中医特色慢病社区管理对老年高血压患者的干预研究

姜英 王帅 衷敬柏

100000北京市海淀区羊坊店社区卫生服务中心1100000中国中医科学院西苑医院2

中医特色慢病社区管理对老年高血压患者的干预研究

姜英1王帅1衷敬柏2

100000北京市海淀区羊坊店社区卫生服务中心1

100000中国中医科学院西苑医院2

目的:探讨中医慢病管理组织模式对社区高血压患者治疗的影响。方法:筛选社区高血压患者200例,随机分两组,各100例,均采用常规药物治疗,实施特色化的中医慢病管理。观察患者生活方式的变化,对高血压病的认知及血压指标控制情况,进行12个月的随访。结果:中医高血压慢病管理组优于常规高血压慢病管理组(P<0.05)。结论:社区开展高血压患者的中医慢病管理组织模式有利于深化患者践行“中医治未病”的生活方式,提高对高血压病的认知和血压指标控制率。

高血压;管理;特色

高血压等慢性非传染性疾病正逐渐成为世界级公共卫生问题,也成为发达国家和发展中国家的常见致死性疾病。我国卫生部门统计,我国高血压患病率高达18.8%,每年新增300万人以上,现有脑卒中患者500余万人,每年新发病150万,死亡20万人,其中76%有高血压病史[1]。而且,面对如此庞大的患病人数,我国却有约1.3亿高血压患者对自身疾病处于未知状态,已知人群中,有近3000万未曾治疗;接收治疗的患者中也有近75%未达目标血压[2]。因此,高血压的防治任务仍然任重道远,社区老年高血压的防治工作更是重中之重,其具有患病率高、病程长、影响大、负担重等特点,是我国社区卫生服务中重点管理的慢性疾病。目前,社区管理被证明是有效控制高血压等慢性病的最重要的途径[3]。为了缓解我国社区慢性病控制率低,社区管理水平不高的困境,建立新的、有效的慢性病社区管理模式刻不容缓。

资料与方法

海淀区羊坊店街道辖区内自愿参加本课题研究的老年高血压病患者200例,男112例,女88例,随机分为中医高血压慢病管理组100例(男59例、女41 例)和常规高血压慢病管理组100例(男53例,女47例),两组入组患者的基线资料包括年龄、性别及入组时测量的3次收缩压和舒张压均值,经统计学分析,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

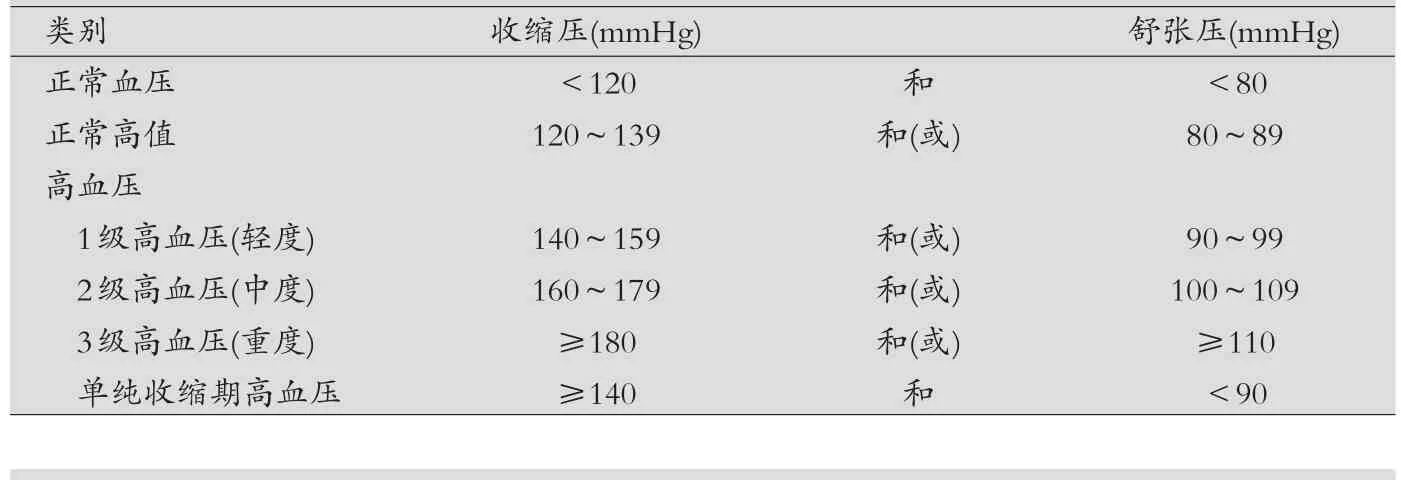

高血压分类及诊断标准:参照2010年《中国高血压防治指南》诊断标准。在未用降压药的情况下,非同日3次测量,收缩压≥140mmHg和(或)舒张压≥90mmHg,诊断为高血压。血压分类标准,见表1。

病例纳入标准:①在目标社区居住的,年龄在65周岁以上的老人;②原发性高血压患者;③符合高血压诊断标准;④知情同意,自愿参加。以上4条均符合,方可纳入。

排除标准:①继发性高血压;②有其他系统严重疾病的患者;③身患残疾,不能进行导引锻炼或穴位按压者;④精神、智力障碍者。以上四条有一条符合,即应排除。

常规高血压慢病管理组:①常规降压药物治疗;②饮食清淡,减少钠盐摄入:每人食盐量逐步降至6 g/d,少吃咸菜、咸肉、咸鱼、酱等,可适当增加含盐较低的调料;③少吃含脂肪高的食物,增加含蛋白质高而脂肪少的禽类及鱼类;④规律运动:无严重心血管病的患者,应坚持3~5次/周的规律运动,30min/次,强度可由心率决定,运动时上线心率=170-年龄;⑤戒烟限酒:戒烟。尽量不饮酒,如一时难以戒酒者,也要做到适量饮酒,白酒少于25mL/d,啤酒少于200mL/d,红葡萄酒少于50~100mL/d。⑥保持心理平衡:减轻精神压力,保持乐观的心态。

中医高血压慢病管理组:①上述常规高血压慢病管理组的6项干预措施;②辨证施膳:发放药膳指导菜单1份,并针对个体体质给予个性化的膳食方案指导(电话指导6次、门诊指导4次);③导引养生(由中国中医科学院西苑医院高血压研究团队所创的七段通调降压功)[4]:发放导引教学光盘,由中医慢病管理团队专业人员现场教授入组患者6次,患者小组每周至少组织3次以上的集体习练;④穴位按压(主穴为双侧内关穴、曲池穴、太冲穴):发放穴位按压光盘,并由中医慢病管理团队专业人员现场教授入组患者6次,患者个体每日至少按压相应穴位2次。

管理与随访:①基础管理随访:入组时,按要求建立健康档案,并填写测评问卷;每2周电话随访1次,指导并督促患者按时服药、按要求实施所在组别的干预方案;入组第3、6、9个月的月末,入组患者门诊随访1次,记录血压指标并填写随访记录;第12个月的月末,门诊随访1次,记录血压指标并填写随访记录,并再次填写测评问卷。测评问卷内容包括:对高血压病的认知状况、慢病管理组织模式需求、中医治未病理念及手段认知。随访记录内容包括:随访时间、血压值、饮食、生活习惯、体育锻炼、用药情况、危险因素、并发症、靶器官损害状况。②中医高血压慢病管理组特色管理:在上述基础管理随访之上,中医高血压慢病管理组成立以三级医院专家为技术指导、以中医养生康复专业医师为骨干的中医特色管理团队,定期指导中医膳食、养生功法、穴位按压方法,并督促入组患者的个体日常习练、小组定期习练。

脱落病例处理:入组患者受试期间因各种原因无法继续参加本研究,或失去联系,视为脱落病例,不纳入最终结果的统计。

统计学方法:计数资料采用%表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05,差异有统计学意义。

表1 血压的定义和分类

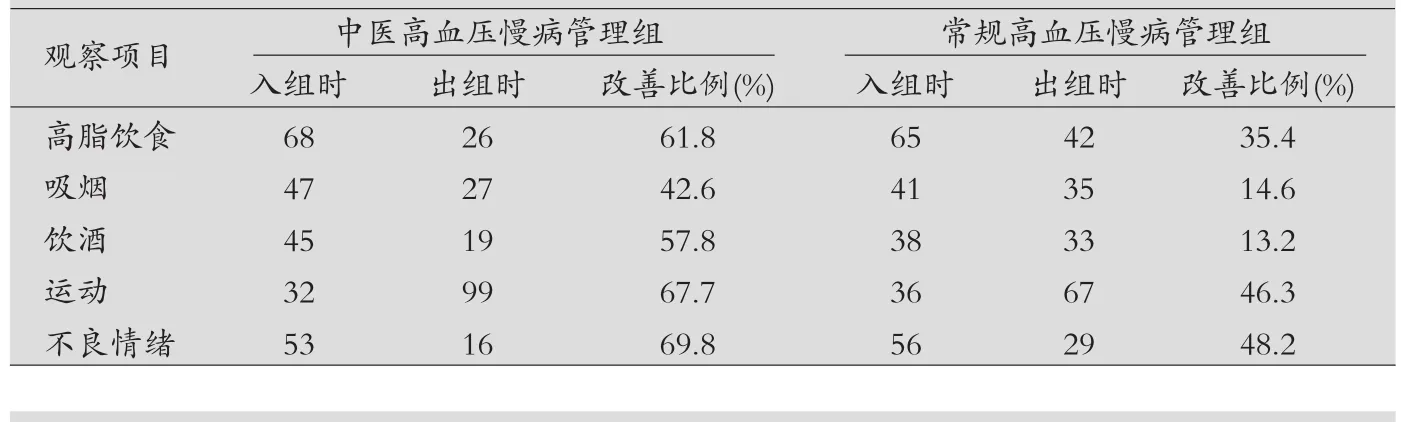

表2 两组患者治疗前后生活方式改善情况(例)

表3 两组患者高血压知识知晓达标情况比较

表4 两组患者血压达标情况比较

结果

研究终末有效病例数:常规高血压慢病管理组入组100例,中期脱落5例,最终有效病例数95例,脱落率5%;中医高血压慢病管理组入组100例,中期脱落1例,最终有效病例数99例,脱落率1%。

两组生活方式变化的比较,经为期12个月的慢病社区管理后,中医高血压慢病管理组生活方式,如吸烟、饮酒、高脂饮食、运动有明显的改善,与常规高血压慢病管理组对照的差异均有显著的统计学意义(P<0.01);高盐饮食、不良情绪有改善,与常规高血压慢病管理组对照,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

两组患者高血压病知晓达标率比较:对照入组时和经为期12个月的慢病社区管理后出组时,中医高血压慢病管理组入组时对高血压病相关知识的知晓达标率分别为48.0%和94.9%,常规治疗组、常规高血压慢病管理组对高血压病相关知识的知晓率分别为49.0%和82.1%。经统计学分析,入组时两组差异无统计学意义(P>0.05),出组时两组差异有显著的统计学意义(P<0.01),见表3。

两组血压控制水平比较:患者收缩压<140mmHg且同时舒张压<90mmHg视为血压达标,中医高血压慢病管理组血压控制率90.9%,常规高血压慢病管理组75.8%。经统计学分析,差异有显著的统计学意义(P<0.01),见表4。

讨论

本课题研究得知,中医高血压慢病管理组患者的高血压病知识知晓达标率和血压控制率明显提高,生活方式显著改善。该模式使患者充分认识了高血压病的危害及中医特色干预方案的意义,积极采用中医干预手段,患者的生活方式得到了明显改善,并且提高了血压的控制率,真正实现了从既往简单的血压达标到血压全方位精细化管理的过渡,极大提升了社区老年高血压的规范管理病防治水平并深化“中医治未病”理念及手段在社区的推广和应用。

我们从高血压社区管理中同时归纳了几项有利于慢病中医管理组织模式健全的方式,分述如下:首先是中医健康教育,健康教育是慢病管理的重要途径之一[5],尤其是面对老年患者这一特殊群体。通过向患者传递具有中医特色的健康知识,患者群体更容易理解和接受,从而使患者树立健康意识和“治未病”理念,改变不健康的生活习惯和行为方式,帮助患者提高“治未病”技能,增进对疾病的认知水平。其次是中医特色综合干预,不良饮食、生活习惯与高血压有着密切的关系,老年患者更甚,使得高血压严重程度更突出,单纯针对血压的控制,效果并不如综合化管理好。具有中医特色的膳食干预、传统导引功法习练及穴位按压,均简单易学、操作性强,有效地克服了老年患者不能进行强度较大的体育锻炼的弊端,中医膳食干预融中医体质辨证学说于日常饮食,较单纯强调低盐低脂饮食更容易让患者群体接受和实施。再次是中医慢病管理团队的建设和组织。专业的中医慢病管理团队是中医慢病管理的核心所在,从整体构建上讲,以三级医院专家为技术指导、以中医养生康复专业医师为骨干的中医特色管理团队是慢病管理高效运作的强力依托。同时也是取得慢病患者信任,从而提高慢病管理依从性的切实保障。另外,慢病管理的成功不仅与医务人员的专业知识水平有关,也与医务人员的从业态度、沟通和交流技巧等高度相关[6]。因此,加强对中医慢病管理团队成员的培训,不仅是业务知识的培训,更应加强中医素养、沟通和交流技巧等方面的培训,成立具有中医特色的慢病患者社区治疗管理的专业指导队伍,与慢病患者建立长期、良好、稳定的管理关系。

综上所述,社区开展具有中医特色的慢病管理较之传统慢病管理更具操作性和实效性。但就目前国内慢病管理发展来看,中医特色的管理模式还处于起步阶段,有待于在更大范围内逐步推广并进行效果评价,最终形成切实可行而有效的中医特色慢病管理模式规范。

[1]胡大一,郭艺芳.重视高血压的防治[J].中国实用内科杂志,2009,(9):1.

[2]刘力生.中国高血压防治指南[M].中国高血压防治指南修订委员会,2010:3-5.

[3]徐崇凯,季建隆,曹静.以社区健康服务中心为主体的高血压病管理模式的探索[J].中国全科医学,2010,13(1):86-88.

[4]衷敬柏,郭润,凃人顺.高血压中医综合技术社区干预效果评价的队列研究[C].第三届全国中西医结合心血管病中青年论坛论文汇编,2013:20-21.

[5]王伟,严非,薛曹怡.高血压患者社区管理依从性影响因素定性研究的系统评价[J].中国循证医学杂志,2010,10(4):429-432.

[6]韩胜昔,李莉,叶露.哈尔滨市高血压社区干预效果的评价[J].中国初级卫生保健,2012.

Research on the intervention of traditional Chinese m edicine w ith chronic diseases in comm unity m anagem ent for elderly patientsw ith hypertension

Jiang Ying1,Wang Shuai1,Zhong Jingbo2

The Community Health Centre ofYangfangdian ofHaidian Districtin Beijing1000001

Xiyuan HospitalofChinese Academy ofTraditionalChinese Medicine2

Objective:To discuss Effect of chronic disease management of traditional Chinese medicine on the treatment of patientswith hypertension in community.Methods:200 hypertension patientswere selected,they were randomly divided into two groups,with 100 cases in each,using conventional drug treatment,the implementation of chronic disease management characteristicsof the traditionalChinesemedicine to observe the changesof life style ofpatientswith hypertension,and the control ofblood pressure and blood pressure.Results:Themanagementofhypertension in traditionalChinesemedicine group was superior to thatof routine hypertensionmanagementgroup(P<0.05).Conclusion:Community developmentof hypertension in patientswith chronic diseasemanagementorganizationmodel is conducive to deepen the practiceofpatientswith traditionalChinesemedicine, the life style,improving theawarenessofhypertension and blood pressure control rate.

Hypertension,Management,Characteristic

10.3969/j.issn.1007-614x.2015.34.98

科研项目 北京市“十一五”中医药51510科技工程项目;课题号:JJ2012-59

Research project Beijing City,"five eleven"51510 scientific and technological projects of traditional Chinesemedicine,issue number:JJ2012-59