血管内介入与单纯药物治疗老年重度颅内前循环动脉狭窄的疗效

血管内介入与单纯药物治疗老年重度颅内前循环动脉狭窄的疗效

刘一强杜丽娟1王天玉

(郑州市中心医院介入科,河南郑州450007)

摘要〔〕目的探讨血管内介入与单纯药物治疗老年重度颅内前循环动脉狭窄的疗效。方法选取该院2011年1月至2014年1月收治的重度颅内前循环狭窄患者200例,根据治疗方式的不同将其分为研究组和对照组,其中研究组90例接受血管内介入治疗;对照组110例接受单纯药物治疗。对30 d、1、2、3年时间内两组患者的脑血管事件、死亡(主要终点事件)以及30 d后责任血管同侧缺血性脑血管事件(次要终点事件)的发生率进行比较。结果两组患者的脑血管事件、死亡累计发生率差异无统计学意义(P>0.05);但两组患者30 d后责任血管同侧缺血性脑血管事件发生率之间的差异显著(P<0.05)。Cox逐步回归分析结果显示治疗方式以及主要血管危险因素是次要终点事件出现的重要原因。结论血管内介入治疗相对纯药物治疗而言更能有效地减少重度颅内动脉狭窄患者术后30 d后的缺血性卒中复发,但是介入治疗有较高的并发症,其长期疗效实际与纯药物治疗的效果相当。

关键词〔〕血管介入;药物治疗;颅内前循环动脉狭窄

中图分类号〔〕让R445〔

1郑州市中心医院放射科

第一作者:刘一强(1971-),男,主治医师,主要从事介入治疗方面的研究。

目前血管介入治疗在改善患者颅内动脉狭窄的症状以及其预后方面的应用越来越广〔1〕。但是也有研究证实,单纯的强化药物治疗的效果比较可靠,而这些研究中主要针对介入治疗其围术期高并发症发生率的问题,经过临床实践的总结证实血管介入治疗实际上和强化药物治疗的长期效果是相当的,甚至药物治疗的长期效果还要优于血管介入治疗〔2〕。本文旨在探讨血管内介入与单纯药物治疗老年重度颅内前循环动脉狭窄的疗效。

1资料和方法

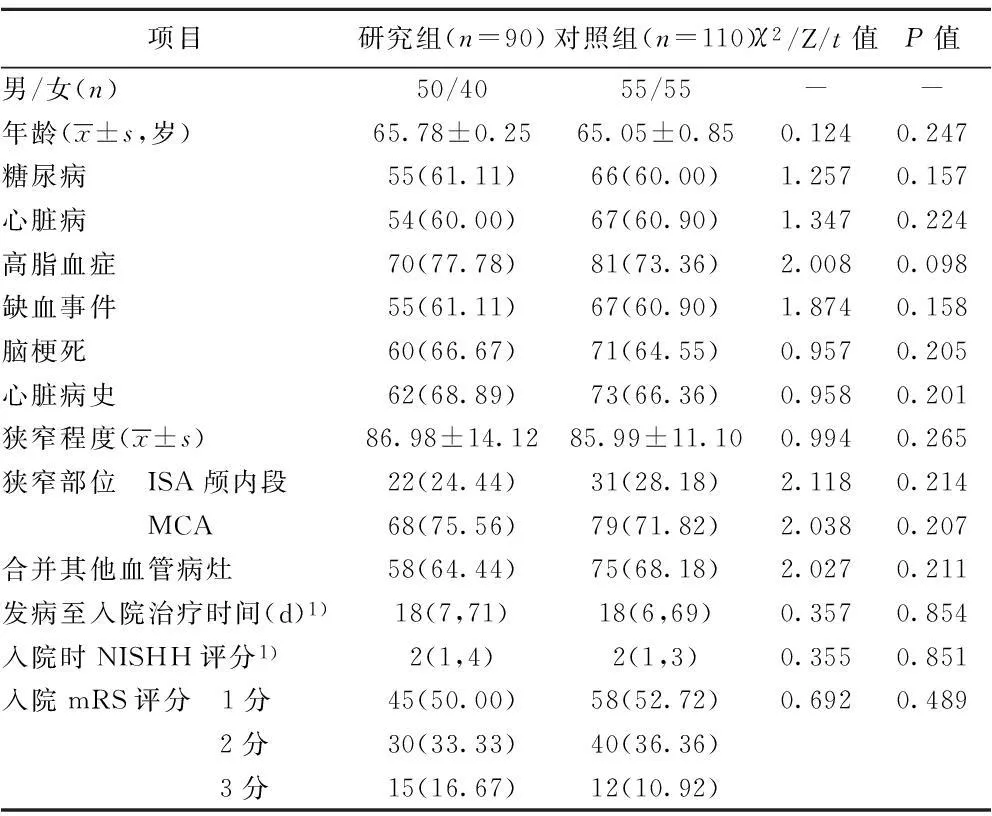

1.1一般资料选取本院2011年1月至2014年1月收治的重度颅内前循环狭窄患者200例,男105例,女95例,年龄35~75〔平均(65.50±0.56)〕岁。纳入标准:经数字减影血管造影(DSA)证实其责任血管均为颅内前循环大血管,包括颈内动脉颅内段、大脑中动脉M1段,血管栓塞的程度一般在70%以上;患者在造影前其改良Rankin量表评分均在3分以下。排除非动脉粥样硬化狭窄以及闭塞者、颅内责任血管串联病变者以及合同侧颅外血管狭窄程度超过50%者;同时排除颅内出血、血液系统疾病等其他疾病的影响。据治疗方式的不同将其分为研究组和对照组,研究组90例接受血管内介入治疗,其中单纯球囊扩张者20例、自膨支架35例、球扩支架35例。对照组110例接受单纯药物治疗,两组患者一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有一定的可比性,见表1。

1.2方法对照组仅接受单纯药物治疗。研究组由于采取一般药物治疗失败并经患者同意且无介入治疗禁忌证实施了介入治疗:对患者血压、血糖、血脂等一般的临床危险因素进行有效控制的基础上进行抗血小板聚集处理〔3〕。在介入治疗前3 d口服阿司匹林(100 mg/d,厂家:汕头金石制药总厂,批号:国药准字H44021505)和氯吡格雷(75 mg/d,厂家:深圳信立泰药业股份有限公司,批号:国药准字H20000541),在介入治疗术中实施局麻醉,然后进行持续的肝素化使凝血活酶时间保持在250~300 s;对股动脉加以穿刺继而置8F动脉鞘,将8F导引管头端置于颈动脉远端处,具体支架类型根据实际情况进行动态的调整。两组患者均在出院后服用阿司匹林、氯吡格雷维持治疗3个月以上,并且根据患者的实际情况持续终生的药物维系〔4〕。

1.3临床观察指标以门诊、电话等渠道实施随访,对30 d、1、2、3年时间内两组患者的脑血管事件、死亡(主要终点事件)以及30 d后责任血管同侧缺血性脑血管事件(次要终点事件)的发生率进行比较〔5〕。

2结果

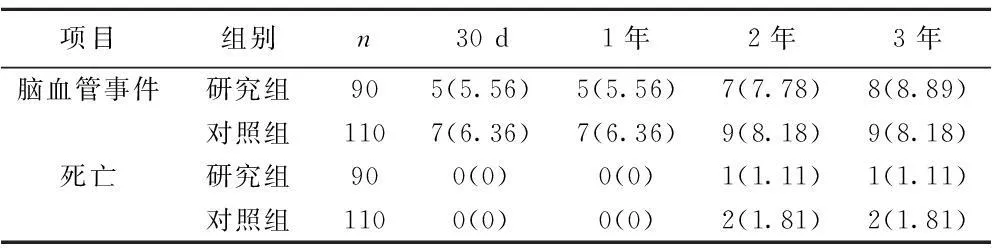

2.1两组患者主要终点事件情况两组对30 d、1、2、3年时间内两组患者的脑血管事件、死亡(主要终点事件)的差异无统计学意义(均P>0.05)。见表2。

2.2次要终点事件的情况研究组30 d后责任血管同侧缺血性脑血管事件发生率为12.22%,而对照组为31.81%,两组之间的差异显著(P<0.05)。以30 d后责任血管同侧缺血性脑血管事件为本次研究中的次要终点事件,经过Kaplan-Meier曲线多因素Cox逐步回归分析后发现,治疗方式(HR=2.557,95%CI1.008~5.285,P=0.041)以及主要脑血管事件是次要脑血管事件出现的独立危险因素。

表1 两组患者基本资料比较〔n(%)〕

项目研究组(n=90)对照组(n=110)χ2/Z/t值P值男/女(n)50/4055/55--年龄(x±s,岁)65.78±0.2565.05±0.850.1240.247糖尿病55(61.11)66(60.00)1.2570.157心脏病54(60.00)67(60.90)1.3470.224高脂血症70(77.78)81(73.36)2.0080.098缺血事件55(61.11)67(60.90)1.8740.158脑梗死60(66.67)71(64.55)0.9570.205心脏病史62(68.89)73(66.36)0.9580.201狭窄程度(x±s)86.98±14.1285.99±11.100.9940.265狭窄部位 ISA颅内段22(24.44)31(28.18)2.1180.214 MCA68(75.56)79(71.82)2.0380.207合并其他血管病灶58(64.44)75(68.18)2.0270.211发病至入院治疗时间(d)1)18(7,71)18(6,69)0.3570.854入院时NISHH评分1)2(1,4)2(1,3)0.3550.851入院mRS评分 1分45(50.00)58(52.72)0.6920.489 2分30(33.33)40(36.36) 3分15(16.67)12(10.92)

1)为M(Q25,Q17)

表2两组患者不同时间段终点事件发生率〔n(%)〕

项目组别n30d1年2年3年脑血管事件研究组905(5.56)5(5.56)7(7.78)8(8.89)对照组1107(6.36)7(6.36)9(8.18)9(8.18)死亡研究组900(0)0(0)1(1.11)1(1.11)对照组1100(0)0(0)2(1.81)2(1.81)

3讨论

老年缺血性脑卒中病发的主要原因之一是颅内前循环动脉狭窄,且预后较差,因此治疗颅内前循环动脉狭窄意义重大。当前循环颅内动脉狭窄转变为重度的时候通常进行药物保守治疗,脑卒中复发的风险仍然很高。血管内介入技术是一项新发展起来的防治脑血管病的方法,随着脑血管介入治疗不断广泛地开展,血管介入治疗在改善患者颅内动脉狭窄的症状以及其预后方面的应用越来越广。

本研究说明介入治疗在预防30 d后责任血管同侧缺血性脑血管事件发生方面,血管内介入治疗要显著优于单纯药物治疗。研究组治疗有效率与对照组之间的差异并不显著,这主要是目前血管内介入治疗颅内动脉狭窄在围术期并发症发生率仍比较高,以往的临床研究结果证实了这类并发症的发生率一般在15%左右,而本次研究中的结果与此基本一致〔6~11〕。这也就说明了介入治疗中在相关并发症方面是限制颅内血管内介入治疗广泛开展的一个巨大限制〔12〕。

就本研究本身而言,搜集到的相关数据信息属于单中心、小样本、回顾性病例研究数据。研究的代表性不强。但是本研究结果也在一定程度上证实了介入治疗的良好效果。因此建议在临床上将介入治疗的方法在治疗老年重度颅内前循环动脉狭窄中继续推广应用,而且要继续关注血管内介入器材和技术的改进,以此来降低介入治疗围术期的并发症,进而更进一步地提高介入治疗的效果〔13,14〕。

综上所述,血管内介入治疗相对纯药物治疗而言更能有效地减少重度颅内动脉狭窄患者术后30 d后的缺血性脑卒中复发,但是介入治疗有较高的并发症,其长期疗效实际与纯药物治疗的效果相当。

4参考文献

1Schumacher HC,Meyers PM,Higashida RT,etal.Reporting standards for angioplasty and stent-assisted angioplasty for intracranial atherosclerosis.〔J〕.J Neurointerv Surg,2010;2(4):324-40.

2Tang CW,Chang FC,Chern CM,etal.Stenting versus medical treatment for severe symptomatic intracranial stenosis〔J〕.Am J Neuroradiol,2011;32(5):911-6.

3肖文,薛海龙,贾秀丽,等.介入治疗对颅内前循环重度动脉粥样硬化狭窄患者的远期预后影响〔J〕.中国实用神经疾病杂志,2014;17(9):32-3.

4于丰萁.血管内支架治疗症状性颅内动脉狭窄的临床研究〔D〕.上海:第二军医大学硕士论文,2007.

5刘海平.药物与支架成形术治疗颅内外血管狭窄的疗效对比〔D〕.长春:吉林大学硕士论文,2012.

6金正龙.中西医结合治疗症状性颅内动脉狭窄临床随访研究〔D〕.广州:广州中医药大学,2012.

7韦继明,张传东,仇洪,等.血管内介入治疗大脑中动脉分叉处动脉瘤16例〔J〕.广西医学,2013,35(8):1097-9.

8成晓江.血管内支架成形术治疗颅外颈动脉狭窄的临床研究〔D〕.乌鲁木齐:新疆医科大学硕士论文,2013.

9陈苏毅.介入技术治疗缺血性脑血管疾病的临床研究〔D〕.合肥:安徽医科大学硕士论文,2012.

10袁晖.CTP对颅内动脉狭窄支架成形术的术前评估价值〔D〕.西安:第四军医大学硕士论文,2013.

11刘杰,金玉萍,崔志堂,等.药物及支架治疗症状性颅内动脉狭窄的对比性研究〔J〕.齐齐哈尔医学院学报,2010;31(6):848-50.

12Abou-Chebl A,Steinmetz H.Critique of "Stenting versus aggressive medical therapy for intracranial arterial stenosis" by Chimowitzetalin the new England Journal of Medicine〔J〕.Stroke,2012;43(2):616-20.

13焦昌平,吴培,肖遥,等.支架成形术与药物治疗重度颅内动脉狭窄的长期疗效对比〔J〕.中国脑血管病杂志,2013;10(12):630-4.

14黄海涛.血管内介入治疗老年重度颅内前循环动脉狭窄的长期疗效〔J〕.中国老年学杂志,2014;34(6):1510-2.

〔2014-02-10修回〕

(编辑袁左鸣)