身份建构的态度资源——以《悉尼先锋晨报》的一篇新闻报道为例

身份建构的态度资源

——以《悉尼先锋晨报》的一篇新闻报道为例

田华静

(上海交通大学,上海,200240)

摘要:评价系统自诞生以来就被广泛应用于分析各类语篇,其中新闻语篇以其丰富的态度资源和客观之中蕴含主观的特性而受到语篇分析学者的青睐,且研究成果颇丰,但用评价系统来揭示新闻语篇中的身份建构的研究并不多见。本文以评价理论为依据,分析《悉尼先锋晨报》的一篇新闻报道中的态度资源与身份建构的关系。研究发现,态度资源对新闻语篇中的身份建构和身份平衡起着至关重要的作用。

关键词:新闻语篇,态度资源,身份建构

[中图分类号]H0-06

doi[编码] 10.3969/j.issn.1674-8921.2015.06.002

作者简介:田华静,上海交通大学在读博士、河南大学外国语学院讲师。主要研究方向为系统功能语言学、法律语言学。电子邮箱:thj315@sjtu.edu.cn

1. 背景介绍

2014年8月9日,美国密苏里州圣路易斯市弗格森地区发生了一起非裔青年被白人警察枪杀的血案,在美国掀起轩然大波,引发大规模的抗议活动,并演变为骚乱。此案的发生表明种族歧视问题依然留存于美国社会生活之中。事实上,同类案件并非偶然,2012年2月26日佛罗里达州就曾经发生过一起震惊全美的枪击案件。17岁的非裔美国青年Trayvon Martin被George Zimmerman枪杀,但陪审团却对杀人者做出了无罪裁定,因为后者称自己受到前者的严重威胁而开枪自卫。陪审团无罪裁定的依据是美国不退让法,即一个人在受到威胁时可以名正言顺地使用武力自卫,而无退让的义务。美国非裔族群对该案的判决结果表示强烈不满,他们走上街头,游行示威,要求法律还Trayvon以公平。

该案在美国引起极大轰动,一方面牵涉到美国极为敏感的种族问题,同时也引发了社会各界对不退让法利弊的权衡和考量。美国总统Obama作为第一任非裔总统,身份和地位都极为敏感和特殊。作为非裔,他自然对非裔族群所遭受的歧视和不公感同身受;作为美国最高行政长官,也要解决该案所引发的社会矛盾和冲突。他在案件伊始就发表题为“Trayvon Martin Could Have Been Me”的演讲,并在判决结果公示后又发表声明,表明他对这场悲剧的态度。他的讲话自然得到世界各大媒体的广泛关注和报道。2013年7月20日《悉尼先锋晨报》刊发了美国Fairfax Media通讯作者Nick O’Malley撰写的关于“Trayvon Martin Could Have Been Me”的新闻报道。报道称Obama对Trayvon家人表达同情,并对非裔族群的游行抗议表示理解,这体现了Obama结盟非裔族群的立场,但作为美国最高行政长官,他也提出了解决种族问题的办法,并要求人们重新审视不退让法的利弊。

本文试分析该语篇中作者是如何调用态度资源来建构其身份立场,以及Obama是如何运用态度资源建构其非裔族群成员的种族身份,并为结盟白人而在种族问题上寻求平衡的。

2. 评价理论

评价理论由Martin(2000)提出,其核心内容“评价系统”(APPRAISAL Systems)关注语篇中的赋值语义(semantics of evaluation),补充发展了系统功能语言学人际意义研究,将人际意义研究从词汇语法层面对商品、服务和信息的交换扩展至语篇语义层面对情感的协商上。评价系统的中心是“系统”,焦点是“评价”,语言是“手段”,通过对语言的分析,揭示语言使用者的立场、观点和态度(王振华2001)。根据Martin和Rose(2007:25),“评价关涉的是评估,即语篇中协商的态度类型、介入感情的力度以及价值归属和结盟读者的方式”。这三个维度分别照应于评价系统的三个次系统:态度、介入和级差。三者之中,态度居于中心地位。根据评价对象的差异,态度分为情感、判断和鉴赏。情感表达人类的感情。根据情感触发物是否现实(ir/realis),情感又可细分为不/幸福、不/满意、不/安全等反应型情感和恐惧、期待等欲望型情感。判断用于评价人品和行为。根据评价所依据的标准是否具有法律意义,判断可分为社会评判和社会约束。社会评判主要关涉人的行为规范、做事才干和坚韧不拔;社会约束主要关涉人是否真诚可靠和行为是否正当适宜。鉴赏包括反应、构成和价值。评价可以是正面的,也可以是负面的。评价表达可以是显性的,也可以是隐性的。Martin和White(2005)将隐性态度进一步区分为诱发(provoke)、旗示(flag)和致使(afford)。

3. 新闻语篇的评价研究现状

评价系统自提出以来就被广泛运用于各种语篇的分析之中,其中新闻语篇以其丰富的态度资源和客观之中蕴含主观的特性而受到青睐。自王振华(2001)将评价系统引介入国内以来,国内对新闻语篇的评价研究层出不穷,主要包括对新闻语篇中显性和隐性评价资源的解析(刘世铸、韩金龙2004;王天华2008,2012;廖麦2010;赖彦、辛斌2012等),对硬新闻评价站位和评价策略的研究(王振华2004;郑群、翟霞2010;王欢、王国凤2012等),对社论的评价资源分析(李国庆、孙韵雪2007;刘立华、孙炬2008;张丽君、鄢菁萍2009;肖征、荣风静2010;刘悦明2012),以及对中外社论的态度、介入和级差资源的对比研究(陈晓燕2007;陈晓燕、王彦2010;刘婷婷、徐加新2011;李长忠、眭丹娟2012等)等。上述研究主要关注的对象是硬新闻和社论中的评价资源分布规律及其功能,鲜有将评价资源用来分析新闻语篇中不同参与者的身份建构的研究。

国外对新闻语篇的评价研究也不少,如White(2004)分析了新闻语篇的主观性、评价和叙事视角;Martin(2004)将9.11事件后一篇社论中的态度资源视为结盟的手段;Coffin和O’Halloran(2006)关注和分析了《太阳报》中的隐性评价资源;Thomson等(2008)和Pounds(2010)对硬新闻的客观性和持中立态度的报道者声音进行研究;Kim和Cameron(2011)和Yell(2012)对灾难和危机新闻中愤怒和悲痛等情感资源进行分析;Jullian(2011)解析了新闻语篇中引述的他者声音的评价力;Khoo等(2012)对政治新闻语篇中情感资源进行探讨等。以上研究关注的大多为某类新闻语篇中的不同评价资源,而对新闻语篇的评价研究较为全面的要数Martin和White(2005),他们将新闻语篇作者声音分为报道者声音、通讯员声音和评论员声音,并从判断资源的可及性上对其进行了详细区分。他们将评论员声音和通讯员声音合称为作者声音,认为其与报道者声音的主要区别在于是否存在显性无归属的判断,而评论员声音和通讯员声音的区别在于社会评判和社会约束的出现频率。三者在判断资源的可及性上形成连续统,评论员可用的判断资源种类不受限制;通讯员可用的显性无归属的社会约束极为有限;而在报道者的声音中,所有的显性无归属判断的使用都受到制约。上述研究仅聚焦于新闻语篇中不同评价资源的分布情况等,未见将评价分析和身份建构结合起来的研究。需要说明的是,本文所选新闻语料的作者声音属于通讯员声音。

4. 个案分析

根据Martin和White(2005:59),评价的来源和对象均可作为划分评价的标准。根据评价的来源,所选新闻语篇中既有作者自己的声音,又有Obama的声音,还有保守评论家的声音。作者的声音是通过直接陈述表达的,而非作者的声音是通过投射表达的。根据Halliday和Matthiessen(2004),投射又可通过报道(report)和引述(quote)来实现。文中对Obama声音的投射占据了大量的篇幅,在25段的内容中,对Obama声音的报道和引述达19段,作者直接陈述只占6段,对保守评论家声音的报道连1段也没有。以上数据说明本语篇凸显的是Obama的态度。

该语篇中的评价对象呈现多样性,作者和保守评论家的评价对象主要聚焦于Obama的言行,而Obama的评价对象则涉及案件受害者及其家属、美国非裔族群、种族主义者、前克林顿政府、新一代的年轻人等。根据评价所关涉的对象,本语篇可分为五部分:第1段为导入,强调Obama演讲的重要性,为第一部分;第2至4段是对触发Obama演讲的Trayvon案件的态度,为第二部分;第5至17段显示对由该案件引发的种族问题和对美国非裔族群的态度,为第三部分;第18至20段引发人们对不退让法的慎重考量,为第四部分;第21至25段为激发民众信心而展开对未来的展望,为第五部分。

以下首先分析语篇作者、Obama和保守评论家在各个部分中的态度资源,之后在此基础上探讨他们如何巧妙运用态度资源来建构身份和立场。

4.1作者的态度分析

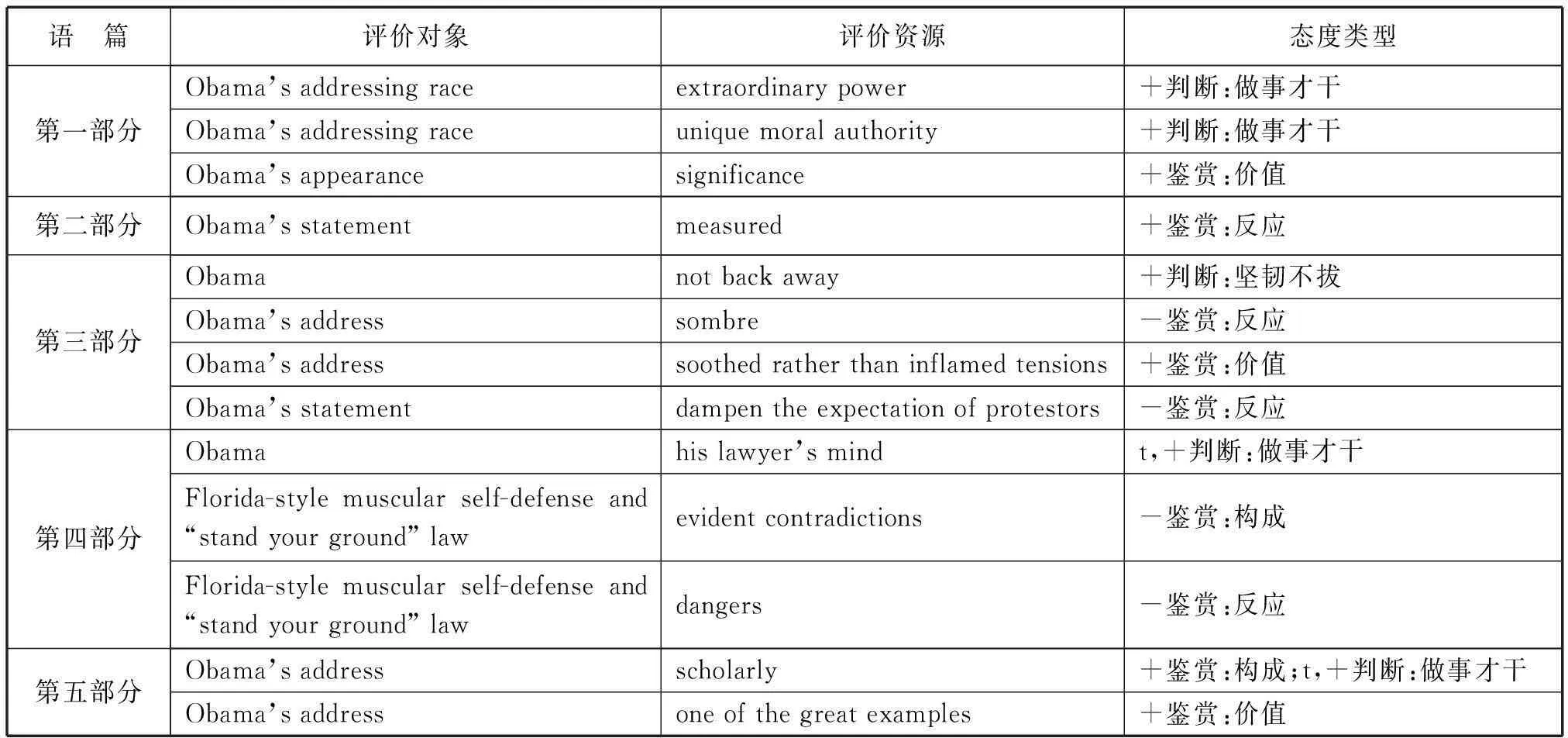

承载作者声音的直接陈述主要出现在文中第1、2、5、6、18和22段,处于文中各部分的连接位置,一方面将各部分串联起来,另一方面设定语篇的评价对象以引导语篇的发展方向。作者在各个部分的态度资源的详细情况见表1(表中“+”表示正面态度,“-”表示负面态度,“t”表示隐性态度,全文同)。

从表1可以看出,为了力图保持客观,作者的态度中没有主观性最强的情感类资源。判断类资源和鉴赏类资源分别占38.5%和61.5%,而且判断和鉴赏的对象多为Obama以及与其相关的“物”(Thing)。几乎所有的判断都是“做事才干”和“坚韧不拔”的正面社会评判,没有社会约束类判断;大部分关于Obama演讲的鉴赏都是正面的,只有两个负面的反应类鉴赏。在例句He didnot back away from those words on Friday, but so far his personal,sombreand unscripted address appears to have soothed rather than inflamed tensions that are running high 24 hours before planned nationwide rallies中,作者用“not back away”表明Obama在演讲中立场坚定,继续对Trayvon的不幸遭遇表达同情。这是关于“坚忍不拔”的正面社会评判,因演讲的触发案件是悲剧,因此他的演讲给人的感觉是沉痛的,但其作用和价值却是正面的,在一定程度上平息了非裔族群游行示威的紧张局势。对Obama提出需要审核的不退让法,作者则运用负面鉴赏来指出其矛盾之处和危险性,如Crucially he applied hislawyer’s mind to the evident contradictions and dangers of Florida-style muscular self-defense and “stand your ground” laws...,其中,作者使用“lawyer’s mind”隐性评判Obama具有法律方面的专业知识和能力去衡量不退让法的利弊,而对不退让法,则采用负面鉴赏“contradictions”和“dangers”直指其弊端。正如Martin和Rose(2007:39-42)例示的亚马逊网站对Stevie Ray Vaughan唱片的物值鉴赏可以用于隐性评判其才能和人品,与Obama相关的“物”的正面鉴赏也可以隐性表达对他的正面判断,如在But echoing his far more formal and scholarly address on race of 2008—a speech that is already seen as one of the great examples of American political rhetoric—the President ended his unscripted address on a note of hope中,Obama总统2008年关于种族问题的演讲被鉴赏为“scholarly”,并被誉为美国政界演讲的典范,这是对Obama演讲的正面鉴赏,而只有学识渊博、能言善辩的人才能做出如此精彩的演讲。此处的正面鉴赏隐性判断了Obama的学识和才干。

表1 作者采用的态度资源分析

4.2Obama的态度分析

Obama的思想和言辞是通过报道和引述投射的。他的评价涉及对象较多,以下将逐个分析语篇中Obama针对不同对象所采用的情感、判断和鉴赏资源。

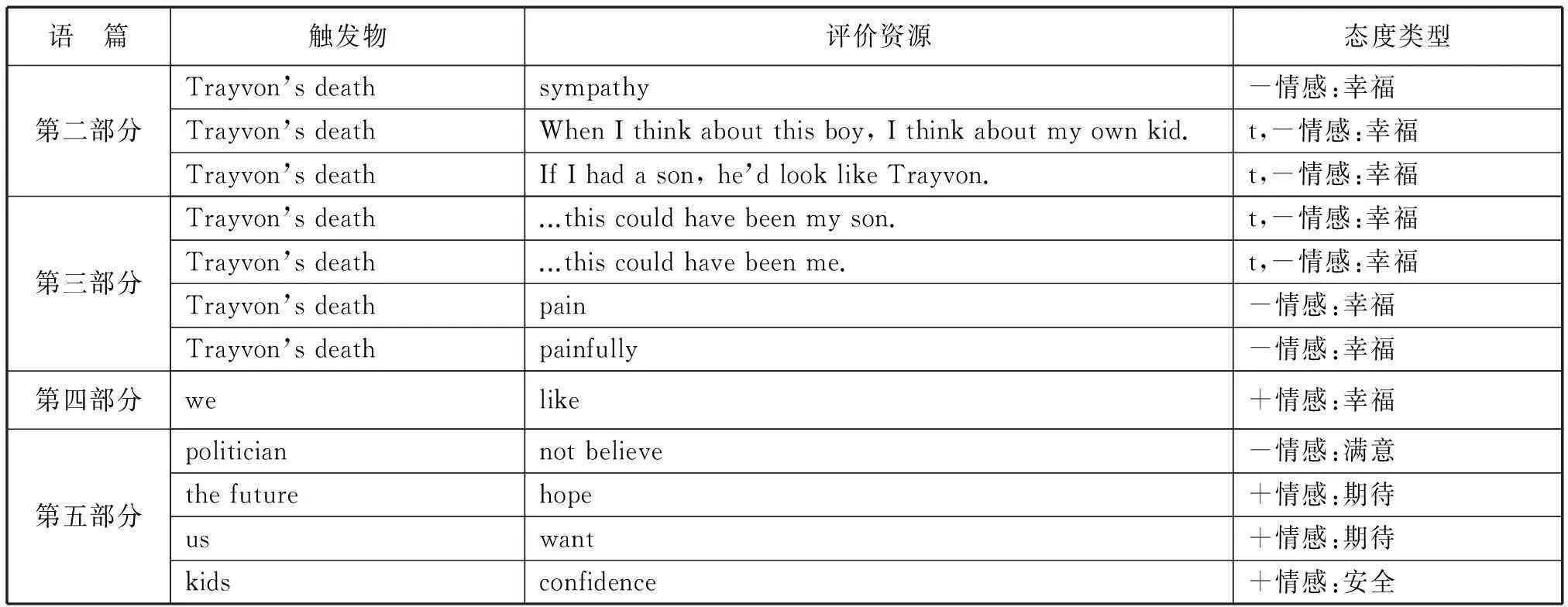

4.2.1Obama采用的情感资源

Obama的情感在语篇中主要是由Trayvon的不幸遇害所触发的,主要出现在语篇的第二和第三部分,多为负面情感。为了避免透露太多情感而有损他的政治家形象,Obama使用了大量的虚拟语气作为负面情感的标记,如在You know, when Trayvon Martin was first shot,I said that this could have beenmy son. Another way of saying that is Trayvon Martincould have been me, 35 years ago中,Obama首先运用时间状语从句表明悲剧的发生和Trayvon的不幸,两个虚拟语气的使用表明Obama对Trayvon家人的不幸遭遇感同身受。同时Obama通过投射非裔族群对Trayvon的不幸所表达的悲痛之情,如...in the African-American community at least, there’s a lot of pain around what happened here...,表明总统的情感与非裔族群是共鸣的。在第四部分,Obama指出人们愿意看到的是和平、安全和秩序,不退让法只会让社会安全问题雪上加霜,因此急需改进。第五部分首先对前克林顿政府没能很好地疏导解决种族问题而导致社会矛盾的激化表达了强烈的不满,但更加凸显正面情感的表达,其目的在于重树民众的信心,给民众带来希望,让他们坚信自己的国家会变得更完善、更美好,所用情感为非现实型,如“want”和“hope”,表达期待。具体的情感资源分析见表2。

表2 Obama采用的情感资源分析

4.2.2Obama采用的判断资源

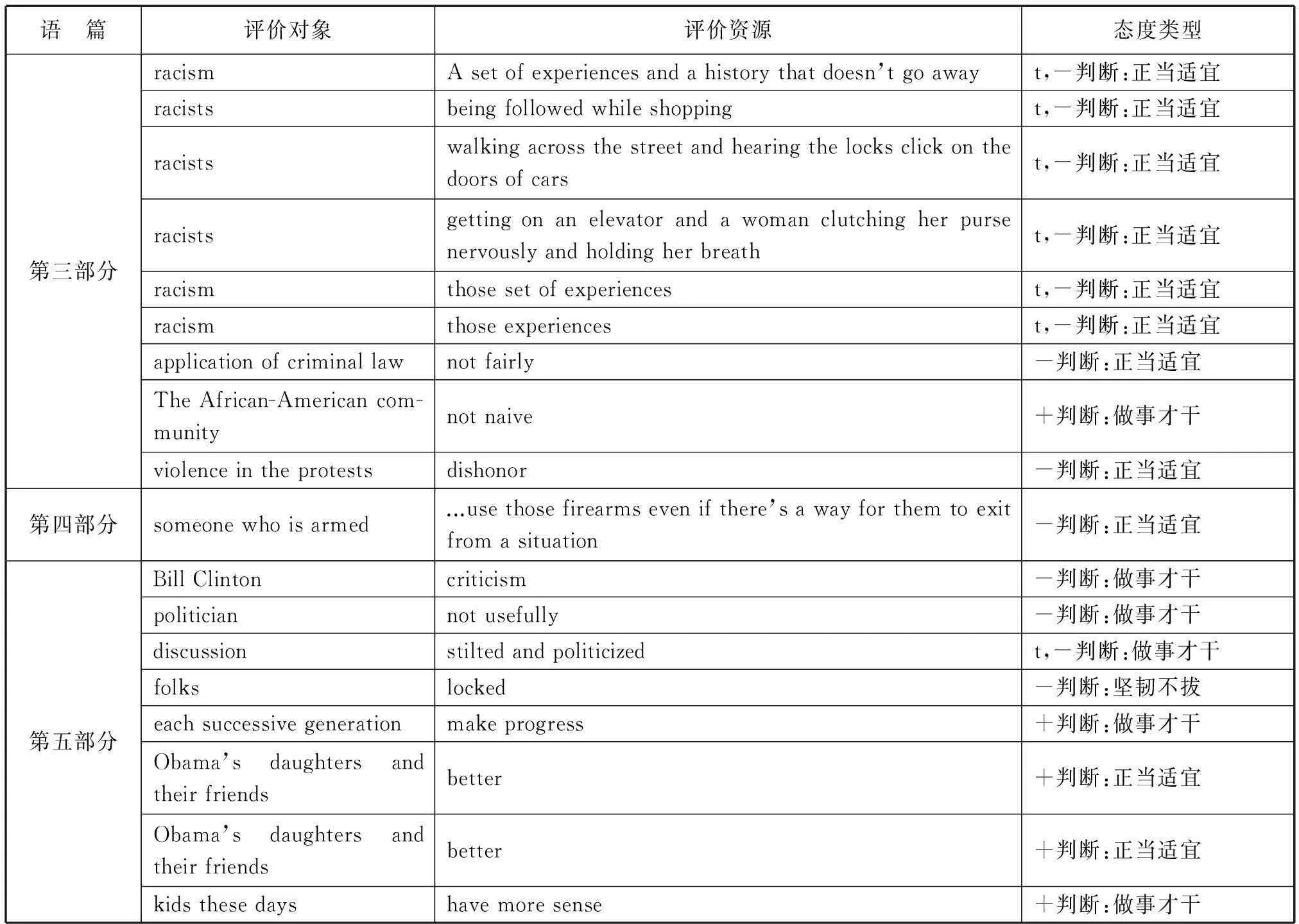

语篇中第一和第二部分没有出现Obama的判断,第三和第四部分主要关涉Obama对种族主义的评价和对不退让法的思考,第五部分的评价对象主要是年轻的一代。关于Obama在演讲中所采用的判断资源,见表3。

表3 Obama采用的判断资源分析

如表3所示,语篇第三部分中Obama的评价对象主要是种族主义者,但为了避免引起占人口多数的白人民众的反感,他的评价都是通过概念意义来隐性表达的。他从历史视角解读种族问题,将黑人遭受歧视的经历浓缩为三个例证:

There are very few African-American men in this country who haven’t had the experience of being followed when they were shopping in a department store. That includes me.

There are probably very few African-American men who haven’t had the experience of walking across the street and hearing the locks click on the doors of cars. That happens to me—at least before I was a senator.

There are very few African-Americans who haven’thad the experience of getting on an elevator and a woman clutching her purse nervously and holding her breath until she had a chance to get off.

这三个例子形成排比结构,并结合双重否定句式强调了种族问题的严重性和普遍性。Obama对种族主义者行为正当性进行的负面判断,是具有法律意义的谴责,表明种族主义与美国宪法人人平等精神相悖。此外Obama用“not fairly”评价美国刑法适用的不公正,对有色人种存在过度执法的情况。Obama还对非裔族群进行正面判断,认为他们清楚有色人种在美国更易受到攻击,美国民众也应该理解他们的愤怒和悲痛,理解他们的游行示威。但对游行中的暴力行为,Obama给予了负面的判断,并不支持这种丧失理性的报复行为。

第四部分主要运用修饰性疑问句启发人们去思考不退让法的弊端,如:

If we’re sending a message as a society in our communities that someone who is armed potentially has the right to use those firearms even if there’s a way for them to exit from a situation, is that really going to be contributing to the kind of peace and security and order that we’d like to see?

该句中,Obama运用修饰性疑问句提醒热爱和平、安全和秩序的美国民众注意,不退让法会导致严重的滥用武力的后果,会增加社会不安定因素而并不能真正保护个人权力和维护社会稳定,这完全违背了不退让法保护人权的初衷,此处Obama通过问题的形式而非直接陈述激发民众思考,进而理解不退让法的弊端。

第五部分对前克林顿政府的负面判断主要是关于对其做事才干的批评,如:

Perhaps in a quiet criticism of President Bill Clinton’s “national conversation on race”, instituted in 1996, Obama said he did not believe politicians could usefully lead such discussions.

该句中,Obama并不相信政治家们能有效引导种族交流,这是对前克林顿政府徒有口号而无实效的种族政策的批判,也是对其政府办事不力的负面判断。Obama对年轻一代采用了正面判断,判断既涉及做事才干,也涉及行为正当性,如They’rebetterthan we were on these issues和 We should also have confidence that kids these days I think have more sense than we did back then...,表明年轻一代有理性也有能力将种族问题处理地更好,这对激励民众起着重要作用,因为年轻一代是国家的未来和希望,对年轻一代的正面判断有助于重树民众对国家的信心。

4.2.3Obama采用的鉴赏资源

Obama的鉴赏对象较为多样,既有对Trayvon之死和不退让法的负面鉴赏,也有对找出悲剧发生根源的迫切性和理解非裔民众游行示威的重要性的正面鉴赏,同时还有对当前局势和未来发展的鉴赏。具体的鉴赏资源分析,见表4。

表4 Obama采用的鉴赏资源分析

如表4所示,Obama鉴赏资源的正负分布较为均衡,负面的鉴赏主要涉及Trayvon之死、黑人青年暴力犯罪和受害比例偏高、不退让法的弊端和消除种族问题的困难历程;正面鉴赏主要在于号召民众弄清悲剧发生的原因并理解非裔民众的愤怒和悲痛,建议提供更好的培训和引入新的法律以解决歧视性种族评判,最后还体现在对美国美好未来的展望上。

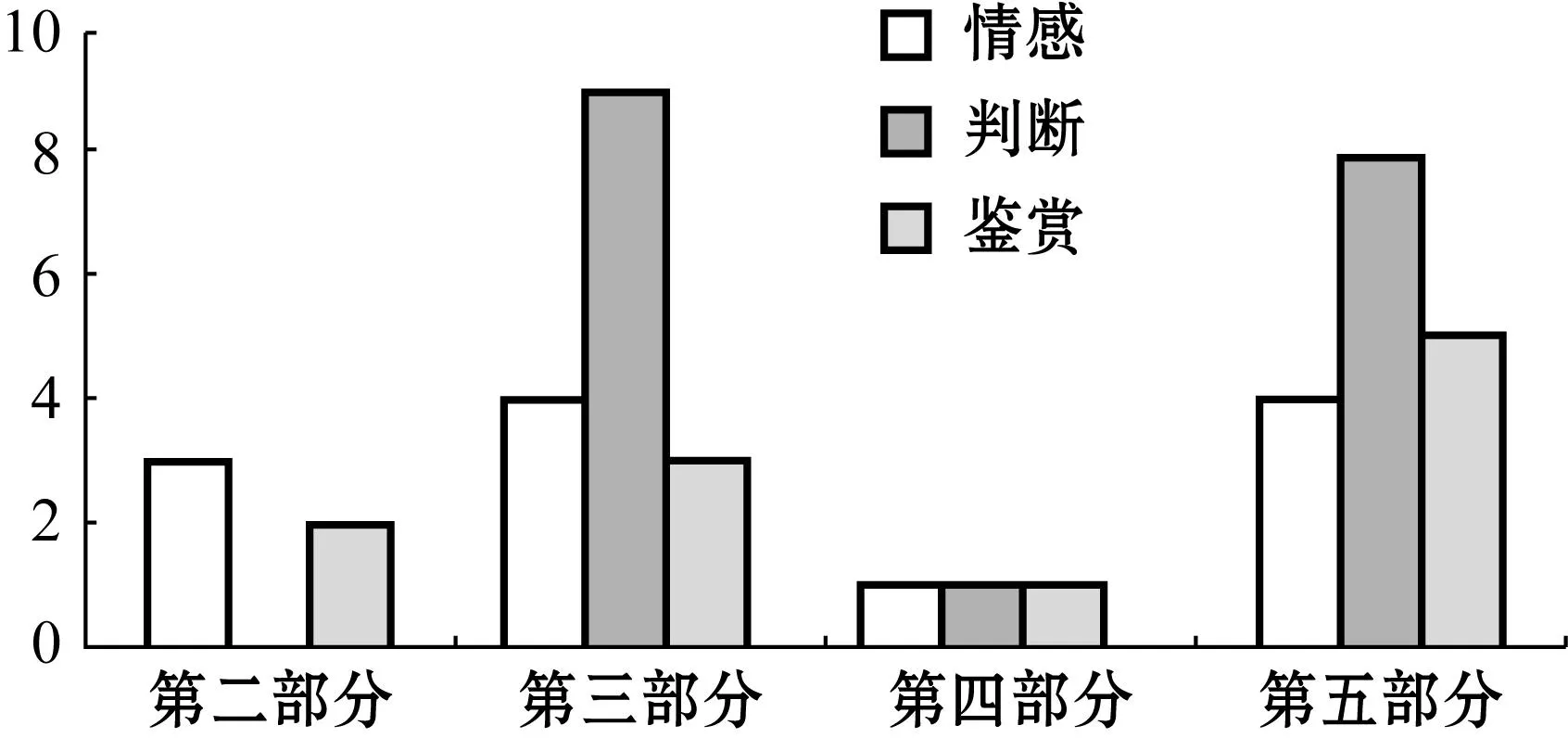

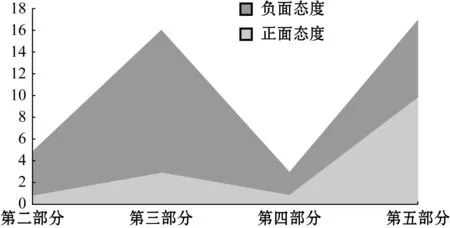

将语篇中Obama的不同态度资源的分布状况汇总如图1。通过柱形图可以看到,Obama的态度没有出现在第一部分,因为语篇的第一部分是导入部分,主要由作者直接陈述,引入语篇的评价对象和涉及的主要内容。在Obama采用的所有态度资源中,判断资源得到凸显,主要出现在文中第三和第五部分,涉及对种族主义者、前克林顿政府和国家年轻一代的评价;情感主要出现在第二、第三和第五部分,前两部分的情感由Trayvon之不幸触发,第五部分的情感用于表达对未来的信心和期待;鉴赏主要出现在第五部分,涉及对现在局势的评判和对未来前景的展望。

图1 Obama态度资源分布柱形图

将Obama的正面和负面态度资源的分布情况总结图2。Obama的负面态度在整个语篇中占主导地位,呈现“负面—负面—负面—正面”的态度韵律。负面的态度主要源于评价对象,因为Obama的话语主要围绕Trayvon的不幸这个悲剧展开。该悲剧所揭露的种族问题的严重性和不退让法的弊端,都是Obama评价的对象,因此负面评价占主导。但在语篇最后,当Obama提出解决问题的途径并对未来进行展望时,为了给民众带来信心和希望,他凸显的是正面评价。

图2 Obama正面和负面评价分布面积堆叠图

保守评论家的态度在语篇中只出现一次,即:

His words of sympathy for Trayvon’s parents provoked howls of outrage from conservative critics. Some of them accused him of racism for identifying with the black boy shot dead 18 months ago by Zimmerman, a Hispanic neighborhood watch volunteer.

在该句中,保守评论家因Obama对Trayvon父母表达同情而极其愤怒,他们还将Obama斥为种族主义者,情感和判断都为负面,但这样负载偏颇的指控在语篇中仅有一次发声的机会。

5. 身份建构

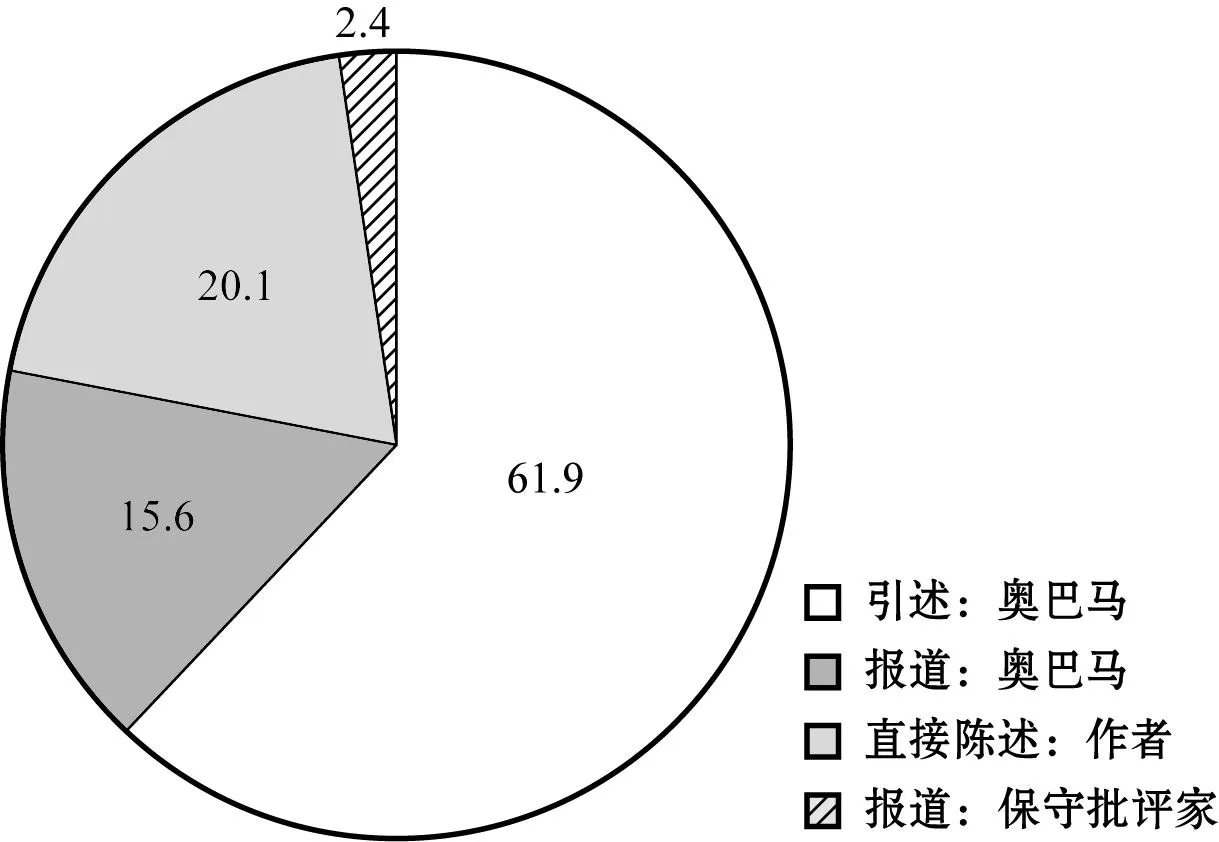

根据以上分析,三种声音交织于该语篇中。其中最多的是Obama的声音,其态度主要通过报道和引述投射表现;其次是作者自己的声音,通过直接陈述表达;最少的是保守评论家的声音,也是通过投射实现。作者通过将语篇空间分配给不同的声音,让不同的人获得不同的话语机会,同时通过在语篇中的评价资源以建构其不同的立场。通过字数百分比,语篇中不同声音所占的语篇空间如图3所示。通过报道和引述投射,作者将语篇近五分之四的篇幅分配给Obama,仅分配给Obama的批评者2.4%的空间,而且Obama原话的引述占据61.9%的语篇空间,说明作者不仅给Obama大量的语篇空间,还让他用自己的声音说话。同时作者对Obama的评价多为正面评价,而对他认为需要审核的不退让法则持否定的态度。此外,文章仅为Obama的反对者提供非常有限的语篇空间。

图3 语篇空间分配饼图

通过对语篇中Obama总统态度指向的对象、态度内容、态度的维度和显性与隐性态度分析,我们发现语篇中Obama的身份通过态度资源沿着两个方向建构:一方面建构其美国非裔族群成员的身份,另一方面结盟美国白人,获得他们的支持,并力图在两者之间保持平衡,最终汇聚为美国总统的身份。

态度分析往往离不开社会语境的制约。Trayvon案件发生于2012年,正是Obama任期交接的关键时期,他的一言一行都备受关注。Obama被选为美国总统,承载着美国非裔族群要求改善自身社会地位和生活状况的期待,而作为非裔的一员,Obama对非裔族群的遭遇感同身受,也非常清楚他们的期待,更不能辜负他们的信任。因此案件一发生,Obama就做出演讲,从情感上对非裔族群加以支持。语篇中Obama情感与非裔族群是共鸣的,他们一致对Trayvon之死表达同情和痛心,并担心Trayvon的不幸可能会发生在他们自己身上,因此Obama演讲的题目就是“Trayvon Martin Could Have Been Me”,语篇中大量虚拟语气的使用表明Obama非常清楚非裔族群的担忧。这种担忧由总统提出来,更突显种族问题的严重性,也表明改善和解决种族问题的迫切性。为了让美国民众更好理解非裔族群的抗议和愤怒,Obama还从历史视角解读了非裔族群的情感和行为,认为他们的抗议和示威是完全可以理解的,他们的一些过激行为也是可以被宽容的。为了让人们对种族问题的严重性有更深切的感受,Obama列举了日常生活中的三个实例,具体形象地展示了普通民众对非裔族群存在的偏见和误解,这三个例子形成排比,铿锵有力,是对种族主义者有力的控诉和批判。在例子之后,Obama都要强调“That includes me”和“That happens to me—at least before I was a senator”,表明其非裔族群成员的身份和结盟非裔族群的立场。

应该注意的是,作为美国总统,Obama在结盟非裔族群的同时,不会顾此失彼而不顾人口占多数的白人民众的意愿。在语篇中,为了避免激发普通白人民众的反感和敌意,Obama对种族主义者的批判选用的是隐性评价的策略,运用三个例证形成排比结构,同时运用双重否定使白人无法反驳种族问题的严重性和普遍性,用貌似经验讲述来隐性表达态度,说服力更强。他在支持和理解非裔族群游行示威的同时,也批判了抗议中的有可能激化矛盾并危害社会稳定和团结的暴力行为,认为这是对Trayvon家庭的不尊重。这表明Obama在处理种族问题上是公平公正的,并不因白人的人口优势而放任其对有色人种的偏见和歧视,也不因黑人的不幸遭遇而放任其过激行为,这种奖罚分明的公平做法有助于赢得所有族群的支持。

Obama的态度资源在语篇中形成的“负面—负面—负面—正面”的态度韵律也有助于实现Obama总统平衡种族问题的立场,以及政治身份的建构。在文章的前半部分,Obama主要用负面态度为非裔族群代言,表达对受害者的同情和对非裔族群悲愤的理解,并批判了种族主义者;同时为了团结和结盟白人,对黑人游行示威中的暴力行为也进行了批判。Obama一方面对非裔族群表达了情感支持,对种族主义者进行了道义谴责,另一方面也摈弃“一边倒”的立场,避免将问题扩大化。顾全大局以获得民众的支持是Obama采用边批判边安抚策略的主要动因。以上是Obama在面对种族问题时对相关双方的态度。作为美国总统找到解决社会问题的途径更为重要,Obama通过正面评价不仅从实际出发提出提供培训和引进法律来解决种族问题,还让人们将希望寄托于年轻一代。Obama采用一实一虚的策略是因为解决根深蒂固的种族问题并不是一朝一夕的问题,实的一方面可以体现政府的作为,虚的一方面却可以避免人们要求立竿见影的功效,同时给人们以希望和期盼。可以说,在语篇中,Obama巧妙运用态度资源安抚非裔族群,批判种族主义者,并结盟白人民众,在黑人和白人之间寻找平衡点,并通过提供解决问题的途径和重树民众的信心以赢取民众的信任和支持,Obama的总统身份得以建构。

6. 结语

综上所述,语篇作者将大量语篇空间分配给Obama使其声音得到凸显,通过报道和引述让他获得大量的话语机会,并对其进行了大量的正面评价,同时限制其反对者的语篇空间和话语机会,从而建构了作者Obama支持者的身份;而保守批评家则只有有限的语篇空间和话语机会表达反对Obama的立场。Obama通过对案件受害者的同情、对种族歧视的谴责、对不退让法的审核和对美好未来的呼吁建构了其非裔族群成员的种族身份,并在黑人和白人之间保持平衡,最终成功塑造其国家总统的政治身份。本研究初步证明了评价系统作为身份建构的有力工具,可以应用于新闻语篇身份建构的研究中,同时验证了Martin和White(2005)对不同判断资源在通讯员声音中可及性的论述。将态度分析与身份建构结合起来,是对以往新闻语篇研究的一种补充和发展。当然,作为个案分析,本研究的语料还不足以得出更多的概括性结论,基于大量语料的新闻语篇的身份建构研究将是我们下一步研究的目标。

参考文献

Coffin, C. & K. O’Halloran. 2006. The role of appraisal and corpus in detecting covert evaluation [J].FunctionsofLanguage13(1): 77-110.

Halliday, M. A. K. & C. Mathiessen. 2004.AnIntroductiontoFunctionalGrammar(3rd ed.) [M]. London: Arnold.

Jullian, P. M. 2011. Appraising through someone else’s words: The evaluative power of quotations in news reports [J].DiscourseandSociety22(6): 766-80.

Khoo, K. S.G., A. Nourbakhsh & J. Ch. Na. 2012. Sentiment analysis of online news text: A case study of appraisal theory [J].OnlineInformationReview36(6): 858-78.

Kim, H. J. & G.T. Cameron. 2011. Emotion matters in crisis: The role of anger and sadness in the public’s response to crisis news framing and corporate crisis response [J].CommunicationResearch38(6): 826-55.

Martin, J. R. 2000. Beyond exchange: APPRAISAL Systems in English [A]. In S. Hunston & G. Thompson (eds.).EvaluationinText:AuthorialStanceandtheConstructionofDiscourse[C]. Oxford: OUP. 142-75.

Martin, J. R. 2004. Mourning: How we get aligned [J].Discourse&Society15(2-3): 321-44.

Martin, J. R. & D. Rose. 2007.WorkingwithDiscourse:MeaningbeyondtheClause(2nd ed.) [M]. London & New York: Continuum.

Martin, J. R. & P. R. R. White. 2005.TheLanguageofEvaluation:AppraisalinEnglish[M]. New York: Palgrave Macmillan.

Pounds, G. 2010. Attitude and subjectivity in Italian and British hard-news reporting: The construction of a culture-specific “reporter” voice [J].DiscourseStudies12(1): 106-37.

Thomson, E. A., P. R. R. White & P. Kitley. 2008. “Objectivity” and “hard news” reporting across cultures [J].JournalismStudies9(2): 212-28.

White, P. R. R. 2004. Subjectivity, evaluation and point of view in media discourse [A]. In C. Coffin, A. Hewings & K. O’Halloran (eds.).ApplyingEnglishGrammar[C]. London: Arnold. 229-46.

Yell, S. 2012. Natural disaster news and communities of feeling: The affective interpellation of local and global publics [J].SocialSemiotics22(4): 409-28.

陈晓燕.2007.英汉社论语篇态度资源对比分析[J].外国语(3):39-46.

陈晓燕、王彦.2010.英汉社论语篇评价系统对比分析之二——介入资源[J].山东外语教学(6):20-27.

赖彦、辛斌.2012.英语新闻语篇互文修辞功能分析——从评价理论的视角[J].当代修辞学(3):25-32.

李长忠、眭丹娟.2012.中美英语报刊社论语篇的介入资源对比研究[J].徐州师范大学学报38(5):67-72.

李国庆、孙韵雪.2007.新闻语篇的评价视角——从评价理论的角度看社论的价值取向[J].广东外语外贸大学学报18(4):90-93.

廖麦.2010.新闻语篇的评价性资源分析[J].新闻爱好者(9):106-07.

刘立华、孙炬.2008.社论体裁中评价的社会建构功能研究——以《人民日报》为例[J].山东外语教学(3):18-25.

刘世铸、韩金龙.2004.新闻话语的评价系统[J].外语电化教学(98):17-21.

刘婷婷、徐加新.2011.英汉政治社论语篇级差资源对比研究——基于评价理论的新闻语篇分析[J].外语艺术教育研究(3):31-37.

刘悦明.2012.《人民日报》元旦社论语篇评价手段历时分析[J].西安外国语大学学报20(2):26-30.

王欢、王国凤.2012.语言语境与新闻理解——英语硬新闻语篇评价策略解读[J].外语教学与研究44(5):671-81.

王天华.2008.新闻语篇中的隐性评价与动态读者定位[D].济南:山东大学.

王天华.2012.新闻语篇隐性评价意义的语篇发生研究[J].外语学刊(1):104-07.

王振华.2001.评价系统及其运作——系统功能语言学的新发展[J].外国语(6):13-20.

王振华.2004.“硬新闻”的态度研究——“评价系统”的应用研究之二[J].外语教学25(5):31-36.

肖征、荣风静.2010.英文报纸社论的评价意义分析[J].语文学刊(3):109-15.

张丽君、鄢菁萍.2009.新闻评论中介入资源的人际意义探析[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版)11(5):355-56.

郑群、翟霞.2010.评价理论视角下的“硬新闻”立场探析[J].山西师大学报(社会科学版)37(11):91-93.

(责任编辑甄凤超)