皇帝夏日消暑神器

撰文/蒲静文

撰稿/孟杰 摄影/郝青(部分)

皇帝夏日消暑神器

撰文/蒲静文

天地之间,寒暑易节,本是常事,可是人却偏偏生得恒温,所以冬日取暖,夏日避暑。每年夏季,三伏天就携裹着滚滚热浪来袭。从古至今,人们与天地磨合,天地倔强,酷暑从不会少半分威猛,而人们却用多种多样的避暑方式来消解这份尴尬,炎炎夏日苦楚虽然多,但是消暑的生趣与滋味却也自在其中。皇族从来自视尊贵,自然不肯受炎热的苦楚,变想出了种种避暑良方。

北京故宫藏品《雍正行乐图》表现了雍正摇扇纳凉的夏日休闲情景

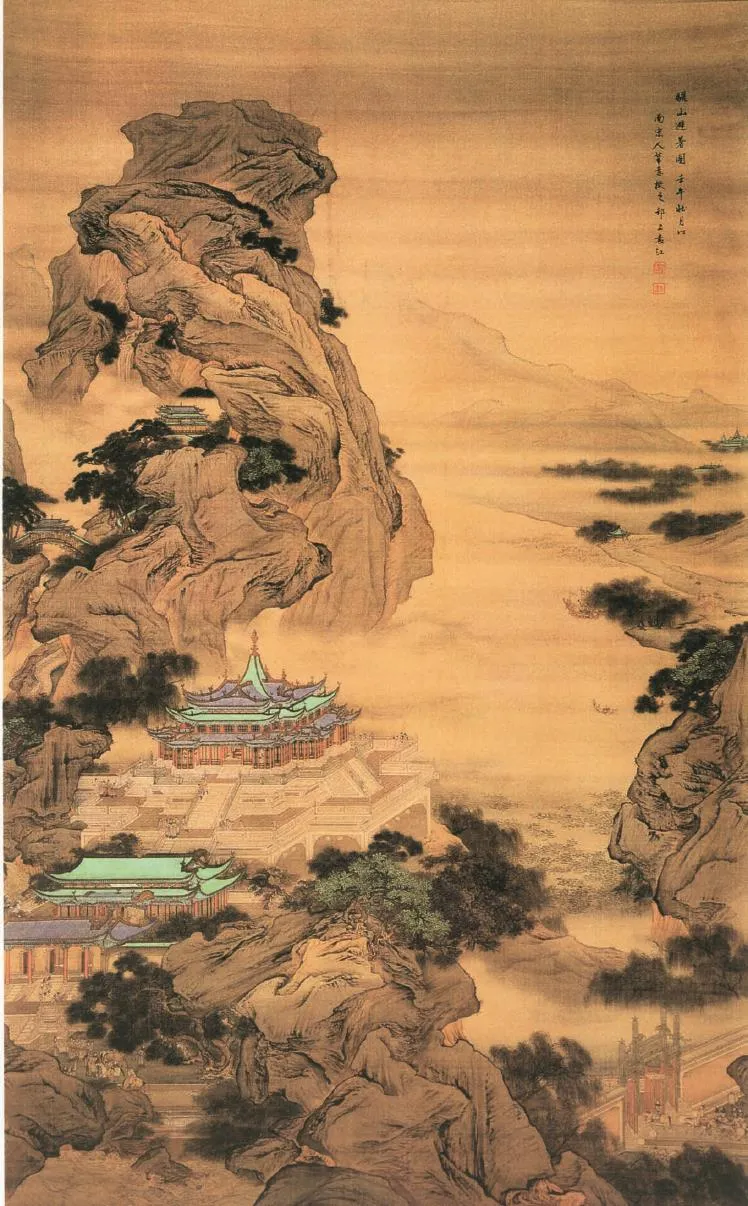

宋代画作《明皇避暑宫图》,日本大阪国立美术馆藏,绢本,墨笔,无款识,传为宋代画家郭忠恕所绘。

各种竹帘和扇子有助于散热纳凉,是古人夏季必备之物。

宋代把各种水果汁、牛奶、冰块、菊花等混合调制成冰冻的饮品,称之为“冰酪”。

清宫夏日将酿制好的米酒滤去酒糟后进行冰镇,供皇族饮用。

吃冷饮过三伏

古代的皇帝如何解暑?这个问题三言两语难以说清。不过乾隆皇帝有诗道:“冰盘与雪簟,激滟翻寒光。展转苦热烦,心在黔黎旁。”他幻想自己住在莲花与湘竹环绕的九重居内,待在冒着寒光、能带来痛快淋漓凉意的冰盘与雪簟旁。不过乾隆热得再苦,也心系“黔黎”百姓,情商着实令人称奇。

“黔黎”自有“黔黎”的解暑智慧。北魏时代人们用鲜奶做食品,唐朝时百姓们就学会用鲜奶做冰冻的糕点——冰奶酪,这种降温的美食远看犹如一座小雪山;到了南宋,汴京街头还有了各种解暑的冷饮,如甘豆汤、椰子酒、漉梨浆、卤梅水、姜蜜水、木瓜汁、沉香水、荔枝膏水等。可想而知,御膳房在大热天是闲不下来的,御厨们必定会绞尽脑汁推陈出新,为皇帝和皇亲们研制一道又一道清爽可口的冰镇小吃。比如,慈禧太后逃难之时念念不忘的冰镇酸梅汤,还有那用甜瓜和果藕做的冰镇“甜碗子”。

《刘驸马水亭避暑》

唐代·刘禹锡

千竿竹翠数莲红,水阁虚凉玉簟空。琥珀盏红疑漏酒,水晶帘莹更通风。

建筑引清风自来

小食怡情,但解决不了避暑的根本问题,酷热难当——这是穿着厚实蟒袍的群臣吏民都无法否认的心理障碍。可是古代劳动人民的智慧是不容小觑的,仔细观察故宫的建筑,屋檐设计大有奥妙,“檐步五举,飞椽三五举;柱高一丈,平出檐三尺,再加拽架”,说得简单一些,就是屋檐要做得又高又宽。这是为了配合太阳高度,北京地区夏至太阳高度角为76度,宽宽的屋檐可以遮住部分日光;而冬至太阳高度只有27度,高高的屋檐又可以让阳光洒满殿宇,以期达到冬暖夏凉的效果。

︽骊山避暑图︾,清代画家袁江所画,绢本,设色,纵224厘米,横134厘米,现藏于首都博物馆。

早在唐朝,就已经有最原始的空调房,不过在彼时称为“凉殿”。凉殿里安装机械传动设备,冷水循环,轮扇摇转,借风力将冷风传送到殿内,美其名曰“清风徐来”。除了在大型建筑上巧运匠心,每年自农历四月开始,工匠们还要在皇宫各处搭设竹帘与凉棚。竹帘的原料来自进贡的斑竹、香妃竹,竹帘的收挂事宜都有具体的宫规安排。凉棚更像如今随处可见的遮阳伞,日起时分由宫人撑起圆木展开,日落时分则收回以便通风散热。妃嫔们凭等级享用不同档次的竹帘与凉棚,在盛夏金灿灿的日光里悠悠细看竹帘掩映出的碎影,那心思也就像这竹帘一般飘飘荡荡,遗漏了多少像金子一般宝贵的韶华。

《冰椀》

清代·爱新觉罗·弘历

浮瓜沉李堆冰盘,晶光杂映琉璃丸。解衣广夏正盘礴,冷彩直射双眸寒。雪罗霜簟翩珊珊,坐中似有冰壶仙。冰壶仙人浮邱子,朝别瑶宫午至此。古人点石能成金,吾今化冰将作水。

消暑的奢侈品

皇帝避暑,民间众说纷纭,历史相关记载并不多见,不过用冰避暑已经达成古今共识。最早关于古人藏冰用冰的记载,可见《诗经》最长的民歌《豳风·七月》:“二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴。四之日其蚤,献羔祭韭。”辛勤劳作的奴隶,终岁忙碌,腊月凿冰,用“T”形的凿冰器凿出方形齐整、大小统一的冰块,正月就用勾冰器取出,搬运回冰窖。等到二月,冰块就被主子们用来祭祀。在现代人看来稀松平常的冰块就成了彼时尚飨的奢侈品。而帝王用冰,直到唐朝,才确有史料记载。气象学家竺可桢发现,中国古代最热的时候,正是大唐盛世,年平均气温相较现代高一摄氏度,这也难怪唐朝女子爱袒胸露乳,爱轻纱薄衣,爱将发髻高高绾起,与其说是展露丰腴之美,不如说都是因为怕热的缘故吧!

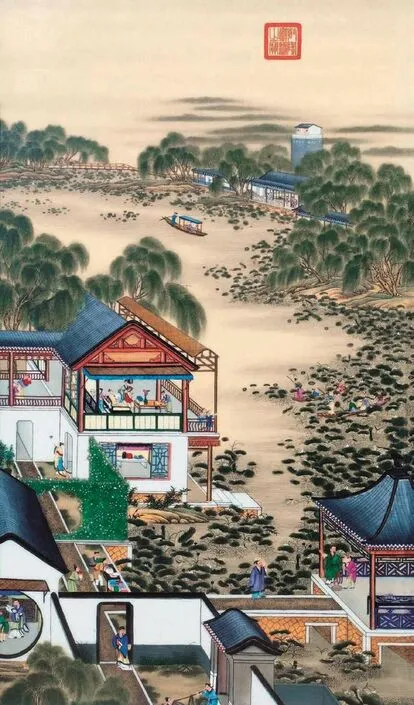

清代袁耀所作《水殿纳凉图》

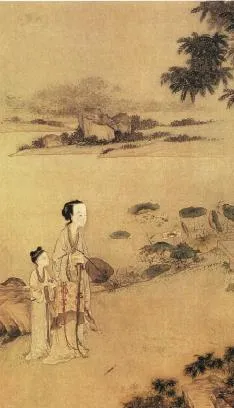

清代画家金廷标的《莲塘纳凉图》

唐玄宗用冰消暑,传说曾在日常办公的延英殿里垒上冰砖,自己在冰砖的空格里端坐,以图痛快。书法皇帝宋徽宗曾经啃食冰块解暑,曾孙辈宋孝宗效仿先祖,但两位都以拉肚子收场。皇帝热成这样,尚有冰块可供消解,平民百姓是绝对没有这等福分的。有人说是因为忌讳“冰”与“兵”谐音,朝廷怕民间起兵造反借此掩饰,有人说是因为用冰触犯水神“司寒”,所以不能全民开采,只能偷偷摸摸地让少数人享用。

瓷枕自然生凉,是古人夏季纳凉的优选项。

“土冰箱”的传说

“土冰箱”在清朝叫作冰桶,是古代的一种解暑“利器”。冰桶里装有冰块,冰块来自清朝设在紫禁城、景山、德胜门、正阳门等地的18处官窖,其中单是紫禁城冰窖就可藏冰25000块。每年的隆冬三九时节,采冰人将冰从护城河里采捞而出,放入官窖,待到盛夏时捣碎装入冰桶里。冰桶多由红木、花梨木制成,呈斗状,腰部有铜环,便于搬运,里衬还有隔热的金属铅或锡,用来冰镇水果或是降温祛热皆可。当然,这种“土冰箱”只限皇家使用。如今北京故宫博物院还收藏着乾隆年间的掐丝珐琅冰箱,鎏金工艺,提环为双龙戏珠,地面有冰梅纹饰,造型极其精美。

古代,生活的精致往往源自帝王家,匠人的心灵手巧总是摩擦出艺术审美的火花,然后将这种精致渐渐地融入平常百姓家。难道我们能否认如今家家户户使用的冰箱,没有受到半点掐丝珐琅冰箱原理的影响?

清中期鎏金掐丝珐琅冰箱

青铜冰鉴

铜冰鉴(曾侯乙墓出土)

《避暑山庄图》,清代宫廷画家冷枚所画,立轴,缉本,设色,纵254.8厘米,横172厘米,北京故宫博物院藏。

纳凉圣地承德避暑山庄

《避暑山庄百韵诗序》

清代·爱新觉罗·弘历我皇祖建此山庄于塞外,非为一己之豫游,盖贻万世之缔构也。

然而,冰桶只能清凉一室,室外仍是酷热难当。于是,清朝的皇帝们下令就近修建避暑的园子圆明园、颐和园,稍远一些地方修建避暑山庄。这些园林绿树成荫,清凉舒爽。每年酷暑之时,皇帝便率领群臣吏民一干人等到园内消夏,也给自己换个清净地方处理国事。虽说没有利及天下,倒也能惠泽百官。

避暑的园子与山庄,它们的使命自清初而兴,自清末而衰,圆明园更是惨遭“蹂躏”与毁弃,但恰是这些避暑建筑最能昭示清朝皇廷的存在感。如果说大明宫就是唐朝,紫禁城就是明朝,那么承德的避暑山庄就是绝不羼杂的大清朝。

康熙爷为他一手创建的避暑山庄写了赋文——《避暑山庄记》,文辞清丽,行文通透畅达,流露出浑然天成的帝王之气,至今仍不失为一篇好文章。

“金山发脉,暧溜分泉。云壑渟泓,石潭青霭,川广草肥,无伤田庐之害;风清夏爽,宜人调养之功,自天地之生成,归造化之品汇。

朕数巡江干,深知南方之秀丽。两幸秦陇,益明西土之殚陈。北过龙沙,东游长白。山川之壮,人物之朴,亦不能尽述,皆吾之所不取。

惟兹热河,道近神京。往来无过两日。地辟荒野,存心岂误万几。因而度高平远近之差,开自然峰岚之势。依松为斋,则窍崖润色,引水在亭,则榛烟出谷,皆非人力之所能。借芳甸而为助;无刻桷丹楹之费,喜泉林抱素之怀。静观万物,俯察庶类;文禽戏绿水而不避,麀鹿映夕阳而成群。鸢飞鱼跃,从天性之高下;远色紫氛,开韶景之低昂。一游一豫,罔非稼穑之休戚;或旰或霄,不忘经史之危微。劝耕南亩,望丰稔筐筥之盈;茂止西成,乐时若雨旸之庆。此居避暑山庄之概也。

至于玩芝兰则爱德行,睹松竹则思贞操,临清流则贵廉洁,览蔓草则贱贪秽,此亦古人因物而比兴,不可不知。人君之奉,取之于民,不爱者,既惑也。故书之于记,朝夕不改,敬诚之在兹也。”

多读几遍《避暑山庄记》,你会越发惊奇于把避暑这等日常之事说得如此文采飞扬、头头是道、义正言辞的,竟然是这样一位日理万机的好皇帝。真是应了列宁同志说的话——“会休息的人,才会工作”。康熙皇帝高效睿智,一生功勋卓著,令后人望其项背。而更难得的是,他连避暑这种放松身心的事,也做到一种至高境界,“玩芝兰则爱德行,睹松竹则思贞操,临清流则贵廉洁,览蔓草则贱贪秽”。花草与清水入他的眼,看出的都是修行与人情,你会不会暗暗吃惊呢?这位皇帝,不仅是做皇帝的料,还是做文人的料,他心思细腻又缜密,情思绵柔又阳刚,他比所有的皇帝都适合那个位置,他是不叫苦、在位时间最长、干得有声有色、玩出最高境界的千古一帝。

承德避暑山庄

从康熙到乾隆,从文赋到戏说,历经八十九年,一片气宇恢宏的宫殿和金碧辉煌的寺庙终于出现在河北承德的荒僻之地上。避暑这等小事也从历史低低的尘埃里开出最璀璨的花来。远远望去,婆金铜瓦或琉璃瓦覆顶的恢弘寺庙,金光四射,美轮美奂。然而避暑山庄的多数建筑都朴素淡雅,虽为皇帝夏宫,却一片青砖灰瓦,大有北方民居的风格。但你若质疑皇园的简陋,那才是真不懂其中蕴涵的深刻。其实,康熙、雍正、乾隆皇帝最初避暑的目的已经在八十九年不间断的修缮中被渐渐冲淡。乾隆年间,朝鲜学者朴趾源(1737年—1805年)在《热河日记》里写道:“热河乃长城外荒僻之地,天子何苦而居此塞外荒僻之地乎?名为‘避暑’,而实为天子自备边也。”在少数民族统一中原的几个朝代里,唯有清朝能坐稳江山,收服汉、藏、蒙各方势力,终成康乾盛世,这避暑山庄在备边的贡献上,着实功不可没。康熙皇帝的大本事,就是让剑拔弩张的各方局势消融在这片幽静闲适的园林里,让遮天蔽日的狼烟烧成了热河行宫里祥云缭绕的香火。冰冷锋利的刀剑冲突就这样在承德避暑山庄里消解得烟水葱茏、慈眉善目。殿、堂、楼、馆、亭、榭、阁、轩、斋、寺等一百余处建筑,都融化了大清朝一统各族、包揽天下、大同社会的雄心壮志。

这种大智慧,遇上了避暑山庄的能工巧匠,更是被发挥得淋漓尽致。在避暑山庄的布局中,他们模拟中原地形,东低西高,东南湖区、中部平原、西北山区,皇嗣们从小就能做到胸怀天下,因为他们的脚下就是那个时代最棒的全立体实景微型中国地图。避暑山庄内采用移、仿、创等办法,汇集了全国各地的名胜,向踏上此地的每一个人传达着“普天之下,莫非王土”的豪迈之情。

皇家园林的清凉

圆明园之于康乾盛世,不只是圆明园、绮春园和万春园这三个地理名词,也不仅是占地16万平方米的地理范围,而是“圆而入神,君子之时中也;明而普照,达人之睿智也”。“圆明”一词,本为雍正皇帝的佛号,康熙爷修建此园,除了用于皇室避暑修养,也是为了嘉赏当时的四皇子、后来的雍正皇帝,鼓励他修身养性、沉炼品德。雍正皇帝一生精心打理圆明园,传到了乾隆手上,又多出了绮春园和万春园。圆明园的阔大壮丽要用湖光山色、美不胜收的四十处景致才能一一说尽。今日的圆明园虽遭百年前的毁弃,可是你去看那些复原的设计图,去看3D版的四十景,你会爱上这处比紫禁城大七倍的园子,你会吃惊于如今的清华大学竟也曾是这园子的一部分。你在圆明园游走,尤其是黄昏落幕之时,会瞬间在这古木苍柏掩映着的历史天空下明白何谓“夕阳西下,断肠人在天涯”,也会在望不到尽头的山光树影里沉思宇宙洪荒。在这浮光跃金、静影沉璧、岸沚汀兰、郁郁青青的氛围里,难怪雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰五位皇帝乐得长住,把那从马背上遗留下来的血性慢慢都给消磨殆尽了。

在皇城里,避暑的园子不止圆明园一处,还有乾隆皇帝为了孝顺母亲孝圣皇后修建的清漪园。不过这处用来给皇亲女眷们避暑消夏、修养身心的园子,却充满了悲情与萧瑟,这里住

承德避暑山庄

《月夜游湖四咏·舟月》

清代《玫贵人、春贵人行乐图》

《雍正十二月行乐图(六月纳凉)》

绮春园遗迹

清代·爱新觉罗·弘历凌波青雀起平台,座里银蟾睹面来。岸转峰回无不共,直疑飞驾上蓬莱。过慈禧太后,幽禁过光绪皇帝,死过文豪王国维,经历过战乱纷扰。咸丰年间,这处园子改名颐和园,其历史地位虽无法与圆明园相较,但作为中华四大名园,清朝的末代史绕不过这处园子。如果说圆明园总结了大清的前半生,那么颐和园该是大清悲惨末路最诚实的见证者吧!

《竹子院》

清代·爱新觉罗·胤禛

深院溪流转,回廊竹径通。珊珊鸣碎玉,袅袅弄清风。香气侵书帙,凉阴护绮栊。便娟苍秀色,偏茂岁寒中。

绮春园(复建)

避暑这件小事,历代君王不过尔尔,可到清朝的皇帝手中,既能修炼出智慧又充满了悲情。放到而今,这些园子们存在的意义不仅仅是供我们瞻仰赏鉴,更是一份耐得住咀嚼的思考。帝王的创新之道只能限于权谋,但如今我们可以开辟践行的道路却有千万条,我们可做的创新又何止避暑这一件小事?治大国若烹小鲜,康熙皇帝正是身体力行的典范。他用头脑、用心血去尽力当好一位皇帝,一生咂摸出一条将建筑与政治、军事无缝链接的工作模式,何其不易?而我们却是治人生若烹小鲜,如果能从避暑这件小事上见微知著,从避暑山庄的智慧中触类旁通,咂摸出属于自己的人生作品,那我们仰望那浮浮沉沉隐没在几重山水、几重云霭后的中华建筑,也就能生出惺惺相惜的绵绵动力。

历史生出了“土冰箱”和避暑山庄,今人则躲在空调房里吃西瓜、喝啤酒,方式虽不同,心思总相宜。而若能边凉快着边说上一段古旧风尘里的历史典故,与远去的古人遥相呼应,最美也不过这样畅快的三伏天。

《壶中天》

清代·爱新觉罗·胤禛

峰峻疑无路,云深却有扉。鹤闲时独唳,花静不轻飞。洞里春长驻,壶中月更辉。一潭空似镜,碧色动帘衣

行走异域之守护凝固的音符

撰稿/孟杰 摄影/郝青(部分)

这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代。自人类由乡村迁徙到城市开始,古老就被打上了某种印记,进而渐渐消弭。面对更具侵蚀性的钢铁之林,如何让祖先曾经守护的珍宝继续呼吸,成为很多国度不得不思考的命题。于是,文明在车轮上的座驾里开启冥想,驶向远处白色的云头。在云雨的间隙里,一座虹桥兀自飘摇着,像一卷陈腐的胶卷,里面刻录着古老的故事,一个有关凝固的音符的故事。

巴西基督像,是一座装饰艺术风格的大型耶稣基督雕像,位于巴西的里约热内卢,是世界最闻名的纪念雕塑之一。基督像落成于1931年,总高38米,站立在里约热内卢国家森林公园中高710米的科科瓦多山顶,是巴西人民热情好客和宽阔胸怀的象征。