新宁县可持续发展能力评价

周云霞, 万大娟

新宁县可持续发展能力评价

周云霞, 万大娟

(湖南师范大学资源与环境科学学院, 湖南长沙, 410082)

为了评价新宁县可持续发展能力, 根据县情建立了由经济发展、资源利用、生态建设与环境保护4个子系统组成的可持续发展能力评价指标体系, 并采用全排列多边形综合图示法评价了2007–2014年的可持续发展现状以及2020的可持续发展水平。研究结果表明: 2007–2012年, 新宁县可持续发展综合指数均低于0.250, 处于Ⅳ级较差水平; 2013–2014年处于Ⅲ级一般水平; 2020年达到0.945, 进入Ⅰ级水平, 可持续发展能力优良; 当前新宁县可持续发展能力距离规划目标仍有很大差距。

新宁县; 可持续发展; 指标; 评价

城市可持续发展能力是城市可持续发展的内在推动器, 集中体现城市的发展潜力和发展后劲[1]。实现城市的可持续发展是构建生态文明、创建美丽中国的必由之路, 也是城市适应中国经济新常态发展的必要条件。国内外组织、学者从多方面做出相关研究成果。联合国可持续发展委员会提出由社会、经济、环境和制度4大系统组成的可持续发展指标体系。Kerk和Manuela[2]提出了可持续社会指数。近年来, 我国学者对城市可持续发展能力做了较多的研究, 现有研究成果可归纳为: 研究尺度不同, 包括国家、区域、城市等区域尺度[3–8]; 研究方法不一, 包括层次分析法、熵权法、主成分分析法、全排列多边形综合图示法[1, 9–11]; 研究切入点各异, 包括基于生态足迹、生态效率、熵视角以及单一的可持续发展能力评价[12–19]。可持续发展能力的评价指标和方法是衡量城市生态规划、建设、管理成效的主要依据[10]。本文基于可持续发展理念, 以新宁县为例, 应用全排列多边形综合图示法, 构建了包括经济发展、资源利用、生态建设与环境保护4个子系统组成的指标体系, 对新宁县可持续发展能力进行评价, 以期对新宁县的建设提供科学依据。

1 研究区域概况

新宁县(20°12′~20°55′N, 110°28′~111°18′E)位于湘西南边陲, 属山区地形, 森林覆盖率为65.4%, 生态环境优良, 当前正致力于创建国家级生态县与申报崀山5A级景区。2014年全县实现国内生产总值(GDP) 749 086万元, 同比增长10.5%。其中第一产业完成增加值212 397万元; 第二产业完成增加值200 269万元; 第三产业完成增加值336 420万元。三次产业结构为28.4∶26.7∶44.9, 人均生产总值为13 082元。总体来讲, 新宁县经济发展的总量较小, 水平较低, 依托崀山特色旅游资源, 旅游业发展较好, 但工业发展落后, 农业产品销售市场有限, 品牌影响力较弱。

2 研究方法

2.1 指标选取原则

区域可持续发展评价指标应对时间、空间具有动态变化过程, 并能够进行数据采集与量化, 其体系的构建须遵循科学性、可行性、独立性、完备性、层次性、稳定性等原则。新宁县可持续发展能力评价指标体系还应结合当地特色, 能反映新宁生态环境及社会发展的独特性。

2.2 指标选取

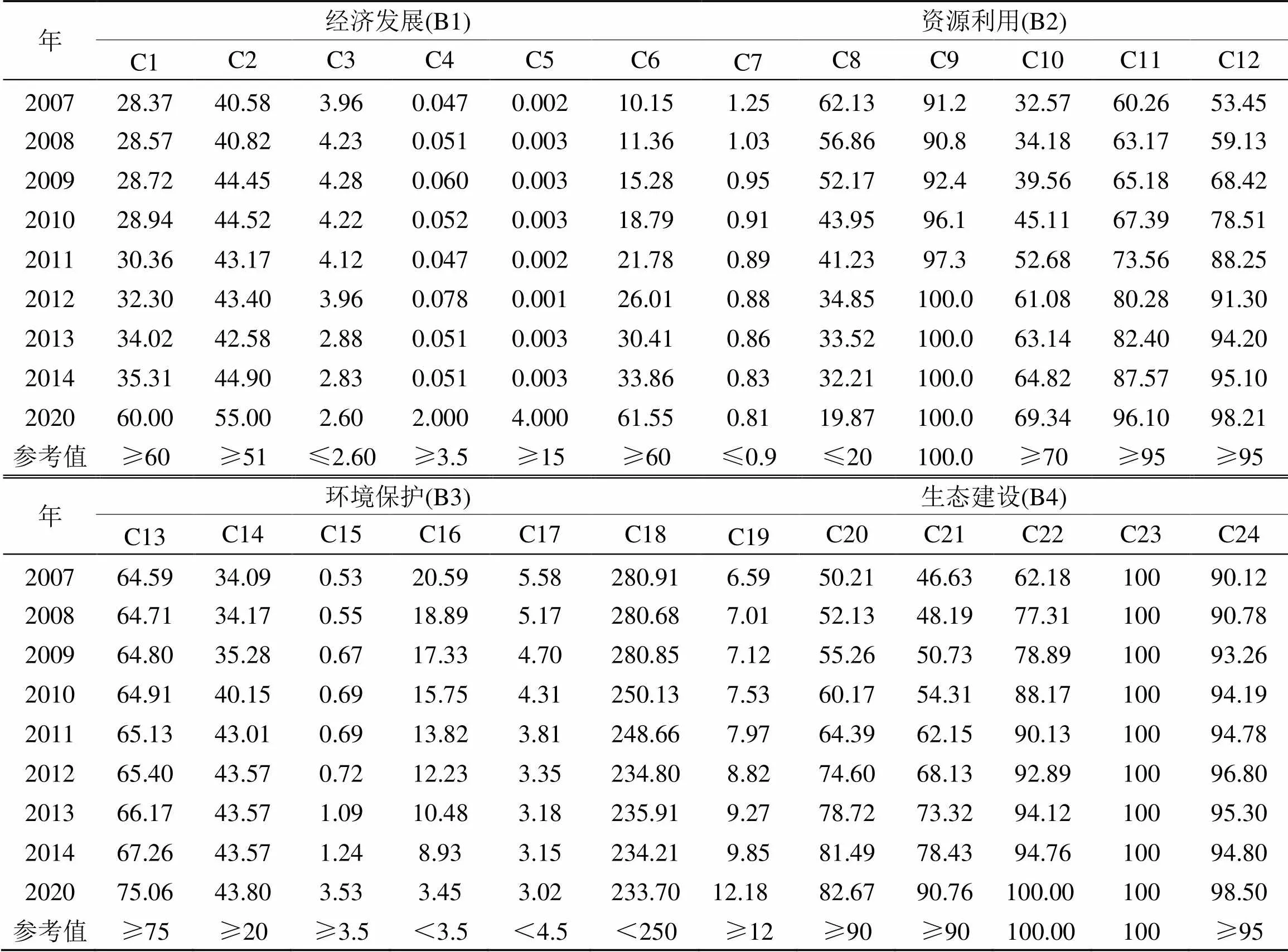

结合相关研究成果, 参照国家环境保护总局颁布的《生态县、生态市、生态省建设指标(修订稿)》与小康社会建设考核指标, 根据当前社会发展状况及存在的突出问题, 删除与增添相关指标, 从社会、经济、环境、资源4个方面共选取24项指标构建新宁县可持续发展评价指标体系, 该体系及各年度指标见表1。

表1 新宁县可持续发展评价体系及各年度指标

注: C1—城市化率(%); C2—第三产业占GDP的比重(%); C3—城乡居民收入比; C4—教育经费占GDP的比重(%); C5—科研经费占GDP的比重(%); C6—有机、绿色及无公害产品种植面积的比重(%); C7—单位GDP能耗(吨标煤/万元); C8—单位工业增加值新鲜水耗(m3/万元); C9—工业固废处置利用率(%); C10—农村清洁能源使用比例(%); C11—规模化畜禽养殖场粪便综合利用率(%); C12—秸秆综合利用率(%); C13—森林覆盖率(%); C14—受保护地区占国土面积比例(%); C15—环保投资占GDP的比重(%); C16—COD排放强度(kg/万元); C17—SO2排放强度(kg/万元); C18—化肥施用强度(kg/hm2); C19—人均公共绿地面积(m2/人); C20—城镇污水集中处理率(%); C21—城镇生活垃圾无害化处理率(%); C22—村镇饮用水卫生合格率(%); C23—集中式饮用水源水质达标率(%); C24—公众对环境的满意率(%)。

2.3 全排列多边形综合图示法

全排列多边形综合图示法共设有个指标, 以这些指标上限值为半径构成一个中心边形, 各指标值连线构成一个不规则中心边形。这个不规则中心边形的顶点是个指标的一个首尾相接的全排列,个指标总共可以构成(-1)!/2个不规则中心边形, 综合指数定义为所有不规则多边形面积的均值与中心多边形面积的比值。指标的标准化方法采用标准化函数() =(+)/(+),≠0,≥ 0。()满足()½= L=-1,()½= T=0,()½= U=+1,为指标的上限,为其下限,为其阈值。推理可得() = (-) (-)/((+– 2)++– 2)。指标标准化计算公式为S= (U-L) (X-T)/ ((U+L– 2T)X+UT+LT– 2LU)。利用个指标作出一个中心正边形,边形顶点为S= 1时的值、中心点为S=-1时的值、中心点到顶点的线段为各指标标准化值所在的区间, 而S= 0时构成的多边形为指标的临界区。临界以内区域表示各指标的标准化值为负, 以外为正。本文指标下限为相应指标的最小值, 指标上限为相应指标的最大值, 临界值为平均值。全排列多边形综合指数计算公式为=。

2.4 数据来源及评价等级的确定

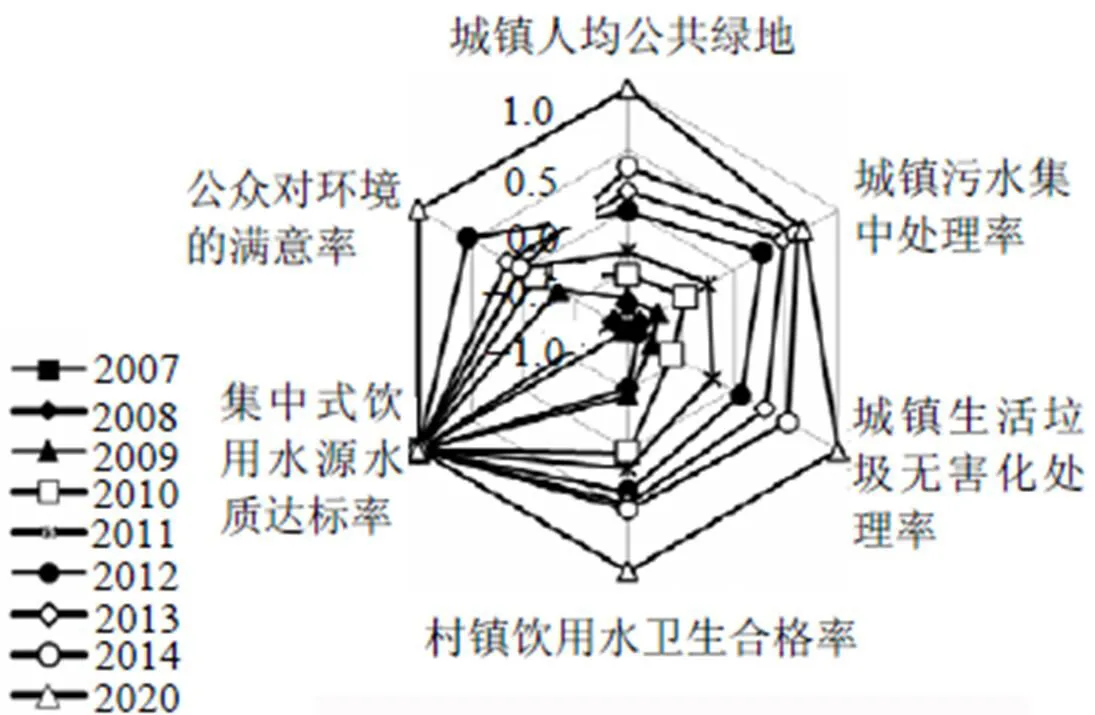

本文所采用数据来自新宁县统计年鉴、新宁县国民发展与社会经济统计公报、环统报表与水普数据以及实地调研所取得的相关数据。评价等级采用吴琼等[20]提出的标准(表2)进行可持续发展能力评价, 该分级标准广泛应用于可持续发展能力分级评价。

表2 城市可持续能力分级标准

3 评价结果分析

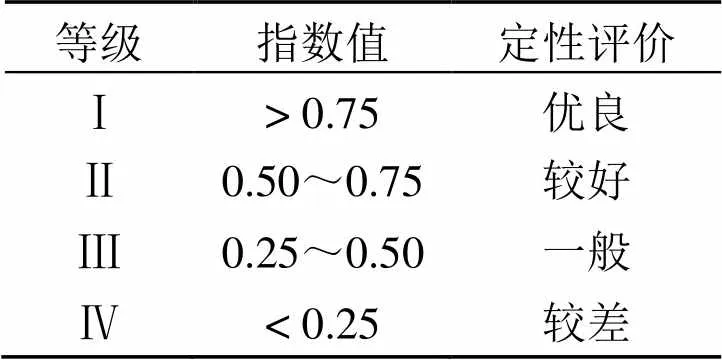

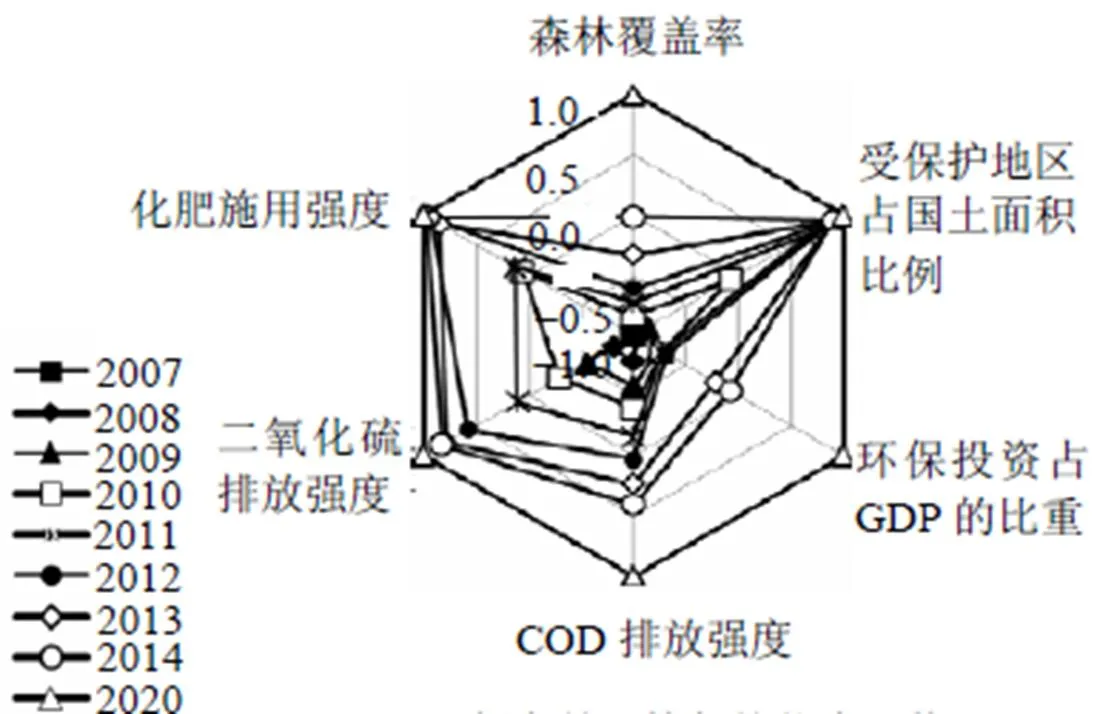

依照本文提出的新宁县可持续发展评价指标体系, 将原始数据与规划数据进行标准化处理, 运用全排列多边形综合图示法进行等级核算, 得出新宁县经济发展综合评价图1、资源利用综合评价图2、环境保护综合评价图3、生态建设综合评价图4以及可持续发展能力综合评价图5。

经济发展。由图1可知, 2007–2014年, 新宁县经济发展指数逐渐提升, 但当前总体水平仍低, 为0.123, 处于较差水平。主要影响因素有城市化率低、有机绿色与无公害食品产品种植面积的比重低, 教育经费占GDP的比重及科研经费占GDP的比重严重不足, 此外第三产业占GDP的比重有待进一步提高, 城乡居民收入比还需继续缩小。因此, 新宁县只有加大城市化率与科研力度, 提高科研水平与教育水平, 调整经济结构, 继续提高三产比重, 加大有机、绿色无公害产品种植面积的比重, 新宁县的经济发展能力才能不断提质增强。根据当前规划期望, 预计到2020年, 新宁县经济发展指数将达到0.785, 处于Ⅰ级优良水平。

资源利用。由图2可知, 2007—2014年新宁县资源利用指数快速上升, 当前资源利用能力指数为0.707, 处于Ⅱ级较好水平, 其中单位GDP能耗低、工业固废处置利用率高。总体来说, 新宁县资源利用效率较高, 资源利用综合能力较强, 为提高新宁县的可持续发展能力奠定了较好的基础, 但还需在降低单位工业增加值新鲜水耗, 创新水资源循环利用机制, 加大环境整治力度, 规范规模化畜禽养殖场, 提高粪便综合利用率等方面进行进一步的探索。按照新宁县建设进度, 到2020年, 资源利用综合能力将达到0.993, 处于Ⅰ级优良水平。

环境保护。由图3可知, 2008年, 新宁县环境保护综合评价指数为0.002, 处于Ⅳ级较差水平。2014年, 评价指数达到0.556, 处于Ⅱ级较好水平, 环境保护力度逐年加大, 表现为森林面积与受保护地区面积逐年增加、COD排放强度、SO2排放强度以及化肥施用强度削减迅速。根据指标规划值, 2020年, 预计环境保护综合指数将达到1.0, 各项指标均能达到指标考核要求。总体来讲, 只有继续提高环保投资占GDP的比重、削减COD排放量, 加大森林保护力度, 才能不断推进新宁的环境保护。

生态建设。由图4可知, 目前新宁县的生态建设指数较高, 为0.558, 处于Ⅱ级较好水平。2007–2014年, 新宁县在生态建设方面投入力度较大, 指数提高迅速, 表现为城镇人均公共绿地面积提高了49.47%, 城镇污水集中处理率与生活垃圾无害化处理率分别提高了62.30%与68.19%, 饮用水达标率均达到考核指标要求。预计到2020年, 新宁县的生态建设指数将提高到0.945, 处于Ⅰ级优良水平。为进一步提高生态建设指数, 提高城市可持续发展能力, 还需在发展地区产业的同时, 注重城镇绿化, 加快环境基础设施的建设, 创新生活污水与生活垃圾处理方式, 将单一的污水处理排放以及填埋式的垃圾处理方式转变为综合利用方式, 变废为宝, 提高生活污水与生活垃圾的资源化利用率。

可持续发展综合能力。由图5可知, 当前新宁县的可持续发展综合能力较弱, 综合指数为0.365, 处于Ⅳ级水平。其主要原因是经济发展的总体水平较低, 环境保护与生态建设水平还不够高, 新宁县依托旅游业发展县域经济, 但当前旅游服务基础设施不完善、配套设施不健全成为旅游业进一步发展的瓶颈。随着新宁县国家级生态县建设的开展以及小康社会的建设, 到2020年, 综合指数将达到0.945, 进入Ⅰ级优良水平。在接下来的建设期内, 综合能力指数需提高158.90%, 建设任务艰巨, 需不断提高并均衡经济发展、资源利用、环境保护与生态建设等4方面的发展。

图1 新宁县经济发展综合评价

图2 新宁县资源利用综合评价

图3 新宁县环境保护能力评价

图4 新宁县生态建设能力评价

图5 新宁县可持续发展能力综合评价

4 结论与展望

本文采用全排列多边形综合图示法, 更多地考虑指标的上、下限, 无需确定各指标的权重值, 很大程度上减少了主观随意性, 研究方法可行, 研究结果符合当地的基本情况。得到如下结论:

(1) 2007–2014年, 新宁县在经济发展、资源利用、环境保护与生态建设的能力均有较大的提高, 但新宁县的可持续发展总体能力较差, 当前仍处于Ⅳ级水平。

(2) 对比影响可持续发展能力的4个方面, 对当前可持续发展能力影响最大, 亟需加快发展的是新宁县的经济发展能力, 该能力当前处于较差水平。

(3) 通过创新发展机制, 挖掘区域优势, 加快产业升级转型。根据县域规划值, 到2020年, 新宁县的可持续发展能力将达到优良水平。

本文构建的指标体系对当前经济发展潜力的挖掘较少。由于可持续发展能力的建设具有持续性、发展性以及系统性的特点, 在以后的研究中, 可持续发展能力建设考核指标体系应根据将来社会发展状况以及凸显出的发展问题做出相应调整, 进一步提升研究的科学性与实用性。

参考文献:

[1] 张协奎, 安晓明. 北海市城市可持续发展能力分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(6): 37–43.

[2] Kerka G V, Manuel A R. A comprehensive index for a sustainable society: The SSI-the Sustainable Society Index [J]. Ecological Economics, 2008, 66: 228–242.

[3] 赵景柱, 崔胜辉, 颜昌宙, 等. 中国可持续城市建设的理论思考[J]. 环境科学, 2009, 30(4): 1 244–1 248.

[4] 杨建辉, 任建兰, 程钰, 等. 我国沿海经济区可持续发展能力综合评价[J]. 经济地理, 2013, 33(9): 13–18.

[5] 方创琳, Yehua DennisWei. 河西地区可持续发展能力评价及地域分异规律[J]. 地理学报,2001, 56(5): 561–569.

[6] 郭存之, 罗琳琳, 叶明, 等. 资源型城市可持续发展因素的实证分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(8): 81–89.

[7] 王聪, 刘世梁, 董世魁, 等. 辽宁省营口生态市可持续发展评价研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(12): 82–86.

[8] 杨建辉, 任建兰, 程钰, 等. 我国沿海经济区可持续发展能力综合评价[J]. 经济地理, 2013, 33(9): 13–18.

[9] 曹斌, 林剑艺, 崔胜辉, 等. 可持续发展评价指标体系研究综述[J]. 环境科学与技术, 2010, 33(3): 99–103.

[10] 李峰, 刘旭升, 胡聃, 等. 城市可持续发展评价方法及其应用[J]. 生态学报, 2007, 27(11): 4 793–4 802.

[11] 林珍铭, 夏斌. 熵视角下的广州城市生态系统可持续发展能力分析[J]. 地理学报, 2013, 68(1): 44–57.

[12] 胡贵平, 龙志和, 李敏, 等. 广州市生态环境可持续发展能力分析: 基于修正的生态足迹法[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2010(2): 96–100.

[13] 狄乾斌, 韩雨汐. 熵视角下的中国海洋生态系统可持续发展能力分析[J]. 地理科学, 2014, 34(6): 664–671.

[14] 郭存之, 罗琳琳, 叶明, 等. 资源型城市可持续发展因素的实证分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(8): 81–89.

[15] 吴健生, 李萍, 张玉清, 等. 基于生态足迹的城市低于可持续发展能力评价——以深圳为例[J]. 资源科学, 2008, 30(6): 850–856.

[16] 王微, 林剑艺, 崔胜辉, 等. 基于生态效率的城市可持续性评价及应用研究[J]. 环境科学, 2010, 31(4): 1 108–1 113.

[17] 何爱红, 王亦龙, 向党, 等. 基于生态足迹的宁夏回族自治区可持续发展评价[J]. 干旱区地理, 2013, 36(5): 907–912.

[18] 狄乾斌, 韩增林. 辽宁省海洋经济可持续发展的演进特征及其系统耦合模式[J]. 经济地理, 2009, 29(5): 799–805.

[19] 苏秋实, 王立本, 王秀秀, 等. 临沂市可持续发展能力评价研究[J]. 环境科学与管理, 2008, 33(12): 8–10.

[20] 吴琼, 王松如, 李宏卿, 等. 生态城市指标体系与评价方法[J]. 生态学报, 2005, 25(8): 2 090–2 095

(责任编校: 刘刚毅)

Evaluation of sustainable urban development of Xinning county

Zhou Yunxia, Wan Dajuan

(College of Resources and Enviromental Science, Hunan Normal University, Changsha 410082, China)

For the purpose of evaluation of sustainable development capacity of Xinning County, a sustainable development powers evaluation index system is built up based on the actual situation of Xinning County. Furthermore, entire-array-polygon evaluation method is applied to evaluate the present condition of sustainable development during 2007–2014 and the sustainable development level in 2020. The results are listed as follows: the comprehensive index of Xinning County during 2007–2012 is under 0.25, which belongs to grade Ⅳ; the integrated index during 2013–2014 belongs to grade Ⅲ; the synthetical index in 2020 reaches to 0.945, which belongs to grade Ⅰ. The current sustainable development ability of Xinning County is far away from the object of planning and there is still a long way to go.

Xinning county; sustainable development; indicator; evaluation

10.3969/j.issn.1672–6146.2015.04.013

X 22

1672–6146(2015)04–0059–05

周云霞, 649763746@qq.com; 万大娟, 30391801@qq.com。

2015–06–19