新型城镇化下城乡结合部交通发展问题及策略研究

徐正全 魏增超 吴晓飞

(1.同济大学交通运输工程学院 上海 210804; 2.深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司 深圳 518021)

新型城镇化下城乡结合部交通发展问题及策略研究

徐正全1,2魏增超2吴晓飞2

(1.同济大学交通运输工程学院上海210804; 2.深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司深圳518021)

摘要研究在国家提出新型城镇化背景下,城乡结合部这类地区交通发展特征、问题及未来发展方向,并在此基础上,分析新型城镇化背景下城乡结合部地区面临的新要求,提出新型城镇化背景下制定以骨干基建引导和支撑城市轴带拓展,以TOD理念引导用地集约化高强的开发,以分区差异化、多功能的路网体系和“公交+慢行”为主导的交通模式,打造绿色、低碳、可持续交通系统3个规划策略,对新城综合交通系统的规划策略进行了探索。以西安市沣东新城为例,对发展策略进行系统的阐述。

关键词新型城镇化城乡结合部新城交通规划

目前,我国正处于一个城市化快速发展时期,1990年全国城市化水平为26.41%,2012年为52.6%,预计2050年我国的城市化水平将可能突破70%。伴随着高速城市化进程而产生的,是城市建设用地的迅速增加、城市空间急剧扩散,大量原有的城乡结合带或乡郊地区的城市新城快速走向了城镇化发展道路。

城乡结合部作为城乡地域的重要组成部分,不仅兼有城市和乡村地域特征,而且具有自身的特殊性。从地理学视角,主要表现其空间范围的模糊性和用地结构的动态性[1]。城乡结合部相关的概念是1936年德国学者Louis提出的城市边缘带(S+ad+randzonen)[2],即原处于城市边界,后被建成区侵吞成为市区的地区。Andrews在进行城市边缘类型研究时认为城市边缘带不足以真正表达出城乡结合部的全部地域,提出“乡村—城市边缘带”(Rural-rban Fringe)的概念[3]。在我国“城乡结合部”由规划界与土地管理部门于20世纪80年代中期提出,这个概念注重了城市与乡村功能相互作用与相互渗透的特点,“是一种城市与乡村互相结合的特殊经济地理单元”[4]。城乡结合部刚提出时主要指城市规划所规定的市区范围的边缘地带,也可称之为市郊结合部[5]。

“十八大”后,新一届政府明确提出“将生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程,走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路”,新型城镇化上升为国家战略[6]。新型城镇化的提出为新城建设带来了新的机遇和挑战,因此城乡结合部这类特殊地区,亟须根据新的发展形势,针对自身特点及未来发展定位,制定相应的发展策略[7]。

1 城乡结合部交通特征及问题

本文选取西安市沣东新城这一复杂的城乡结合部作为案例,通过对沣东新城调查资料与数据的系统分析,提出沣东新城的交通发展策略,旨在为新型城镇化下我国大城市城乡结合部的健康发展与顺利转型提供借鉴。

1.1交通特征

(1) 交通流特征受市区影响严重。受区位的影响,新城的交通拥有自身独特的特征。从交通构成看,城市交通构成以机动车为主,乡村交通以拖拉机、畜力车及自行车为主,二者在新城处交织的结果就是各类交通混行现象严重。从交通流的时空分布看,由于新城是城市客运及物资运输的主要通道,交通流往往具有早高峰滞后、晚高峰提前并且时间分布相对分散的特点,交通的主流向多呈现出早上为入城方向,下午为出城方向的特点,并且不均衡性表现明显。从交通强度看,新城的交通强度受城市辐射水平的影响明显。从车速看,根据交通量自乡村向城市逐渐递减的规律,新城处越接近市区车速下降越明显。

(2) 位于城市重大交通基建末端。新城处于城市与乡镇衔接地带,受高速路、铁路等重大基建穿越,对用地造成一定分割。另一方面,境内一般为城市轨道、快速路等基础设施的末端,且呈现有中心区向新城辐射的布局形态,对新城服务不足。

1.2交通问题

(1) 难以满足多层次交通需求。由于早期的干线公路的建设主要考虑经济发展的配合作用,随着城市建设用地开发沿主要公路蔓延,导致现状国、省道公路网不仅承担了大量的客货运长途运输功能,同时还承担了大量的城市内部短距离交通功能。这种道路交通功能不清、客货运交通混行、快慢交通混行的状况,必将导致交通运输效率低下,也不利于“以人为本”交通系统的构建。

(2) 难以引导城市空间结构合理拓展。我国大城市空间往乡郊地区扩散往往呈现中心膨胀加轴线扩张的形式,也就是所谓摊大饼的形式,这是一种以低成本道路建设为导向的城市扩散模式。新城新建城市用地主要沿着早期的国、省、县等干线公路轴线开发,并连绵发展。道路的扩张必然带来沿道路两侧的土地利用,在缺乏公共交通的前提下,必需通过修建更多的道路满足不断增加的交通需求,而新增加的道路又会引发两侧新的开发,从而形成循环,最终导致开敞空间被城市用地填满,呈现一种无序状态。

2 新型城镇化下城乡结合部发展方向及要求

2.1发展方向

城乡结合部地区位于城市边缘地区,其发展必将受到主城区功能辐射,与主城区呈现融合发展的必然趋势,逐步发展为新城。根据国内外新城、新区发展经验,新区的交通自平衡率有以下3种主要发展模式。见表1。

表1 城市新城几种类型一览表

2.2发展要求

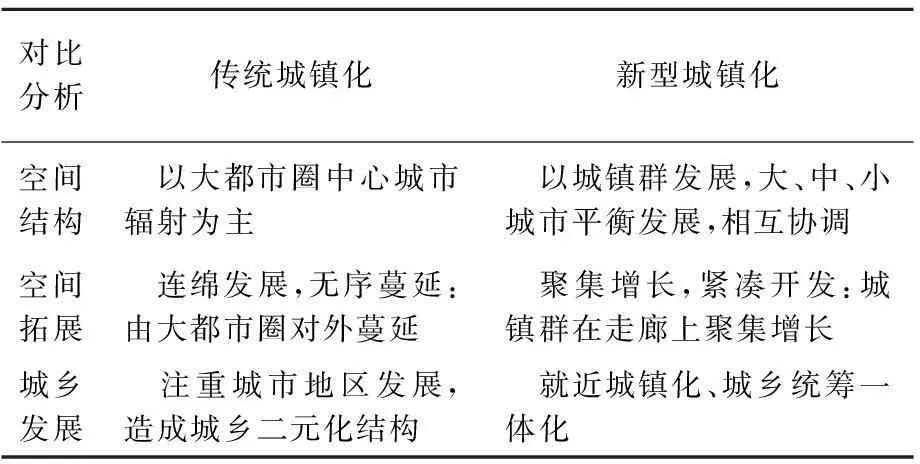

新型城镇化是相对于传统的或一般意义上的城镇化提出来的,主要针对传统城镇化中重视“量”的阶段向重视城镇化的“质”的类型转变的新型城镇化背景下,城市的发展面临由速度扩张向质量提升转型[8]。新城规划建设在新城城镇化进程中占有不可替代的地位,新型城镇化对新城的交通规划也提出了新的要求。见表2。

表2 新型城镇化发展要求一览表

3 新型城镇化背景下新城交通规划方法体系

3.1骨干基建引导新城轴向拓展,避免无序蔓延

3.1.1城镇空间结构演变规律

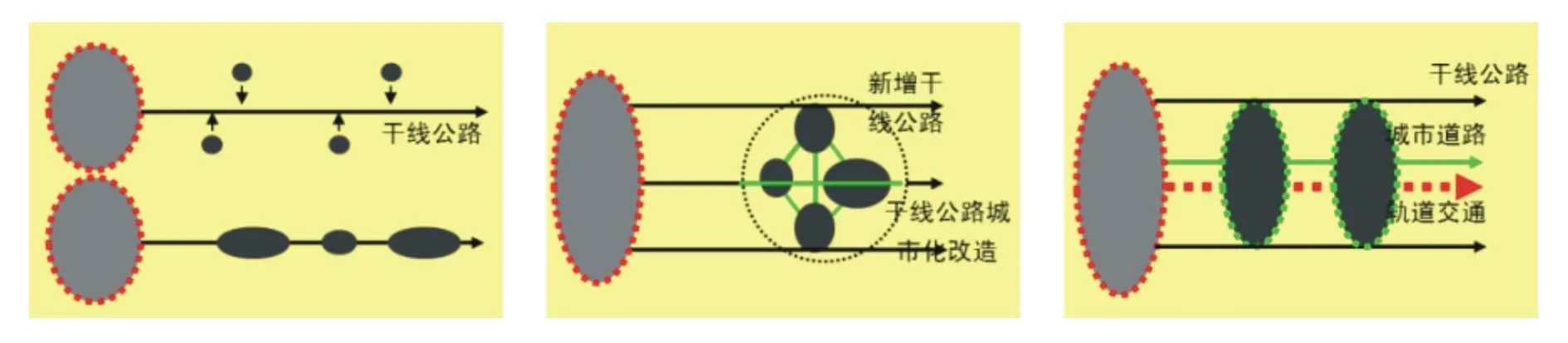

根据中国城乡发展经验,城镇空间结构演化一般经过分散乡镇、城镇组团和连绵城镇3个阶段。在城乡演变初期,依靠干线公路,实现城市与外围分散乡镇的衔接;随城镇化进程推进,外围分散乡镇逐步聚集,原干线公路改造为城市道路,服务外围服务组团,并在城镇组团新增干线公路,承担城市与城镇组团的交通连接;待外围城镇进一步演化为连绵城镇组团,依靠轨道交通建设,结合原城市道路构建公交、小汽车复合交通走廊承担与城市间多层次化交通需求。因此,在城乡公路规划初期,需预留未来城市道路改造条件,支撑城镇化发展。城乡演变历程见图1。

a)城镇建设初期b)城镇发展期c)城镇成熟期

图1城乡演变历程示意图

3.1.2引导新城轴向拓展

根据新城交通发展战略,布局与主城区相衔接的快速路体系承担快速交通,以大中运量公交承担公交客流,支撑城市向新城轴向拓展;另一方面,适当控制新城对外衔接低等级路网规模,避免城市摊大饼式蔓延,优化城市空间结构。

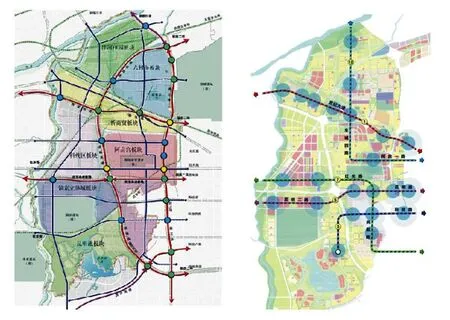

以西安市沣东新城为例。沣东新城距离西安主城10~15 km,独特区位优势使新城呈现与主城快速融合发展状态,并将成为西安市城市发展边界。因此,依托高快速路、轨道交通等骨干基建引导新城发展,借助区域交通基建来提高新区对外和内部组团之间的可达性。新城路网示意见图2,3。

图2 沣东新城图3 沣东新城轨道

骨干路网交通网络图

(1) 交通分离。沣东新城受区位影响,未来依旧承担大量过境交通,其中尤以东西方向的过境货运为主。因此依托高速路体系,实行过境交通组织和货运交通组织,增加片区主要道路就近进出高快速路接口,实现过境交通、货运交通与城市交通相分离。

(2) 打造公交走廊。沣东新城与西安主城区之间,新城内部各组团之间都存在由重大交通基建、生态人文遗址带来的组团隔离绿化带,通道资源有限,仅能保证有限的骨干交通基建穿越。因此需依托西安轨道交通,在骨干交通基建上强力推进公交优先,打造公交走廊,在优先发展公共交通的同时,实现对小汽车交通的有效调控。

3.2公交引导集约化用地开发(TOD)

TOD发展模式(公共交通为导向的城市发展模式(transit oriented development,TOD)是由新城市主义代表人物彼得·卡尔索尔普提出,旨在通过公交引导区域空间紧凑发展,不仅可以促进集约用地,同时可以促进城市开发围绕轨道沿线及站点集聚,提升城镇功能、优化交通结构[9]。

3.2.1依托公交走廊,带动珠链开发

围绕公共交通骨干走廊实现人口高度聚集,依托大运量轨道、中运量公交系统串联枢纽及各级中心,依托枢纽进行用地的高密度开发,带动珠链式开发,促进用地与交通的协调发展。

3.2.2枢纽带动城市发展

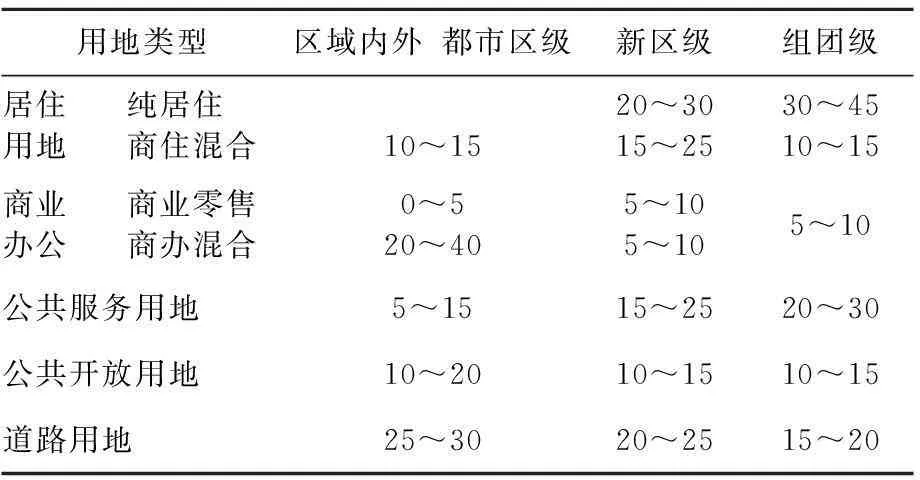

新城用地开发尚未成熟,可依托“枢纽城市”的理念,围绕大型对外枢纽、轨道交通枢纽、综合交通换乘枢纽设施的建设,制定轨道站点聚集人口岗位发展目标;结合沿线控规,对所有分段片区的轨道沿线用地功能布局进行校核与评估,提出调整建议,以点带面、枢纽带动城市发展[10]。枢纽周边用地比例见表3。

表3 各等级枢纽周边用地比例 %

3.2.3依托轨道,综合一体

以轨道交通为核心整合公交、道路、自行车及人行等交通系统,打造以轨道、中运量公交为骨干,常规公交为补充,自行车、行人无缝衔接的多模式一体化公交体系,打造以“轨道+慢行”为主的出行模式引导构建绿色低碳交通可持续结构。多模式一体化公交系统结构见图4。

图4 多模式一体化公交系统结构示意图

3.3打造绿色生态的慢行交通系统

慢行交通通常是指步行或自行车等以人力为空间移动的交通。慢行交通系统是城市交通系统的重要组成部分。以沣东新城为例。结合沣东新城“两带、七板块”城市空间结构,依托城市轨道交通建设,打造“廊道+休闲道”的人性化自行车优先通道,并从交通组织和人车关系的角度构建“道-路-街-径”4个层次的步行集散网络。

4 结语

本文主要研究在国家提出新型城镇化背景下,城乡结合部这类地区交通发展特征、问题及未来发展方向,并在此基础上,分析新型城镇化背景下城乡结合部地区面临的新要求,提出新型城镇化背景下这类地区交通发展策略,并以西安市沣东新城为例对发展策略进行系统的阐述,对城乡结合新型城镇化发展具有一定的参考价值。

参考文献

[1]陈佑启.城乡交错带名辨[J].地理学与国土研究,1995,11(1):47-52.

[2]ANDREWS R B.Elements in the urban fringe pattern.Journal of Land and Public Utility Economics.1942,18:169-183.

[3]PRYOR R J.Defining the rural-urban fringe.Social Forces,1968,47(2):202-215.

[4]金平.论城乡结合部[J].开发研究,2001(1):9-10.

[5]顾朝林,陈田,丁金宏,等.中国大城市边缘区特性研究[J].地理学报,1993,48(4):317-328.

[6]单卓然,黄亚平.“新型城镇化”概念内涵、目标内容、规划策略及认知误区解析[J].城市规划学刊,2013(2):17-22.

[7]李铁.新型城镇化与交通发展[J].城市交通,2014(12):29-35.

[8]林坚,汤晓旭,黄斐玫,等.新城的地域识别与土地利用研究—以北京中心城地区为例[J].城市规划,2007(31):42-47.

[9]刘春超.浅谈交通运输发展趋势[J].交通科技,2014(Z):38-43.

[10]刘玉.城乡结合部混和经济形态与驱动要素分析—以北京市海淀区为例[J].城市规划,2012,36(10):89-95.

收稿日期:2015-05-07

DOI 10.3963/j.issn.1671-7570.2015.04.051