福利多元主义视角下农民工培训供给主体的多元化

福利多元主义视角下农民工培训供给主体的多元化

章华丽

(华东师范大学职业教育与成人教育研究所,上海200062)

【摘要】改革开放以来,农民工培训供给主体愈来愈越多元化,通过福利多元主义视角解读这种多元化的发展实态,分析其发展缘由是为了缓解政府失灵、提高市场参与度、发挥第三部门优势,并指出明确农民工培训各个供给主体的角色是未来的发展趋势。

【关键词】农民工培训;供给主体;多元化;福利多元主义

随着经济发展逐步走向市场化,为适应经济发展需要,政府不得不改变单一供给方式,逐渐纳入市场等其他供给主体要素,农民工培训供给主体愈来愈多元化。因此,寻求各个供给主体之间的平衡与发展,分清各自在农民工培训供给中的角色,是当前亟待解决的课题。福利多元主义是20世纪80年代新起的一种新兴理论范式,它提倡政府在社会福利扮演中不是唯一提供者的角色,社会福利的来源应多元化。[1]借鉴福利多元主义研究范式,可以为农民工培训供给主体的探讨提供一种有效的解决途径,主要基于以下两点:一是劳动市场通常被认为是国家福利最重要的来源,主要采取工资收入的形式,充分就业是广义福利的一个重要组成部分,[2]农民工培训作为实现农村剩余劳动力充分就业的有效方式,可以将其纳入国家福利领域中;二是从西方福利经济学理论的发展历程来看,与农民工培训供给主体变化的相同之处就在于,二者都经历了以政府供给为主,而后纳入市场等其他要素,并不断寻求多元平衡。本文将农民工培训视为一种国家福利,从福利多元主义视角来探讨当前农民工培训供给主体的发展实态、发展缘由和发展趋势。

一、发展实态:供给主体多元化

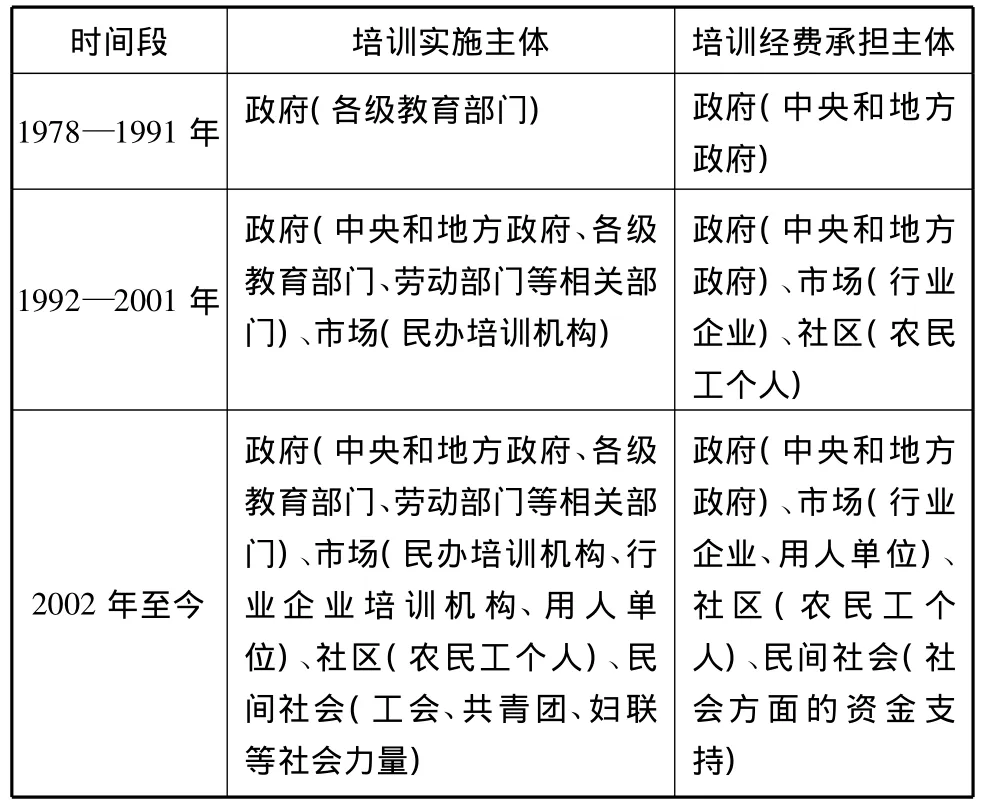

社会福利不是消极提供失业救济和资金补助,而积极寻求社会困难者的进步和自我完善,从而提高国家人民生活水平和整体幸福感。农民工培训政策及其相关制度体系的形成和完善,作为国家福利的一种供给方式,在保障农民工城镇就业、促进城镇化建设和社会经济发展等方面发挥着至关重要的作用。福利多元主义认为,福利供给完全依靠政府或市场一方都是有失偏颇的,社会福利应该由多元主体“共同分担”,一种典型的“四分法”分析框架认为福利服务应来源于国家(公共部门)、市场(营利部门)、社区(非正式部门、家庭)和民间社会(NGO、NPO)四个部门。[3]以这种划分为基准,根据不同阶段政府的政策走向,以及政策文本中所规定的农民工培训供给主体(主要是培训实施和培训经费供给),可以分析农民工培训供给主体的发展变化情况如下表1示。

由表1中可以看出,改革开放以后,政府单一供给方式已经不适应社会需求,随着社会主义市场经济体制的确立,市场、社区和民间社会等供给主体在农民工供给中的地位越来越被强调。例如2010年国务院办公厅《关于进一步做好农民工培训工作的指导意见》中指出要以“政府支持、市场运作”为基本原则,提出“要鼓励行业、企业、院校和社会力量加强农民工培训,建立促进农民工培训的多元投入机制”。[4]此外,从农民工培训办学主体来考察,调查显示,目前农民工培训机构办学主体主要分为以下三类:政府设立的公办培训机构、私人设立的培训机构以及私人办学主体依托公办机构开办的针对个别项目的培训。[5]可见,当前农民工培训供给主体越来越倾向于多元化。

表1

二、发展缘由:有效供给的内在需求

福利多元主义打破了国家和市场的绝对主义藩篱,并试图寻求一种多元供给主体共同承担福利责任的路径。农民工培训供给主体的多元化顺应了这一理论趋势,为有效的培训供给目标提供了一条实现路径。所谓有效的农民工培训供给即农民工培训的成效能够无限逼近一种“帕累托最优”状态,即通过对人、财、物的充分利用,能够以最小的成本使得所有农民工培训相关利益者(包括政府、用人单位、农民工个人以及其他潜在受益者)收获最大的效率和效益。

1.缓解政府失灵

国家或公共部门供给福利的主要缺陷是容易出现“政府失灵”现象,使得政府干预效益降低。这种“政府失灵”通常包括以下几种情况: (1)政府干预未能达到预期目标; (2)政府干预虽然达到预期目标,但干预成本过高,效率低下; (3)政府干预有效率且达到预期目标,但从长期看带来不利的副作用。[6]在农民工培训供给中,政府通常扮演主导供给者的角色,虽然当前政府的主体地位在发展过程中呈逐渐弱化趋势,但在实际运行过程中难免会出现政府失灵。以阳光工程为例,从下几个方面来考察: (1)培训成本:阳光工程规定国家和省级政府合计补贴210元/人,市县配套的50元/人,有不少地方未能兑现;[7](2)培训实施:县一级阳光工程办公室,90%以上是有机构没有专人,更没有配套工作经费,部分县区配套资金到位率较低,且出现了地方财政套取中央补贴资金的现象;[8](3)培训效益:调查发现,农民工对政府作为主体供给的培训评价较低,当问及“培训是否对您日后的生活、工作有帮助”时,仅18%的人认为有帮助,另有20%的人认为“没有感觉或根本没有帮助”。[9]可见,农民工培训成本较为昂贵,基于理性经济人的假设,代表政府的官员可能会谋求自身利益而忽略公共的利益,加上政府机构的低效率运作以及昂贵的干预成本,以政府为供给主体的农民工培训容易出现失灵现象,降低培训效益。

传统的福利概念容易误认为福利就是政府行为,福利多元主义对福利的概念进行了澄清、拓展和衍生,指出福利是一个混合体,是全社会的产物,福利的提供、筹集和规则应由政府、市场、社区及民间社会共同完成。面对这种政府供给失灵,通过福利多元组合安排,将政府的全面福利提供转变为社会诸多部门的福利提供,在社会不同部门参与下,重现家庭、社区和其他非正式组织的作用。[10]因此,实现农民工培训多元供给,不仅可以转变政府在培训供给中的垄断格局,还能发挥农民工个人、营利部门和非营利部门在培训供给中的作用,弥补政府供给缺陷,从而缓解“政府失灵”。

2.提高市场参与度

福利多元主义在其形成路径中吸取古典自由主义和凯恩斯—贝弗里奇的缺陷,通过以混合福利经济取代市场中心或国家中心,形成一种偏重社会过程和多元组合的福利体系。从政策层面来审视,当前的农民工培训供给主体由政府单一供给走向多元化供给,但从市场的参与力度来说,其应有的主体效用尚未完全发挥。根据一项四川省的调查数据,在调查对象中有48.7%参与过政府提供的免费培训,而参与过夜校、电校、函授等培训机构的有偿培训的比例仅占24.6%。[11]此外,和政府的积极投入相比,用工企业的培训积极性较低,调查显示,在农民工技能获得途径中,仅有10%的农民工是通过企业培训获得技能。[12]究其原因,主要有以下几点: (1)农民工群体的工资水平普遍较低,难以承受高昂的培训费用; (2)农民工培训的外部性较强,农民工就业短工化的现象较为普遍,企业进行培训投入具有一定风险; (3)劳动密集型企业对员工的技能要求相对较低,对培训的需求不高。

然而,对于农民工培训供给主体来说,纳入市场运行机制是十分关键的要素,能够有效发挥国家和市场两种手段的长处。社会福利的建构从本质上来说,是用一种社会认可的制度安排方式去满足社会群体成员的需要。[13]民办培训机构、行业企业培训机构和用人单位等营利组织在农民工培训供给主体中的作用,首先从市场主体需求来说,农民工培训能够提高务工者的职业技能,从而为劳动力市场提供合适的储备人才;其次,对于农民工来说,培训效果是其参与培训的首选因素,“只要能学到一技之长,花钱也愿意”,[14]市场特别是企业最了解其所需人才的职业技能要求,因此纳入市场主体可以有效提高农民工培训效益。鉴于市场参与度较低的几项因素,寻求市场和其他主体的供给均衡尤为重要,依靠市场和政府、社区及民间社会各个主体之间的整合协调来提高农民工培训的效益。此外,市场参与度的提高还须依靠市场自身的调节,特别是用人单位,一方面通过产业转型和升级获得企业的长远发展;另一方面通过农民工培训实现企业效益的最大化。

3.发挥第三部门优势

第三部门的成长发育,为从政府走向多元化的农民工培训供给的出路提供了有效的指导作用。第三部门又称非营利组织,即不以营利为目的的社会组织,包括NGO、NPO等。福利多元主义的一大典型特征和创新之处就是强调除政府和市场以外的第三部门来参与社会福利供给,以达成整合社会福利、提高福利供给效率的目标。通过多方合作,特别是政府与非营利部门之间的合作,来发挥非营利部门的优势,满足社会对福利的多样化需求。在美国,政府已经成为非营利部门获得财政支持的一个主要来源。[15]在我国,近年来,已经越来越多的第三部门投入到农民工培训供给当中,并与政府部门合作,实现了制度创新和优势互补。较为典型的是北京的富平学校,该校以家政培训为主,由社会民众出资创办,同时得到安徽省政府和北京市政府的支持和帮助,探索出了一条“民办公助”的农民工培训与就业模式。[16]也有部分非营利组织没有借助政府的力量,独立参与到农民工培训的福利供给中。另一典型案例来自由民间义工自发组织的广东番禺打工族服务部,该组织主要依靠德国某基金会的资助,通过开设打工青年文学培训班、举办开放式法制讲座、开展职业安全与健康教育等活动来为农民工提供培训与咨询服务。[17]

福利多元主义在理论上为非营利组织的福利供给提供了依据,其所强调的政府权力分散化和社会福利民营化,[18]也在西方国家多年以来的改革实践经验中得到证实。市场和政府在提供福利时都有成本过高和失灵现象出现,而非营利组织能够在政府之外提供福利,实现在福利供给上的优势互补。鼓励第三部门参与到农民工培训中,不仅能够有效弥补因“政府失灵”和“市场失灵”造成农民工培训供给的不足和不良,同时能够发挥非营利性、志愿性和专业化等特征优势,节约交易成本,有效提高供给效益。

三、发展趋势:明确各自角色

在由计划经济走向市场经济的体制转型过程中,农民工培训供给主体逐渐走向多元化,这是实现农民工培训有效供给的内在需求。引人思考的是,在多元化格局下,传统的社区和新兴的民间社会应该在培训供给中扮演什么样的角色?一直以来争论不休的政府和市场之间又该如何明确自身的定位?对此,福利多元主义提供了一个值得借鉴的理论模式:通过政府、市场、社区和民间社会的分权与协作来实现多部门之间的平衡。这种平衡是指不同供给主体之间能够明确各自的角色,以发挥各自优势、相互弥补各自不足。福利多元主义的宗旨就是希冀于通过福利多元结构的安排,改变国家单一的福利供给模式,由福利国家向福利社会转型,并寻求各个多元主体之间的平衡,以实现福利效用的最大化。未来农民工培训供给主体的发展趋势就是不断探索有效的平衡路径,其中一个重要的内隐标准就是要分清政府、市场、社区和民间社会四个部门在培训供给中的角色,以实现不同供给主体之间的分权与协作。

福利多元主义在理论上为分析农民工培训供给主体的角色分配提供了理论体系和分析框架,具有深刻的社会意义。各个主体具体角色的分配可以从静态和动态两个层面来分析:[19]首先,从静态上看,农民工培训供给的责任由各个主体共同分担,责任大小的分配取决于各个供给主体的充裕情况。农民工培训的供给,一般包括货币供给、实物供给和服务供给。根据伊瓦斯在关于福利多元主义四个部门特征的分析,政府、市场、社区和民间社会的行动条件原则分别是科层制、竞争、个人责任和志愿性。[20]结合农民工培训各个主体供给功能的侧重点,在当前农民工培训供给主体中,由于家庭特别是农民工个人能力所限,在培训供给中的参与作用较为有限;而政府的供给目的主要是出于维护社会稳定和促进国家经济发展,供给意愿较强,并且主要采取货币供给方式;市场主要通过竞争来实现机制运作和调节资源配置,在实物供给和服务供给方面参与能力较强;民间社会作为非营利组织,以志愿来调节行为,主要表现在提供培训服务。

其次是从动态上看,当农民工培训的一个供给主体出现问题时,需要有另一个或其他多个主体来进行补充或替代,否则会整体培训供给的不足和衰退。因此通过各个供给主体的相互协作来实现优势互补是很有必要的,这需要分析政府、市场、社区和民间社会在各自优势区域所发挥的独特作用,同样需要明确的是各个主体的缺陷以及问题的成因。政府的主要优势就在于能够通过政策法规来主导和平衡供给,以实现社会资源的再分配,但容易忽视少数群体的需要,降低自助动机和自由选择度;[21]市场能够通过需方的自由选择来提高资源利用率,但其供给的有偿性和时间有限等缺陷可能会造成培训供给的不均等化;社区以个人参与为主,供给力量十分有限,但却不容忽视,社区参与培训供给更是一种个人责任和的体现;无偿供给是民间社会参与的主要优势,但同时容易导致专业化缺乏和效率低下。

综上所述,在农民工培训中,通过分析政府、市场、社区和民间社会的责任、功能和优劣势,可以明确政府、市场、社区和民间社会各自的角色:其中政府作为主导供给者能够协调和规范其他主体的供给行为;市场作为另一主要供给者可以有效提高供给水平;社区和农民工个人除了能够享受培训福利,还需要提高自助能力、承担起应负的职责,民间社会作为重要的协作主体可以与政府及其他主体相互配合供给。然而,这仅仅是理论上的分析,农民工是中国特有的词汇,如何将福利多元主义结合中国实际还有待实践的证明。在未来需要解决的课题是,福利多元化理论的中国化,以及多元化的农民工培训供给主体如何在具体实践中实现平衡,达成供给效益最大化。

【参考文献】

[1][3]彭华民.从沉寂到创新:中国社会福利构建[M].北京:中国社会科学出版社,2012:32,39.

[2]尼古拉斯·巴尔.福利经济学前沿问题[M].贺晓波,王艺,译.北京:中国税务出版社,2000:2.

[4]国务院办公厅关于进一步做好农民工培训工作的指导意见[J].中国劳动,2010,(2) :58—60.

[5]牟芷.农民工培训机构现状调查与对策分析[J].农村经济与科技,2013,(3) :153—155.

[6]许纯祯.西方经济学[M].北京:高等教育出版社,1999:183.

[7]张文.阳光工程发展中的矛盾分析及解决对策[J].安徽农学通报,2008,(1) :87—88.

[8]刘芳,张海明,许大德.阳光工程培训存在的问题及对策研究:基于浙江、湖北、河南、宁夏回族自治区四省区的实地调研[J].农业科技管理,2007,(4) :29—33.

[9]赵乐东,李军峰.农村劳动力转移培训“阳光工程”存在的问题及对策[J].郑州航空工业管理学院学报,2010,(3) :116—120.

[10]彭华民.福利三角中的社会排斥:对中国城市新贫穷社群的一个实证研究[M].上海:上海人民出版社,2007:25.

[11]吴丹,颜怀坤,曾盼盼.二代农民工培训状况及制度保障研究:基于四川省4个县14个村的实证调查[J].全国商情(理论研究),2010,(17) :70—72.

[12]韩秋黎,石伟平,王家祥.农民工培训问题调查[J].中国职业技术教育,2007,(3) :15—16.

[13]Taylor,R.Measuring need in the social services[A].Gilbert,N.&Specht,H.Planning for social welfare: Issues,models and tasks[C].New Jersey: Englewood Cliffs,NJ: Prentice Hall,1977:297—310.

[14]刘平青,姜长云.我国农民工培训需求调查与思考[J].上海经济研究,2005,(9) :77—89.

[15]莱斯特·萨拉蒙,谭静.非营利部门的崛起[J].马克思主义与现实,2002,(3) :57—63.

[16]李湘萍.富平模式:农民工培训的制度创新[J].教育发展研究,2005,(12) :81—84.

[17]邓莉雅,王金红.中国NGO生存与发展的制约因素:以广东番禺打工族文书处理服务部为例[J].社会学研究,2004,(2) :89—97.

[18]林闽钢,王章佩.福利多元化视野中的非营利组织研究[J].社会科学研究,2001,(6) :103—107.

[19]万国威.社会福利转型下的福利多元建构:兴文县留守儿童的实证研究[D].天津:南开大学,2013.

(编辑/徐枫)

[20][21]Evers,A.&Olk,T.Wohlfahrts Pluralismus: Vom Wohlfahrts Staat Zur Gesellschaft[M].Opladen: Westdeutscher Verlag,1996:23.

The Diversity of Supplying Subject of Migrant Workers' Training in the Perspective of Welfare Pluralism

ZHANG Hua-li

(Institute of Vocational Education and Adult Education,East China Normal University,Shanghai 200062,China)

【Abstract】Since the reform and opening up in China,the supplying subject of migrant workers has become more and more diversified.Through interpreting the diversified development of the supplying subject in the perspective of welfare pluralism,this paper analyzed the reasons of welfare pluralism,which are to ease government failure,improve market participation,and give full play to the advantages of third sector.Thus this paper pointed out that to clarify the role of each supplying subject in migrant workers,training is the future development trend.

【Key words】migrant workers training; supplying subject; diversification; welfare pluralism

【作者简介】章华丽(1989—),女,安徽安庆人,硕士研究生,研究方向为农民工职业培训。

【收稿日期】2014-07-14

doi:10.3969/j.issn.1001-8794.2015.01.002

【文章编号】1001-8794(2015)01-0005-04

【文献标识码】A

【中图分类号】G725