七日谈: 大师和工作室的故事

刘晨

七日谈: 大师和工作室的故事

刘晨

人类的建筑活动可以一直追溯到文明诞生之初。2400年前,柏拉图曾明确指出,建筑师是“工匠的指挥者”。而职业建筑师工作室的出现,却是18世纪中叶之后的事情。直到19世纪,建筑才成为一种专门职业。几千年中,“建筑师”、“大师”一再被重新定义。在现代建筑教育出现之前,建筑师都是从其它行业“跨界”从事建筑,其工作室大都为一件具体的作品而存在。本文以“七日谈”的形式,试举现代建筑师工作室之先例七种。从古埃及大祭司印何阗到文艺复兴绘画巨匠拉斐尔,七位大师的故事或可引发当今建筑师对自身实践的思考。

大师,工匠,工匠的领袖,工作室,手工业行会Keywords: master, craftsman, ruler of workmen, workshop, guild

“工匠的领袖”

“生客:您可知营造大师凡事并不亲为,而是工匠的领袖?

小苏格拉底:然。

生客:您可知他贡献知识,而非体力?

小苏格拉底:果然。

生客:那么称其在理论科学中占一席之地可谓公允?

小苏格拉底:诚然如此。

生客:但他不应像算术家那样,一旦得出结论便高枕无忧;他必须把工作合理分配给每一个工匠,直到他们完成任务。

小苏格拉底:果然。

—— 柏拉图,《政治家篇》,259E(作者 译)

柏拉图《政治家篇》里这段对话足以让古今中外的建筑师们感兴趣:建筑师(柏拉图称“营造大师/master-builder”)是工匠(workmen)的指挥官;他贡献知识,而非苦力;他讲究理论,有思想、有决断,会合理分配工作,监督工匠完成任务。尽管就事实而言,建筑师不仅动脑,也常常动手,不仅支配,也常被支配,但这丝毫不影响我们从“工匠的领袖/ruler of workmen”这个关键词中获得优越感。

关于建筑师的对话就此打住,柏拉图只是拿建筑师打个比方,来论证对任何知识或技能的运用都有“判断”和“支配”之别。他言简意赅,给读者留下丰富的想象空间。遥想古希腊营造大师运筹帷幄,指点江山,合该拥有像样的工作室。

历史远非想象的那么简单。职业建筑师工作室(或事务所)的出现,其实只是过去两三百年间的事情(图1)。1750年,英国建筑师约翰·凯尔(John Carr)在约克郡成立工作室(现名Brierly Groom),如今算得上全世界最老的持续营业的事务所。直到19世纪,建筑才成为一种专职。美国“联邦风格”(Federal Style)的创始人、国会大厦主设计师查尔斯·布尔芬奇(Charles Bulfinch, 1763-1844)被誉为第一位本土出生的职业建筑师;又经过两代人,开创“理查森式罗马风”(Richardson Romanesque)的建筑师亨利·霍布森·理查森(Henry Hobson Richardson, 1838-1886)才有了自己的工作室(图2、3);以宾夕法尼亚火车站等作品而享誉纽约的麦金米德怀特公司(McKim, Mead & White)可谓现代大型建筑事务所的先驱,它的成立距今不过100余年(图4、5)。

从柏拉图时代到现代资本主义崛起的2000多年中,建筑师是如何从“工匠的领袖”进化为职业事务所经营者的?这个问题其实隐含着建筑师职业从萌芽发展到成熟的全过程。世易时移,“建筑师”、“大师”一再被重新定义,其训练方式、工作内容和社会地位也应运而变。假如来一场跨越时空的大师聚会,故事一千零一夜也讲不完。下文试举现代建筑师工作室之先例7种,成七日谈。历史浩荡无边,但求窥豹一斑。

第一日:印何阗:不懂医术的祭司不是好建筑师

“下埃及国王御前宰相,上埃及国王御前大臣,王室行政长官,世袭贵族,太阳神大祭司,印何阗。”[1]镌刻在古埃及第三朝法老左塞尔雕像基座上的这一长串显赫头衔,唯独没有列出印何阗(Imhotep,约公元前27世纪)的建筑师身份,而他为左塞尔修建的石砌阶梯金字塔(Pyramid of Zoser),至今仍矗立在尼罗河西岸的“亡者之城”萨卡拉(图6)。印何阗博学多才,不但精通医药,能治各种疑难杂症,还熟谙天文历法,亦称得上一流的魔术师和书法家,建筑只是其涉猎的诸多学问之一种。传统认为,印何阗是人类历史上首位留名青史的建筑师。他的出生始终是未解之谜,在古代传说中,他是造物主卜塔之子,死后又被奉为医药之神1)(图7、8)。这故事似乎在告诉人们:不懂医术的祭司不是好建筑师。

在古埃及,修建神庙、法老墓穴或大型市政建筑会带来非凡的社会和经济影响,首席建筑师位列管理机构金字塔的最顶层,可说是一人之下,万人之上。如同法老时代的所有教育一样,建筑师受教育的途径与祭司阶层紧密关联。重要建筑的设计图及相关信息被尊为神谕,誊写在莎草纸和羊皮纸上,作为机密卷宗保存,只有大祭司这样位高权重的人才有特权查阅它们2)[1]5。法老的档案馆就是印何阗的秘密工作室:他在这里如饥似渴地吸纳建筑和建筑之外的一切知识;他与神明交谈,参悟生死,构想出阶梯金字塔这座通往天国的坟墓。阶梯有限,智慧无穷,他在密室里点燃智慧之火,只等后来者添薪。

第二日:代达罗斯的迷宫

有一天,一位聪明绝顶的雅典工匠发现了古埃及的建造秘密,他便是希腊传说中建筑师的始祖代达罗斯(Daedalus)。这个名字的本意即指“能工巧匠”3)。罗马大诗人奥维德在《变形记》里讲道:海神波塞冬送给克里特岛国王米诺斯一头纯白公牛,命其献祭,米诺斯却据为己有,海神大怒,设法使王后帕西淮爱上白牛,生下半人半牛的怪物弥诺陶,为了囚禁凶残的怪物,米诺斯请代达罗斯造一座迷宫[2]。其灵感即源于某埃及国王墓穴中的一张设计图。它曲折往复,无始无终,连代达罗斯自己都难逃逸。怕迷宫之事泄露,米诺斯将代达罗斯父子关进高塔,隔绝水陆,令其插翅难飞。可代达罗斯偏偏把禁地变成了工作室,最后真的用蜂蜡和羽毛造出了大翅膀,振翼飞去(图9、10)。他飞到西西里,在岛上建了太阳神庙,把那对象征自由的翅膀高高挂起,献给阿波罗。

1 1940年代美国华盛顿某建筑师工作室(图片来源:Library of Congress Prints and Photographs Division)

2 建筑师亨利·霍布森·理查森打扮成修士在自己的工作室读书(1888年)(图片来源:Houghton Library at Harvard University, MS Typ 1097 (52), H.H. Richardson additional drawings and papers)

3 理查森早期代表作波士顿三一堂(Trinity Church in Boston,1872)(摄影:Luca Galuzzi)

4 麦金米德怀特公司的3位创始人:Charles Follen McKim,William Rutherford Mead,Stanford White(摄影:Arthur Hewitt,图片来源:https://archive.org/stream/ worldswork12gard#page/8064/mode/2up)

除了建筑,代达罗斯还向埃及人学习了雕塑。据说他的雕像开口能言,抬腿即走。古罗马学者老普里尼在《自然史》中甚至尊他为木匠的始祖,锯、斧、钻、鱼胶、铅垂线的发明莫不归其名下,地位堪比中国的鲁班4)。总之,这位神匠不但精于造型,还能发明各种机灵古怪的装置。他给帕西淮造了一头栩栩如生的空心木奶牛,令白牛一见倾心,由此才生出怪物弥诺陶(图11)。希腊诡辩家菲洛斯特拉托斯在《品艺录》里讲到一幅描绘帕西淮故事的庞贝壁画,画中出现了代达罗斯的工作室:“到处都是雕像,有的才勾出轮廓,有的即将完工,呼之欲出,甚至已迈开步子,马上要走动了。在代达罗斯之前,雕塑艺术从未臻于此境。”5)与那座幽暗塔楼相比,这里才是他真正得心应手的工作室,也只有神乎其技的大师才配拥有,因为他的助手竟然是丘比特!在宙斯雕像注视下,长着翅膀的调皮小爱神们像勤劳的小蜜蜂,使钻子的、量尺寸的、锯木头的,个个憋足了劲儿,最能干的那俩抱着木奶牛的锛子角精雕细琢。再看代达罗斯本人,双目炯炯,面容睿智,俨然是柏拉图所谓的 “工匠的领袖”。

5 麦金米德怀特公司设计的纽约宾夕法尼亚火车站(1910年代)(图片来源:Library of Congress Prints and Photographs Division)

6 印何阗为古埃及第三朝法老左塞尔修建的阶梯金字塔(摄影:Charles J. Sharp)

在古希腊流行的七大建筑师排行榜上,代达罗斯坐第一把交椅6)[3]。榜上还有两名奇葩大师:阿基米德(Archimedes)和狄诺克拉底(Dinokrates)。阿基米德在数学、天文和物理领域成就非凡,但同时也是发明家和工程师,曾为防御锡拉丘兹城设计军械装置。狄诺克拉底为讨得亚历山大大帝欢心,曾计划将希腊圣山阿索斯雕成手托城堡的巨人;大帝否了他的方案,但欣赏他的才干,命他在尼罗河西入海口建城,于是有了棋盘式布局的亚历山大港。这个排行榜颇能说明古希腊人心目中的建筑师形象:足智多谋,神通广大;是否科班出身倒不重要。实际上,古希腊语“architekton”一词仅指从事手工的“木匠大师”,营造工和船木工都叫“architekton”,无本质区别;善动脑筋的设计大师叫“syngraphai”,七大建筑师都如此称呼。这反映出那个时代建筑师职业的多元性,建筑与工程(包括土木、水利、机械)和城市规划之间并非泾渭分明,建筑师的工作远不止设计房子,“跨界”恰是因为无界。维特鲁威将屋宇(aedificatio)、测时(gnomonice)和机械装置(machinatio)都归于“建筑”旗下,很好地总结了这一希腊传统。

多才多艺的希腊建筑师们没有建立单一实践的工作室,但是一种教学性的工作坊却悄悄流行起来。古希腊社会里,建筑师算不上明星,为了提高自己的知名度,他们或著书立说,彰显功绩,或开馆授徒,传递衣钵。工作坊与私人技校合二为一,成为希腊建筑师专业训练的最佳途径,老师不但教手艺,还传授理论7)[1]21。公元前6世纪,萨摩斯岛的赛奥佐罗斯(Theodoros of Samos)在家乡修建赫拉神庙,声名远播,受邀至斯巴达建造雅典娜神庙,功成后即在当地开办了私人建筑工作坊。有这两件代表作,塞奥佐罗斯的工作坊几乎被踏破门槛8)。

8 古埃及墓葬浮雕中的造物主卜塔与印何阗(图片来源:http://wellcomeimages.org/indexplus/image/M0002877.html)

9 被困高塔的代达罗斯造大翅膀准备飞走(临摹自罗马阿尔巴尼庄园壁画)(图片来源:Meyers Konversationslexikon)

10 希腊岛屿某村涂鸦画中展翅飞翔的代达罗斯(摄影:George Tsiagalakis)

第三日:菲迪亚斯的工场

赛奥佐罗斯既是建筑师,也是雕塑家。那时候建筑与雕塑难分彼此。菲迪亚斯(Pheidias,前480-430)不但是古代七大奇迹之一奥林匹亚宙斯神像的作者,也是雅典卫城重建工程的总建筑师(图12)。当然,仅宙斯像一件作品足可令其流芳百世。这尊高达13m的坐像占了神庙内殿一半的空间,“眼看着宙斯就要站起来打开神庙的屋顶了”。众神之神头戴橄榄冠,手持镶金杖,黄金袍子衬着象牙躯干,端坐在乌木、宝石、黄金和象牙装饰的雪松宝座上,凡人“只需一瞥,便忘却一切尘世烦恼”9)[4](图13)。

如此神奇的艺术品是如何造就的呢?公元2世纪的地理学家保萨尼亚斯在《希腊志》里告诉我们,离宙斯神庙不远的朝圣所外面,有一栋叫“菲迪亚斯工场”的建筑10)。宙斯雕像的全部秘密都藏在这里11)。1950年代,德国考古学家挖出了菲迪亚斯工场的遗迹(图14)。长方形工场由贝壳石灰石建成,尺寸与宙斯神庙内殿相当,以便菲迪亚斯更好地判断雕像与其建筑环境的关系。遗迹中有大量陶制瓦檐饰、棕叶饰和山墙顶饰等,可见当年的建筑考究但不奢华。考古发掘包括象牙、玻璃和宝石残片,各种工具,还有成批的陶制模具,结合其他证据可推断出,雕像是以木结构为核心,黄金和象牙等贵重材料为外壳,分局部打造而成12)。可以想像,把这些局部从工场运到神庙再组装起来,其工作量和复杂程度不亚于今天的大型装置艺术。发掘物中最有意思的是一只黑陶酒坛,底部赫然刻着“我是菲迪亚斯”,看来大师真的醉了,与他的工场已融为一体。

“菲迪亚斯工场”,听着很像今天的大师工作室,但菲迪亚斯工场的存在,只为成就一件旷世杰作。

第四日:安提莫斯:罗马帝国外省建筑师

古罗马在称霸地中海的几个世纪里经历了浩浩荡荡的城镇化过程,建筑和城市如雨后春笋般涌现,留存到今天的只是冰山一角。帝国繁荣时,建筑业极受重视,从设计、施工监理,到水利工程、地形勘测和城市规划,建筑师无所不能。西塞罗将之与医学和教育相提并论,出身寒微的维特鲁威更是以此为荣,称之为“如此这般伟大的职业”,其中不乏自我标榜13)[5]。

建设庞大的帝国,本土建筑师显然已不够用,需要广征天下贤才。为罗马帝国兢兢业业的很多建筑师都是希腊族裔。小普里尼出使帝国东部行省时曾致函哈德良皇帝,请其从首都派一名建筑师来做工程评估,皇帝回信说:“你那儿可不缺建筑师,附近省份人才济济,要是认为从罗马派人来比从希腊请人还快,那不是本末倒置吗”14)。自公元前1世纪末起,帝国政策日益倾向于消弭古代希腊、罗马之间的差异15)。就建筑而言,奥古斯都之后罗马治下各城市的大浴场、竞技场等公共建筑在风格、结构和功能上几乎同质。正是文化融合的氛围为外省建筑师大展奇才创造了条件。

古罗马最富创造力的建筑师里,大马士革的阿波罗多洛斯(Apollodorus of Damascus)和特拉勒斯的安提莫斯(Anthemius of Tralles)皆是希腊裔16)[6-7]。前者是图拉真皇帝的首席建筑师和工程师,曾在多瑙河上建图拉真大桥,为其征服达西亚王国立下汗马功劳;罗马的图拉真广场(Trajan's Forum)、浴场(Baths of Trajan)和纪功柱(Trajan's Column)都是他的杰作。安提莫斯的数学造诣与其建筑成就难分伯仲,煌煌罗马建筑史里,他是最后出场的一位大师。

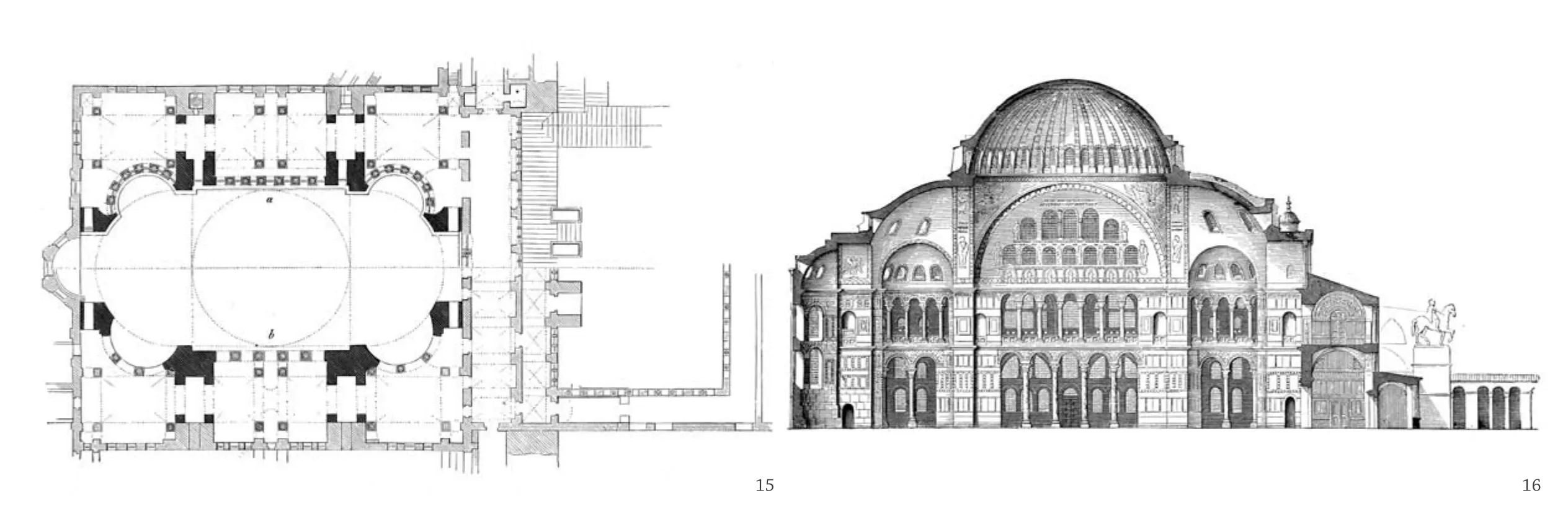

安提莫斯与米立都的伊西多尔(Isidore of Miletus)共同完成了君士坦丁堡圣索菲亚大教堂(Hagia Sophia)的重建项目(图15、16)。前者学冠古今,后者才智过人,这对超强组合被当时的历史学家看作上帝给查士丁尼一世皇帝的尊荣17)。两位大师的合作在今天看来颇有典型意味:安提莫斯主要负责做设计,风格大胆、异想天开,伊西多尔更熟悉建造技术,踏实稳健。前者设计的中央大穹顶于558年坍塌后,后者的侄子小伊西多尔花费不少气力重建了一个更高、更牢固的穹顶。除了设计,安提莫斯最重要的任务是施工管理。后维特鲁威时代建筑师这方面的工作细节已无文献可考,但相关行业却有记录。公元1世纪,罗马著名议员、工程师弗朗提努斯(Sextus Julius Frontinus)曾在《水渠》(De aquaeductu)一书中详细描述当时的水利工程署:他本人任总监,麾下有至少20种职位,包括总监助理、建筑师、工程师、勘测员、水管工、铺路工和各种名堂的秘书,就连切削和粉碎陶土的水泥工也有一席之地18)[8]。这种工程管理模式在古罗马时代非常典型。据记载,有1万名工匠参加了圣索菲亚大教堂工程,每100人为一班,选一名经验丰富的领班,施行军事化管理,教堂左右两侧各有50名领班指挥各自团队,你追我赶,工程飞速进展19)。

11 公元1世纪的庞贝壁画:代达罗斯为帕西淮造木奶牛(图片来源:M.R. Panetta ed., Pompeii: Geschichte, Kunst und Leben in der versunkenen Stadt. Belser, Stuttgart 2005)

12 菲迪亚斯在工作现场向朋友们展示帕提农神庙的浮雕饰带(19世纪油画,现藏于Birmingham Museum and Art Gallery)

13 古代世界七大奇迹之一宙斯巨像(19世纪想象复原图)

14 奥林匹亚宙斯神庙附近的菲迪亚斯工场遗迹(图片来源:Wikimedia Commons)

这便是另世人刮目相看的“罗马秩序”。罗马帝国的建筑师没有工作室,他们之所以能承担伟大的工程,靠的就是这种秩序。

第五日:中世纪:大师都是工匠出身,包括基督

罗马帝国灭亡后,天下三分,东有拜占庭,西有罗马残余诸侯,中东与北非崛起了强大的伊斯兰国家。地中海成为各方霸主之间的联系纽带,人口流动带来文化杂交,建筑上演着流动的盛宴。拜占庭工匠把马赛克艺术带到南欧,十字军东征将基督教建筑师送到穆斯林手中,耶路撒冷圆顶清真寺则启发了圣殿骑士建造基督教堂20)。

如同欧洲基督教建筑师一样,大多数穆斯林建筑师皆出身手工行业,经验丰富的都叫“大师”。然而这是一份高危职业,大师一旦出杰作,轻则剁手,重则砍头,如此方可确保杰作空前绝后[1]。相比之下,拜占庭大师的命运好得多。罗马帝国晚期的数学家帕普斯提出,理想的建筑教育应兼容理论与实践,前者包括几何、算术、天文、物理,后者包括木工、金工、绘画、营造。他把这些科目总称为“机械学”(the science of mechanics),学成者称“机械师”(mechanicus)。这一叫法取代了古典意义上的“architectus”,成为古代晚期罗马和拜占庭建筑师的常见称呼。“architectus”一词则指没受过理论教育的营造师。机械学研究运动之理,旨在格物致知。“机械师”听上去带着轻蔑,实则暗示着高学历和高地位,经常是建筑项目的智囊库,还担任政府要职,享受荣誉称号。米立都的伊西多尔即被颂为“最高贵最杰出的机械师”[9]。

帝国衰落后,城市萎缩,新掌权的教会成为建筑资助方。昔日的大型砖石工场被小规模作业的乡村经济替代,混凝土技术也让位给较低级的营造方式,建筑师不但数量锐减,形象亦由维特鲁威理想中的人文主义设计师变为手工作坊出身的营造师。意大利北方伦巴第地区的石工技术尤其发达,石匠大师供不应求。7世纪中叶,这一带就出现了石匠行会。

15.16 安提莫斯与伊西多尔合作修建的君士坦丁堡圣索菲亚大教堂(20世纪初复原图)

17.18 法国兰斯大教堂地面上的迷宫图案复原图(图片来源:Wikimedia Commons)

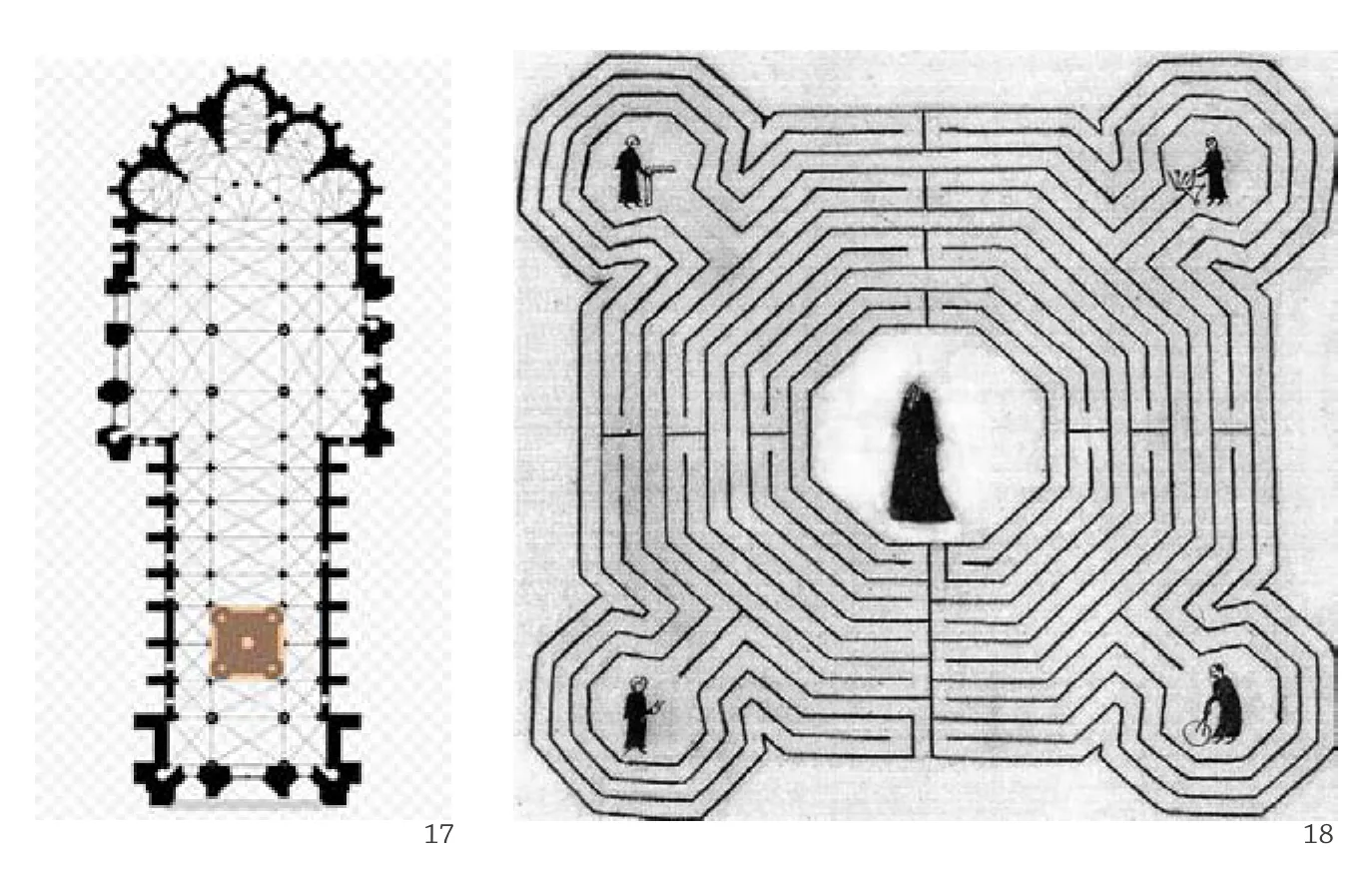

可以说,整个西方中世纪的建筑实践都与行会息息相关。这是一份罗马遗产,源头在古罗马的法人联合会(collegium)或手工业行会,起初是自愿联合,但古代晚期受国家控制,规定会员为世袭。君士坦丁大帝曾颁布一项法令,包括建筑师在内的30余类手工匠人被免除全部义务,以便有闲暇“锤炼技艺并传诸子孙”。建筑业的家族继承一直延续到学徒制盛行的13世纪。学徒13岁起进入大师工作室,苦学7年,之后做3年“满师学徒工”(journeyman),如出笼之鸟,开始云游四方,积累经验,最后展示自己的作品,获得认可即成为大师。此时若有足够家底便可自己开工作室,不然就得攀附权贵。无论哪种途径,他们的命运都与哥特大教堂连在一起,死后厚葬在自己设计的教堂里,名字镌刻在墙上,如同画家给自己的作品签名,手持模型的雕像亦随处可见。在圣丹尼圣殿(Basilica of St. Denis)的墓石上,建筑师被尊为“石匠专家”(doctor lathomorum),与柏拉图所谓“工匠的领袖”遥相呼应[10]。公共认可激发了建筑师的自豪感,而他们没有忘记自己是代达罗斯的后人:兰斯大教堂(Rheims Cathedral)的迷宫图案里,4位建筑师齐向祖师爷致敬(图17-19)。

大教堂不但带来了全新的建筑形式,还开启了新的营造传统。建筑师是设计者,也是营造团队的一员,其工作室就在施工现场,通常是紧邻大教堂的一栋有花格窗的房子。大师在这里准备设计图稿,包括给甲方的表现图、自己用的草图和给石匠的施工图。最精微复杂的是索引图,从中可导出所有结构和装饰细部之间的关联,只有受过地方行会训练的工匠才看得懂。足尺寸的建筑细部直接刻在石构件上,或在薄橡木片上刻出轮廓,做成模板。准备模板是建筑师的主要任务,制成后从工作室送到石匠手中,还是个相当正式的仪式[11]。

这一设计过程基本上遵循地方石匠行会传统。行会保留着一整套专门知识,结晶是一本内容丰富的手绘图样书。13世纪法国石匠大师维拉尔(Villard de Honnecourt)就有一册,里面有兰斯大教堂平面,拉昂大教堂平、立面,玫瑰窗图案,夹杂着大量人体和动物素描,还有各种建筑起重装置的示意图(图20-22)。维拉尔在第二幅图版的批注里告诉未来的哥特建筑大师:“此书将为你提供掌握伟大石工和木工技艺的好建议;而在素描技艺中你将发现几何学的基本元素。”[12]行会有严格的“知识产权法”,一切知识和技能不得外传,这类图样书是师傅带徒弟的密籍,也是大师工作室的宝典。

建筑师完成图稿后,经工程委员会批准,接下来就要组建施工团队。各工种的大师是建筑师的合伙人,有各自的作坊、学徒和助手。哥特教堂的雕塑与建筑浑然一体,建筑师和雕刻家皆出身石匠,不但了解石头的秉性,还要掌握劈、凿、切、雕的全套技能,应用几何知识也必不可少。天赋和勤奋造就了技艺娴熟的大师,他现在完全有资格监管并参与大教堂建造的全过程。在意大利文艺复兴之前,建筑设计与实际营造过程从未真正分离过。

西方中世纪的建筑师出身卑微,却不自艾,成为大师后亦不自矜。早在地方行会学习时,他们便被告知:营造业有光荣传统,基督乃木匠之子,使徒多马会用石头盖房子。经院哲学里,上帝是技艺精湛的建筑师,他把宇宙做成自己的宫殿,以音乐之韵律使万物和谐。

果然如此,建筑师上帝的工作室非人类可想象。

20-22 13世纪法国石匠大师维拉尔的图样书(图片来源:Bibliothèque Nationale, Paris)

第六日:圣彼得工场

大师辈出的文艺复兴,在建筑职业史上可谓三无时期:无正规建筑学校,无建筑师行会,无常规建筑事务所。

文艺复兴造就了艺术家和学者建筑师,在瓦萨里的《艺苑名人传》里,他们大都有两种以上的身份:雕塑家和建筑师布鲁内莱斯基,画家、雕塑家和建筑师米开朗基罗……只有7位除“建筑师”外别无称号,阿尔伯蒂、伯拉孟特和小安东尼奥都在此列。瓦萨里特别推崇阿尔伯蒂的人文学养,却对伯拉蒙特的画家经历略去不提。

中世纪的石匠作坊是融会多种技能的合作社,工匠大师既熟悉传统的形式语言,又了解它的结构潜力和局限。早期文艺复兴继承了合作社组织,思想上却跨越千年,从古代遗迹中总结出一套新形式。设计者熟谙古典比例,对营造实践则知之甚少,结构问题只能留给工匠解决,于是组织内部开始分工。阿尔伯蒂来得正好,雕塑、绘画、建筑论著三部曲的诞生,意味着建筑师终于可以摆脱工匠身份,与学者和艺术家比肩。小安东尼奥出身营造世家,在米开朗基罗眼里却既没文化更没艺术品位。对文艺复兴大师来说,品位比技术重要得多。思想和技术的分裂,最终在伯拉蒙特事业高峰期戏剧性爆发:梵蒂冈长廊基础不牢,圣彼得教堂柱子太细,观景楼走廊坍塌,差点砸死教皇[13]。干了近30年建筑,技术始终是伯拉孟特的软肋,他死后,小安东尼奥终日忙于修补他的漏洞。这毋宁说是阿尔伯蒂现象的副作用。

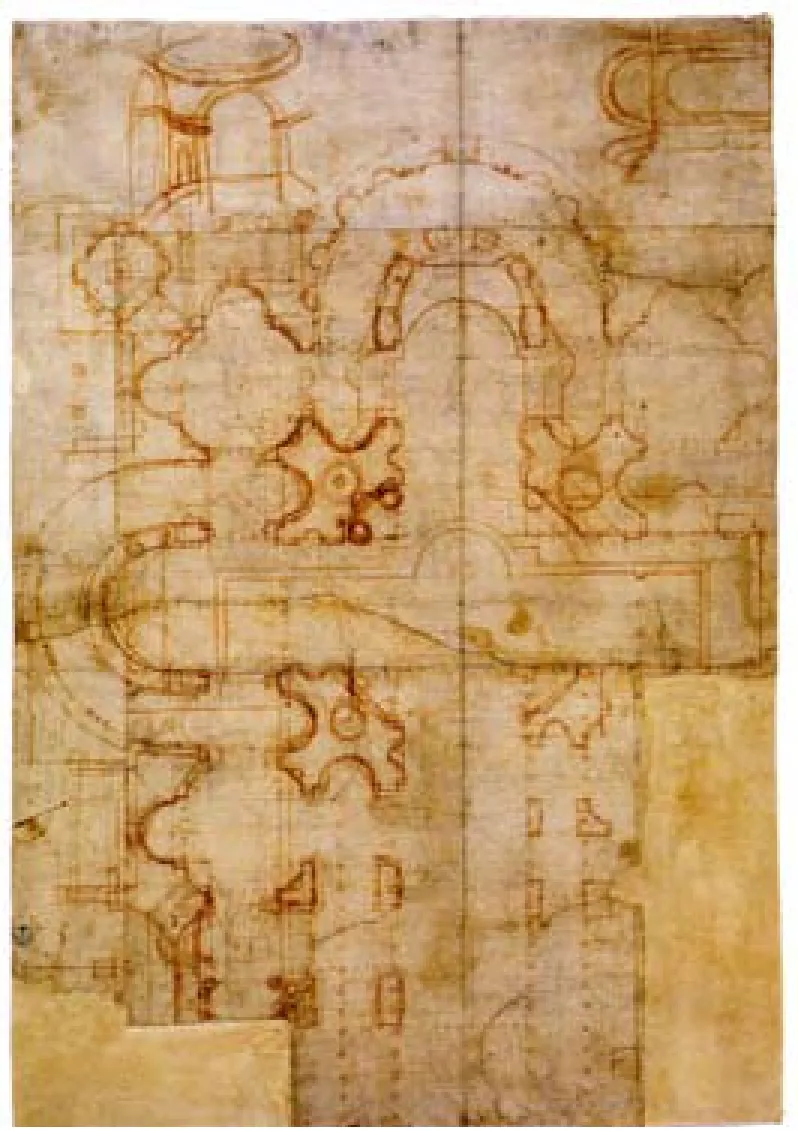

但伯拉孟特主持的圣彼得大教堂工场(fabrrica di St. Petro)却有非凡的吸引力(图23、24)。这是意大利文艺复兴乃至巴洛克时期最浩大的工程。几个世纪里,来自亚平宁各个角落的艺术家和工匠聚集在圣彼得工场,充分施展才华。它还是建筑师的实践基地,伯拉蒙特在这里带出了最好的徒弟拉斐尔,后者又培养了小安东尼奥和朱利奥·罗马诺,徒子徒孙和助手们又把罗马文艺复兴盛期的宏大风格带到意大利北方。就连目下无尘的米开朗琪罗也忍不住偷偷跑来学艺。

圣彼得工场是一个庞大的团队,规模不亚于任何现代大型建筑事务所。总建筑师的精力主要花在设计和监管上,其它任务由团队执行。随着施工展开,等级体系越来越复杂。以1520-1530年代为例:工场由总建筑师小安东尼奥及其合伙人佩鲁齐(Peruzzi)主持,下面是执行总监(curatore),紧随其后的是财务总监(computista)和会计长(mensuratori);财务署的工程拨款由两名司库(depositari)分配,他们还有专门秘书;施工现场有5-10名项目经理(soprastante),相当于建筑事务所的初级合伙人;再往下是项目工程师(sotto-soprastante),最后是各工种的领班(capomaestri)[13]。整个系统中文艺复兴建筑师扮演的角色与现代建筑师类似。但这种组织有序的工场很罕见,通常情况下,上述工作都要建筑师亲力亲为。

正如菲迪亚斯工场的存在全是为了一尊宙斯像,圣彼得工场的存在也都是因为大教堂。建筑师其实没有常规事务所。更接近现代事务所的是文艺复兴画家的工作室,大师的艺术风格是工作室的灵魂。而圣彼得工场呈现的完全是另一种景象:文艺复兴时期这里的每一对合伙人,无论在脾气秉性还是设计风格上都大相径庭。世人印象中,艺术家属于放荡不羁的波希米亚群落,躲进小楼成一统,而建筑师则在商业区经营事务所,但文艺复兴盛期两者的角色恰好反过来。就训练和组织而言,“三无”建筑师们无法与同时代的艺术家相比,但就建筑师职业的自主性来说,这反而意味着从中世纪作坊体系的束缚下获得解放的关键一步。在这一阶段,建筑师的创作自由和社会地位比职业规范的确立更重要。

第七日:拉斐尔很忙

拉斐尔生活在一个顽强的个人主义时代。这个时代带着前世的烙印,却信誓旦旦要抹掉它。

15世纪的画家都有自己的工作室,大师带学徒和助手一起干活,所有的努力都是为了最终成果,中世纪手工作坊的传统仍在延续。可是那个来自芬奇小镇的列奥纳多对结果全无兴趣,他更喜欢在过程中享受推敲的乐趣,他耗时4年准备《最后的晚餐》,留下数百张图稿。他那强大的磁场吸引着越来越多的画家把精力倾注到草图阶段。米开朗琪罗毫不示弱,西斯廷天顶画的图稿无论数量还是内容都令人望而生畏。后起之秀拉斐尔感到了压力,奋起直追。图稿的准备通常有两个阶段:创造构思、推敲定稿(cartoon),好比建筑方案的一草、二草。拉斐尔精益求精,在定稿之后又加了一个模型(modello)阶段,相当于三草。起初,这一尝试收效甚佳,他为梵蒂冈宫殿创作的第一组壁画(Stanza della Segnatura)几乎无可挑剔。但成功带来了更大的压力,任务愈多,画作规模愈大,他愈感力不从心。列奥纳多素有拖延症,米开朗琪罗我行我素,这两个人坚持不用助手,独立完成作品。拉斐尔何尝不想,但在创作第二组梵蒂冈壁画(Stanza d'Eliodoro)时,一个人无论如何忙不过来了,于是成立工作室[14]。

这时拉斐尔面临一个很头疼的问题:怎样才能保证工作室团队合作(teamwork)的质量和风格统一呢?他左右权衡,从二草、三草到最后完工,尝试不同程度的放权。徒弟和助手们才艺参差,分工也不同,聪明的有幸与拉斐尔并肩作画,笨拙的只好临摹图稿。事实证明,拉斐尔是个实用主义者,却不是很有系统性。第二组梵蒂冈壁画的4幅壁画恰好呈现出其工作室成立初期的状态:第一幅(Fire in the Borgo)几乎全部出自拉斐尔之手,完成得最好;第二幅(Battle of Ostia)一分为二,左半截仍是大师手笔,右半截已经良莠不齐;第三幅(Coronation of Charlemagne)放权更多,开始失控;第四幅(Oath of Leo)大撒把,惨不忍睹。

那以后拉斐尔总结经验,始终坚持一个原则:助手可以参与作品准备的不同阶段,但原创构思必须是他自己的。1517年,拉斐尔买下伯拉蒙特设计的卡普里尼宫(Palazzo Caprini),从此有了固定的工作室。他很忙,外省大使来访都见不着。除了掌管自己的工作室,他还接替伯拉孟特成为圣彼得工场总建筑师,在生命的最后几年,差不多完全从绘画转向建筑。他从老师那里继承了一套行之有效的放权制度,用来管理自己的工作室。在为教皇利奥十世设计的玛达玛庄园(Villa Madama)中,他以极富个性的手法诠释了文艺复兴盛期的世俗生活理想。构思完成后,他放心地把图稿的绘制工作交给了小安东尼奥。若非英年早逝,拉斐尔原本可以目睹庄园从建造到装修的全过程(图25)。

“他贡献知识,而非体力。”

故事讲到这儿似乎告一段落,但关于大师、工作室和作品的话题仍在继续。历史的触角从来不只在一个方向上延伸,史实串起的仅是离散的筋脉,有了想象,才会血肉丰满。如果米开朗基罗活在今天,他大概不会再做雕塑,拉斐尔也一样会放弃绘画,他们将以各自的姿态完成建筑师的华丽转身。他们缺的不是才华和远见,而仅仅是一纸文凭和一个商业执照。在列奥纳多的眼里,今日建筑师的跨界实践也不过是建筑生态的返祖现象。日光之下,并无新事。建筑与艺术和技术始终在唱一出合久必分、分久必合的戏,而代达罗斯会重新插上双翼,飞越漫长的中世纪,告诉每一个大师,你们的身体里永远流淌着工匠的血液。

然而,今天的大师们不必再把自己的作品献给至高无上的宗教或世俗权威,如果他愿意,他完全可以构建自我权威,这是现代建筑师工作室与前现代的最大不同。我们即便不是生活在一个对建筑空前包容的时代,也会切身感受到这个时代的大师情结。大师们把想法付诸实践的执行力,就连被法国国王敬若上宾的列奥纳多都望尘莫及。但与此同时,今天的大师面临着史无前例的挑战:在宗教权威已荡然无存、世俗权威有待重新定义的多元时代,他们必须建立并秉持一种新的信仰,怀着另一种谦卑,将自己的作品置于更广阔的评判空间。现代之前,工作室基本上为一件具体的作品而存在,是一次性的;今天,工作室终于有了持久的生命力,大师就是它的灵魂。唯其如此,风格或形式背后的设计哲学(design philosophy)才更重要。大师的工作室,作品与思想本应水乳交融。“他贡献知识,而非体力”,柏拉图没有说错。

23 伯拉蒙特1505年为圣彼得大教堂绘制的平面草图(图片来源:Uffizi Gallery, Florence)

24 1506年梵蒂冈为伯拉孟特主持设计的圣彼得教堂发行的奠基纪念币(图片来源:Vatican Museums)

25 拉斐尔为教皇利奥十世设计的玛达玛庄园(图片来源:Wikimedia Commons)

注释:

1) 古埃及神话里,掌管建筑的是一位身披豹皮、头戴七角星冠的女神塞莎特(Seshat),她也是智慧女神和文书档案的守护神;她的神位有时被鹮首人身的托特(Thoth)取代,有时又与卜塔(Ptah)互换,前者是科学之神,后者是孟菲斯人信仰的造物主,也是工匠、建筑师和艺术家的守护神。从理论到实践,3位神明将整个建筑疆域揽于翼下。

2) 古埃及第十八朝女王哈特谢普苏特(Hatshepsut)的御用建筑师塞内穆特(Senenmut)曾这么夸耀自己的特权:"I had access to all the writings of the prophets; there was nothing which I did not know of that which had happened since the beginning." 参见文献[1]:5。

3)荷马在《伊利亚特》里最先提到代达罗斯(Homer, Iliad, XVIII 590):他为明眸善舞的克里特岛公主阿里阿德涅(Ariadne)做了一个大舞台,布局精巧,不亚于米诺斯的迷宫。在公主的帮助下,大英雄忒修斯(theseus)勇闯迷宫,手刃怪物。

4) Pliny the Elder, Natural History, 7.198。

5) "…this is the workshops of Daedalus; and about it are statues, some with forms blocked out, others in a quite complete state in that they are already stepping forward and give promise of walking about. Before the time of Daedalus, you know, the art of making statues had not yet conceived such a thing. Daedalus himself is of the Attic type in that his face suggests great wisdom and that the look of the eye is so intelligent…He sits before the framework of the cow and he uses Cupids as his assistants in the device so as to connect with it something of Aphrodite. Of the Cupids, my boy, those are visible who turn the drill, and those by Zeus that smooth with the adze portions of the cow which are not yet accurately finished, and those that measure off the symmetrical proportions on which craftsmanship depends. But the Cupids that work with the saw surpass all conception and all skill in drawing and color…" Philostratus of Lemnos, Imagines, 1.16。

6) 代达罗斯后面的6位建筑师经考证皆有其人:位列第二的菲隆(Philon)设计了雅典的水军军械库,并为厄琉息斯的泰勒斯台里昂神庙(Telesterion at Eleusis)修建了门廊;第三名Chersiphron和第五名Iktinos以建造神庙为主业;第四名Menekrates事迹不详。参见文献[3]: 25-58。

7) 关于希腊建筑师的教育情况我们所知不多。总的来说,建筑属于上层职业,往往以家族为核心。想成为建筑师的年轻人从木工、金工或雕塑等技艺开始,转向建筑之后仍可继续其专长。参见文献[1]。

8) 萨摩斯岛的赫拉神庙(Heraion of Samos)前后经历多次修建,第一座神庙建于公元前8世纪,规模较小,公元前570-550年间,塞奥佐罗斯与另一位建筑师合作修建了一座更大的神庙,10年后毁于地震,之后再经重建,规模愈大,但从未完工。今天神庙废墟上只有一根石柱矗立。1992年,赫拉神庙遗址与近旁的毕达哥利翁古城(Pythagoreion)同被联合国教科文组织列为世界遗产。

9) 语出1世纪希腊演说家Dio Chrysostom, Orations, 12.51。黄金和象牙打造的雕像有个专门术语,叫"chryselephantine sculpture"。在擅长这类雕像的艺术家里,菲迪亚斯无可匹敌,如罗马雄辩家昆提利安所说: "Pheidias is regarded as more gifted in his representation of gods than of men, and indeed for chryselephantine statues he is without a peer, as he would in truth be, even if he had produced nothing in this material beyond his Minerva at Athens and his Jupiter at Olympia in Elis, whose beauty is such that it is said to have added something even to the awe with which the god was already regarded: so perfectly did the majesty of the work give the impression of godhead." Quintilian, Institutio Oratoria, XII.10.9。宙斯神像毁于5世纪,没有任何大理石或青铜的复制品幸存,原初样貌仅可从附近伊利斯城和罗马铜币上仿佛一二。参见文献[4]。

10) "Outside the Altis there is a building called the workshop of Pheidias, where he wrought the image ofZeus piece by piece. In the building is an altar to all the gods in common." Pausanias, Description of Greece, V.15.1。Altis是宙斯神庙附近的朝圣所。

11) 公元2世纪著名讽刺作家琉善在寓言小说《公鸡》里借公鸡之口道出了这些秘密,并借题发挥: "I was like those colossal statues, the work of Pheidias, Myron or Praxiteles: they too look extremely well from outside: 'tis Poseidon with his trident, Zeus with his thunderbolt, all ivory and gold: but take a peep inside, and what have we? One tangle of bars, bolts, nails, planks wedges, with pitch and mortar and everything that is unsightly; not to mention a possible colony of rats or mice. There you have royalty." Lucian of Samosata, The Cock。小说中的公鸡称自己是毕达哥拉斯转世,他把一个穷铜匠从荣华富贵的大梦中唤醒,赋予他隐形的能力,带他深入豪门,一窥光鲜外表下不为人知的秘密,铜匠终于明白,清贫的生活原来挺好。

12) 宙斯神像的年代被确定为公元前435年前后。大部分陶制建筑装饰构件和雕像的陶铸模具现保存在奥林匹亚考古博物馆。

13) 参见文献[5]。但在相当程度上,罗马建筑是“后维特鲁威”的。此人基本上是个保守派,对奥古斯都年代之前的建筑创新不置一词,更无法想象其后100多年出现的全新建筑形式。

14) Pliny the Younger, Letters, 10.40.3。

15) 维特鲁威著作里充斥着希腊人名,几乎是言必称希腊,对本土建筑师倒惜墨如金,等于在夸大种族差异。

16) 维特鲁威之后,为尼禄皇帝(Nero)修建金宫的赛维鲁(Severus)和为图密善皇帝(Domitian)修建帕拉丁皇宫的拉毕里乌斯(Rabirius)是代表罗马建筑帝国风格典范的大师,但现存文献中鲜见其具体工作方式的描述。在外省工作的建筑师的情况,我们所知极少,阿波罗多洛斯差不多是维特鲁威与布鲁内莱斯基之间最著名的建筑师了。详见文献[6]: 84-95。安提莫斯出身显赫,父亲是当时最有名的医学家,4个兄弟中两个继承了父亲衣钵,其他两个分别是律师和语法学家。安提莫斯曾在当时的文化中心亚历山大港受教育。他最重要的数学成就是一本关于圆锥曲线的著作,在中世纪的阿拉伯和西方数学家中广为流传。详见文献[7]。

17) "The Emperor, disregarding all questions of expense, eagerly pressed on to begin the work of construction, and began to gather all the artisans from the whole world. And Anthemius of Tralles, the most learned man in the skilled craft which is known as the art of building, not only of all his contemporaries, but also when compared with those who had lived long before him, ministered to the Emperor's enthusiasm, duly regulating the tasks of the various artisans, and preparing in advance designs of the future construction. Associated with him was another master-builder, Isidorus by name, born in Miletus, a man who was intelligent and worthy to assist the Emperor, Justinian. Indeed this also was an indication of the honor in which God held the Emperor, that He had already provided the men who would be most serviceable to him in the tasks which were waiting to be carried out. And one might with good reason marvel at the discernment of the Emperor himself, in that out of the whole world he was able to select the men who were most suitable for the most important of his enterprises." Procopius of Caesarea, Buildings of Justinian, 1.1.23-26。

18) 弗朗提努斯出身贵族,曾担任执政官、军事将领和不列颠行省长官,后参与罗马市政改造工程,有战术和工程勘测方面的论著传世,对罗马帝国的运转起到了弥足轻重的作用。他是维特鲁威所倡导的通才教育的践行者,亦曾在《水渠》一书中提到“建筑师”维特鲁威在水利工程领域的成就。参见文献[8]。

19) "…fifty master craftsmen with their people were building the right-hand side, and the other fifty were likewise building the left-hand side, so that the work would proceed quickly, in competition and haste." Narratio de S. Sophia, 7。

20) 伊斯兰文明黄金时代,建筑思想的跨文化传播也结出硕果:1120年,欧几里德《几何原本》的第一个拉丁文版本由早期流传的阿拉伯文版译出。无论潮流动向,伊斯兰与西方中世纪建筑里都潜藏着几何学奥妙。直到14世纪晚期,突尼斯的穆斯林学者伊本·赫勒敦(Ibn Khaldun)仍提到几何对建筑师的重要意义,亦有杰出穆斯林数学家和占星家从事建筑实践之例。

[1] The Architect: Chapters in the History of the Profession, edited by Spiro Kostof, University of Chicago Press, 2000.

[2] Penelope Reed Doob, The Idea of the Labyrinth: From Classical Antiquity through the Middle Ages, Cornell University Press, 1992.

[3] J.J. Coulton, Ancient Greek Architects at Work, Cornell University Press, 1977.

[4] Gisela M. A. Richter, "The Pheidian Zeus at Olympia", Hesperia 35.2 (April-June 1966): 166-170.

[5] F.E. Brown, "Vitruvius and the Liberal Art of Architecture", Bucknell Review 11 (1963): 99-107.

[6] J.B. Ward-Perkins, Roman Imperial Architecture, Yale University Press, 1970.

[7] G. Downey, "Byzantine Architects, Their Training and Methods", Byzantion 18 (1946/48): 99-118.

[8] K.D. Matthews, "Roman Aqueducts: Technical Aspects of their Construction", Expedition 13 (1970): 2-16.

[9] H. Meeks, "The Architect and His Profession in Byzantium", Royal Institute of British Architects, Journal 59 (1952): 216-220.

[10] Nicholas Pevsner, "The Term 'Architect' in the Middle Ages", Speculum 17 (1942): 549-562.

[11] F. Bucher, "Design in Gothic Architecture: A Preliminary Assessment", Journal of the Society of architectural Historians 27 (1968): 49-71.

[12] R. Branner, "Villard de Honnecourt, Reims, and the Origin of Gothic Architectural Drawing", Gazette des Beaux-Arts, series 6, vol. 61 (1963): 129-146.

[13] James A. Ackerman, "Architectural Practice in the Italian Renaissance", Journal of the Society of Architectural Historians 13 (1954): 3-11.

[14] John Shearman, "The Organization of Raphael's Workshop", Art Institute of Chicago Museum Studies, Vol.10 (1983): 40-57.

Heptameron: Stories of Architects and their Workshops from Imhotep to Raphael

LIU Chen

Building activities can be traced all the way back to the beginnings of human civilization. Architects, or master builders, have existed since early recorded history. As Plato points out, the master-builder is "the ruler of workmen". Yet not until after mid-eighteenth century did architectural firms in the modern sense come into being, and it was only in the nineteenth century that architecture began to be practiced as a full-time profession. Over the course of millennia, concepts like "architect" and "master" had been constantly redefined. Before modern architectural education appeared, architects normally came to practice architecture from other fields, and the existence of their workshops often depended upon one major project. Adopting the literary form of the Heptameron, this paper chronicles seven stories from Imhotep to Raphael, presenting their workshops as precedents for modern architectural practice.

清华大学建筑学院

2015-03-09