碳酸盐岩地层井壁稳定性研究

蒲军宏,张 成,马金凯,王 军,雷 刚

(1.中石油西南油气田分公司川东北气矿工监部,四川达州635000;2.中石油川庆钻探有限公司川东钻探公司,重庆401120)

碳酸盐岩地层井壁稳定性研究

蒲军宏*1,张 成2,马金凯2,王 军2,雷 刚2

(1.中石油西南油气田分公司川东北气矿工监部,四川达州635000;2.中石油川庆钻探有限公司川东钻探公司,重庆401120)

四川盆地地层岩性以碳酸盐岩为主,夹有泥质薄层和石膏层,井漏、井喷、卡钻等钻井事故频发,严重影响了油气资源的正常开采和开发。碳酸盐岩与传统的泥页岩地层的井壁稳定性情况有所区别,针对这些问题,开展了重点井J1井和J2井工区复杂岩性地层的钻井工程及地质特征研究,通过对岩石力学参数、钻井复杂情况、水利参数等进行研究及对比,找出了事故发生的原因,并针对该地区及重点井段提出了相应的处理措施,为工程方案设计提供科学依据,进而为同区块以后优质、安全、高效和低成本钻井创造先决条件。

碳酸盐岩;井壁稳定;岩石力学参数;水利参数

1 概述

通常井壁稳定问题的研究较多地注重于砂泥岩地层,然而在碳酸盐岩地层中,井壁稳定也普遍存在。由于在碳酸盐岩地层中其泥质含量相对较少,因此在研究该类地层时,可以不考虑泥页岩水化的问题,应该主要考虑其力学因素[1-2]。就目前研究现状而言,国内外有许多专家学者致力于这方面的研究,但是井壁稳定仍然是钻井工程的难题之一。国外许多研究者通过研究井下地应力来对井壁稳定性进行评价[3-7]。国内石油大学陈勉等人[8-11],开展了地层压力预测、井眼周围应力场、井壁岩石的坍塌破裂压力预测模式、岩石力学参数测井计算模型等方面的研究工作,取得了较大的成果。然而,对于碳酸盐岩地层而言,目前国内外的研究尚未形成规范化,其主要存在的难度在于碳酸盐岩地层的3个地层压力的准确预测难度较大。因此本文通过对南帕斯区块的复杂层段进行井壁稳定性研究,并对2口井进行了重点比较,从而提出了相关处理措施,为同区块以后优质、安全、高效和低成本钻井创造先决条件。

2 三压力剖面的建立

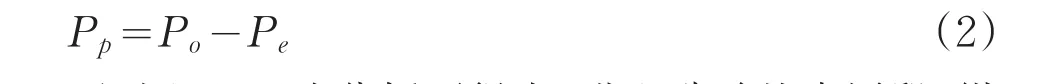

J1和J2两口临井相距较近,钻井过程中遇到的问题存在一定的异同,根据测井资料和钻井参数,对这两口井进行了重点对比。其井径变化如图1所示。由于该区块主要以碳酸盐岩为主,因此其三压力计算公式与常规泥页岩计算有所区别,其具体计算方法如下[12]:

2.1 地层压力计算模型

碳酸盐岩地层压力预测模型为:

式中:Pe——有效应力,g/cm3;

Vp——纵波速度,km/s;

Ev——体积弹性模量,MPa;

a1、a2、a3、a4——回归系数。

在a1、a2、a3、a4确定的情况下,已知声波测井速度的情况下,通过上式可以计算出有效应力Pe,然后由下式计算孔隙压力。

通过以上理论分析可得出:进入碳酸盐岩层段,纵波速度、横波速度和体积弹性模量的值都会明显的增大,体现出典型的碳酸盐岩特性。随着深度的增加,有效应力也会随之增大,声波速度也会增大;对碳酸盐岩这类强刚性的岩石,固相骨架相对于流体来说不可压缩,骨架的体积弹性模量远大于流体的体积弹性模量,根据Biot波动方程,得出纵波速度是关于骨架体积弹性模量的函数,孔隙流体对声波速度的影响可以忽略。

2.2 坍塌压力和漏失压力的计算模型

声波测井可以求得地层的强度参数C0、φ值,若假设地层的破裂服从库仑准则(对硬脆性泥页岩,该准则比较适用),则根据井壁中的力学分析可以得到井壁坍塌时的钻井液密度:

图1 J1井和J2井井径变化的关系

H——井深,m;

ρi——钻井液密度,g/cm3;

C0——岩石的粘聚力,MPa;

η——非线性修正系数;

σH、σh——水平地应力,MPa。

因此只要根据声波测井、γ测井及密度测井数据再利用下面公式求得C0、φ值后,代入上式即可得井壁坍塌时的钻井液密度,亦即可作出井壁坍塌时的压力剖面曲线。

式中:A——与岩石性质有关的常数;

μd——静态泊松比;

m、n、a、b——取决于岩性的常数;

μso——单轴静态泊松比;

Pc——围压。

3 重点井对比情况分析

由于工区钻井过程中出现多处漏失,而且部分层段发生全部漏失,因此属于易漏地层。

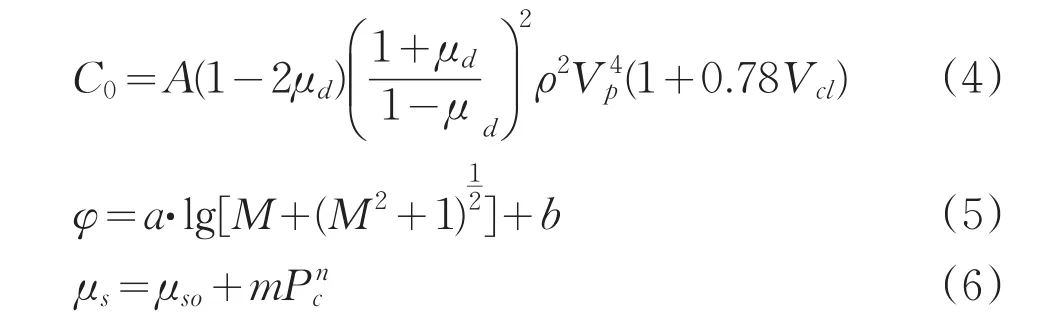

现场工程设计常常用坍塌压力梯度、孔隙压力梯度与破裂压力梯度构成可用钻井液密度区间,从而形成安全钻井液密度窗口。这三条曲线构成的安全窗口并不能完全预防相应的井下复杂事故,尤其是井漏事故的发生。漏失压力梯度作为一个相对独立的物理量,应该引起足够的重视,并将其加入到安全钻井液密度窗口分析中去,成为井下事故分析的第四条曲线,或是替代破裂压力曲线。一般漏失压力都明显小于破裂压力,在漏失压力和破裂压力之间存在一个漏失区间,因此使用坍塌压力梯度、孔隙压力梯度和漏失压力梯度确定安全密度窗口更加合理。

从所绘制的三压力剖面图(图2所示)可看出J1井坍塌压力剖面变化过于陡峭,而泥浆密度在2320~2400m时存在多个数值,这不论是在理论上还是对比工程情况均是不合理的。在中部与上部井段坍塌非常严重,但是泥浆密度几乎都高于且远远高于坍塌压力,按此则应该为此段地层会很稳定不易发生坍塌,但根据井径曲线显示此段地层井眼扩径非常明显,这严重与实际情况存在较大的偏差。而J2井泥浆密度全程均大幅高于坍塌压力,但是根据报告中井径曲线可知在上部与下部井段均存在不同成都的垮塌,这也严重与实际情况不服。

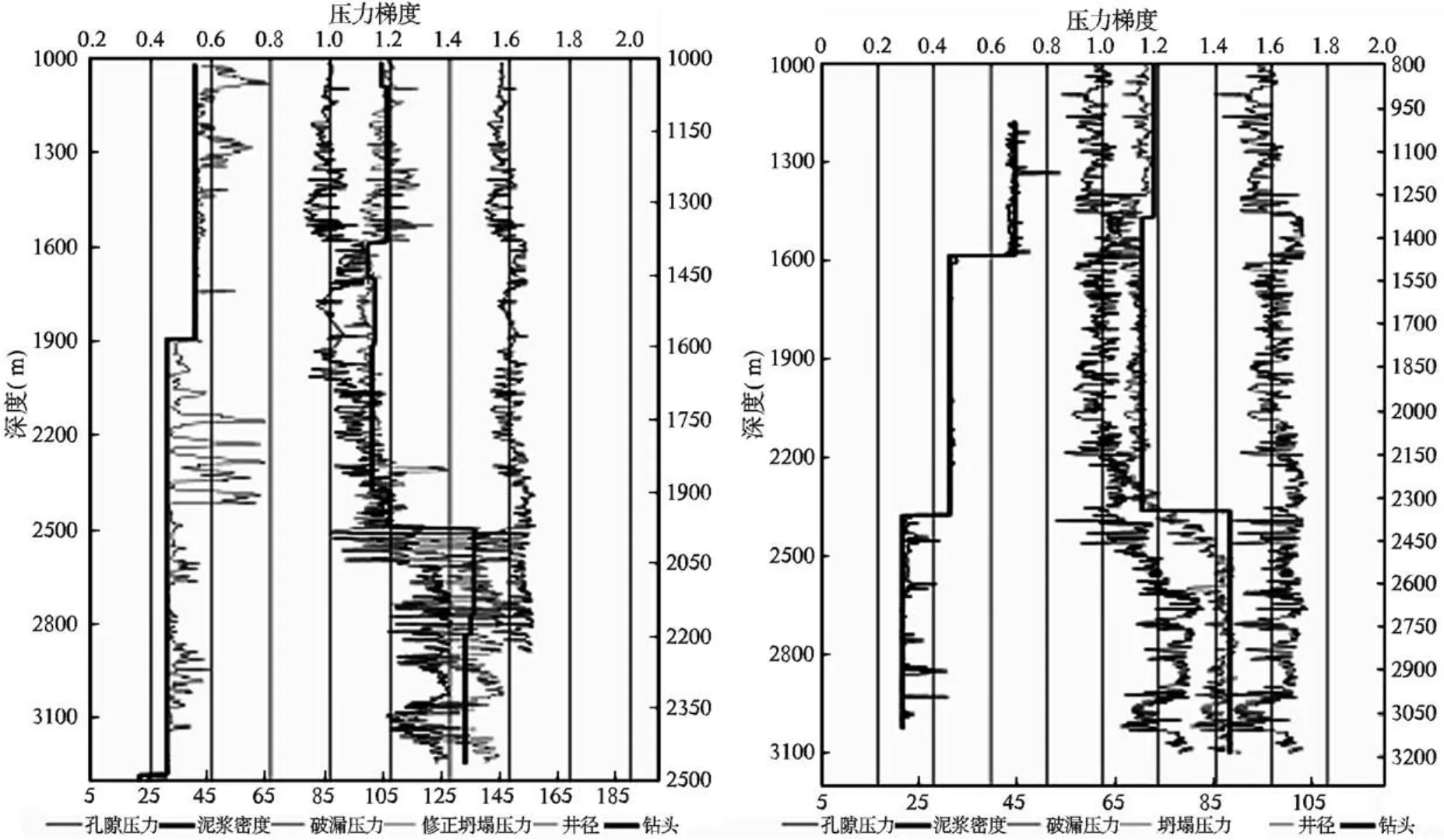

坍塌压力剖面的建立跟孔隙压力的大小有着直接的关系,这表明孔隙压力的求取方法在理论上是不科学的,所以可能存在着较大程度的偏差。因而根据孔隙压力所求出的坍塌压力也会存在影响。根据对现场井径曲线的对比分析,可以发现三压力剖面很难从理论上解释坍塌的原因,甚至和现场实际情况相违背。这是因为坍塌压力和岩石力学参数(如弹性模量、泊松比等)、钻井液体系、钻井参数等都是息息相关的,而许多参数都是在不断变化的。从下面对比图中可以看出,在大部分井底泵压和排量增大时,泥浆对井壁的冲刷作用增强,使得井壁岩石强度降低,更容易坍塌掉块。

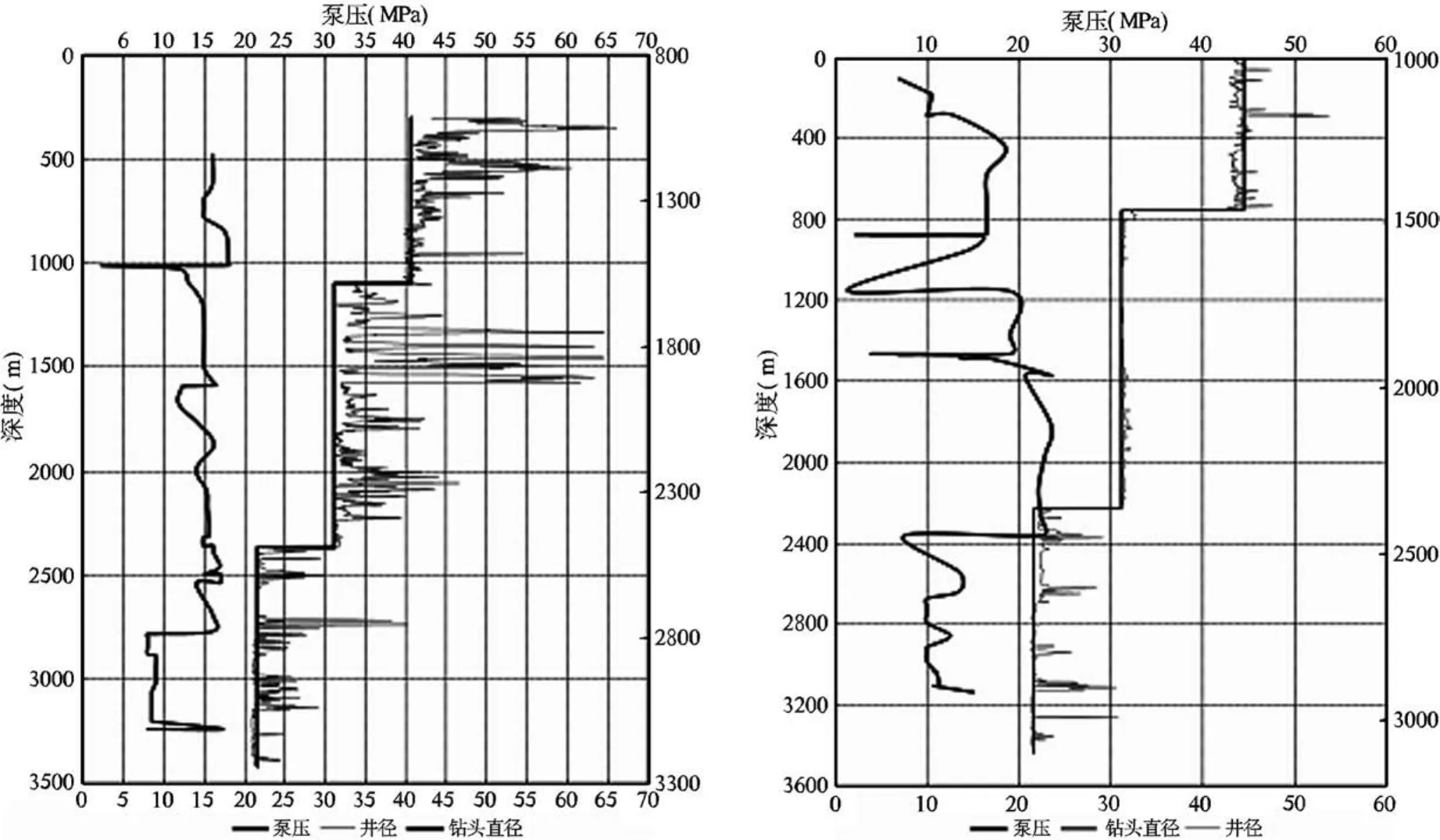

进一步分析2口井的泵压和排量的变化,即钻井参数的影响结果,如图3和4所示。J1井16″井段,上部由于钻头尺寸变化,泵压和排量逐渐增加过程中井壁坍塌较为严重,当泵压和排量分别稳定在15MPa和3350L/min以后,井径坍塌现象减少;J2井17-1/2″井段泵压和排量先降低后升高,在泵压和排量减低时,出现了缩径现象,泵压达到20MPa,排量3600L/min后井壁相对安全。

在12-1/4″井段,J1井泵压和排量分别为15MPa和2800L/min左右,J2井泵压和排量分别在22MPa和2550L/min左右,J1井泵压低于J2井,但排量高于J2井,而且J1井在钻井过程中钻杆在井筒内剧烈震荡,故造成了十分严重的井径扩大,J2井相对较为安全。

8-1/2″井段,地层中有较多粘土和石膏夹层,容易坍塌,在该井段两口井的排量分别在1000L/min和1300L/min左右,泵压接近10MPa,2口井的坍塌可能与地层岩性关系较为密切。

图2 J1井和J2井三压力剖面变化的关系

图3 J1井和J2井泵压变化与井径变化的关系

4 工程建议及结论

针对碳酸盐岩地层,在充分认识工区井壁失稳影响因素和失稳机理的基础上,并结合施工实际情况,提出以下井壁稳定技术建议:

(1)在钻遇易漏失地层的时候,会出现部分和全部的钻井液漏失风险,漏失严重。这类地层主要以石灰岩和白云岩为主,多为裂缝或胶结差的破碎地层,以及钻井之后井壁发生破碎型掉块坍塌而并不太膨胀的地层,这类地层主要包括层理、裂隙发育的硬脆性地层以及高地应力地层。所以,造成钻井液漏失可能因为此类地层裂缝或胶结差所导致的,也可能是因钻井液比重超过了岩石的抗压强度而造成地层压裂。

(2)根据已建立的地层孔隙压力、坍塌压力和漏失压力3个剖面,在油气钻井中选用稍高于地层孔隙压力的钻井泥浆密下限值,以平衡井周的应力分布。

(3)钻井液密度值是否合理是衡量钻井过程中井壁是否稳定的关键因素之一,完善和建立研究区块的地层破裂压力剖面、地层孔隙压力剖面及地层坍塌压力剖面,由此确定合理的钻井液密度,进而使钻井过程有一定的预见性,对提高钻井速度、安全钻井十分重要。

图4 J1井和J2井排量变化与井径变化的关系

[1]屈东升.川东高陡构造井塌原因及防塌措施研究[J].钻采工艺,2000,23(5):85-86.

[2]王冠贵,章成广,高华,等.用全波测井资料确定碳酸盐岩地层破裂压力值的分析[J].地球物理测井,1990,14(3):178-188.

[3]M.R.McLean and M.A.Addis Wellbore Stability:The Effect of Strength Criteria on Mud Weight Recommendations[R].1990, JE20405.

[4]Martin T raugott.Basic Concepts:The Centroid Concept for Pore Pressure in Shale and Reservoir[J].World oil Deep Water Tech,1997,218(8):68-70.

[5]Thakur,G.C.,Horizontal Well Technology-A Key to Improving Reserves[J].Journal of Canadian Petroleum Technology,1999, 38(10):55-60.

[6]Holmes,J.A.,Barkve,T.and Lund,O.Application of a Multisegment Well Model to Simulate Flow in Advanced Wells[R]. JE 50646,presented at the JE European Petroleum Conference,The Hauge,The Netherlands,1998:20-22.

[7]Neylon,K.J.,Reiso,E.,Holmes,J.A.and Neese,O.B.Modeling Well Inflow Control with Flow in Both Annulus and Tubing [R].JE 118909,presented at the JE Reservoir Simulation Symposium,The Woodlands,Texas,USA,2009:2-4.

[8]金衍,陈勉,张旭东.钻前井壁稳定预测方法研究[J].石油学报,2001,22(3):96-99.

[9]金衍,陈勉.利用地震记录钻前预测井壁稳定性研究[J].石油学报,2004,25(1):89-92.

[10]高德利,陈勉,王家祥.谈谈定向井井壁稳定性问题[J].石油钻采工艺,1997,19(1):l-4.

[11]金衍,陈勉,柳贡慧,等.大位移井的井壁稳定性分析[J].地质力学学报,1999,5(1):4-11.

[12]陈勉,金衍.石油工程岩石力学[M].北京:科学出版社, 2008.

P634.1

A

1004-5716(2015)12-0025-04

2014-12-18

2015-01-06

蒲军宏(1983-),男(汉族),四川南充人,工程师,现从事钻井工程相关研究工作。