活动分析法与传统康复法对脑卒中患者日常生活活动能力的影响

彭红玲 王桂玲 叶惠珍

湖北黄石市第五医院普通外科 黄石 435004

脑卒中是临床常见病,且随着老龄化社会进展,发病率越来越高,具有致残率高、病死率高等特点,给社会和家庭带来了沉重负担。该病约50%以上患者在发病3~6个月内仍有肢体功能障碍,日常生活能力会受到很大影响[1],此时康复功能锻炼显得尤为重要。本文通过观察活动分析法与传统康复法对脑卒中患者日常生活活动能力的影响,以期选择最佳的康复方法,提高临床诊治水平,降低致残率。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2012-05—2013-05我院收治的130例脑卒中患者为研究对象,随机分成2组。活动分析法组65例,男41例,女24例;年龄45~75岁,平均(67.3±4.1)岁;病程3d~4个月,平均(1.3±0.4)个月;疾病类型:脑出血39例,脑梗死26例。传统康复法组65例,男40例,女25例;年龄47~73岁,平均(67.5±4.3)岁;病程4d~5个月,平均(1.5±0.5)个月;疾病类型:脑出血41例,脑梗死24例。2组性别、年龄和病程比较无明显差异(P>0.05),具有可比性。脑卒中诊断标准参考全国第4届脑血管病学术会议制定的标准[2],且经CT或MRI证实。纳入标准:发病后生命体征平稳,年龄45~75岁,有日常生活活动障碍,有一侧肢体瘫痪,但无严重智力障碍,无影响功能恢复的神经和肌肉骨骼疾病,患者均同意参与,有较好的依从性。排除标准:有呼吸道肝病,充血性心力衰竭,恶性肿瘤,四肢瘫痪等。

1.2 方法 2组均予常规治疗,脑出血患者采用脱水剂降低颅内压,调控血压和脑保护剂等治疗,脑缺血患者采用抗血小板聚集、抗凝和改善脑循环等治疗,且密切注意危险因素发生。对所有患者进行定期跟踪,健康宣教和测定生命体征。传统康复法本着循序渐进的康复方法,1次/d,45min/次,5~6次个月,卧床期则进行肢体摆放,被动活动和保持关节活动范围,纠正不良坐姿等,离床后进行患侧的上肢支撑训练,坐位平衡和坐站转移,站立循环和行走准备训练等,对存在功能障碍者则予定向能力、注意力训练,提高醒觉能力、抽象思维能力、学习能力、记忆能力、社交能力训练等。活动分析法则在传统康复法基础上有针对性的加以纠正。如床上运动时分成以下几个步骤:(1)右肩转90°;(2)右髋转90°;(3)从右侧卧转向仰卧位;(4)屈髋将脚置于床上,将臀部抬高离开床面5s;(5)在左肩转90°,左髋转90°;从左侧卧位向仰卧位。坐站转移则分成臀部前移、躯干前倾、将臀部离开椅子,无支撑站立,从左/右侧捡起一物品等,再直接转向右/左侧。以上康复均每2周评定1次,连续治疗8周。

1.3 效果评定 采用Fugl-Meyer肢体运动功能评价法进行运动功能评定[3],共50项,每项0~2分,其中上肢66分,下肢34分,总分为100分,<50分表示有严重功能障碍。采用Barthel指数评定日常生活能力[4]。共有10项,每项0~15分,总分为100分,<60分则为不能自理。

1.4 统计学处理 采用SPSS 16.0软件进行分析,计数资料以率(%)表示,采用卡方检验,计量资料以均数±标准差表示,采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

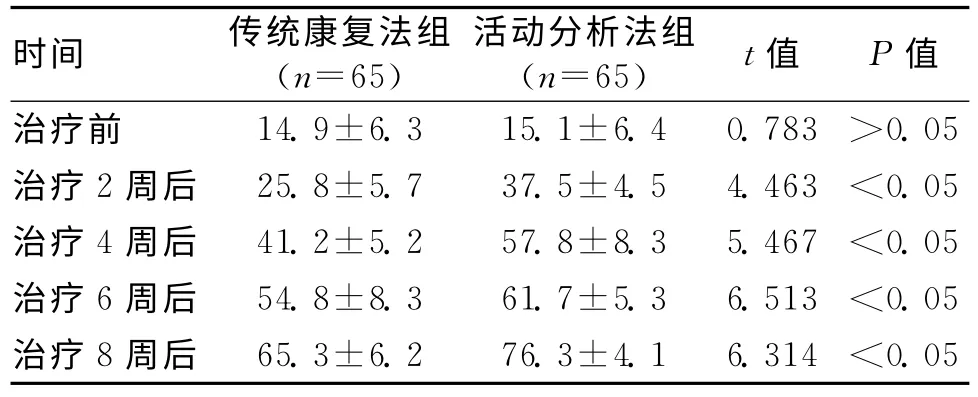

2.1 2组肢体运动功能比较 2组治疗前比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗2、4、6、8周比较差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组肢体运动功能比较 (±s,分)

表1 2组肢体运动功能比较 (±s,分)

时间 传统康复法组(n=65)活动分析法组(n=65) t值 P值治疗前 14.9±6.3 15.1±6.4 0.783>0.05治疗2周后 25.8±5.7 37.5±4.5 4.463<0.05治疗4周后 41.2±5.2 57.8±8.3 5.467<0.05治疗6周后 54.8±8.3 61.7±5.3 6.513<0.05治疗8周后 65.3±6.2 76.3±4.1 6.314<0.05

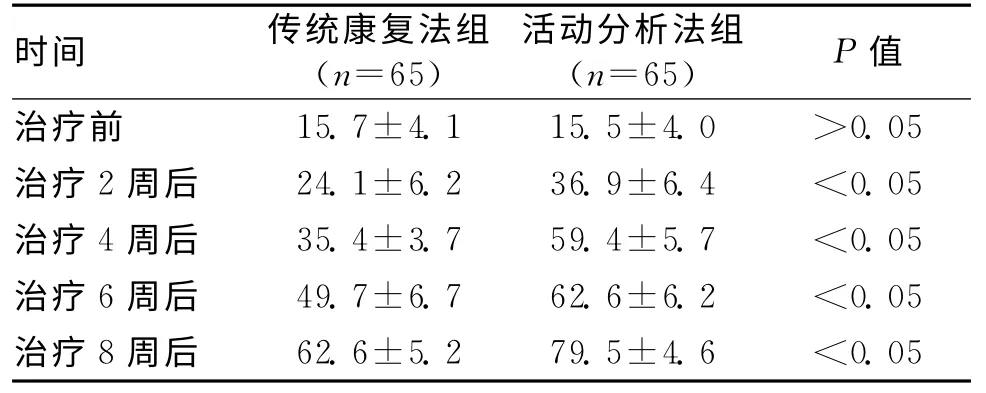

2.2 2组日常生活活动能力比较 2组治疗前比较差异无统计学意义(P>0.05),而治疗2、4、6、8周比较差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组日常生活活动能力比较 (±s,分)

表2 2组日常生活活动能力比较 (±s,分)

时间 传统康复法组(n=65)活动分析法组(n=65) P值治疗前 15.7±4.1 15.5±4.0 >0.05治疗2周后 24.1±6.2 36.9±6.4 <0.05治疗4周后 35.4±3.7 59.4±5.7 <0.05治疗6周后 49.7±6.7 62.6±6.2 <0.05治疗8周后 62.6±5.2 79.5±4.6 <0.05

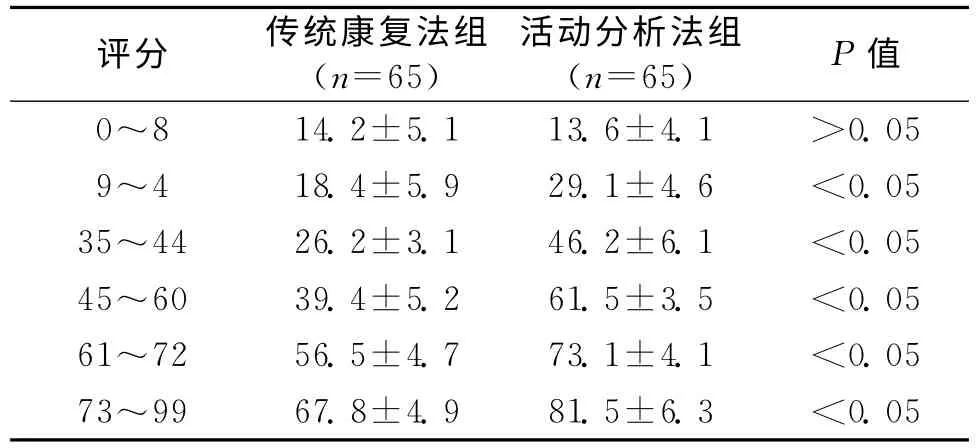

2.3 2组处于同一功能状态下日常生活活动能力比较 2组在Fugl-Meyer运动功能评分0~8分时日常生活活动能力评分比较差异无统计学意义(P>0.05),而在其他评分段2组比较差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组处于同一功能状态下日常生活活动能力比较 (±s,分)

表3 2组处于同一功能状态下日常生活活动能力比较 (±s,分)

评分 传统康复法组(n=65)活动分析法组(n=65) P值0~8 14.2±5.1 13.6±4.1 >0.05 9~4 18.4±5.9 29.1±4.6 <0.05 35~44 26.2±3.1 46.2±6.1 <0.05 45~60 39.4±5.2 61.5±3.5 <0.05 61~72 56.5±4.7 73.1±4.1 <0.05 73~99 67.8±4.9 81.5±6.3 <0.05

3 讨论

康复医学注重综合协调性的对伤残者进行训练和再训练,最大程度提高患者肢体运动功能,改善患者的日常生活能力,从而促使患者重新参与社会活动。而在所有康复锻炼中,改善肢体运动功能是主要的,以便恢复患者自理能力和劳动能力。脑卒中患者因为高级中枢神经系统受损,产生了肢体运动功能障碍,导致患者独立生活能力和生活质量下降[5]。所以,加强对患者日常生活活动能力的康复至关重要。传统的康复方法强调肢体的运动功能障碍,通过抑制异常运动模式,调节肌张力,进行平滑和步态训练等方法,提高肢体的运动、平衡和协调功能,即对全身运动进行锻炼,此方法可提高患者生活自理能力,但会受到心理、认知等功能障碍的影响,难以促使患者独立生活能力得到最大程度恢复[6]。本文结果显示,采用传统方法患者在Fugl-Meyer肢体运动功能法和Barthel指数评分上均较活动分析法低,这说明该方法在临床上有一定的局限性。

活动分析法即在进行治疗时将容易出现的环节进行评估,将评估和治疗有机结合起来,将某一个生活活动分解成若干个动作部分[7]。通过有针对性地对问题进行研究,有针对性地训练且加以纠正,是康复治疗中发现问题、解决问题的重要手段[8]。结果表明,活动分析法能有效提高患者认知功能和日常生活活动能力,有助于患者对自身问题的客观认识,充分认识康复的重要性,积极投入到康复训练中,更加准确地执行肢体功能训练,从而促使其运动功能康复和日常生活活动的进行[9]。且将每个项目折分为5~8项活动,结合各项活动进行针对性的独立训练,从而提高脑卒中患者的日常生活活动能力。

[1]崔颖,孙玉倩,汪凤兰,等.活动分析法结合镜像治疗对脑卒中患者康复的影响[J].广东医学,2013,34(21):3 274-3 276.

[2]崔颖,吴庆文,马素慧,等.活动分析法联合康复训练和心理干预治疗脑卒中后偏瘫患者的疗效观察[J].中华物理医学与康复杂志,2012,34(3):231-233.

[3]崔颖,孙玉倩,卢小青,等.活动分析法在脑卒中患者日常生活活动能力中的应用[J].中国老年学杂志,2013,33(22):5 690-5 692.

[4]崔颖,洪波,李树民,等.活动分析法训练联合强制性运动疗法治疗脑卒中后偏瘫患者的疗效观察[J].中华物理医学与康复杂志,2014,36(2):158-159.

[5]郑金利,丘卫红,李奎,等.活动分析法在脑卒中偏瘫患者日常生活活动能力训练中的应用[J].中国临床康复,2011,9(45):1-3.

[6]曹春梅,胡昔权,丘卫红,等.功能训练配合针灸治疗对脑卒中偏瘫患者运动功能及日常生活活动能力的影响[J].中国临床康复,2012,8(34):7 795.

[7]沈桂林.传统康复与现代康复结合治疗脑卒中疗效分析[J].中国民族民间医药,2013,22(23):61.

[8]杨坚,秦杰,乔蕾,等.主动康复与传统康复对脑卒中偏瘫患者运动功能与日常生活活动能力恢复的比较[J].中国临床实用医学,2010,3(12):33-34.

[9]马臣,李芳华,王晓芳,等.脑卒中病人吞咽功能障碍综合康复治疗的临床观察[J].按摩与康复医学(下旬刊),2011,2(12):10.