六盘山特困片区村域空间贫困调查与分析——以宁夏西吉县为例

裴银宝,刘小鹏,李永红,韩文文,安琼

(宁夏大学资源环境学院,宁夏 银川750021)

“地理资本”一词最早是由雅兰和瑞福林引入到空间贫困研究领域[1],地理资本是区域的自然—社会—经济环境在空间地理位置的基础上长期相互作用、相互制约所形成的物质财产资本、人力资本、货币金融资本及货币化资产等的差异集合。空间地理位置禀赋差异是导致区域贫困发生的重要原因,而在传统的经济学分析中,总是忽视贫困的空间相关性[2]。但地理资本缺乏的区域与贫困空间分布的耦合揭示了贫困的发生及发展与空间地理位置密切相关,空间地理位置偏远,集合多种差异禀赋而成的地理资本也就越脆弱越低级[3-4]。贫困空间的形成不是任何单一机制影响的结果,而是由地理空间禀赋劣势引发的一系列“资本劣势连锁效应”演化而成的。空间贫困理论的雏形可以追溯到20 世纪50 年代哈里斯和缪尔达尔提出的欠发达地区经济发展与地理位置有关的早期空间经济学,及之后的重视贫困与地理环境关系研究的新经济地理学(new economic geography)[3-5]。此后,将贫困研究与自然空间因素联系起来而形成的研究成果就组成了“空间贫困理论体系”。

贫困是一个动态变化的过程和社会现象,其状态、特点、机理会随着时间的推移而不断变化。近20 a来,我国根据贫困的动态变化完成了从“八七扶贫攻坚规划”的县域定位扶贫开发向新10 a《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020 年)》的村域扶贫瞄准对象的转变。新世纪以来,我国的农村扶贫取得重大成就,绝对贫困人口从2000 年的9 422×104人下降到2010 年的2 688×104人,贫困发生率从2000 年的10.2%下降到2010 年的2.8%[6-7]。新10 a 扶贫开发纲要将划分的宁夏六盘山连片特困区作为宁夏区扶贫攻坚的主战场[8]。随着扶贫开发工作从“面上贫困瞄准”到“点上贫困瞄准”的阶段性转移,扶贫对象瞄准精度的难度在逐渐加大。摸清贫困底子是做好连片特困地区扶贫开发工作的首要。而贫困实地调查不失为搜取贫困基础信息、摸清地区贫困家底的优选方法。西吉县实地调查对提高该县扶贫对象的瞄准度和反贫困有着更加现实的指导意义,也为贫困问题研究的后续工作夯实客观、准确的数据基础。

1 调查地点概况

西吉县是宁夏回族自治区西南的边缘县,位于六盘山西麓,经纬度为105°20′-106°04′E,35°35′-36°14′N。属于黄土高原干旱区,县境划为东北土石山区、西南及东部黄土丘陵沟壑区及中南葫芦河川道河谷平原区三种地貌。调研共抽取9 个样本贫困村,即土石山区的芦子沟村、元嘴村和叶家沟村;黄土丘陵沟壑区的大湾村、兴平村和权岔村;葫芦河川道河谷平原区的民联村、韩塬村和代段村。芦子沟村隶属于吉强镇,295 户,1 475 人,总耕地面积558.33 hm2;元嘴村隶属火石寨乡,402 户,1 603 人,总耕地面积342.6 hm2;叶家沟村属于沙沟乡,335 户,1 330人,总耕地面积93.33 hm2。大湾村隶属马建乡,506户,2 706 人,总耕地面积320 hm2;兴平村属于兴平乡,556 户,2 754 人,总耕地面积866.67 hm2;权岔村属于平峰镇,237 户,1 077 人,总耕地面积303.87 hm2。民联村隶属硝河乡,326 户,1 520 人,总耕地面积369 hm2;韩塬村属于将台乡,179 户,860 人;代段村隶属于兴隆镇,459 户,2 043 人,总耕地面积400.67 hm2(数据信息为2013 年底西吉县110 个贫困村动态监测)。

2 基础数据获取与研究方法

2.1 问卷设计与调查层面

西吉县六盘山特困片区问卷设计是为搜集和核算特困片区的原始数据和生成数据做的基础工作,通过调查、统计等直接获得原始指标数据,并在其基础上计算、加工获取生成指标数据。其问卷设计是在深刻理解空间贫困内涵的基础上,结合空间贫困地理资本的多维性和地区实际,重视问卷指标设计的全面性和数据的可获得性,体现获得的基础数据能够客观地反映空间贫困的本质属性和基本特征而形成的(表1)。

西吉县六盘山特困片区空间贫困调查层面分为县—乡—村—户四级,进行逐层资料获取。县乡两级调查采取部门(扶贫办、移民办等)访谈,以初步了解西吉县六盘山特困片区贫困状况与反贫困工作的进展情况,并获取扶贫重点村的整村推进及并村迁村的具体资料;村户两级实施进村入户调查,村委会主任或村长座谈主要获取社会指标中客观性较强的数据资料,如距离问题、公共基础设施、参保率等,其他涉户资料则按照所选样本村进行入户调查获得。

2.2 研究样本抽样与受访人群选择

2.2.1 研究样本抽样 西吉县贫困村的抽样在严格坚持“地貌-民族(汉、回及回汉混居)”的抽取门槛的基础上,在西吉县“十二五”确定的110 个贫困村名单中进行抽取。具体抽样工作如下:

1)确定调研的样本村数。

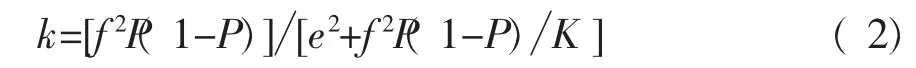

式中:Kc为县(区)抽取的样本村总数;j 为县(区)地貌类型的最大数量;Ei为县(区)第i 种地貌上贫困村的民族类型数,可知1≤Ei≤3。

2)确定抽取的村子要调查的户数。采取简单随机抽样方法(SRS)确定抽取的村子拟调查户数的样本容量,公式为:

式中:k 是样本总量;e 是期望的误差界限;f 是置信区间所对应的标准正态分布的分位点值;K 是总体规模;P 是样本量占总体的比例。

3)样本户数在各抽取村的数量分配。调查总户数确定后,在各层分配样本量时,采用按比例分配原则,即按各样本村的总户数占各县抽取所有的样本村总户数的比例,就是按各层的层权进行分配。

式中:Wh为h 层的层权;Nh为h 层的单元数;k 为样本总量。

西吉县六盘山特困片区空间贫困调查样本村抽取的基本情况见表2。

2.2.2 访谈方法及受访人群选择 在实地调查的过程中,采取“滚雪球”调查和“农民参与的半结构式访谈”相结合的方法。访谈的对象锁定在重点贫困户、一般贫困户和贫困户三类上,三者间并没有严格的界限,由村长或村主任在遵照访谈要求的条件下选择入户调查。

表1 连片特困片区空间贫困调查问卷设计Table 1 Questionnaire design of the adjacent regions with extreme spatial poverty

表2 西吉县调查样本及基本情况Table 2 Basic statistics of Xiji County

2.3 贫困测度方法

西吉县六盘山特困片区贫困测度研究采用了贫困承受指数、FGT 指数以及脱贫时间指数,且每一指数都可分解为若干个指数。

2.3.1 贫困承受指数,也称综合贫困指数 由贫困发生率、贫困缺口率及贫困线指数组合而成,反过来其又可以分解为三方面的贫困度量指标,反映了研究对象的贫困承受能力。洪兴建等[9]运用贫困承受指数测算了国家层面的农村贫困承受状况,此处将贫困承受指数引入微观领域的农村贫困研究。

式中:Pb为贫困承受指数;G 为贫困缺口;Y 为总收入;q 为贫困人口数;n 为总人口;yi为贫困人口的平均收入;y 为总平均收入;yi为贫困者收入;z 为贫困线(2011 年为2 300 元);H 为贫困发生率;I 为贫困缺口率,0≤I≤1,且I 值越大,贫困程度越严重;L 为贫困线指数。

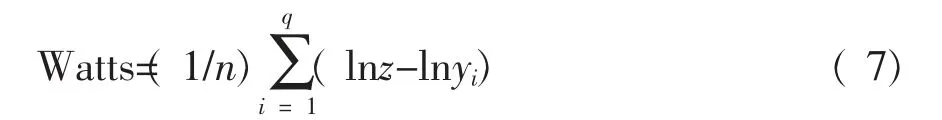

2.3.2 FGT指数 该指数是由Foster 等[10]于1984 年提出的贫困测量指数。

式中:α(α≥0)为分布敏感性参数,表示贫困的厌恶度(poverty aversion)。 当α=0 时,FGT0=q/N,为贫困发生率,简称H 指数;当α=1 时,FGT1为贫困距指数,简称PG 指数,表示将所有贫困人口的收入提高到贫困线水平,政府将为每个人支付的(贫困基准线)扶贫资金比例,即贫困深度;当α=2 时,FGT2为贫困距指数的平方, 即贫困强度指数, 简称SPG(squared poverty gap)指数。

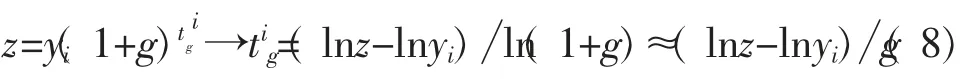

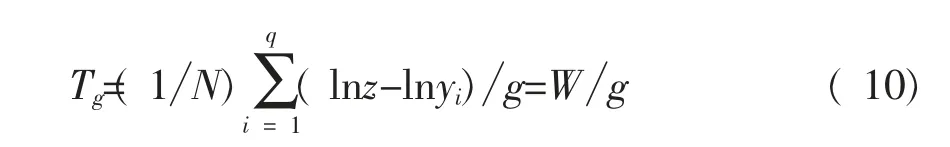

2.3.3 脱贫时间指数(ET)Morduch[11]通过对Watts指数[12]简单的变化, 得出了脱贫时间指数(exit time),它在保留Watts 指数的良好特性时,还具有直观的现实意义。张全红和张建华[13]在我国贫困领域将其应用于实践。

式中:第i 个贫困者,若年收入增长率是g,那么收入达到贫困线的时间tig即脱贫时间满足:

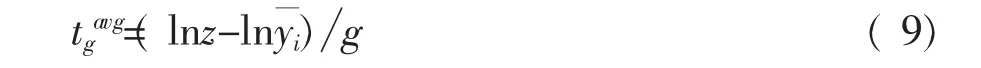

若一个人的收入恰等于贫困人口的平均收入,那么在g 的年收入增长率下,脱贫时间tgavg可以表示为:

式中:tgavg为贫困人口中的平均收入者的脱贫时间。tgavg虽然具有很强的直观意义,但对于贫困人口内部的收入分配不敏感。如果平均收入不变,当收入差距变化时,tgavg却不会相应地变化,因此不是一个很理想的贫困指标。相反,平均脱贫时间Tg可以反映贫困人口内部的收入分配状况即贫困强度。Tg不同于tgavg,是指所有人口的脱贫时间的平均值(假定非贫困人口的脱贫时间为0)。

贫困人口的平均脱贫时间Tgp与Tg之间的关系为:

3 结果与分析

3.1 西吉县六盘山片区空间贫困整体评价

西吉县六盘山特困片区采用了恩格尔系数、贫困发生率、贫困缺口率来反映西吉县特困片区农村贫困的广度、缺口度等基本状况;用贫困承受指数、贫困距平方指数以及脱贫时间指数来综合反映该区贫困的深度、强度等深层次情况。

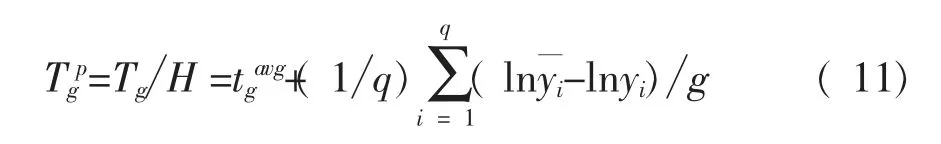

3.1.1 恩格尔系数分析 联合国粮农组织根据恩格尔系数对生活水平进行了等级划分,高于60%为绝对贫困,50%-60%为温饱,40%-50%为小康,30%-40%为富裕,低于30%为最富裕[14]。恩格尔系数是农村生活水平的有效反映。从整体上看,研究期间内样本村的恩格尔系数呈现逐年下降,农村生活水平在逐年提高。而各样本村间的富裕差距较大,其中芦子沟、叶家沟、权岔村、代段村处于温饱型的波动阶段;大湾村、兴平村处于将向小康型过渡的温饱期;元嘴村已由温饱型实现了向民联村的小康型过渡;韩塬村则一直处于绝对贫困状态(表3)。温饱型村比占66.67%,小康型村比占22.22%,绝对贫困村比占11.11%,可知扶贫开发任务依然严峻。

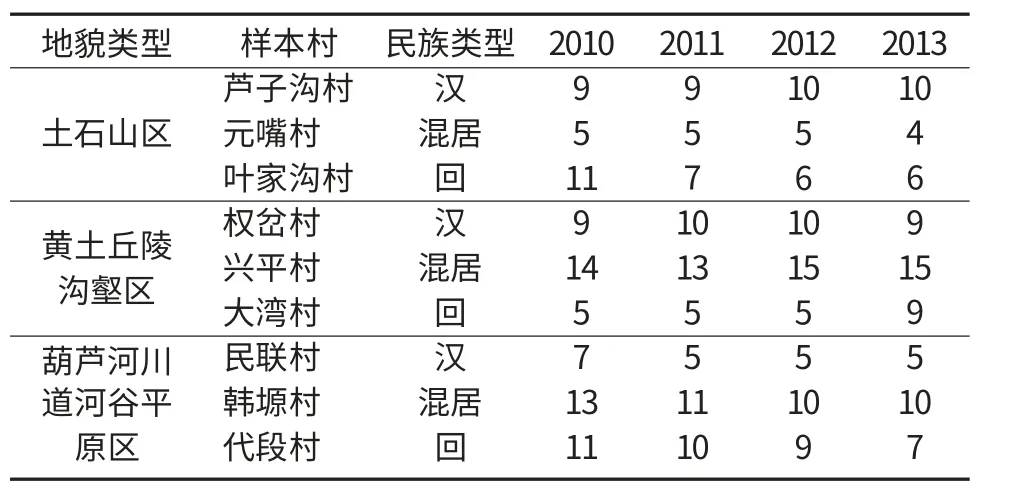

表3 西吉县贫困村调查情况Table 3 Investigation of the villages in poverty of Xiji County

3.1.2 贫困广度分析 农村贫困中暂时性贫困占主导,大部分家庭陷入贫困是由于暂时性的外生冲击造成的,不同年内贫困发生率的变化并不能细致地刻画个体贫困的时间动态特征[15]。2010-2013 年各样本村的贫困发生率整体上都处于下降状态,而个别村的贫困发生率基数较高,如芦子沟村、韩塬村和代段村,这是受贫困线提高所致。地形地貌上,土石山区和黄土丘陵沟壑区的贫困发生率要低于葫芦河川道河谷平原区,这是受地形因素的影响造成的,平原地区的贫困人口较为容易集中分布,而非平原区的贫困人口则容易被地形分割,分布较为分散。民族类型上,汉族村的贫困发生率相对较低,其次为回族村,而回汉混居村内部较为复杂,贫困发生率也相对较高(表3)。贫困发生率仅能反映样本村贫困面的宽窄,不能反映样本村内部贫困户的贫困深度问题,脱贫和返贫的反复性特征非常明显。

3.1.3 贫困缺口度或深度分析 贫困缺口度指数越小,贫困深度越浅。研究期间,样本村的FGT1指数整体呈现下降趋势,贫困缺口在逐年缩小。但暂时性的外生性冲击(疾病、自然灾害及教育投资等)导致贫困的反复性和易变性增强。地形地貌上,葫芦河川道河谷平原区的平均贫困深度指数最低,贫困缺口最小;土石山区的贫困深度指数次之;黄土丘陵沟壑区贫困缺口最大,扶贫所需资金更多。民族类型上,回族人口享受国家少数民族优惠政策,回族村贫困缺口最小,汉族村和混居村贫困缺口大小相当,汉族村略小。

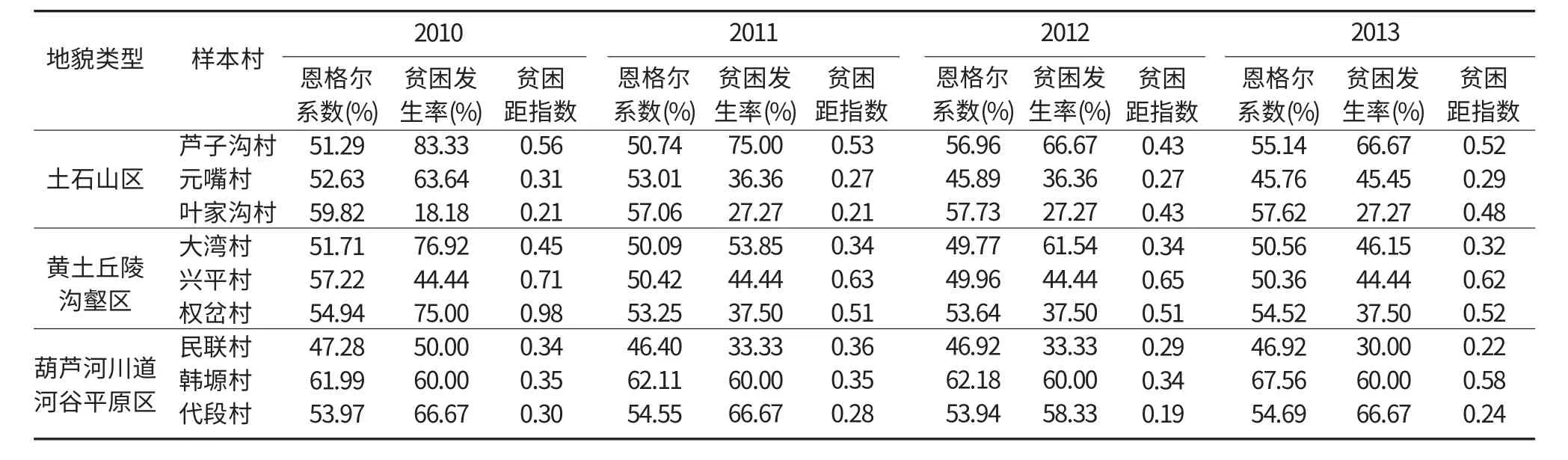

3.2 西吉县六盘山片区贫困承受指数(R)

贫困承受指数越大,表示社会的贫困负担越重。2010-2013 年,西吉县特困片区上的各样本村的贫困承受指数整体形势较好,基本为下降趋势,表明西吉县农村贫困整体呈现出贫困程度降低和扶贫负担减轻的形势。但局部也令人堪忧,少数样本村贫困承受指数仍然较高,如芦子沟村、兴平村、权岔村以及韩塬村,扶贫任务较重。

地形地貌上,各样本村的贫困承受指数整体上在逐年降低,农村的贫困形势得到局部好转。葫芦河川道河谷平原区地理资本优于土石山区和黄土丘陵沟壑区,农村贫困程度整体上较轻,扶贫难度小,贫困承受指数约在0.32-0.41 间;土石山区农村贫困承受指数介于其他两种地貌间,其中元嘴村与叶家沟的贫困承受指数介于0.18-0.29 间,芦子沟村的贫困承受指数较高,扶贫开发难度较大;黄土丘陵沟壑区地理资本禀赋差,克服地理障碍因素的成本高,各样本村的贫困承受指数差异性不大,贫困承受度约在0.43-0.97,贫困程度高,扶贫负担重(表4)。

从民族类型上看,各民族类型村在2010-2013年间的贫困承受指数基本为下降趋势,但下降幅度各异。各民族类型村的贫困承受指数综合对比结果显示,回族类型村的贫困承受指数整体最低,贫困程度轻,扶贫开发难度最小,贫困承受指数约在0.23-0.37 之间;回汉混居村贫困承受指数为高稳定,贫困承受指数约稳定在0.43-0.51 间;汉族类型村研究期间的贫困承受指数变动幅度很大,约在0.36-0.99间浮动,贫困程度深,扶贫开发难度最大(表4)。

表4 西吉县样本村贫困承受指数Table 4 Poverty bearing index of the sampled villages in Xiji County

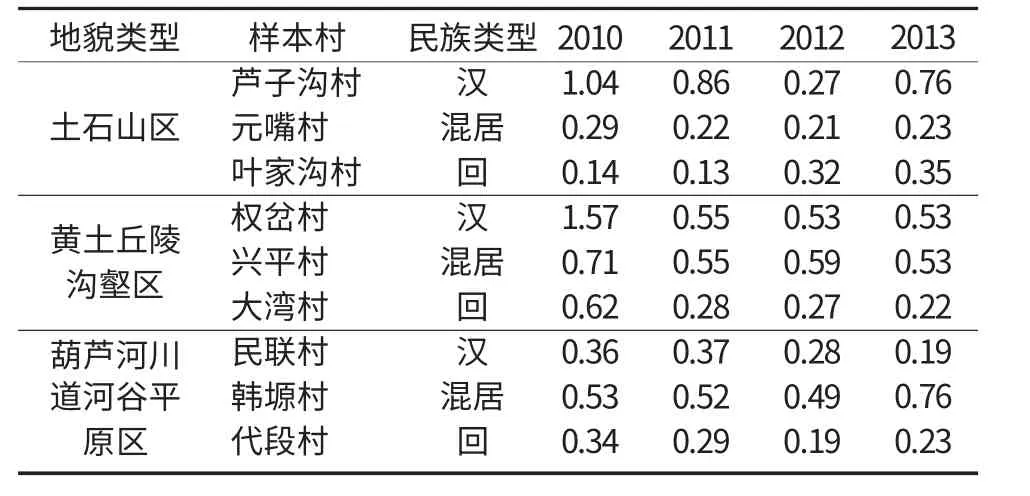

3.3 西吉县六盘山片区FGT2指数

研究期间,西吉县特困片区各样本村的贫困强度指数基本与其贫困发生率和贫困缺口指数相一致,贫困强度指数总体上为下降趋势,扶贫开发取得一定成效。但少数样本村的个别年份仍然有波动现象,表明经济增长仅仅改善了贫困群体中的一部分个体的收入水平并使其脱离贫困,而另一部分个体并没有从经济增长中受益。

在地形地貌上,葫芦河川道河谷平原区的贫困强度指数整体低于土石山区和黄土丘陵沟壑区,强度指数约在0.19-0.25 间;土石山区和黄土丘陵沟壑区的贫困强度指数整体相当,土石山区贫困强度指数约在0.25-0.32 间,黄土丘陵沟壑区约在0.26-0.37 间。说明平原地区物质的可进入性较强,可优先分享经济发展成果,从扶贫开发中受益并率先脱贫(表5)。

民族类型上,各民族类型村的贫困强度指数综合对比结果显示,回族类型村的贫困强度指数整体最低,贫困强度指数约在0.18-0.26 间,这与少数民族享受国家优惠政策和民族性格的收入偏好不同有关;汉族类型村贫困强度指数略低于回汉混居类型村,汉族类型村贫困强度指数在0.25-0.35 间,回汉混居村考虑到民族忌讳,养殖收入结构不同于民族成分单一的村庄,经济增长速度和贫困程度就会不同(表5)。

表5 西吉县样本村贫困强度指数Table 5 Squared poverty gap index of the sampled villages in Xiji County

3.4 西吉县六盘山片区脱贫时间指数

经济增长是贫困率下降的主要推动力[16]。贫困深度越深,脱贫难度越大,脱贫时间越长;经济增长越快,脱贫所需的时间也就越短。而村域经济增长率并不代表村域内部贫困人口的经济增长情况,收入增速内部不均衡会影响样本村的脱贫时间。2010-2013 年各样本村的脱贫时间整体都处于下降状态,基本与贫困承受指数、SPG 指数相吻合。同时也存在部分村脱贫时间波动的情况。说明农村贫困人口具有很强的脆弱性,外生性冲击会使大量的人口陷入贫困,脱贫和返贫的反复性、复杂性和艰巨性特征非常明显。

在地形地貌上,土石山区贫困村脱贫时间略短于葫芦河川道河谷平原区,土石山区的样本村整体脱贫时间平均在7-8 a,且在逐年波动缩短;葫芦河川道河谷平原区样本村的整体平均脱贫时间在7-10 a,持续缩短趋势明显;黄土丘陵沟壑区样本村的整体平均脱贫时间在9-11 a,但脱贫时间为上升趋势,脱贫任重而道远。以上充分说明贫困空间的趋优或趋劣与区域地理资本密切相关(表6)。

表6 西吉县样本村脱贫时间指数Table 6 Poverty alleviation time index of the sampled villages in Xiji County

民族类型上,回族类型村与汉族类型村的整体平均脱贫时间基本相当,回族类型村略短于汉族类型村,回族村的整体平均脱贫时间在7-9 a,汉族村约为8 a;回汉混居村的平均脱贫时间较长,约在11-12 a。民族混居村致贫因素复杂,相互交织,导致民族混居村贫困人口脱贫难度很大,脱贫时间长(表6)。

4 结论和政策启示

4.1 结论

以恩格尔系数、FGT0、FGT1、SPG 指数、贫困承受指数和脱贫时间指数为分析数据,对西吉县特困片区的贫困广度、深度、强度以及扶贫效果的整体分析,得出结论如下:

1)整体而言,西吉县各地形地貌区和各民族类型村的恩格尔系数、贫困发生率和贫困缺口指数之间的动态趋势吻合度较高,葫芦河川道河谷平原区的贫困程度低于土石山区,黄土丘陵沟壑区的农村贫困程度最高,扶贫难度也最大;回族村的贫困状况略优于汉族类型村,回汉混居村的贫困状况最差。

2)研究期间,西吉县贫困村的贫困强度整体呈现逐年下降趋势,贫困状况向好趋势明显。地形分区上,葫芦河川道河谷平原区贫困强度低于土石山区,黄土丘陵沟壑区的贫困强度指数最高。民族类型上,回族村贫困强度指数低于汉族村,回汉混居村贫困强度最强。

3)随着新10 a 扶贫开发的逐村推进,西吉县贫困村的脱贫时间在逐年缩短,扶贫工作取得一定成效,而黄土丘陵沟壑区的贫困村贫困广度、深度和强度是三地貌之最,扶贫负担仍然很重。研究期间,葫芦河川道河谷平原区贫困村的脱贫时间约缩短了3 a;土石山区的贫困村约缩短1 a 之多;而黄土丘陵沟壑区约又延长2 a,贫困状况有恶化之势。回族村的脱贫时间约缩短了1 a 之多;汉族村脱贫时间呈现微下降之势;回汉混居村约缩短了1 a。

4.2 政策启示

要想做好村域精准扶贫工作,必须确保前期扶贫对象的精准识别,以及后期的科学动态监测与管理,根据在宁夏西吉县开展的贫困村调查研究以及贫困测度结果,特针对精准扶贫提出如下建议:

1)精准识别扶贫对象的前提是对扶贫对象的前期实地调研,而问卷设计是否合理又关乎到数据收集的客观性和全面性,关系到问卷调查结果的真实性和可靠性。空间贫困调查问卷的设计必须涵盖经济、社会、环境及政策类等四大空间指标,才能全面地了解贫困村及贫困户的真实贫困状况,为村域的精准扶贫夯实数据基础。

2)贫困村减贫项目和扶贫优惠政策应具有均衡性和特殊性。研究发现,西吉县纯汉族村的贫困指数均高于纯回族村。从均衡性角度看,农村减贫项目和扶贫优惠政策应当同样关注民族自治地方的纯汉族村居民,回汉享受同等条件的扶贫优惠政策;扶贫政策与扶贫资源的分配与利用不仅要考虑民族间的公平、更要考虑各民族内部的贫困代际传递性。此外,回汉混居村贫困状况最差,农村减贫项目和扶贫优惠政策同时要考虑特殊性,民族成分较为复杂的贫困村扶贫优惠政策应该向其倾斜。

3)扶贫资源的地区分配要充分考虑地理资本的区域差异性。地理成本(用于支付克服地理环境及地理距离等障碍所消耗的资本)越高的区域,其拥有的地理资本就会越低,越脆弱。偏远地区或区域可进入性差的贫困村享受到农村减贫项目和扶贫优惠政策的机会少。研究发现,西吉县黄土丘陵沟壑区的贫困指数最高,贫困状况最差,其次为土石山区,农村精准减贫工作重点应该向黄土丘陵沟壑区和土石山区的贫困村进行倾斜。

4)村域精准扶贫工作要做好后期科学动态管理与监测。片区、县、村结合是国家现行的扶贫瞄准机制,贫困户的精准识别机制缺乏,要继续完善“建档立卡”制度,在借鉴的基础上创新贫困户有效识别机制,如哥伦比亚的SISBEN 社会计划受益人选择系统。2014 年中共中央和国务院公布了《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》,我国将很快建成包含村级和户级信息的网络系统,其对未来贫困户的有效识别和跟踪监测意义重大。

[1]Jalan J,Ravallion M.Spatial poverty traps[M].The World Bank Policy Research Working Paper,1862.1997.

[2]周圆圆.地理空间溢出、禀赋条件差异与区域贫困集聚——基于空间计量模型的实证分析[J].科学决策,2013(6):13-23.

[3]刘小鹏,苏晓芳,王亚娟,等.空间贫困研究及其对我国贫困地理研究的启示[J].干旱区地理,2014,37(1):144-152.

[4]陈全功,程蹊.空间贫困理论视野下的民族地区扶贫问题[J].中南民族大学学报:人文社会科学版,2011,31(1):58-63.

[5]郑瑞强,朱述斌,沈墨.连片开发扶贫行为逻辑与作用机制分析[J].华南农业大学学报:社会科学版,2012,11(2):1-6.

[6]陈忠文.山区农村贫困机理及脱贫机制实证研究—一个交易成本视角[D].武汉:华中农业大学,2013.

[7]王艳慧,钱乐毅,段福洲,等.村级贫困人口多维测算及其贫困特征分析[J].人口与经济,2014(5):114-120.

[8]洪明勇.生态经济评论(第三辑)[M].北京:经济科学出版社,2013:266.

[9]洪兴建,高鸿桢.反贫困效果的模型分解法及中国农村反贫困的实证分析[J].统计研究,2005(3):40-44.

[10]Foster J,Greer J,Thorbecke E.A class of decomposable poverty measures[J].Econometrica,1984,52(3):761-766.

[11]Morduch J.Poverty,economic growth and average exit time[J].Economic Letters,1998,59(3):385-390.

[12]Watts H.An economic definition of poverty[C].In Daniel P.Moynihan(ED),New York:Basic Book,1968.

[13]张全红,张建华.中国农村贫困变动:1981-2005—基于不同贫困线标准和指数的对比分析[J].统计研究,2010,27(2):28-35.

[14]古杰,周素红,闫小培,等.中国农村居民生活水平的时空变化过程及其影响因素[J].经济地理,2013,33(10):124-131.

[15]罗楚亮.农村贫困的动态变化[J].经济研究,2010(5):123-138.

[16]韩建民,赵永平.中国经济增长中的农村贫困问题探讨[J].农业现代化研究,2007,28(2):135-139.