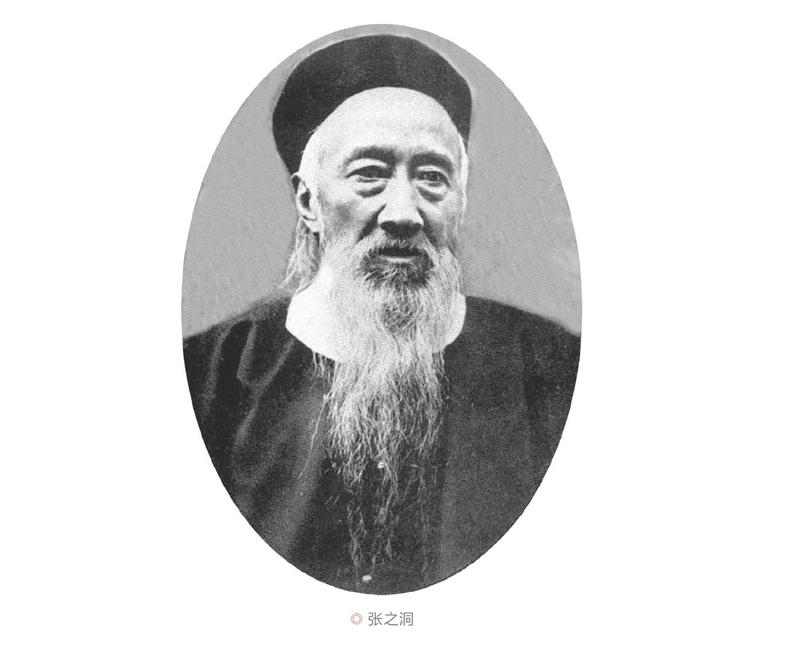

“戊戌变法”中的张之洞

茅屋下

戊戌变法时期,各政治派别对待变法的态度不同,给变法的实施增加了难度,张之洞在国内政局中处于举足轻重的地位,传统观点因张之洞与康、梁对变法进度不认同而认为张之洞是反对变法和反对维新派的。但是实际情况是两人同为戊戌变法的提倡者,但观念与地位的不同终致两人分道扬镳。

张之洞与康有为的接近与疏离

张之洞与康有为的第一次会面,是在1895年。这年夏天,康有为在北京参与发起强学会,宣扬开通风气,讲求西学。张之洞对此很是支持,捐银5000两作为经费。而强学会的发起人中,也有张之洞的长子张权。有了这两层关系,康有为于11月赴南京面见张之洞,希望劝说他支持开办强学会的南方分会。

当时张对康的评价很高,称赞他“才高学博,胆大识精”,也同意了他的请求,决定在上海、广东开办强学会的分会。不过,两人相谈甚欢的背后也另有鲜为人知的隐情。一年前的这个时候,张之洞次子张仁颋失足落水身亡。思及旧事,张之洞的悲痛又涌上心头。听闻此事,他的心腹幕僚、康有为的广东同乡梁鼎芬出了个主意:康有为向来健谈,不妨多和他聊聊中西之学,如此可以释怀解忧。说来讽刺,如此用意,多少是把康有为当成了大户人家清客相公一类的角色。他若是知情,不晓得会做何感想。

而且,两人的初见也不无龃龉。康有为在学术上的一大特色是提倡“孔子改制”说,即认为六经皆为孔子假托圣贤之名所作,目的是“托古改制”,为改革张本。这也是康有为宣传变法的理论基础。在绝大多数学者看来,这无疑是离经叛道的野狐禅。而张之洞同样厌弃这样怪诞的理论。据康有为说,张之洞曾向他表示,如果放弃这一理论,一定“供养”他,但被一口拒绝。学术上的分歧,已埋下了日后两人疏离的种子。

康有为旋即前往上海,办理上海强学会,并出版《强学报》。他特立独行的观点、我行我素的作风,致使《强学报》一出刊就招致众多指责,如刊登属于非公开内容的廷寄谕旨,宣传康有为个人的学术见解。最要命的是,报头上的日期用的是康有为仿效基督教纪年创设的“孔子纪年”,第一号标明“孔子卒后二千三百七十三年、光绪二十一年,十一月二十八日”。这看似只是枝节小事,然而以当时的政治观念,用谁的纪年,奉谁的正朔,绝对是关系到“政治正确”的原则性问题。这使得出资支持的后台老板张之洞大为光火。于是,上海强学会和《强学报》于1896年初宣告解散。

但康有为实在是个宣传高手,其思想的传播越来越广,本人的名气也越来越大。到了戊戌年,一路走红的他已经“上达天听”,被光绪帝召见,授为总理衙门章京,俨然一颗冉冉上升的政治新星。对此,张之洞极为不快,却又无可奈何。

到了戊戌政变发生之后,康有为沦为逋逃海外的政治犯,地位一落千丈,而张之洞对康的敌意则是不减反增。逃到香港之后,康有为接受了香港最大的英文报纸《德臣报》采访,大谈慈禧太后如何压迫光绪帝,光绪帝没有把慈禧太后当做母亲……诸如此类的内容,很快又刊登在上海、天津的报纸上。他以为自己在借助媒体的力量援救光绪帝,殊不知,这些内容一旦落在慈禧太后眼中,恰恰坐实了光绪帝对慈禧太后不孝,且图谋不轨。

自此之后,张之洞将康有为及其一党视为清朝最大的祸患,一再出手打击,尽管这并非一名总督的职分所在。康有为不久移居日本,而张之洞恰是当时在对日外交上最有发言权的疆臣。他与日方交涉的一个重要问题,便是要求驱逐康有为离日。在其不懈努力下,日方于1899年3月“礼送”康有为赴美,由此换取张之洞同意实施中日军事合作。

张之洞与康有为,同为维新变法的提倡者,但一趋向激进,一主张稳健;一为政治新手,一为政界大佬;一尊奉学术正统,一宣扬学术异端,这注定了两人必将分道扬镳。

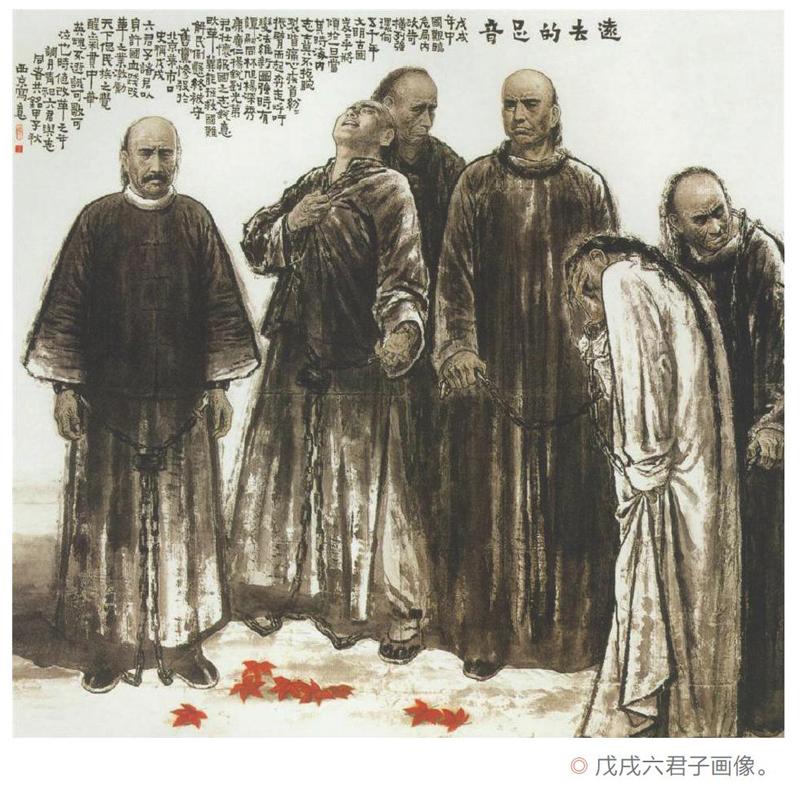

杨锐之死

戊戌变法最具悲剧色彩的一幕,是六君子在菜市口的就义。这一幕,同样也是张之洞心头的痛。这是因为,六君子中的杨锐,与张之洞的关系非同一般。

张之洞任四川学政时,杨锐得到张之洞的赏识,成为受业弟子。后来张之洞出任两广总督时,又被邀为幕僚。

此后张之洞历任湖广总督、署理两江总督,杨锐始终跟随左右。他起初担任的职务是文案,负责处理文书。而在1895年3月底,他受张之洞的派遣进京。按当时的说法,他成了张之洞的“坐京”。

“坐京”即地方官员派驻北京的部下,大致相当于今天各省的“驻京办”,但不公开,主要任务是搜集政治情报。在资讯极不发达的当时,他们的作用非常重要。

戊戌变法展开之后,张之洞对京城政情的需求大大加码,杨锐肩上的担子也重了起来。9月1日,杨锐受光绪帝召见,几天后与刘光第、林旭、谭嗣同一同被任命为军机章京,参与新政,人称“军机四卿”。然而不到一月,形势急转直下。9月21日慈禧太后发动政变后,立即着手清洗她眼中的异己。“军机四卿”是光绪帝独断专行任命的,犯了她的大忌,结果一齐落网。23日早晨,杨锐尚未起床,便被闯进家门的步军统领衙门兵卒抓捕。次日下午,张之洞接到报告,如同五雷轰顶,马上指示京中的其他亲信查明详情,随即多方发电,托荣禄、王文韶、裕禄等中枢大员营救杨锐。他的行动也确实起到了成效,主审的庆亲王奕劻已有意为杨锐开脱。

然而张之洞没有料到的是,9月28日清廷颁下一道谕旨,发布了对所谓“康党”的处置,“其情节较重之康广仁、杨深秀、谭嗣同、林旭、杨锐、刘光第六犯,均著即行处斩。”当天下午被处死的这六人,被后人合称为“戊戌六君子”。

戊戌变法是一场体制内的改革,势必有体制内的重要政治力量参与或支持,方有成功的可能。在当时,张之洞或许是最适合承担这个角色的人。然而,机缘巧合,让他在这场改革中多半位于看台而非在舞台之上。