宁波新型城镇化的投融资探讨

钟春洋

(中共宁波市委党校,浙江宁波315012)

宁波新型城镇化的投融资探讨

钟春洋

(中共宁波市委党校,浙江宁波315012)

新型城镇化是中国特色社会主义建设的重大战略问题,充足的建设资金是保障新型城镇化重大项目落地的重要条件。从宁波市新型城镇化建设中的资金供需矛盾、融资渠道、政府债务率、公共服务领域融资看,各级政府应加快形成投资主体多元化、融资渠道多样化的城市建设投融资新格局。

宁波;新型城镇化;投融资

宁波市围绕建设现代化国际港口城市的目标,在加大财政投入的同时,不断完善融资体系,拓宽融资渠道,创新融资手段,有效推动宁波市的城市化进程。城市化率由1980年的18.2%提高到2012年的69.4%,中心城区建成区面积达289.8平方千米,人均道路面积达到20.44平方米。随着新型城镇化建设快速推进,城乡面貌日新月异,预计2020年城市化率将达到75%左右,建设资金供求矛盾将日益突出,偿债压力和财政债务风险日益增大。从要素保障的角度看,如何破解当前城市建设投资主要依靠财政性投资和银行贷款、投融资方式相对单一、投资责任制不够完善等难题,已成为当前宁波市经济发展中需要着重解决的重大课题。需要构建城市建设多元化投资格局,加大建设资金筹措力度,加快推进新型城镇化。

一、宁波新型城镇化建设投融资现状

城市是现代文明的标志,是工业化、现代化的载体和助推器,也是工业化、现代化的必然要求。为推动城镇化建设,宁波市构建了“改造提升中心城区、综合开发外围城区、建设卫星镇和中心镇”三位一体的城镇化综合体系。2011年以来,宁波加快构筑现代都市,大力推进“50100工程”(50个重点区块和100项重大基础设施项目),实施了旧城改造、骨干道路建设等一系列的基础设施建设,取得了较大成效。2012年宁波市累计完成固定资产投资2901.43亿元,增长21.63%。其中,民间投资完成1306.8亿元,增长13.9%;基础设施投资完成850.1亿元,增长21.9%;房地产开发投资完成884.4亿元,增长17.1%。从近期来看,2014年~2016年,宁波市将实施经济社会转型升级三年行动计划,实施五大工程、419个重大项目,三年完成投资约4700亿元,其中2014年要启动(包括续建)300多个项目、完成投资1400亿元。

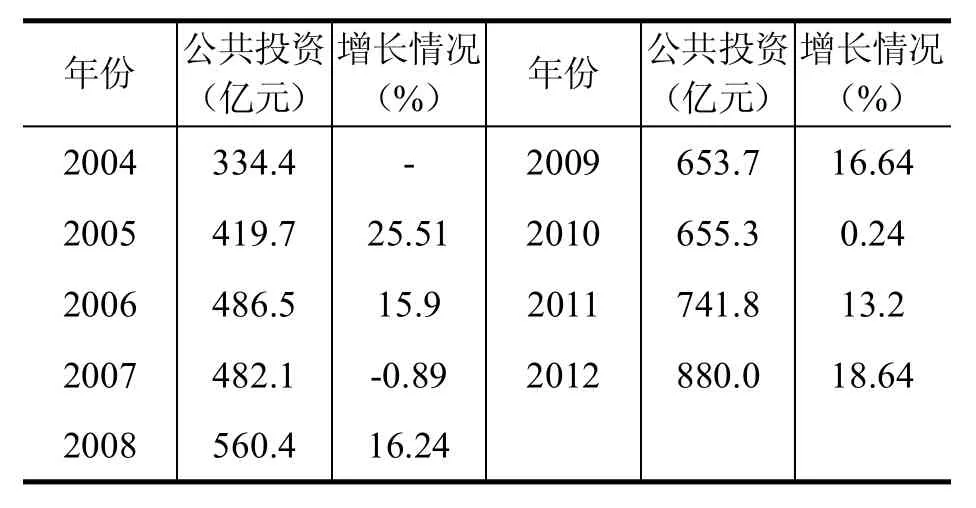

(一)公共投资基本保持稳定增长

2006~2012年,宁波市公共投资基本保持稳定增长,2012年完成公共投资880亿元,比2006年增长80.9%(见表1),比全社会固定资产投资增速低12.17个百分点。

表1 2004~2012年宁波市公共投资增长情况

公共投资的份额稳定。从2004年开始,宁波市公共投资额占全市固定资产投资总额的比重较为稳定,基本保持在30%左右(见表2),对于推进公共投资、促进城镇化发展发挥了至关重要的作用。

表2 公共投资占宁波市固定资产投资比重

(二)公共投资结构利于城镇化建设

近年来投资前几位行业对比:交通运输、市政设施、社会基础设施(见表3)。

表3 政府主导行业投资结构占比情况

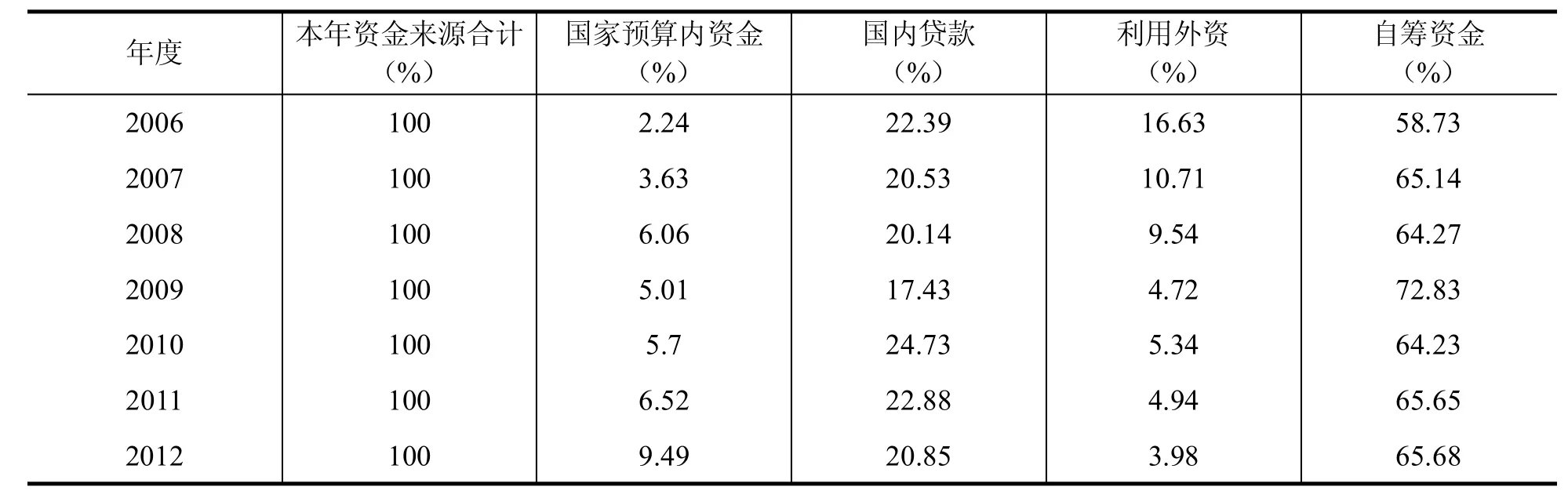

(三)资金来源主要依靠自筹

通过查询统计年鉴中的城镇以上固定资产投资主要指标,宁波市城镇以上固定资产投资的资金来源主要依靠自筹,从2006年开始自筹资金占宁波市城镇以上固定资产投资额的比重不断提高,2012年自筹资金比重为65.68%,比2005年提高了6.95个百分点。利用外资比重基本呈逐年下降趋势,2012年仅为6.8%,比2006年下降了12.65个百分点。国内贷款比重总体保持在22%左右的水平(见表4)。

表4 资金来源的比重情况

二、当前宁波市新型城镇化投融资存在的问题

(一)政府可支配财力有限,资金供需矛盾突出

与东部沿海其他大中城市类似,近年来,宁波市的交通拥堵、环境污染、住房紧张、事故灾害等“城市病”现象日益显著,城市配套“软硬件”急需加大投入力度。尽管宁波市地方财政收入已超700亿元,但在扣除行政事业单位日常开支和偿还历年债务后,可直接用于城镇化建设的资金非常有限。

从市本级来看,2012年本级财政收入为119.9亿元,仅为全市地方财政收入的16.5%,可支配财力非常有限。城投、开投、交投等几大国有投资公司目前资产负债率均在70%左右,面临资金周转难、融资压力大的困境,解决融资问题已经迫在眉睫。

从卫星城和中心镇来看,虽然卫星城均建立了国有资本注资的融资平台公司,但由于可提供的资产少,有的又没有土地储备中心,此类平台公司每年融资额度有限。2012年各卫星城均公共基础设施投资高达20多亿元,预计未来几年卫星城仍处在基础设施和公共服务投入的高峰期。

(二)融资渠道较单一,建设资金相对不稳定

一是融资渠道较单一。宁波市城镇化领域重大项目建设资金主要是以财政性资金作为资本金、以银行贷款作为融资手段。据统计,2012年宁波市社会融资构成中,间接融资占比达90%,另外,截至2013年6月市本级政府性债务中,银行借款占比64.3%,说明宁波市项目建设资金来源渠道较单一。高度集中的资金来源受国家宏观政策因素影响的风险较大。

二是以土地出让金为主的还款来源受政策影响日益明显。受国家宏观调控影响,土地市场逐步回归理性,开发商拿地日趋谨慎,给以土地出让收入为主要来源的资金回笼带来深刻影响。由于旧城改造拆迁和安置房建设量大面广,资金短缺周转难的问题成为制约改造深入推进的首要难题和主要瓶颈,有的地方甚至出现拆迁协议签订之后因资金问题难以生效、安置房建设因资金保障而面临放慢工程进度的情况。

(三)政府债务率较高,融资难度不断加大

一是政府债务率较高。根据2013年宁波市政府性债务审计结果,全市政府负有偿还责任的债务1732.8亿元,债务率达到96.2%。若加上需要财政资金偿还的负有担保责任和可能承担一定救助责任的债务后,总债务率达108.5%。从债务负担来看,市本级和部分县区、乡镇政府负有偿还责任债务的借新还旧率超20%,负担较重。较高的债务率对政府投资项目的授信产生不利影响。

二是债务结构不合理。中短期贷款较多,2014年底前到期的政府负有偿还责任债务占42.9%,2015年到期的占20.6%,资金还贷期集中,还贷压力较大。

(四)人口城镇化快速发展,公共服务领域融资难题亟待破解

农业人口向城镇居民转移和外来人口的快速发展,使基础设施和公共服务需求不断增长,土地和资金等资源要素承载压力不断加大。自2000年开始,宁波市流动人口数量迅速增加,目前外来人口已超过475万。据有关方面研究,按全国平均水平算,农民工市民化在义务教育、医疗卫生、养老、低保、保障性住房、社会管理费用等六方面的基本公共服务需要至少8~10万元/人的投入,全市在公共服务领域需投入资金数额巨大。在部分公益性或准公益性领域,财政资金的紧缺性导致其无法做到面面俱到,而传统银行信贷面临政策导向不支持、信用结构不完善、潜在风险较大等问题,资金落实较为困难。因此,切实解决公共服务领域的融资难题迫在眉睫。

三、提升新型城镇化投融资效率的政策建议

围绕加快推进新型城市化、城乡一体化建设工作目标,按照“政府主导、社会参与、市场运作”的原则,放开城市基础设施市场,打破行业垄断,转变政府职能,切实改善城市建设投融资发展环境,加强投融资平台建设,充分发挥财政资金的杠杆作用,广泛吸引和集聚市内外金融资本和社会资本,加快形成投资主体多元化、融资渠道多样化的城市建设投融资新格局,保障城镇化建设适应经济社会发展的需要。

(一)盘活政府性存量资产,有效拓展融资空间

盘活政府性存量资产,可采取三个步骤:一是按照“统一管理,重点选择”原则,归集政府性存量资产;二是通过股权转让、债务重组或招标拍卖等方式,以“价值最大化”原则变现归集的存量资产;三是明确盘活后的存量资产作为新增公共项目资本金投入的重要补充,集中运作。

在具体操作中,可对经营性的城市建设项目,积极采取转让产权或特许经营权的方式回收资金。对准公益性或公益性城市建设项目,鼓励采取政府回购、财政补贴、收费收入支持、特许经营授予等方式,公平选择投资者和经营者。积极采用营利项目与非营利项目捆绑、城市资源与城市改造捆绑招商的方式以及BT(建设—转让)、BOT(建设—运营—转让)、TOT(转让—运营—转让)和PPP(政府项目与民间合作)等多种方式,进行城建项目的融资创新。

(二)有效整合政府性资源,做大做强融资主体

目前,市属国企中除城投、交投等五家企业外,其余国有资产分散在100多家不同的企业和行政事业单位中,协同聚合效应弱。应按照“大集团、大平台”方向,集中市本级所有可利用的国有资产等政府性资源,进行统筹整合、优化配置,更好为城市经济发展服务。

一是要不断挖掘企业内部潜力,调整资产结构,优化资源配置,盘活沉淀资产,处置不良资产,剥离无效资产,增强流动性,使其“强身健体、轻装上阵”。二是要尽快谋划、推进将尚未纳入市国资委统一监管的经营性国有资产和机关办公用房、直管公房、人防工程、安置保障房、文化体育卫生设施等部分可利用“转性”的非经营性国有资产以及海域使用权等大量国有资源,按照“产业相近、行业相关”原则,可在暂不改变现有管理体制和模式的前提下,分批注入市属投资性国企,做大资产规模。同时通过注入特许经营权、土地收益权、规费补贴等方式,优化投资性国企财务形象和未来预期,拓展企业融资能力。三是要加快国有经济布局结构战略调整,通过资产、股权、资源的有效整合,进一步加快市属国企之间的调整和重组,提升企业专业化水平,尽可能减少或消除企业同质化竞争现象。

(三)充分利用金融市场,不断丰富融资手段

1.大力推行公私合营(PPP)融资模式

鉴于目前全市地方政府债务率较高的客观局面,在新型城镇化准公益性或盈利能力较弱的项目建设领域,可大力推行PPP融资模式。该模式是指政府与私人组织之间,为了合作建设城市基础设施项目,或是为了提供某种公共物品和服务,将部分政府责任以特许经营权方式转移给社会主体(企业),彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,共同推动项目建设。PPP模式的优势在于减轻了政府的财政负担,同时也减小了社会主体(私人组织)的投资风险,较适合运用在政府主导行业的项目建设中,如交通、水利、电力、公共服务等领域。《国家新型城镇化规划(2014~2020年)》已提出“制定非公有制企业进入特许经营领域的办法,鼓励社会资本参与城市公用设施投资运营”。

2.积极推进资产证券化等金融创新活动

政府可以挑选部分未来有稳定预期收益的大型公共项目,通过金融市场发行多种资产支持证券,并通过引入保险机构和其他合格投资者合理分配风险资产。加快推进资产证券化,用好用足用活现有国有控股上市公司资源。以国有资本的证券化和价值最大化为目标的投融资主体,重点是进行资产证券化运作的融资主体。在实施过程中,应按照先探路子、分步推进原则,先期划入一部分资产利用度不高、分布相对零散、没有进行过资产证券化的市属国企股权,搭建平台,积累经验;根据运行情况,再逐步考虑其他国有企业股权划入。通过此举,主要是要增强国有资本运用债务融资工具的能力,整合和盘活融资功能利用度不高、零散分布于各国资主体的国有资产,推动市属国有资本的高效运营和价值最大化。

(四)发挥政策性金融作用,吸引城镇化融资专项资金

《国家新型城镇化规划(2014~2020年)》提出“创新金融服务和产品,多渠道推动股权融资,提高直接融资比重。发挥现有政策性金融机构的重要作用,研究制定政策性金融专项支持政策”。国家开发银行作为我国最大的开发性金融机构和中长期贷款银行,已成为新型城镇化融资中不可缺少的中坚力量。按2014年总体要求,今后几年国家开发银行宁波分行将把每年新增贷款的60%以上投入到新型城镇化建设项目,并利用“三个专项、三个统一”,加强对城镇化项目的融资支持。

1.推动发行城镇化债券

债券筹资的优点是能将债务本金偿还一次性挪到未来较长的一段时期后,大幅降低政府近期债务偿还压力。从国际经验来看,发行市政债、企业债、金融债等专项债券是弥补城镇化建设资金缺口的通行做法。虽然我国《预算法》明确规定,地方政府不得自主发行地方政府债券,但十八届三中全会已传递出地方政府发债的重要信号:“允许地方政府通过发债等多种方式拓宽城市建设融资渠道”。《国家新型城镇化规划(2014~2020年)》也提出“在完善法律法规和健全地方政府债务管理制度基础上,建立健全地方债券发行管理制度和评级制度,允许地方政府发行市政债券,拓宽城市建设融资渠道”。宁波市可借助开行和国开证券的力量,积极推动城镇化专项债券的发行。

2.推动设立城镇化基金

《国家新型城镇化规划(2014~2020年)》提出“鼓励公共基金、保险资金等参与项目自身具有稳定收益的城市基础设施项目建设和运营”。根据国际经验和国内基金运作实践,建议在市级层面设立城镇化建设和产业发展基金,纳入政府性基金预算管理,解决地方经营性城镇化项目资本金缺口。可由政府牵头,鼓励市级投资公司、央属企业、上市公司、大型民企等设立城市公共事业建设基金,并积极引进保险、社保、住房公积金等社会资金参与,弥补政府资金不足的缺陷。政府每年对这些企业缴纳的基金数额、用途予以公开。

(五)提升财政使用效率,加强融资平台风险管控

1.建立稳定的公共财政资金供给机制

对于属于非经营性的新型城镇化项目,政府可以本着“谁受益、谁出钱”的原则,制定公共产品收益分配、税费缴纳、财政专项资金支付的管理办法,逐步完善非经营性项目财政资金分配机制;对政府掌控的国有资产进行分类界定,明确部分资产通过资本市场、收费收入、资产变现等渠道筹措的资金统一纳入“建设基金”,作为新一轮公共项目建设的资本金或还款来源;明确将投融资平台的税后利润、折旧和投资收益等作为第一偿债来源,不足部分由建设基金先行垫付或直接补贴。

2.规范平台公司运作模式

对出资不实,治理架构、内部控制、风险控制、资金管理运用制度不健全的平台公司,进行严格限制。建立平台公司授信信息通报制度,加强银行与政府、同业之间的信息沟通机制和通报制度,实现平台公司授信情况信息共享,避免多头授信问题。

[注释]

责任编辑:郭美星

F810.4

A

1008-4479(2015)06-0124-05

2015-08-10

宁波市软科学项目“宁波市新型城镇化的金融支持研究”(项目编号:2014A10055)阶段性成果。

钟春洋(1976-),男,江西信丰人,宁波市委党校市情研究所副教授,主要研究方向为发展经济学。