田坝心小组壮、傣语文活态现状及成因①

张 洁 刘丽媛

(云南师范大学文学院,云南昆明650500)

田坝心小组壮、傣语文活态现状及成因①

张 洁 刘丽媛

(云南师范大学文学院,云南昆明650500)

壮族;傣族;杂居村寨;语文活态

田坝心小组是一个壮、傣杂居村寨,这个小组的壮族稳定使用母语,母语文活力非常强,而傣族有接近一半的人将壮语作为第一语言,母语使用处于衰退的状态,母语文活力比较低。其原因主要是壮族人口占优势,有着强烈的民族自信心,且存在普遍的同族婚姻和境外壮语;而傣族人口少,对壮语的有着高度认同感,且对本民族文化不重视。

田坝心小组是云南省文山壮族苗族自治州马关县都龙镇辣子寨村委会下辖的一个小组。根据调查,田坝心小组6岁以上(含6岁)具有语言能力的村民374人。其中,壮族258人,傣族83人,汉族27人,苗族4人,瑶族2人。田坝心小组虽然是一个多民族杂居的村寨,但各民族语言的活力度却存在着明显的差距,本文就田坝心小组壮、傣语文活态现状及成因作一些调查和分析。

一、田坝心小组壮族语文活态现状

我们从以下几方面分析壮族语文活态现状:壮族的母语使用情况、壮语是壮族家庭和村寨的主要交际工具、壮族民间文学和壮文字的传承、壮族母语的使用场合。根据这几个因素,将壮语文活力度量化。

壮族的母语使用属于全民保留型 根据调查统计数据,田坝心6岁以上具有语言能力的壮族共258人,对壮语的掌握在“熟练”级的人数有258人,占壮族人口总数的100%。这表明,田坝心壮族在母语使用上没有出现代际传承断裂。针对这一现象,我们做了进一步的研究。我们对田坝心小组不同年龄段壮族做了400词测试。具体情况如表1。

表1 田坝心小组不同年龄段壮族四百词测试情况表

从表1可以看出,不同年龄段的8个壮族人对壮语的掌握程度按年龄从大到小总体呈下降趋势,但并不明显,没有出现词汇传承上的代际断裂。这说明,虽然不同年龄段的壮族人都能熟练使用壮语,但熟练程度存在差异,年轻人的壮语水平明显低于老年人的壮语水平,其中,王齐峰的400词测试等级就呈现为“良”。

壮语是壮族家庭和村寨的主要交际工具 根据调查,壮语是田坝心小组壮族家庭和村寨的主要交际工具。具体表现在,258个壮族人的第一语言都是母语,在家庭内部都是用母语交际。在回答“家庭内部语言使用情况”这一项,被调查的12个壮族村民在“长辈对晚辈”、“晚辈对长辈”、“同辈之间”三个选项都选择了壮语。这说明田坝心壮族家庭内部主要使用壮语进行交际。

田坝心小组除了壮族村民258人,还有非壮族共116人,其中傣族83人,汉族27人,苗族4人,瑶族2人。在村寨中,不同民族使用汉语和壮语进行交际。83个傣族村民全部熟练掌握壮语,汉族27人中有23人使用壮语,属于“熟练”级,3人属于“一般”级,1人属于“不懂”级。苗族4人对壮语的使用属于“一般”级。瑶族2人对壮语的使用属于“熟练”级。田坝心374个村民对壮语的掌握,属于“熟练”级的,占总人口的97.9%,“一般”级的占总人口的1.8%,“不懂”级的占0.3%。壮族和非壮族使用壮语的情况,有力证明了壮语是田坝心小组的主要交际工具,显示了壮语的高活态。

壮族民间文学和壮文字的传承 田坝心小组壮族还保留着一些本民族的传统节日和风俗习惯,如农历六月初一的小年,亲戚朋友聚在一起,喝酒吃饭,有的老人还会对歌。这样的聚会人多的时候有30~40人,少的时候也有15人左右。老人去世时,要请“摩公”和“先生”,“摩公”在老人去世后给老人洗澡,“先生”给老人选择出殡的日子、墓地以及出殡时的路线等。

我们还对不同年龄段的壮族进行了关于本民族文学传承的访谈,了解到有一小部分壮族会讲民族的民间传说,还会对歌,这些人主要集中在60岁以上。30~59岁的人大部分记得小时候听父母讲过,但现在已经记不清故事,也不会对歌。而30岁以下的,都没有听过壮族民间故事,也不会对歌。并且,这里的所有壮族,没有人认识壮文或会写壮文,壮文字在这里已经丢失。我们认为,田坝心小组的壮族在民间文学和壮文字的传承上,出现了代际传承的断裂。但是,问卷中“是否希望掌握本民族文字”这一项,12个被调查的壮族村民有10个选择了“希望”,有1个选择了“无所谓”,有1个选择了“不希望”。

壮族母语的使用场合调查 田坝心小组壮族母语使用场合主要是:(1)家庭和村寨:村寨里不论什么民族的人都会讲壮语。大家平时在一起就会首选壮语作为交际工具。(2)公共场所:如医院,集市,村委会等,大家的说法都是:遇到会讲壮语的人就讲壮语,否则就讲汉语方言。(3)大众传媒:家家都有电视,可以接收壮语节目,观看壮族歌曲光碟,不过老人看的比较多,年轻人看得少。(4)学校:在田坝心的两所学校里,课堂教学使用普通话,课间时,和会讲壮语的同学在一起就讲壮语,和不会壮语的同学则讲普通话。(5)与境外民族交流:村子里经常有境外壮族(一般是越南人)来务工,使用壮语交流,根据村民叙述,越南壮族的壮语和他们的壮语是一样的。

壮语文活力度 综合调查所得数据,以以上4个方面为主,我们对田坝心小组壮语文活力度进行测量分析,具体数据如表2。

表2 田坝心小组壮语文活力度评分表

田坝心小组壮语文活力总分为88.4分,壮语文活力度属于一级稳定保存型。这表明壮语文保护现状比较好,后面我们将探讨形成这一现状的原因。

二、田坝心小组傣族语文活态现状调查

我们从以下几个方面分析壮族语文活态的现状:傣族的母语使用情况;傣语在傣族家庭中已退于辅助工具的地位;傣族民间文学和傣文字的传承。根据这几个主要因素,将傣语文活力度量化。

傣族的母语使用属于衰退型 根据调查,83个傣族人对傣语的掌握属于“熟练”级的只有49人,占总人数的59%,“一般”级的有12人,占总人数的14%,“不懂”级的有22人,占总人数的27%。田坝心小组傣族母语使用处于逐步衰退的现状。

对此我们进一步调查了不同年龄段的傣族母语使用情况。具体是:6~19岁的20个傣族人对母语的掌握属于“熟练”级的为0%,“一般”级的有4人,占20%,“不懂”级的有16人,占80%。20~39岁的28个傣族人对母语的掌握属于“熟练”级的有15人,占54%,“一般”级的有8人,占28%,“不懂”级的有5人,占18%。40~59岁的26个傣族人对母语的掌握属于“熟练”级的有26人,占100%。60岁以上的9个傣族人对母语的掌握属于“熟练”级的有9个人,占100%。可以看出,田坝心小组傣族对母语的使用在20~39这个年龄段开始衰退,在6~19岁这个年龄段断裂。田坝心傣族在母语使用上出现了代际传承的断裂,傣语已经在逐步衰退。

傣语在傣族家庭中已退于辅助工具的地位 根据调查,83个傣族人已经有34个人第一语言转为壮语,这34个人,对傣语的掌握属于“一般”级的有12人,“不懂”级的有22人。我们在入户访谈中了解到,一般的傣族家庭中多使用壮语和汉语,有的家庭使用壮语、傣语和汉语。如田坝心小组上组组长梅国松,妻子是汉族,两个孩子的民族成分随父亲为傣族,对母语的掌握程度属于“一般”级。另外,梅国松和两个孩子在讲话时,一会儿一句汉语,一会儿一句傣语,一会儿一句壮语,有时候一句话中夹杂几种语言。据梅国松组长说,在使用壮语、傣语和汉语的家庭中,小孩掌握语言的顺序为壮语、傣语、汉语。所以,傣语在傣族家庭中,只是一种次要交际工具。

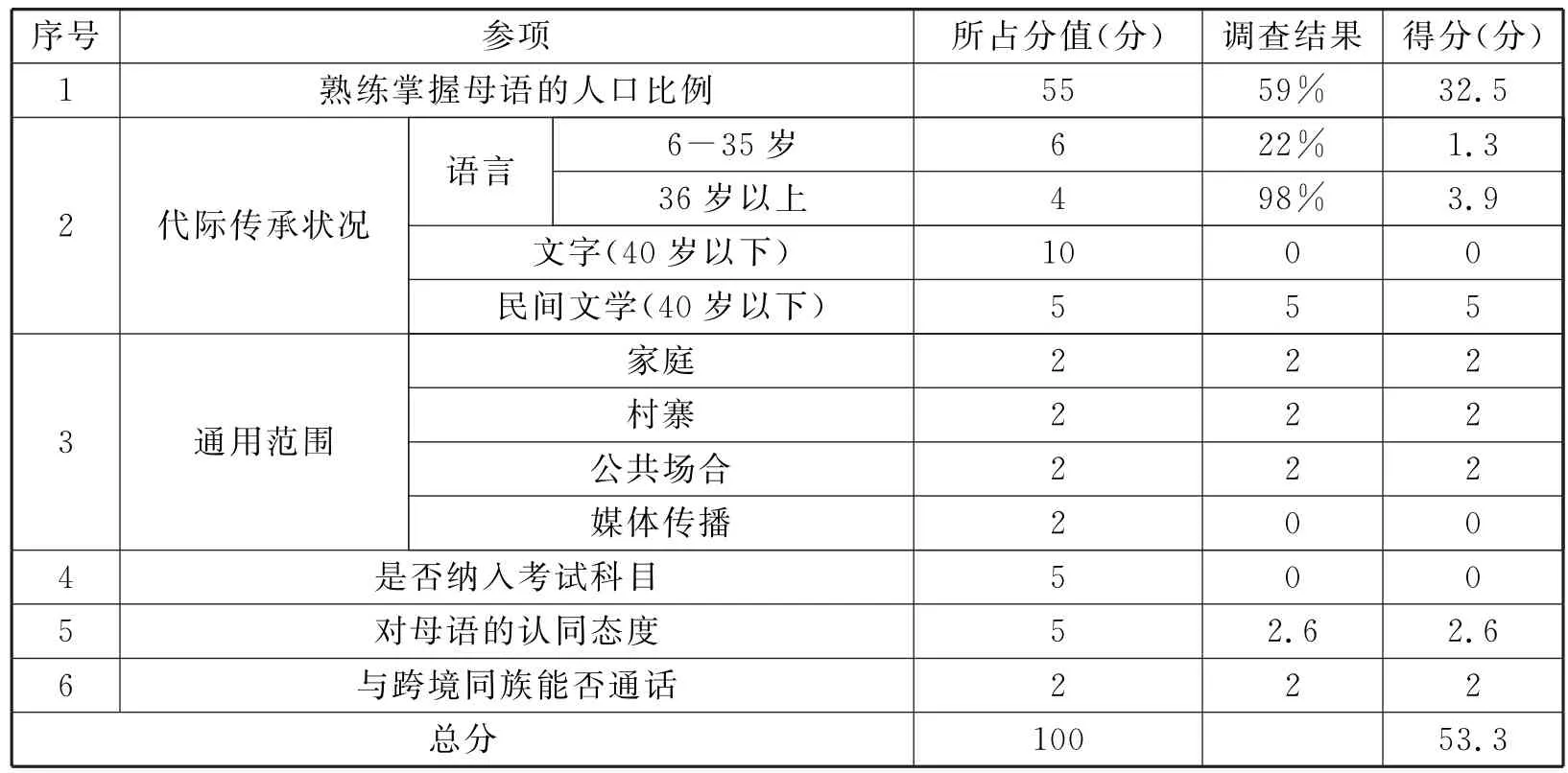

表3 田坝心小组傣语文活力度评分表

傣族民间文学和傣文字的传承 83个傣族人中,20个年龄较大的老人会讲傣族故事,30多岁的人就不会讲,小孩子更不会讲,傣族文字已经没有人会写。在对田坝心上组组长梅国松访谈时了解到:傣族也有小年,是在农历六月初六,但因为壮族的小年是六月初一,他们也改成了六月初一。并且,这里的傣族全部不过泼水节。田坝心小组傣族在传统文化、节日以及傣文字的传承上已经出现了代际传承的断裂。

傣语文活力度 综合调查所得数据,我们对田坝心小组傣语文活力度进行了测量,具体数据如表3。田坝心小组傣语文活力总分为53.3分,傣语文活力度属于严重衰退型。

三、田坝心小组壮傣语文活力度的成因

田坝心虽然是壮傣杂居寨,但壮语文活力度如此高而傣语文活力度却比较低,其中的原因是非常值得探究的。根据调查分析,我们认为主要有以下一些原因。

壮语文高活力度的成因

第一,壮族人口占优势。田坝心是杂居寨,根据调查统计,壮族人口(6岁及以上)占总人口的69.0%,傣族占22.7%,汉族占7.2%,苗族占1.1%,瑶族占0.5%。如表4。

表4 田坝心各民族人口比例

可以看出壮族人口的绝对优势使得壮语在使用人数上占很大的优势。壮语在田坝心小组属于强势语言,壮族之间全部用壮语交流。其他民族需要和壮族交际,就会主动学习壮语。并且,傣语和壮语相近,傣族学壮语比较容易。我们在对田坝心组长梅国宁访谈时,他提到“傣语和壮语非常像,所以他们傣族人学习起来特别容易,觉得和自己的傣语一样”。

第二,壮族强烈的民族自信心。通过调查分析,我们认为田坝心壮族具有强烈的民族自信心。在问卷“你是否会担心未来母语会消失”和“在其他民族面前讲自己的母语是否会害羞”这两项中,12个被调查者中,前一项有12个人选择了“有信心,不会消失”,后一项有11个人选择“很自豪,不害羞”,有1个人选择了“害羞”。这个人是周胡琴,30岁。在交谈过程当中,我们发现,周胡琴在用汉语和我们交流时有点儿紧张,在村子里和其他民族也讲壮语,平时和村外交流很少。我们认为,周胡琴并不是因为讲母语而害羞,而是其性格特点造成她与人交流时害羞。

第三,境外壮语的存在有助于壮语的保存。田坝心很多农户种植香蕉和甘蔗,每到收获季节,有很多越南壮族人会到田坝心来务工,彼此用壮语交流。在被问到“你们觉得越南壮族和你们一样吗?越南壮语和你们的一样么?”时,被调查者基本上都觉得越南壮族和他们一样,话也一样。这体现了田坝心壮族对境外同族的认同,在一定程度上促进了壮语的使用。

第四,其他民族兼用壮语有助于增加壮语的活力。前面我们谈到,田坝心小组非壮族全民兼用壮语,我们对这一现象进行了探究发现,田坝心非壮族不仅兼用壮语,他们对彼此的民族非常尊重,并且非常团结。在访谈中,时常有人提到,现在国家对他们好,国家提倡民族大团结,各民族之间和谐相处,大家都是平等的,学习其他民族的语言并不觉得不好。壮语在不同民族之间的普及大大增加其活力度。

第五,族内婚占主导有助于壮语的生存。根据调查,我们发现田坝心壮族农户共81户,其中,仅有19户属于族际婚姻,其他都属于族内婚姻,这种同族婚姻的普遍存在,稳定和提升了壮语文的活力度,有助于壮语的生存。而且那些族际婚姻家庭里的壮族也没有因为民族不同而放弃使用壮语,反而这些家庭成员之间经常使用壮语,很多小孩出生后第一语言都是壮语。这与很多族际婚姻家庭的语言使用情况不同。

傣语文低活力度的成因

第一,人口少。傣族人口只占田坝心人口总数的22.7%,和壮族相比人口处于劣势地位。在这种环境下,处于劣势地位的民族不论是在语言上还是在生活习惯上都会出现向强势民族靠拢的趋势。傣族人也一样出现了这样的现象,傣族家庭中多使用壮语和汉语,有的家庭使用壮语、傣语和汉语。傣族家庭长期兼用壮语使得年龄小的孩子就不会说傣语了,使母语的传承出现了断代的现象。

第二,对壮语的高度认同。在调查中我们发现,傣族人对壮族的认同度非常高。在对上组组长梅国松的访谈中,当问到“这个傣族会讲壮语吗”,他的回答是“当然会”。而在问到“这个傣族为什么不会讲傣语呢”,他的回答是“不会么就是不会了嘛,都说壮语嘛”。从梅国松对两个问题的回答,我们可以看出,梅国松觉得傣族会壮语是肯定的,但不会傣语并不觉得奇怪。可以看出,他对壮语的认同感已经超出了对母语的认同感。梅国松还表示“壮语和傣语非常接近,学习壮语很容易”,这也可以看出他对壮语的认同。

第三,对本民族文化不重视。田坝心的傣族原来的小年是农历六月初六,但因为壮族的小年是农历六月初一,现在傣族把小年定在农历六月初一。并且,田坝心的傣族全部都不过泼水节,傣族人自己也不清楚为什么不过,人们很多年不过泼水节也不觉得有什么奇怪或遗憾的。

总之,当前田坝心小组壮、傣语文活态状况的形成,既有其内在因素,也有外在原因,是语言接触下产生的结果。

[1]戴庆厦,等.耿马县景颇族语言使用现状及其演变[M].北京:商务印书馆,2010:12.

[2]戴庆厦,等.云南德宏州景颇族语言使用现状及其演变[M].北京:商务印书馆,2011:10.

[3]戴庆厦.“科学保护各民族语言文字”研究的理论方法思考[J].民族翻译,2014(1):12.

[4]蒋颖.论语言接触与语言和谐[J].云南师范大学学报:哲学社会科学版,2008(5):56-63.

The Present Status of Zhuang and Dai languages at Tianbaxin Group and the Main Causes

ZHANG Jie LIU Liyuan

(School of Chinese Language and Literature,Yunnan Normal University,Kunming,Yunnan 650500)

Dai nationality;Zhuang nationality;mixed village;language living state

Tianbaxin group is a mixed village of Zhuang and Dai people.The Zhuang language is vigorously alive as the Zhuang people use their native language firmly,while the Dai is rather weak and losing its language vitality as half of the Dai population regards the Zhuang as their first language.The main causes are that the Zhuang is the dominant in population size,they are confident in their ethnicity,and they generally marry within their nationality,even beyond the border;while the Dai are smaller in population size,mostly identify themselves with the Zhuang language,and do not give enough importance to their own culture.

张 洁,研究方向为少数民族语言文字。

H004

A

1009-9506(2015)02-0055-06

2015年1月22日

①文章是国家语委十二五规划项目“民族语文活态保护与双语和谐乡村(社区)建设研究”(项目编号:WT125-67)的系列成果之一。感谢导师戴庆厦教授的悉心指导。

刘丽媛,研究方向为少数民族语言文字。