高校学报编辑映射性价值分类及建构

胡益波 王燕

(浙江海洋学院学报编辑部,浙江舟山316022)

高校学报编辑映射性价值分类及建构

胡益波 王燕

(浙江海洋学院学报编辑部,浙江舟山316022)

高校学报使用价值的背后是编辑主体映射性价值的凝结,忽略编辑主体价值,是导致学报价值扭曲和平庸的根源。编辑主体的映射性价值主要体现在真理、伦理、策划和传播四个方面,贯穿于学术生产到编辑出版的整个过程,并且环环相扣,缺一不可。基于目前学报存在的价值困境,探索编辑映射性价值构成和建构途径,对提高学报价值含量和影响力具有重要意义。

学报;编辑;映射性价值;构建

现行价值哲学将“价值”理解为物对人的直接关系(包括需要、效用等等),强调客体满足主体需要的使用价值,往往忽略了人的主体赋值于客体的映射性价值。然而究其本质,使用价值的源头乃是“映射性价值”,即由人的主体将其所持有的社会关系的价值赋予客体对象而生成,如映射社会利益关系行为形成伦理价值,映射感性形象而创造美学价值,映射人类认知活动而创造真理性价值。[1]使用价值是映射性价值的物化形式,两者不能割裂。高校学报作为历史性产物,一直以来被定位为高校科研成果展示和交流的平台,这种定位强调的是学报的使用价值,而对成果的价值生成源头和赋值过程缺乏提示,忽略了编辑对真理、伦理、策划、传播等价值的追求和创造活动,为学报不断被工具化的不良趋势和不健康的利益交易埋下了伏笔,导致的结果是现今学报大规模的质量平庸和价值扭曲,以及编辑主体价值感的大幅度滑坡,反过来又进一步加重了学报的存在危机。高校学报想要走出价值困境,扩大自身影响力,必须提升编辑价值感,探索编辑映射性价值构成和生成途径,从而提高学报在众多学术期刊中的价值含量。

一、编辑映射性价值分类

高校学报从策划到出版的各个环节都凝结着编辑的劳动和价值追求,是编辑映射性价值的产物。编辑正是按照自身价值追求形成的理念、秩序、风格、创意、美感将原材料(来稿)组织、加工、表达成公共知识,从而发挥学术期刊在知识转移过程中的中介效应与促动作用,实现知识信息有效传播。[2]编辑的价值追求直接关系着刊物的质量和影响力。高校学报编辑映射性价值越丰富越多样,学报呈现的价值就越多,反之亦然。编辑的映射性价值从学术生产到出版传播可以分为以下几类。

(一)真理价值

梁启超在《学与术》中写道:“学也者,观察事物而发明其真理者也;术也者,取所发明之真理而致诸用者也。”可见学术的目的在于寻找真理,运用真理。真理价值作为学术生产的旨归,是学报存在的基础,也是学报最大的核心竞争力。编辑主体的真理价值映射包括两个方面:一是重视求真的结果:研究成果应无限地接近于研究对象的本质和规律。二是重视求真的态度:反对作者弄虚作假,提倡作者求真务实,独立思考。在学术研究日益功利、浮躁、平庸的今天,编辑作为学术生产的把关人,更要坚守真理价值追求,营造出唯求真知的学术氛围。

(二)伦理价值

学术伦理是科学界或学术界的职业道德规范。它是学术诚信、学术责任、学术平等、学术尊严、学术追求的综合体现。[3]学术伦理体现于学者的内在品质,但同样不能离开编辑的伦理导向。编辑是学术伦理的守护者和执行者,其对刊物及作者的学术品格的孜孜追求,是作者学术伦理的外在驱动力和客观要求。当前,学术不端和学术腐败层出不穷,学报也不可避免受到了冲击,因此,这种导向显得尤为必要。

(三)策划价值

学术策划是编辑对学报发展使命的思考,体现为对学报的呈现内容、呈现形式和呈现意义的主动探索。策划价值重在有效整合并呈现学术成果,彰显学报个性。学报在内容选编、思想呈现、塑造公共观点、促进学术交流方面离不开编辑的精心策划。基于高校学报普遍存在着内容雷同化、平庸化的现状,编辑策划价值是学报由粗放式、自发式生存转向精细化、自觉化发展的必要前提。

(四)传播价值

学术乃天下公器。学术成果一旦发表,就成为公共资源,公共资源优劣与否对于社会和学术的发展相应产生积极和消极的影响。因此,编辑的传播价值基于两点,一是要传播什么,二是如何传播。一方面学报要努力获取和发表富有传播价值的资源,建立话语权;另一方面要建立有效新颖的传播途径,使学术资源得到更快更广的传播,扩大学术影响力。在数字化媒介高度发展的今天,编辑的传播价值显得尤为重要。

二、映射性价值关系

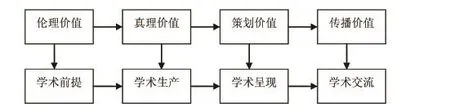

编辑映射性价值具有系统性、连贯性,对应于学术活动的整个过程。这意味着编辑映射性价值追求不能仅局限于某一方面,而应完成每一环节的价值映射,才能促成学报整体价值的实现。每一种价值映射都推动着、影响着相关价值的实现,其关系见图1。

图1 编辑映射性价值关系

在学报编辑出版过程中,伦理价值和真理价值是一脉相承的,前者是后者得以实现的前提,而这两者又是策划价值得以存在的基础,最后又通过传播价值实现学术成果的交流、争鸣。这四者环环相扣,缺一不可。在这四者中,伦理价值和真理价值追求在任何时代、社会中都是恒定的,是编辑必须始终坚持的,也是学术和学报的应有之意;而编辑的策划价值和传播价值则随着学科体系、研究对象、关注话题、媒介形态等不断变化而不断升级换代,推陈出新。同时,在四者价值映射皆备具的基础上,增强某一环节的价值映射,则能使学报更具竞争力和影响力。

三、高校学报面临的价值困境

(一)真理价值的滑坡

当前高校学报面临的最大困境就是学术质量的普遍平庸。究其原因,一方面在于传统研究领域经过长期的深入挖掘后,原创性、争议性的成果日渐稀少,作者的创新能力和成果面临萎缩。另一方面在于作者的学术态度倦怠,疲于应付高校各种科研考核和教学任务,缺少静耕细作的心境和环境,论文粗制滥造,急功近利,甚至不惜打着关系稿的名头寻求发表的平台,凌驾于编辑的学术管理权限。另外,在目前学术评价机制的导向下,高质量的学术成果投向传播价值更大更广的专业刊物或名校学报,大量的普通高校学报面临稿源危机,以致造成学术发展格局中的马太效应。[4]

(二)学术伦理的扭曲

相较于真理价值的直接性和外显性,伦理价值在个体创作中呈现内隐性,较不容易为人识别,从而为部分作者的学术不端行为提供了可乘之机,同时,学术监督机制和不端行为处罚制度不完善也使得一些研究者敢于铤而走险。[5]高校学报成为其受害者之一。《学术期刊论文不端行为的界定标准》将学术不端分为三类:学术不端论文本身存在的不端行为、作者署名中的不端行为、投稿和发表过程中的不端行为。这些行为或存在主观故意或对学术规范认识不足,侵占了原创者的权益,污染了学术风气,同时对高校学报的发展和声誉造成了不良的影响。

(三)策划意识的薄弱

由于受到传统功能定位的制约和由行政主导的生存体制的影响,无论从内容到形式,从出版到营销,与专业期刊或商业期刊相比,高校学报的策划意识和能力都显得十分薄弱,栏目设置、学科内容、呈现形式、来稿方式和作者类群基本一成不变,保守单调,缺少对学术资源创造性的打造和谋求,以致造成令人诟病的千刊一面。

(四)传播手段的落后

长期以来高校学报的传播活动几乎都是围绕着生产者(含主办者、编辑和作者)展开,为生产者服务,读者意识淡漠,读者基本被排斥在传播过程之外。[6]这种功能和需求定位决定了学报囿于学术共同体内部消费的传播思路。在数字化传播格局全面形成的今天,高校学报传播意识依然淡薄,传播手段依然传统、单一,基本上通过少量的纸质发行、赠阅或者通过数据库捆绑实现低层次的网络出版,无法实现学术资源快速、全面的传播,制约了学术成果的有效利用和交流。

四、映射性价值建构途径

(一)真理价值的建构

“一本期刊不仅仅只是一摞纸。期刊意味着持有特殊兴趣和特别思想的一批人在于更大的、愿意花时间和精力来分享这些兴趣的群体进行沟通与交流。这种平衡预示着永久。”[7]就高校学报而言,这种平衡得以成立的基础在于全力奉献有真理价值的学术成果。面对学术研究功利、浮躁、平庸的现象,编辑作为学术生产的把关人,要坚守真理价值追求,必须构建相应的管理体系和权力体系作为保障。第一,严格落实论文检测、双向匿名审稿、修改复审复查、责任编校制度,从源头上杜绝粗制滥造,同时对通过评审和修改的文章精益求精,凸显其价值。第二,质量至上,坚持学术独立。帮助有价值的论文突破作者身份、地域等限制来到读者面前,对人情稿和有名无实的稿件坚决说不,拒绝让其凌驾编辑的管理权限。第三,宁缺毋滥,以质量求分量。灵活调控栏目设置和相应刊稿量,将学报从综合栏目设置的束缚中解脱出来,对于质量不佳、稿源萎缩的栏目实施“下岗”,重要和特色栏目稿件重质不重量,从长远出发建立稳定而优质的栏目和稿源。

(二)伦理价值的建构

在整个学术研究过程中,伦理价值规约必不可少,它既是研究者个体学术研究的开端,也是学术成果得以被学报接受的第一条件。编辑要将伦理价值作为学术管理的重要内容,把好诚信关,遏制腐败造假之风。有必要在厘清学术伦理失范原因的基础上,采取一些针对性的加强学术伦理建设的举措。[8]第一,编辑自身要加强学习,留意和把握栏目的学术研究进展和规律,加强学术辨别能力,能对论文的原创性和真实性做出初步判断。第二,切实建立学术不端防御机制。如运用学术不端检测系统对所有来稿进行检测,将论文的不当重复率控制为零,通过后才能进入后续流程。第三,建立学术督查制度,加大惩治学术不端的力度,将主观故意剽窃的作者列入黑名单,对一稿多投或者署名不当的作者进行责任追究,对其敲响警钟。四,在高校师生中加强学术伦理和规范的宣传和培训[9],帮助作者加强对学术伦理规范的了解,养成学术自律,避免学术失范。

(三)策划价值的建构

如何取得优秀学术成果,以及如何有效呈现学术成果,是学术策划的核心。学术策划是学报得以形成学术个性和发展方向的重要保证。若要谋求学报的发展,学术策划是必不可少的。第一,内容的策划,获得重要学术资源,形成自己的话语权。这包括常态策划和专题策划。常态策划是学报根据本校学科和专业优势、地域性与历史优势、区域文化与经济发展优势等,设立自己的重点或特色栏目,并且贯穿栏目从创立到维护到发展的全过程,既要论证栏目可持续性发展,又要通过策划会议、约稿、设置议题等不断寻找栏目生长节点,取得优质成果,推动栏目优化升级,保持栏目的独有价值。专题策划则十分考量编辑的学术触觉和话题驾驭能力,聚焦社会或文化的热点、重点、难点问题,及时推出话题,为研究成果提供第一时间发表平台,使学报成为意见领袖,主动发挥引领话题的作用。第二,内容呈现方式的策划。高校学报无论在栏目名称、封面设计、内容提示上都需要打破传统做法,在庄重的基础上呈现活泼和个性。如在封面上刊印重点论文名称,增加每一期编者序,特色栏目的主持人语、重点论文导读等,使优秀栏目和论文吸人眼球,帮助读者更好地更快地了解学报内容。

(四)传播价值的建构

编辑的传播价值映射是学报积极参与学术对话和拓展学术影响的重要推动力。基于读者意识淡薄和传播手段陈旧的现状,编辑应更新传播理念,推动学术成果的普及和应用。第一,建立大读者意识。除了与学报相关的学术共同体,还应树立大众读者意识,寻找潜在读者和作者。要认识到,公众理解和认识科学,不仅只是专业理论、专门术语,更是对于科学这种人类文化活动和社会活动的整体的理解。学术应重在质而不在于形。学报应放下知识优越感,在传播范围上辐射大众;在内容上积极策划大众关注的热点和争议话题,对此做出快速反应和深度解读;在形式上力求活泼多样,让学术走近大众,从而成为读者乐意翻阅的智性读物。第二,更新传播手段。通过优先发表等手段获得论文成果的首发权,应用微信、期刊APP,微博、论坛等数字媒体,通过文字、图像、声音的多媒体化融合提升期刊的可读性,实现学术期刊与公众在文本解释和信息交流之间的即时互动,加快内容推送,提高成果的传播速度和广度。[10]

[1]鲁品越.价值新概念与唯物史观新境界[J].西南大学学报:社会科学版,2014(4):5-15.

[2]夏登武.基于知识转移视角的科技学术期刊传播力探讨[J].编辑学报,2014(2):114-116.

[3]王晓辉.学术伦理,学者内在的品质[J].比较教育研究,2012(9):1-4.

[4]杨红艳,蒋玲.马太效应调控视角下的学术评价机制改进[J].河南大学学报:社会科学版,2015(5):145-151.

[5]汪慧,张波.人文社科类学报学术不端行为的成因及防范[J].北京青年政治学院学报,2013(2):94-100.

[6]吴定勇,王珏,吴俊.传者本位与高校综合性学报的传播困境[J].西南民族大学学报:人文社科版,2008(1):224-227.

[7]陈凤兰,吕静薇,孟辉,等.美国期刊理论研究·前言[M].北京:中国传媒大学出版社,2009:1.

[8]罗志敏.大学学术伦理规制:内涵、特性及实施框架[J].清华大学教育研究,2010(6):50-55.

[9]陈春莲.论新时期研究型高校教师的学术伦理建设[J].湖北社会科学,2013(10):183-186.

[10]王燕,黄品全,胡益波.社科学术期刊与公众交互的可能性研究[J].编辑之友,2015(10):47-50.

Mapping Values of Universities’Journals:Classification and Construction

HU YiboWANG Yan

(Editorial Department,Zhejiang Ocean University,Zhoushan 316022,China)

Universities journals’value-in-use is the condensation of editors’subjective mapping values.Therefore,ignoring editors’subjective value is the root of journals’distorting and even mediocre values.Editors’subjective mapping values are embodies in four aspects:truth,ethics,planning and distribution,penetrating the whole process from academic production to editing and publication. The four aspects are interlocked and indispensable.Considering the current value dilemma universities journals face,it is of great significance to explore composition and construction of mapping values of universities’journals so as to improve journals’values and influence.

journals;editing;mapping values;construction

G232

A

1008-8318(2015)10-0068-04

2015-08-20

胡益波(1970-),女,浙江舟山人,副研究员,硕士;王燕(1980-)女,浙江舟山人,编辑,硕士。