马克思创新思想与经济发展方式的转变

洪修文

(武汉大学 马克思主义学院,湖北武汉,430072)

马克思创新思想与经济发展方式的转变

洪修文

(武汉大学 马克思主义学院,湖北武汉,430072)

世界范围内经济发展方式转变之后,现阶段支持中国经济长期发展的要素禀赋条件的变化,使传统经济发展模式难以为继而必须转变。中国经济发展方式“久推难转”、“转而不快”有着多方面的原因。世界经济发展的历史证明经济的发展要靠创新引领,加快转变经济发展方式的根本出路在于创新。马克思创新思想是当今最科学、最全面的创新思想,以马克思创新思想为指导不断进行技术创新和制度创新,是实现我国经济发展方式转变唯一可行的路径。

创新;马克思创新思想;经济发展方式

从发达国家经济发展的历史进程来看,这些国家实现经济现代化的过程都伴随着经济发展方式的转变。经济发展方式是个包含多方面内容的概念。从经济增长角度看,经济发展方式转型就是经济增长方式转型,因而判断和衡量这一历史性变化的主要标准,就是经济的发展是否真正实现了从粗放型向集约型的转变。衡量粗放与集约的主要指标是全要素生产率(TFP)贡献率。在新古典经济增长理论中,“全要素生产率”增长是产出增长率与各要素投入增长导致的产出增长率之差。即全要素生产率增长体现的是要素投入对产出增长贡献以外的、不能被要素投入解释的那部分产出的增长,也就是著名的“索洛(Slolow)残差”。它主要来源于技术进步、资源配置效率的提高 (主要体现为体制的不断完善)。一般认为,全要素生产率对经济增长率的贡献份额小于30%的经济发展方式为粗放型,30%~50%的为半集约型,50%~70%的为集约型,70%以上为高度集约型。根据世界银行经济学家的估算,中国全要素生产率对提高劳动生产率的贡献率,从1978年—1994年间的46.9%,大幅度降低到2005年—2009年间的31.8%,并预计进一步降低为2010年—2015年间的28.0%[1]。究其原因,一般认为1994年我国社会主义市场经济体制框架基本确立后,我国制度变迁对经济增长的作用才从推动资本、劳动增长转到推动全要素生产率的增长上来;中国全要素生产率的变化与发达国家不同,不是因为我们的技术进步取得了很大进展,更多是因为改革 (市场化) 和开放 (技术引进) 效应,但是这些效应正在逐渐减弱[2]。在这种情况下,传统经济发展方式将难以为继。世界各国经济发展的历史证明,经济的发展就是靠创新引领的发展,加快转变经济发展方式的根本出路在于创新。马克思创新思想是当今最科学、最全面的创新思想。走中国特色的社会主义发展道路,在现阶段中国经济社会发展处在重大转型期,以马克思创新思想为指导,不断进行技术创新和制度创新是实现我国经济发展方式转变唯一可行的路径。

一、经济发展方式转变问题的提出

第二次世界大战结束后各国经济上都陷入了极大的困境,最为迫切的任务就是恢复和发展经济。20世纪40年代末到60年代初这一时期,大多数国家将发展理解为物质福利持续而长期的改善,经济发展实际上等同于经济增长。在这种发展观的影响下,各国不遗余力一味追求人均产出增长,结果到了20世纪60年代中期至70年代末这种发展模式带来了巨大的负面影响:“如果世界人口、工业化、污染、粮食生产以及资源消耗按现在的增长趋势继续不变,……最有可能的结果是人口和工业生产能力这两个方面发生颇为突出的、无法控制的衰退或下降。”[3]

20世纪80年代初至90年代中期,人们对发展的理解从经济领域逐渐扩展到资源、环境、人口和社会等多个领域。世界银行经济顾问、哈佛大学教授霍利斯•钱纳里明确指出,经济发展就是经济结构的成功转变,即从一个相对固定的结构向另一个结构的多维过渡。1987年联合国通过的《东京宣言》更是将持续性、平等、社会公正、安全等列为经济指标。

20世纪90年代后期以来是当代最前沿发展观形成时期。诺贝尔经济学奖获得者阿玛蒂亚•森在《以自由看待发展》中提出了一个以人为中心、符合人类本性的发展。他认为自由(包括政治自由、公民权利、经济设施、社会机会、社会透明度和安全性等内容) 不仅是人类发展的最终目的, 更是发展的主要手段。

我国在社会主义改造完成之后,经济建设基本上全盘照搬了苏联优先发展重工业的发展模式。以实现工农业生产高指标为目标的“大跃进” 运动,就是只求速度不求效益型增长的典型。20 世纪 60 年代我国引入了苏联学者根据马克思的扩大再生产理论提出的“外延增长”和“内涵增长”概念, 对我国经济建设发挥了一定指导作用,但是十年“文革”使稍有起色的国民经济再次陷入了低谷。

党的十一届三中全会后伴随国民经济的飞速增长,经济建设中高投入、高消耗、低产出、低效益问题愈显突出,逐渐引起了党中央国务院的重视。1982 年9月,党的十二大提出“把全部经济工作转到以提高经济效益为中心的轨道上来”;1987年10月,党的十三大又明确提出“要从粗放经营为主逐步转到集约经营为主的轨道”,“使经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来”;1992年10月, 党的十四大再次提出“努力提高科技进步在经济增长中所占的含量,促进整个经济由粗放经营向集约经营转变”。2002年11月,党的十六大提出 “走新型工业化道路”,为转变经济增长方式指明了方向; 2003年10月,十六届三中全会提出了以人为本、全面协调可持续的科学发展观,可以说是当代最为科学的发展观。2007年6月,胡锦涛在中央党校省部级干部进修班上首次提出“实现国民经济又好又快发展, 关键要在转变经济发展方式、完善社会主义市场经济体制方面取得重大新进展”。至此,“转变经济发展方式”命题正式提出。同年10月,党的十七大报告更是指出:“加快转变经济发展方式,推动产业结构优化升级。这是关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务。”十七届五中全会通过的“十二五”规划的建议明确指出,做好“十二五”时期经济社会发展工作,必须以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线。这个建议对加快转变经济发展方式的基本要求作出了新的概括,表明转变经济发展方式战略思想已经形成了比较完备的科学体系。

通过历史回顾,我们可以发现,从大致相同的上世纪60年代开始,西方发达国家经过三十多年的发展大多在上世纪90年代后实现了经济发展方式转变,而在我国由于各种原因经济发展方式“久推难转”、“转而不快”,但是时至今日我国经济发展方式到了“难转”但必须转、“不快”但必须加快的境地。

二、现阶段支持中国经济长期增长的要素禀赋条件发生了变化,原有经济发展模式难以为继

经过三十多年的发展,中国经济摆脱了“贫困陷阱”,步入中等收入行列国家。与此同时,中国经济也进入重大转型期,宏观上支持中国经济长期增长的体制转轨、自然资源、投资、人口、外资外贸等要素禀赋条件已经改变,有的甚至正在发生逆向变化,从而决定了原有单纯靠规模扩张、要素驱动的经济发展方式模式难以为继。

(一) 体制禀赋条件的变化

改革是推动社会发展的动力之一。过去三十多年来,中国从计划经济体制向市场经济体制的改革不断深入,为中国经济持续的高增长释放了巨大的动力空间。目前,无论是宏观层面上的所有制体制、分配体制、调节体制,还是中观层面上的金融体制、财政体制、税收体制和投资体制以及微观层面上的企业运行机制都基本确立,标志着中国从以增量改革为特征的前改革时代步入“啃骨头”为特征的后改革时代,中国市场化改革对经济的推动作用逐步减弱。

(二) 人口禀赋条件的新变化

从1982年到2011年,中国适龄劳动人口比重从61.5%上升至74.4%,总抚养比从62.6%下降至34.4%,形成了一个低工资水平下充足的劳动力供给和低抚养比人口结构。加之老龄化高峰来临前,由于社会保障支出负担轻、财富积累较快形成较高储蓄率,为我国“高储蓄、高投资、高增长”模式提供了有力的人口条件,即中国经济增长的“人口红利”。但是,仅仅三十多年之后中国“未富先老”步入人口老龄化时代,中国人口红利正逐步消失。中国人口红利逐步消失有两个标志:第一个是2004年左右的全国出现的用工荒,表明普通劳动者的用工需求难以满足。第二个是2011年中国适龄劳动人口比重 10年来首次出现下降,从2010年的74.5%降低至 2011年的74.4%[4]2012年和2013年中国劳动力总量分别下降了345万、244万[5],而全国第六次人口普查数据显示人口老龄化比率为8.9%,预计到2050年左右将高达30%。2007年以前中国经济增速达到14%以上,此后逐年降低。2012、2013年经济增速为7.7%和2014年上半年为7.4%,我国的人口状况的变化与经济增速基本一致。

(三) 投资禀赋条件的新变化

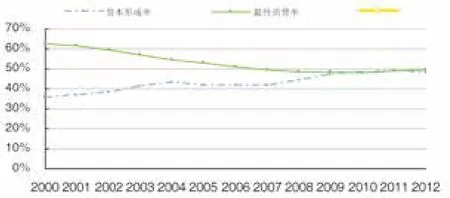

改革开放以来,由于相对低廉的要素成本加之分权带来的地方政府间竞争效应,中国的投资率不断攀升。1978年由支出法计算的投资率仅为38.2%,2011年这一指标最高达48.31%, 投资率的不断上升有力地拉动了中国经济增长。然而,随着2008年全球经济危机和供给冲击的影响加剧,中国的投资红利出现了新变化:一是依靠较低的劳动力成本、融资成本和土地成本形成的 “投资成本洼地” 效应正在逐步减弱,高投资所依赖的低要素价格发生了改变;二是地方政府间竞争带来的高投资出现的政绩工程、重复建设问题必将在进一步的政府职能改革中得到改变;三是与高投资率明显对比的是我国的最终消费率持续下降(见图一)。消费对生产、投资具有反作用。投资与消费比例失衡,导致国内市场规模受限,生产能力相对过剩,使得居民生活不能随着经济快速增长而同步提高。同时也使得中国经济增长对出口的依赖程度不断提高。

图一:2000-2012年中国的资本形成率和最终消费率

(四) 自然资源禀赋条件的新变化

三十多年来,廉价的自然资源价格为中国制造业的发展提供了强大的比较优势基础,但是由于经济增长高度依赖低成本资源和生产要素的高度投入,科技进步和创新对经济增长的贡献率偏低,客观上刺激了资源性产业过度发展。自然资源禀赋目前也出现了新变化:一是多数自然资源具有不可再生的特性,而目前很多行业已经出现较为明显的资源短缺状况;二是国家对相关资源开发缺乏有效保护以及低水平资源开采对生态环境的破坏较为严重。随着资源价格逐步市场化,以不断耗竭低价资源为代价的经济增长模式必将不可持续。另外,由于缺乏相应技术,一些重要矿产资源必须上升到国家战略层面加以保护,要尽快改变大量输出低价矿产原材料的不利状况。2010年欧盟委员会在研究全球46种矿产的基础上,将14种矿产确定为关键性矿产原材料,其中有9种主要产自中国(锑、萤石、锗、石墨、稀土、钨、镓、铟、镁);美国兰德公司于2013年发布了《关键和战略性矿产威胁美国制造业的报告》,同样确定了14种最需要的关键战略性矿产原材料,其中有11种主要来自中国(稀土、钨、锗、石墨、萤石、锑、铟、重晶石、钒、镓、镁)[6]。由于缺乏相应技术和管理措施,中国目前存在的是大量输出这些低价矿产原材料,然后又高价进口其制成品的尴尬局面。相信国家对于战略性矿产、重要优势矿产和严重短缺矿产会尽快出台国家层面的战略保护政策,确定战略性矿产名录,采取有效的针对性保护措施。

(五) 外贸禀赋条件的新变化

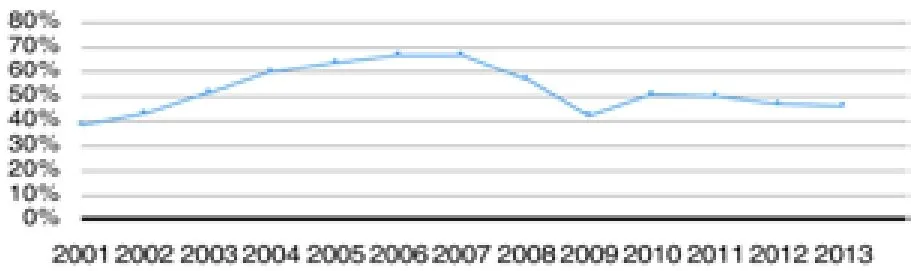

过去三十多年来,中国利用自身的资源优势、成本优势、市场优势全面融入到全球产业与贸易分工体系中。一个国家的进口和出口贸易总额在本国国内生产总值(GDP)中所占的比重被称为该国的外贸依存度。中国外贸依存度一路蹿升,2006年最高达67%,远远高于同期发达大国和发展中大国的水平,近年来逐步回落至50%左右(见图二)。外贸依存度的迅速增长表明中国在当代国际分工体系中扮演了越来越重要的角色。但是过高的外贸依存度将激发他国与中国的经贸冲突,加大中国经济所面临的国际经济和政治风险。同时中国外贸依存度高、许多产业出现了供大于求的局面,在短缺经济时期形成的吸引外资优惠政策(如低工资、低地价、税收减免和以市场换技术等政策)正在对中国的和平发展和可持续发展产生负面作用。因此,从长期看,外资与出口作为中国经济增长的核心动力难以维持,其对增长的贡献将步入递减区域。

图二:2001-2013年中国外贸依存度

三、以马克思创新思想为指导,加快实现我国经济发展方式转变

世界各国经济发展的历史证明,经济的发展就是靠创新引领的发展,是创新促使经济发展不断从已有的层次上升到更高的层次。加快转变发展方式是世界经济发展方式变革的一般规律,是现代化进入一定阶段后各国普遍面临的挑战,更是未来中国面临的重大战略任务。早在20世纪60年代后期我国就从前苏联引入转变方式这一概念,期间不断加以重申, 但时至今日经济发展方式难以转变或者说转换缓慢,充分反映了转变过程的艰巨性。以最为科学全面的马克思创新思想为指导,进行技术创新和制度创新是实现我国经济发展方式转变的唯一出路。

(一)马克思的创新思想是创新理论的元思想

现代意义上的“创新”概念是由约瑟夫•熊彼特提出的,其实早在熊彼特之前,马克思在《经济学手稿》、《资本论》等著作中就表达了与熊彼特类似的思想,并且比熊彼特的创新思想更丰富、全面。连熊彼特本人也承认马克思是创新思想的奠基人,他甚至毫不讳言地指出他的创新理论与马克思的创新思想有着惊人的相似之处和内在的联系,而且只是马克思研究领域中的一小部分。“从这种看来无足轻重的源泉,产生了——正如我们将要看到的——经济过程的一个新概念。它会克服一系列的根本困难,并从而证明我们在正文中对这一问题的陈述是正确的。这个问题的新陈述同马克思的陈述更加接近。……但是我的结构只包括他的研究领域的一小部分”[7]。这里的“新概念”指的就是“创新”。熊彼特还对马克思的创新思想给予了极高的评价,他指出:“谁都没有能看到这样明显而且很久以前马克思就曾强调过的一个事实——资本主义,在本质上是经济变动的一种形式或方法,它不仅从来不是,而且也永远不可能是静止的。……它不断地从内部使这个经济结构革命化,不断毁灭老的,又不断创造新的结构。”[8]“它是从内部不停止地经历着革命的,革命者是新企业,即随时都有新商品或新生产方法或者是新商业机会侵入现存的产业结构,它不断通过这种创造性的毁灭过程导致产业突变,马克思比他同时代任何经济学家更清楚地看到了这个产业变化的过程,更完全地体会到它的枢纽性质的重要性。”[9]这里的“新商品或新生产方法或者是新商业机会侵入现存的产业结构”、“创造性的毁灭过程”,就是熊彼特所称的“创新”过程。

保罗·斯威齐在《资本主义发展的理论》一书中指出:“熊彼特的创新理论在于运用生产技术和生产方法的变革来解释资本主义的基本特征和经济发展过程,熊彼特的理论与马克思的理论具有某些惊人的相似之处。”[10]熊彼特是在马克思去世的那一年才出生的,因此马克思先于熊彼特提出创新思想就是理所当然的了。美国经济学家谢勒、日本学者金指基与保罗·斯威齐的观点一致,都认为马克思最早提出了创新思想,熊彼特的创新理论只是马克思创新思想的传承。

(二)马克思创新思想的主要内容

马克思在其著作中没有明确提出过“创新”的概念,当然也没有以这一思想为主题的专门著作,但是如果以整体的视角审视马克思的思想,我们不难发现无论是从宏观层次还是微观层面上马克思理论体系中蕴含着丰富的创新思想。

从宏观上,马克思在分析生产力与生产关系的矛盾运动的过程中构建了社会发展的全面创新图景。科学技术创新推动生产力发展。马克思对资产阶级运用科技实现生产力的发展给予了肯定: “自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口,——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢?”[11]生产力的创新发展要求生产关系与之相适应。在《共产党宣言》中马克思指出,在资本主义社会,这种由生产力变革而引发的生产关系变革是经常发生的: “资产阶级除非对生产工具,从而对生产关系,从而对全部社会关系不断地进行革命,否则就不能生存下去。”[12]“资产阶级用来推翻封建制度的武器,现在却对准资产阶级自己了。”

从微观上,在劳动生产过程中的创新包含技术创新和制度创新两个途径,即不断发现和创造新技术、实行新的生产管理方式或制度,提高劳动生产力,从而推动发展。

第一,劳动生产过程中的技术创新。马克思指出:“现代工业通过机器、化学过程和其他方法,使工人的职能和劳动过程的社会结合不断地随着生产的技术基础发生变革。这样,它也不断地使社会内部的分工发生革命,不断地把大量资本和大批工人从一个生产部门投到另一个生产部门”[13],从而导致产业突变,新的生产方式在生产过程的应用推动生产力快速发展,使“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世纪创造的全部生产力还要多,还要大”[14]。

第二,新的生产组织形式的采用或制度变革中的创新。马克思认为,现代经济组织——企业制度的演进经历了简单协作、工场手工业、机器大生产(工厂)、股份公司这几个阶段。协作是在单干基础上的一种创新,使得“在劳动的作用范围扩大的同时劳动空间范围的这种缩小,会节约非生产费用,这种缩小是劳动者的集结、不同劳动过程的靠拢和生产资料的积聚造成的”[15]。“工场手工业分工通过手工业活动的分解,劳动工具的专门化,局部工人的形成以及局部工人在一个总机构中的分组和结合,造成了社会生产过程的质的划分和量的比例,从而创立了社会劳动的一定组织,这样就同时发展了新的、社会的劳动生产力。”[16]“一旦工厂制度达到一定的广度和一定的成熟程度,特别是一旦它自己的技术基础即机器本身也用机器来生产,一旦煤和铁的采掘、金属加工以及交通运输业都发生革命,总之,一旦与大工业相适应的一般生产条件形成起来,这种生产方式就获得一种弹力,一种突然跳跃式地扩展的能力。”[17]马克思对于公司制度的出现做了高度评价:“生产规模惊人地扩大了,个别资本不可能建立的企业出现了。同时,这种以前由政府经营的企业,成了公司的企业。”[18]“那种本身建立在社会生产方式的基础上并以生产资料和劳动力的社会集中为前提的资本,在这里直接取得了社会资本(即那些直接联合起来的个人的资本)的形式,而与私人资本相对立,并且它的企业也表现为社会企业,而与私人企业相对立。这是作为私人财产的资本在资本主义生产方式本身范围内的扬弃。”[19]这种股份资本对私人资本的扬弃,表现为一种制度上的创新。值得一提的是,股份制的到来、经理的出现,是企业管理上的一大创新。

除上述几个方面以外,马克思在《资本论》中论及工场立法、信用制度、产权制度等社会制度变革对生产力发展的影响时,都包含着丰富的制度创新思想。

(三)创新的动力——市场经济环境下的竞争

马克思认为资本主义社会是建立在竞争基础上的。竞争使资本主义生产方式的内在规律作为外在的强制规律支配着资本主义世界。“竞争贯串了我们生活的各个方面,造成了人们今日所处的相互奴役的状况。竞争是一部强大的机器,它一再促使我们的日益衰朽的社会秩序或者更正确地说, 无秩序的状况活动起来,但是它每紧张一次,同时就吞噬掉一部分日益衰弱的力量。”[20]在竞争中, 部门内单个资本家为了追逐超额剩余价值和相对剩余价值,总是要千方百计改进技术、改进管理水平,提高劳动生产率。为了瓜分剩余价值,不同行业的资本家也进行着激烈的部门间竞争。大量资本必然从利润率低的部门转投到利润率高的部门,从而导致利润率平均化。市场中竞争的压力使得企业不能不把创新作为生存的常态举措。市场对创新者的奖励是超额利润和持续发展,对在创新方面落后的企业的惩罚是淘汰出局。实际上,即使在创新方面走在前沿的企业,也只能获得短暂的超额利润。

资本主义竞争不仅使社会生产力得到不断提高和改进,而且使资本主义的生产范围不断扩大。生产力的发展引起分工的扩大,随之引起交往的发展;交往的发展使得商业贸易普遍繁荣,进而冲破国内市场走向世界市场;世界市场的出现,使得各个国家、民族都卷入普遍竞争,每一个不愿丧失自己的历史作用的国家在竞争中被迫采取新的措施,为应对外部的各种压力必须发展自己的生产力。“只有当交往成为世界交往,并以大工业为基础的时候,只有当一切民族都卷入竞争斗争的时候,保持已创造出来的生产力才有了保障。”[21]

(四)创新的价值目标——人的全面、自由发展

马克思充分肯定了创新活动的积极作用。他指出,经典力学理论体系的建立、第一次技术革命的发生以及工厂制度的完善等等, 不仅带来了巨大的经济效益,而且推动了社会关系的变革和社会制度的变迁。但是,在资本主义社会,资本家以是否能带来剩余价值作为评价创新活动的唯一标准。“在各个资本家都是为了直接的利润而从事生产和交换的地方,他们首先考虑的只能是最近的最直接的结果。一个厂主或商人在卖出他所制造的或买进的商品时,只要获得普通的利润,他就满意了, 而不再关心商品和买主以后将是怎样的。”[22]资本主义的这种创新活动在推进资本主义经济快速发展的同时,也带来了严重的生态危机、社会危机、人文危机。马克思指出:“资本主义农业的任何进步, 都不仅是掠夺劳动者的技巧的进步,而且是掠夺土地的技巧的进步,在一定时期内提高土地肥力的任何进步,同时也是破坏土地肥力持久源泉的进步。”[23]“机器劳动极度地损害了神经系统,同时它又压抑肌肉的多方面运动,侵吞身体和精神上的一切自由活动。甚至减轻劳动也成了折磨人的手段, 因为机器不是使工人摆脱劳动, 而是使工人的劳动毫无内容。”[24]“社会生产资料的节约只是在工厂制度的温和适宜的气候下才成熟起来的,这种节约在资本手中却同时变成了对工人在劳动时的生活条件系统的掠夺,也就是对空间、空气、阳光以及对保护工人在生产过程中人身安全和健康的设备系统的掠夺……”[25]

在批判资本家创新目标短视基础上,马克思提出技术创新和制度创新应以人的自由全面发展作为终极目标。技术创新为人的解放和全面发展奠定物质基础。“只有在现实的世界中并使用现实的手段才能实现真正的解放;没有蒸汽机和珍妮走锭精纺机就不能消灭奴隶制;没有改良的农业就不能消灭农奴制;当人们还不能使自己的吃喝住穿在质和量方面得到充分供应的时候,人们就根本不能获得解放。”[26]马克思认识到,只有通过社会根本制度的创新,即无产阶级夺取政权,再利用自己的政治统治夺取资产阶级的全部资本,把一切生产工具集中在无产阶级手里,逐渐使公共职能失去其政治性质, “变为维护真正社会利益的简单的管理职能”[27],“建立一个有计划地从事生产和分配的自觉的社会生产组织,才可能保证一切社会成员有富足的和一天比一天充裕的物质生活,以及他们的体力和智力获得充分的自由的发展和运用 ”[28]。“只有由社会全体成员组成的共同联合体来共同地和有计划地利用生产力,把生产发展到能够满足所有人的需要的规模,结束牺牲一些人的利益来满足另一些人的需要的状况,通过产业教育、变换工种、所有人共同享受大家创造出来的福利,通过城乡融合,才能使社会全体成员的才能得到全面发展。”[29]

(五)以技术创新和制度创新推进经济发展方式转变

中国传统经济发展方式概括起来是投资拉动型、第二产带动型、要素扩张型。表现为重国际市场、轻国内需求,重低成本优势、轻自主创新,重物质投入、轻资源环境,重财富增长、轻社会福利。制约经济发展方式转变的因素既包括思想观念的束缚、经济发展阶段的影响,也有经济体制模式的影响和经济管理体制的障碍。这就要求我们以马克思创新思想为指导,建立转变经济发展方式的市场条件,不断地进行制度创新和技术创新。

1.加快建立转变经济发展方式的市场条件

经济发展方式的转变表现为生产力发展在经济结构以及经济发展驱动力结构变化上。转变经济发展方式就本质而言是提高生产力的问题,而生产力发展的载体是企业,因而企业也是转变经济发展方式的主体。历史证明批量的、使创新成为常规的只能是市场经济。马克思创新思想告诉我们:市场经济是建立在竞争基础之上的,无论是商品价值的决定、剩余价值的实现,还是为谋求更多利润、提升竞争力所进行的技术创新、管理创新和制度创新,都离不开竞争。要使竞争能正常的进行,一个好的市场竞争环境是必不可少的。完善的市场机制既是企业发展的重要条件,同时也是企业进行创新的重要条件。在计划经济时期,由于短缺形成的卖方市场,生产者的产品不愁没有销路,竞争主要在需求者之间展开。企业主要通过生产要素数量的增加来扩大生产规模以满足市场需要。企业缺乏技术研发投入,从而导致市场上产品的更新速度缓慢。而在市场经济条件下,市场往往处于过剩状态的买方市场。竞争主要在生产者之间展开,生产者更多考虑如何通过技术进步、通过创新提高自身产品的竞争力以获取自己的利润。因此转变经济发展方式就内涵于企业发展之中的。

需要说明的是,在经济发展过程中, 在一些如经济危机等特殊时期,宏观经济形势恶化,政府有时根据具体需要采取扩大需求的政策来刺激经济增长,帮助企业渡过难关是必要的,但是这些刺激政策不能成为经济发展的常态政策。因为这一政策不能为转变经济发展方式提供有利的市场条件,从而会减弱市场对企业加快转变经济发展方式的压力。

就中国现在的市场环境而言,政府对经济干预过多,地方保护主义盛行,中小企业在竞争中处于弱势地位,法制不健全。因此,今后要进一步深化改革,约束政府权力,精简政府职能,加强对中小企业的保护,统一全国大市场,营造出一个好的竞争环境,如企业的自由进出,独立的基础科学研究,知识产权的保护,基于投入与收益的比较的创新,避免在创新问题上的弄虚作假等。另外,创新思想的发展表明现阶段的创新主要是国家竞争优势层面上的创新,同时根据发达国家的经验,政府还必须建立健全明确清晰的产权制度、公正的法治制度、公开、公正和廉明的政府行政管理制度以及建立和健全社会基础设施。加快经济发展方式的转变必须遵循生产力发展的规律,按照客观经济规律的要求,把加快转变经济发展方式的重心转到创造更好的市场条件、塑造更好的市场环境和增强企业自身转变发展方式的能力上,使加快转变经济发展方式成为企业的自觉行为。

2.不断推进制度创新,加快经济发展方式转变

马克思制度创新思想要求我们通过不断改革优化生产关系来解放发展生产力,从而推动社会进步。改革开放以来我国经济体制改革在理论和实践上都取得了巨大进展,初步建立了社会主义市场经济体制,确立了公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,市场配置资源的决定性地位逐步确立。

推进经济转型和发展方式转变,当务之急是要“从制度安排入手”,推进重要领域和关键环节改革,加快完善社会主义市场经济体制。要继续深化行政管理体制改革,着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能,形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。要改革政绩考核评价制度,不再把GDP增长作为主要考核评价标准,而是进行全面考核,特别是注重考核公共服务水平,包括治安和法治环境状况,社会发展程度如就业、教育、医疗、文化、体育发展水平、环境和生态保护状况、居民收入增长和收入差距变化情况等。要加强和改善宏观调控,深化财税、金融体制改革,形成有利于科学发展的宏观调控体系。要深化科技体制改革,加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技创新新体系。要加强现代市场体系建设,规范竞争秩序,完善商品和要素价格形成机制,建立能够反映资源稀缺性、市场供求状况和环境代价的资源价格体系。要深化企业改革,培育市场主体,增强企业自主转变发展方式的内在动力。要深化外贸体制改革,在保持出口和利用外资合理增长的同时,积极扩大进口,严格限制高耗能、高污染产品出口,促进贸易结构优化。把利用外资和调整国内产业结构更紧密地结合起来,更加注重引进先进技术、管理经验和智力资源,引导外商投向高技术产业、基础设施领域和高端制造环节。

3.不断推进科技创新,加快经济发展方式转变

科学技术是先进生产力的集中体现和主要标志,也是促进经济发展方式转变的决定性因素,离开了科技创新和支撑,转变经济发展方式就无从谈起。上世纪初期,发达国家科技进步对国民经济增长的贡献率仅为10%-15%;到上世纪中叶该比例上升至40%,现在已经提升至70%-80%,而我国这一比例只有30%左右,更多靠的是要素数量扩张,靠投资或资本积累。

马克思科技创新思想揭示出科学在理论上发现自然过程的规律性为探索技术可能性奠定基础。现实生产中应用的许多技术系统、技术装置和技术方法是以科学实验为原型或模型的,是科学实验的放大化、定型化和实用化。科学向现实生产技术的转化需要经历“基础研究→应用研究→开发研究→应用推广的过程”。从创新的来源看,提高自主创新能力是推动经济发展方式转变、实现经济结构优化升级的重要途径。高新技术产业领域的竞争主要是自主创新能力的竞争。当前,我国的高新技术产业发展水平与发达国家相比还有很大的差距。拥有自主知识产权的高新技术产品较少,很多关键核心技术仍受制于发达国家,创新能力不足,各类科技人才缺乏、资金投入不足。培养一批具有国际竞争力的高新技术企业,不断提高自主创新能力,需要从产学研相结合、财税支持、金融创新等方面加以推进,形成技术创新体系,使企业真正成为研发投入的主体、自主创新的主体和科技成果产业化的主体。为此,必须做到:一是构筑创新平台。创新需要有完善的体制和机制来保障,创新需要有资金的投入来支持,创新需要有成果的转化来弘扬。二是提供人才支撑。产业差距往往是人才差距,与创新密切相关的是创业和“企业家精神”。三是抢占技术制高点。只有掌握核心技术,才能打造自主品牌,掌握竞争的主动权。四是抓住市场热点。只有满足市场需求的自主创新,才能做到与市场的良性互动。五是走产学研结合之路。产学研结合可以充分发挥企业、高校和科研院所的集成优势,是增强自主创新能力的必然要求。

4.加快经济发展方式转变必须坚持以人为本,着力保障和改善民生

在资本主义社会,无论是科学创新、技术创新还是制度创新,资本家以是否能带来剩余价值作为评价创新活动的唯一标准。这样做的结果势必会造成自然生态环境的破坏、加剧贫富差距,导致道德败坏和人的异化等。马克思创新的终极目标是人的自由全面的发展,而不仅停留在剩余价值的追求上。在当前实践中要以马克思的创新思想为指导,在追求经济利益的同时要兼顾自然环境的保护、社会进步、人的发展等方面。这样经济发展方式是否合理,主要包括经济发展各个要素如劳动力、资本、土地、技术的组合是否有效,经济发展过程中人与资源环境的关系是否和谐,经济发展中的重大比例关系如产业结构、收入分配结构和需求结构是否协调,经济发展规模和成果是否扩大,经济发展成果的分配是否公正公平。最根本的转变,还是要落到经济发展成果的公平分配和普惠全民上来。科学发展观的核心是坚持以人为本,就是要以实现人的全面发展为目标,从人民群众的根本利益出发谋发展、促转变。因此,加快经济发展方式转变,“必须坚持把保障和改善民生作为根本出发点和落脚点”。保障和改善民生既是加快转变经济发展方式的重要内容,也是检验转变发展方式成效的重要标准。

我国未来一个时期以保障和改善民生为目标的社会体制改革要着眼于实现基本公共服务均等化,扩大国内消费需求,特别是以增加居民消费需求作为重点,增强消费对经济增长的拉动作用。为此,必须加大国民收入分配制度改革,增强居民特别是低收入群众的消费能力。解决好收入分配问题,既要努力提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重,提高低收入者收入和最低工资标准,建立企业职工工资正常增长机制和支付保障机制,也要调整财政支出,政府要把自己所支付的经济资源和社会资源集中投入到治安、司法、社会保障、教育、医疗、就业、生态、基础设施建设等领域,确保教育和医疗服务的均等化。要进一步发展科技、教育、文化、卫生等社会事业,既要维护其公益性,保障人民群众基本生活需求,又要把握社会需求多层次、多样化的特点,调动各方面参与发展社会事业的积极性。

[1]Louis Kuijs, "China through 2020: A Macroeconomic Scenario," World Bank China Research WorkingPaper, no.9, 2009.

[2]赵志耘,杨朝峰.中国全要素生产率的测算与解释:1979-2009年[J].财经问题研究,2011.

[3]【美】 丹尼斯·米都斯 等.增长的极限[M].成都:四川人民出版社 , 1984:12.

[4]参见《2011中国统计年鉴》(中华人民共和国统计局编.2011中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2011.)

[5]根据《2012中国统计年鉴》(中华人民共和国统计局编.2012中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2012.)和《2013中国统计年鉴》(中华人民共和国统计局编.2011中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2013.)计算得出。

[6]阴秀琦.石墨产业折射中国战略性矿产困境[N].第一财经日报,2014-09-29.

[7][8][9]约瑟夫·熊彼特.经济发展理论[M].北京:商务印书馆,2000:68,103-104,44.

[10]保罗·斯威齐.资本主义发展的理论(英文版)[M].纽约:牛津大学出版社,1942:94-95.

[11][14][20][21]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京: 人民出版社, 1995:277,277,623,7.

[12]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第46卷下)[M].北京: 人民出版社,1980:275.

[13]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1995:213.

[15][16][17]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第23卷)[M].北京:人民出版社,1972:365,403,549-550.

[18][19]张跃庆.《资本论》概述[M].北京:光明日报出版社,1988:439,493.

[22]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第4卷)[M].北京: 人民出版社,2002:386.

[23][24][25]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第23卷)[M].北京:人民出版社,2002:552-553,463,467.

[26][27][28]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第3卷)[M].北京:人民出版社,2002:58,277,633.

[29]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2002:243.

(责任编辑: 弱水)

KarlMarx's Innovation Thoughts and Transformation of Economic Development Mode in China

HONG Xiu-wen

(school of Marxism of Wuhan university,Wuhan,Hubei,430072)

Upon a brief review of the history of the transformation of world economic development mode, this paper mainly analyzes the change of the factors that have supported long-term economic development in China. It is stated that Chinese traditional economic development model is unsustainable if it is not changed.The world history proves that it is innovation that has lead the world economic development. Marx's innovation thoughts is most scientific and comprehensive.Under the guidance of of innovation thoughts of Karl Marx, we should keep on our technological innovation and institutional innovation, it is viewed as the only viable path to transform the economic development mode in our country.

innovation; Karl Marx'sinnovation thoughts; economic development mode

A715

A

2095-932x(2015)06-0044-09