宾川地震信号发射台的选址、建设及初步观测结果*

王 彬,吴国华,苏有锦,王宝善,葛洪魁,金明培,杨 军,张启明,李 涛,刘继武

0 前言

随着数字化地震观测水平的提高和数字处理技术的发展,人们有可能实现对地球介质性质的细微变化进行观测,这种观测对研究区域介质性质的变化,研究地震的孕育发生过程具有重要意义。地震波的很多特征 (如衰减、频散等)都可以用来研究地下介质的结构及其性质变化,但地震波速度及变化仍然是精度最高的方法。

地震仪记录到的地震波信号,是震源、传播介质和记录仪器三者相互耦合的结果,为研究地球介质的变化,在保持观测记录条件一致的情况下,地震波激发震源的高度一致并可重复是最为关键的问题。经过多次的实验表明,气枪震源具有绿色环保、重复性好、激发能量大、地震波转换效率高及激发地震波的能量主要集中在低频5 Hz左右的特点 (陈颙,朱日祥,2005)。为了利用气枪源建立地震波发射台,促进“4D”地震学发展,陈颙院士领导的研究小组在华北上关湖水库等地进行了实验,取得了非常好的观测效果 (陈颙等,2007b)。

云南现代构造运动强烈,破坏性地震多发,是进行地震科学研究的理想场所,在中国地震局地球物理研究所、云南省地震局、大理州地震局和宾川县地震局的共同努力下,经过多次堪选,在云南滇西地震预报实验场区的宾川县大银甸水库建成了全球第一个气枪地震信号发射台。

滇西地震预报实验场区具有较好的地震观测条件,从20世纪80年代开始在实验场区内开展了地震地质、地壳探测、地震前兆、地球物理与地球化学参数、地震预报方法等多方面的研究,取得了很多成果,对这一区域的地壳结构、地球物理场等有了较为深入的了解 (刘祖荫,秦嘉政,1996),这为开展主动源的观测研究奠定了良好的基础。

1 发射台所处区域地震地质环境及地震活动概况

宾川地震信号发射台所在的滇西地区位于欧亚板块与印度洋板块碰撞带之东缘地带,地质构造十分复杂,强震活动特别频繁。发射台处于由红河断裂、剑川—丽江断裂和程海断裂围成的三角形块体内 (图1)。在金沙江—红河断裂以东地区,应力场主压应力优势方位约为N20°W,该区应力场主要受青藏高原物质侧移造成川滇菱形块体向南南东推挤的力源控制;澜沧江以西地区,应力场主压应力优势方位约为N30°E,主要受印度洋板块向北推挤对缅甸弧东翼侧向挤压作用的影响。澜沧江与红河断裂之间的印支板块地带,主要应力方位北北西和北北东向兼有之,但更多表现为近于金沙江—红河断裂以东地区。同时,震源机制解显示,在中甸、丽江、鹤庆、永胜带,断层具有较大的倾滑分量,可能与剑川—鹤庆一带地幔物质上隆有关 (晏凤桐等,1996)。

滇西实验场区的地壳大致可分为4层,且以红河断裂为界分为南、北两区,沉积层平均波速为4.55 km/s。南区沉积层相对较厚,约为5 km,北区相对较薄,不足3 km。第一层波速一般为6.10~6.25 km,南区层厚较稳定,约7~10 km,北区层厚变化较大,约10~17 km,且在剑川断裂以北 (南高寨)波速突升至6.30~6.45 km/s。第二层波速一般为6.30~6.45 km/s,南区厚度较稳定,约10 km,北区厚度变化较大,约5~17 km,在剑川断裂以北波速突升至6.50~6.60 km/s。第三层波速一般为6.35~6.45 km/s,南区和北区的厚度比较稳定,约10 km,南区第三层与第二层相比波速变化不大,亦可归为一层;但北区第三层波速不仅低于南区第三层波速,而且低于上覆第二层波速,构成北区的地壳低速层。第四层的厚度与波速变化均较大,南区层厚稳定,约18 km,平均波速相对较低,为6.75~6.90 km/s,北区层厚逐渐增加至25 km,且平均波速较高,在6.75~7.10 km/s之间 (图2)(晏凤桐等,1996)。

发射台附近两条主要活动断裂为程海—宾川断裂和红河断裂。程海—宾川断裂北起永胜金官北杂拉坡附近,向南经金官盆地与永胜盆地之间芮官山西坡、程海东、清水、期纳,到涛源,东南经过金沙江、热水塘、片角街,顺宾川盆地东缘延伸到哨厂以南逐渐向南西弯转,后经响水、毛栗坡,达弥渡盆地北西边缘,在红崖坡西的桥头哨附近交于红河断裂。全长约200 km,总体走向近南北,地表显微波状弯曲倾向南西,倾角70°~85°。

红河断裂北起洱源湾坡塘,南于河口附近进入越南,在云南境内长约600 km。断裂带由北西向南东穿过洱源盆地、洱海,过弥渡盆地后沿礼社江、元江、红河河谷延伸。总体走向北西,倾向北东,倾角在65°~80°之间。发射台所处的红河断裂北段 (洱源至弥渡)自第四纪以来,断裂活动强烈 (虢顺民等,2001)。

发射台所处的滇西地震预报实验场核心区域,最早的破坏性地震记载始于公元886年大理5⅟4级地震,自1481年以来,共发生25次M≥6.0地震,其中,M≥7地震4次,最大为1515年永胜7■4级地震,距发射台约40 km发生过1925年大理凤仪7级地震。近年来区内中强地震活动频繁,大部分地震震源深度约20 km,处于中上地壳内。

2 基地建设情况

大银甸水库 (25°48'N,100°30'E)位于宾川县城西南,距县城直线距离约7 km。该水库为中型水库,主坝高 58 m,坝长 144 m,库容为4 085×104m3,最大水深大于40 m,每年5~7月水位最低,最大水深约20 m(图3)。该水库以农田灌溉为主,兼防洪、县城供水等。

项目组在测量水库水深的基础上,确定了台站位置,台站占地约5亩。建设前期,先后完成了项目立项、建设方案论证、环境评价、压覆矿产资源评价等工作。为便于气枪的操作和检修,使用昆明力神重工有限公司生产的6013型塔式起重机作为气枪源发射塔架。气枪入水工作期间,主要悬挂于置于水面的浮台上。目前已建设完成了操作室、空压机室和检测维修室等附属设施以及发射塔防雷设施安装。现主要配备有气枪4支(单枪容量2 000 in3,共8 000 in3)、气枪控制器1套。辅助设备包括一台空气压缩机,储气瓶组和气源控制系统等。

在公益性行业专项重大项目“中国地震科学台阵探测——南北地震带南段”的资助下,在发射台周围建设了40个地震信号接收台,结合滇西实验场区已有的固定台,金沙江流域的水库地震台,构成地震波信息接收系统 (图5)。

3 初步观测结果

3.1 强震观测结果

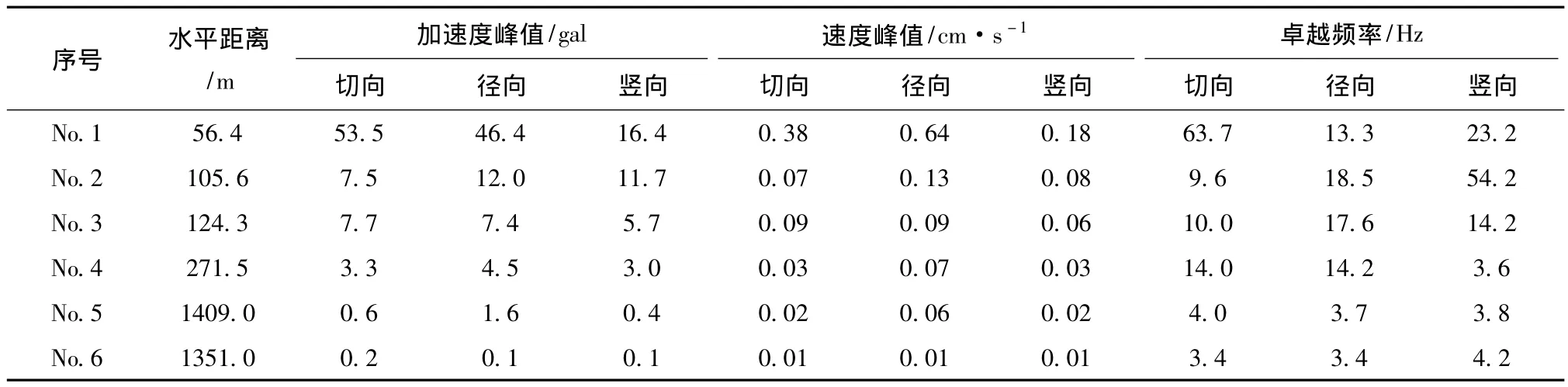

为了观测气枪激发产生的地震动,在气枪周围布设了强震台进行观测,一个强震台置于距气枪源最近距离56.4 m(强震仪置于塔吊基座),并沿直线在不同的距离上架设了4个台 (No.1~4),在水库大坝中间和坝肩距气枪源分别为1 409 m和1 351 m处也架设了强震仪进行观测 (No.5~6)。观测时,4支气枪同时激发 (图6),各测点的地震动加速度峰值、速度和卓越频率如表1所示。从强震观测结果可知,在塔吊基座附近,4枪同时激发时,可以产生较强的地震动,但随着距离的增加,地震动迅速衰减,在距震源约1 000 m的水库大坝上已无影响,这也保证了发射台长期工作时不会对周围环境造成影响。同时,经过长期观察,水库内的鱼类也未受到实验的影响,这表明气枪震源是绿色环保震源。

表1 各观测点强震动峰值及卓越频率Tab.1 Peak and predominant frequency of strong ground motion of each observation point

3.2 气枪震源的一致性及频率特征

气枪震源的一致性是其最本质的特征和突出优点 (陈颙,李宜晋,2007a),是进行主动源“4D”地震学研究,构建“地下云图”的基本要求,也是对多次记录进行叠加提高观测数据信噪比的物理基础。经计算震源处地震波的相关系数达0.99,图7a给出了震源处111次记录的叠加结果,充分显示了气枪震源的可重复性。图7b给出了单枪置放同一深度 (11.5 km),不同工作压力(10 MPa、15 MPa)时的记录信号及频谱,气枪源信号的频率主要集中在6 Hz附近,这一频段,正好处于地震观测系统的观测频带范围内。

3.3 观测结果及与爆炸源观测的比较

图8 给出了不同观测距离处所获得的记录信号,从图中可看出,各震相发育良好,最远至230 km处都可得到清晰的观测记录。以发射源为中心,利用气枪源发射,可“照亮”15×104km2以上的研究区域,这为研究该区域的地壳及上地幔精细结构提供了可靠的观测资料。通过气枪源的长期连续激发和观测,可实现对深部介质物性与应力状态变化进行连续监测,这对于研究地震的孕育和发生具有重要的意义,也是震情跟踪工作的一种新的有力的手段。

传统的地震测深是利用大当量的炸药进行爆破观测,为了对比研究爆炸源与气枪源的观测记录、标定观测系统,我们在宾川主动源发射基地旁300 m处进行了一次当量为900 kg的爆炸实验,图9为同一观测系统对气枪源激发 (111次叠加的结果)和爆破源激发信号的记录。两种激发源所记录的波形、震相是一致的,但与爆炸源相比,气枪源的有效观测范围更大、信噪比更高。爆炸实验后,爆炸现场已遭到破坏,不可能再进行原地的重复实验。

4 总结及展望

宾川地震信号发射台初步建成后,进行了一个月的实验观测,初步观测结果已被美国地球物理联合会会刊《EOS》和美国科学促进会(AAAS)作了报道,《中国科学报》也对相关报道进行了转载。2012年11月16日《春城晚报》头版对宾川主动源工作进行了全面报道,向公众进行了地震科普知识的宣传。从2012年9月起,已开始一周一次的激发观测,观测结果的分析研究工作正在深入进行中。2013年底,依托于宾川地震信号发射台的科学实验及研究工作被云南省人民政府批准成为“陈颙院士工作站”。近期,在行业专项“滇西地区深部介质变化主动监测技术研究”的支持下,在发射台又开挖了一个直径5 m,深20 m的实验井,并成功进行了气枪井中激发的观测实验。以地震信号发射台为依托开展的科学研究工作已获得自然科学基金的资助。可预期的是,作为全世界第一个固定的地震信号发射台,随着观测研究的深入,必将在地震科学的探索研究中发挥出重要的作用,开辟出新的研究领域,取得原创性的地震科学成果。

就宾川地震信号发射台今后的工作,应注意以下几个方面的问题:

(1)截至目前,宾川地震信号发射台的建设是在中国地震局专项、行业专项、中国地震局地球物理研究所所长基金等的支持下完成的。为了使这个极具探索性的工作长期坚持下去,应寻求稳定的资金投入渠道。

(2)总结过去一段时间的工作经验和成果,完善观测系统,进一步研究明确宾川地震信号发射台的科学发展规划、科学思路、分阶段的工作目标等。

(3)组建科学家小组,培养研究团队,对观测资料进行深入、全面的分析研究,尽快产出高质量的科学成果。

(4)自2012年11月以来,研究区内发生了多次M≥4地震,最大为2013年3月3日洱源MW5.5地震,充分利用这些资料,研究地下介质波速的时空变化是近期工作的一个重点。

宾川地震信号发射台的建设,是在中国地震局地球物理研究所、云南省地震局、大理州地震局、宾川县地震局和北京市地震局等有关科技人员的共同努力下完成的,建设过程中得到中国地震局领导的大力支持和关怀。大理州政府和宾川县政府及有关部门对项目的实施做了大量协调工作,在此一并表示衷心的感谢!

陈颙,李宜晋.2007a.地震波雷达研究展望:用人工震源探测大陆地壳结构[J].中国科学技术大学学报,37(8):813-819.

陈颙,王宝善,葛洪魁,等.2007b.建立地震发射台的建议[J].地球科学进展,22(5):441-446.

陈颙,朱日祥.2005.设立“地下明灯研究计划”的建议[J].地球科学进展,20(5):485-489.

虢顺民,计凤桔,向宏发,等.2001.红河活动断裂带[M].北京:海洋出版社.

刘祖荫,秦嘉政.1996.滇西地震预报科学实验[J]//国家地震局科技监测司,国家地震局滇西地震预报实验场.滇西地震预报实验研究论文集(1991—1995)[C].北京:地震出版社.

晏凤桐,阚荣举,周瑞琦,等.1996.滇西实验场及邻区地震构造、应力场及地震活动基本特征[J]//国家地震局科技监测司、国家地震局滇西地震预报实验场.滇西地震预报实验研究论文集(1991-1995)[C].北京:地震出版社.