南堡凹陷深层低孔隙度低渗透率储层产能预测方法

万金彬,白松涛,郭笑锴,黄娅,李西宁,毛彤

(1.中国石油集团测井有限公司,陕西 西安710077;2.中国石油集团长城钻探工程有限公司测井公司,辽宁 盘锦124011)

0 引 言

深层低孔隙度低渗透率砂岩油气藏是近年来各油田勘探的重点和难点。由于其砂岩油气藏埋藏深,地质特征复杂,对测井油气层评价工作提出了前所未有的挑战和要求:一是岩性复杂,储层参数解释模型建立困难;二是含油性对电阻率测井响应的影响相对减小,油气层电阻率变化范围大,油、水层差异小,界限难以把握;三是测井响应影响因素复杂,储层品质分类评价标准难以把握。因此,根据勘探需要,以低孔隙度低渗透率储层地质认识为指导,通过对岩石物理实验数据及测井资料的精细分析,剖析储层孔隙结构的影响特性,进行南堡凹陷低孔隙度低渗透率砂岩储层岩石物理及测井特征研究,形成基于储层品质评价及不同工作制度的产能预测技术和方法。

1 低孔隙度低渗透率储层成因及孔隙结构特征

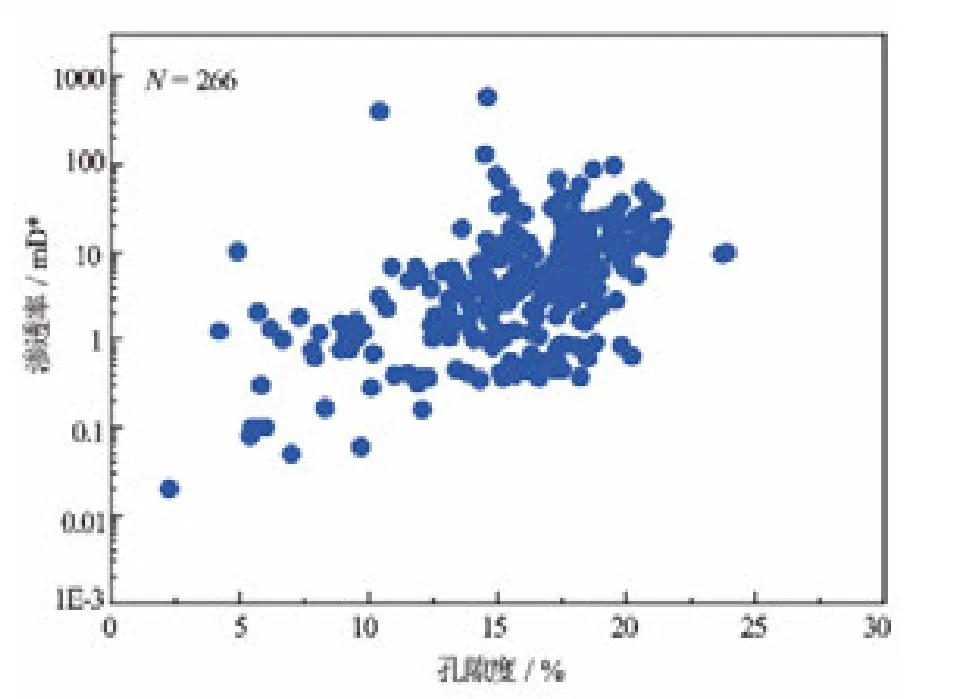

南堡凹陷深层低孔隙度低渗透率储层有特殊的形成条件,在成因方面主要表现为远源沉积[1]:由于水流所携带的物质经过较长的搬运,颗粒变细,悬浮部分增多,沉积成岩后形成粒级较细、孔隙半径小、泥质含量高,剖面上主要是以泥岩为主,砂体比例低,平面上呈条带状或透镜状分布,砂体极不稳定[2],储集空间主要是以原生粒间孔为主,存在一定量溶蚀孔,岩石的成分成熟度和结构成熟度均较低,孔隙度与渗透率关系不明显,相同孔隙度条件下渗透率相差近十几倍,储层孔隙的连通性差异大,非均质性严重,同一层可能存在多种孔隙结构类型(见图1)。

深层低孔隙度低渗透率储层具有非均质性强的特点,其孔隙结构是控制岩性油气藏流体分布和有

图1 南堡凹陷××井区储层孔隙度渗透率交会图

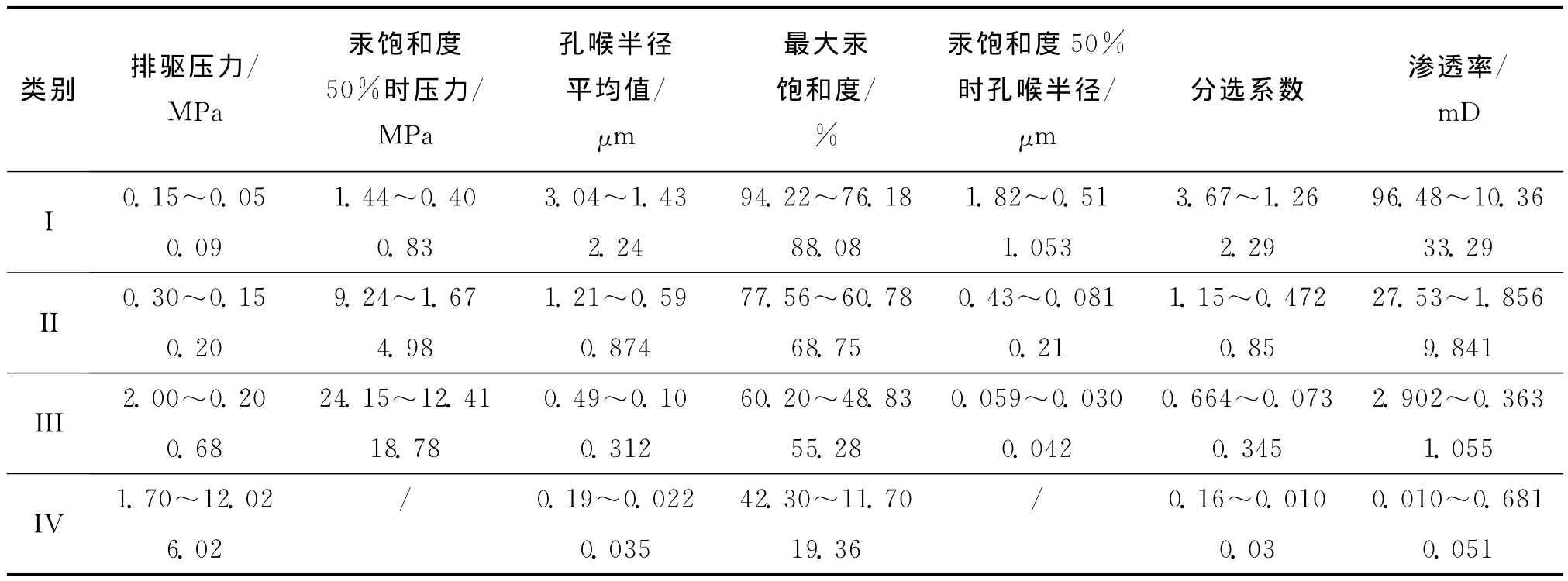

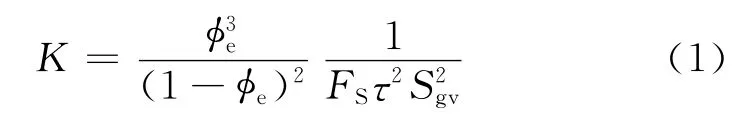

效渗流能力的重要因素,比宏观物性更能够反映储层本质特征,同时对储层的电性特征、产液性质和产能大小都有重要的影响[3]。以常规孔隙度渗透率、毛细管压力、铸体薄片等实验资料为基础,利用聚类分析、渗流特性分析等各类数学方法,可将岩心孔隙结构由好到差分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ等4种类型,统计4类压汞及物性参数具有一定分布规律(见表1),对比铸体薄片及物性关系,三者之间较好的定性及定量聚类效果(见图2)。

表1 压汞参数分类统计

2 基于孔隙结构的储层品质评价

在低孔隙度低渗透率油藏勘探中渗透率和含油性评价是关键;相同孔隙度条件下,渗透率差异较大的主控因素是孔隙结构差异所致[4]。在岩石物理实验分析的基础上,通过构建储层品质因子、压汞系数开展低孔隙度储层的孔隙结构主控因素研究,以测井资料为手段,形成储层品质评价方法。

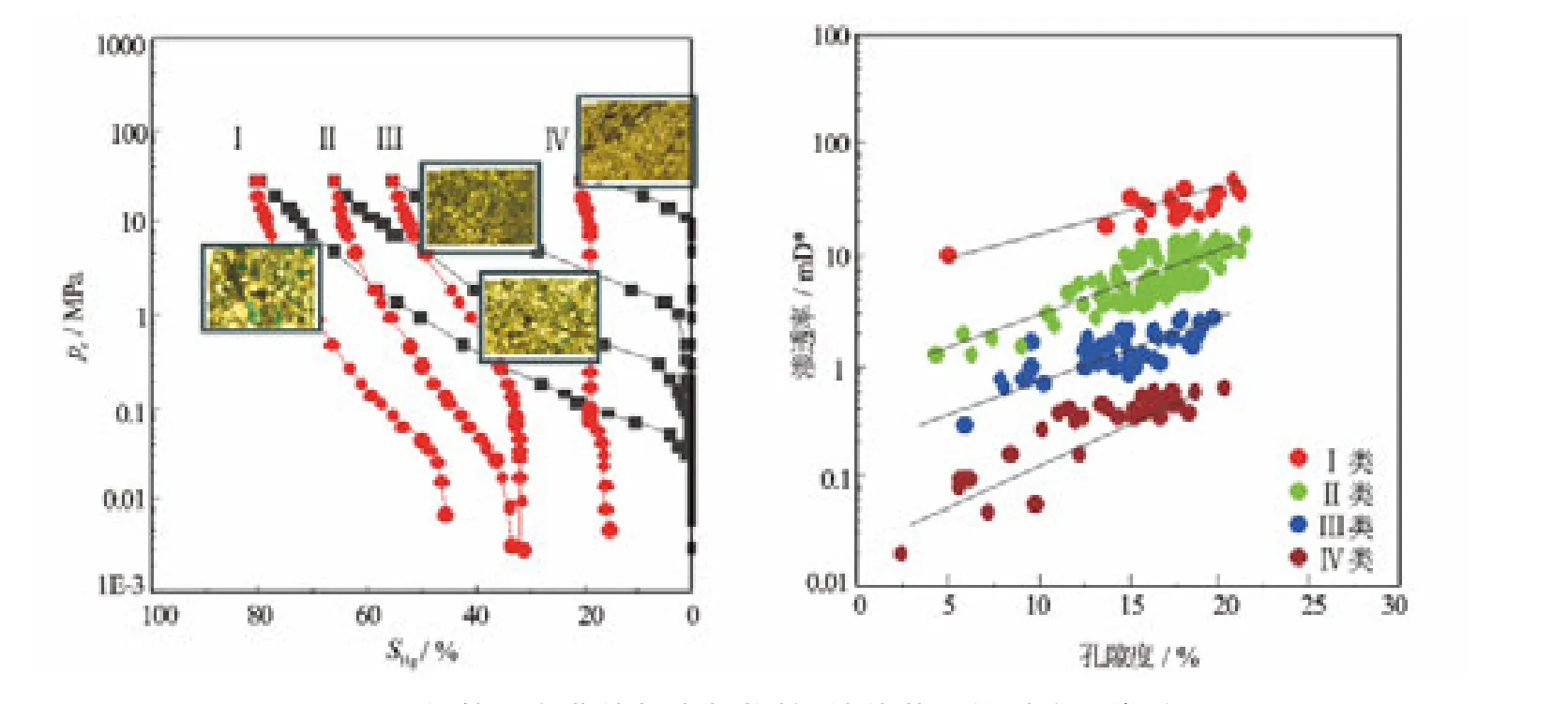

由Kozeny-Carman方程[5]得出储层品质因子,Kozeny根据毛细管理论提出了一个公式,Carman对公式进行证明,方程描述为

式中,φe为有效孔隙度;FS为形状因子,无量纲;τ为毛细管的弯曲度,无量纲;Sgv为单位体积颗粒的比表面,μm-1。

图2 毛细管压力曲线与常规物性、铸体薄片的对应分类关系

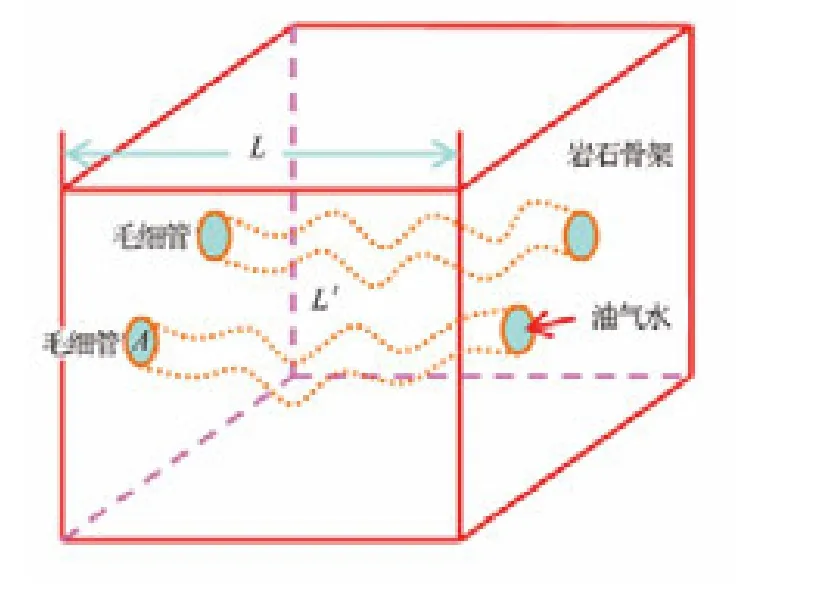

假设岩样体积为1个单位,其孔隙由n个半径为r、长度为L的毛细管组成。Sgv近似等于单位体积孔隙的表面积,孔隙体积为φe,骨架体积为1-φe(见图3)。由假设可知

通过理论推算,将Kozney-Carmon渗透率方程进行条件约束,将式(2)、式(3)代入式(1)中,得到式(4),建立孔隙度和渗透率组合的储层品质因子[3],较好地评价储层孔隙结构。

式中,FS为形状因子,无量纲;τ为弯曲度,无量纲;r为毛细管半径,μm;K为渗透率,×10-3μm2;φ为孔隙度,%。

图3 由毛细管组成的孔隙空间模型

毛细管压力曲线能够定性表征储层微观孔隙结构与储层产液能力,定性解释并不能满足实际生产应用。为能够定量评价储层品质,综合分析物性参数和16种微观孔隙结构参数的关系,选取孔隙度、分选系数、孔喉半径和排驱压力作为反映储层渗流特性的评价参数,进一步构建出压汞系数定量表征低孔隙度低渗透率储层微观渗流特性,计算公式

式中,YGXS为压汞系数,无量纲;φe为有效孔隙度;φe,max为最大有效孔隙度;σ为分选系数;σmax为分选系数;dave为孔喉半径均值,μm;dave,max为最大孔喉半径均值,μm;pd为排驱压力,MPa;pd,max为最大排驱压力,MPa。

利用储层品质因子与压汞系数进行分类效果评价,得出不同类别的储层之间存在明显界限(见图4),产能、岩石学及孔喉表征方面具有较明显的聚类特征(见表3)。

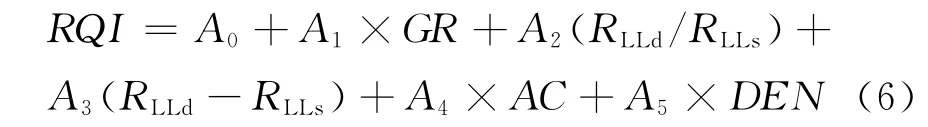

图4 储层品质因子与压汞系数分类图

以岩石物理实验为主的孔隙结构分类仍难以在单井连续评价中应用,实际分析表明,自然伽马反映储层岩性变化,深浅侧向电阻率差、比值反映储层侵入及渗透性,密度、声波测井反映储层物性变化,储层孔隙结构是岩性、物性、渗透性的综合表征,常规测井的测量参数中含有反映孔隙结构的信息,深、浅侧向电阻率、自然伽马、密度、声波等常规测井数据能够在一定程度上反映储层的品质因子、压汞系数(见图5)。根据常规测井资料与岩心数据的相关关系,应用多元回归分析方法,建立测井表征储层宏观品质因子和微观压汞系数表达式(6)、式(7)。

表3 储层品质分类指标及标准

对式(6)采用最小二乘法得出拟合各拟合系数,利用测井曲线计算RQI,所得参数结果:A0=-3.4184,A1= -0.0065,A2=3.3403,A3=-0.0847,A4=0.0372,A5=-0.9512。

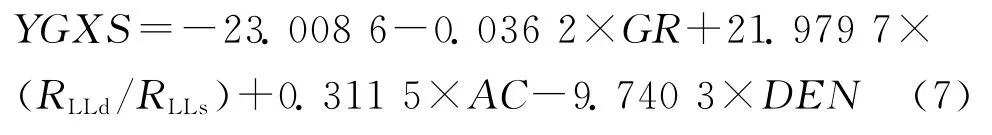

同理得到,利用测井曲线求解压汞系数

图5 各类测井曲线值与储层品质因子RQI的关系

式中,GR为自然伽马,API;RLLd为深电阻率,Ω·m;RLLs为浅电阻率,Ω·m;AC为声波时差,μs/ft;DEN为密度,g/cm3。

基于岩心刻度测井,实现常规测井资料表征储层品质因子和压汞系数,形成基于孔隙结构分析的常规测井储层分类认识,有效地指导储层品质评价。

3 基于储层品质及不同工作制度的产能预测

储层产能是由储层的自身条件与外部环境以及开采方式等共同决定[8]。深层低孔隙度低渗透率储层具有孔隙结构复杂、非均质性强,且测井数据本身具有多解性,直接求解受多因素控制的地层产能参数具有一定的难度;不同的工作制度及配产方式会导致地层压力系统的变化,测井资料预测产能应当考虑不同的工作制度。提出在储层品质评价的基础上,针对不同类型工作制度,采用不同的特征产能系数图版建立特征产能预测模型。

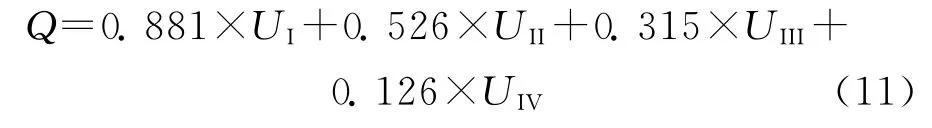

特征产能系数图版的具体思路:在测井精细解释的基础上,对同一个砂体单元按照基于孔隙结构的储层品质评价结果,确定每类储层的宏微观特征系数,再对同一砂体中每一类储层特征系数进行累加求和,针对不同类型的试油工作制度,通过回归分析得出每一类储层的贡献率,然后采用加权方法确定目的层段的产能大小。

式中,U为各类特征产能系数和,无量纲;G为储层特征系数,无量纲;Hi为各类储层的有效厚度,m;Aj为各类储层的加权值,无量纲。

通过对南堡凹陷深层低孔隙度低渗透率试油资料整理分析,分别获得4mm油嘴和38F泵径的特征产能系数图版,进而计算日产液与实际日产液有较好的相关性。

3.1 油嘴特征产能系数图版

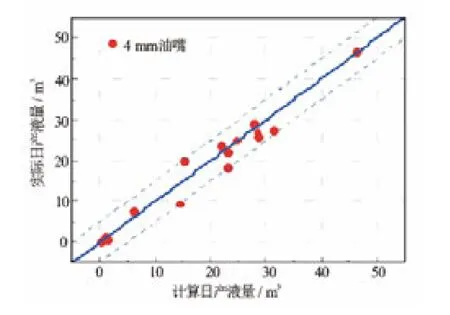

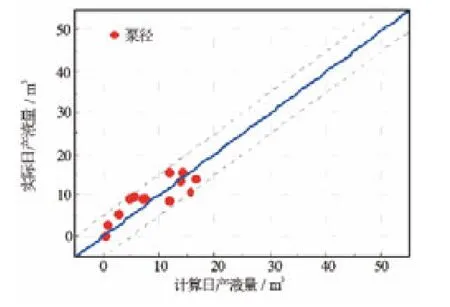

依据上述产能评价思路,对南堡凹陷沙一段××地区试油井按照储层分类标准对储层进行品质评价,再应用式(11)计算各类储层产能系数和,最后与4mm油嘴试油试采资料进行线性拟合求取各类储层的加权值,建立该地区4mm油嘴条件下基于测井数据分析的产油能力方程式(8),相关系数为0.9,计算精度较高(见图6)。

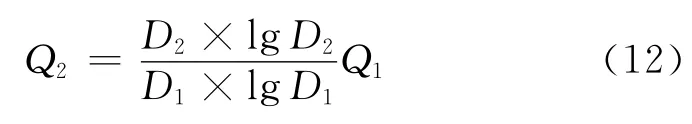

由于油嘴直径不同,产液曲线不同,得不同的协调生产点。控制油井产量就是选用合适的油嘴,达到合适的协调点。对于自喷井,当油气比不变、油嘴直径D<15mm时,油井产量Q与油嘴直径之间存在着关系[9]

通过实际4mm油嘴计算日产液量与不同油嘴直径的换算关系,能够得到实际生产应用中不同油嘴放喷时储层的初产产能大小,为实际采油工程提供决策支持。

图6 油嘴特征产能系数图版计算结果与实际产量

3.2 泵径特征产能系数图版

同理,对南堡凹陷沙一段××地区储层38F泵径试油试采资料进行整理,利用上述思路,建立该地区38F泵径条件下基于测井资料处理的产油能力方程式(13),相关系数为0.8,计算精度较高(见图7)。

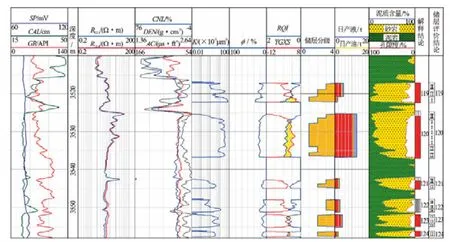

3.3 应用效果评价

图7 泵径特征产能系数图版计算结果与实际产量

图8 南堡凹陷××井综合评价图

运用特征产能系数图版对南堡凹陷××井进行处理分析(见图8),第1、3、4道为常规9条测井曲线,第5、6道为测井基于储层分类计算孔隙度、渗透率值,第7道为利用本文方法计算储层品质因子、压汞系数,第8道为储层分类结果曲线,第9道为特征产能系数图版法预测储层产能大小情况。实际资料处理说明该种方法在低孔隙度低渗透率储层的渗透率计算中能够得出更符合实际情况的结论。该井在3521~3536m井段之间有2个射孔井段,为多层合试。处理结果看该井Ⅰ类储层的产能贡献占绝对优势。该井段的试油4mm油嘴条件下产能为日产液14.05t,而求取的产能为日产液13.13t,实际产量与预测产量符合较好。

4 结论与认识

(1)针对南堡凹陷深层低孔隙度低渗透率油气藏特征开展了低孔隙度低渗透率储层渗透率主控因素分析,通过多参数拟合,构建储层品质因子和压汞系数,形成基于孔隙结构的储层品质评价方法,较好地对低孔隙度低渗透率储层进行储层识别及品质评价。

(2)不同的工作制度及配产方式会导致地层压力系统的变化,因此,测井资料预测产能应当考虑不同的工作制度。本文在储层精细分类的基础上,针对不同类型的试油试采工作制度,提出采用特征产能系数图版法建立产能预测模型,提高了产能预测的准确性。

[1]谢然红,肖立志,张建民,等.低渗透储层特征与测井评价方法[J].中国石油大学学报:自然科学版,2006,30(1):47-51.

[2]石玉江,张海涛,侯雨庭,等.基于岩石物理相分类的测井储层参数精细解释建模[J].测井技术,2005,29(4):328-332.

[3]徐风,白松涛,赵建斌,等.一种基于孔隙分量组合下的渗透率计算方法[J].石油天然气学报,2013,35(11):76-80.

[4]司兆伟,赵建斌,白松涛,等.基于岩石物理与核磁测井的储层分类方法研究——以冀东油田某区块为例[J].石油天然气学报,2013,35(12):73-78.

[5]张国珍,杨华,赵志魁,等.低孔低渗油气藏测井评价技术及应用[M].北京:石油工业出版社,2009.

[6]张龙海,刘忠华,周灿灿,等.低孔低渗储集层岩石物理分类方法的讨论[J].石油勘探与开发,2008,35(6):763-767.

[7]钟淑敏,刘传平,章华兵.低孔低渗砂泥岩储层分类评价方法[J].大庆石油地质与开发,2011,30(5):167-170.

[8]谭成仟,宋子齐.碎屑岩储集层测井评价技术[M].西安:陕西科学技术出版社,2001.

[9]邹根宝.利用y=xlgx曲线确定油嘴直径[J].石油钻采工艺,1985,7(4):90.