基底节内侧型脑出血临床手术治疗结果分析

董广佩,沈斌,陶俊,林海

江苏省南京市六合区人民医院神经外科,江苏南京 211500

基底节内侧型脑出血为临床常见病,占脑出血总数的60.0%左右。目前,临床针对出血量相对较少患者多给予保守性治疗,针对出血量大患者给予手术治疗,治疗目的为降低颅内压,消除血肿,恢复神经功能[1]。然由于手术治疗期间未掌握手术治疗最佳时机,影响手术治疗的效果。对此,该研究随机选取该院2011年5月—2014年6月收治的60 例内侧型基底节脑出血患者,分别给予保守治疗和手术治疗,对比两者疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取该院2011年5月—2014年6月收治的60 例内侧型基底节脑出血患者,根据住院号分为实验组和对照组,其中实验组30 例患者,包括:18 例男性患者,12 例女性患者,年龄位于50~78 岁阶段内,平均(56.6±2.6)岁;病程处于2~10年阶段内,平均(4.6±0.6)年;对照组患者30 例,包括:男性患者19 例,女性患者11 例,年龄位于52~80 岁阶段内,平均(57.9±2.9)岁;病程位于3~12年阶段内,平均(4.8±0.8)岁。实验组和对照组一般临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05),资料具有可比性。

1.2 临床诊断

①所以入组患者均符合基底节内侧型脑出血疾病诊断;②排除有脑疝、脏器功能损伤、偏瘫的患者;③所有患者均自愿参加本试验,并签署知情同意书。

1.3 方法

对照组给予基础性的临床保守治疗,如:纠正失衡的水电解质、稳定血压指标、降低颅内压、吸氧、预防临床并发症等;实验组患者给予临床手术治疗,方法:临床手术实施局部麻醉,帮助患者取合适体位,一般为平卧位,给予患者CT 基础扫描后准确标注血肿位置。将患者前额作为穿刺点,进针6~8 cm 后将针芯拔出,若期间出现暗红色液体,说明已达到血肿部位,可借助注射器将血肿部位血液抽出,此抽血期间应缓慢抽取,且抽出血液总量不可超过出血量的1/3,每次抽吸需间隔2~3 min,随后注入温盐水冲洗血肿部位,确定无活动性出血后设置引流管,连接引流瓶,固定于患者床边。对于未彻底清除血肿患者来说,可将尿激酶注入引流管内,尿激酶剂量为5 万U,夹住引流管,4 h 后再开放该管,3 次/d,这样可加快血肿排出进度。待CT 检查结果显示血肿残留液体在5.0 mL 以下后拔管。

1.4 评价标准

①评价实验组和对照组的治疗效果,标准:患者神经功能缺损提高>90.0%,临床症状消失为治愈;患者神经功能缺损提高50.0%~90.0%,临床症状改善为好转;患者神经功能缺损提高<50.0%,临床症状无改变为无效;②评价治疗前后两组患者神经功能缺损评分,标准:借助神经功能缺损量表判定其意识、言语、上肢肌力、下肢肌力等指标,分数越高说明缺损越严重;③比较实验组和对照组患者再出血率、病死率。

1.5 统计方法

采用SPSS 18.0 统计学软件对数据进行分析处理,计量资料用均数±标准差(±s)表示,组间比较采用双样本t 检验,计数资料用率(%)表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较

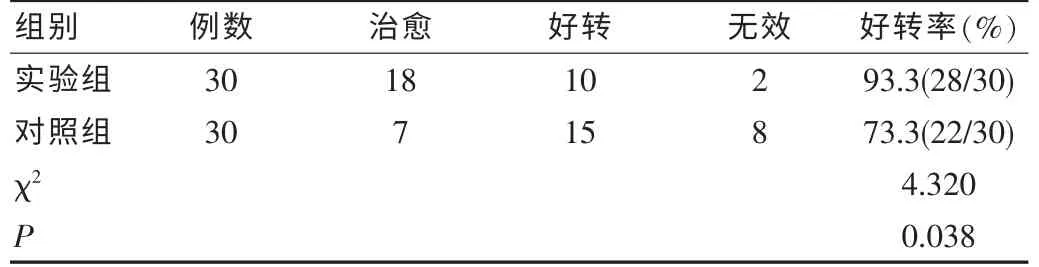

经过治疗后,两组患者神经功能缺损均有改善,实验组好转率为93.3%,对照组好转率为73.3%,两组比较,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 实验组和对照组临床疗效比较

2.2 治疗前后两组患者神经功能缺损评分比较

治疗前,两组患者神经功能缺损评分差异无统计学意义(P>0.05),治疗后,两组患者神经功能缺损评分均下降,实验组较对照组下降明显,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 治疗前后两组患者神经功能缺损评分比较(分,±s)

表2 治疗前后两组患者神经功能缺损评分比较(分,±s)

组别治疗前 治疗后实验组(n=30)对照组(n=30)t P 65.34±12.28 66.03±12.32 1.159 0.251 30.12±10.41 40.94±11.70 3.784 0.000

2.3 两组患者病死率和再出血发生率比较

治疗期间,实验组和对照组均存在病死和再出血现象,实验组病死率和再出血发生率和对照组相比,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组病死率和再出血率比较(%)

3 讨论

近年来,伴随着生活质量的提高,高血压疾病病发率持续上涨,而因高血压所引发的脑出血疾病病发率也呈现出上涨趋势,患者出血部位基底节最为常见,病死率高。临床资料显示:一旦脑出血时间超过30 min 后,即可形成血肿,压迫脑部组织,影响神经功能。随着病情的不断发展,将释放大量炎性因子,加重脑部损伤度,且缺血半暗区还会在短时间内发生坏死,危机生命。因此,需在早期尽快进行手术治疗[2]。

一般情况下,若疾病病发6 h 内抽吸患者血肿,需要求操作人员工作经验丰富,否则将加大出血量。为有效防止手术期间再次出血,应将患者手术时间控制在病发6~7 h 范围内,该时间内血肿较为稳定,血肿周围已形成水肿带,行血肿清除术期间可减少脑部组织损伤,降低再出血发生率[3-8]。该组研究结果发现实验组好转率高于对照组、病死率低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),正好证实该报告;且从表2相关数据可得知:实验组患者神经功能缺损评分下降程度优于对照组,说明:手术治疗可改善神经功能,加快神经组织恢复进度,符合陈春伦等[9]成就。此外,向跃学等[10]报告提示:临床手术治疗时,需确保患者具备手术适应症,在条件允许下手术,可确保脑组织实质性损伤在未达到不可逆状态前,彻底清除血肿,进而时间最终的减少脑组织损伤,减少临床病死率的临床目的。

综上,给予基底节内侧型脑出血患者手术治疗,效果较好,可提高好转率,降低再出血发生率,改善神经功能,对患者康复很有意义,值得临床推广使用。

[1]于葵.不同手术时机治疗基底节内侧型脑出血的疗效对比[J].中国医药指南,2014,10(32):169-172.

[2]何卫春,朱敏,郭春华.基底节内侧型高血压脑出血患者的手术时机研究[J].中国实用神经疾病杂志,2014,14(24):24-25.

[3]黄效东.基底节内侧型脑出血外科治疗时机的回顾性分析[J].重庆医学,2012,41(33):3539-3540.

[4]彭渊.不同手术时机治疗基底节内侧型脑出血的效果分析[J].中国医学工程,2014,13(9):71.

[5]Song Guangfu,Yang Hongwei.Journal of Gerontology patients different operation time of the treatment of medial basal ganglia hemorrhage[J].2014,36 (19):5590-5591.

[6]李庆中.基底节区高血压性脑出血手术治疗体会[J].中国保健营养,2013,22(2):190-191.

[7]马更平,康全利,陈善文.不同手术时机治疗高血压脑出血的疗效及对预后的影响[J].中国临床医生杂志,2015,43(3):52-54.

[8]曹毅峰,吴海兴,李优文.基底节区自发性脑出血的最佳手术入路及其治疗效果[J].中国医学创新,2013,12(26):56-58.

[9]陈春伦,沈建国.基底节区高血压性脑出血85 例临床治疗分析[J].浙江创伤外科,2011,14(4):496-497.

[10]向跃学,周建阳,邱必钧,等.不同手术方式在58 例高血压脑出血中的手术治疗效果[J].现代养生,2014,18(22):49-50.