浅析博物馆艺术空间的塑造与体验——以福建博物院为例

文‖方晴筠

浅析博物馆艺术空间的塑造与体验——以福建博物院为例

文‖方晴筠

图1 福建博物院全景

博物馆凝聚了一个城市的传统、风俗、人文、艺术等各种文化成分,良好的主题文化空间体验能够被更多人所接受和青睐。以公众需求为基础,塑造一个体现城市包容,吸纳多元文化的艺术空间,不仅体现了一个城市文化底蕴的积淀和丰厚,同时能够激发市民的文化自豪感,又能够促进该城市多元文化的构成,体现一个城市文化产业的品质。

博物馆;艺术空间;环境;体验

博物馆的英文“Museum”一词来源于希腊语“Mouseion”,即缪斯神庙。缪斯是希腊神话中掌管历史、科学与艺术的九位女神的通称,缪斯神庙即是祭祀缪斯的地方。早期博物馆给人们的印象,就是一个包罗万象的、记录历史和成就的场所。

在全球文化交流和现代信息高速传播的作用下,人们的观念不断在发生改变,与此同时人们也不断地对博物馆的功能提出新的要求。博物馆的主要功能经历了以征集典藏为主,到宣传教育为主,再到以提供学习、丰富休闲活动、培养审美、提升体验经历为主的变迁。人们在快节奏的生活中,生发出“享受博物馆”的需求,在通过参观展览获取信息与知识的同时,更希望能在博物馆里得到有益的休息及独特的体验。在传统功能的基础上,博物馆日益生发出传播信息、休闲体验、陶冶情操、回避现实、人际交往、政治交流等功能。这就要求博物馆的工作者们集合众人之手,以全新的理念,把博物馆塑造成为拥有奇妙力量的艺术乐园。

一、塑造动静结合的博物馆空间

对公众来说,当今的博物馆既是他们体验文化的场所,也是他们娱乐休闲的场所。随着全球化与人们生活型态的改变,博物馆作为城市建设和环境保护的总体规划项目之一,在馆址的选择上要远离大量排放废气、废水、废渣的污染源,其在空间上一般分为主体建筑、绿化地带、道路及广场等部分。就博物馆整体规划而言,展厅位置要明显突出,要处于博物馆中心地带的前部;藏品库则要与参观区分开,设于较为僻静隐蔽的地带;其他各部分建筑,要根据其各自的功能合理配置。

外围区域的绿化空间要起到净化大气、消减噪音、防风防尘、调节小气候和丰富空间层次的作用,给观众提供一个舒适的参观和休息环境。博物馆展厅大多在入口设有咨询处、自动存包柜、导览系统、小型医疗设施,同时还放有轮椅、雨伞、童车等供参观者免费使用的设备和工具。在展厅或展馆周边设有休息区、洗手间、社教活动中心、餐饮区等,部分博物馆还设有图书馆、阅览室、纪念品商店、上网区等配套设施。除了外围绿化环境外,在室内要配置适量的盆栽花木,这对于调节观众视觉、恢复疲劳、增添美感、调节空气等都具有良好的作用。就场馆的设计来说,博物馆应该是一个无处不充满艺术氛围的地方。总之,博物馆要成为一个吸引观众的地方,其内外围空间的塑造包括以下几个方面:

图2 福建博物院展区入口

图3 展厅二楼序厅

在室外环境方面,应设置树木、铺地、雕塑、水景(看与听)、花池,休闲坐凳、垃圾箱、传达室、灯具,排水沟、下水井盖、导示牌等。

在室内环境方面,应设置如公共大厅的除泥垫、安检、储物柜、服务台、电子显示屏、照明灯具、栏杆扶手、休息坐凳、纪念品商店、垃圾桶等,展厅空间内的展厅大门、展厅灯光、展厅空间可变性、夹层机房的处理等,配套服务的卫生间、饮水处、讲解员休息处、无障碍轮椅、宣传资料领取、通风口、防火卷帘轨道、电梯召唤等。

博物馆空间的塑造要内外融合,要与自然风光、历史遗迹、城市标志、流动风景等元素相互融合,要考虑时间与季节转换时的天气变化、季节变化、景观变化等元素。

此外,在材料构造方面,如石材选用时,要注意其颜色、肌理、加工方式、接缝处理、透雕纹样;玻璃选用时,要注意其颜色、透光率、反射率、导热系数、遮阳处理、防漏雨、防紫外线等;铜板选用以典雅、沉稳、时间变化、纹样设计、雨蓬灯具为代表等。

将博物馆的环境用艺术语言特征表达,可以科学有效地使博物馆主题和展示内容以具有隐喻、联想、引申作用的艺术表达方式展现,从而给观众创造一个揭示博物馆主题和展示内容的艺术环境。可以通过对观众生理特征与心理体验的研究来开发博物馆环境要求,建立博物馆环境建设指标,实现空间、参观者、工作人员三者间的良性互动。塑造动静结合的博物馆空间,关键是要考虑以下因素:

1.博物馆在环境选择、设计时应有观众意识。除普通观众外,可与残疾人组织等合作进行场所状况分析特别群体便利性等,以制定改善现有状况的方案。

2.空间设计应考虑到整体主题。环境设计上要有整体观念,有揭示、传达博物馆主题及相关展示内容,使博物馆环境气氛、整体形象与博物馆主题相符,室外环境与室内空间呼应与协调。

3.应用环境保护标准进行建筑和设施的状况分析。为场所维护制定方案并分配资源,制定符合该博物馆的相应实施标准、场所维护方案与流程。

4.安全性。大多博物馆作为国家一级风险单位和公共开放场所,应制定严格的安全方案,并以实际的安全问题培训公共服务人员等。

博物馆在实施艺术空间设计方案时,应结合环境特点、建筑风格等提出设计要求,同时与展厅内部的陈列设计要求相对应,这是当代博物馆在环境设计中通常追求的一种设计手法。早期因为资金来源、设计部门、博物馆的理念等的不同,往往将其分割开来实施,这样造成在形式上,外部环境与内部环境缺乏对应,无法形成相互渗透、有益补充、穿插延续的效果。考虑环境与博物馆的文化相结合,构建博物馆环境时可从几个方面考虑,如:充分考虑观众在参观环境中的舒适度需求,通过空间的合理划分,灯光的自觉引导,造型物的间隔等措施,引导观众沿既定展线进行参观。主要通道保留足够的宽度,保证观众流畅通无阻,展厅同时开辟有观众休息区。互动的区域操作便捷,同时避免过多观众滞留造成通道堵塞等。以合适的主题色为基底,形成具有鲜明色彩对比的同时,兼具庄重且柔和的协调统一。设计风格稳重大气、简约精致,浓烈的艺术氛围中流淌出现代感与时尚气息。

二、基于公众视角来设计博物馆空间体验

(一)博物馆是天然的公共关系场合,从观众参观博物馆的基本需求出发,可以将其空间体验设计分为三个类型:

图4 古代文明之光场景之一

图5 福建博物院侧面

1.基本体验设计。观众到博物馆主要是欣赏文物、绘画作品、陈列展览等,享受基本服务以基础设施、讲解服务为主,离开时可能会购买纪念品等。他们在博物馆通过五官感受体验馆舍环境和历史故事。

2.观众想要的体验设计。观众想要的体验,是能够根据他的需要,结合博物馆的特点,制定的分时间、分类别的VIP订制类体验方案。只有以观众认同的客制化服务,才能最终获得满意的体验效果。

3.意外的体验设计。对于来访的游客,博物馆可以根据自身的资源,分析来参观的观众的需求心理,结合自身特点开发出意外的体验项目,俗称惊喜。体验博物馆的过程中,使观众获得意外的惊喜,使观众在离开博物馆时对该馆留下深刻的印象,获得更好的效果。

(二)从博物馆形态和观众参与度两个方面,可以分别把博物馆体验方案分为一些不同类别:

1.从博物馆形态来看,可以将博物馆体验方案分为以下三种:

(1)传统意义上的博物馆。根据博物馆藏品特点,区分的艺术类、自然类、历史类等主题,体验方案多为寓教于乐类的活动。如自然的博物馆,利用自然标本展示、科技手段分析,设计标本制作项目,在设计的活动中让参与者体会保护自然的乐趣与博物馆的魅力。

(2)生态社区博物馆。多建立在原生态区域。以原生态的形式呈现给参与者,让观众身临其境感受历史与文化。体验方案与环境相结合。

(3)数字博物馆。数字化博物馆以丰富的博物馆藏品数据为基础,借助网络、微博微信等分享平台为媒介,向公众全方位地介绍博物馆的信息,将其数据由博物馆单方向大众宣传转变为所有参与到博物馆中的人都是信息员,共同存在于虚拟世界。

2.从观众参与度来看,可以将博物馆互动体验方案分为四种:

(1)与展览结合互动的体验。富有娱乐性的体验能够使观众从被动的角色变为主动的参与角色。那么将娱乐体验作为陈列展览一种延伸活动,公众亲自动手参与其中,这样的体验将使博物馆在观众心中的感受得到提高。如福建博物院举办“博物馆之夜”主题活动,当晚11个展览同时展出,在主馆二层序厅配合开展弦乐四重奏的精彩演出。院方为了配合“浦城剪纸作品展”,在主馆展厅回廊处邀请作品作者现场制作剪纸,并免费赠送给观众,以展览为延伸的活动成为陈列的补充形式,这种互动的方式贴近群众生活,容易操作而且具有较强的吸引力。

(2)以藏品延伸出的体验。如何通过藏品提高审美体验是博物馆目前研究的共同话题。因为提高审美是一种潜移默化的效果,很难马上通过现实手段去评价、验证参与者的审美是否马上提高。博物馆只能通过设计中的美学元素,展出的藏品与艺术品的美学价值,制定观众参与性强的项目来丰富和扩展观众的审美体验。如“今天我们来品画”邀请一批博物馆之友品茶鉴画,在欣赏画作的背景与绘画技巧之余,每个人可由自己的生活经历出发说出自己看到的不一样的画中细节与体会等。

(3)展场实物教学体验。博物馆作为天生的教育平台,其与学校课堂的区别在于其实景与实物化的教学有较强的说服力。以博物馆中设计的现实考古场景为例,通过实景的说明、陈列的文物器型等,能够大致了解当时人们的生活习惯、使用的物质资源等。真实的场景再现、多样化的学习体验,使得博物馆比学校课堂具有更多的吸引力。

(4)从考古角度延伸的体验。作为博物馆的辅助陈列设施的场景或展览的延伸活动,如果能够与参与者的情感、背景等结合,使其在参与体验知识时,能感同身受或沉浸在其中,那么其身心体验将得到充分的激活。比如让观众参与“体验考古感受历史—— 走进闽安协台衙门遗址考古工地实践活动”,邀请观众到福州马尾闽安协台衙门遗址(该遗址地理环境特殊,紧扼闽江出海口之咽喉,自古便是舟楫往来的要冲之地,自北宋始,历朝均在此地设巡检司,后又成为大陆拱卫台湾的军事重镇。该遗址位于福州市马尾区原闽安小学内,占地1768平方米,为福建省省级文物保护单位)。讲解员在现场讲解,向学生、家长及考古爱好者详细介绍该遗址考古勘探、发掘等方面的工作内容以及出土文物的情况。考虑到参加活动的对象多为非考古领域人员,馆方深入浅出地介绍了考古知识和文物知识,又阐释了当下考古热点,通过活动使参与者得以亲身体验考古工作的内容和重要性,在丰富其历史感知的同时,又发挥了博物馆在普及考古知识、宣传文物保护等方面的作用。

(三)通过分析观众能参与互动的程度,可以将博物馆体验活动分为三类:

1.初级体验需求。观众参观博物馆最直接也最基础的需求是对其环境的感知,其中包括感受博物馆的内、外部环境等。外部环境主要以博物馆周边、生态环境等不可控制因素为主,内部环境是博物馆可以根据自身的具体条件进行设计的博物馆参观体验环境。福建博物院地处左海公园与西湖公园之间,其外围环境设计既保持与福州西湖和左海公园连接的一致性,又凸显了博物馆自身特色。纽约时报书评说过:一部高层次的宇宙观和悲剧性史诗,不仅仅是城市历史。如福建博物院根据主要观众源以20-30岁大学以上文化的年轻人为主,在进行内部环境设计时,为提升观众的参观体验可以福建树种为主环绕周界,建筑元素休现福建文化特色,区别于公园的设计元素,其展览需求凸现个性、特色与新奇,避免与周边邻近地区同类博物馆雷同,营造显现博物馆个性的参观体验。

图6 展厅海报墙与休息区

2.满足观众的进阶体验需求。观众在参观博物馆之前如能通过网站、新媒体等获得博物馆的相关信息,也许会使他们对参观博物馆有一定的期待。博物馆可以根据观众自身的需求,设计不同的路线、不同的讲解方式、不同的参观时长等游览方式,满足参观需要。如福建博物院问卷调查显示大部份人的参观目的以休闲娱乐为主,那么展览设计建议改变原有严肃的氛围的显性需要,结合展馆的基础设施提高体验质量,延伸展览与藏品扩展体验内容,包括在购物上,设计不同类别的文创产品让观众带回家等。

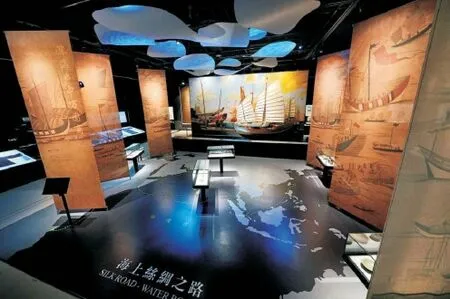

3.满足观众的高阶体验需求。博物馆必须考虑观众的个性需求,充分调动访问者的各种感官,保证体验主题的实现,如以文物“林觉民的与妻书”结合人们情感中的“爱情体验”中难以忘怀的经历和回忆为主题,以福建品茶、雷茶文化为主题联系公众的情感、生活经验等现实与观众产生共鸣等,为其提供一个体验的真实环境。不定时地邀请观众参与定制化的服务体验,如在体现宋元时期福建海洋文化时,以人类情感中的喜怒哀乐为主线,串联时代文物与场景等,再现与当地人生活息息相关的场景,让观众在福船上品尝福建名茶、分享茶叶的发展史等,对观众产生感官刺激、制造惊喜等。

三、结束语

塑造博物馆的艺术空间体现了工作细节的方方面面。为了探索博物馆的空间管理,本文以福建博物院为例,体验博物馆环境,标识包含以博物馆业务的各方面为基础的各种情境,实证合理塑造博物馆艺术空间的可行性,以期与博物馆同仁交流,促进各地博物馆更快更好的发展。

J59

A

方晴筠,福建博物院文博馆员。