中国农民工幸福感影响因素探究

陈爱华

(重庆大学经济与工商管理学院,重庆 400044)

人们努力工作、拼搏,大抵都是为了自己乃至他人更加幸福地生活。在物质生活不断丰富的今天,人们开始越来越关注生活追求的本质,即幸福。特别是近年来,随着不丹国王旺楚克提出国民幸福指数的概念以来,关于人们幸福的概念开始在世界各地被更加广泛地讨论,很多调查公司(如盖洛普)也在世界范围内进行有关各国幸福指数的调查。中国人到底有多幸福?这个问题的回答见仁见智。但是,如果说中国的农民工幸福需要关注,大抵会得到多数人的肯定。确实,占据中国劳动力重要比重的农民工远离故土,辛勤地从事生产和服务,他们的劳动为很多人提供了幸福的基础,而他们自身幸福与否也应该受到关注。那么,他们的幸福受到哪些因素的影响?他们的幸福程度又会对他们在工作中的行为有什么影响?本文将对这些问题进行实证考察。

一、农民工幸福感影响因素的定性研究

(一)影响幸福的因素

影响幸福的因素很多,大致可以分为物质因素和精神因素两大类。物质因素包括个人的经济条件(收入、福利待遇)[1-2]和家庭的社会经济地位[3]等,都会影响人们对幸福的感知。精神因素则包括与他人积极的关系、社会支持(如来自他人的尊重)[4-5]、积极的情感[6-7]、健康的人格[8-9]以及个人成长[10],它们同样也会对人们的幸福感产生影响。幸福的感觉会带来很多积极的结果。在生活领域,幸福的人以更加积极的态度对待生活中的压力和挫折,看到生活中美好的方面而游刃有余地处理生活中不够美好的方面。在工作场所,感到幸福的员工则更加积极地投入工作,着眼个人的长远发展并有效地应对工作中的压力[11-12]。

(二)研究方法

为了不让任何带偏见、预设的看法影响研究的结论,笔者采用探索性的研究方法考察两个问题:其一,影响新时代农民工幸福的因素,特别是工作因素;其二,农民工幸福与否,进一步又如何影响他们的工作行为。依据教育、管理、社会学等学科的研究经验,这种研究方法有助于从第一手资料来深入观察现象本身,挖掘出与农民工幸福密切相关的因素并分析其脉络。这种探索性方法一般采用向研究参加人提问、获得定性的数据,然后依据归类的结果来反映、简化现实世界,从而为后续的定量研究打好基础[13-14]。

(三)研究过程

笔者访问了30位在西南地区8家化工、服装、机械加工等行业工作的一线生产员工。他们的平均年龄34.5周岁;其中男性11名;教育程度基本在高中以下。

按照定性研究的规范[13-14],笔者将各位受访者对两个核心问题(即影响幸福的前因、后果中与工作有关的因素)的回答,以卡片的形式提取出来。然后请两位不了解本研究的博士生按照他们对这些卡片上内容(条目)的理解来进行组合,以寻找其中有意义的类别。通过这种归因的方法有助于充分利用丰富的实地数据,从诸多农民工的亲身经历中提取出导致他们幸福与否的前因以及幸福的结果。归类过程参照了已有定性研究中所采用的方法以确保结果的信度和效度[15-17],其基本目的在于从原始的回答中找出有意义的类别,便于概念上的提炼以及后续定量研究的开展。

(四)研究结论和讨论

与现有研究[18]类似,两位博士生的归类高度一致。归类中个别不一致的结果通过第三方讨论达成了一致[15,18]。结果表明,影响这些农民工幸福与否的因素集中在家庭、生活和工作三大类,这一结果与现有研究中多数学者所采用的类别高度一致[19-20]。具体地,家庭是否和睦、家庭成员是否健康等,都影响到农民工的幸福。生活方面则包括感情是否如意,是否有足够的休息娱乐安排,与朋友交往等。就工作而言,他们最关注的是两个方面:待遇是否能够令他们满意以及工作中的经历是否愉快。待遇是很多农民工背井离乡的首要追求,而工作中得到尊重、有尊严也是他们的幸福前提[21-22]。

从企业管理的角度,本文将定量考察工作中的物质与精神两个因素对农民工幸福的影响。农民工多数工作在远离家乡的地方,工作时间较长,工作对他们的生活非常重要。因此,与工作相关的物质和精神因素对他们幸福的影响很大[23]。同时,农民工幸福与否,会通过三方面影响他们在工作中的行为,即是否愿意继续留在该公司工作、工作中是否付出足够的努力以及对于继续留在城市的态度[24-25]。这些发现为后续的定量研究打好了基础。

二、幸福前因后果的理论假设

为了定量地检验农民工幸福的前因后果,下文将依据心理学的理论分析这一影响过程,提出假设并进行检验。

(一)幸福的物质因素

幸福需要一定的物质基础,所以人的很多行为都存在经济动机,员工工作的一个重要原因就是为了获得收入。一项在英国伦敦进行的外来劳动力研究表明,来自各国的劳工都把能够挣钱、能够有钱寄给家人当作自己最幸福的事情[26]。按照古典经济学理论,收入的增加使消费者到达更高的效用水平,因而能获得更高的满足程度,所以更多的收入会带来更大的幸福。这一关系在收入较低的群体(如农民工),往往更加明显。中国农民工依旧处在生活水平不高的阶段,收入会与他们的幸福相关。

H1:农民工的收入水平与他们感知到的幸福正相关。

(二)幸福的精神因素

从精神因素考虑,个体得到的社会支持和认可也是影响主观幸福感的重要因素[27]。其中,从亲人、朋友、同事、上级那里获得的支持会对快乐感、正向情感有较强的预测作用[28]。是否被社会支持,是否受到公正对待等都会影响人们的主观幸福感。只有被别人尊重的人,才可能接受自己、认可自己的正面价值。

在工作场所,农民工最重要的交往对象就是他们的领导,即管理者。所以,管理者尊重员工、提高员工心目中领导对待自己公平的感觉,即相待公平(或称交互作用公平,interactional justice),应该对农民工的幸福产生直接影响。有研究显示,如果员工认为自己在工作中受到了公平的待遇,工作满意度则更高,对自己的价值也更加认可[29-30]。相反,当员工认为组织不公平时,会降低对工作的满意度以及对自己的认可。如果领导尊重员工,组织中的信息公开透明,员工的自尊需求将会更容易得到满足,与上级之间的关系也会更加融洽,也更能让员工在工作中感受到内在的报酬[31],而内在报酬是幸福的核心内容[10]。特别对于农民工群体来说,他们游走在城乡的边缘,在城市和农村都感受到一定的疏离,在城市里面甚至还有被歧视的感觉;同时他们很多的时间都扑在工作上,所以来自领导的相待公平对他们的幸福必然产生重要影响。

H2:农民工感受到领导的相待公平与他们的幸福感正相关。

(三)物质和精神因素的交互作用

前面两个假设已经分析了物质和精神因素对农民工幸福的重要作用。不仅如此,精神因素还往往起到比物质因素更加重要的作用:本文中,笔者认为精神因素是员工幸福的必要条件。只有当员工感受到了领导的尊重以后,才可能因为收入的高低而感受到不同的幸福程度;反之,如果员工感到领导不尊重自己,那么收入的高低对于他们的幸福将不再起到作用,因为他们的幸福程度必然都很低。

从20世纪30年代以来的“人际关系运动”揭示:除了追求金钱、商品等外在报酬之外,员工还作为“社会人”而追求从社会交往关系本身中取得的内在报酬,如兴趣、尊重、社会赞同、爱、感激等[32]。外在报酬满足员工在物质保障条件方面的需求,内在报酬则更多地满足员工在自尊、自我价值等精神层面上的需求。

特别重要的是,因为内在报酬满足了员工深层次的需要,成为员工“在意”外在报酬的前提条件:员工对工作是否满意,是否能够感知到幸福,其所获得的经济报酬水平如果能够发挥作用的话,那么一定是在其工作本身、晋升机会、与主管和同事的关系、组织公平等因素已经基本满足了其需要的前提下。因此,人们得到必要的尊重比报酬更加重要;而只有满足了员工的尊重需求,实现相待公平后,与他们的劳动付出相当的报酬才能进一步给他们带来幸福感,也才能够从根本上让报酬产生激励作用。反之,当领导相待公平较低,员工从领导那里不能够获得支持和认可的认知时,薪酬、福利等外在报酬不会对员工的幸福产生积极影响。

H3:农民工的报酬与领导的相待公平在影响他们的幸福中具有交互作用。当农民工感受到较低水平的相待公平时,报酬与幸福没有显著关系;只有在农民工感受到较高水平的相待公平时,报酬才与幸福具有正相关关系。

综合前面3个假设,本文所研究的农民工的幸福感要受到以下因素的影响:

其中,Happiness代表农民工的幸福感知,Income代表收入,IJ代表领导对他们的相待公平,ε代表预测的误差,B0代表回归的截距,B1到B3代表各个自变量对幸福影响的回归系数,其显著性水平和符号分别反映了假设1到3的实证检验结果。

(四)幸福对农民工工作行为的影响

人们的日常行为经常与自己的情感相一致[12]。幸福是一种积极的心理状态,所以在工作中感受到幸福的员工,往往更容易体验忘我的投入:他们愿意选择具有挑战性的工作,设定清晰的工作目标并追求及时的反馈,精神高度集中,对工作具有强烈的驾驭感,等等[33]。因此,幸福的员工具有更高的工作积极性,体现出更高的工作绩效。当农民工感知到高水平的幸福时,他们的工作绩效也会更高。

H4:农民工感受到的幸福水平与他们的工作绩效正相关。

员工的幸福水平也会影响他们的离职倾向。与这种积极的情感相一致[12],幸福的员工因为感觉到工作单位提供了自己所需要的回报,认为自己的劳动获得了企业的尊重[34],所以更愿意长期停留在组织中,员工的离职率就越低[35-36]。

H5:农民工感受到的幸福水平与他们的离职倾向负相关。

基于以上讨论,可以构建本文研究的理论模型(图1)。

图1 理论模型

三、对农民工幸福前因后果的定量研究

为了定量地考察农民工幸福因素的前因后果,笔者搜集了两个样本的数据来检验上述假设。

(一)数据搜集过程

样本一来自浙江宁波的3家制造业企业的395名农民工。问卷初始发放506份,去掉无效的、非农民工填答的问卷,最后有效回收率为78.1%。由于这几家公司条件的限制,未能发放这些农民工的直接上级的问卷,所以全部问题的回答均来自农民工的自我报告。为了避免样本一的局限性,样本二在重庆市4家制造业企业邀请了119位一线农民工和他们的直接上级(组长)填写问卷。样本二中,农民工的工作绩效由他们的组长回答。

两个样本中,笔者都在工作时间把问卷直接发放给农民工及他们的直接上级,要求他们在回答问卷后直接返回给研究者,以降低参加者对自己答案私密性的怀疑而影响回答。

(二)测量量表

除员工收入外,所有问题都采用里克特格式的量表。其中,样本一采用5点量表,样本二采用7点量表。所有问题都以较高的分数代表概念的定义方向。这些量表都通过比较严格的开发过程而获得,并且在以前的研究中经过实证的检验,其内容效度、效标关联效度、聚合效度、区分效度、信度等多方面都满足现行规范的要求[37]。在本研究中,它们的信度(下面详细报告)也都超过了通行的0.70的标准[38]。

笔者用Van Dyne和LePine[39]中的4个问题来测量员工的份内工作表现。问卷条目如“我总体上有效地完成了工作任务”(样本一,自我报告)或者“这位下属总体上有效地完成了工作任务”(样本二,组长报告),在本文两个样本中内部一致性系数分别为alpha=0.86(样本一)和0.82(样本二,下同)。

在员工的问卷中,笔者直接问“您在上个月的全部收入是____元”。在进行数据分析前,把员工的收入取自然对数以处理其比较明显的非正态分布现象。我们用Broschak和Davis-Blake[40]的3个问题量表来测量员工的离职倾向。问卷条目如“我常常考虑从这家公司辞职”,在两个样本中的内部一致性系数分别为alpha=0.84和0.80。领导的相待公平用Colquit[29]根据概念开发的量表的中文版本[41]的6个问题来测量。问卷条目如“我觉得自己得到了领导足够的尊重”,在两个样本中的内部一致性系数均为alpha=0.94。对本文最核心的变量农民工幸福感,采用4个问题来测量[42](删除了其中的一个反向题目),问卷条目如“一般情况下,我认为自己是个很快乐的人”。在两个样本中内部一致性系数分别为0.82和0.77。

(三)数据分析过程

由于本文两个样本的数据均来自不同公司的不同部门,所以进行数据分析前首先分析了不同公司、部门对于这些变量的影响。方差分析结果表明不同公司、部门的农民工在收入、感知到的领导相待公平、主观幸福感、离职倾向和绩效方面都没有显著的差别。所以,这些数据可以合并,并且在个人层次进行分析。

本文假设3涉及交互作用,所以使用回归方法来检测[43]。其余4个假设只涉及相关性,所以可以直接使用相关分析来检测。

(四)数据分析结果

1.相关分析

表1和表2报告了所有变量的均值、标准差和变量间的相关系数。从表中可以看出,两个样本表现出了高度的一致性:员工月收入的对数与他们的主观幸福感都没有显著关系,与假设1不相符。换言之,农民工收入高低对它们的幸福没有影响。然而,领导的相待公平都与他们的主观幸福感显著正相关(样本一中r=0.36,p<0.01;样本二中 r=0.66,p<0.01),与假设2 相一致。

从假设中主观幸福感的结果变量看,主观幸福感与员工的绩效显著正相关,与假设4相一致。其中,在样本一中应用的是员工自我报告的绩效水平,与幸福感相关系数为r=0.26,p<0.01,而样本二中应用的是员工的上级报告的绩效水平,与幸福感的相关系数为r=0.17,p<0.05。同时,主观幸福感与员工的离职倾向负相关(样本一中 r=-0.41,p<0.01;样本二中 r=-0.29,p<0.01),与假设5 相一致。

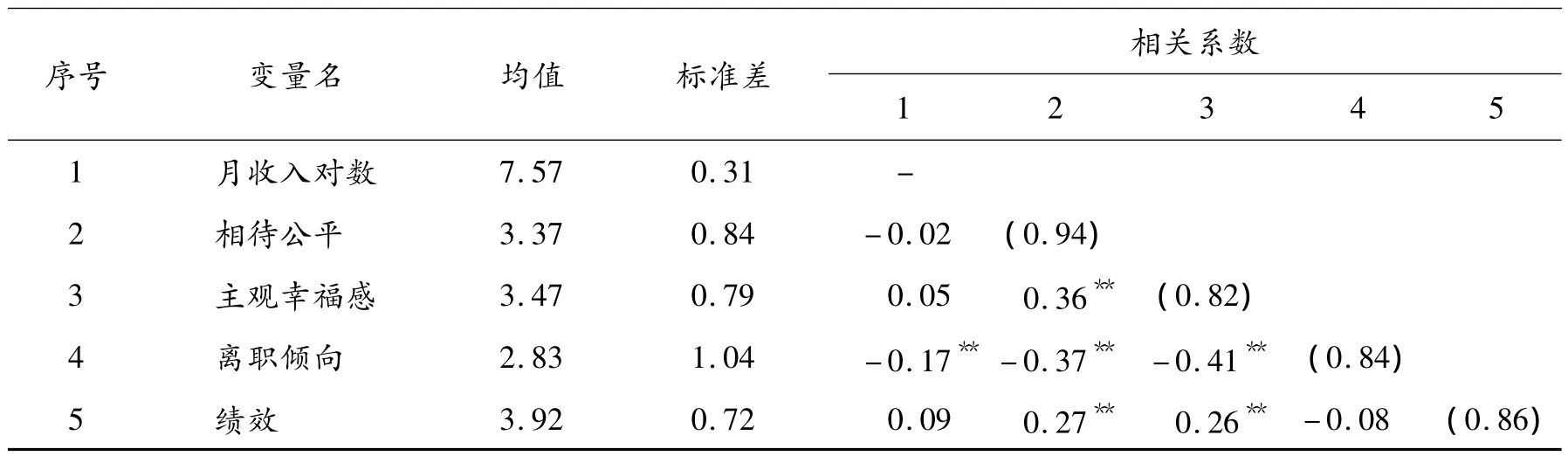

表1 各变量的均值、标准差和变量间的相关系数(样本一,N=395)

表2 各变量的均值、标准差和变量间的相关系数(样本二,N=119)

2.回归分析

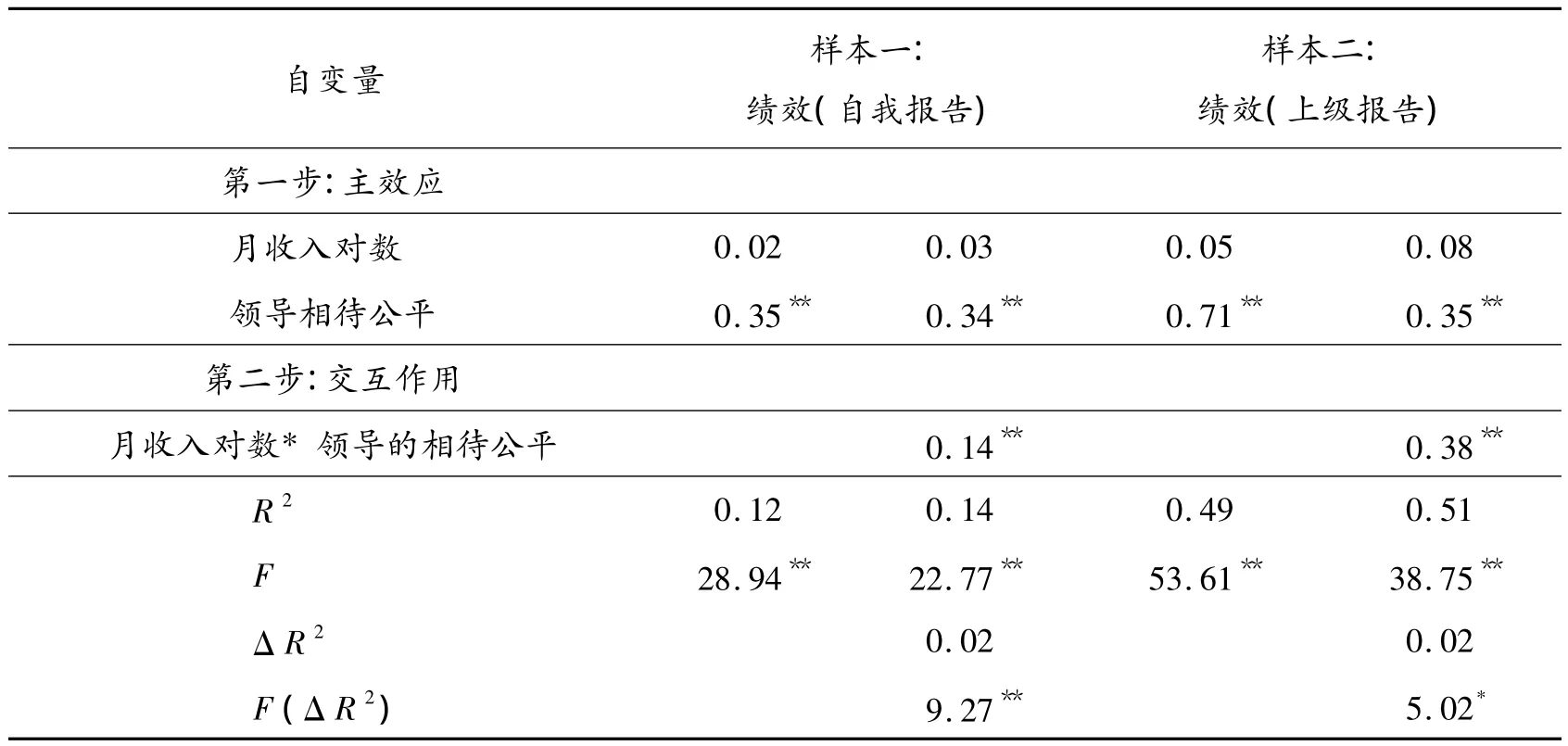

为了检验假设3,笔者以农民工的主观幸福感作为因变量,将农民工收入的对数、领导对他们的相待公平各自减去它们的均值,并以二者的乘积作为交互作用变量[43],进行回归。回归分析结果表明,在两个样本中,农民工月收入的对数都不能显著预测他们自我感知的幸福感,但是领导的相待公平都可以显著预测幸福感(在两个样本中,标准化回归系数分别为0.34和0.35,均在p<0.01水平上显著)。

如表3所示,农民工收入的对数和领导相待公平的交互作用也能够显著地预测农民工的主观幸福感(在两个样本中,标准化回归系数分别为0.14和0.38,均在p<0.01水平上显著)。而且,在初始的模型中加入这个交互作用以后,所能够解释的主观幸福感的变异量都有显著增加(R2的变化所对应的F值分别为9.27 和5.02,分别在p <0.01和p <0.05 水平上显著)。

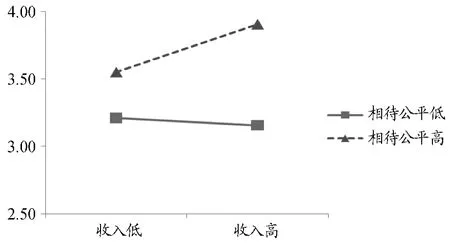

为了直观地理解这个交互作用的本质,笔者遵循通行的范例[43]在图2中绘出了在较高和较低的相待公平时,这些农民工(样本一)收入与他们的主观幸福感的关系(使用样本二绘出的图形与此模式完全一致)。

表3 回归分析结果(标准化回归系数)

笔者还检测了在相待公平较高和较低情况下农民工收入与主观幸福感之间的关系是否显著[43]。结果表明,在领导相待公平高的时侯,员工月收入对其感知的主观幸福感有显著影响(标准化回归系数beta在样本一和样本二中分别为0.07和0.14,分别在p<0.05和p<0.01水平上显著)。然而,在领导相待公平低的时候,员工月收入对其感知的主观幸福感没有显著影响。这些结果与假设3完全一致。

图2 不同相待公平水平下幸福与收入的关系(样本一)

四、结论和讨论

结合定性研究和基于两个样本的定量研究,本文得出如下研究结论。

总的说来,农民工的幸福感不受工资水平的影响,但是受到领导相待公平的影响;不过,工作中领导对农民工的尊重影响了收入与农民工幸福的关系:领导不尊重的情况下,收入高低对于员工幸福没有显著影响;在领导比较尊重员工时,农民工才可能因为更高一些的收入而感受到更高水平的幸福。此外,农民工的幸福水平更高时,他们的工作绩效(自己报告的或者领导报告的)更高而离职倾向更低。这些发现对于政府和企业有效地管理农民工、促进社会和谐都具有重要的启示意义。

(一)影响农民工幸福的物质和精神因素

尽管人们通常认为收入是幸福的一个重要甚至决定性的影响因素,然而这种看法似乎缺乏实证研究的支持。从本文研究的结果看,假设1并没有被证实,但是假设3得到了证实。这说明,物质因素对幸福的影响比较复杂。综合前人的研究,这些发现提供了我们理解当前农民工幸福感的新视角,即物质因素对幸福感的影响不是绝对的,而是相对的、社会性的。

马克思认为人类历史上先后存在三个阶段,标志着劳动者在创造财富过程中自身作为“人”的发展:人身上的依赖关系、以物的依赖性为基础的人的独立性、个人全面发展并拥有自由的个性和幸福。在这样一种发展过程中,劳动者的幸福逐步得到改善,社会也在走向进步。劳动者的幸福不仅关系到个人的生存、生活质量,也关系到社会的进步和企业的发展。在中国追求建设和谐社会的目标中,国家也明确地提出要通过例如“扩大就业规模,改善就业结构”、“健全面向全体劳动者的职业教育培训制度”、“城乡劳动者平等就业”、“依法维护劳动者权益”等方面的就业、培训手段来提高广大劳动者的幸福。

从本文研究结果看,当前(起码就被本研究所调查的)农民工的收入大致能够满足对应于收入的基本生活需要。在这样一个基本前提下,收入对于幸福的直接刺激作用已经在逐渐减少甚至消失。此前在大多数发达国家与部分发展中国家的实证研究,却并没有得出收入与幸福的显著关系[44]。其原因在于,当收入达到一个临界值时,收入对幸福的影响将会减小。也就是说,对那些处于某一贫困线以下的人群,幸福受到收入的影响要远远大于那些相对来说处于贫困线以上的人群[45]。比如,从1950至2000年,尽管美国经济增长了很多,然而国民的幸福水平基本上维持了原有水平[46]。这也说明,主观幸福感并不会随着外部刺激的增加而同比增加,人们的收入水平与幸福感知的水平也不会同比增长。

但是,这些结果并不表明,当前中国农民工的物质生活已经基本满足了需要——本研究仅仅能说明,收入的直接作用已经不明显了,但是很可能其他方面的物质因素依然非常重要。比如,医疗保险、失业救济、食品安全、空气质量等,都是影响人们幸福的核心因素,但是显然这些都无法靠个人的收入来改变。此外,尽管“静态”的收入不一定带来幸福的增加,但是收入的动态变化依旧会影响人们的幸福。比如Brickman等[47]心理学家在一项研究中得到这样的结果,人们经过外部刺激后其情绪会产生比较强烈的波动(高兴或悲伤),然而这种极端情感在一段时间后会逐步回归到初始的平衡状态,即产生“情感适应”。也就是说,相对收入的水平,而非收入的绝对值,在更大程度上决定了人们的幸福水平[48]。

另外,物质因素对幸福影响的相对性还体现在其与精神因素的共同作用上面。本研究发现,在缺乏尊重的情况下,收入对于农民工的幸福感并没有显著关系,而只有在农民工得到较高水平的相待公平时,收入水平才与农民工的幸福感显著相关,从而转化为农民工的工作积极性。

农民工进入城市,或许最渴望能够成为城市的一份子,让自己乃至后代得到社会的尊重。而他们生活空间的大部分是在工作单位上,因此企业中领导与同事的尊重、理解与支持对他们尤为重要。也正是因为这样,他们更加渴望获得城市的包容。作为农民工幸福的必要条件,在工作中受到尊重还为物质因素对幸福的作用起到了“阀门”的效果:只有在受到尊重的情形下,“钱多钱少”才是有意义的;在没有尊重的前提下,金钱是“买”不来幸福的。从这个意义上说,精神因素比物质因素更加重要。

(二)幸福对农民工工作行为的影响

上文已经提到,幸福是一种积极的心理状态,幸福感高的人更倾向于积极行为。具体到工作中,认为自己幸福的员工可能表现出较强的成就动机,积极地投入到工作中,能够主动设定工作目标,并为了达成这一目标而作出各种尝试与努力。因此,幸福感高的员工会体现出更高的工作绩效,高的工作满意度,低的缺勤率与离职率,他们的行为也更接近组织公民行为[49]。

(三)对企业管理的启示意义:靠尊重赢得人心

当今中国,农民工已经是经济和社会建设的生力军,在各行各业发挥着重要作用[50]。一方面,他们需要通过在城市的工作获得生活所需的收入;另一方面,他们还渴望在工作中获得尊重。本文从工资收入与领导的相待公平两个方面论述了对农民工幸福感的影响:报酬对幸福感没有直接影响,领导的相待公平对幸福感有显著影响,同时在相待公平高的时候,报酬对幸福感也有显著影响。进而,农民工的幸福感会直接影响他们的工作绩效,从而影响企业的工作绩效。

从农民工收入方面,本文研究的农民工的收入已经大致满足了其生活的最基本需要。生活中其余需要,诸如子女教育、医疗保障、住房等问题,都不仅仅是靠他们在企业中所获取的待遇能够解决的,都有赖于城乡统筹一体化等政策的实施、政府扶持以及社会福利待遇体系的改革。因此,在目前待遇方面需要国家努力提高非工资的实质性待遇;同时也需要企业方面的福利待遇的提高。

而相待公平方面,则是目前很多企业能够直接、有效给予解决的。农民工与城市社会的接触首先从企业开始。作为企业的社会责任,有义务通过尊重与接纳员工,提高员工的幸福感与归属感。另外,幸福感高的员工能够产生更高的工作绩效。联想到最近几年比较风行的“海底捞”的管理案例,由于充分地为员工提供了尊重,使员工在工作过程中与企业之间建立了长期的信任关系,激发员工的组织公民行为,从而提高了企业管理绩效。因此,从企业管理的效益角度考虑,也应该提高相待公平,使管理具有“人情味”,从而提高员工的幸福感。为此,管理者可以利用这些研究结果,适当地使用一些技巧让员工在得到基本相同的收入时,感受到更多的幸福。譬如,通过对企业主管级的管理干部进行培训[51],对主管的职业发展考核中包含部分来自下属的评分(如360度考核),应该比较容易实现。又如,Greenberg[51]通过对基层主管介绍相待公平的概念本质、重要意义、如何从员工角度来体会主管行为等[52],使主管在经过4个小时的培训以后,大大降低了下属员工失眠的反应,也提高了下属的工作积极性。我们相信,在农民工的主管中进行类似培训能够起到非常好的效果,而企业所需的付出很少,确实是各方共赢的举措。同时,农民工自身与城市的心理融合也非常重要。管理者不仅对员工的工作绩效提出要求,还要进一步关心员工的实际需求,在职业发展、职业培训以及人生规划等方面给予足够的支持和正确的引导,配合宏观政策,保障农民工的市民化进程。

(四)研究局限和未来研究方向

本研究在现有文献的基础上,进一步探讨了新时代农民工幸福的前因后果,在取得一些有启发意义结果的同时,还具有一些局限性,应该在后续研究中予以弥补。

其一,本研究主要采用的是静态、横截面数据,并没有动态地考察个体收入与领导相待公平随时间的变化,以及与他人相比的相对收入及公平与否对农民工幸福的影响。未来研究可以考虑通过搜集时序的数据、横向的比较等,来全面考察影响农民工幸福的因素。其二,本研究的参加者是重庆和宁波两个城市企业的农民工,他们多数来自附近地区,因此无法考察全国更具代表性的现象,也不能了解经济、文化等发展水平不同地区的农民工幸福感是否受到不同因素的影响。未来研究可以扩大参加人的范围,从不同地区选择参加研究的对象。

[1]RYFF C D,SINGER B.Interpersonal flourishing:A positive health agenda for the new millennium.[J].Personality and Social Psychology Review,2000,4(1):30-44.

[2]DIENER E,BISWASR.Willmoney increase subjective well-being?[J]Social Indicators Research,2002,57:119-169.

[3]吴明霞.30年来西方关于主观幸福感的理论发展[J].心理科学进展,2000,8(4):23-28.

[4]WEISS R.The provisions of social relationships[M]//RUBIN Z.Doing unto others.Englewood Cliffs,NJ:Prentice Hall,1974:17-26.

[5]吴丹伟,刘红艳.大学生的主观幸福感与社会支持的相关研究[J].河北科技大学学报,2005(3):94-95.

[6]DIENER E.Subjective well-being and personality[M]//HERSEN M,HETAL V.Advanced personality:The plenum series social psychology.NewYork:Plenum Press,1998:311-334.

[7]TELLEGEN A,LYKKEN D T,BOUCHAND T J,et al.Personality similarity in twin reared apart and together[J].Journal of Personality and Social Psychology,1988,54(6):1031-1039.

[8]SELIGMAN M.Authentic happiness:Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment[M].New York:Free Press,2002.

[9]段建华.主观幸福感概述[J].心理学动态,1996(1):46-51.

[10]RYFFC D.Happiness is everything,or is it?Explorations on themeaning of psychologicalwell-being[J].Journal of Personality and Social Psychology,1989,57(6):1069-1081.

[11]STAW B M,COHEN-CHARASH Y.The dispositional approach to job satisfaction:More than a mirage,but not yet an oasis[J].Journal of Organizational Behavior,2005,26(1):59-78.

[12]奚恺元.撬动幸福[M].北京:中信出版社,2008.

[13]LEE TW.Using qualitativemethods in organizational research[M].Thousand Oaks,CA:Sage Publications,1999.

[14]MILESM B,HUBERMAN M.Qualitative data analysis:A sourcebook of new methods[M].Thousand Oaks,CA:Sage,1994.

[15]MILLIKEN F J,MORRISON E W,HEWLIN P F.An exploratory study of employee silence:Issues that employees don’t communicate upward and why[J].Journal of Management Studies,2003,40(6):1453-1476.

[16]SHAVITT S.The role of attitude objects in attitude functions[J].Journal of Experimental Social Psychology,1999,26(2):124-148.

[17]XIN K R,et al.Corporate culture in Chinese state-owned enterprises:An inductive analyses of dimensions and influences[M]//TSUIA S,LAU CM.Management of enterprises in the People’s Republic of China.Dordrecht:Kluwer.2002:415-445.

[18]MORRISON E W.Doing the job well:An investigation of pro-social rule breaking[J].Journal of Management,2006,32(1):5-28.

[19]叶鹏飞.农民工城市生活主观幸福感的一个实证分析[J].青年研究,2011(3):39-47.

[20]章洵.农民工的主观幸福感及其影响因素分析——以武汉市512名农民工为例[J].社会工作,2007(5):48-51.

[21]方学梅.基于情绪的公正感研究[D].上海:华东师范大学,2009.

[22]唐剑锋.有尊严才有幸福[J].民主,2011(4):51.

[23]PERROW C.A society of organizations[J].Theory and Society,1991,20:725-762.

[24]PORTER LW,STEERSRM.Organizational,work,and personal factors in employee turnover and absenteeism[J].Psychological Bulletin,1973,80(2):151-176.

[25]WARREN R.The purpose-driven life:What on earth am Ihere for?[M].Grand Rapids,MI:Zondervan,2003.

[26]DATTA K.The new development finance or exploiting migrant labour?Remittance sending among low-paid migrant workers in London[J].International Development Planning Review,2007,29(1):43-67.

[27]张雯,郑日昌.大学生主观幸福感及其影响因素[J].中国心理卫生杂志,2004(1):61-62.

[28]辛自强,池丽萍.快乐感与社会支持的关系[J].心理学报,2001(5):442-447.

[29]COLQUITTJA.Justice at themillennium:A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research[J].Journal of Applied Psychology,2001,86(3):425-445.

[30]PIERCE JL,GRADNER D G.Self-esteem within the work and organizational context:A review of the organizational-based selfesteem literature[J].Journal of Management,2004,30:591-622.

[31]史耀疆,崔瑜.公民公平观及其对社会公平评价和生活满意度影响分析[J].管理世界,2006(10):39-49.

[32]MAYO E.The human problems of an industrial civilization[M].New York:Macmillan,1933.

[33]CSIKSZENTMIHALYIM.Flow:The psychology of optimal experience[M].New York:Harper and Row,1990.

[34]DeCONINCK JB,JOHNSON JT.The effects of perceived supervisor support,perceived organizational support,and organizational justice on turnover among salespeople[J].Journal of Personal Selling & Sales Management,2009,29(4):333-350.

[35]HOM W,GRIFFETH RW.Employee turnover[M].Cincinnati,OH:Southwestern,1995.

[36]GRIFFETH R W,HOM W,GAERTNER S.A meta-analysis of antecedents and correlates of employee turnover:Update,moderator tests,and research implications for the next Millennium[J].Journal of Management,2000,26(3):463-488.

[37]EDWARDS JR.Construct validation in organizational behavior research[M]//GREENBERG J.Organizational behavior:The state of the science.Mahwah,NJ:LEA,2003:327-371.

[38]NUNNALLY JC.Psychometric theory[M].New York:McGraw-Hill,1978.

[39]Van DYNE L,LEPINE JA.Helping and voice extra-role behaviors:Evidence of constructand predictive validity[J].Academy of Management Journal,1998,41:108-119.

[40]BROSCHAK J P,DAVIS-BLAKE A.Mixing standard work and nonstandard deals:The consequences of heterogeneity in employment arrangements[J].Academy of Management Journal,2006,49:371-393.

[41]刘亚,龙立荣,刘晔.组织公平感对组织效果变量的影响[J].管理世界,2003(3):126-132.

[42]LYUBOMIRSKY S,LEPPER H S.A measure of subjective happiness:Preliminary reliability and construct validation[J].Social Indicators Research,1999,46:137-155.

[43]AIKEN L S,WEST S G.Multiple regression:Testing and interpreting interactions[M].Newbury Park,CA:Sage,1991:156-267.

[44]EASTERLIN R A.Income and happiness:Towards a unified theory[J].The Economic Journal,2001,111:465-484.

[45]曹大宇.我国居民收入与幸福感关系的研究[D].武汉:华中科技大学,2009.

[46]VEENHOVEN R.Quality of life & happiness of people in Japan and the Netherlands[M].Amsterdam:KIT Publishers,2007.

[47]BRICKMAN P,COATESD,JANOFF-BULMAN R.Lottery winners and accident victims:Is happiness relative?[J].Journal of Personality and Social Psychology,1978,36(8):917-927.

[48]EASTERLIN R A.Diminishing marginal utilty of income?Caveat Emptor[J].Social Indicators Research,2005,70(3):243-255.

[49]STAW B M,SUTTON R I,PELLED L H.Employee positive emotion and favorable outcomes at the workplace[J].Organization Science,1994,5(1):51-71.

[50]徐鲲,冉光和.农民工的道德状况及其引导——基于重庆956名农民工问卷调查的实证研究[J].重庆大学学报:社会科学版,2009(5):119-123.

[51]GREENBERG J.Losing sleep over organizational injustice:Attenuating insomniac reactions to underpayment inequity with supervisory training in interactional justice[J].Journal of Applied Psychology,2006,91(1):58-69.

[52]SKARLICKID P,LATHAM G P.How can training be used to foster organizational justice?[M]//GREENBERG J,COLQUITT J A.Handbook of organizational justice.Mahwah,NJ:Erlbaum,2002:499-522.