缬沙坦与贝那普利治疗慢性阻塞性肺疾病合并慢性肺源性心脏病的临床疗效比较

刘仁学,刘峥嵘 (永丰县中医院心内科 江西 永丰331500)

慢性阻塞性肺病(COPD)临床表现为气流受限,长期病变可导致肺动脉痉挛、血管重塑,引发肺动脉高压,最终引起肺源性心脏病[1]。COPD合并肺心病严重影响着患者的生命安全和身心健康,及时诊疗具有积极的意义。本研究分别应用缬沙坦和贝那普利治疗COPD合并慢性肺源性心脏病患者,比较其临床疗效,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象

2012年10月至2014年2月我院收治的COPD合并肺心病患者100例,按双盲法分组。实验组50例,男31例,女19例,年龄61~78岁,平均(65.32±2.35)岁,肺心病病程2~7年,平均(3.32±0.25)年;对照组50例,男32例,女18例,年龄62~78岁,平均(65.36±2.41)岁,肺心病病程2~7年,平均(3.32±0.26)年。排除冠心病、高心病、风湿性心脏瓣膜病、先天性心脏病以及严重肝肾功能不全患者,比较两组入选病例的一般资料,差异无统计学意义(P>0.05),存在可比性。

1.2 方法

对照组给予强心、利尿、抗感染、平喘、氧疗等常规治疗方案,在常规方案治疗的基础上应用贝那普利片(国药准字H20053390,成都地奥制药集团有限公司)治疗,药物剂量为2.5~5mg,1次/d,治疗4周后评价疗效。

实验组在常规方案治疗的基础上应用缬沙坦(国药准字H20050508,单位名称:海南皇隆制药厂有限公司)治疗,药物剂量为20mg,1次/d,治疗4周后评价疗效。

1.3 观察指标

显效:心功能改善Ⅱ级,肺部啰音减少,咳、痰、喘等症状减轻或消失;有效:心功能改善Ⅰ级,临床症状改善;无效:病情无改善或恶化。治疗前后,统计两组用力肺活量占预计值百分比(FVC%),1秒用力呼气末容积占预计值百分比(FEV1%)以及FEV1/FVC。比较两组不良反应发生率。

1.4 统计学分析

采用SPSS13.0统计软件对数据进行统计分析,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组肺功能改善情况比较

治疗后,两组患者肺功能均有所改善,治疗后,实验组FEV1为(47.65±7.89)%,FEV1/FVC为(61.21±8.51)%,与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组肺功能改善比较

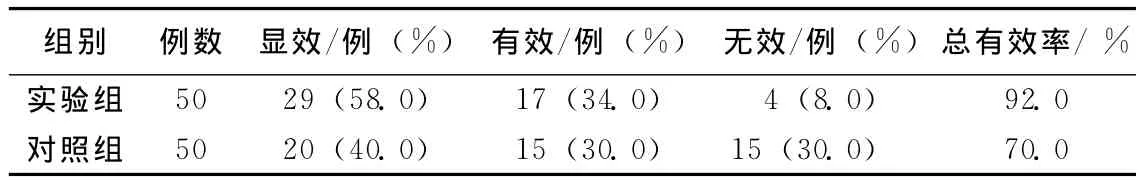

2.2 两组心功能改善总有效率比较

实验组患者心功能改善总有效率为92.0%,高于对照组的70.0%,两组数据比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 两组用药不良反应发生率比较

实验组1例咳嗽,3例血压下降,不良反应率为8%;对照组4例咳嗽,6例血压下降,不良反应率为20%。比较两组不良反应发生率,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组心功能改善总有效率比较

3 讨论

临床上治疗COPD合并肺心病患者的药物较多,包括血管扩张剂、利尿剂、血管紧张素受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂等。贝那普利为血管紧张素转换酶抑制剂,能减少BK降解,提高BK浓度,促进前列环素、NO以及内皮衍生超极化因子生成,继而发挥抗增殖、扩血管、抗氧化应激、保护血管内皮功能的作用。临床研究也证实[2],贝那普利能降低AngⅡ水平,发挥改善心力衰竭、降肺动脉高压等生物学效应。贝那普利虽是治疗心功能不全的首选药物,但其治疗部分重度COPD合并肺心病患者的效果欠满意。

本研究结果显示缬沙坦治疗COPD合并肺心病患者的疗效及安全性均优于贝那普利。缬沙坦为血管紧张素受体阻滞剂[3],作用于机体,可减少心脏负荷,减低血容量及肺动脉高压,改善微循环,保护肝细胞,缓解心衰症状。与贝那普利相比,缬沙坦能更完全、更直接、更具选择性的阻断RAS末端,抑制心脏、肾上腺、血管的醛固酮合成及基因表达,不引起醛固酮逃逸,继而能更好地缓解患者心衰症状[4]。在常规治疗的基础上为COPD合并肺心病患者应用缬沙坦治疗,可扩张冠状动脉,改善心肌缺血,抑制心室重塑,进而改善患者气促症状,提升生存质量。

综上所述,缬沙坦具有较高的临床应用价值,值得在COPD合并肺心病患者中进一步推广。

[1]孟丽霞,董惠芬 .贝那普利与缬沙坦治疗重度COPD合并慢性肺源性心脏病效果比较 [J].疑难病杂志,2014,1(1):18~21.

[2]甘清瑞 .贝那普利与缬沙坦治疗重度COPD合并慢性肺源性心脏病效果比较 [J].中国现代药物应用,2014,12(3):121~122.

[3]冯曙平,谭锦志.ARBs与ACEI治疗重度COPD合并慢性肺源性心脏病疗效 [J].临床医学,2012,6(9):1~3.

[4]胡翠燕 .参麦注射液联合贝那普利对慢性肺源性心脏病患者超氧化物歧化酶与血液流变学指标的影响 [J].中国中医急症,2013,11(2):220~221 .