塔河油田强底水油藏夹层对剩余油分布的影响

郑小杰,邵光玉 (中石化西北油田分公司勘探开发研究院,新疆 乌鲁木齐830011)

陈东波 (中石化西北油田分公司工程技术研究院,新疆 乌鲁木齐830011)

顾维力,李文平 (中石化西北油田分公司勘探开发研究院,新疆 乌鲁木齐830011)

夹层是油层内的非有效层,分布一般不稳定,只能局部分隔油层,不能作为划分开发层系的地质依据,分布特征与砂体的成因关系密切,是影响储层非均质性最主要的因素之一。夹层的存在控制了剩余油的形成与分布,因此全面认识夹层的成因类型和分布特征对剩余油分布及采取针对性的挖潜措施具有重要的意义。

塔河油田三叠系下油组油藏位于塔里木盆地沙雅隆起阿克库勒凸起上,是受构造和断层控制的典型断背斜、底水砂岩油藏,储层成因类型为辫状河三角洲辫状河道砂坝,储层砂体结构型式呈由多期河道平面拼接、纵向叠置的巨厚板状,储层砂体厚度达130m,其间无稳定分布的隔层,仅发育少量不稳定薄泥质或者钙质夹层[1,2],顶部20m左右为油层,平均孔隙度21.9%,平均渗透率809mD,属中孔、中高渗储层。至2014年初油藏含水率81%,采出程度28%,原始地层压力50.18MPa,饱和压力38.15MPa,目前地层压力49.1MPa,压力保持程度达98%,目前油藏面临含水上升速度加快、递减加大等问题,堵水、提控液等措施难度逐年加大,效果逐年变差,且强底水油藏注水、压锥等开发手段可行性较低[3~7],当前重点工作之一就是在前人油藏描述的基础上进行夹层的精细刻画,针对性地进行剩余油挖潜,以稳定原油产量。

1 夹层的成因类型及识别

夹层的划分一般依据夹层的宏观和微观地质特点、沉积和成岩等地质作用以及封隔能力来进行分类[8,9]。该次研究依据沉积及成岩作用,结合测井、取心资料,将该区夹层分为泥质、钙质和物性夹层3类。

1.1 夹层的成因类型

1.1.1 沉积作用形成的夹层

泥质夹层和物性夹层主要形成于辫状河三角洲沉积的枯水期与洪泛期、河道废弃沉积、河道冲刷充填沉积。

1)枯水期与洪泛期。辫状河三角洲平原河道主要以垂向加积为主,洪泛期水动力较强,辫状河道不稳定,横向迁移频繁,以碎屑沉积为主,河道迁移过程中造成局部砂质沉积间断,形成诸如粉砂质泥岩、泥质粉砂岩夹层;而在枯水期或贫水期,水动力条件较弱,细粒沉积物会稳定沉积,以泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩为主。但是,由于晚期河道的冲刷剥蚀作用改造了早期的沉积物,使得早期的沉积物被部分或完全剥蚀掉,因此夹层的保存不完整,连续性较差。

2)河道废弃沉积。由于河道的频繁迁移,辫状河道间因为碎屑的沉积不均容易堵塞河道,形成局部弱水动力的废弃水道,一般以沉积泥质粉砂岩和泥岩为主。

3)河道冲刷充填沉积。由于河道水流与河床底部摩擦,使得水动力局部减弱,泥砾、粉砂质及泥质沉积混杂堆积,形成展布范围有限的泥质、含砾石质泥岩夹层,该类夹层呈局部分布,但厚度较大,顺主河道方向展布。

1.1.2 成岩作用形成的夹层

钙质夹层主要是成岩作用过程中形成的一类夹层,有时受沉积作用与成岩作用共同控制,是在沉积成岩过程中,随着埋深的增加,温度升高,压力增大,有机质热演化并释放大量的CO2与地层水中Ca2+、Mg2+等结合形成的碳酸盐岩交代成致密碎屑岩,使得渗透率变低[10]。研究区辫状河道砂坝中较常见,以钙质中-细砂岩为主。钙质胶结物的体积分数通常超过10%,岩性致密,封挡性较好,但形成条件、分布规律较复杂,横向预测难度较大。

1.2 夹层的识别

1)泥质夹层。受沉积作用控制,泥质为主。自然电位正偏,自然伽马值明显高于围岩,电阻率相当于或稍高于围岩电阻率,声波时差为79~90μs/ft,密度2.1~2.4g/cm3,渗透率一般小于5mD,孔隙度一般小于9%,井径曲线明显扩径,厚度一般2~4m。

2)钙质夹层。主要为钙质胶结砂岩,电阻率极高,与围岩可有明显区别,自然电位与自然伽马曲线趋于反向,孔隙度小于10%、渗透率小于10mD,密度一般大于2.6g/cm3,声波时差明显变小,厚度0.1~2m。

3)物性夹层。有一定的孔隙度和渗透率(孔隙度小于15%、渗透率小于10mD),根据岩性的差异,封挡性一般~较差,厚度通常小于2.0m。自然电位与自然伽马曲线回返幅度约为泥质夹层的1/3~1/5,电阻率介于泥岩和钙质层之间,声波时差60~66μs/ft,密度2.5~2.6g/cm3。

2 夹层的分布特征

由于夹层的成因类型不同,其分布特征也有很大的差别。

2.1 纵向上分布特征

通过统计学分析,计算塔河油田三叠系下油组平均夹层密度为0.12,夹层频率平均为0.09,可见夹层总体不发育,这主要是因为研究区下油组处于辫状河三角洲辫状河道成因砂体强烈建设时期,溢岸沉积不发育(图1)。

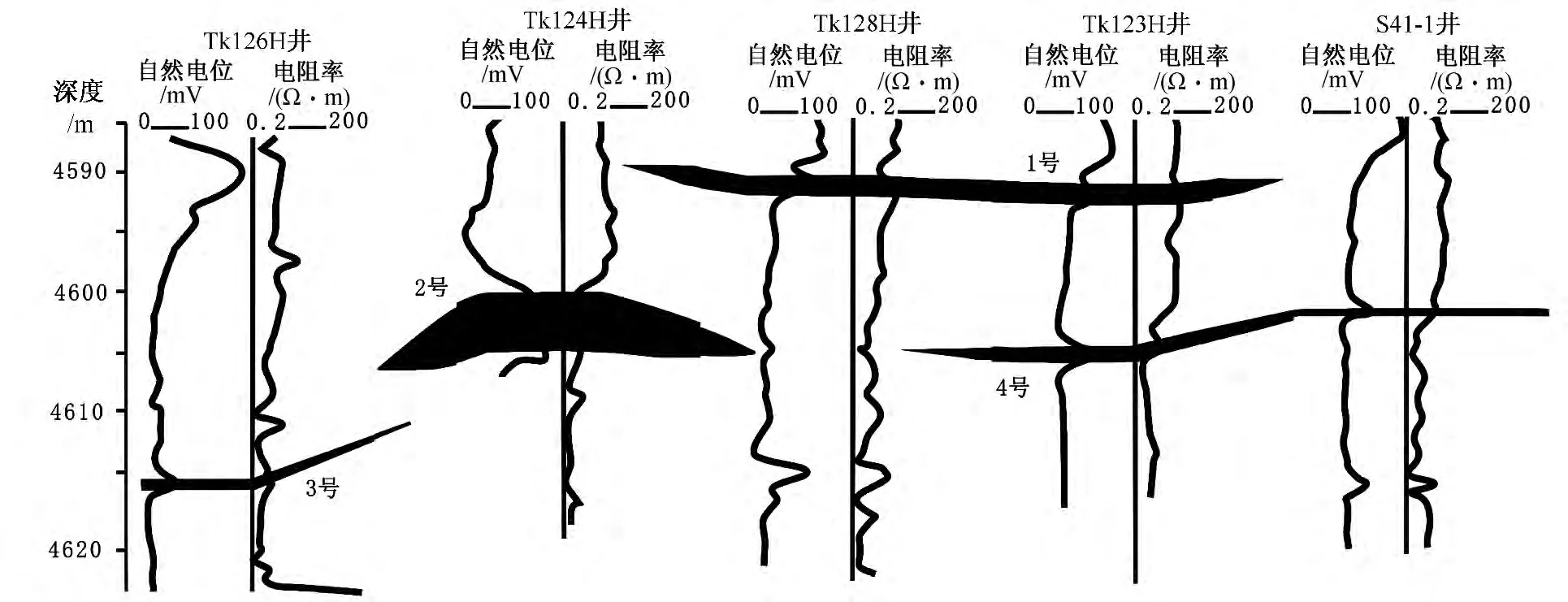

图1 夹层对比

2.2 平面分布特征

研究区夹层均呈沿河道方向展布的条带状及透镜状(图2)。展布范围多在200~1000m。分布形式主要为以下3种类型。

1)连片分布夹层 主要呈多井控制的不规则席状、片状、椭圆状连片分布,该类夹层主要以泥质夹层为主,厚度一般1~2m,对局部底水的锥进具有很好的抑制作用,一般在河流枯水期,在河道间及废弃河道中形成并经后期冲刷改造保留下来,延伸范围在300~1500m。其次部分物性夹层和钙质夹层也呈不规则的片状分布,该类夹层大部分厚度较小,多在0.3~1.2m,以泥质粉砂质或者灰质砂岩为主,延伸长度在300~1000m。

2)透镜状分布夹层 该类夹层主要以单井控制的物性夹层及钙质夹层为主,少量泥质夹层,多呈沿物源方向延伸的单井控制的透镜状夹层,厚度0.2~1m,平面延伸100~250m。

3)不规则冲刷充填夹层 该类夹层体现辫状河道冲刷充填沉积特征,以泥质充填为主,夹层厚度较大(2~4m),但分布范围比较局限,一般不超过一个井距。

图2 塔河1区三叠系下油组3号夹层平面分布图

3 夹层对剩余油的控制及措施挖潜

夹层影响了油水的渗流规律,控制了剩余油的形成与分布[11,12]。由于夹层的存在,流体的垂向流动受阻,局部的驱替效果变差,形成了剩余油富集区。辫状河三角洲辫状河道砂坝内,剩余油的分布一方面取决于对储层物性变化规律的控制,一方面取决于夹层的发育状况,夹层的性质、厚度、分布面积及夹层发育的垂向位置都影响了剩余油的分布,影响了油藏最终采收率。通过对研究区夹层进行系统的研究,认为对于夹层发育相对稳定、剩余油较为富集的局部区域,可以采取钻水平井、补孔及堵水措施挖潜;对于夹层发育不稳定,剩余油相对较少的区域,采取周期性改变工作制度及堵水的方式挖潜。

3.1 夹层发育稳定、剩余油相对较为富集的区域宜采取水平井、补孔及堵水方式挖潜

该类剩余油分为上部夹层控制剩余油和下部夹层控制剩余油。上部夹层控制剩余油主要是发育于辫状河道砂坝正韵律储集体上部夹层形成的剩余油,物性相对较差,底水不容易波及;下部夹层剩余油是由油层中下部位的夹层遮挡而形成的油气局部富集,中下部夹层对剩余油的控制与其突破压力有关,若夹层本身的遮挡能力很强,吸水能力较差,夹层会阻碍油气的纵向运移,从而富集剩余油,其次中下部稳定夹层紧贴夹层顶底,由于沉积因素的影响,油层物性相对较差,水淹程度低,剩余油富集。根据不同情况,可采取水平井、补孔及堵水挖潜。

夹层研究成果指导了剩余油的挖潜,如Tk951H井2010年7月31日投产1号夹层上部控制的剩余油,初期日产油44t,不含水,2014年9月底日产油2.3t,含水率93%,截至9月底已累计产油2.4×104t。S95井2010年3月25日补孔正韵律储集体夹层上部剩余油,初期日产油44.4t,不含水,2014年9月底日产油3.2t,含水率58%,截至9月底已累计增油达2.3×104t。其次堵水结合补孔挖潜效果同样显著,区内该类措施单井平均增油达0.2×104t。

3.2 不稳定夹层及物性夹层发育区域宜采取周期性改变油井工作制度及堵水方式挖潜

单井控制的不规则冲刷充填夹层,部分物性及钙质夹层,分布面积小且较零散,对底水遮挡性不强,剩余油常呈零散的状态分布,实施不稳定注水可以改变地下渗流场,扩大波及体积,提高剩余油动用[13,14]。

针对塔河油田三叠系块状强底水能量充足的油藏类型,国内外尚无该类型油藏注水机理研究,更没有注水先例参考,通过长期的堵水及提控液经验认为:可采取周期性改变油井或井组之间的工作制度,改变流体液流方向,打破原有油水相对平衡的渗流通道,使得剩余油在二次调整分配中被有效动用,放大工作制度周期内,底水进入夹层遮挡段或者低渗段,驱替常规工作制度下未被驱替的原油,缩小工作制度周期内夹层遮挡段及低渗段释放的弹性能,驱替原油向高渗段流动,如此周期性调整井组工作制度,频繁改变地下渗流场,充分利用底水能量驱替更多的剩余油,截至2014年9月底,该类措施手段在塔河油田三叠系底水油藏应用普遍,效果显著,如Tk139井组,7个月累计增油达0.15×104t,经济效益可观。

4 结论

1)夹层的发育主要受沉积环境和成岩作用控制,塔河油田三叠系下油组储层夹层根据成因及岩电特征可分为泥质、钙质和物性夹层3类,并建立了3类夹层的识别标准。

2)研究区夹层的密度和频率较低,夹层总体不发育,夹层平面分布形式可分为多井控制连片分布、单井控制孤立透镜状分布和不规则冲刷充填沉积3种类型。

3)夹层的发育位置及状况决定了剩余油的富集程度,夹层发育稳定的上部夹层控制剩余油及中下部夹层控制剩余油富集区宜采取水平井、补孔及堵水方式挖潜;不稳定夹层及物性夹层发育区宜采取周期性改变油井工作制度及堵水方式挖潜。

[1]付国民,赵俊欣,杨磊,等 .塔河油田9区三叠系中上统高分辨率层序地层及沉积演化 [J].兰州大学学报(自然科学版),2007,43(3):13~17.

[2]段冬平,侯加根,郭素华,等 .塔河油田九区三叠系油气藏隔夹层识别及其展布研究 [J].科技导报,2010,28(19):21~25.

[3]李传亮,杨学锋 .底水油藏的压锥效果分析 [J].大庆石油地质与开发,2006,25(5):45~49.

[4]梁丹,曾详林,房茂军 .关井压锥控制底水锥进效果分析 [J].石油钻探技术,2012,10(6):67~70.

[5]许宁,张万礼,王占红 .巨厚层砂砾岩底水油藏注水开发研究 [J].断块油气田,2004,11(4):30~32.

[6]江琴 .雷64断块砂砾岩底水油藏注水开发效果评价 [J].石油地质与工程,2013,27(1):56~58.

[7]程秋菊,冯文光,彭小东,等 .底水油藏注水开发水淹模式探讨 [J].石油钻采工艺,2012,34(3):91~93.

[8]姚光庆,马正,赵彦超,等 .浅水三角洲分流河道储层砂体特征 [J].石油学报,1995,16(1):1~8.

[9]吴胜和,熊琦华 .油气储层地质学 [M].北京:石油工业出版社,1998:194~216.

[10]林承焰,侯连华 .辽河西部凹陷沙三段浊积岩储层中钙质夹层研究 [J].沉积学报,1996,14(3):72~80.

[11]王洪辉 .河南双河油气田Ⅳ1-3层系夹层分布研究 [J].天然气工业,2000,20(3):26~29.

[12]李阳,王端平,刘建民 .陆相水驱油藏剩余油富集区研究 [J].石油勘探与开发,2005,32(3):91~96.

[13]刘传鹏,陈元,王宏宇,等 .高含水期油田提高采收率方法 [J].油气地质与采收率,2001,8(5):63~65.

[14]田仲强,王奎升,张进平 .不稳定注水模拟实验及其在不同类型砂岩油藏中的应用 [J].石油大学学报,2000,24(5):28~31.