境外商务环境下人际关系研究回顾与展望——基于营销视角

宋书楠,武传表

(辽宁师范大学 历史文化旅游学院,辽宁 大连 116029)

经济交易总是嵌入到社会关系中的。[1]在买卖关系中个人关系也同时通过社会互动而得到发展。[2]国外的早期营销文献就认识到了人际关系的重要性,比如 Sheth和 Parvatiyar(1995)提出情感纽带(bond)能够超越经济交换[3];Jüttner和Wehrii(1994)认为促进和维持关系的焦点是心理的和社会的因素,亲和力(affinity)是首要的,而能够提供服务的能力是其次的。[4]尤其是在服务营销领域,学者们更是不断地强调人类互动在服务传递过程中的重要性。[5-7]正如Wathne,Biong和Heide(2001)所言,影响人们经济行为的不仅是营销变量,还有关系特征。[8]

在华人文化圈内,通过“关系”这一基本途径参与社会生活,被视为生活的本身,因此也成为商业活动的基本模式之一。[9]这种关系,在国内学术研究中通常被视为华人文化背景下的特殊人际关系,它实际上是指B2B条件下具有社会资本性质的“Guanxi”,讲五缘,重视人情、面子等关系规范,通常具有工具性特征。然而,影响经济交往的还有另一种一般意义上的人际关系。它重情感、较少考虑回报,在B2C领域表现更为明显。在国内未见对这种人际关系进行专门研究的文献。因此本文梳理了国外文献中顾客与企业边界人员(boundary spanner)之间人际关系的研究,以期为国内相关研究提供借鉴。

一、境外商务环境下人际关系的概念与内涵

(一)人际关系的概念回顾

人际关系实际上是社会学和心理学的基本概念之一。社会学注重人际关系的社会关系属性;而心理学则强调人与人之间的互动交往与心理联系。国外对于商务环境下这一概念的理解更接近其心理学的内涵。国外文献多把人际关系视为一个研究范畴,较少直接作为变量,尤其是测量变量。因此,学者们对其概念的挖掘并不重视,给出的概念相对简单。如有学者将其解释为双方个体成员之间的亲近的私人关系。后来有学者将这一概念进一步细化为严格的商业关系、商业朋友关系以及高度私人化的关系等三种人际关系,并结合三种企业间关系形成关系矩阵。[10]还有学者将人际关系定义为纽带(bond)。[11]

(二)商务环境下人际关系的解析和测量

虽然文献中对商务环境下人际关系概念的探讨并不充分,但学者们从不同层面出发,借鉴不同学科的理论基础,对人际关系进行了具体解析和测量,使其涵义更加明确。如从服务的角度出发,针对服务的核心成分,有学者提出了关系成分的说法。他们将服务分成核心成分与关系成分。前者是指服务的基本内容,是我们说到它时所指的内容,比如餐馆服务的核心成分是饮食;律师服务的核心内容是法律辩护;后者则反映了服务过程中双方的人与人之间的关系,如对方是否友好等。[12]这与学者们提出的结果——过程或技术——功能的观点相类似。[13-14]论文还指出,同核心成分一样,服务的关系成分本身也具有独立的价值,它的重要性并不依赖于核心成分。

之后,针对组织间商业关系,有学者明确提出建立在个体之间的商业人际关系。Iacobucci和Hibbard(1999)将营销中的关系结构划分为企业层面的商务营销关系(business marketing relationship)和个人层面的商业人际关系(interpersonal commercial relationship)。其中个人层面的商业人际关系是指该企业的工作人员与各类消费者等相关个体之间的关系。[15]类似的,有学者基于医学研究中的医患关系模型,提出了商业情境下的五种人际关系模式;其核心即为个体间关系(person to person mode)。[16]

对于个人层面的关系,学者们还根据其不同的特征进行了更为深入的划分。如有学者应用心理学中的同一理论(identity theory),从关系角度,对顾客的类型进行了划分。他们把顾客分为商务友人、合作者和业务熟人(commercial friends、customer coworkers and business acquaintances)。前两者类似于朋友,不过亲近程度不一样;而业务熟人却相反,双方缺少友好的非正式互动。[17]

也有学者以社会心理学理论为基奠,提出商务环境下人际关系的划分,并讨论了各类关系的特征。早期学者根据社会交换理论将关系划分为社会关系(communal relationship)和交换关系(exchange relationship)。社会关系强调相互间的义务及需求的满足;而在交换关系中,对于自身利益的追求是基础,给予是带有自私的互惠期望的。基于此,他们将商务情境下的人际关系分为效用关系(utility relationship)和私人关系(personal relationship)。在效用关系中,人们重点关注的是关系的另一方(人)能够带来的利益,关系本身只是作为手段,因此它表现为低心理依恋;与此相反,在私人关系中,关系本身成为被关注的焦点之一,人们珍惜它,为它付出时间与精力等,表现为高承诺与高情感依恋。这种分类方法在该研究中得到了验证。[18]

除了借鉴心理学理论外,也有学者以社会学理论为基础进行研究。有学者基于经济社会学的新兴理论,开发了一个关系角色的概念性框架。他们提出了两类关系角色。一类是朋友,奉行适合逻辑(logic of appropriateness),遵守已有规则;另一类是商者(businessperson),奉行结果逻辑(logic of consequences),由效用最大化引导。[19]

尽管人际关系的实证研究相对匮乏,学者们还是在其测量操作方面做出了探索。除了早期Iacobucci和Ostrom(1993)将关系成分用礼貌、值得信赖和有帮助的来具体测量外,还有学者测量了培训机构中指导者和顾客学员之间的人际关系。他们借鉴心理疗法中工作联盟(working alliance)三个成分中的纽带(bond),对督导与学员之间的人际关系进行研究,并探讨了这种关系对于培训的意义。[20]还有从策略角度对人际关系的测量,如将个人关系分为两个前摄维度和一个反应维度,这三个维度分别为和睦关系的建立、尊重与冲突解决策略。[21]

目前我们检索到的较为细致的测量是台湾学者Wan、Luk和Fam等对顾客与理发师之间个人关系(true buyer-seller relationship)的研究。他们将顾客和理发师之间的真实关系分为三个维度:自我揭示、友谊和认同(属于同一类社会圈子、是圈内人),同时还强调了情感纽带(social emotional bonding)在真实关系中的核心地位。[22]该研究的局限在于以青少年为调研对象。该研究指出,相对于更年长的消费者,青少年对于友谊和社会认同有着更强烈的需要。由此该研究的测量能否推广至成年消费者还有待考证。表1是对以上人际关系解析和测量的总结。

表1 人际关系解析和测量的文献总结

二、国外商务环境下人际关系的影响研究

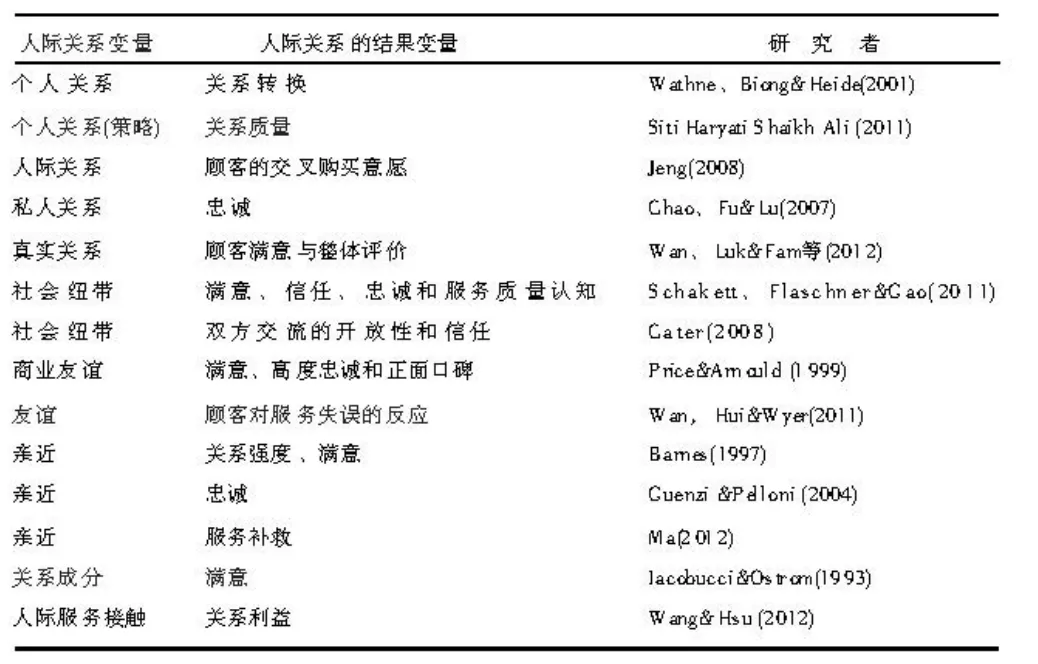

国外的文献中,商务环境下人际关系的研究成果相对分散,且多讨论其影响,对其前因的探查多为心理学或社会学领域的文献,因此本文只对其影响结果的研究进行梳理。表2是对相关文献的概要总结。

表2 人际关系影响研究文献总结

由表2可看出,学者们在研究中采用的变量除了人际关系、个人关系、私人关系与真实关系等“关系”类变量,还有社会纽带、友谊、亲近、关系成分、人际接触等变量也被用来表示人际关系,在这种情况下人际关系实际上被作为一个范畴,用相应的变量来表示,此类文献多在题目或行文中用了人际关系,但在具体论述与测量中用了相应的变量。人际关系影响的结果既包括满意、信任、忠诚、关系质量等关系营销的基本变量,也有其他的关系变量如关系强度、关系利益、关系转换等;与服务相关的有服务质量认知、服务补救、服务失误反应;此外还有交叉购买意愿、交流的开放性、口碑与整体评价等。学者们在不同的研究情境下验证了人际关系影响企业间关系或顾客行为,但对其影响程度与影响路径却少有研究。

(一)“关系”类变量的相关研究

除人际关系外,国外文献还采用个人关系、私人关系与真实关系等“关系”类变量对商务环境下人际关系的影响进行研究。根据研究背景的不同,本文对这些文献进行了梳理。

有学者对早期商务环境下的人际关系进行了梳理,对比和归纳了营销关系结构中的商务营销关系和商业人际关系,总结了相关实证研究中两种关系的结果及其前因,是早期相关研究的综述;他们认为个人层面的商业人际关系研究比B2B的商务营销关系研究更为零散;相关文献主要来自三个方面:服务营销研究、销售员研究与口碑研究中的相关内容,如服务过程中的双方互动研究、口碑网络中消费者间关系的研究等;他们还就商务环境下商业因素与人际因素的关系进行了评价;他们认为商业因素是一定存在的,顾客最初接近企业人员是由于购买或消费活动的需要,但是人际交流在顾客和企业的交往中发挥了更重要的作用;顾客是否喜欢企业的关键接触人员(比如医生)比起公司与公司之间的高层人际互动更为重要。

此后,营销学者们主要在服务业与渠道领域展开了相关研究。金融领域的研究较多。如有学者在银行B2B背景下,验证了个人关系与营销变量对企业客户选择行为的共同影响。结果表明个人关系作为转换障碍的作用,比企业层面的转换成本和营销变量弱得多;并且,不同于转移成本,个人关系不能降低同类企业价格竞争与产品竞争对本企业的影响。Siti Haryati Shaikh Ali(2011)从关系策略的角度研究了银行顾客与企业代表间个人关系对关系质量和顾客忠诚的影响;他们所验证的个人关系维度是尊重、和睦关系的建立与冲突解决;实证研究结果表明,个人关系通过关系质量影响顾客忠诚。在保险业,有学者的研究结论表明,人际关系和企业声誉二者都显著正向影响顾客的交叉购买意愿,但是企业声誉比人际关系更能够降低顾客购买竞争企业产品的意愿。

在其他服务领域,如美发业也存在相关研究。有学者通过实证方法研究了青少年消费者与理发师之间的真实关系(true buyer-seller relationship)的影响。结论表明:双方之间的真实关系与理发师的服务过程质量与专业性这三个因素都显著正向影响青少年消费者对理发师的满意程度与整体评价;另外值得注意的是,该文还开拓性地证明了真实关系对服务过程质量影响的负向调节作用,即当双方有较好的个人关系时,服务过程质量的影响被削弱;但真实关系不能调节专业性的影响,从而说明真实关系发挥作用的有限范围。[22]该文同时验证了人际关系的主效应和调节效应,为人际关系影响提供了多角度研究。

在渠道研究中,也存在这种多角度研究。Chao、Fu和Lu(2007)研究了批发商和零售商间私人关系的影响。研究结果表明,私人关系、顾客导向与服务质量都独立影响忠诚,同时私人关系和顾客导向还是服务质量影响忠诚的调节变量。[23]也就是说,决定顾客忠诚的不只是企业层面服务质量等变量,还有个人层面的私人关系,而且私人关系兼有主效应和调节效应。

(二)非关系类变量的相关研究

除了对关系类变量的影响进行研究外,学者们还通过社会纽带、友谊、亲近、关系成分、人际接触等变量进一步探讨相关问题。

Schakett、Flaschner和 Gao(2011)基于嵌入理论、社会交换理论、市场交换理论和归因理论等探索了旅游业渠道成员的关键接触人员之间的社会关系(社会纽带)的影响。经验证:社会纽带显著影响渠道成员间的满意、信任、忠诚和服务质量认知。[24]另有学者在专业研究与咨询的情境下探讨了社会纽带、信任与交流之间的关系。实证结果表明:虽然在该情境下社会纽带的强度不高,但它确实影响双方之间的信任和交流。[25]

有的学者从友谊角度来研究人际关系的影响。在商业友谊研究的经典文献中,Price和Arnould(1999)提出商业友谊与满意、高度忠诚和正面口碑相关。[26]Wan,Hui和 Wyer(2011)则提出友谊并不总是有利的。他们通过实验方法研究了消费者与服务提供者之间的友谊对于消费者服务失误反应的影响。结果表明,人际关系不同,对服务失误的反应也不同;有些与服务提供者存在友谊关系的消费者对服务失误的反应反而比其他消费者更消极。[27]

从亲近角度进行研究的文献也较多。商务环境下亲近研究的经典文献当为Barnes(1997)的研究。该研究基于对金融系统个体客户的电话调研,验证了亲近、关系强度与满意之间的关系。结论指出并非每一位客户都希望与供应商维持亲近的关系状态;现实中存在一些客户,他们更倾向于采用公事公办的方式来办理自己的业务,而不参入私人关系;同时亲近也不总是导致满意。[28]同样是在服务业,有学者验证了健身中心的健身者与工作人员之间的亲近对顾客满意与顾客忠诚的促进作用。[29]除了研究亲近对满意与忠诚等关系营销变量的影响之外,Ma(2012)还探讨了亲近对于服务补救的影响,验证了服务失误带来的负面影响可以被双方的亲近关系部分地抵消。[30]

还有学者从关系成分与服务接触等不同角度对人际关系进行研究。Iacobucci和Ostrom(1993)提出了服务的两种成分:核心成分与关系成分。通过实验法,他们证明了,相对于服务的核心成分,女性通常对关系成分更敏感;关系成分在她们对满意程度的判断过程中发挥更重要作用。Wang和Hsu(2012)则从服务接触的角度研究了人际关系对关系利益的影响。他们将服务接触分为两类,一类是基于人际的,另一类是与基于技术的;通过对宾馆和银行顾客的调研,他们实证论证了人际因素与技术因素影响关系利益的不同机制。[31]

三、研究结论与展望

综上可看出,学者们借鉴心理学、社会学与医学等多学科的理论基础,从多角度对商务环境下的人际关系进行了研究,形成了学界对于商务人际关系内涵与影响的基本认识。但总体上讲,这些研究还相对散乱,也缺乏深度。从对概念的表述和测量来看,学者们多借用心理学的概念,在营销领域的适用性和可操作性还有待考证。在商务环境下,受制于特殊的情境和时空条件,顾客和企业边界人员的关系不会像在一般社会生活中的人际关系那样随意和自由,然而已有研究表明,它的的确确存在,并且必然与经济因素相互影响。而遗憾的是,学者们对这种人际关系的特殊性还挖掘得不够,有的表示过于笼统,有的只是从某个单一角度对人际关系进行研究。因此,国外商务环境下人际关系的研究虽然取得了许多成果,但在维度划分、测量内容和操作性定义上存在较大差异,制约了相关研究的发展。

文献中对于商务环境下人际关系结果的研究相对较多,这些结果包括关系转换、忠诚、信任、满意、对服务质量的认知或评价、关系质量等,其中既有企业层面的变量,也有个人层面的变量。对于企业而言,最终有意义的是企业层面的变量。因此研究人际关系或其他个人层面变量向企业层面变量转化及其机理是极具理论和实践意义的。而对这些问题的理论探讨还十分匮乏。与此相关的问题,比如顾客类型是否影响顾客对人际关系的认知,有哪些变量调节人际关系的作用,如何降低发展人际关系可能带来的企业风险等,尤其中西文化差异对相关问题的影响,都有待于进一步研究。

在华人文化圈内,一般人际关系往往与带有社会资本性质的“关系”[32]、以及处于差序格局中的社会学意义上的人际关系[33]交织在一起,更加错综复杂。作为中国市场建构转型期商业活动特点之一的“关系”[34],随着时间的推移将会有何改变?差序格局中的社会人际关系将会呈现哪些新的特点?明晰此类问题将推进国内相关研究的发展,从而为企业理解中国顾客的关系营销问题提供更为广阔的思路。

[1]Granovetter M.Economic action and social structure:the problem of embeddedness[J].American journal of sociology,1985:481-510.

[2]Wilson D T.An integrated model of buyer-seller relationships[J].Journal of the academy of marketing science,1995,23(4):335-345.

[3]Sheth J N,Parvatiyar A.The evolution of relationship marketing[J].International Business Review,1995,4(4):397-418.

[4]Jüttner U,Wehrli H P.Relationship marketing from a value system perspective[J].International Journal of Service Industry Management,1994,5(5):54-73.

[5]CrosbyLA,Stephens N.Effects of relationship marketingon satisfaction,retention,and prices in the life insurance industry[J].Journal of marketing research,1987:404-411.

[6]Parasuraman A,Zeithaml V A,Berry L L.A conceptual model of service quality and its implications for future research[J].the Journal of Marketing,1985:41-50.

[7]Solomon M R,Surprenant C,Czepiel J A,et al.A role theory perspective on dyadic interactions:the service encounter[J].The Journal of Marketing,1985:99-111.

[8]Wathne K H,Biong H,Heide J B.Choice of supplier in embedded markets:relationship and marketing program effects[J].Journal of Marketing,2001,65(2):54-66.

[9]韩巍,席酉民.关系:中国商业活动的基本模式探讨[J].西北大学学报,2001(31):43-47.

[10]Haytko D L.Firm-to-firm and interpersonal relationships:Perspectives from advertising agency account managers[J].Journal of the Academy of Marketing Science,2004,32(3):312-328.

[11]Jeng S P.Effects of corporate reputations,relationships and competing suppliers' marketing programmes on customers' cross-buying intentions[J].The Service Industries Journal,2008,28(1):15-26.

[12]Iacobucci D,Ostrom A.Gender differences in the impact of core and relational aspects of services on the evaluation of service encounters[J].Journal of Consumer Psychology,1993,2(3):257-286.

[13]Berry L L,Zeithuml,Parasuraman A.Quality counts in services,too[J].Business Horizons,1985(28):44-52.

[14]Swartz T A,Brown S W.Consumer and provider expectations and experiences in evaluating professional service quality[J].Journal of the Academy of Marketing Science,1989,17(2):189-195.

[15]Iacobucci D,Hibbard J D.Toward an encompassing theory of business marketing relationships(BMRS)and interpersonal commercial relationships(ICRS):an empirical generalization[J].Journal of Interactive Marketing,1999,13(3):13-33.

[16]NuttallJ.Modes of inter personal relationship in management organisations[J].Journal of Change Management,2004,4(1):15-29.

[17]Swan J E,Goodwin C,Mayo M A,et al.Customer identities:customers as commercial friends,customer coworkers or business acquaintances[J].The Journal of Personal Selling and Sales Management,2001:29-37.

[18]Atkinson S,Butcher D.Trust in the context of management relationships:an empirical study[J].2003:24-35.

[19]Heide J B,Wathne K H.Friends,Businesspeople,and Relationship Roles:A Conceptual Framework and a Research Agenda[J].Journal of Marketing,2006,70(July):90-103.

[20]Baron L,Morin L.The coach coachee relationship in executive coaching:A field study[J].Human Resource Development Quarterly,2009,20(1):85-106.

[21]Siti Haryati Shaikh Ali.Proactive vs Reactive Measures in Building Quality Relationship with Customers in Banking Sector[J].Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business,2011,3(5):553-565.

[22]Wan W W N,Luk C L,Fam K S,et al.Interpersonal Relationship,Service Quality,Seller Expertise:How Important Are They to Adolescent Consumers?[J].Psychology&Marketing,2012,29(5):365-377.

[23]Chao P,Fu H P,Lu I Y.Strengthening the quality-loyalty linkage:The role of customer orientation and interpersonal relationship[J].The Service Industries Journal,2007,27(4):471-494.

[24]Schakett T,Flaschner A,Gao T,et al.Effects of Social Bonding in Business-to-Business Relationships[J].Journal of Relationship Marketing,2011,10(4):264-280.

[25]Cater B.The importance of social bonds for communication and trust in marketing relationships in professional services[J].Management,2008,13(1):1-15.

[26]Price L L,Arnould E J.Commercial Friendships:Service Provider-Client Relationships in Context[J].Journal of Marketing,1999,63(4):38-56.

[27]Wan L C,Hui M K,Wyer Jr R S.The role of relationship norms in responses to service failures[J].Journal of Consumer Research,2011,38(2):260-277.

[28]Barnes J G.Closeness,strength,and satisfaction:examining the nature of relationships between providers of financial services and their retail customers[J].Psychology&Marketing,1997,14(8):765-790.

[29]Guenzi P,Pelloni O.The impact of interpersonal relationships on customer satisfaction and loyalty to the service provider[J].International Journal of Service Industry Management,2004,15(4):365-384.

[30]Ma J.Does the customer-firm relationship affect consumer recovery expectations[J].Academy of Marketing Studies Journal,2012,16(2):17-30.

[31]Wang C H,Hsu L C.How do Service Encounters Impact on Relationship Benefits[J].International Business Research,2012,5(1):98.

[32]Gold T,Guthrie D.Social connections in China:Institutions,culture,and the changing nature of guanxi[M].Cambridge University Press,2002.

[33]邓永成.中国人际关系营销的制度基础[J].上海财经大学学报,2006(4):79-84.

[34]王磊,郑孟育.差序格局理论的重新诠释与框架建构[J].辽宁师范大学学报:社会科学版,2013(5):318-325.