现代汉语兼类与词频的相关性研究——兼评“简略原则”的效度

王仁强 周 瑜

(四川外国语大学 研究生院,重庆 400031)

1.引言

兼类是概括词①朱德熙、卢甲文、马真(1961:60)指出:“词典里头的词就是概括词,而非个体词。”陆俭明(2013:35)认为,汉语词类问题之所以成为老大难问题,其中一个重要原因就是“很多人没有认识到,词类是概括词的分类,而不是个体词的分类”。鉴于语言学研究中的形式(form)指类型(type),而非个例(token)(Chao,1968:5),以词典为基准进行现代汉语兼类与词频的相关性研究有助于把握兼类问题的本质。的语法多功能现象(multifunctionality)。在汉语、英语、越南语等分析语中,概括词的语法多功能现象一直以来是学界关注的难点和热点问题,相关术语众多,观点纷争(Biber,et al.,1999;Bloomfield,1933;Croft,2001;Jesperson,1924;Quirk,et al.,1985;Rijkhoff& van Lier,2013;郭锐,2002;胡明扬,1996,2004;陆俭明,1994,2013;吕叔湘,1979;王仁强,2006,2010,2013,2014;袁毓林,2010)。王仁强(2013:12)明确指出,兼类指一个多义的概括词在社群语言系统层面词库中兼属两个或两个以上词类范畴的现象,在词典中体现为兼类词。Crossley等(2010)、Fenk-Oczlon&Fenk(2010)和Zipf(1945)曾指出,词的多义现象与使用频率关系密切。既然兼类属于一种特殊的跨范畴多义现象(Enfield,2006;Lichtenberk,1991;Zawada,2005),那么兼类现象理应与词频有一定关系。实际上,Chao(1968:497)、Coughlin(1996:37)和Robins(1989:213-214)都曾指出,英语等分析语中常用词兼类现象较为突出,但都缺乏准确数据。

就现代汉语而言,安华林(2005)、郭锐(2002)和俞士汶等(2003)曾就兼类与词频的相关性做过研究,并得出兼类与词频呈正相关的结论,但其研究方法存在一定缺陷,其结果难以令人信服。郭锐(2002)和俞士汶等(2003)的研究是基于已标注词类与词频的《现代汉语语法信息词典详解》开展的,但是正如俞士汶等(2003:9)所言,在该词典编纂过程中尽管也有检索语料库,但主要还是根据研制者对语言现象的观察理解并参照前人论著或词典整理而来,其语法属性信息与真实语料存在不尽一致之处。安华林(2005)采用的是《汉语水平词汇与汉字等级大纲》(修订本)和《普通话三千常用词表》(增订本),其中前者存在未使用大型语料库进行精细的词频和义频统计,兼类词处理失当等问题(赵金铭、张博、程娟,2003),而后者是人工整理的词表,主要以人的主观感觉为判断依据,与词频定量分析有一定的出入(刘知远、孙茂松,2007)。值得注意的是,安华林(2005)和俞士汶等(2003)在承认兼类与词频相关性的同时,认同朱德熙(1982,1985)等所主张的兼类要少的观点。实际上,在现代汉语词类研究中,主张兼类要少的“简略原则”几乎成为一种定论(郭锐,2002;陆俭明,1994,2013;吕叔湘,1979;沈家煊,2009,2012)。但是,如果兼类与词频呈正相关的话,“简约原则”就与之相悖。那么,兼类与词频是否确实呈正相关?而“简约原则”又是否成立呢?

本文将以复杂适应系统语言观(language as a complex adaptive system)为理论基础,基于国家语委现代汉语语料库和《现代汉语词典》(第5版)词类标注数据库,对现代汉语兼类与词频的相关性进行实证研究,以期深化现代汉语词类问题研究,最终深化分析语的词类问题研究。

2.研究设计

2.1 数据搜集

抽样原则:为确保抽样的科学性,本研究以国家语委2008年发布的《现代汉语常用词表》(以下简称“《常用词表》”)提供的词条及其词频信息为基准,因为《常用词表》是基于语料库和互联网筛选出的常用词,其覆盖面广、选词量大。鉴于学界普遍认同双音节词是现代汉语中的典型“词”(吕叔湘,1963;王立,2003),且王仁强(2011)在调查中发现双音节词在《常用词表》中所占比例最大(约72.05%),在《现汉》(第5版)中,双音节条目不仅自身成词比例最高(99.98%成词),而且在整部词典成词条目总数中所占比例也最高(占82.91%),更何况单音节条目还存在词与非词的纠结,因此本项研究的抽样对象为双音节词条。

抽样步骤:《常用词表》中频序在前9000的词条,每隔20个进行等距抽样,抽样对象为双音节词;每隔20的词N若非双音节词,则选取邻近的双音节词(若N不是双音节词,则选取N+1;若N+1不是双音节词,则抽取N-1,以此类推)。同时,为了有效对比基于语料库的调查结果与基于《现汉》(第5版)的调查结果,抽样时还确保了《现汉》(第5版)中收录该词。然后,把抽样获取的450个词条按照频率高低分为三组,每组150个条目。

兼类判断:鉴于言语层面句法中词类的本质是指称、陈述、修饰等命题言语行为构式功能(Croft,1991,2001;Croft& van Lier,2012),基于复杂适应系统语言观及其语言使用理论和常态与拓展理论,王仁强(2010,2014)、王仁强与陈和敏(2014)和Wang(2014)针对汉语、英语等分析语提出了“双层词类范畴化模型”。该模型指出:在社群语言系统层面词库中,概括词的词类判断应该以基于语料库的使用模式调查为基础,以便发现其规约化的用法(即规约化的命题言语行为功能),从而有效区分其在社群语言系统层面词库中的词类归属和言语层面句法中的词类归属。鉴于此,本项研究将基于国家语委现代汉语语料库生语料对450个样本词条进行使用模式调查,并把规约性地体现两种或两种以上词类属性的概括词判定为现代汉语社群语言层面词库中的兼类词,建成数据库I。与此同时,将450个样本词条在《现汉》(第5版)中的兼类信息录入电脑,建成数据库II。

2.2 数据处理

我们采用SPSS 19.0对数据库I和数据库II内部组间差异分别进行卡方检验,显著性水平设在0.05,以分别观察两个数据库中三组数据之间是否存在统计学意义上的显著性差异。与此同时,我们采用SPSS 19.0对数据库I和数据库II进行配对样本t检验,显著性水平设在0.05,以观察两者之间是否存在统计学意义上的显著性差异。

3.统计结果

3.1 基于国家语委现代汉语语料库的统计结果

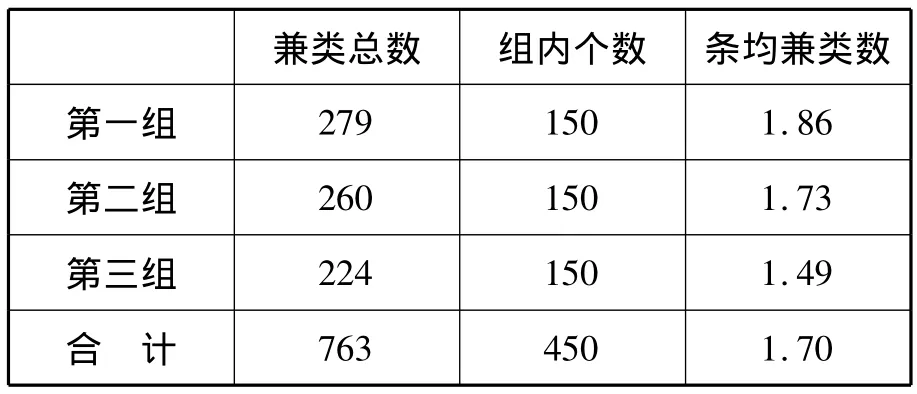

如表1所示,基于国家语委现代汉语语料库的使用模式调查结果显示,450个样本的兼类总数为763个,条均兼类数为1.70个,三组词条的条均兼类数随着词频降低而降低。

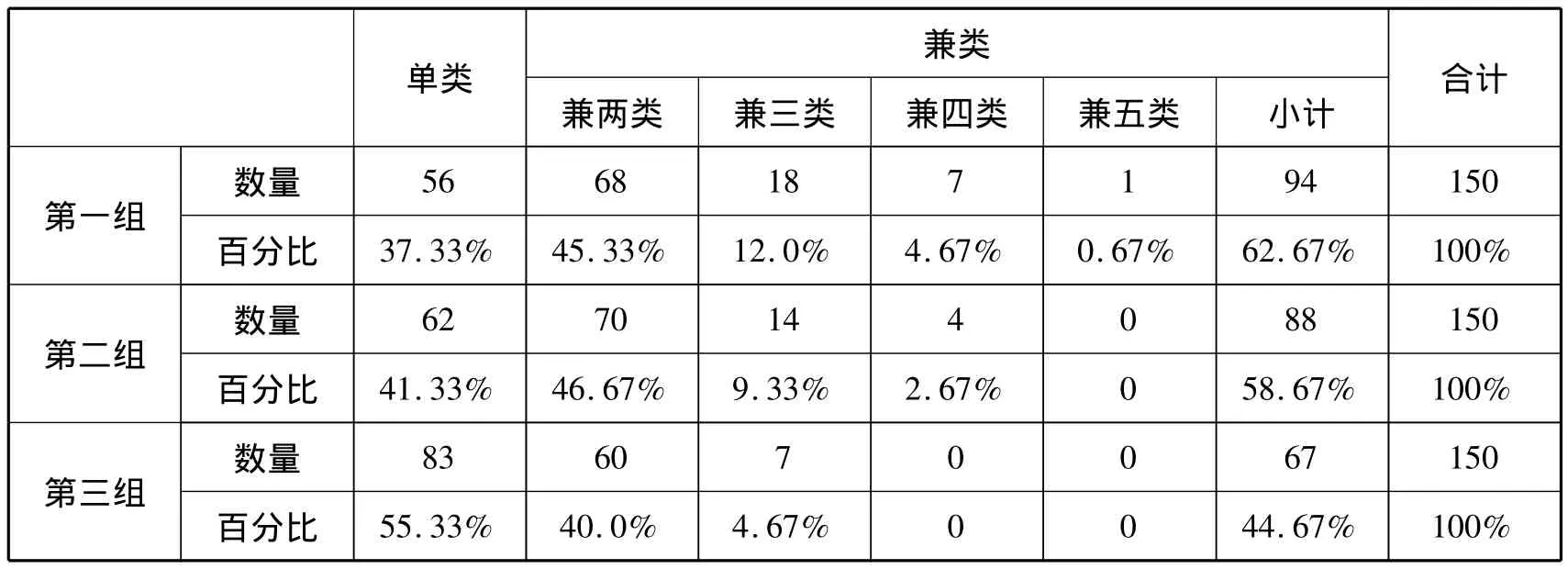

那么,各组内部的兼类情况又如何呢?在三组内部,兼类比例都随着词频降低而降低。卡方检验结果显示,组间兼类数呈统计学意义上的显著性差异 (χ2=6.136,df=2,p<0.05)。

表1 基于国家语委现代汉语语料库的词频与兼类数量分组统计表

表2 基于国家语委现代汉语语料库的词频与兼类情况组内分布统计表

3.2 基于《现汉》(第5版)的统计结果

如表3所示,《现汉》(第5版)中450个样本词条的兼类总数为528个,条均兼类数为1.17个,三组词条的条均兼类数随着词频降低而降低。

表3 基于《现汉》(第5版)的词频与兼类数量分组统计表

那么,《现汉》(第5版)各组内部的兼类情况又如何呢?如表4所示,与基于国家语委现代汉语语料库的使用模式调查结果类似:在三组内部,其兼类比例都随着词频降低而降低。但卡方检验结果显示,组间兼类数不呈显著性差异(χ2=2.602,df=2,p>0.05)。

3.3 基于国家语委现代汉语语料库和《现汉》(第5版)的统计数据对比

表1和表3的统计数据表明,基于国家语委现代汉语语料库的条均兼类数为1.70个,而基于《现汉》(第5版)的条均兼类数是1.17个。配对样本t检验结果显示,数据库I与数据库II之间具有统计学意义上的显著性差异(t=16.188,df=449,p=0.000)。

表4 基于《现汉》(第5版)的词频与兼类情况组内分布统计表

4.讨论

4.1 概括词的兼类与词频的相关性是言语交际的经济性和象似性动因相互作用的结果,也是复杂适应系统语言观的真实体现

如上所述,不论是国家语委现代汉语语料库的使用模式调查,还是基于《现汉》(第5版)的统计分析,其结果都表明现代汉语中概括词的兼类现象与词频呈正相关,其中前者的条均兼类数明显高于后者,且前者的组间兼类数还存在统计学意义上的显著性差异。

我们认为,概括词的兼类与词频的相关性是言语交际的经济性和象似性动因相互作用的结果。语言类型学与语言共性研究表明,语言形式与意义的匹配受制于言语交际的经济性和象似性两个动因,其中经济性动因与使用频率相关;多义现象是一个形式匹配多个相关义项,因而同样受制于语言使用的经济性和象似性两个动因(Croft,2002:106)。Crossley等(2010)、Fenk-Oczlon& Fenk(2010)和Zipf(1945)指出,多义现象与使用频率关系密切。鉴于兼类属于一种跨范畴的多义现象(Enfield,2006;Lichtenberk,1991;Zawada,2005),兼类理应与词频也有一定关联。王仁强(2014)基于《牛津高阶英语词典》(第7版)的兼类调查发现,兼类词条占整部词典的10.48%,其中3000常用词的兼类比例高达48.24%,这无疑表明现代英语兼类与词频的相关性。而本项基于国家语委现代汉语语料库使用模式的调查和基于《现汉》(第5版)的统计分析都表明,现代汉语中的兼类与词频也呈正相关。换言之,本项研究证实了Croft(2002:111)所说的“频率反映人类认知与交际选择的特征”。Van der Gabelentz(1878)曾主观臆测,汉语中大多数词都可以兼属不同词类(转引自Bisang,2013:285)。我们认为,既然兼类与词频呈正相关(即兼类主要限于部分高频词,绝大部分低频词不存在兼类),那么这种主观臆测就是毫无根据的。

兼类与词频的相关性真实体现了复杂适应系统语言观。近年来,复杂适应系统的语言观日益得到认知语言学、社会语言学、演化语言学、语言类型学、二语习得、词典学等众多领域学者的认同。研究表明,语言从本质上讲是一个复杂适应系统,语言结构始终处于动态变化之中,语言知识是在使用的过程中涌现出来的,使用频率在语言结构的固化与规约化的过程中扮演着关键作用(Beckner,et al.,2009;Bybee,2006,2010;Langacker,2000;Lee,et al.,2009;王仁强,2011)。Croft(2002:111)明确指出,频率标准表明语言结构属性与语言使用属性(或曰语言能力与语言使用)之间具有直接关联,而且也强烈暗示语言结构属性与语言使用属性之间并不像当前大多数语言学理论所说的那样互不相关。换言之,“语言使用和语言系统之间存在着辩证关系:语法不仅仅构成用于语言使用的知识库,其本身还是语言使用的产物”(Kristiansen&Geeraerts,2013:2)。王士元(2013:97)认为,古代荀子所说的“约定俗成”其实就是规约化,而从复杂适应系统理论的角度来说,规约化体现的是语言演化的相变(phase transition),即从量变到质变的非线性过程或从混沌到有序的过程。本项基于国家语委现代汉语语料库和《现汉》(第5版)所做的现代汉语兼类与词频的相关性研究再次证明,语言知识源于语言使用。

4.2 “简略原则”的适用效度分析

分析语中概括词的语法多功能现象实际上早已为人所知。姚小平(2004:97)发现,葡萄牙耶稣会士曾德昭(Alvarez de Semedo)在《中华帝国志》(1641)中就提及汉语实词之间活用与转化现象。Ayto(1999)在《20世纪新词语词典》前言中指出,尽管转类现象在英语中历史悠久,但是在20世纪却被语言纯洁主义者视为人人喊打的黑色怪兽;然而,有意思的是,说英语的人却对转类用法乐此不疲。而王仁强(2014)基于《牛津高阶英语词典》(第7版)的兼类调查则发现,兼类词条占整部词典的10.48%,其中3000常用词的兼类比例高达48.24%。

遗憾的是,对于汉语中概括词的语法多功能现象,学界普遍主张“兼类要少”,以坚持所谓语法描写的“简略原则”。吕叔湘和朱德熙(1951:12)为了解决“词有定类”问题,提出了“兼类要尽可能少”的原则。方光焘(1958)把吕叔湘的观点概括为“词义不变,词类不变”(转引自胡明扬,1996:218),尽管在《汉语语法分析问题》(1979)一书中吕叔湘先生的观点已略有变化。为了追求语法分析的简洁性,减少甚至避免出现兼类情况,朱德熙(1982,1985)甚至认为汉语的一个重要特点就是词类与句法成分之间没有一一对应关系,并主要借鉴Hockett(1958),主张增词类或者增功能:增加名动词和名形词,分别作为动词和形容词中的小类,并认为做主语、宾语是汉语的动词和形容词功能之一;汉语的形容词可以做状语,等等。沈家煊(2009)把朱德熙(1985:77)规避兼类、倡导语法分析“简洁性”称之为“简略原则”。胡明扬(2004:13-15)指出,直到20世纪90年代一些基于词典的初步调查发现动名、形名兼类的比例不大之后,坚决反对兼类之声才逐渐平息下来。

但是,正如陆俭明(2013:53-59)所言,以下八种情况是否属于概括词的兼类现象,学界仍然存在不少分歧①陆俭明先生的《现代汉语语法研究教程》是21世纪汉语言专业规划教材专题研究教材系列之一,自2003年以来已经出版了四版,在学界产生了广泛深远的影响。毋庸置疑,陆俭明先生有关汉语兼类的观点在汉语界具有重要的代表性。:

(1)锁 把门锁1上 |买了一把锁2

(2)代表 他代表1我们班发言 |他是人民的代表2

(3)报告 现在报告1大家一个好消息 |这起事故你给写个报告2

(4)死 他爷爷死1了 |这个人脑筋很死2

(5)白 那墙刷得很白1|我白2跑了一趟

(6)方便 这儿交通很方便1|大大方便2了顾客

(7)正式 他是正式1代表 |我正式2提出申请

(8)研究 他研究1人类史 |这笔研究2经费只用于艾滋病研究3

陆俭明认为,可以根据不同的需要对“兼类词”进行不同的定义,以便对兼类词做出不同的判断。比如,从本体研究的需要出发,他认为宜将“兼类词”定义为“同一个概括词兼有两种词类特性的词,即指同音同义而词性不同的词”。根据这个定义,只有(6)、(7)和(8)三种情况可判断为兼类现象。而从汉语教学的需要出发,兼类词可定义为“同字形、同音且意义上有极为密切关系而词性不同的词”。根据这个定义,那么除了(8)之外其他情况都可判断为兼类,因为“研究”之类的双音节词“所占比例太大”。从中文信息处理的需要出发,他认为兼类词可定义为“指同字形、同音而意义不同或词性不同的词”。根据这个定义,上述八种情况均可判断为兼类。

不过,从语言类型学与语言共性研究的视角来看,在意义同一性方面,陆俭明先生从中文信息处理的角度出发给兼类词的定义与从本体研究和汉语教学的需要出发给兼类词所做的定义是相互矛盾的。根据王仁强(2010,2014)、王仁强与陈和敏(2014)和Wang(2014)所提出的双层词类范畴化模型,陆俭明先生所提出的有关“兼类词”的三个定义中,只有“同字形、同音且意义上有极为密切关系而词性不同的词”是基本正确的,而且这个定义与上文4.1节所述语言类型学与语言共性研究中有关多义词的定义相符。但是,鉴于兼类与词频成正相关,陆俭明先生所说的是因为“研究”之类的双音节词所占比例太大(即不符合兼类要少的“简略原则”)而不处理为兼类现象的做法值得商榷。

研究表明,不仅汉语语法本体研究主张兼类要少,现代汉语词典的兼类处理亦普遍遵循兼类要少的“简略原则”,存在人为减少兼类的情况。如表5所示,对于上述八个词,《现汉》(第5/6版)把“锁、代表、报告、死、白、方便”等六个词处理为兼类的多义词,而把“正式、研究”处理为单类词。而HSK中国汉语水平考试词汇大纲《汉语8000词词典》(2000)同样把“正式、研究”处理为单类词,而其他六个词的相应用法要么处理为同形词(如“锁、死、白”),要么处理为兼类词(如“代表、报告、方便”)。换言之,“正式”的状语用法和“研究”的主宾语用法不仅不是兼类用法,甚至连义项地位都没有。现代汉语词典是汉语自主学习中非常重要的参考工具,但不论是《现汉》(第5版)这部汉语母语词典,还是《汉语8000词词典》这部对外汉语学习词典,在词类标注过程中,都没有严格遵循陆俭明(2013)从汉语教学的角度提出的“兼类词”定义,而是严格控制兼类词数量,不仅“研究”没有处理为兼类词,“正式”也未处理为兼类词,尽管按照所谓本体研究的兼类词定义而言,它们才算正宗的兼类词!其实,在现代汉语词典编纂中人为减少义项和语法兼类的情况绝非个别现象。《汉语8000词词典》在“前言”中指出,该词典对兼类词的标注从严掌握……兼类词638个,占全部词汇的7.2%”。调查发现,在《现汉》(第5版)收录的51469个完全成词的条目中,只有5.40%的兼类词(王仁强,2013:14),远远低于《牛津高阶英语词典》(第 7版)中10.48%的兼类词比例(王仁强,2014:51)。而本项关于现代汉语兼类与词频的相关性调查也发现,基于《现汉》(第5版)的调查结果与基于国家语委现代汉语语料库使用模式的调查结果之间存在着统计学意义上的显著差异,即《现汉》(第5版)并未严格按照具体词项的规约性使用模式标注词类。Crystal(2010:303)指出:“从语言类型学的角度看,与其说英语像拉丁语,不如说它更像汉语这样的孤立语,因为英语少有曲折变化,其词序变化是语法的基础。”我们认为,既然英语中存在大量的兼类词却并未影响英语的语法描写和词典编纂,那么根据所谓的“简略原则”人为减少汉语词典中兼类词数量的做法就值得反思。

表5 八个多功能词在《现汉》(第5/6版)和《汉语8000词词典》中的处理情况

我们认为,主张兼类要少的“简略原则”违反了兼类词的基本定义,不恰当地运用了矛盾律,同时与兼类同词频的相关性背道而驰。表面上看,承认词的兼类现象就等于违反了矛盾律,实际上并非如此。根据《现汉》(第6版),“矛盾律”是“形式逻辑的基本规律之一,要求在同一思维过程中,对同一对象不能同时做出两个矛盾的判断,即不能既肯定它,又否定它。”从这个定义可以看出,矛盾律其实并不适用于解释存在于社群语言系统层面词库中的兼类现象,因为兼类并非发生在“同时”。正如赵元任所言:“当一个词时而属于一种词类,时而又属于另一种词类,这就出现了兼类。如果从这个词的角度看,它就是兼类词。不管怎么设立词类及其次类,每种语言都有一定比例的兼类词。英语中兼类词非常丰富……”(Chao,1968:497)换言之,赵元任先生对兼类的定义已经表明,兼类并不存在于言语层面的句法中,而是存在于社群语言层面的词库中(即概括词的词类属性):兼类是出现在不同时间或不同条件下的两种及两种以上使用模式的抽象和概括。

鉴于语言是一种通过文化传承的、不需要先验语言表征的产物或技术(Lee,et al.,2009:5),我们不妨以家庭角色的兼职为例类比社群语言系统层面词库中的兼类现象。在一个有父母、爷爷、奶奶的大家庭中,一个三岁男孩的家庭角色概括起来就包括儿子和孙子两个家庭角色。如果他已经成长为一个40岁的已婚中年人,且父母健在并育有一子的话,那么他就兼有儿子、父亲和丈夫三个家庭角色。如果采用形式逻辑矛盾律来分析这个40岁中年人的家庭角色,我们也许就会说,他不可能同时既是父亲又是儿子,这不明显违反矛盾律了吗?其实不然。因为他是在不同时间或不同条件下充当不同的家庭角色,在自己儿子面前,他只充当父亲角色,而并非同时充当自己儿子的儿子。因此,采用形式逻辑矛盾律来处理社群语言层面词库中的兼类现象是一种僭越。但是,在现代汉语兼类研究中,不恰当地运用矛盾律的情况比比皆是(朱德熙,1982;郭锐,2002;俞士汶等,2003)。比如,朱德熙(1982:39)指出:“当我们把A、B两类词分开的时候,可以允许有一部分词兼属A、B两类。但是兼类的词只能是少数,如果把A和B分为两类之后,大部分A类词同时兼属B类,或者大部分B类词同时兼属A类,那只能说明我们当初把A和B划分为两类词本身没有多大意义。”(着重号是本文作者所加)

其实,主张兼类要少的“简略原则”源于结构主义语言学家(含生成语法学家)的词库观,而非词典学家等描写语言学家的词库观,而后者所坚持的观点与复杂适应系统语言观不谋而合。Pawley(1986,1996)曾深刻地指出两者的词库观迥然不同(转引自Enfield,2006:311,315)。Pawley(1986:99)指出,对于大多数结构主义语言学家而言,都高度重视语法描写的精简,任何一个形义结合体,在语法上都只应属于一个类别,不论这个形义结合体存在于词库中还是通过句法规则作用于词项。Pawley(1996)发现,在遇到语法多功能现象时,追求理论建构的结构主义语言学家肯定会挥动“奥卡姆剃刀”,选择某种精简形式,尽量概括为句法规则,尽量削减词库信息,即尽量不处理为词库中的兼类;而不相信神话的描写语言学家(词典学家)则会更加务实,把社群语言中规约化的多功能用法在词典(词库)中处理为兼类。这是因为,词典学家认为“词项的常规用法是语言系统的一部分”(Hanks,2013:350)。结构主义语言学家(含生成语法学家)的词库观在汉语词类研究中的表现包括:朱德熙(1985:77)以简明性为由,认为主宾语位置上的动词形容词没有转化为名词;沈家煊(2009:4)在朱德熙(1985)的基础上,把“简略原则”推向了极致,也不认可词类转化的观点,并提出汉语的词类体系属于“包含模式”;沈家煊(2012:6)则更加明确地把语法分析中追求简明性的“简略原则”说成是“奥卡姆剃刀原理”①奥卡姆剃刀原理(Occam’s Razor)的基本要义是“如无必要,勿增实体”(Entities shoud not be multiplied unnecessarily),它是一个在问题解决中追求简略、经济或简洁的原则,因而与“简略原则”是同义词。,再次强调汉语名词包含动词的“包含模式”。Pawley(1986:98)指出,结构主义语法学家(及生成语法学家)与词典学家在词库问题上的观点分歧实际上反映了两者在语言本质问题上的不同假设。我们认为,从复杂适应系统语言观来看,鉴于语言知识源于语言使用,兼类是社群语言系统层面词库中的语法多功能现象,概括词的兼类现象与词频的相关性是言语交际的经济性和象似性动因相互作用的结果,那么主张现代汉语兼类要少的“简略原则”就站不住脚,而采用“简略原则”来指导汉语词典词类标注中的兼类处理更是一种僭越。正如Jackson(1988:232)所言,对于规约性的语法多功能现象,语文词典究竟把它处理为同形词还是兼类词,这并非严格意义上的一个语言学理论问题,而是一个实际应用问题,即不同类型的词典为满足不同用户的需要而采用不同的设计特征而已。Munro(2005:317)更是深刻指出,在词典编纂中标注词类将有助于完整分析一门语言。

我们认为,汉语等分析语的词类范畴化问题之所以成为一个数百年久攻不破的“哥德巴赫猜想”,关键就在于前人把作为文化传承产物的语言当成了与使用无关的自然产物进行范畴化,在对社群语言层面词库中概括词的词类范畴化探讨中,经常误用一阶逻辑(经典逻辑),而一阶逻辑只适用于言语层面句法中的词类范畴化。根据复杂适应系统语言观,语言习得的关键是人类拥有一种“互动本能”(Lee,et al.,2009),而并非 Chomsky 所说的内在先验的语言表征或Pinker(1994)所说的“语言本能”。Pinker(1994:18)所谓“语言不是文化产物……而是大脑中一个独立的生物构件”的观点以及Chomsky(1995:11)把语言视为“自然产物”(natural objects)的观点,都是值得商榷的。结构主义语言学虽然区分了语言和言语,但是认为后者与前者并无关联。认知语言学虽然注意到了语言的社会性,也强调语言使用对语言系统的作用,但在讨论中往往容易把个人语言系统中的心理词库与社群语言系统中的社会心理词库混为一谈。因此,复杂适应系统语言观更有助于揭示认知语言学、社会语言学、一语/二语习得、心理语言学、历史语言学和语言演化等诸多语言学领域的共性。我们发现,鉴于“语言”、“词库”、“词”、“词义”和“词类”等术语存在多义性(其实这也是文化传承产物的重要标志),不少学者没有注意区分“词”在语言(词库)和言语(句法)两个层面不同的词类范畴化,同时也没有注意区分个人语言中的心理词库和社群语言中的词库(相当于普通语文词典),从而在词类范畴化研究中经常出现误用逻辑“同一律”、“矛盾律”、“充要律”等逻辑定律的情况,“偷换概念”、“以偏概全”和/或“自相矛盾”等逻辑谬误成了家常便饭,其研究结论显然值得商榷。其中,更深层次的原因则在于,不少研究者在词类范畴化研究中努力践行语言哲学家Quine所倡导的一阶逻辑,显性或隐性地遵循“奥卡姆剃刀原理”,也就是“简略原则”。但是,我们认为,一阶逻辑只适用于言语层面句法中个体词例的词类范畴化,而无法合理解释社群语言系统层面词库中的词类范畴化,因为后者需要高阶逻辑方能合理解释。20世纪以来的语言学研究总体上重视句法研究,轻视词库研究(参见Hanks,2013:414-415),在词类范畴化问题上常常类比生物学或天文学上的自然分类(Rijkhoff&van Lier,2013:2),因而难以从理论上合理解释分析语在词库和句法两个层面的词类范畴化。我们认为,正是由于这种语言本质观的错位和研究重点的错位才导致汉语、英语等分析语的词类范畴化问题成为一个持续数百年的“哥德巴赫猜想”。

5.结语

综上所述,基于国家语委现代汉语语料库和基于《现汉》(第5版)的调查都发现,现代汉语中的兼类与词频呈正相关。现代汉语中概括词的兼类现象与词频的相关性是言语表达的经济性和象似性动因相互作用的结果。但是,两项调查的结果之间存在统计学意义上的显著性差异。研究表明,《现汉》(第5版)在词类标注中受制于“简约原则”的束缚,人为减少了兼类词数量。兼类是社群语言系统层面词库中的语法多功能现象,结构主义语言学及生成语言学主张在语法分析中避免兼类解释的“简略原则”词库观值得商榷。在现代汉语词典词类标注中,遵循与形式逻辑(一阶逻辑)矛盾律一脉相承的“简略原则”来处理社群语言系统层面词库中的兼类现象更是一种僭越。鉴于语言是复杂适应系统,在现代汉语兼类研究中,一定要尊重汉语使用事实,摆脱“简约原则”的束缚。

致谢:文章曾于2014年10月在华中师范大学举行的“汉语词类问题国际学术研讨会”上进行过交流,北京大学陆俭明教授和清华大学黄昌宁教授曾提出过宝贵意见,特此致谢!文章若存在任何错讹之处,责任在作者本人。

[1]Ayto,J.Twentieth Century Words[M].Oxford:Oxford University Press,1999.

[2]Beckner,C.,et al.Language is a Complex Adaptive System:Position Paper[J].Language Learning,2009,59(s1):1-26.

[3]Biber,D.et al.Longman Grammar of Spoken and Written English[M].Harlow:Longman,1999.

[4]Bisang,W.Word-Class Systems Between Flexibility and Rigidity:An Integrative Approach[M]//Rijkhoff,J.&E.van Lier.Flexible Word Classes:Typological Studies of Underspecified Parts of Speech.Oxford:Oxford University Press,2013:275-307.

[5]Bloomfield,L.Language[M].New York:Holt,1933.

[6]Bybee,J.From Usage to Grammar:The Mind’s Response to Repetition[J].Language,2006,82(4):711-733.

[7]Bybee,J.Language,Usage and Cognition[M].Cambridge:Cambridge University Press,2010.

[8]Chao,Y.R.A Grammar of Spoken Chinese[M].Berkeley,CA:University of California Press,1968.

[9]Chomsky,N.The Minimalist Program[M].Cambridge,MA:The MIT Press,1995.

[10]Coughlin,D.A.Deriving Part of Speech Probabilities from a Machine-Readable Dictionary[P].Proceedings of the Second International Conference on New Methods inNatural Processing.Ankara,Turkey,1996:37-44.

[11]Croft,W.& E.van Lier.Language Universals without Universal Categories[J].Theoretical Linguistics,2012,38(1-2):57-72.

[12]Croft,W.Syntactic Categories and Grammatical Relations:The Cognitive Organization of Information[M].Chicago:The University of Chicago Press,1991.

[13]Croft,W.Radical Construction Grammar:Syntactic Theory in Typological Perspective[M].Oxford:Oxford University Press,2001.

[14]Croft,W.Typology and Universals(2nded.)[M].Cambridge:Cambridge University Press,2002.

[15]Crossley,S.et al.The Development of Polysemy and Frequency use in English Second Language Speakers[J].Language Learning,2010(3):573-605.

[16]Crystal,D.The Cambridge Encyclopedia of Language(3rded.)[M].Cambridge:Cambridge University Press,2010.

[17]Enfield,N.J.Heterosemy and the Grammar-Lexicon Trade-off[M]//F.K.Ameka,et al.Catching Language:The Standing Challenge of Grammar Writing.Berlin:Walter de Gruyter,2006:297-320.

[18]Fenk-Oczlon,G.& A.Fenk.Frequency Effects on the Emergence of Polysemy and Homophony[J].International Journal of Information Technologies and Knowledge,2010(2):103-109.

[19]Hanks,P.Lexical Analysis:Norms and Exploitations[M].Cambridge:The MIT Press,2013.

[20]Hockett,C.F.A Course in Modern Linguistics[M].New York:MacMillan,1958.

[21]Jackson,H.Words and Their Meaning[M].London:Longman,1988.

[22]Jespersen,O.The Philosophy of Grammar[M].London:Allen& Unwin,1924.

[23]Kristiansen,G.& D.Geeraerts.Introduction:Contexts and Usage in Cognitive Sociolinguistics[J].Journal of Pragmatics,2013,52:1-4.

[24]Langacker,R.W.A Dynamic Usage-Based Model[M]//Barlow,M.& S.Kemmer.Usage-Based Models of Language.Stanford,CA:CSLI,2000:1-63.

[25]Lee,N.,et al.The Interactional Instinct:The Evolution and Acquisition of Language[M].Oxford:Oxford University Press,2009.

[26]Lichtenberk,F.Semantic Change and Heterosemy in Grammaticalization[J].Language,1991,67(3):475-509.

[27]Munro,P.From Parts of Speech to the Grammar[J].Studies in Language,2005,30(2):307-349.

[28]Pinker,S.The Language Instinct:The New Science of Language and Mind[M].London:Penguin,1994.

[29]Quirk,R.et al.A Comprehensive Grammar of the English Language[M].London:Longman,1985.

[30]Rijkhoff,J.& E.van Lier.Flexible Word Classes:Typological Studies of Underspecified Parts of Speech[M].Oxford:Oxford University Press,2013.

[31]Robins,R.H.General Linguistics:An Introductory Survey[M].London:Longman,1989.

[32]Wang,R.Q.Two-Level Word Class Categorization in Analytic languages[P].Proceedings of the36th Annual Conference of the German Linguistic Society(March5th-7th,2014).Marbury:University of Marburg,2014:345-347.

[33]Zawada,B.E.Linguistic Creativity and Mental Representation with Reference to Intercategorial Polysemy[D].U-niversity of South Africa,2005.

[34]Zipf,G.K.The Meaning-Frequency Relationship of Words[J].The Journal of General Psychology,1945,33(2):251-256.

[35]安华林.从两种词表看名、动、形兼类的处理[J].语言教学与研究,2005(4):31-39。

[36]郭锐.现代汉语词类研究[M].北京:商务印书馆,2002.

[37]胡明扬.词类问题考察[M].北京:北京语言文化大学出版社,1996.

[38]胡明扬.词类问题考察续集[M].北京:北京语言大学出版社,2004.

[39]刘知远,孙茂松.汉语词同现网络的小世界效应和无标度特性[J].中文信息学报,2007(6):52-58.

[40]陆俭明.关于词的兼类问题[J].中国语文,1994(1):28-34.

[41]陆俭明.现代汉语语法研究教程(第4版)[M].北京:北京大学出版社,2013.

[42]吕叔湘.现代汉语单双音节问题初探[J].中国语文,1963(1):347-360.

[43]吕叔湘.汉语语法分析问题[M].北京:商务印书馆,1979.

[44]吕叔湘,朱德熙.语法修辞讲话[M].北京:中国青年出版社,1951.

[45]沈家煊.我看汉语的词类[J].语言科学,2009(1):1-12.

[46]沈家煊.怎样对比才有说服力——以英汉名动对比为例[J].现代外语,2012(1):1-13.

[47]王立.汉语词的社会语言学研究[M].北京:商务印书馆,2003.

[48]王仁强.认知视角的汉英词典词类标注实证研究[M].上海:上海译文出版社,2006.

[49]王仁强.现代汉语词类体系效度研究——以《现代汉语词典》(第5版)词类体系为例[J].外语教学与研究,2010(5):380-386.

[50]王仁强.现代汉语词范畴认知研究——以《现代汉语词典》(第5版)为例[J].外国语文,2011(1):71-77.

[51]王仁强.现代汉语兼类问题研究——兼评索绪尔语言学思想的重要价值[J].外国语文,2013(1):12-20.

[52]王仁强.现代英语兼类现状研究——以《牛津高阶英语词典》(第7版)为例[J].外国语,2014(4):49-59.

[53]王仁强,陈和敏.基于语料库的动词与构式关系研究——以sneeze及物动词用法的规约化为例[J].外语教学与研究,2014(1):19-31.

[54]王士元.演化语言学论集[M].北京:商务印书馆,2013.

[55]姚小平.西方早期汉语研究再认识——17-19世纪西方汉语研究史简述[G]//商务印书馆编辑部.21世纪的中国语言学(一).北京:商务印书馆,2004:95-102.

[56]俞士汶,等.现代汉语语法信息词典详解(第2版)[M].北京:清华大学出版社,2003.

[57]袁毓林.汉语词类的认知研究和模糊划分[M].上海:上海教育出版社,2010.

[58]赵金铭,张博,程娟.关于修订《(汉语水平)词汇等级大纲》的若干意见[J].世界汉语教学,2003(3):73-83.

[59]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982.

[60]朱德熙.语法答问[M].北京:商务印书馆,1985.