中国化爵士乐

魏登攀

近三十年来,一种可以被称为“中国化爵士乐”的音乐现象已经出现。从比较文学研究视野来看,此现象可谓是跨文化交流中“他国化”议题的典型案例。

“他国化”一词由比较文学中国学派提出,它指的是“一国文学在传播到他国后,经过文化过滤、译介、接受之后发生的一种更为深层次的变异。这种变异主要体现在传播国文学本身的文化规则和文学话语已经在根本上被他国化——接受国所同化,从而成为他国文学和文化的一部分,这种现象我们称之为文学的他国化,文学的他国化研究就是指对这种现象的研究”。正如印度佛教在中国的传播和接受被视为他国化的典型案例。

引言:美国音乐人眼中的中国爵士乐

在当今中国音乐文化圈,美国爵士乐也在发生“他国化”的转变与发展。对此,笔者采访到一位生活在成都的美国爵士音乐人——大米。这里即以对他的访谈来作为探讨美国爵士乐“他国化”议题的一个引子。

访:大米,中国的哪些爵士乐作品给你留下的印象最深?

大米:印象最深的就是把中国乐器加入到爵士乐队当中。这和拉丁爵士很像。乐器的改变肯定会给乐曲的演奏效果带来新的变化。但少数中国音乐人只会一味的模仿,而对于爵士乐和声以及即兴演奏一概不问。这让我感到有点遗憾。

我建议大家可以去听一些斯坦·盖茨(Stan getz)的作品。Getz/Gilberto是他的代表专辑之一。在这张专辑中,我们可以感受到纯正的波萨诺瓦风格。这也是近几年爵士乐在中国流行的原因之一。据我所知,有几位北京的乐手推出了一张用中国乐器演奏爵士乐的专辑,很有特色。

由此看出,在美国人眼中,爵士乐已经在中国发生了变异性接受,即爵士乐他国化。这种变化对于美国人来说也是一种“印象深刻”的感受。在一定程度上,大米认同和支持这种变化,并给出了关于中国化爵士乐未来发展的建议。但与此同时,我们也能发现其中存在的问题:今天中国爵士乐创作对原有传统的了解仍然不够深入,这将中国爵士未来发展的阻碍。

因此,本文侧重研究这种跨文明背景下的音乐创造性接受问题。首先,将当今涌现出的一批不断探索、成长的本土爵士音乐人作为研究对象,从他们的学习、成长经历来分析和论述他们对于美国爵士乐的看法和态度:其次,从音乐形式上来看,美国爵士乐作品在中国音乐人的手中已经发生了创造性的改变。这种改变主要体现在乐器编配和音乐表现等方面;最后,也是至关重要的一点,我们可以在这些“中国化”爵士乐作品“看到”一些中国形象的爵士化再现。

一、本土爵士音乐人:中国化爵士乐推手

所谓的中国化爵士乐,简单说来就是中国音乐与爵士乐和爵士文化的交融。从上世纪二三十年代起,中国音乐人对爵士乐进行了大量模仿、移植、改编等尝试和探索,经过几十年的磨合,到今天爵士乐在与中国本土音乐传统不断对话中逐渐以一种新的音乐形态呈现出来。在此过程中,一代代本土爵士人可谓功不可没。这种创新性实践值得后人学习和借鉴,不仅为中国化爵士乐未来的发展做出了表率,同时也为中国流行音乐发展开辟了新的空间。

其中成功的范例如陈歌辛创作的爵士歌曲《玫瑰玫瑰我爱你》,不仅红遍了那个年代的上海和中国的其他大城市,还曾漂洋过海到了爵士乐的故乡——美国,并在那里创下了中国爵士音乐的一个销量神话。

而近十余年来,以北京、上海为代表的中国大城市频繁举行国际音乐节,其中不乏专门的爵士音乐节。使得以刘元、孔宏伟、夏佳、黄勇等为代表的中国爵士音乐人源源不断地涌现出来。

1.刘元

作为“中国爵士乐教父”,刘元从改革开放以后就开始接触并自学爵士乐。在老一辈艺术家眼中,他就是属于那些“不务正业”的年轻人。刘元不仅成天只知道托人在国外搞谱子、磁带,还倾其所有购买一把萨克斯管并发疯似地听着、模仿着查理·帕克和迈尔·戴维斯等爵士乐大师的作品。当时国内的信息渠道还很闭塞,没有乐谱,他们就只能“扒带子”,磁带经常会被他反复听到无法播放为止。

2.孔宏伟和夏佳

这两位爵士音乐人均来自我国的高等音乐学府。二人拥有扎实的音乐基本功以及音乐表演和音乐创作的音乐实践背景。孔宏伟和他合作过多年的爵士团队不断提炼中国民族音乐的精华,充分发扬他们对民族器乐的精通和爵士乐的熟悉,成功录制了《夏日皇宫》的爵士乐专辑。专辑中包括同名乐曲在内的多首爵士乐曲引入了三弦、竹笛、古琴等中国民族器乐作为独奏乐器。在爵士乐的旋律线条中,勾画出了清晰的中国式画面。

而夏佳则认为通过中国爵士音乐人在民族音乐与爵士乐融合过程中不断的尝试和探索,必定会激发出更多的新想法、新思路。正如河北民歌《小白菜》,就是夏佳对于Cool Jazz深刻理解的前提下,将其巧妙的与中国书画艺术中的“留白”相融合而创作出来的一首中国化爵士乐曲。

3.黄勇

如果说上述前三位音乐人以演奏见长,那么最后提及的黄勇则代表着美国爵士乐中国化道路上另外一股不可忽视的推动力量——音乐推广者。以黄勇为代表的有识之士借助西方音乐节模式积极开拓音乐推广渠道,正是希望以此突破中国爵士乐发展困境。虽然其中艰辛难为外人所知,但黄勇也表示只要有音乐为伴,能够身体力行带动更多的人加入到爵士乐推广事业中去,再苦再累也不算啥。

综上所述,他们正在以自己的实际行动,在爵士乐和中国音乐的对话和交融过程中做出不断的尝试和创造,他们代表着新世纪中国流行音乐的新鲜血液。

二、中国化爵士乐:爵士乐的形式转换

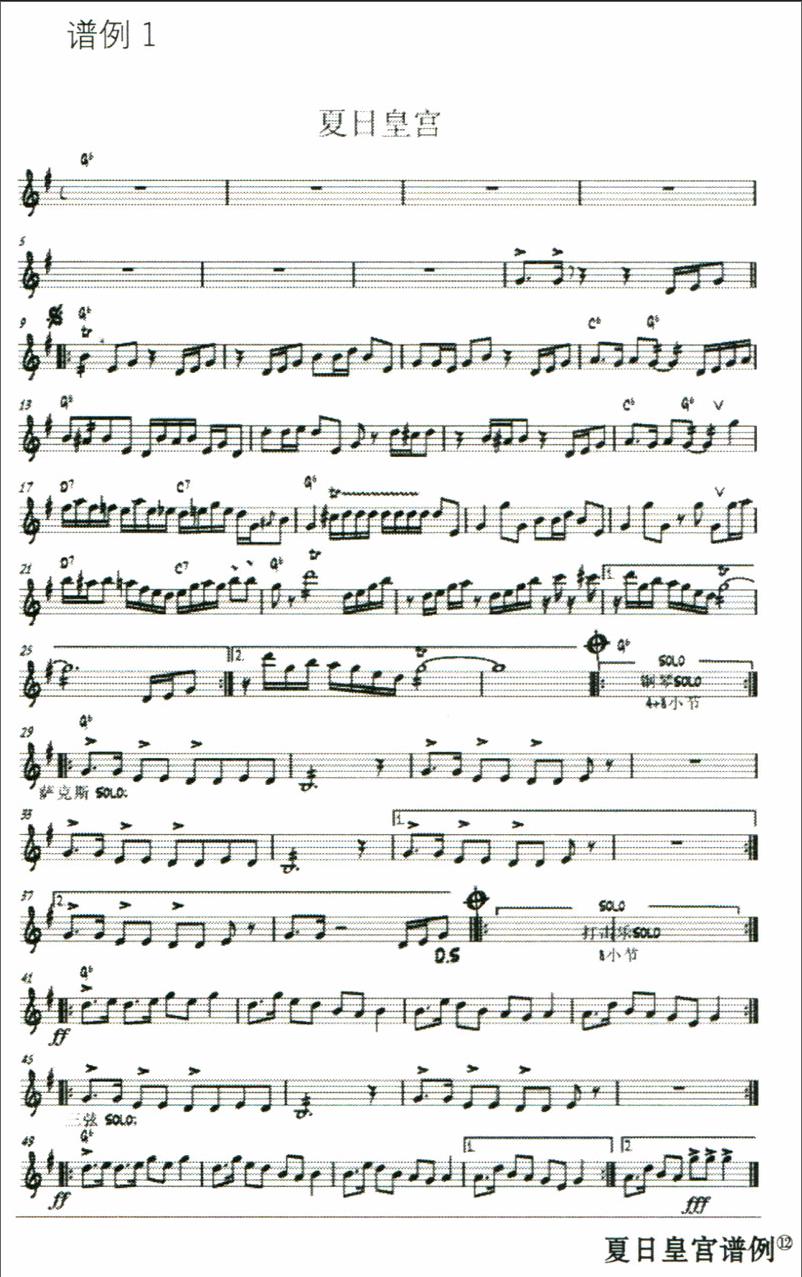

中国化爵士乐在音乐形式上的最大突破口瞄准了乐器。正如孔宏伟的《夏日皇宫》专辑中的同名单曲。(见谱例1)

该曲中大胆采用中国传统民族乐器——三弦担任独奏,或构成旋律穿插。乐曲的前八小节为前奏,律动感明显,旋律轻松、俏皮。从第八小节的第四拍三弦开始的独奏,接下来分别是钢琴和萨克斯管的独奏。在萨克斯管独奏到第九小节的时候三弦再次出现,担任第二旋律。虽然和萨克斯管在一起演奏,音量和穿透力上相比之下要偏弱,但三弦那俏皮的声音和鲜明节奏感依旧占据了听众大量的注意力。直到萨克斯独奏的第15小节,通过上述的三种乐器的齐奏进入到三弦对主旋律的再现部分,与开头形成呼应,并预示着整首乐曲的结束。这件具有北京标签效应的乐器贯穿乐曲始终,使得爵士乐曲几乎彻底“变味”——变出了“中国味儿”。

此外,从音乐文本来看,在《夏日皇宫》中我们可以“看到”些许美国传统爵士乐的影子。现将其总结如下:

其一,该曲第八小节的主题动机是由D、E、G、A、B音构成旋律要素,一直到第12小节都是在这六个音上作的“文章”。这和爵士乐大师Miles Davis在Four的写作中有异曲同工之妙。(见谱例2)该曲开头就用了三个音作为动机构成了第一乐句并以此为基础在后面的乐句中不断的模进。

其二,在《夏日皇宫》第13小节中,升A音恰好就是G布鲁斯音阶的特征音。

其三,在《夏日皇宫》第17小节中,一串连续下行的音型让人不禁想起著名爵士乐曲Donne Lee的B段的第九小节的上行和第10小节的下行音型。(见谱例3)

其四,夏日皇宫的B段第29至38小节为萨克斯的独奏部分,但演奏动机仍然是由D、E、G、A、B组成,只是在节奏上作了一些新的变化。

从表面上看,《夏日皇宫》只是将中国乐曲与美国爵士乐在写作和演奏形式上进行了融合。而实际上,这是两种不同音乐内涵、不同音乐文化的对话。美国爵士乐在中国已经从外在形式的本土化转变,发展为内在精神的本土化激发,中华文化的精髓正在通过中国化爵士乐加以表达。

三、回望传统:爵士乐中的本土文化形象

在《夏日皇宫》这张专辑中,我们可以强烈地感受到创作者和演奏者具有实质性且具备艺术实践性的探索。孔宏伟与他的乐队通过一系列手法成功塑造了中国传统文化形象。

其一,通过文字描述,引起听众对中国传统文化形象的想象。这种作法与标题音乐十分相似。在《夏日皇宫》这张专辑中,乐曲采用了“皇宫”“纳凉儿”“日落西山”“柳荫街”“京城”等中国日常用语来命名。这些字眼儿一旦印入国人的眼帘,头脑中就能立刻就能浮现与这些文字信息相关的具象。诸如皇宫、城门、胡同、悠闲的人们、枝繁叶茂的大树、手中的蒲扇、夕阳映照在半山等等。这些带有标题作用的乐曲名字极具亲和力,似乎已经先入为主的将中国的传统形象植根于听众的印象中。

其二,通过中国民族乐器的演奏,以民族乐器特有的音声效果来促进乐曲中中国传统文化形象的塑造。

在《夏日皇宫》单曲中,三弦的演出尤为出彩。从乐器名字来看,人们脑海中似乎已经唤起了京城“皇宫”相关的形象,作者选择用三弦担任乐曲中主要的独奏旋律,以此来表现充满亲切感的老北京生活、字正腔圆、抑扬顿挫的老北京话和华北大地的生活风貌。

其三,通过地方戏曲植入,将中国民间艺术形象淋漓尽致地展现在爵士乐中。在孔宏伟接受杂志的采访中,有这样一段问答:

“G2:在听了这张专辑之后感觉这是一张很北京的专辑,描写的好像都是身边的事情,可能因为我自己是北京人吧。那你在创作的时候有没有刻意地描写一些北京的东西呢?

孔:刻意倒没有。我虽然不是生在北京,但我是长在北京,长在什刹海,长在柳荫街的。我十一岁就来了,当时是学生,周末没事的时候就喜欢骑着车在北京转,到处玩。二十多年了,北京的文化已经是渗透在自己的身体里了……”

从这简单的问答当中,我们不难看出,音乐创作者对身边事物的感悟和体会。只有将身边的事物完全融合到自己的身体中我们才能明白在《京城华尔兹》中,孔宏伟和他的乐队颠覆了西方传统华尔兹的本来面目,敢于将京剧作为乐曲的引子和主旋律,处处呈现出形形色色的京剧脸谱形象。

《夏日皇宫》专辑的诞生为中国化的爵士乐作品传播打下了较好的群众基础,也为国人提供了一次推广和了解爵士乐的机会。

中国化爵士乐,其精神内核即为追求爵士音背后的“中国味”。以刘元、孔宏伟、夏佳等为代表的本土爵士音乐人,积极借鉴国际多元音乐文化融合的成功经验,结合中国民族音乐的优势从乐器、调式、演奏方式等音乐技术性问题的创新入手,并开始重视音乐文化跨文化对话的深层次维度,真正触及到了如何建构真正具有“中国味”的本土爵士文化精神这一核心议题。

结语

爵士乐是源自于美国黑人群体的音乐类型,不论是其早期源自于底层社会的文化根源,还是后期对抗传统、反叛自由的精神表达,均反映了美国文化内在的时代变迁脉络。爵士乐从美国传播至中国的“他国化”过程,对于中国本土音乐人来说,既是文化冲击的挑战,亦是文化创新的机遇。在近两个世纪的跨文化音乐传播与接受过程中,中国音乐人不断尝试将这一外来音乐形式用以表达中国本土的、传统的精神内涵,一言以蔽之,即“爵士音,中国味”。在本质上,这是在世界多元音乐体系中如何以“他者”来表述“自我”的重大议题,同时也为在跨学科语境理解音乐文化的“他国化”议题提供了一个鲜活案例。

(责任编辑 金兆钧)