摄影师于全兴/记录贫困,呼唤幸福

文_本刊特约记者 陈 敏

摄影师于全兴/记录贫困,呼唤幸福

文_本刊特约记者 陈 敏

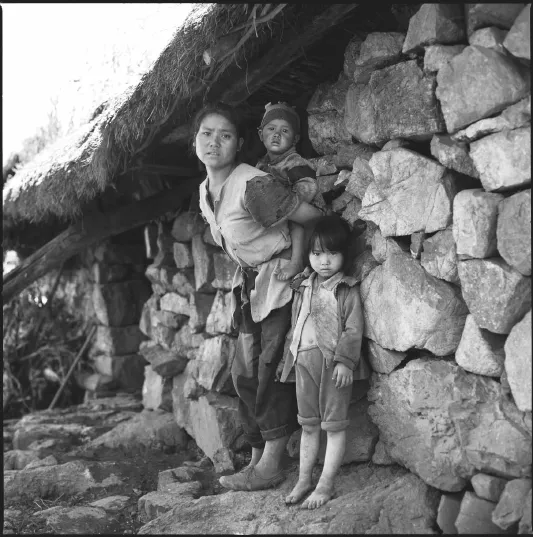

顾彩莲

阿吾么小李

2015年7月,于全兴在北京举办《平凡的母亲》新书分享会。身穿果绿色T恤的他浑身透出活力,而眼神有阅尽世事的温和与平静。

他是天津师范大学新闻传播学院摄影系主任,同时还有另一个身份:“幸福工程—救助贫困母亲行动”项目的终身志愿者。

15年来,于全兴背着相机34次深入我国西部地区,造访了12个省区的94个国家级贫困县、306个村寨,采访、拍摄了1100多位贫困母亲,以珍贵朴实的影像资料,让世人走近这个群体。

这本书上的黑白照片,浸透着贫困母亲的苦难、贫穷、病痛、坚韧……幸而,书尾也有彩照,记录因为“幸福工程”而脱贫致富的笑容。

15年前,于全兴并没有想到自己会走这么多年。

2001年,新闻摄影记者于全兴扛着相机,来到青海玉树。头天晚上旅馆没电,房间如同冰窟,高原反应使他头痛欲裂,一夜半睡半醒。

次日他继续赶路。他在新书中记录道:“白色的大地像一块巨大的殓布,盖着我未知的旅途,我感到莫大的孤独。那孤独像极寒的冰在心里融化,慢慢地,不可逆转地浸透四肢百骸……”他感到恐惧,后悔。

在杂年村,于全兴遇到了巴青才仁。这个12岁的藏族女孩,父丧母弱,有三个兄妹,家庭年收入仅有600元。她腹痛三年,无钱治病,就用胳膊肘抵着肚子缓解疼痛。于全兴觉得,带孩子去州上看病比采访重要。途中,他递给孩子一个苹果,孩子咬了一口就藏在袍子里了。她从未吃过苹果,说要把这个带给母亲。他愕然,着急地拿出所有水果,喊道:“都带回去!但这个苹果必须吃了!”到了医院,孩子被诊断为胆囊炎,70多块钱的药即可治愈。

巴青才仁一家因为他的帮助而改变。至今,于全兴还记得巴青才仁藏苹果给他的震撼,也还记得她途中唱给他的祝福歌:

“神圣的山峦像父亲的臂膀/神圣的山泉像母亲的乳汁/大山的神灵啊护佑着我们的亲人/无论你走遍天涯/吉祥幸福永远伴随着你……”

在新书分享会上,于全兴以PPT的形式,给大家讲解照片背后的故事。他语气平实,不夸大,不煽情,对照片中的每位母亲都熟悉而亲切。我旁边的女孩听得泪水涟涟,用掉整包纸巾。

于全兴讲述了顾彩莲和祝贤美的故事。

2001年4月,于全兴在云南的丫口寨初见顾彩莲时,她和家人住在茅草房里,一年全部的收入不过500斤苞谷,一贫如洗。顾彩莲满身病痛,靠编制竹箩维持生计。有了点儿钱,她就惦记着给孩子过年买肉吃,而不是给自己治病。她不诉苦,只是说:“如果谁能借我一点儿钱,养头母牛,等来年生了小牛,我就可以还钱。”于全兴含泪按下了快门,定格了这位母亲背着孩子的身影。之后,这张照片被“幸福工程”作为宣传海报,顾彩莲也得到了天南海北的捐赠。2005年,于全兴回访时,她的病治好了,新房建起来了,阁楼上挂满了腊肉,圈里养着猪和牛,顾彩莲家成为寨子里经济最宽裕的人家之一。

另一个故事发生在贵州纳雍县猪场乡。当地村民有八成卖血挣钱,他们结伴而行,“仿佛赶集一般”。水菁村的祝贤美因小儿子病逝,安葬儿子欠下1300元外债,丈夫出去打工再无音讯,她只能独自养家,耕种家里的沙地,但收获的苞谷、土豆只够吃半年。农闲时她去背煤,5天能挣500元,累到骨头快要散架了。可是钱还不够,她就去卖血。舍不得15块钱的车费,她都是走路去县里的血站,一早动身走到晚上,找家小店搭块木板睡下,宿费3元。

这个女人连续三年多次卖血,卖一次能拿60元,买化肥和盐巴。

于全兴的镜头跟着她从乡里到县里,拍完卖血全程,心酸不已。卖血后,祝贤美实在头晕,叹气说:“要有头牛帮着犁地就好了,不用别人帮忙……”

那是2006年。不久,祝贤美得到“幸福工程”的资助,家里很快有了牛,添了缝纫机,盖了新房,通上了电。

这15年中,越来越多的贫困母亲通过“幸福工程”提供的小额无息贷款,换取牛、羊等生产资料,获得脱贫机会。于全兴拍下几万张照片,办过多次“贫困母亲”主题展览,总有不少人在照片前黯然落泪,也为母亲们得到帮扶后的幸福感到欣慰。

仍然有很多贫困母亲生活在公路不通、摄影镜头无法到达的地方。于全兴也继续行走在甘肃、宁夏、贵州、云南、广西等地的贫困山区,持续用一幅幅摄影作品告诉外界,仍有1000万贫困母亲在苦苦和命运抗争,而只需几千元钱,就可以改变一位母亲乃至一个家庭的命运。

多年来,他将作品所获奖金、出版所得稿费,包括孩子的压岁钱,都捐给了幸福工程。每次采访回来,除了相机和必需品,剩余钱物也都捐掉。

中央财经大学教授刘树勇(老树)评论他的作品:“你注意到那些母亲的造像对你的凝视吗?每一幅图像都是一个单元,就像是一个深邃的空洞……它注视着你的注视。”

而白岩松称:“于全兴把镜头对准贫困母亲,相机拍下的不仅仅是贫穷。”

于全兴在四川省黑水县

于全兴继续走在造访贫困的危险旅途中,走过悬崖边的小道,经过高原的冰天雪地,拐过崎岖的深山小径,爬过一道道没有尽头的山梁,只为记录那些“贫困掠去了母亲的美丽,笑颜已像那深逝的青春”的独特个体,以唤起更多人的关注。

想起母亲,我难以原谅自己

《读者·原创版》:西部母亲对贫困的抗争,一开始就撼动人心,但你的拍摄已经持续15年了,这些事还会像当初那样感动你吗?

于全兴:一直被感动,可能跟我的天性、经历有关。我从小就失去了父亲,是个苦孩子,家境也困窘。但不管是画画,还是考学,母亲都默默地鼓励我、帮助我,她是影响我一生的人。到了西部,看到很多女性都有和我母亲相似的品质。我能够走到今天,感怀最深的就是“母亲的美德”。

《读者·原创版》:你母亲有6个孩子,当时是怎么抚养你们的?

于全兴:那个年代的贫困家庭,6个孩子中能有4个上学,其中有两个还是大学生,这几乎是不可想象的。靠什么?母亲没有工作,省吃俭用拉扯我们。在我的记忆中,她一直在忙碌,糊过纸盒,做过编织、湔洗,甚至拾过荒……她皱着眉不时捶打腰腿的样子我记忆犹新,可我从未听过她叹息。这种态度,影响我至今。

《读者·原创版》:你曾经说,你为1100多位贫困母亲拍过照片,可从来没有为自己的母亲拍过一张像样的照片。如今她走了,你难以原谅自己—请问你母亲看过你的摄影展吗?她对你的期望是什么?

于全兴:没有。她不识字,我出了书,有时候会给她讲书里的故事。她对孩子也没有太大的期望。我每次打电话说要出差,她就提前准备送行的饺子。离家的时候,母亲就是一句话:路上注意安全。非常朴实。

《读者·原创版》:对母亲的怀念,你也放进了拍摄里。15年来,你采访、拍摄了1100多位贫困母亲,这个数字对中国1000万的贫困母亲来说,还只是冰山一角。对你个人,这意味着什么?

于全兴:我一直说这句话,能帮一个是一个。“幸福工程”主要采取“小额资助、直接到人、滚动运作、劳动脱贫”的救助模式,帮助贫困母亲发展家庭经济,脱贫致富。2004年之后,我都是利用假期来跟进这个项目。能够帮助哪怕一位贫困母亲脱贫,我就很快乐。一个人的能力是有限的,我只是尽心去做,没想太多。

《读者·原创版》:有位志愿者曾说,能够长期做志愿者的人,光有感性不够,必须理性,甚至是非常坚强。你认可这句话吗?

于全兴:一开始我的想法比较单纯,就是利用摄影来做点有意义的事,影像比文字更有力量。这种方式也有不少人在用,比如去记录非洲的极端贫困,或者拍摄纽约州特洛伊市的穷人们……慢慢地我也会思考很多问题,就从感性到理性,想着怎样才能做得更好。

绝对贫困地区的幸福是什么

《读者·原创版》:“幸福工程”项目提出了一个概念:幸福。西部贫困母亲的幸福似乎特别简单,就是孩子能上学,年底能吃上一顿肉,家里能养头牛……你怎么看待这种“幸福”?

于全兴:有时候,看到这些母亲接受捐助,所有在场的人都是发自内心地欢笑,我却在掉泪。为什么?我不知道你有没有那种感觉,几千块钱,在北京可能就是一顿饭钱,对于她们,却可能是奋斗几年的梦想。

幸福是什么?我有时也困惑,贫困山区的人们生活在自然状态中,虽然穷一些,但都没有过多的欲望,朴实、纯粹。但你去了,大山里的生活氛围就变了。矛盾归矛盾,该帮的还得帮。

《读者·原创版》:其实这里谈到两个问题,一个是原生态的幸福观被打破后怎么办,第二个是咱们社会的贫富差距问题怎么解决,困惑肯定会有。

于全兴:在拍摄过程中,我更接近了社会的真相以及变迁。以前做记者,也曾去过贫困地区采访,那时我对贫困的理解就是:生活条件好一点儿的人家吃白面,差一点儿的吃窝头。但到了贫困山区的村寨,才知道有人家连床都没有,还会断粮,每天能吃上苞谷饭都是很奢侈的,真的难以想象。

贫困是相对的。北京郊区也有相对贫困的人口,但西部地区是绝对贫困。比如四川大凉山的深山里,现在还有不通路的村寨。有时候从深山回到城里,看到高楼大厦流光溢彩,我都会觉得很难融入这种文明,隔一段时间,就想回到西部。希望大家有空也能去看看生活在那里的人们。

《读者·原创版》:山里的孩子们,如你所说,背的不是书包,而是箩筐,装着弟弟妹妹。你是否对他们有所担忧?

于全兴:大山里的孩子们的生活环境很差,但求知欲望都很强。人生本来就是不公平的,对于贫困山区的孩子们来说更是如此。我真心期望他们考上大学,因为这是他们走出大山的途径之一,不管是不是重点,孩子苦读了那么多年,能不让上吗?但每年一两万的学费、生活费,会使这个家庭因学致贫。

我图什么呢

《读者·原创版》:知乎网站有个帖子:中国到底有多少穷人?有很多网友谈到贫穷,并为此感到悲凉。能否谈谈我们能为贫困人口做哪些事情?

于全兴:世界上任何一个国家都有穷人,贫困是相对的,中国西部贫困的原因有很多。刚才有人问我,如何评价高调行善的陈光标。第一,我没有资格随便评论他人;第二,能够实实在在捐资出力帮助他人的,不管高调低调,都是在做善事。

2001年,我全年都在拍摄“贫困母亲”,2002年在北京做影像展览,那时我见人就劝募,请朋友们关注这些贫困母亲。至少先关注吧,每个人都可以做慈善,不出钱也可以出点力啊,最重要的是有这颗心。

《读者·原创版》:现在这个募捐还在进行吗?

于全兴:中国人口福利基金会一直在募捐。有人信任我,要把款打给我,我都会建议他们捐给“幸福工程”组委会的一对一帮扶项目。如果你捐了2000块,注明想帮助哪位母亲,基金会不会收一分钱管理费的。这几年,国内外的一些爱心人士都是用这种方式进行结对帮扶的。除了教书的本职工作,我的业余时间都用在“幸福工程”,假期还带着学生到西部,进行社会实践活动。

《读者·原创版》:你在善款管理方面有什么心得?

于全兴:一般情况下我很少经手善款,特殊情况,比如,假期我准备到西部,有的老师托我带去善款,选择好贫困母亲后,我会与她们一起到集市,购买牛、羊等生产资料。每一笔花费都要请她们在协议书上签字按手印,然后让县或乡一级有关部门盖章,回来时把协议书和照片交给捐赠人。这个事情做得很细,不能马虎,因为我要对捐款人负责。

《读者·原创版》:网络上有个知名的慈善活动“一个鸡蛋的暴走”,每个参加者通过身体力行的徒步50公里,为孩子们的营养午餐筹款。你是否想过利用网络来扩大“幸福工程”的影响力?

巴青才仁

于全兴:我们从2005年起就开始利用网络,把贫困母亲的影像资料放到中国人口福利基金会的官网上,发动公众力量来帮扶,效果还是不错的。最近,我们也在考虑如何用微信平台,用众筹的方式,让更多的人关注西部贫困母亲。假期我会去做调研。

《读者·原创版》:这些年,你遭遇过高原反应、头疼失眠等状况,是否也到过心理极限?

于全兴:遇到过不少危险,也有过心理承受不住的时候。好几年的春节,我都是在西部过的。2005年春节,我去云南丘北回访,当地少数民族有年三十杀鸡闭门的习俗,我只好在县城找个宾馆住下,三十晚上,家家放鞭炮,热热闹闹过年,我独自跑到山上,呆呆地望着北方—想我的母亲,想我的妻子和女儿,眼泪稀里哗啦地流出来,控制不住。大过年的,我图什么呢?

《读者·原创版》:有答案了吗?

于全兴:每次回访,看到一位母亲、一个家庭,因为“幸福工程”的帮扶,完全改变了生活处境,住上新房,有了牛和羊,无病无灾,神采飞扬,就像看一部真实的纪录电影,我发自内心地感到欣慰。这也是我一直坚持的原因。

(图由受访者提供)

青海玉树·贝拉