我国减灾救灾立法模式选择与推进路径研究

郑 言,岳宗福

(山东工商学院 政法学院,山东 烟台 264005)

0 引言

我国自古就是一个以农立国的国度,在农业时代人们主要“靠天吃饭”,自然灾害对人类来说是最大的威胁。我国不仅自然灾害种类繁多,而且自然灾害发生频率高、分布地域广,全国各个地区均受到过自然灾害不同程度的影响。根据相关统计,仅1990—2009年20年间,我国平均每年因自然灾害造成3.9亿人次受灾,直接经济损失达2 300多亿元人民币[1]。2010—2014年,我国更是屡遭重大自然灾害的侵扰。在依法治国的时代背景下,为了有效应对自然灾害,我国亟需建立健全减灾救灾法制体系,从而实现减灾救灾的法治化目标。本文拟就我国减灾救灾立法模式选择与推进路径问题做出一些思考,希望以此就教于相关专家学者。

1 我国减灾救灾法律体系与立法模式选择

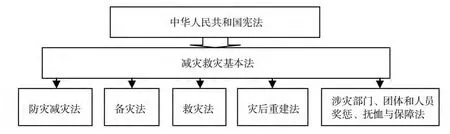

一个健全的减灾救灾法制体系,从减灾救灾过程来说应当覆盖防灾减灾、备灾、救灾、灾后重建等几个环节;从立法层次来说应当由基本法、单行法、行政法规、规划预案、规章标准等多个层次构成。鉴于目前减灾救灾法制建设还“不系统”的现状,我国亟待系统规划相关立法体系。在我国现行立法体制下,减灾救灾立法在国家层面可以分为3个层次:第1层次,由全国人大或全国人大常委会制定的基本法(其名称可以是《减灾救灾基本法》,也可以是《灾害应对基本法》,只要能表达其综合性基本法的定位即可)和单行法组成(如《防震减灾法》、《防沙治沙法》等);第2层次由国务院或国务院办公厅针对具体减灾救灾事项发布的行政法规、应急预案及相关规划组成,如《自然灾害救助条例》、《地质灾害防治条例》、《国家自然灾害救助应急预案》、《国家综合防灾减灾“十一五”规划》等;第3层次由相关职能部门发布的有关规章规范、管理办法、国家标准等组成,如《救灾捐赠管理办法》、《救灾物资储备库管理规范》、《社会捐助基本术语》等。从灾害防救过程来说,减灾救灾法制体系应当覆盖防灾减灾、备灾、救灾、灾后重建等各个环节,另外还应当包括相关部门、团体、人员的奖惩和权益保障立法。当然,减灾救灾法制建设是一项系统性工作,不可能一蹴而就,应该在系统规划的基础上,分清轻重缓急,逐步推进实施。

比较国内外减灾救灾法律制度,其立法模式大致可以概括为如下3种:一是单一立法模式,即国家制定一部高度综合性的减灾救灾法律,规范各种主要的减灾救灾事务。如美国于1950年制定的《灾害救济法》就属于一部综合性的灾害管理基本法[2]。二是母子法模式,即国家制定一部“减灾救灾基本法”作为减灾救灾法制体系的普遍原则规范,其下再颁行各项专门法分别规范各项涉灾事务。如日本1947年颁布了第一部应对灾害的《灾害救助法》,1961年制定了《灾害对策基本法》作为抗灾、防灾、救灾法律体系中的基本法,1978年通过了《大规模地震特别措施法》,1995年又制定了《地震防灾对策特别措施法》。此外,日本还有《建筑基本法》。为了使房屋进行改造以达到抗震的要求,日本又特别制定了《建筑物抗震改进促进法》[3]。三是平行立法模式,即国家根据减灾救灾的过程分别制定防灾减灾、灾害救助、灾后恢复重建等多部相互平行的法律法规,分别规范各个环节的减灾救灾事务。如中国目前的立法状况即属于此。采取平行立法模式的优点在于立法灵活性比较强,不足之处在于各部法律法规之间相互协调往往比较困难。鉴于国际上大部分国家都制定有《减轻灾害基本法》、《灾害救济法》等防灾救灾基本法(除了前面提到的日本外,荷兰1985年出台有《救灾法》、新西兰1962年出台有《民防法》),我国也曾有“先出台《重大灾害救援应急条例》,待成熟后再上升为《救灾法》”的立法规划[4]。因此,我国减灾救灾立法模式可以考虑采取母子法模式(图1)。

图1 减灾救灾法制体系的宏观结构

2 我国减灾救灾法制建设的推进路径

2.1 减灾救灾基本法的推进路径及相关问题

在目前情况下,由全国人大或全国人大常委会尽快制定一部系统性的《减灾救灾基本法》可能还存在诸多困难。如果退而求其次,可以考虑先由全国人大或全国人大常委会制定“减灾救灾立法基本原则”作为指导整个法制体系建设的纲领性依据,该“基本原则”的内容起码应该包括:(1)立法宗旨的说明及减灾救灾内涵的厘定;(2)灾害种类的厘清及减灾救灾环节的分解;(3)灾害管理体制设计及机构的设置;(4)减灾救灾资金的来源及保障;(5)立法模式选择、体系设计及推进规划等方面。然后,随着相关法律法规的不断完善,再来充实完善基本法的内容。另外,还有一条“进路”可供选择,就是将目前尚在研讨和拟议中的《防灾减灾法》的内容进行拓展,使之涵括上述“减灾救灾立法基本原则”,将其改造“升格”为一部灾害管理基本法。当然,这条“捷径”能否走得通,还需要认真研究和仔细斟酌。

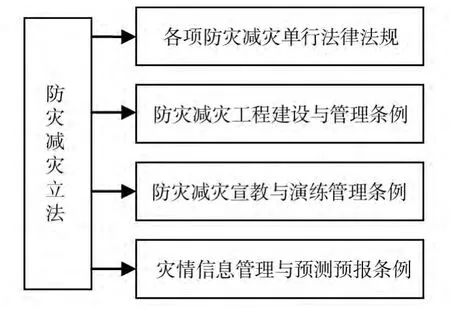

2.2 防灾减灾立法的推进路径及相关问题

我们党和国家一贯坚持“以防为主,防救结合”的减灾救灾总方针,所以在灾害防救法制建设中,我国在防灾减灾环节的立法最为丰富,目前已经出台的相关法律法规大部分都是关于灾害预防的。另外,我们现在还有研究拟定《防灾减灾法》的规划。如果将来《防灾减灾法》能够颁行,再加上现有的单行法律法规,相信这个环节的立法可以达到相当完备的程度。目前,需要考虑的相关问题:一是拟议中的《防灾减灾法》与现有单行法是何种关系,到底应是母子法关系还是平行法关系?如果是母子法关系,则应妥善设计其结构,使之能够切实发挥“统驭诸法”的功能;如果是平行法关系,则应认真斟酌其内容,使之与现有诸法分工明确而又不互相重复。二是针对防灾减工程建设管理、教育宣传、演习演练、信息管理、预测预报也应该考虑制定相关的行政法规(图2)。

图2 防灾减灾立法构架

2.3 备灾立法的推进路径及相关问题

远在夏朝,我国就流传有“天有四殃,水旱饥荒,其至无时,非务积聚,何以备之”的说法。可见我国备灾思想源远流长,“积谷备荒”是这种思想的生动写照和集中反映。因此,在我国历朝历代都比较重视粮食的储备,设有常平仓、义仓、社仓等仓储制度,为我们今天进行备灾立法积累了丰富的传统经验。但我国目前在备灾方面立法还比较滞后,主要体现为立法层次比较低,至今还没一部专门的行政法规颁行。按照“衣食住行”的基本生活需要,备灾立法至少应包括以粮食、衣被、帐篷为主的物资储备,以临时安置为主的“住所”储备,当然其中最为重要的还是资金储备(图3)。现在每当大灾降临,我国救灾资金大部分来自于中央财政拨款,造成中央和地方责任模糊、地方依赖性强的不利局面。因此,当务之急是尽快制定一部《灾害准备金条例》,明确规定救灾准备金资金由中央、省和地方负担比例,对贫困地区可以加大中央和省救灾资金的比例,对经济发达地区则相应降低,各省也可以据此确定本省、市和县救灾资金负担比例。灾害保险是国外通行的一种借助市场及社会机制分散风险、筹集资金的制度,我国民政部在20世纪80~90年代也搞过试点,目前浙江、广东等地围绕农村住房开办的政策性保险也卓有成效,应该在总结经验的基础上尽快制定相关法规。我国自宋代以来民间即有办“社仓”储粮互助的传统,20世纪80年代民政部在江西、陕西等地也进行过试点和推展,尽管其中存在不少问题,但作为一种分担灾害风险的民间组织在备灾方面还是有着独特功能,关键是政府要搞好依法监管,同时也应提供一定的资金支持,因此相关立法也应该启动。

图3 备灾立法构架

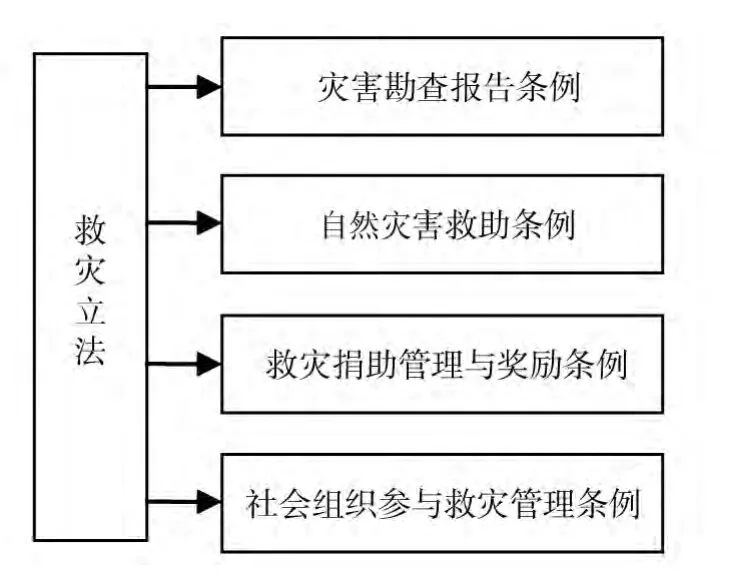

2.4 救灾立法的推进路径及相关问题

“救灾”,顾名思义就是指“临灾施救”的应急举措。在我国传统社会,救灾思想丰富,形成了许多临灾施救的措施,如粥厂制度、移民调粟制度、蠲缓制度等,但没有能够实现法制化。《自然灾害救助条例》于2010年颁布实施,对灾害救助准备、应急救助、灾后救助、救灾款物管理等做出了全面规范,为救灾立法奠定了良好的基础,标志着我国救灾法制化取得了重大进展。但关于救灾立法还有如下问题需要思考和厘清:一是《自然灾害救助条例》与将要颁布的《社会救助法》的关系问题。从国务院法制办公室2008年8月公布的《中华人民共和国社会救助法(征求意见稿)》看,其中第四章专门规定有“自然灾害救助”的内容[5]。这就涉及到《自然灾害救助条例》如何定位的问题,是作为从属于《社会救助法》的行政法规、还是准备将来“升格”为与《社会救助法》平行的《自然灾害救助法》。如果定位为前者,则《社会救助法》的相关内容“宜粗不宜细”、只做原则性规定即可,《自然灾害救助条例》实属《社会救助法》在自然灾害救助领域的“实施细则”,内容“宜细不宜粗”,必须具备相当的可操作性,且两者内容应协调一致;如果定位为后者则《社会救助法》当中不宜规定相关内容,《自然灾害救助条例》在时机成熟的时候可以升格为《自然灾害救助法》。二是《自然灾害救助条例》对灾后救助做了规定。其中,有些内容可能会与现行的五保救助法规、低保救助法规及《社会救助法(征求意见稿)》中规定的专项救助、临时救助相重叠,彼此如何协调也需要推敲。三是灾情勘查报告的立法层次低。现行的《灾情统计、核定、报告暂行办法》仅是民政部发的部门规章,应在充实完善的基础上尽快颁行《灾害勘查报告条例》。四是救灾捐助立法层次低,且立法内容“重管理、轻激励”。应当对民政部2000年颁行的《救灾捐赠管理暂行办法》进行修改完善,增加税收或社会荣誉方面的激励性内容,在此基础上颁行《救灾捐助管理与奖励条例》。五是社会组织参与救灾缺乏法治规范。在汶川地震、玉树地震及舟曲泥石流等重大自然灾害中,各种志愿组织、慈善组织积极参与救灾活动,发挥了十分重要的作用。但由于缺少法律规范,也使得这些组织的作用难以充分发挥,所以,有必要在总结经验的基础上研拟《社会组织参与救灾管理条例》(图4)。

图4 救灾立法构架

2.5 灾后重建立法的推进路径及相关问题

国务院于2008年6月8日公布实施《汶川地震灾后恢复重建条例》,无疑标志着我国减灾救灾法制建设在灾后重建的环节上取得了重大突破,同时也从一个侧面凸显了我国灾后重建立法的严重滞后,以至于不得不为一场重大灾害专门出台一部行政法规。因此,面对频繁的自然灾害,我国急需加强灾后重建立法,当务之急是在《汶川地震灾后恢复重建条例》的基础上,尽快由国务院制定颁布《灾后恢复重建条例》,用以指导各类自然灾害的灾后恢复重建工作,真正实现“灾后重建,法治‘领跑’”[6-7]。此外,还有2个与灾后重建相关的立法问题亟待加强:一是工赈立法。“以工代赈”在我国有着悠久的传统,也是被长期证明行之有效的灾后振兴措施,特别是它契合了发展型社会政策的基本原则,比之单纯的补偿和救助更能体现社会投资的积极福利理念。一方面可以利用当地人力资源复兴灾区建设,另一方面能够使得当地人力资源的投入得到回报的同时,能够获得经验积累和技能提升。有利于当地居民融入社会生产生活,分享复兴重建带来的经济社会成果,具有一举多得的经济社会效益。因此,应当通过制定《工赈管理条例》使之规范化、制度化。二是灾区振兴公债立法。灾后振兴重建需要投入大量的人力财力,如果说通过“工赈”可以解决人力资源问题的话,通过发行灾区振兴公债则无疑是解决财政资源的有效措施(在国外,如捷克于1997年遭遇洪灾、政府即发行50亿克朗①捷克的币值单位,约33克朗合1美元。的赈灾公债帮助灾区重建家园;近代民国政府也曾有发行赈灾公债的举措),因此研拟《灾区振兴公债条例》也具有十分重要的现实意义(图5)。

图5 灾后重建立法构架

3 结语

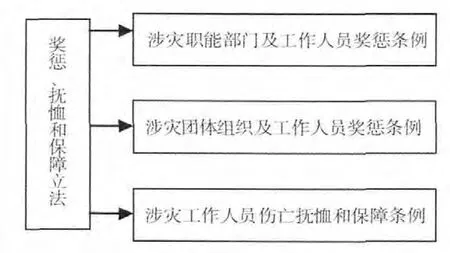

减灾救灾需要许多职能部门、社会团体的协调配合,更需要投入大量的人力资源。我们应当对那些恪尽职守、尽心尽力的部门、团体及相关人员予以奖励,对那些玩忽职守的部门、团体及相关人员予以惩戒,更应当对那些在减灾救灾中献出生命的人员及其家属给予抚恤和保障,这同样需要通过立法建立一套完备的奖惩、抚恤和保障制度(图6)。此外,2008年5月12日汶川地震发生后,中国政府接受日本、韩国、俄罗斯及新加坡等邻近国家派遣救援队前往此次地震的灾区实施救援。国际援助问题由此引发了热烈讨论,这凸显了我国在减灾救灾国际合作和援助领域立法的欠缺。因此,相关领域的立法也应该提上议事日程。

图6 涉灾奖惩、抚恤和保障立法构架

总之,我国减灾救灾法制建设以采取母子法模式为宜,尽早制定“减灾救灾基本法”,用以指导和规范防灾减灾、备灾、救灾及灾后重建等环节的立法。在此基础上,以制定《防灾减灾法》为依托完善防灾减灾法律制度,以灾害准备金立法为重心完善备灾法律制度,以《自然灾害救助条例》为依托完善救灾法律制度,以《汶川地震灾后恢复重建条例》为基础完善灾后恢复重建法律制度。同时推进减灾救灾团体及人员奖惩保障立法,最终实现减灾救灾的法治化目标。

[1] 耿舒天.自然灾害救助条例今日起实施 释放法治力量[EB/OL].(2010-09-01)[2013-10-02].http://news.qq.com/a/20100901/000152.htm.

[2] 林莉红,孔繁华.社会救助法研究[M].北京:法律出版社,2008:360.

[3] 孙绍聘.中国救灾制度研究[M].北京:商务印书馆,2005:285.

[4] 吕景胜.救灾:应依法管理(《重大灾害救援应急条例》起草小组副组长吕景胜答记者问)[EB/OL].(2004-02-02)[2014-11-02].http://www.gmw.cn/01gmrb/2004-02/02/07-4EF1F037145AE69B48256E2D0080BBCC.htm.

[5] 国务院法制办.关于《中华人民共和国社会救助法(征求意见稿)》公开征求意见的通知[EB/OL].(2008-08-15)[2014-11-12].http://www.gov.cn/gzdt/2008-08/15/content_1072843.htm.

[6] 吴兢.为灾后重建立法 创中国法制史记录[EB/OL].(2008-06-11)[2014-11-16].http://news.qq.com/a/20080611/001421.htm.

[7] 梁恒谦,夏保成,刘德林.自然灾害脆弱性研究综述[J].华北地震科学,2015,33(1):11-18.