科场·幕府·经训堂

陈雅飞

四、苏州刻帖(1790年秋冬)经训堂成书万卷,灵岩馆辟树千章

毕沅在湖广总督任上名望臻至顶峰,袁枚在给毕沅的六十寿诗中,以“三湘开府树旌旗,四海倾心望衮衣……曾经三省任封疆,水化恩波树化桑”等句极力恭贺。毕沅晚年着手将过往诗歌纂成《灵岩山人诗集》,请王文治作序和批注,同时也欲将所藏东晋至明代的书迹刻成《经训堂法书》(图1),又请王文治共商其事。书名中的“灵岩”和“经训堂”,都来自毕沅的苏州别业。毕沅虽长年宦游,但时时念及家乡,毕沅的姨丈赵怀玉曾于乾隆五十三年(1788)夏短暂拜访毕沅幕府,并作《送毕抚部沅节制楚中》长诗,其中写道:“昨趋幕府欣道故,姿仍如鹤标如筠。谈深往往忆山馆,簪绂未忘江湖身……乃知事事不让古,家作名士朝名臣。”诗中不仅给予名士名臣的评价,也指出毕沅对别业的用情之深。

别业的购建,缘于四十四年(1779)冬毕沅之母张藻病卒西安,翌年正月毕沅奉柩归里丁忧,时高帝南巡江浙召对行殿,毕沅自陈少日孤贫赖母教养成,高宗赐书“经训克家”四字。毕沅遂以“经训堂”为斋号,自娄东迁居苏州,买下慕家花园的东半园,构筑经训堂和宅第。又择苏州城西南、灵岩山之阳的西施洞下,建楼以奉御书,并建太夫人祠宇,亦为日后赋闲所用。别业于四十八、九年问(1783-1784)建成,计购值及工费不下十万金,中有御书楼、九曲廊、澄怀观、画船云壑、砚石山房、问梅禅院、水木明瑟园等处。王文治与此园颇有渊源,他曾见毕沅所藏《苏东坡种橘帖》,内有买园阳羡种植柑橘之语,遂取屈原《橘颂》文意并仿东坡笔意,为山馆书“楚颂亭”三字,跋日:“今尚书灵岩之园尤近洞庭,种橘更易,而尚书方节制楚疆,舆人之颂洋溢于潇湘云梦问,治因仿坡书,颜其亭于灵岩山馆。”(《快雨堂题跋》卷八)

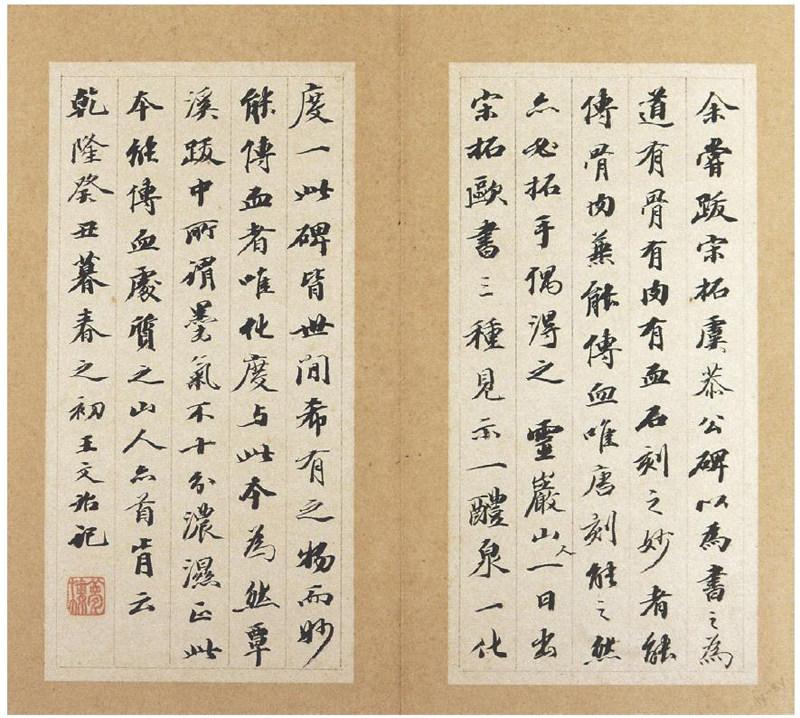

乾隆五十五年(1790),王文治楚游归后,数次入住苏州经训堂,如七月朔日于经训堂观《蔡襄自书诗卷》(现藏北京故宫博物院)并作题记,八月与友人招饮经训堂并听叶广平当筵度曲。其问王文治为毕沅鉴定《经训堂法书》12卷,并由钱泳和孔千秋等人镌刻摹勒。帖中将《晋王右军黄庭内景经》刻于卷首,毕沅在题识中指出友人相助摹刻:“余悉心参究,又得王梦楼同年共相商确(按:榷),属刘君次山摹勒之,颇得笔外之意。”(图2)整套刻帖收入晋人二种,唐人四种,宋人十种,元人二十二种,明人十八种,起于王羲之,迄于董其昌,包括虞世南、徐浩、怀素、蔡襄、苏轼、米芾、赵孟頫、倪瓒、杨维桢、王宠、祝允明、文征明等,其他名家也不可胜数,当中大多为毕沅所藏。

毕沅之弟毕泷时在苏州,也与王文治结下友谊。毕泷长年在娄东和苏州带搜罗书画古物,凭借毕沅在江南的名望和所置家产,成功积蓄不少名品,如《唐高闲草书千字文卷楮纸本》(现藏上海博物馆)、《元杨维桢张适楷书周文英志传卷》(现藏辽宁省博物馆)、《宋拓颜柳白米四家法帖》(现藏中国国家博物馆)、《传李公麟孝经图》(现藏美国大都会艺术博物馆)、《宋易元吉猴猫图》(现藏台北故宫博物院)等,从他自书的所藏画目可见其藏品之富(图3)。他和王文治此前在毕沅西安署中见过面,此番再缔翰墨之缘。<快雨堂题跋》卷七记载则两人在经训堂交换藏品的逸事:“余庚戌阳生之月,借居吴趋经训堂,与毕竹痴评论古今书画,并各出竹箧中所携名迹相质。余携有高房山仿米氏云山轴,竹痴爱之特甚,携归斋中赏玩,至夜分弗辍,遂不肯见还,明日以陈所翁墨龙长卷并董书相易。”最后王氏忍痛割爱,自言“此轴归竹痴,亦宝剑之赠烈士也”。现藏“台北故宫博物院”的《元王蒙会阮图卷》也见证了两人的书画因缘,毕泷于庚戌(1790)夏在娄东以重金购得此卷后视为秘宝,并携至经训堂请王文治题签并作跋(图4)。

经训堂和灵岩山馆成为王文治与毕氏昆仲缔结墨缘的地方,现今不少毕沅藏品上可以同时见到毕泷和王文治的印或跋,如现藏“台北故宫博物院”的《定武兰亭真本卷》(图8)、《僧怀素小草千文卷》即为其例。同时,别业也是毕沅与江南学界保持联络的地方,他常常函邀王昶、赵翼、钱大听等友人到山馆游,馆内藏有毕氏昆仲收集的大量金石书画,包括毕沅在陕抚任上所得四块唐碑原石和周智鼎等,书法藏品的集帖《经训堂法书》亦刻于此,苏州成为毕沅在幕府外收藏文物的延续之所。嘉庆初,毕沅获罪时宅第充公,山馆以营兆地例不入官,后归虞山蒋氏,至咸丰中毁于兵燹。晚清徐世昌过该园遗址时曾作诗题咏:“经训堂成书万卷,灵岩馆辟树干章。功名炙手才华盛,付与游人话夕阳。”将毕沅的遭际寓于诗中,一唱三叹。

五、武昌鉴古(1793年春)名贤游戏皆千古,垂老文章在此时

毕沅在湖广总督任上的职责之是办理湖北教匪、往返筹饷以及销核军需各项,其时湖广成为各地起义策源地,白莲教正向长江中游地区、尤其是湖北汉江山区的移民中传开。军事告急,毕沅疲于奔命而无暇文墨,时在幕中的章学诚感慨“弇山制府,武备不遑文事”,可见已不复关中唱酬之盛。乾隆五十七年(1792)秋,王文治从江苏丹徒出发往湖北潜江探视病重的三弟,他在三弟家居住数月,入冬后拜访时在武汉的毕沅和湖北学政查莹,毕沅相留度岁。

五十八年(1793)孟春(月)初,王文治在“汉上之芳草吟轩”(疑在查莹处)跋《宋拓周孝侯庙碑册》(现藏台北故宫博物院):“顷来武昌,灵岩山人忽以此本见示”,跋中认为此拓气息深古点画精详,唐贤佳处无不备具,堪称拱璧,又提到毕沅对于书画“往往随手云散,曾不吝情去留”。正月,王文治请王宸追摹《董源潇湘图》数幅,现藏上海博物馆的《王宸仿<董源潇湘图>》卷后,有文治1793年在武昌所作的长跋,跋中忆及数年前长沙之行两人同观毕沅藏品事:“己酉(1789)冬,余与莲心于秋帆尚书长沙行署中同观《北苑潇湘图》真迹……尚书于法书名画,虽爱入骨髓,而云烟过眼,听其去留,殆寓意而不留意者。矧此画为古今至宝,岂能长在人间,彼时已窃虑其难以数见,越二年,呆归天府。癸丑岁(1793)余再至武昌……”(此跋亦收入《快雨堂题跋》卷八,字句与墨迹略有出入。)王宸作于癸丑正月的画跋也提及图“已归天府”,可见此图当时已不在毕沅手上,并非毕沅被抄家时才没入宫内,这也与钱泳《履园丛话》卷十所言的此图“后为豪贵夺去”暗合。

二月二十日,王文治在武昌参加了借园修禊。此雅集曾于乾隆辛亥(1791)上巳节(三月三日)在借园举行,乾隆五十八年(1793)适逢东晋名流兰亭修禊的癸丑年,因此武昌士绅隆重其事,由刘锡嘏主持修禊。刘氏字纯斋,晚号茶仙,书画兼长,曾任湖北督粮道,革职后在毕沅身边留候差遣。时刘氏即将赴京,遂提早至二月二十日预修禊事于借园,同集者有王文治、王宸、方正澍、张郝元、王藕夫、张琦、沈春林等三十人,众人各集《兰亭序》为诗,极时之盛。吴翌凤在《与稽斋丛稿》中描绘了癸丑年借园修禊的情形:“借园上巳拓窗纱,入座才人手八叉。故事禊堂仍癸丑,新愁江国自莺花……(刘纯斋观察书来,云今岁上巳三举修禊之会,与者自王莲心太守、王梦楼侍讲外三十余人,以不得鄙人入座为慊,嗣纯斋以需次入都,久不得其息耗矣。)”

毕沅不知是否参与其会,但《灵岩山人诗集》卷三十九有《集兰亭禊帖字题刘纯斋观察寓园修禊图》

诗,是作于此时。王文治《楚游三草》中有《二月二十日,刘纯斋于借园预修禊事,同人皆集禊帖为诗,余再成二首,顾用韵不能不复前作也》:“是年当癸丑,此地岂山阴……况有古人迹,闲时得临(莲心绘图,余书缩本兰亭于纸尾)。”诗中提到的王宸(莲心)所绘的雅集之作,正是现藏南京博物院的《借园修禊图》(图5),图中可见,王文治缩临《禊帖》于纸尾(图6),题识中自言是仿宋人缩本临写而成,并特地提到毕沅藏品:“灵岩山人所收《定武兰亭》是柯九思家藏,殆希世之珍也。”

《定武兰亭》是兰亭诸刻中最好的单刻本,因兰亭墨迹和定武原石已佚,原石拓本在清初已被视为稀世珍品,流传有序的存世旧拓有三本,其即王文治提到的“元柯九思家藏本”,当时为毕沅所藏,现藏“台北故宫博物院”(图7)。暮春之初,即借园修禊后不久,王文治为此拓题签并作跋:“余从事于兰亭者三十年,从事于定武者二十余年,年近六旬,始粗有入处。昨于查瑛山学使处见元吴炳藏本,旋又获见灵岩山人此本,随珠赵璧,接踵而至,残年谫学,而翰墨良缘,若此之奢岂非一段奇事耶。顷向山人借临数日,觉书格颇有所进,正如佛光一照,无量众生发菩提心,益叹此帖之神妙,不可思议也。”(图8)跋中所言“元吴炳藏本”也是原石珍拓之,当时为查莹所藏(现藏日本东京国立博物馆),王文治此前于“癸丑春正月”在汉上之芳草吟轩,为查莹藏本作跋时指出:“余之观书画,唯在品韵,不斤斤于此也。”(《快雨堂题跋》卷一)而在毕沅藏本的此跋中,他又提出鉴定书迹“如审音切脉”,非知音知脉者不足以议论。两跋并观,王文治的鉴定观以贯之。

王文治为毕沅留跋最多的是在暮春(三月)之初。毕沅所藏的《宋拓虞恭公温彦博碑》(现藏上海图书馆)上有王文治之跋:“灵岩山人一日出宋拓欧书三种见示,一醴泉,一化度,一此碑,皆世间稀有之物。”(图9)在王宸赠予毕沅的《烟寺晚钟》册页(现藏德国柏林东亚艺术博物馆)上,有王文治于暮春之初在武昌所作的题跋:“顷灵岩山人见示宋拓唐碑数种,至佳,略仿其意。”可为毕沅出示所藏宋拓的例证,并可见文治在观赏之余并有临仿之作。暮春,王文治又跋《僧怀素小草千文卷黄素绢本》,认为怀素深得右军草圣之室,晚年所作此帖纯以淡胜,展玩过矜躁顿忘,“灵岩山人所收唐宋名迹极多,当以此为第。余获借观,亦余年之大乐事也。”(图10)

《右军长者帖册拓本》于暮春之初跋于武昌节院的岁寒吟阁,鉴定意见十分详细,认为虽然徽宗题签判为右军,又曾经江村收藏,但文字语气不类右军,笔意虽妙而雄强之气尚乏,唐人临仿可乱真者不少,又指出此拓纸墨精妙,定为南宋拓本无疑,末云“灵岩山人为海内精鉴家,余有所见,不惮?缕陈之,相与印证云。”此跋博学精审,措辞谨慎婉辩,又抑己推人,极其巧妙。现藏“台北故宫博物院”的《宋拓岳麓寺碑》,王文治在题记中道出毕沅、毕泷兄弟经手之事:“此帖乙未岁(1775)余见于西安抚署中,盖竹痴山人物也。越十九年癸丑,而复见于武昌制署,则竹痴又贻其令兄灵岩公矣……顾余于数十年来往之间,屡获见之,岂非残年之翰墨缘耶?因再题志幸。”获观藏品的欣悦以及对藏主的宣扬,一再溢于言表。

此次逗留武昌期间,王文治共鉴赏毕沅藏品多种,如前所述。其他如《唐拓郎官壁记》和《苏东坡种橘帖》等也观于此行中,至于跋《唐人月仪帖》(图11)未署题跋年份,仅言作于武昌,可能作于1790年春或1793年春。由于1790年王文治楚游归后所鉴定的《经训堂法书》中未收入此帖,且从所知交游而言,1793年的鉴赏活动更多,因此后者可能性大些,但证据并不充分。暮春临行,王文治在毕沅案头见到李随轩的《松?棣萼图卷》,李随轩名廷扬,是毕、王的庚辰科同年,来访毕沅后留图请题,王文治展玩故人手泽之余,题诗二首于图末,寄怀故人兼别毕沅,中有句云:“万事星奔复电驰,唯余故旧系人思。名贤游戏皆千古,垂老文章在此时。”春末,王文治离开武昌,经由江夏抵达江西巡抚陈淮的南昌署第,寓居百花洲,流连到初秋才回镇江。

六、江苏归葬(嘉庆初年)及余话艺林留佳话,清如玉壶冰

毕沅和王文治之后似未再见面,但仍有音讯往来。乾隆五十八年(1793)秋九月,王文治跋毕沅所藏《萧待诏画宋高宗瑞应图残册》,其时文治已离开武昌。乾隆六十年(1795),王文治收到毕沅函礼,遂回复以诗《得毕秋帆总制书寄怀二首时有平苗之役驻节辰州》,有“前年送我返渔汀,每向云霄忆典型”之句,并以“文章交契千秋在,钟鼎功名百战经”安慰友人。嘉庆二年(1797),毕沅因奔波南北军事,加上久历蛮荒,瘴毒攻心而积劳成疾,出现眩晕和手足不仁的症状,继而疡生于背,于七月三日丑刻卒于湖北辰州(今沅陵)行馆,年六十八,归葬于吴县灵岩乡录岩山之阳上沙里。墓地由王昶表阡,王文治书写志文,墓志现藏南京博物院(图12)。卒后,嘉庆帝追究白莲教战事蔓延之责,连下圣谕直斥毕沅剿匪不力,致使朝廷财政亏空,因此嘉庆四年(1799)九月毕沅被抄家籍没,其孙削去世职,身后田产和藏品没入宫内,未入宫的书画古物收藏也散佚殆尽。嘉道诗人曾燠向友人朱为弼感叹道:“君不见王太常烟云,尽落他人手。又不见蒋南沙花鸟,今为谁氏有。何况灵岩山馆在目前,豪华迁变经几年。闻道林泉与碑版,其孙祗卖数万钱。”(曾燠《朱东皋墨竹歌为椒堂京兆赋(东皋为椒堂高祖)》,《赏雨茅屋诗集》卷二十)道尽毕沅的藏品聚散和仕途荣辱。

王文治在最后几年,益发热衷仙游冥想,曾与好友姚鼐在登山望海时,言蝉蜕尘埃万物无生之理。嘉庆五年(1800),王文治在苏州晤钱大听,并在赠大听次子东塾诗中忆及京华烟云,钱大听阅后作《王梦楼赠东塾诗兼及京华旧事不胜今昔之感依韵答之》:“城南听雨共春醅,红烛当筵唤夜来。回首已成分鹿梦,论心终让?天才。”其时毕沅家败物散,王文治徜徉于寺庙之间,京城往事令人扼腕。嘉庆七年(1802)四月二十六日,王文治在丹徒家中病逝,年七十二,归葬镇江城南七里砖桥廖家村秀山枝。卒后诗名书名播于众口,但其家也开始变卖田产,并将王文治生前所搜集的书画善本陆续典当散去。

嘉庆十三年(1808),时任兵部尚书的刘权之年已七十。某日,友人重价购得画,来京索诗,展观之下,《抡元图》赫然在目,刘权之不禁老泪纵横。乾隆庚辰科(1760)进土中,刘权之名列二甲第四名,,当年擢拔艺林的座师蒋溥在绘图翌年即辞世,师门教诲言犹在耳,通籍题诗的同年都已凋零,此图也几经易手。他不胜唏嘘,遂赋五古章题于图末:

中年多感慨,鬓况垂星星。师门见手泽,涕泪弥纵横……忆昔立雪时,倏如流电惊。转瞬五十载,驹隙不暂停。屈指图中人,飙尘杳冥冥。京华同年友,孤雁伤无朋。黄阁调元手,寓意传丹青……艺林留佳话,清如玉壶冰。将以贻孙子,院座右铭。俯仰已陈迹,逸少悲兰亭。世谊阔三代,我悲更难胜。(见本文上篇图5)

此时离科场题名、高楼听雨已半个世纪,毕沅、王文治先后作古。功名云散,翰墨仍在,艺林佳话,留待略窥二。

综观毕、王之缘,两人毕生以诗文唱酬、论道参禅和丹青翰墨为共同兴趣。毕沅身在宦途而心系经史文艺,虽然高宗曾寄望其才干能不限于文人之小器,以为“才可大用,非词臣能尽其所蕴”,但相对治军而言,毕沅更热衷于艺事,从科场到幕府,诗文唱和是他贯穿始终的兴趣。在论道参禅方面,毕沅引禅道为同调,时有出世之想,他身边亲友和幕宾也多对此颇有偏好,如毕沅的大弟毕泷以归隐逸民自居,二弟毕法临终遗言看破名利,大妹毕汾自号绣佛主人,二妹毕湄则以抱云栖隐为志,长居毕沅身边的幕宾严长明也以论道为乐。王文治精于文人艺事,对诗书画印棋琴无不欢,又自幼耽于禅悦,精于楞伽,在武昌时更拜碧岩真人门下,毕沅曾作禅诗首:“我友梦楼,以禅为诗。示广长舌,玉岩师之。不可思议,传镫在兹。迦陵声,青莲枝。”堪称性灵知音。在书画方面,毕沅虽非名家,但他雅好翰墨,书法和绘画的风格都以秀逸淡雅见长,早年自言书则羲献、画则辋川,晚年常绘倪黄小幅自娱。而王文治擅长书法,颇得米董韵度,与刘墉齐名,有“浓墨宰相淡墨探花”之说。

相对于翰林文士较为普遍的诗文、道禅和挥毫而言,收藏鉴古是两人更为专业的兴趣。毕沅是乾隆后期著名的收藏家,搜罗法书名画、秘文秘简和金石之文,入藏者包括《清明上河图》(图13)、《董源潇湘图》、《怀素小草千文卷》、《宋拓定武兰亭(元柯九思本)》、《周智鼎》等赫赫名品。其门生史善长甚至认为“吴下储藏家群推第一”,观其藏奔之美,此论并非私心过誉。杨仁恺曾在《国宝沉浮录》中指出嘉庆时期民间收藏不多,宫廷入藏不复乾隆时可观,只有在籍没毕沅财产时,内府才收到批宋元名迹。虽然收藏规模令人歆羡,但因时代局限,毕沅也收入些赝品,如上篇提及,翁方纲便指出毕沅所藏《天际乌云帖》为伪作。翁氏并非质疑毕沅鉴识的第一人,钱泳在笔记中对毕沅所藏《苏文忠橘颂卷》提出了异议,赵怀玉也曾以亲身经历道出毕泷的腹诽:“乾隆戊申(1788)秋帆开府中州,与涧飞盘桓节署者数月。秋帆以审定诸名迹自命,而涧飞每笑其鉴别之误。”(图14)(引文见赵怀玉《题梅道人竹石卷并序》,《亦有生斋集》诗卷三十二)从现今流传的藏品所见,毕沅虽或有失手,但他经手和入藏大量名品真迹是不争的事实。身为幕主显宦,他在收藏方面依赖亲友和幕宾甚多,而据目前所见,在毕沅的身边人中,王文治可能是在毕沅书画藏品上留跋最多的位。

王文治本人不乏收藏,但更以鉴赏之识自诩,尝言“余于法书名画不倚考据,专贵眼照古人,如日不然,请俟之五百年以后”;又云“虽悬判处或有舛讹,而真伪自是分明,优劣亦复不昧”。他多次为藏家陈淮、查莹、汪谷、汪十庚、陆恭等人鉴定,据说当时藏品经他题跋便增身价,收藏家得其片言辄为添色。毕沅对他日益器重,王文治第一次过西安抚署时并无太多鉴赏记录,第二次长沙行署归来后参与《经训堂法书》的鉴定,第三次在武昌督署中赏古活动更为活跃。王文治的鉴定汇录于《快雨堂题跋》,其中关于毕沅的藏品题跋较多作于交往后期,其品评鉴赏的日渐频繁,不仅因为两人友谊久而弥笃,也与毕沅收藏渐富、文治眼力日精相关。两人互相倚重,

方面,毕沅不吝所藏供予观摹临仿,如王文治在武昌得观《宋拓定武兰亭》后,便向毕沅借临数日,“觉书格颇有所进”,又临仿毕沅所藏宋拓唐碑数种。汪承谊在订《快雨堂题跋》时也指出,文治所临《阁帖》十卷“盖即灵岩山馆宋拓本也”。在此过程中,王文治的品韵鉴定观渐渐明晰,书风日益成熟,藏品对于书家的意义于此可见。另方面,王文治屡屡为毕沅在藏品上留跋,有的宣扬入藏规模:“灵岩公好古善鉴,故名书画多归之”;有的赞美收藏态度:“尚书于名书画虽爱入骨髓,而云烟过眼,任其往来,殆寓意而不留意者”;有的肯定鉴藏能力:“山人鉴古之识与年俱进”;有的则渲染藏主情意:“然山人辄倦倦不能释者何也……山人用情之厚,亦即于此见其端矣。”跋语往往谨慎巧妙,重情义而宽鉴识,道出藏品背后寄托的翰墨因缘,屡发知音之叹。王文治反复宣扬毕沅的收藏,固然是宾主之礼,但也可窥见鉴定家与收藏家互相借重的微妙关系。

两人的翰墨之缘三次经历于幕府,对于后人了解乾隆后期幕府的雅集交游和书画收藏等,或能有所启发。毕沅在任督抚时延揽不少幕宾佐理文事或军务,又有同年故交、乡贤儒士、书画名流来访过从,他们在乡居里第和仕宦之地来回,带动了各地的艺术交流和收藏风气。纵然军旅事繁,毕沅仍热衷艺事,他常在抚署中出示藏品供人观摹临仿,并举行各种雅集和纪念活动,就书画碑拓等共同题咏,亦复留意鼎彝瓦当之属,主宾相互砥砺研摩,形成崇尚艺术的幕府书画圈,其交游因缘包括姻亲、乡谊、地缘、同年、游宦等。王文治虽未入幕为宾,但三次拜访毕沅于幕府,行中所见的严长明、毕泷、王宸、陈淮、刘锡嘏等人,以及所述的作书写画、赋诗听曲、赏帖观拓、题跋鉴古等艺事,都见证了毕沅幕府的艺术风气之盛。从《抡元图》所记录的科场中式到图散人亡,近半个世纪中,毕沅和王文治朝野,或分或合,其墨缘艺踪不仅与幕府文化息息相关,也折射出18世纪后半期士人寄情诗文书画、热衷收藏鉴古的景观,谱就了段艺林佳话。