企业家角色定位与中国式制度变迁

摘要 演基于中国省际层面的数据资料实证检验了民营企业家在中国式制度变迁过程中所扮演的角色与功能。实证结果表明:民营企业家群体在中国市场化制度变革中更多地扮演着正面角色,其正面作用要大于负面作用;各种稳健性检验均表明本文结论具有较强的稳健性;基于面板数据联立方程组控制中国式制度变迁对民营企业家变量的逆向因果影响后仍表明,民营企业家群体促进了中国式制度变迁进程。研究结论对激励制度企业家打破制度均衡进而促进市场化改革走向纵深具有一定的理论与政策含义。

关键词 民营企业家;中国式制度变迁;制度企业家;非生产性行为;联立方程组

[中图分类号]F270 [文献标识码] A [文章编号]1673-0461(2015)11-0020-09

一、引 言

近年来,有不少经济学者基于不同视角诠释了中国制度变迁过程。著名制度经济学家North(1990)在其代表作《制度、制度变迁与经济绩效》一书中指出,相对价格的变化会导致制度变迁,组织及其企业家是制度变迁的主角,他们型塑了制度变迁的方向[1]。杨瑞龙(1998)认为North教授的制度变迁理论很难解释中国的制度变迁过程[2]。他认为,在解释中国制度变迁过程时,应该突出强调地方政府的作用,不仅如此,事实上,地方政府在中国市场化制度变迁过程中充当了“第一行动集团”,对推进市场化改革具有特殊作用。此后,杨瑞龙和杨其静(2000)基于阶梯式的渐进制度变迁模型进一步指出,在向市场经济的过渡过程中,作为“政治企业家”的地方政府官员为了获得政绩有动机积极利用政治组织和政治手段捕捉制度创新的潜在收益,并且,当政治企业家阶层的出现并成为制度创新的第一行动集团时也就标志着中国制度变迁方式已开始由供给主导型向中间扩散型转变[3]。邓宏图(2004)以中国民营经济的演化为例指出,转轨经济时期地方政府的意识形态偏好对民营经济政策和民营企业家预期具有影响,进而决定了不同地区的制度变迁过程具有分岔性特征[4]。

此外,有学者为了突出强调企业家在中国制度变迁过程中的作用还特地提出了“制度企业家”的概念。譬如,胡祖光和张铭(2010)基于组织新制度主义的研究表明,制度企业家是利益导向的,他们嵌入于场域之中,以成本—收益分析为原则推动制度变迁过程[5]。Douhan和 Henrekson(2010)[6]指出,制度企业家是打破制度均衡的潜在行为者,其变革当前制度的行为是企业潜在利润的源泉,并且,制度企业家变革无效率制度的行为能够增加社会福利。张维迎(2013)认为,制度企业家在人类社会博弈的游戏规则形成过程中具有举足轻重的作用,制度企业家不同于商界企业家,他们以改变社会规范或设立新规范为主要任务,从事游戏规则的创新[7]。周阳敏(2014)研究发现,制度企业家的职能不仅包括产品创新、品牌创新、管理创新和技术创新,还包括制度创新,即创造性地解释制度、创新性地运用制度、直接或间接地参与或主导制度的修订、完善与创建等,并借助制度资本的正外部性溢出效应而推动制度变迁与社会进步[8]。邵传林和金立民(2015)基于中国省级层面的非平衡面板数据实证研究了商业文化传统影响地区制度变迁的内在机制,结果发现,历史上传承下来的商业文化传统资源有助于市场化制度变迁进程的推进,而企业家是传承传统商业文化的重要载体[9]。Henrekson 和 Sanandaji(2011)[10]、Elert 和Henrekson(2014)[11]等学者探讨了企业家行为与制度变迁的关系,结果发现,企业家的规避性行为会间接影响法律制度和规制性制度的有效性,进而引发制度变迁。总之,上述文献侧重于企业家对制度变迁的影响。但是,事实上,企业家的成长与中国市场化制度变迁进程是同一过程的两个方面,一方面企业家的出现是市场化制度变迁的前提条件,另一方面中国市场化改革为企业家群体的培育和成长提供了机会;并且,有证据表明,市场化制度变迁过程确实有助于企业家精神的有效发挥[12]。

不容置疑,已有的文献通过理论和实证研究方法探讨了企业家行为与制度变迁的关系,尤其强调企业家在中国制度变迁过程中的各种作用和功能,但鲜有学者基于中国省际层面的数据资料探讨转型时期民营企业家影响市场化制度变迁过程的效应、机制及其经济后果,也未能对地区市场化制度变迁横向差异的成因做出理论自洽的解释,且尚未有充足的证据稳健地表明,民营企业家群体究竟是促进抑或阻滞了中国市场化制度变迁进程。事实上,鉴于民营企业家的出现和市场化制度变迁具有逆向因果关系,在考察民营企业家对制度变迁的推动作用时,须谨慎处理制度变迁对民营企业家变量的逆向作用,否则就有可能得出有偏的估计结果。这就为本文的进一步研究提供了可选方向。需要特别强调的是,尽管企业家既包括民营企业家也包括国有企业家,但为了突出重点本文仅分析企业家中的民营企业家。

基于上述分析,本文考察民营企业家群体在中国近30多年来市场化制度变迁过程中的作用和角色,而这种市场化制度变迁具有鲜明的中国特色,本文将其称为“中国式制度变迁”。何谓“中国式”呢?作为市场化制度变迁过程特征的“中国式”包含三层涵义:一是指中国式制度变迁的方式是混合型的,既包含自上而下的强制型制度变迁,也包含自下而上的需求诱致型变迁,在某些方面还具有中间扩散型制度变迁的特征;其二,随着市场化经济体制改革进程的不断推进,以市场经济体制为最终目标将各种权力不断从中央向地方和民间释放,故中国式制度变迁过程以市场化为特征;其三,由于中国经济体制变革遵循“先试点、后推广”的办法,在中央下放各种权力的现实背景下各地区因地制宜地从现实出发,积极探索各种制度创新形式,最终形成了类似于财政联邦主义式的制度变迁竞争锦标赛,于是,纵向地看,尽管所有地区的市场化制度变迁进程均在向前推进,但在同一时点上各地区具有不同程度的市场化改革进程(邵传林,金立民,2015)[9]。这就为本文基于企业家行为视角探讨中国各地区市场化制度变迁进程的区域差异性提供了现实可能性。endprint

本文后续章节安排如下:第二部分基于制度经济学的相关理论探讨民营企业家在中国式制度变迁过程中的角色和功能,第三部分为研究设计,第四部分为实证结果的估计和分析,最后是研究结论与政策启示。

二、理论分析

中国30余年市场化改革的实践表明,民营企业家不仅是中国市场化制度变迁过程中的被动接受者,还在关键领域中发挥了重要作用、充当了正面“角色”,并在某种意义上为中国式制度变迁过程提供了不可或缺的条件。鉴于此,本文首先从理论上论证民营企业家在中国市场化制度变迁过程中的促进作用,即“制度变迁促进假说”。

首先,民营企业家作为需求诱致型制度变迁的供给者倒逼了中国式制度变迁进程。在中国经济体制从计划体制转向市场体制的过程中,涌现出了很多利润机会,作为理性经济人的民营企业家不仅会抓住各种利润机会,甚至还在官方政策尚未放开的情况下挖掘各种潜在利润机会。比如,在20世纪80年代初期创办傻子瓜子公司的著名企业家年广九在中央政策尚未允许私人资本雇佣工人的情况下率先成立了雇工超过8人的私营企业。年广九的行为意义非凡,以至到后来影响了中央对待私营企业的政策(张军等,2008)[13]。不论是中国农村家庭联产责任制度的建立,抑或乡镇企业的崛起,还是民间金融的兴起,或者互联网产业“异军突起”,民营企业家均在上述制度创新过程中发挥了积极作用,充当了制度变迁的第一行为集团。事实上,根据吴晓波(2014)[14]的叙述,在中国30余年的改革史中,在很多领域中均是先由私人企业家或民营企业家在体制外自发进程制度创新试验,等取得一定的经济社会绩效后,再由官方机构追认或给予合法性,最后在全国范围内推广其经验和做法,此即为需求诱致型制度变迁过程。

其次,民营企业家还会联合地方政府共同游说中央政府推进中间扩散型制度变迁。一方面,实践表明,为了最大程度地获得政府的各种优惠政策支持,民营企业家有动力也有实力游说所在地政府为其破例“开小灶”。另一方面,自分税制改革之后,地方政府有了自己的利益诉求函数,地方政府收入与辖区内民营企业发展之间的联系日趋紧密,此时的地方政府已不只是一个向社会提供法律秩序、保护公民产权、保障契约执行、供给公共品的行政组织,还具有了独立的经济利益目标,具有较强的逐利性,往往会默许辖区内民营企业家进行各种“创造性破坏”式制度试验,尽管地方政府为辖区内企业“开小灶”的行为可能与中央政府的政策相违背(邵传林等,2015)[15]。当民营企业家的制度创新试验取得一定的经济社会效益后,地方政府会利益其政治影响力游说中央政府变革或废止既有的不合时宜的旧体制。这会在一定程度上推进中国市场化改革走向纵深。正如杨瑞龙(1998)[2]教授所言,具有独立利益目标与拥有资源配置权的地方政府在中国市场经济体制转轨过程中发挥了特殊作用,充当了中间扩散型制度变迁方式的第一行动集团。但是,民营企业家作为第二行动集团所发挥的重要作用也不容忽视(周阳敏,2014)[7]。

最后,民营企业家群体的出现为国有企业的市场化改革提供了必要条件。无疑,国有企业的私有化和民营化是中国式制度变迁过程中的重要事件,也是中国市场化改革的重点内容。资料表明,从1978年改革至今,国有企业在国民经济中的重要性已大幅下降,譬如,国有企业就业占比已从最初的23.8%下降到2013年的8.27%。细言之,当权力当局对国有企业进行改制时,在那些拥有较丰富的民营企业家资源和初步形成市场经济萌芽的地区,更容易实施国有企业私有化方案,而不是简单关闭国有企业、让工人下岗;这是因为由民营企业家创办的私人企业可以为容纳广大下岗职工提供就业机会和出路。与之相反,在那些民营企业家资源比较匮乏的地区,当地方政府落实“抓大放小”政策进而卖出国有企业时,限于当地缺乏民营企业家资源,很难顺利推进国企民营化政策,不得不直接关闭国有企业,但这势必会遭遇强大的改制阻力(邵传林,金立民,2015)[9]。事实上,在国企市场化改革过程中,正是由于广大民营企业家群体充当了买方的作用,才使中国式制度变迁进程在社会稳定中有序推进。

综上所述,民营企业家在中国式制度变迁过程中发挥了积极作用,一方面,他们作为理性人会主动发起需求诱致型制度变迁,另一方面还会联合地方政府实施中间扩散型制度变迁,并为国有企业市场化改革提供条件,进而助推市场化制度变迁进程走向纵深。

但是,在中国经济向市场体制转轨过程中,由于市场化改革政策的执行不力和改革进行得不够彻底,民营企业家在中国式制度变迁过程中的作用也会发生变异,在某种意义上还扮演了阻扰改革走向纵深的“反面人物”,即从最初的积极支持者演变为既得利益格局的顽固维护者。为了与前文中的“制度变迁促进假说”形成对比,本文将民营企业家在市场化制度变迁过程中的负面作用及影响归结为“制度变迁阻滞说”。经过30多年的“放权简政”改革已有大量的权力被释放给了民间,不过,时至今日各级政府仍掌握着关系经济发展的关键性要素资源,如配套资金、土地审批、政府补贴、税收减免、劳动力政策等,对其辖区内企业依然具有较强的影响力,在此背景下,某些拥有行政权力的政府官员为了谋取个人私利会利用手中的权力主动进行设租行为(邵传林等,2015)[15]。与此同时,市场化改革的不彻底性和渐进性特征使制度变迁过程中出现了各种制度缺陷和较多的过渡性制度安排,为民营企业家的各种非生产性行为提供了空间,诱使一部分民营企业家为了攫取各种潜在利润机会冒险进行寻租活动(周云波,2004)[16]。于是,权力和资本迅速结盟,腐败现象盛行(陈裔金,1997)[17]。有证据表明,一旦民营企业家通过其寻租活动获得“甜头”,他们就会成为市场化改革的阻扰力量,一部分民营企业家甚至还会利用其人大代表或政协委员身份游说当局政策、阻扰市场化改革的推进(黄少安,赵建,2009)[18]。毋庸讳言,在市场化改革进程中,政治权力与民间资本的联接不仅会固化既有的利益格局,还会构成市场化制度变迁的强大阻力(吴敬琏,2007)[19]。endprint

上述逻辑表明,民营企业家在中国式制度变迁过程中的作用具有二重性,既充当了正面人物,也扮演了反面角色。随之而来的一个问题是,民营企业家之于中国式制度变迁的作用究竟是促进效应大于阻滞效应,还是阻滞效应大于促进效应?显然,就理论层面而言,我们很难准确断定民营企业家在中国式制度变迁过程中的“净效应”一定大于零,或者说民营企业家究竟在中国式制度变迁过程中发挥了怎样的作用仍是一个需要进一步考证的经验问题。接下来,本文基于中国省际层面的面板数据实证检验“制度变迁促进假说”与“制度变迁阻滞说”,并以此评判民营企业家的作用。

三、研究设计

(一)模型设定与变量界定

为了检验民营企业家在中国式制度变迁过程中的作用和影响,本文构建如下回归模型:

marit=?茁0+?茁1entreit+■?茁j*Xit+ut+?着it (1)

上式中,因变量marit表示第i地区第i期的市场化制度变迁进程。借鉴严成樑和沈超(2014)[20]、刘慧龙和吴联生(2014)[21]、邓路等(2014)[22]学者的研究,本文采用樊纲等(2011)[23]编著的《中国市场化指数(2011)》一书中的市场化进程指数衡量地区制度变迁程度。本文还将使用衡量市场化进程的其他各项分指标如非国有经济发展(mar1)、产品市场发育(mar2)、要素市场发育(mar3)、中介组织发育与法律(mar4)、政府与企业的关系(mar5)等进行稳健性测试。其二,核心解释变量表示第地区第期的民营企业家数量;根据李宏彬等(2009)[24]、李后建(2013)[25]、邵传林和韩磊(2014)[12]等学者的前期研究,本文使用地区私人企业的数量(entre)、地区民营企业的数量(entre1)及地区个体户的数量(entre2)衡量民营企业家的多寡,在稳健性检验部分还将采用自我雇佣比率与专利数量衡量民营企业家资源的数量①。

另外,依据杨瑞龙和杨其静(2000)[3]、金太军和汪波(2003)[26]、邓宏图(2004)[4]等学者有关中国制度变迁决定因素的前期理论研究,本文选取地区经济发展水平(GDP)、政府的资源控制力(exp)、财政分权(decen)、国有经济(soe)、教育水平(edu)、产业结构(struc)、地区开放程度(trade)、基础设施建设(lnroad)、城市化进程(urban)、市场分割(MFI)等变量构建控制变量集。其中,实际人均产出(GDP)用来衡量地区经济发展阶段,显然,不同经济发展阶段的地区具有不同的市场化制度变迁水平,因此有必要控制经济发展阶段对地区制度变迁的影响;政府的资源控制力(exp)代表地方政府对经济资源的控制程度,当地方政府具有较强的控制能力时往往也具有较强的干预经济发展的动机,因而需要控制地方政府干预经济的能力对制度变迁的不利影响;财政分权(decen)代表地方政府的财政平衡能力与独立性,而具有不同财政平衡能力与独立性的地方政府有可能实施不同的地方政策,进而会对制度变迁产生不一样的影响,因而有必要控制财政分权对制度变迁的影响;国有经济(soe)占比反映了地区既得利益集团力量的大小,作为既得利益主体的国有企业有可能反对市场化改革的实施;教育水平(edu)反映了地区人力资本水平的高低,显然,人力资本不仅影响人们对改革重要性的认识,还有可能影响人们对市场经济的接受程度,进而对市场化制度变迁产生影响;产业结构(struc)用第二产业占比来衡量,以重化工业为主的地区更不易受“小农意识”或“农耕文化”的影响,有可能在对待市场化改革的态度上明显不同于农业占比高的地区;地区开放程度(trade)在某种程度上反映了外来文化对本土文化的冲击与影响,因此需要控制地区开放程度在制度变迁过程中的可能影响;基础设施建设(lnroad)反映了地区交通便利程度,显然,越是交通便利的地区,越有可能促进市场经济的发展,另一方面由于中国基础设施建设多由各级地方政府负责,这有可能对当地民营经济的发展产生挤出效应,进而抑制市场化制度变迁进程的推进;城市化水平(urban)不仅反映了地区现代化进程的水平,还反映出地区农耕文化所遭受的外部冲击程度,进而影响到制度变迁的推进;市场分割(MFI)在一定程度上反映了地方保护主义[27],而地方保护主义不利于市场化制度变迁在全国各地区迅速展开。最后,为确定在固定效应模型和随机效应模型之间选择哪个模型估计方程(1)更为合适,本文基于Hausman检验进行了计量检验,但各方程检验结果均支持本文采取固定效应模型估计方程(1)。若无特殊说明,本文所有模型均采用面板固定效应模型进行估计。由于中国式制度变迁进程还受宏观经济走势、国家政策等随时间发生变化的因素的影响,在估计模型(1)时,还考虑了时间效应ut。εit为残差项。相关变量的详细界定见表1。

(二)数据来源说明

本文基于中国省际层面的非平衡面板数据进行实证研究。其中,衡量地区制度变迁程度的指标(Mar)来源于樊纲等(2011)编著的《中国市场化指数(2011)》一书,时间范围均为1997年~2009年。值得强调的是,由于本文的核心解释变量——制度变迁指标(Mar)及其5个分指数均来自《中国市场化指数(2011)》,但该书最新版数据仅更新到2009年,最早的数据起始于1997年,到目前尚未发现有更新的数据,限于此,本文无法将数据更新到2014年,但这已经是本文可以获取的最长时间段了。因此,在本文回归模型中凡是采用市场化指数及其分指标作为因变量时,时间范围均为1997~2009年。此外,其他变量的原始数据取自《新中国五十五年统计资料汇编》、《新中国六十年统计资料汇编》、各年《中国统计年鉴》、各省统计年鉴。地区进出口总额的原始数据单位为美元,通过各年中间汇率进行相应换算;由于重庆市1997年从四川分离出来,本文对重庆与四川省的数据重新进行了调整。需要特别说明的是,由于无法获得西藏地区实际人均GDP的资料,若无特殊说明则在本文所有回归中均不包括西藏地区的数据。endprint

四、实证结果分析

(一)基准回归分析

表2列出了基于模型(1)的计量结果。列(1)仅控制了地区经济发展水平变量(GDP)和年份固定效应,结果发现,民营企业家变量(entre)的估计系数为38.4529,且在1%的水平上显著,这初步表明,民营企业家正向影响了中国式制度变迁进程;同时地区人均收入(GDP)的估计系数也符合理论预期,与地区市场化制度变迁正相关。列(2)在列(1)的基础上又加入了地方政府对资源的控制力变量(exp),发现entre的系数估计值下降到37.4563,且在1%的水平上显著,同时exp变量的估计系数显著小于零,这表明地方政府在资源配置中的作用越强,越不利于地区市场化制度变迁进程的推进,这也符合理论预期。列(3)、列(4)、列(5)及列(6)又进一步控制了财政分权(decen)、国有经济(soe)、教育水平(edu)、产业结构(struc)等变量,结果发现,这些控制变量的加入尚未对民营企业家变量(entre)的系数估计值及其显著性水平产生重大影响,民营企业家变量(entre)的估计系数仍显著大于0。这进一步表明,民营企业家对中国式制度变迁具有独立的影响能力,其影响方向并不因其他控制变量的加入而改变。最后,列(7)在列(6)的基础上又加入了地区开放程度(trade)、基础设施建设(lnroad)、城市化进程(urban)、市场分割(MFI)等控制变量,发现entre的系数估计值下降到29.4098,且在1%的水平上显著,这再次表明,民营企业家对中国式制度变迁的影响更多地表现为正面影响,而非负面影响,或者说民营企业家在中国式制度变迁过程中发挥了积极作用,“制度变迁促进假说”比“制度变迁阻滞说”更符合中国实际情况。

(二)进一步检验

1. 稳健性检验

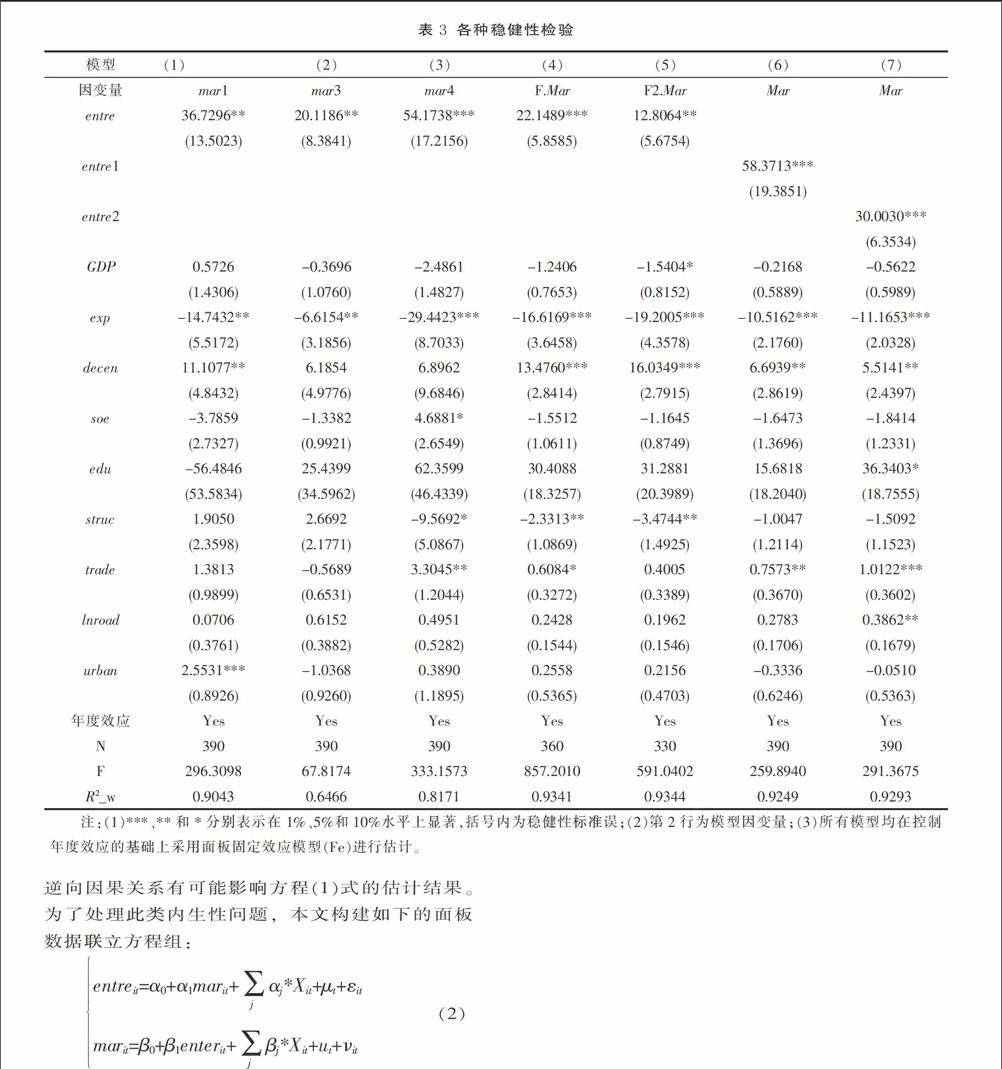

表2采用市场化总体指数(Mar)衡量地区制度变迁程度,但这仅反映了中国式改革的整体进程。接下来,本文基于樊纲等(2011)《中国市场化指数(2011)》一书中的衡量市场化进程的各项分指标(即非国有经济发展(mar1)、产品市场发育(mar2)、要素市场发育(mar3)、中介组织发育与法律(mar4)、政府与企业的关系(mar5))衡量中国式制度变迁进程,并在表3中列出了稳健性检验的计量结果。在表3列(1)、列(2)和列(3)中分别采用mar1、mar3和mar4衡量地区制度变迁程度,民营企业家变量的估计系数均大于0,且在5%的水平上显著,这与前文的研究结果相一致。需要特别强调的是,当使用mar2和mar5指标衡量地区制度变迁程度时,民营企业家变量(entre)的估计系数均大于0,但不显著。这表明,民营企业家群体对中国式制度变迁的促进作用,更多地体现在非国有经济发展(mar1)、要素市场发育(mar3)和中介组织发育与法律(mar4)上。事实上,产品市场发育(mar2)在20世纪90年代末期就已很成熟,再用1997~2009年的数据进行实证检验必然会得出不显著的估计系数;而政企关系(mar5)从1978年经济体制改革到目前尚未完全合理化,政府与企业的关系依然存在错位、缺位、扭曲等问题,故民营企业家群体对政企关系未呈现出显著的影响结果。另外,为了控制自变量与因变量可能同期内生,在列(4)和列(5)中分别取因变量的超前1期和超前2期作为因变量进行回归,发现民营企业家变量(entre)的估计系数仍大于零且显著,从而进一步印证了上文结论。企业家群体既包括经济规模较大企业中的民营企业家,还包括微型企业和小微企业中的个体户企业家,在表3列(6)和列(7)中分别采用entre1和entre2衡量民营企业家变量,估计结果表明,这两种类型的企业家群体均正向影响地区市场化制度变迁进程。总之,表3中的稳健性检验结果再次表明中国民营企业家群体在市场化制度变迁过程中扮演了正面角色,确实在经济体制改革中发挥了积极作用。

2. 对内生性问题的处理

在民营企业家对中国式制度变迁产生影响时,中国式制度变迁也会反向影响民营企业家的创业活动和创新活动,即制度变迁本身也会影响民营企业家资源的培育和成长(邵传林,韩磊,2014;Braunerhjelm和Henrekson,2013)[12,28],因此这种逆向因果关系有可能影响方程(1)式的估计结果。为了处理此类内生性问题,本文构建如下的面板数据联立方程组:

entreit=?琢0+?琢1marit+■?琢j*Xit+μt+?着itmarit=?茁0+?茁1enterit+■?茁j*Xit+ut+?淄it (2)

在(2)式中,entreit表示第i地区第t期的民营企业家数量变量,marit表示第i地区第t期的地区制度变迁进程,其他变量的定义同(1)式。本文将使用系统矩估计(GMM)估计(2)式,估计结果见表4。在表4中,列(1)和列(2)是采用固定效应模型的估计结果(即未考虑逆向因果关系),列(3)和列(4)均采用GMM法进行估计。在列(1)和列(3)中,中国式制度变迁变量(mar)的估计系数分别为0.0049和0.0067,这表明制度变迁在一定程度上会影响民营企业家数量的多寡;而列(2)和列(4)中的民营企业家变量(entre)的估计系数分别为28.91和29.1856,这表明,若不考虑内生性问题,则会低估民营企业家在中国式制度变迁过程中的作用,尽管这种低估程度不是很大。进言之,若以列(4)为例,经过简单的计算可发现,民营企业家数量每增加1个标准差,则地区市场化制度变迁进程将增加0.35个标准差,可见,民营企业家对地区制度变迁的影响程度是不容忽视的。最后,在列(5)和列(6)中,本文进一步使用内生变量的滞后2期作为工具变量,并继续采用GMM进行估计,也得出了类似的研究结论。综上所述,上述分析表明,即使是考虑内生性问题,民营企业家群体仍在中国式制度变迁过程中发挥着重要作用。

五、研究结论与政策启示endprint

在中国经济进入新常态的现实背景下,对企业家在中国式制度变迁过程中的作用进行角色定位和功能界定,这不仅有利于驳斥当前流行的观点——“在商言商”论调,还有助于为新一轮经济体制全面改革提供新的动力源。本文的实证结果表明:民营企业家群体在中国式制度变迁过程中的推进作用大于其负面作用,“制度变迁促进假说”比“制度变迁阻滞说”更符合中国实际情况,即民营企业家在市场化制度变革中更多扮演了正面角色;不论是采用中国式制度变迁变量的其他衡量指标,抑或控制自变量与因变量的同期相关性问题,还是使用民营企业家变量的其他衡量指标,各种稳健性检验均表明中国民营企业家群体在市场化制度变迁过程中扮演了正面角色、发挥了积极作用。本文还基于面板数据联立方程组考察了中国式制度变迁对民营企业家变量的逆向因果影响,结果发现:制度变迁和民营企业家变量互为因果关系;若不考察中国式制度变迁对民营企业家变量的反向影响,则会得出有偏误的估计系数;并且,基于面板数据联立方程组控制中国式制度变迁对民营企业家变量的逆向因果影响后仍表明,本文假说具有较强的稳健性,即民营企业家群体在中国式制度变迁过程中发挥了正面作用。本文的政策启示是,为了促进当前经济体制更进一步的市场化改革,要充分利用民营企业家在市场化制度变迁中的正向促进作用,应根据民营企业家群体的呼声和要求变革当前不合理的行政审批制度,给予民营企业家更多的空间进行制度创新,允许局部地区以试点的形式进行各种形式的制度创新(包括政治制度),同时还要想方设法地抑制民营企业家群体在中国式制度变迁过程中的负面作用,严厉打击企业家的寻租行为和政府官员的设租行为,借助简政放权政策最大程度地减少权力与资本合谋的机会。

[注 释]

① 限于篇幅,本文未报告这部分估计结果,但使用自我雇佣比率与专利数量衡量民营企业家资源得出的计量结果与本文其他部分的计量结果非常一致。

[参考文献]

[1] North D. Institutions,Institutional Change and Economic Performance [M]. Cambridge: Cambridge University Press,1990.

[2] 杨瑞龙.我国制度变迁方式转化的三阶段论[J].经济研究,1998(1):24-31.

[3] 杨瑞龙,杨其静.阶梯式的渐进制度变迁模型——再论地方政府在我国制度变迁中的作用[J].经济研究,2000(3):24-31.

[4] 邓宏图.转轨期中国制度变迁的演进论解释[J].中国社会科学,2004(5):130-140.

[5] 胡祖光,张铭.何谓“制度企业家”?谁会成为“制度企业家”?——来自组织新制度主义的观点[J].社会科学战线,2010(10):72.

[6] Douhan R., M. Henrekson. Entrepreneurship and Second-best Institutions: Going beyond Baumol's Typology[J]. Journal of Evolutionary Economics,2010,20(4): 629-643.

[7] 张维迎.制度企业家与儒家社会规范[J].北京大学学报(哲学社会科学版), 2013(1):16-35.

[8] 周阳敏.制度企业家、制度资本与制度变迁[J].社会科学战线,2014(1):58-68.

[9] 邵传林,金立民.商业文化传统如何影响了中国式制度变迁?[J].经济科学,2015(1):89-98.

[10] Henrekson M., T. Sanandaji. The Interaction of Entrepreneurship and Institutions[J]. Journal of Institutional Economics, 2011,7(1):47-75.

[11] Elert N., M. Henrekson. Evasive Entrepreneurship and Institutional Change[D]. IFN Working Paper No. 1044,2014.

[12] 邵传林,韩磊.转型期制度变迁对企业家精神的影响测度[J].广东财经大学学报,2014(5):40-50.

[13] 张军,等.中国企业的转型道路[M]. 上海:格致出版社,2008.

[14] 吴晓波.激荡三十年:中国企业1978~2008(上)[M].北京:中信出版社,2014.

[15] 邵传林,颜为民,邵姝静.新一轮体制改革背景下的政企关系与企业家精神[J].贵州财经大学学报,2015(1):66-76.

[16] 周云波.寻租理论与我国体制转轨过程中的非法寻租问题[J].南开经济研究,2004(3):70-74.

[17] 陈裔金.设租与寻租行为的经济学分析[J].经济研究,1997(4):74-79.

[18] 黄少安,赵建.转轨失衡与经济的短期和长期增长:一个寻租模型经济研究[J]. 经济研究,2009(12):80-92.

[19] 吴敬琏.呼唤法治的市场经济[M]. 上海:生活·读书·新知三联书店,2007.

[20] 严成樑,沈超.转型时期制度变迁对我国经济波动的影响研究[J].经济理论与经济管理,2014(1):27-36.

[21] 刘慧龙,吴联生.制度环境、所有权性质与企业实际税率[J].管理世界,2014(4):42-52.

[22] 邓路,谢志华,李思飞.民间金融、制度环境与地区经济增长[J]. 管理世界,2014,(3):31-39.

[23] 樊纲,等.中国市场化指数[M].北京:经济科学出版社,2011.

[24] 李宏彬,等.企业家的创业与创新精神对中国经济增长的影响[J].经济研究,2009(10):99-108

[25] 李后建.市场化、腐败与企业家精神[J].经济科学,2013(1): 99-111.

[26] 金太军,汪波.经济转型与我国中央—地方关系制度变迁[J].管理世界,2003(6):43-51.

[27] 范子英,张军.财政分权、转移支付与国内市场整合[J].经济研究,2010(3):53-64.

[28] Braunerhjelm P., M. Henrekson. Entrepreneurship, Institutions, and Economic Dynamism: Lessons from a Comparison of the United States and Sweden[J]. Industrial and Corporate Change, 2013,22(1):107–130.

(责任编辑:张丹郁)endprint