记忆的河流

◎孙 且

作家的身体里有一条记忆的大河在流淌……

列夫·托尔斯泰说过:“一个作家写来写去,最后都会回到童年。”

童年记忆贯穿于我的小说创作。

我从小跟我姥娘生活,我姥娘家住在哈尔滨的偏脸子。偏脸子是一个区域的俗称,界限约略为现在的道里区抚顺街、安道街、安红街、安国街围成的狭长地带。偏脸子一词,在哈尔滨的方言里,指偏岗子地、偏坡儿地。岁月的沧桑,地貌已发生极大的改变,但我们还是能够依稀看出抚顺街向下倾斜的走势。

俄国十月革命后,那些身份复杂、形形色色的俄国人避难到哈尔滨——他们在国外最大的侨民寄居地。中东铁路当局出于人道考虑,划出哈尔滨火车站西侧秦家岗以下的大片低洼地,让这些无家可归的人建房居留。俄国人对此处的叫法——“纳哈罗夫卡村”,义为流浪汉、流氓、无赖居住之地。后来,许多闯关东的穷苦人也来此生活,两个民族最底层的老百姓混居在一起(当然,俄罗斯人里不乏破败了的白俄贵族、旧官僚、旧军官、旧地主)。不一样的经历,一样的背井离乡,一样的悲苦命运。两个不同的血脉和不同质的文化对撞着,形成独特的地域文化和地理单元。到了上个世纪六七十年代,我的少年时代,仍有少量的俄罗斯侨民居住于此。

我们管抚顺街叫上坎儿,上坎儿的地包——废弃的调车场和火车库,我和小伙伴们经常翻越机务段残缺的砖墙,去玩耍。

我喜欢看南来北往的火车。火车站向北、南、东三个方向,岔出三条道线,那列夕阳下向东开出的火车,绿皮车箱的窗户下沿挂着的白铁牌上写着:哈尔滨——东方红。我站在铁道边,一直目送着它远去……大人说过这个叫东方红的小镇是铁道的终点,可我不知道东方红具体的位置在哪儿,到底离偏脸子有多远。许多上山下乡的知识青年就坐着这条线火车,高喊口号且流着眼泪去了生产建设兵团。我那时并没有意识到,童年生活的这些片断,将成为我小说创作的起点。我成人之后,在一次的旅途中,我终于醒悟,毋宁说是这条线火车,不如说是远方,吸引着一个懵懂的少年。这个看火车去远方的孩子,人到中年后写下了中篇小说《通往东方红的铁道》,作为总标题《洋铁皮盖儿的房子》系列小说中的一篇。

童年记忆成为我生命中最重要的那部分,有如遗传基因,储存着种族、血型、孕育、生长、凋亡过程的全部信息,并且,遗传基因在传递过程中对以上作出表达。

苏童说过:“作家一生的写作都是为了找寻第一记忆,并让其复原。而第一记忆,注定是丢失的。”

我以为更准确的表述,文学创作是“重建”记忆,并赋予意义。

历史让哈尔滨注定跟铁路分不开,也终将与松花江相伴,是这座城市的宿命。一座城市以水相伴,才会更有灵性。这条童年记忆里忧伤的河流也必将流淌进我的小说作品里——《安德烈兄弟的家在小西木桥》,俄侨钟表匠安德烈兄弟,松花江以及小西木桥的故事。两条河流汇合在一起流淌。

我对这条河的迷恋,除了不舍的情感——那些无法言传的恋母情节,更是源于理性——河流的隐喻。我读过史蒂芬·霍金的《时间简史》,一本有关宇宙学的著作,重印了无数个版次,有如畅销小说。河流本质即是时间,从过去到现在到未来。河流之上要有桥梁,从此岸到彼岸,既是时间,又是空间。

哈尔滨的气质里不可避免地染有俄罗斯民族的情结——忧伤,神秘主义还有绝望感,在哈尔滨的俄罗斯侨民,他们的经历使之更加浓郁,渗透在每一条街道,每一栋房屋,甚至每一片树叶上。我一直努力挖掘“哈尔滨的忧伤”,安德烈兄弟属于没有国籍的人群,他们的祖辈是逃亡者,他们出生在哈尔滨,既不是俄国人,也不是中国人,他们所背负的远远超出我们的想象。并且在那个特殊的年代,许多人,比如“女特务”瓦莉娅,遭受着更深重的苦难——他们的“原罪”。

复调体音乐远比单旋律音乐在寓意上繁复及丰富得多,小说亦如此。《安德烈兄弟的家在小西木桥》另外的向度,通过叙述钟表匠安德烈兄弟的故事,表达我对我们民族文化的根性里,缺乏精确性的思考。

我曾读过一篇中国留学生写他在德国的观感。他的房东,一位爱吃中国菜的老太太,买了许多化学实验室用到的零七八碎:天平、量杯、试管,照着菜谱,某调味料几钱,动手下厨。有一天,这位老太太来求教他,某物少许,到底是多少。不是这老太太“愚笨”或“死板”,而是文化传统和思维方式上的差异,德意志民族无如此模糊的概念。

科学基于精确。“勾三股四弦必五”,只是直角三角形三个边关系的特例,不是数学意义上定理,我们的思维多止于此,而没有抵达形而上学的高度a2+b2=c2——毕达哥拉斯定理。“勾三股四弦必五”只对工匠有帮助,比如木匠做门窗,对数学没意义。缺乏科学精神的民族注定不会走得很远。

我以偏脸子为题材的小说,均采用了“童年视角”,让那个特定的时代——“文化大革命”,隐于舞台幕帷之后。其实,在小说文本中,“童年视角”是一个“伪视角”,大人的“头脑”寄寓在孩子的“壳”里,不把握好“平衡”,就是一个“陷阱”,于是,如何去讲故事的意义突显。

在这篇小说中,我延续了之前的某些特点,比如细腻而绵密的细节,而更多的言语在尝试新的改变——小说散文化的倾向,小西木桥为支撑点,去描写我生命里的河流——松花江及周边的景色或景物。同时,我也开始对方言的使用加以节制。

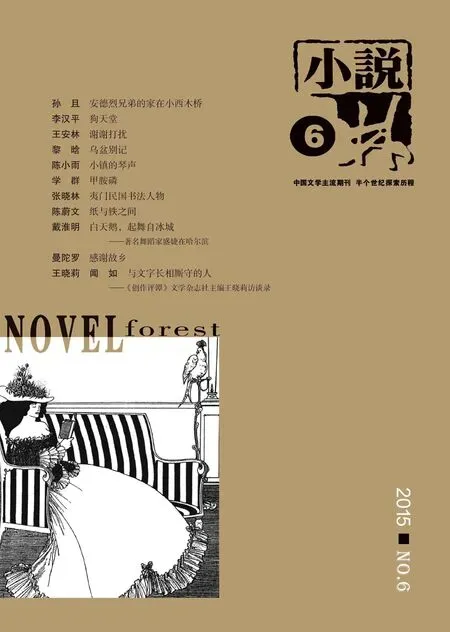

安德烈兄弟的故事和大段的景物描述是分立的,我的初衷想达到一种互相映衬的效果。《小说林》主编何凯旋在与我谈论这篇作品时,他敏锐地指出,这篇小说若将时代、人的命运、悲伤、苦难和河流以及景物裹挟在一起自然地流淌——复调体音乐没有主旋律和伴声之分,所有声音都按自己的声部行进,相互重叠,构成高蹈的作品,这样的艺术表达更具有魅力和品格。

这种小说美学和小说语法应该是我以后追求的方向。