海洋意识的内涵、体系与演化路径*

马得懿

(华东政法大学,上海 200042)

一、海洋意识的复杂性

海洋意识的理论与实践变迁昭示着海洋意识的复杂性。在人类日益意识到海洋与人类关系的重要价值的同时,催生了海洋社会科学的发展,诸如海洋文化、海洋意识、海洋战略成为人们关注的学术主题。①然而,作为体系宏大、多元与包容的海洋文明,其发达程度与否的标准之一是海洋意识的强烈与淡薄。从此角度看,海洋意识问题构成海洋社会科学领域的核心问题之一。②作为具有强烈社会属性、历史属性、政治属性乃至民族文化属性的海洋意识,其内涵与体系范畴是变动不居的,在不同的历史阶段,人们对其认识水平具有差异。然而,历史表明,一个民族和国家的海洋意识的有无与强弱,直接体现该民族和国家认识海洋、经略海洋和亲近海洋的水准。

经过不断演绎,海洋意识的界定逐渐成型。一般地,人们对于海洋意识的界定,包括其内涵和体系的认知通常是以海洋为载体的描述。一个国家、民族对海洋的开发、利用和对海洋权益的争取和维护,在很大程度上取决于他们的海洋意识状况。人们日渐形成了海洋意识的共识,即所谓海洋意识,是指人们在长期的海洋实践活动过程中所形成的对于海洋的自然规律、战略价值作用的反映和认知。我国的海洋意识经历了传统海洋意识、近现代海洋意识和现代海洋意识三个阶段。③该观点基本上代表了我国学者对于海洋意识的基本认识。各国高度意识到培育海洋意识在实施海洋战略中的重要功效,然而,如何认定一个国家或者民族具有强烈的海洋意识的问题,并不是非此即彼的问题,即具有其复杂性。随着海洋意识的理论与实践的不断发展,海洋意识的内涵与体系亦逐渐蜕变与升华,形成了海洋意识的不同演化阶段。

二、海洋意识正解:突破以海洋为载体的内涵

海洋意识并不是一个封闭的体系。一旦海洋意识与国家海洋战略、海洋文化以及国家与民族命运结合,传统意义上的海洋意识可以轻易被赋予多重的内涵与符号。海洋意识既是隐性的,又是显性的。海洋意识是一个国家和民族海洋事业建设的决定性因素。一个国家在征服海洋建设海洋进程中,海洋意识的因素是决定性因素。从学术史观之,我国学者对海洋意识的研究由肤浅到深入,关注范畴与视角由传统到革新,形成了一个历史阶段性海洋意识认知体系。早期探讨海洋意识的文献多将海洋意识置于哲学范畴下的意识这一前提而展开,从意识的认识论角度阐释海洋意识的内涵与体系框架。④而后受到历史上若干重要海洋事件的影响,以及我国大规模开发与管理海洋的实践深入,我国学者主要从人海关系、历史以及对策等角度来系统地研究我国海洋意识的现状和发展趋向。⑤我国学者通常认为海洋意识是中国从海洋大国走向海洋强国的关键,海洋意识包括丰富的海洋文化属性。⑥另外海洋意识是否必然与海洋有关系呢?质言之,是否一个典型的陆地文化的国家全然不能成为海洋强国,一个沿海国家必然是海洋强国呢?这不仅是一个如何正确诠释海洋文化和海洋意识的问题,而且也是一个历史性的事实问题。从历史上黑格尔倡导的海洋文化观来看,此问题似乎业已得到了明示。

海洋活动并不一定对所有海边民族都会产生影响,世界上诸大国与大海近在咫尺,但其蕴育的不是或者主要不是海洋文化。在黑格尔看来,海洋因素对一个民族的精神影响是有限度的。一个民族靠不靠海在黑格尔看来并不重要,一个民族精神的内核是否自觉地追求自由的本质,是最为关键的。海洋文化在黑格尔的观念表述中是一个民族的海上航海活动对民族精神产生的影响。黑格尔强调的是大海激发了人类的“自由思想和行动”。在一个民族的复兴与崛起之时,我们当然不能继续依靠外部力量,我们必须寻找自己民族内部的文化精神,重新唤醒一直受到压抑的海洋精神。让我们的民族再次融入全球化进程中,追寻我们祖先追求自由贸易搏击海洋的豪迈。⑦按照此种逻辑推断下去,海洋意识已经形成了脱离以海洋为唯一载体的意识模式,由低级阶段上升到高级阶段。所谓海洋意识的高级阶段,注定是脱离了以海洋为载体的海洋意识体系,上升为具有国际视野的一种国与国之间比较优势的意识形态。海洋意识的高级阶段更加关注海洋“彼岸”的情境,它不仅仅囿于海洋本身,而是更加开阔、包容和具有前瞻性。

由此,笔者认为,当前给予海洋意识一个科学的界定,必须要突破以海洋为唯一载体的海洋意识的束缚。这亦是海洋意识的正解。由此,当我们论及海洋意识,我们关注的焦点不再是海洋开发、管理与保护的问题,而是具有海洋战略色彩的问题。关于海洋意识的深度解读,当首推美国海洋战略家艾尔佛雷德·塞耶·马汉(Alfred Thayer Mahan)。马汉发表了一系列被誉为美国海军圣经的著作,集中而且系统地阐释了海权(Sea Power)的理论。从马汉的海权思想体系来看,欧美海权思想更多地侧重于力量、控制和霸权。即使是欧美一些国家在为自己的海洋权利而非权力而斗争的时候,他们更多地是从控制海洋而非从捍卫本国海洋权利的角度看问题。马汉在其论著中分析制海权对军事、民族、领土和商业各方面的影响,被西方公认为研讨海军战略问题的权威。马汉认为,国家的强大、繁荣和商业贸易与国家制海权息息相关。美国要想成为强国,就必须抛弃“大陆主义”,在世界贸易方面采取更富于进取性和竞争性的政策。⑧经过马汉的系统阐释和研究,海洋及其衍生出的海洋意识,自然被各国视为国家战略——海洋战略。就中国而言,有学者认为中国在海洋上存在主权利益、空间利益、安全利益、资源利益、交通利益、科学研究利益、环境利益、统一祖国、国家地位和国家角色等重大海洋利益。它们的重要性决定了我国的海洋战略一定是作为国家战略的战略。⑨或许这是从另外一种角度审视海洋意识的正解。

三、海洋意识的体系构架:历史与地域的比较

以海洋意识高级阶段的视角审视和考察海洋意识体系的构建问题,是一个比较复杂的问题。这是因为,海洋意识强烈的国家并非是沿海国家,世界历史和地理表明,并非所有沿海国家的海洋意识都是发达的或者强烈的。这或许也是因为海洋意识的体系是一个与海洋文化、海洋经济、海洋环境以及海洋安全等诸多问题互为关联的开放性体系。将海洋意识的历史脉络和地域差异进行系统的比较研究,有助于我们比较全面和辩证地认知作为一个体系的海洋意识。当我们呼吁增强海洋意识时,倘若只是停留在口号上,那将是可悲的。因为,海洋意识不属于一个虚幻的概念或者范畴,从历史脉络和地缘差异上,可以深刻感悟到这一点。

当我们回眸中国的近代史,积贫积弱的中华民族之所以饱受外强凌辱,原因之一是海权孱弱,海洋意识淡薄。而当我们聚焦现实,我国的海洋疆土被周边国家侵占,我国海洋资源被某些国家恣意开发;更让我们痛心和不安的是,由于我们的海洋立法不健全或者海洋执法能力有限,我国相当部分的海岛开发曾经出现无偿、无度和无序的乱象。当马航客机失联后,同胞生死未卜,既定的海域搜寻救助计划因为海上搜寻救助合作机制的不足,而导致海上人命救助合作无法有效及时展开。或许,有人将这一切都归结为中国的海洋意识比较淡薄所致,进而导致中国的海权能力有限。笔者以为,将这些问题全然地归结为海洋意识问题并不尽合理。因为历史上的中国的海洋意识并非如此不值一提,至少历史上我们有郑和下西洋的辉煌与壮举。秦汉以降,中国历代王朝积极推进海洋政治空间,中央权威由陆地向海洋领域拓展。权威史料显示,继秦始皇不断东巡以后,汉武帝时期亦一度表现出征服海洋的决心和勇气。虽然汉武帝征服大海的初衷在于“如海求仙人”,但是其也流露出帝王的海洋意识。这也一定程度上激发了当时民间探索海洋、开发海洋与征服海洋的热情。即便我国明清两朝历史上存在“不许片板下海”的禁海令,但是从历史长河中可以得出中国历史上并不乏海洋意识传统。然而,中国的海洋意识内涵、存在形态、体系以及发展轨迹,与西方的海洋意识迥异。这种天然的差异性在民族文化、宗教形态、地缘政治以及意识形态上都得到了表征。

近代中国的海权沦丧,终究导致落后挨打。从海洋意识的角度看,当时的中国没有深入理解海洋意识的致命价值。一般地,中国属于“地锁国家”(land-locked power)。中原王朝从黄河流域向四周扩张,所到之处都是陆地。这导致历代王朝所注重的也都是陆地地缘政治。中国从未面临来自海洋的真正威胁,所有的威胁都来自陆地。中国国防安全的重点自然也是侧重于陆地。中国在明朝开始受到来自海上的威胁,同时期中国具备成为海洋国家的能力。然而,中国失去了成为海洋大国的最好机遇。其主要原因在于中国的王朝以陆地地缘为中心的意识强烈和既得利益的阻力。到了晚清,真正面临海洋的“敌人”,中国却已无能力成为海洋国家了。在19世纪,随着英国人的到来中国才开始意识到海洋国家的强大。⑩

近代中国历史的惨痛教训,让中国人意识到海洋意识的重要性。然而,历史再次嘲弄了人们,中国在20世纪的60年代至90年代,长期以来没有从国家战略上经略海洋问题,导致今天中国面临着东海问题和复杂的南海问题的挑战。中国日益意识到海洋战略对于中国的极端重要性,海洋开发有利于维护国家的海洋权益,有利于将法律权利转化为实际利益,有利于在国际海运新秩序形成中争取主动地位。海洋开发进程与国家现代化发展进程相一致,与国家经济发达程度相一致。海洋开发是当代大国普遍的战略选择。⑪自从2002年提出“实施海洋开发”的任务以来,我国先后明确和丰富了海洋战略的内涵和具体内容以及目标。从官方文件来看,先后出现了“应重视海洋资源开发与保护”、“促进海洋经济发展”、“合理开发和利用海洋资源”、“发展海洋经济”以及“推进海洋经济发展”等表述。⑫由此看出,我国逐渐认识到开发与管理海洋资源的战略性及海洋战略的政治性和外交属性。我国高度重视海洋问题的战略性,不仅是对历史经验和教训的总结和吸取,而且更是一种具有前瞻性的战略选择。中国海洋战略的基本特征是发展海洋经济、发展海洋科技、优化海洋生态环境、构建海洋制度及体系的高级人才队伍以及建设海上国防力量。⑬当然在建设海洋强国的同时明确我国不搞海上霸权,强调建设海洋强国的和平性、互利性、合作性以及安全性。

抛开历史脉络的因素,当我们考察海洋意识在不同地域的发展情境,海洋意识体系向我们展示了另一幅图景。即历史上对于商业的追求往往是某一历史时间称霸海洋的国家的明显特征,西班牙、葡萄牙、荷兰、英国、美国无不如此。而在攫取海洋商业利益进程中,传统海洋国家无一不重视海洋意识的培育。

日本作为一个岛国,海洋意识非常强烈,它将“海洋强国”作为国家的基本国策,甚至将“我们只有阳光、空气和海洋”写入教科书。⑭日本是个传统的海洋大国,非常重视海洋的开发利用以及对海洋合理有效的管理。日本内阁会议通过了新《海洋基本计划》,进一步明确了实现新型海洋国家的海洋管理目标,并且积极通过第二个《海洋基本计划》,把实现新型海洋国家作为2013年至2018年日本政府海洋工作的重点。日本人自诩日本是一个不折不扣的“海洋国家”,并一直把其管辖的广阔海域称之为“蓝色国土”。作为新型海洋国家,日本认识到不仅需要在立法领域积极参与国际海洋游戏规则制定,并且认为更重要的是通过执法活动来引导海洋秩序的形成与发展。为此,日本政府对海洋法公约未予规定的海上执法部分作了充分研究。⑮日本的海洋意识的强化,不仅深入到日本民族的风俗习惯之中,而且特别注重通过立法行动来固化和深化海洋意识的重要价值。冷战后的日本海洋战略,经历了从“海洋国家论”到“新的海洋立国”战略的确立过程。近年来日本的海洋战略呈现出海洋意识更加强烈,海洋认识更加多元,海洋观念更加外向,海洋战略日益清晰,海洋法律逐步健全,海洋管理体制更趋完备,海洋涉外活动更加积极,海洋战略规划更加具体,海洋权益争夺趋势更强的基本趋向。日本海洋战略及其规划是一个整体,各个部分有着非常密切的联系。其中,除了海洋经济问题之外,海洋安全问题和海洋能源资源问题常常占据十分重要的位置,这也是形成中日之间竞争和矛盾的焦点,需要我们给予更多的关注。实际上,日本的海洋战略和政策的指向在很大程度上是针对中国的。⑯

那么作为兼具海洋大国和陆地大国的印度情况如何呢?2004年印度海军正式出版了《印度海军学说》,该文件在评估印度洋海洋局势的基础上认为印度面临着日益严重的“海上威胁”。旋即,该海洋战略文件被不断修订,于2007年推出了《自由使用海洋:印度海洋军事战略》,并且明确强化了海洋意识(Maritime Domain Awareness)。⑰近期印度举全国之力发展海洋国防力量,即是强化海洋意识的具体行动和体现。

作为海洋强国的美国,其海洋政策演变中始终面临着矛盾,诸如海上强国与沿海国家权力之间的矛盾、国际主义与单边主义之间的矛盾、海洋资源开发与环境保护之间的矛盾以及海洋资源联邦政府管理体制与地方州政府管理体制之间的矛盾等。⑱为了化解上述矛盾,美国通过构建强化的综合海洋管理体制来化解或平衡矛盾,较好解决了海洋管理中各个重大课题。这得益于美国具有深厚的海洋意识,亦是美国长期以来深受马汉海权论思想熏陶的结果。美国海洋意识的法治化途径,在海洋立法上亦得到反映。自从第二次世界大战结束以后,美国在海洋领域的国际立法中一直处于领导地位,其主导了众多海洋立法,并且积极推行海洋立法的法律输出主义。⑲除了积极推行美国的海洋法律之外,美国通过建设强大的海上军事力量来保障美国的海外利益。20世纪60年代美国实施了包含以资助海洋教育为目的的海洋补助金计划。

海洋意识的战略价值不仅体现在一个国家的海洋政策和海洋立法中,而且也深入渗透到区域性国际组织中。作为最古老的全球公域的海洋,承载着世界的安全与繁荣的重任。在海洋安全面临着巨大的诸如海洋环境恶化、海盗肆虐、新兴国家海军快速发展等挑战下,北大西洋公约组织(NATO)通过了“联盟海洋战略”。北约海洋战略赋予其海军承担“集体安全与威慑”、“危机管理”、“合作安全”和“海上安全”的核心使命。⑳显然,这亦是重视海洋意识的重要体现。

由此观之,通过历史脉络与地缘差异性的比较,海洋意识的体系呈现出多元的属性,因为不同的历史阶段和不同的政治地缘而表现出不同的体系特征。海洋意识体系通常囊括了海洋立法、海洋经济活动、海上军事、海洋管理以及海洋环保等一系列颇为复杂的问题和领域。尽管海洋意识因为历史因素和地缘因素的不同而异,但是海洋意识的共性是海洋意识是人类经略海洋的核心,是人类实施海洋战略成败的关键所在。海洋意识是海洋强国战略制定和实施的重要精神基础和保障,只有在对海洋世界有正确观点和看法的前提下,才会找到最恰当的方法研究海洋、开发海洋、利用海洋、管理与捍卫海洋。海洋意识能够给国民性格带来良性影响,历史上国民性格对国家海权的发展一直产生重要影响,而国家海权的发展亦潜移默化反作用于国民性格。因此,没有海洋的可持续存在就没有人类的可持续发展,海洋与人类具有同等重要的价值。[21]在正确诠释海洋意识的体系的基础上,我们要善于利用各种知识手段来审视和管理海洋意识体系,唯此,才能构建起认知海洋意识的路径。

四、海洋意识演化路径:觉醒、增强与法治引领

一般地,海洋意识觉醒与增强的问题是一个颇为复杂的问题。这是因为海洋意识的内涵与体系具有时代感与地缘属性,同时其亦为历史产物。除此以外,海洋意识与海洋战略息息相关。因此,探究海洋意识觉醒与增强路径是关键,而这需要明确一个前提,即考究该问题的研究范式。某种意义上,我国基本上形成了比较稳定的海洋意识沉淀与海洋法律体系。法律体系形成之后的法治建设重点在于法律实施。在体系后研究中,研究的核心和焦点应该集中于或归结为中国问题中心主义。故而,应该提倡“立足中国场景中寻找中国问题。”中国问题的寻找与认定,只能在中国的法治实践中进行与完成。然而,所谓“中国问题”并不是研究对象范畴导出的解读,而是包括研究主体及其与研究客体关联方式导出的解读。[22]今天,我们决不能轻言我国的海洋意识不强,海洋立法不健全。然而,培育和增强我国海洋意识的“中国问题”是大量存在的,这其中不仅有理论上的争鸣,更有由于历史的、现实的因素所形成的法律上的可操作性等问题。这需要我们在“体系后研究范式”下认真审视海洋意识问题。既然我们研究海洋意识的理论基础是成熟的,那么我们展开海洋意识问题研究时,必须“基于平等心态拓展法学知识的域际交流”。在体系后研究中,域外海洋意识资源仍是重要的理论来源与经验参考,寻找和解决中国问题并不是在知识封闭系统中自说自话。

1.海洋意识的“中国问题”:传统与觉醒

我国具有悠久的海洋意识传统,但是在海洋意识法治化进程上还有值得深入研究和探讨的必要性。在我国海洋历史长河中,自始于秦汉时期的海神信仰活动,便彰显了强烈的海洋意识。海神信仰是人们对海洋神灵崇拜的产物,秦汉时期在继承先秦海神信仰活动的基础上丰富和发展了海神信仰的内容和形式,海神信仰出现了人格化、世俗化、社会化的新特点。随着海神信仰的发展,秦汉社会的海洋意识也出现了新的变化,以海洋控制为主题的海洋政治观得以践行,而海洋文化观的发展进一步拓展了海洋意识的范畴。至此,海神信仰与海洋意识已经融入秦汉社会中,成为其社会生活的重要组成部分。[23]可见早在秦汉时期,中国的海洋意识便自发地融入到海神信仰之中。特别是早在秦代对海洋的控制和占有欲已经明显而且具有政治性,为社会上层所认可。

中华民族不断开启具有时代特征的海洋探索之路,展开了多次大规模的航海活动。这必然导致了当时海洋意识在皇权层面的强化,进而盛行于民间。[24]当历史车轮滚滚向前,青史留名的郑和下西洋所彰显的海洋意识在学术史存在各种争议。但是郑和船队所表达的明朝时期海洋意识,则不可质否。根据学者的相关研究,郑和下西洋具有海洋意识并树立海权思想,当时的海洋危机和海洋安全也开始。这自然是中国海洋意识文化的积淀。这其实也彰显了中国具有深厚的海洋意识文化传统,轻易地否定中国的海洋意识传统是对历史的背叛。

我们不能一味地沉醉于中国久远的海洋意识的传统魅力。当中国数次失去成为海洋大国的历史机遇之后,中国便沦为西方海洋强国宰割的对象。这其中的因素之一是中外海洋意识的法治化程度与模式迥异,特别是海洋意识法治化进程中的现实意义存在极大差异。中国的郑和下西洋壮举虽然显示了中国明王朝具有强烈的海洋意识,然而其壮举只是为宣传大明王朝“皇恩浩荡”(虽然民间野史也有另外的说法)。而西方人的历次远航似乎都有不菲的收获,或者发现美洲大陆,或者开辟海外殖民地,或者征服另一民族。从海洋意识学说来审视,中外亦存在差异。19世纪后半叶美国人马汉鼓吹海权的战略思想,详尽地阐释了海权对于一个民族国家的重要性,而同时期的中国海洋学者却鲜有此等意识。

回顾历史,正是因为中国人对浩瀚波涛熟视无睹,对“大海潮音”充耳不闻,所以面对来自于海上的灾难茫然失措,徒叹“三千年未有之奇变”。[26]经过近现代的历次战争,中国的海洋意识觉醒,催生了中国海洋战略的成型,在经略海洋、管理海洋以及维护权益方面发挥了强大的核心功效。近期我国沿海地区发生数次海洋严重污染事件,从这些海洋危机事件中,我们可以从一定角度展开海洋意识的探究和审视。沿海地区居民的海洋意识主要体现在与自身利益密切相关的各类微观层面的意识中,如海产品安全意识、海域环境污染意识等。这些层面的意识既体现了沿海居民的海洋意识的觉醒现状,又突出了意识体系中的法律缺失问题。[27]

21世纪中国的海洋安全战略构想、祖国的和平统一,都与海洋意识问题有关联度。毛泽东说:“任何过程如果有多数矛盾存在的话,其中必定有一种是主要的,起着领导的、决定的作用,其他则处于次要和服从的地位。因此,捉住了这个主要矛盾,一切问题就迎刃而解了。”中国东部海区的主要矛盾决定中国的海洋安全战略任务,战略任务决定战略布局。一般来说,国家的海外利益拓展是任何一个国家海洋战略的基本目标,国家防务由此便出现了保卫国家“边界安全”和“安全边界”两重任务。[28]当今中国海洋意识的内涵、体系以及范畴越发成熟和稳定,形成了符合中国国情的海洋意识体系。中国的海洋意识的觉醒和增强,是历史的选择,亦得到别国的尊重。英国人托马斯·凯恩在《中国的大战略与海上力量》一书中认为中国尽管不是岛国,但是对其命运有最重要影响的国家都可以通过海洋达到中国的海岸,因此,海权对于中国来说不仅决定其能否实现潜在的全球强国地位,同样对经济发展和政治稳定等最重要的目标实现都具有重要意义。[29]澳大利亚学者格雷·奥斯汀在1998年出版的专著中认为,中国依赖于一个和平的海洋环境,保持同这些地区和国家的良好政治经济关系具有特殊重要性,但也不排除动用武力和军事力量的姿态。中国的政策是由国际形势、国内现代化和亚太长期外交目标所决定的。[30]中国海洋意识的觉醒乃至成熟,自然深深地打上了中国的痕迹,然而,中国海洋意识的觉醒和增强的路径,可以在借鉴和吸收他国的经验中探索。

2.相关国家增强海洋意识的举措:海洋意识的法治引领

海洋意识的演化路径必然由觉醒、增强发展到法治化。国际法与国内法具有千丝万缕的联系。就国际法下的领土法而言,国际法院的实践表明了适用有效控制规则中国内法因素的决定性和核心地位。显然,上述基本认知是从制约有效控制规则适用的诸多因素的简单比较中而获得的。其实,在考察国际法院近期的实践基础上,我们将更加深刻意识到国内法在适用有效控制规则上的核心地位。[31]一个国家开发管理海洋的实践与政策,反映了该国特定历史阶段的海洋意识。而海洋意识的状况则可以通过该国的海洋立法得到彰显。从国际立法看,《1982年联合国海洋法公约》从国际公约形式确立了世界范围内海洋秩序与海域法律地位,众多国家批准或者参加了该国际公约。公约的立法精神集中反映了各国的海洋意识,其对世界海洋利益格局的确立产生了深远影响。从国内法看,海洋国家无一不重视通过建立和完善海洋立法的手段和模式来强化国际海洋权益的保障体系,宣示本国的海洋意识和利益。我们暂且抛开传统的海洋大国和海洋强国诸如美国、英国、加拿大以及日本不谈,就我国周边诸多国家而言,近年来高度重视海洋强国的建设,其重要的经验之一就是强化海洋意识和推行海洋意识的法治化路径。

韩国早期根据《1982年联合国海洋法公约》,宣布了200海里专属经济区,这反映了韩国人不断加强海洋立法的意向和决心。自从20世纪50年代以来,韩国先后颁布并施行了《关于毗连区海域主权的总统声明》、《渔业资源保护法》、《专属经济区法》、《海洋韩国21世纪》、《第二次海洋水产发展基本规划》、《海洋污染防治法》以及《海洋环境保护综合规划》。韩国人的海洋意识比较强烈,这得益于韩国海洋立法和贸易立国的主流和主导思想的确立,更得益于韩国人对海洋开发、利用、管理以及保护寄托于完善的国内立法,以构建完善的海洋法群来维护与巩固韩国的海洋权益。[32]韩国在不断强化本国国内立法的同时,也特别注重将国际海洋法转化为国内法,或者利用国际海洋法规则使韩国的海洋权益最大化。由于海洋国际法是各国妥协和折中的产物,具有一定程度的模糊性,韩国充分利用1982年联合国海洋法公约以获得更多的海洋利益。这一切的实现是通过海洋立法、海洋执法来实现的。

历史上的越南并不十分重视海洋问题,多年以来越南没有形成稳定的海洋战略目标。直到近期越南才通过了《至2020年海洋战略规划》。1977年越南发表了《关于领海、毗连区、专属经济区及大陆架的声明》,而后于1982年发表《关于确定领海宽度基线的声明》,1994年越南通过了《关于批准1982年联合国海洋法公约的决议》。在加强海洋立法的同时,在海洋执法机构建设方面,越南先后成立了海军部和沿海海岸防卫局等海洋执法力量和执法机构。越南的海洋政策目标比较鲜明,注重全面深入而且务实的海洋战略政策,极力渲染和巩固越南的民族倾向性海洋意识于海洋立法、执法与机构建设之中。越南长期以来形成的目标是“兼顾当前和未来的全面的海洋政策”[33],由于历史的、战争的以及地缘的诸多因素,导致越南意识到控制海洋和开发海洋要通过海洋意识的法治化来实现。

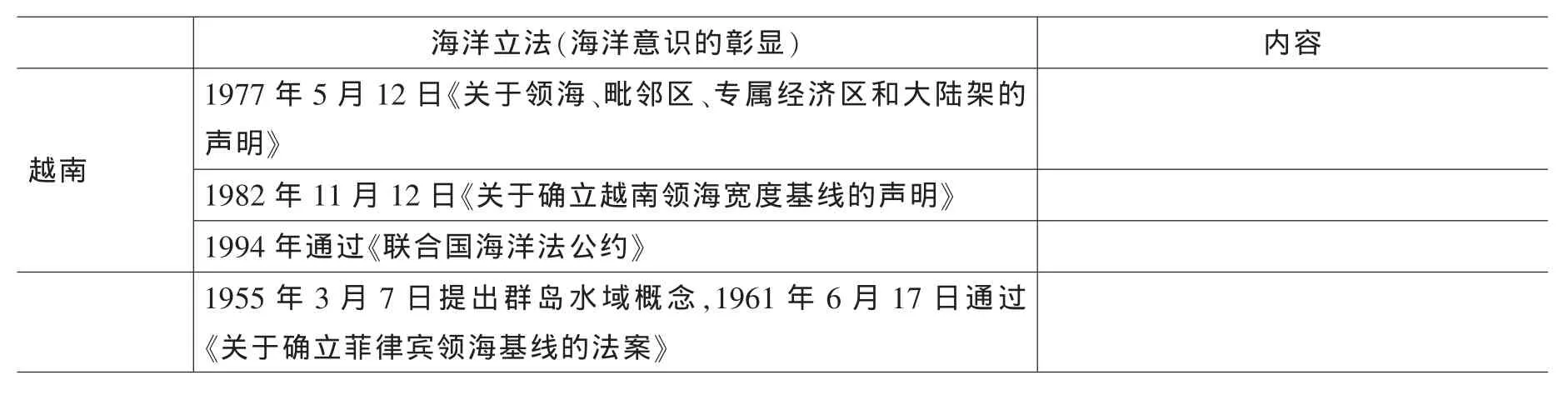

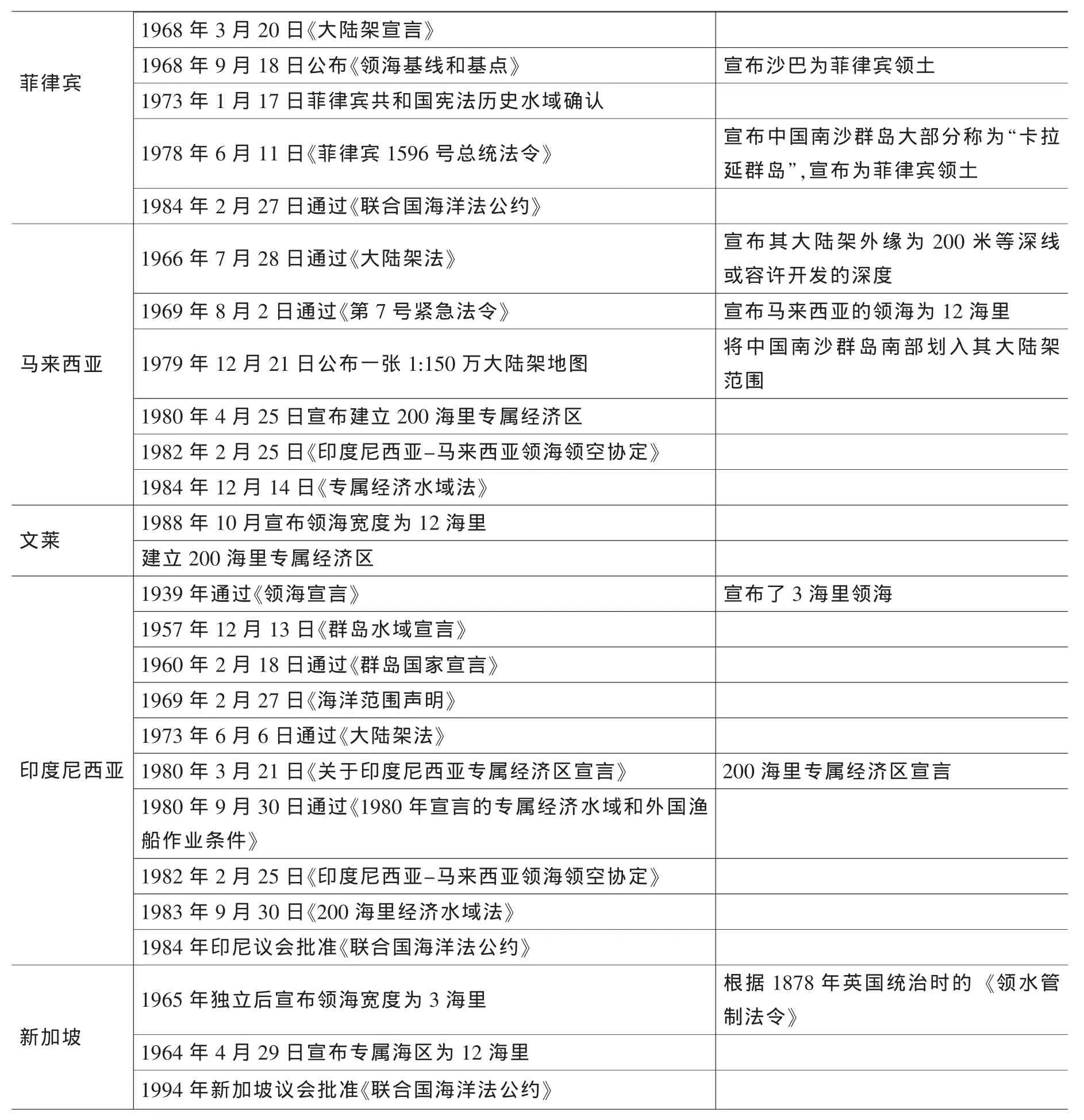

除此以外,笔者考察了中国周边国家在强化海洋意识方面的举措。这些国家的海洋意识或强或弱,但是这些国家在海洋意识的觉醒和增强中具有共性,即非常重视采用海洋立法的方式来实现海洋意识的增强。(参见表1)

表1:我国周边国家海洋立法概要[34]

菲律宾1968年3月20日《大陆架宣言》1968年9月18日公布《领海基线和基点》 宣布沙巴为菲律宾领土1973年1月17日菲律宾共和国宪法历史水域确认1978年6月11日《菲律宾1596号总统法令》 宣布中国南沙群岛大部分称为“卡拉延群岛”,宣布为菲律宾领土1984年2月27日通过《联合国海洋法公约》马来西亚1966年7月28日通过《大陆架法》 宣布其大陆架外缘为200米等深线或容许开发的深度1969年8月2日通过《第7号紧急法令》 宣布马来西亚的领海为12海里1979年12月21日公布一张1:150万大陆架地图 将中国南沙群岛南部划入其大陆架范围1980年4月25日宣布建立200海里专属经济区1982年2月25日《印度尼西亚-马来西亚领海领空协定》1984年12月14日《专属经济水域法》文莱1988年10月宣布领海宽度为12海里建立200海里专属经济区印度尼西亚1939年通过《领海宣言》 宣布了3海里领海1957年12月13日《群岛水域宣言》1960年2月18日通过《群岛国家宣言》1969年2月27日《海洋范围声明》1973年6月6日通过《大陆架法》1980年3月21日《关于印度尼西亚专属经济区宣言》 200海里专属经济区宣言1980年9月30日通过《1980年宣言的专属经济水域和外国渔船作业条件》1982年2月25日《印度尼西亚-马来西亚领海领空协定》1983年9月30日《200海里经济水域法》1984年印尼议会批准《联合国海洋法公约》新加坡1965年独立后宣布领海宽度为3海里 根据1878年英国统治时的 《领水管制法令》1964年4月29日宣布专属海区为12海里1994年新加坡议会批准《联合国海洋法公约》

上述国家的海洋立法客观上在增强本国的海洋意识方面具有巨大的潜移默化的作用,而且实践表明,完善和强化海洋立法在增强海洋意识上更加有效。

3.中国海洋意识的法治之维

海洋意识是一个国家和民族海洋事业建设能否成功的决定性因素,一个国家在征服海洋、建设海洋强国进程中,海洋意识的因素起到至关重要的作用。当今众多国家出台了海洋战略,都认识到公众的海洋意识培养的重要性,但是对于海洋意识的构成却缺乏应有的有效分析和表达。[35]联合国第三次海洋法会议的直接需求是由于传统的海洋法被侵害而引起的。传统的海洋法受到接踵而来的新的国际行为者和新技术的双重冲击,改变了传统海洋利用(渔业和运输)、引进了若干新的利用(海底采矿,海洋能开发,人工岛屿的建造等)。[36]海洋立法的完善过程,某种意义上亦是海洋意识增强的历程。

在国际法框架和其他海洋国家立法的启迪下,毫无疑问,中国海洋意识的增强在于法治化的进路是否有效。海洋意识的法治化进程,不仅是完善顶层设计的问题,而且也是通过立法构建海洋文化氛围和软环境的过程。因为海洋强国建设是一项长期的、持久性的战略,需要在全民族建立起坚实的文化基础作为保障,这种文化基础所包含的主要内容有海洋意识的提升、海洋知识的普及、海洋文化遗产的发掘与保护、海洋教育的加强、海洋技术的创新、海洋生态文明的建设、海洋文化产业的壮大等。鉴于目前我国社会公众对于海洋的认识程度较低,海洋强国建设的文化基础薄弱,可以从以下几个方面采取措施来夯实海洋强国建设的文化基础:做好顶层设计、制订《全国海洋文化建设纲要》、加强教育与科技投入、加强海洋生态文明示范区建设、发展海洋文化产业等。[37]故此,在强化中国海洋意识的法治化进程上,完善海洋法体系是当务之急,要认真研究我国的海洋入宪、海洋基本法以及涉海法律法规的设计与论证。由于立法乃一项十分艰苦的社会工程,这其中涉及到“体系后研究范式”的运用、立法技术以及其他诸多因素的问题,因此,完善我国的海洋立法务必要符合我国的国情和“海情”,而不能不加甄别的移植外国法律或者生硬照搬照抄他国的相关立法。

五、结 论

增强中国的海洋意识绝不能虚位。然而,“中国学习其他海洋大国的经验,并不是要重复其他国家成为海洋国家的路径。中国必须探索自己成为海洋大国的道路。今天的全球化环境已经为海洋地缘政治提供了全然不同的条件。全球化表明各国之间贸易以及海洋地缘的重要性。如果说在海洋地缘政治时代,谁控制了海洋,谁就控制了世界;那么在金融全球化时代,谁控制了金融,谁就控制了世界。贸易和金融经济至少对中国来说同样重要,而且金融经济的未来具有越来越大的不确定性。诸如此类新出现的要素表明,中国要明了自己目前所处的世界地缘政治新环境,从而把自己塑造成为一个新型的海洋大国。”[38]从海洋意识具有的阶段性属性而言,即海洋意识由低级阶段向高级阶段演化,当前必须思考的一个重要课题是:中国如何把自己塑造成一个新型的海洋大国?这显然是一个与中国的发展息息相关的战略问题。简单地说,欲将中国塑造成一个新型的海洋大国,必须深刻思考:第一,海洋意识的高级阶段的内涵及其体系;第二,在新时期中国如何平衡海洋地缘政治与陆地地缘政治;第三,法治引领海洋意识的目标、方式以及途径。

注释:

①根据有关学者的研究,研究海洋社会学是应对海洋世纪的需要、构建和谐海洋社会的需要以及海洋科学发展的需要。海洋社会学研究的体系宏大而且具有包容性,其应该囊括海洋社区、海洋组织、海洋文化、海洋政治社会、海洋宗教、海洋民俗、海洋生态以及海洋政策。参见张开城《海洋社会学研究亟待加强》,载《经济研究导刊》2011年第4期。

②一般地,人们将海洋意识界分为海洋权益意识、海洋战略意识、海洋安全意识、海洋教育意识、海洋参与意识、海洋开发意识和海洋保护意识。

③赵宗金,尹永超:《我国海洋意识的历史变迁和类型分析》,《临沂大学学报》2012年第4期。

④诸如何兆斌《试论海洋意识》,载《学术论坛》1998年第2期;林木《中华民族需牢固树立起经略海洋的意识——1998年国际海洋年的畅想》,载《发展》1998年第1期。

⑤诸如王赛时:《唐朝人的海洋意识与海洋活动》,《唐史论丛:第八辑,2006年卷,第211-229页;陈自强:《论吴朴的海洋意识》,《漳州师范学院学报》(哲学社会科学版)2008年第3期。

⑥张磊:《国内海洋意识的研究与相关思考》,《闽西职业技术学院学报》2014年第1期。

⑦郑有国:《黑格尔“海洋文化”阐释》,《闽商文化研究》2013年第1期。

⑧张文木:《论中国海权》(第2版),海洋出版社,2010年,第21页。

⑨徐祥民,宋福敏:《我国的海洋利益与海洋战略定位》,载《中国海洋大学学报》(社会科学版)2013年第1期。

⑩郑永年:《中国的海洋地缘政治与陆地地缘政治》,《外交评论》2014年第1期。

⑪石家铸:《海权与中国》,上海三联书店,2008年,第202页。

⑫近年来我国的各级官方海洋发展规划文件。

⑬金永明:《论中国海洋强国战略的内涵与法律制度》,《南洋问题研究》2014年第1期。

⑭曹文振,原瑞:《我国海洋强国建设中提供公民海洋意识的路径探索》,《经营管理者》2014年第2期。

⑮何东:《日本海洋海疆管理机制及其最新发展动态》,《浙江社会科学》2014年第7期。

⑯修斌:《透视日本海洋战略:历史考察与现实应对》,《南开日本研究》2013年卷。

⑰James R.Holmes,Andrew C.Winner and Toshi Yoshihara.Indian Naval Strategy in the Twenty-first Century,London and New York:Routledge,2009,p.64.

⑱See Biliana Cicin-Sain and Robert W.Knecht.The Future of U.S.Ocean Policy-----Choices for the New Century.Island Press,Suite 300,1718,2000,p.13.

⑲诸如联合国海洋法历次大会,1972年《伦敦公约》以及1973/1978年《船舶防止污染国际公约》等等。

⑳何奇松:《北约海洋战略及其对中国海洋安全的影响》,《国际安全研究》2014年第4期。

[21]潘新春,邓俊英,张继承:《海洋管理哲学:基本原则、价值目标及实现途径》,《太平洋学报》2013年第11期。

[22]陈甦:《体系前研究到体系后研究的范式转型》,《法学研究》2011年第5期。

[23]卜祥伟,熊铁基:《试论秦汉社会的海神信仰与海洋意识》,《兰州学刊》2013年第9期。

[24]尹建强:《试析汉武帝的海洋意识》,《广西教育》2014年第8期。

[25]黄晶:《论林希元的海洋意识》,《闽南师范大学学报(哲学社会科学版)》2014年第3期。

[26]饶咬成:《中国的海洋意识与海权现状》,《郧阳师范高等专科学校学报》2005年第5期。

[27]李珊,秦龙:《中国公众海洋意识体系初探——基于大连7.16油管爆炸事件网民意见的分析》,《大连海事大学学报》(社会科学版)2010年第6期。

[28]张文木:《论中国海权》(第2版),海洋出版社,2010年,第184页。

[29]Thomas M.Kane,Chinese Grand Strategy and Maritime Power.London:Frank Gass Publishers,2002,pp.1-13.

[30]Austin.Chinese Ocean Frontier:International Law,Military Force and National Development.Carberra:Allen&unwin Australia Pty Ltd.,1998.pp.297-326.

[31]马得懿:《海岛主权争端适用有效控制规则的国内法逻辑》,《法律科学》2014年第6期。

[32]侯典芹:《从海洋政策的演变看韩国的海洋意识》,《中国海洋大学学报》(社会科学版)2014年第4期。

[33]于向东:《越南全面海洋战略的形成述略》,《当代亚太》2008年第5期。

[34]本表数据来源于石家铸《海权与中国》(上海三联书店2008年版)有关东南亚国家海洋立法资料,笔者根据研究的需要进行了必要取舍,相关详尽资料请参见该书第102页到104页。

[35]赵宗金:《海洋文化与海洋意识的关系研究》,《中国海洋大学学报(社科版)2013年第5期。

[36][加拿大]E.M.鲍基斯:《海洋管理与联合国》, 海洋出版社,1996年,第3页。

[37]崔凤,陈默:《论海洋强国战略建设的文化基础》,《上海行政学院学报》2014年第4期。

[38]郑永年:《中国的海洋地缘政治与陆地地缘政治》,《外交评论》2014年第1期。