极化效应:近代上海崛起对江南城市群的影响

胡勇军

经济专题_都市(城市)圈与经济带效应

极化效应:近代上海崛起对江南城市群的影响

胡勇军

(上海师范大学人文与传播学院,上海200234)

在区域城市形成和发展过程中,中心城市通过自身区位优势和经济影响力,对周边地区的人才、资金、技术等资源进行吸收,从而抑制周边地区经济发展,即为“回波效应”;随着经济的不断发展,中心城市通过扩散和辐射带动周边地区的经济增长,即为“扩散效应”,两者迭加效果即为“极化效应”。在区域城市发展的不同时期,这两种效应所起的作用强度和方式又不相同。上海开埠之后,通过“回波效应”造成周边地区的资金、人才、劳动力、原料等资源向其单方面富集,从而导致江南其他城市丧失商业腹地,经济发展滞缓。随着上海经济的发展,又会通过“扩散效应”带动周边地区的经济发展。此外,这种效应还受到空间的影响,处于上海直接腹地之内的城市受影响较大,城市商业机能衰退严重,“极化效应”为负值,而处于上海直接腹地之外的城市则可以通过“跳跃”的方式获得发展。

上海;江南;中心城市;城市群;极化效应;扩散效应;回波效应

长期以来,通商口岸及其腹地的经济发展问题,引起了学者的广泛关注,而关于上海及其腹地的研究又是其中一个热点。目前来看,关于两者之间的研究主要集中在上海与腹地农村方面,而关于上海与腹地城市之间的研究则相对不足。另外,从城市史研究的角度来看,关于近代江南单个城市的研究成果层出不穷,而探讨区域城市之间的联系和互动并不多。江南史研究专家王家范先生早就意识到这个问题:“近二十年来,上海史方面的成绩最显光彩,江南地区史亦不示弱,这都是有目共睹的。然而,如果稍加注意,不足之处亦毋庸讳言。各限门户,缺乏江南区域整体意识,就是一个非常值得直面正视的问题。……上海开埠与江南腹地究竟存在何种关联,很可能就是产生‘问题意识’诸多推敲角度的一种。”[1]

随着城市史研究的不断深入,区域城市史研究是当前城市史的最新趋向。区域城市史主要对区域范围内的城市群落、城市等级、城市体系以及城市之间的相互关系等方面进行研究,从而探讨区域城市群的发展规律。在近代江南区域城市群的发展历程中,影响最大的无疑是上海的崛起。在上海的经济辐射之下,江南地区的城市群联系更为紧密,一体化程度空前加强,上海一跃成为区域内的中心城市,而原来的中心城市苏州和杭州则下降为二级城市,成为上海的附属。与此同时,传统观念中的一些江南边缘城市如南京、无锡、常州等却异军突起,其发展水平甚至超过了苏州和杭州。关于近代苏州、杭州的衰落,有学者从交通优势的丧失、战争的破坏、上海的崛起、内部经济结构僵化以及思想保守等方面做了研究[2]。当然在城市实际发展过程中,无不受到政治、战争、交通等诸多因素的影响。本文则重点从区域城市史的角度,来探讨近代江南城市发展的起伏变化与上海之间的关系,以期促进城市史的相关研究。

一、近代江南城市的发展

经济区域的形成有三个关键要素,即经济中心、经济腹地、物质流或经济网络。明清时期,江南就是一个天然的“经济区域”①,苏州为该区域市场体系的中心,周边地区的布、丝、米等农副产品汇集于此,经过加工后再销往全国各地,从而构建了一个区域经济网络。由于自然地理和政治环境的限制,城市之间的要素流动性差,城市功能结构简单、缺乏分工,江南的城市自始自终都没有表现出一个统一的城市体系。正如茅家琦在研究长江下游城市近代化时所说,“在鸦片战争之前,长江下游城市虽然有较大程度的发展,却没有突破传统”[3]。

表1 1933—1934年近代江南部分城市工业数据统计

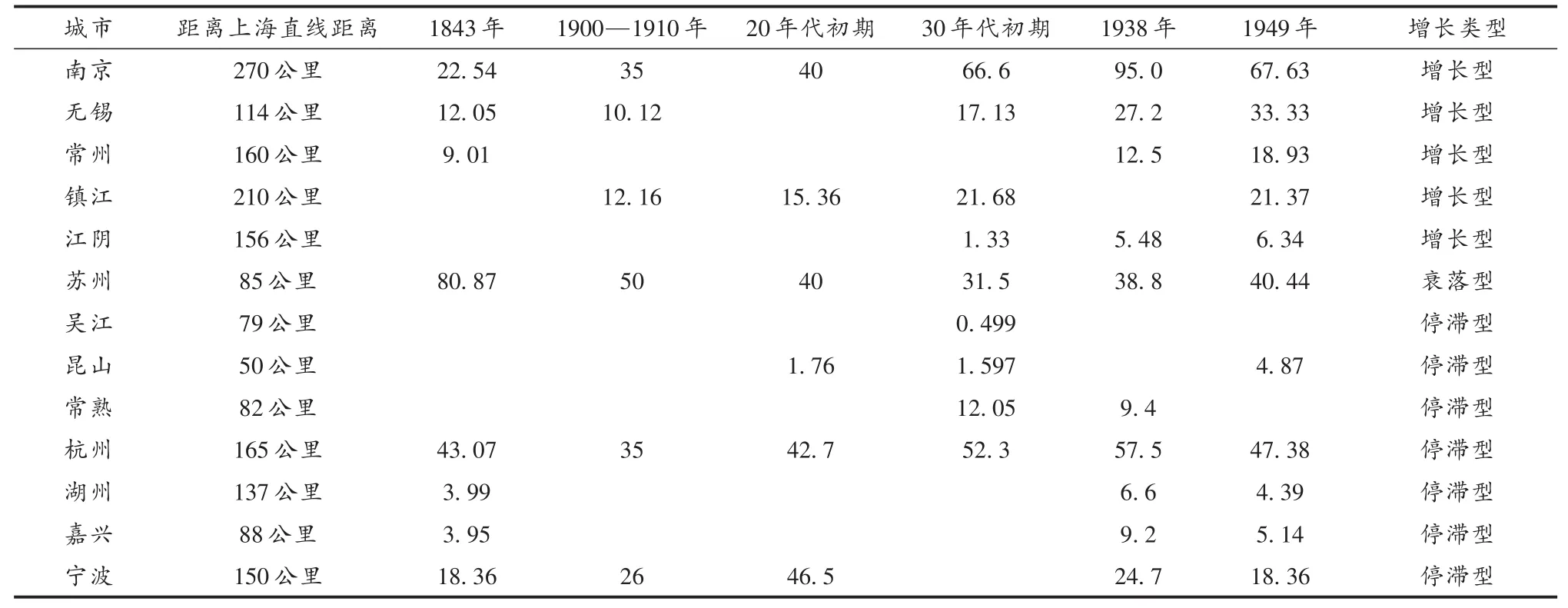

表2 近代江南地区部分城市人口增长统计单位:万人

随着上海的崛起,江南地区的城市关系发生显著的变化。第一,上海取代苏州成为江南的经济中心,苏州因运河功能的日渐衰落而变为内河商港,其经济腹地自然比不上拥有海运机能的上海。到19世纪末20世纪初,国内的棉布、棉纱、茶丝及米的贸易都不再流经苏州。[4]第二,传统的中心城市,如苏州、杭州发展缓慢,甚至出现衰落的迹象,而以往处于边缘地带的城市,如无锡、常州、南京却异军突起(见表1)。第三,随着近代工业和商业的发展,城市之间的经济联系日益密切,一体化程度空前加强。由于城市的不同功能,以棉纺织工业为主体的南通、常州,以棉纺织、丝绸、面粉工业为主体的无锡,以丝绸为主体的苏州以及其他一些小工业中心都拥有一定的实力,并与上海连成了一个以轻纺工业为主体的工业城市群。在这个市场体系中,上海是经济中心,由无锡、常州、南京、芜湖、南通、宁波、杭州、苏州等中等城市构成第二级市场体系,其下有第三级市场体系,并逐级构成自己的经济腹地[5]。

人口往往是衡量城市经济发展水平的一个重要指标,城市人口的增减在某种程度上也反映了城市经济的变化。从表2可知,处于江南传统中心的苏州和杭州人口增长在近代呈现滞后的现象,而非中心城市,如无锡、常州、南京则发展迅猛,甚至发展速度超过了苏州和杭州,另外上海附近的一些中小城市人口发展也都陷入停滞状态。现代城市地理学认为,城市对其周围地区的影响呈现距离衰减规律,即距离城市愈近,外部效应愈强,反之亦然。新经济地理学利用“中心—外围模式”对城市体系进一步研究发现,距离区域性的大城市越近,越有利于城市经济增长;同时大港口距离与城市经济增长之间存在显著的“∽型”关系,随着城市到大港口距离的由远及近,对城市经济增长有一个先促进再抑制再促进的作用[6]。而近代江南城市发展的不平衡现象与“中心——边缘”理论不相符合,对此又如何解释呢?

二、时间、最大城市与“极化效应”

瑞典学派的主要创始人冈纳·缪尔达尔(Karl Gunnar Myrdal)在1957年出版的《经济理论与不发达地区》一书中提出了“扩散效应”(Diffusion effect)和“回波效应”(Return effect)概念,以此来说明国际间和地区间经济发展的不平衡问题[7]。此后他运用这种理论模式分析亚州国家的制度体制、劳动力使用、人口质量以及当地民众的教育观和生活观,揭示亚洲国家贫困的原因[8]。所谓“扩散效应”是指某一地区由于某种原因而创办了许多工业,逐渐形成了一个经济中心,并由中心向周围地区扩散和辐射,从而带动周围地区的经济增长。“回波效应”是指某一区域经济中心形成后,由于种种原因而引起其他地区经济的衰落,如人才、资金、技术纷纷从落后地区被吸收到经济发达地区,从而使发达地区的经济更加发达,而不发达地区的经济越来越落后。在经济区域发展的过程中,这两种效应不是孤立存在的,而是相互依存、相互制约,共同作用于区域的发展。“极化效应”就是“扩散效应”(Polarization effect)的正影响与“回波效应”的负影响的迭加。

在区域城市群发展的不同历史阶段,这两种效应所起的作用强度和方式大不相同。在区域经济中心形成的初级阶段,“回波效应”较“扩散效应”强得多,因而“极化效应”为负值。随着区域经济中心的进一步发展,“回波效应”逐步减弱而“扩散效应”逐步增强,“扩散效应”开始占主导地位[9]。鸦片战争之前,江南地区虽然也形成了以苏州为最高中心地的市场层级体系,但整体而言,传统时代的江南城市群主要还是消费性的商业城市,各主要城市内部的纵向经济联系(主要指府、县、镇、乡)要大于各城市之间的横向经济联系,这主要还是由中国小农经济占主导地位的经济结构所决定。随着上海的开埠,江南经济迅速被卷入到世界性的市场体系中,近代工业、商业以及金融业得以迅速发展,上海凭借其特殊的区位优势而造成江南地区的资金、人才、技术、劳动力、原料等有限资源向其高度集中,并取代苏州成为新的江南经济中心地,各城市之间的经济交流也日益密切,现代意义上的江南区域城市群开始形成。

与传统城市的发展不同,近代城市的发展呈现大城市首位度高,小城市占主体,中等城市数量很少的特征。20世纪30年代,上海人口规模达348万,约占全国城市总人口的10.8%;人口5—20万的小城市占城市总数的85.2%,人口占城市总人口的45.9%;中等城市全国仅有18个,人口占全国城市人口的18.6%[10]75—77。大城市凭借其强大的经济吸引力,造成区域内有限资源的高度集中,导致中等规模城市难以发展,正如何一民在分析近代苏州、杭州、扬州三座城市衰落的原因时所说,“上海崛起后一方面吸引了大量苏、杭、扬的资源,另一方面也对其产生辐射带动,但应看到,在整个近代,前者都是主要的”[2]。

小城市在中心城市的带动之下虽然有所发展,但城市规模偏小,且对大城市的依赖性比中等城市更强,难以独立发展。1937年之前,常熟县城有大量牙行,其中米行111家,木行15家,花布、棉布行3家,猪行9家,鸡、鸭行8家,饼行17家,皮骨行9家,这些牙行规模都不大,且缺乏独立性,满铁调查人员认为是“靠近上海之故”。[11]常熟邻县的昆山,抗战前县城有179家商店,其中银行3家,钱庄2家,典当1家,米行3家,药店6家,酱园店4家,银楼3家,其余多为餐饮、杂货、布庄鞋帽等小店[12]。由于“地介苏沪,行旅鲜足”[13]283,从而导致县城商业规模和商品流通量相对较小,缺乏相对独立的商业设施。上海的宝山县因“自上海商场日辟,渐及于闸北。吴淞一镇,颇形繁盛,现则工厂林立,商贾云集。惟县城则市况萧条”[13]282。金山县因资金大量流向上海,而本地区“缺乏足够资金,钱庄、典当全境属寥寥,金融周转,商民均感不便”[13]282。1930年代华娄地区的人口仅为19世纪初期人口的74%,很重要的一个原因就是上海取代华娄而成为松江府乃至江南经济中心[14]。

西方城市学家马克·杰斐逊(M.Jefferson)在探讨城市发展规律的时候,提出了“城市首位律”(Law of the Primate City),又称“最大城市定律”。他认为一个很大的城市的存在(至少对所考察的国家来说是很大的)使得随着大城市的发展不可能产生中等规模的城市而只能产生要小得多的城市。这种大城市就叫做“最大的城市”。后来贝雷(Bailey)进一步指出,“至今在政治上或经济上依靠国外国家一般会有最大城市,它们是国家的首都,文化中心和经济中心,通常又是主要的港口及国民意识和心理关注的中心”[15]。由此可见,这种最大城市现象往往产生于殖民时代,由于受外国势力的影响,而出现的一种城市的畸形发展。近代,上海作为全国的经济中心和最大的港口城市,在经济和政治方面多受西方国家的影响和控制,对海外贸易的依赖程度较高,无疑就是杰斐逊等人所说的“最大城市”。

由此可见,从城市体系的角度来看,近代江南城市的发展还处于区域城市群形成的初级阶段,在城市与城市之间的流通更多的是一种单向的流通方式,即腹地城市资源向中心城市大量集中,而中心城市对腹地城市的反哺效应远远低于集中效应。而在现代城市体系中,由于通信、科技、交通等条件的发达,资金、技术、人才、劳动力等各种资源的双向交流远远超过了近代,中心城市吸收周边城市的资源,同时周边城市也能较多地分享中心城市集聚效应所带来的好处。

三、空间、腹地与“跳跃式”发展

现代城市理论将中心城市所能达到的影响范围称为城市影响区,城市影响区又可以分为四个部分,即核心区、直接腹地、间接腹地和过渡带。核心区大约在距中心城市50公里范围,直接腹地约在50—75公里范围内,间接腹地一般在75—125公里范围内,过渡带则可达到125—200公里甚至更远。[10]333—335中心城市对这四个分区的影响随着距离的增加而逐渐衰弱。近代上海作为当时江南乃至全国的经济中心,加上新式交通的引进,腹地空间大大拓展,城市影响区也远远超出了上述范围。根据图1可知,距离上海直线距离100—110公里的城市基本上处于停滞状态,另根据戴鞍钢等人的研究,上海对周边各县、浙江北部的嘉兴和湖州以及苏州地区的影响较为显著。由此我们可以推断,近代上海的直接腹地可以远达100—110公里。

图1 近代上海直接腹地示意图

在上海直接腹地范围内的城市,由于强大经济影响力的吸引,其境内的农副产品迅速向上海集中,从而失去了自己的商业腹地,而沦为中心城市的附属。如苏州由于距离上海较近,境内原所属各县受上海的吸引,与城区的经济联系日益松懈。以米粮贸易以例,1930年苏州城区购进米量为65万石,其中吴县输入37.3万石,以总人口30万计,这些大米几乎供给城区人口食用,用于商品贸易的微乎其微[16]。当年吴县大米输出额为824.4万元[17],如以每石平均价格12元计算,输出大米68.7万石。由此可见,吴县输出的大米一半销往苏州城区,另一半主要运销上海、无锡等地。而昆山、吴江、常熟等县由于距离苏州城区较吴县远,这种经济离心力变现得更强烈。当时身处苏州的洋商分析道,苏州的衰落“主要在于上海作为一个商业中心正在兴起,它制止了苏州恢复到先前的地位,而且这个因素还将继续起作用”[18]。然而这种现象并不只发生在苏州,杭州的经济腹地同样遭受切割。传统时代,浙江北部经济发达的嘉兴、湖州一直是杭州的商业腹地。近代,这两个地区由于“水陆交通均称便利,因与上海相距甚近,故虽有沪杭铁路与京杭国道及苕溪运河之交通,而与杭州发生之关系,反不如上海为密”[19]。浙江南部多山,经济发展水平有限,北部商业腹地的丧失必然对杭州经济的发展造成巨大影响。此外,一些新开埠城市也受上海经济影响而发展缓慢,如开埠后的宁波对外贸易并没有出现增长的局势,反而逐渐衰微,农、工、商等业也发展缓慢。日本学者波斯义信认为“由于上海的兴起,宁波的商业衰落,从而刺激了宁波商人在整个长江下游地区的扩展。作为一个国内贸易中心,宁波不可能与上海竞争”[20]。

处于上海直接腹地之外的城市,随着距离的增加,其遭受上海的经济吸引力逐渐衰弱,资金、劳动力以及原料的流失也相对较少。这些地区可采用“跳跃式”发展,建立体系的新框架,并在与核心区联系的通道形成发展极轴,运用波及效应来达到区域经济的发展[21],无锡就是最典型例子。无锡由明清时候的一个小县城发展为仅次于上海的次区域中心,从图2可知,1909—1927年无锡每年增设的工厂数紧随上海之后,并呈稳步增长的趋势。抗日战争之前,无锡工业产值仅次于上海、天津、武汉、广州排列第五。另外,无锡的发展也是上海“跳跃式”辐射的结果。在上海发展的初期,其生产能力和商流规模总是有限度的,不可能单凭自身力量把所有远距离的城乡都纳入其经济体系里,城市之间的经济联动效益必然随着距离的增大而衰竭。因此,为了扩大自身的辐射能力,上海应在自己的影响区范围内寻找一个经济发展好、区位优势佳的二级城市作为战略性城市,通过其将更远距离的城乡间接地纳入到自身的经济体系中来。无锡凭借优越的地理交通位置而成为上海贸易体系中的重要一环。

无锡通过这种战略性城市的影响力,逐渐建立了自身的商业腹地和市场网络体系,其商业腹地包括太湖流域、江北、江浙皖邻近地区甚至长江中上游一带。它从上海输入商品,又把这些商品销往周围各县;另一方面,它从周围城镇收购原料和初级产品,然后转销到上海。据统计,从上海出口的商品中,占全国出口额50%—90%以上的茶、丝、猪鬃、面粉、土布、丝织品、陶瓷器等主要来自长江下游和太湖地区,而无锡则是这些商品的初级集中地。上海居民消费的粮食和工业原料,如棉花、烟叶等,也有相当一部分由无锡运入。[22]此外,无锡还是当时江南地区最主要的蚕茧生丝市场,在蚕茧成熟时,无锡各茧行向宜兴、溧阳、金坛、丹阳、常州等地的农村采购烘鲜茧,这些鲜茧除了供无锡各缫丝厂自己使用外,其余则主要输往上海。当时由苏南及苏北沿江地区的鲜茧80%以上都是先集中在无锡,然后再由无锡销到上海并呈逐年增长的趋势。[23]

图2 1909—1927年上海、无锡历年增设工厂数单位:个资料来源:上海特别市社会局编:《上海之工业》,中华书局,1929年版;无锡县政府、无锡市政筹备处编:《无锡年鉴》,1930年版。

四、结语

传统时期,由于自然地理和政治环境的影响,城市之间缺乏流动性要素,城市功能结构简单、缺乏分工,自始自终都没有表现出一个统一的城市体系。近代,随着社会生产力的突飞猛进,商品经济进一步繁荣,江南地区城市的商业、经济和文化联系加强,并逐渐形成了一个城市体系,上海取代苏州成为江南城市的中心。区域城市群的发展往往会经历不同的历史阶段,近代是城市群发展的初级阶段,在城市工业发展有限的情况下,商品贸易在经济发展过程中起到了举足轻重的作用,这也必然加深了城市对商业腹地的依赖性。上海开埠之后,凭借自身的区位优势,通过“回波效应”的作用造成周边地区的资金、人才、劳动力、原料等诸多资源向其单方面富集。在上海强大的经济吸引力之下,江南地区广大的农村和市镇直接或间接与其形成经济联系,从而从而导致周边城市丧失原有的商业腹地,经济发展滞缓。虽然这一时期,上海对周边城市经济的发展也有一定的积极作用,但要略逊于消极作用。随着上海中心城市地位的最终建立,经济能量也积聚到一定程度,反哺效应开始逐渐占据主导作用。这时候,上海通过构建城市体系、市场网络加深了城市之间的经济、文化和生活等方面的联系,促进了整个江南城市群的发展。由此可见,上海对江南城市群存在促进和抑制双重作用。

近代江南城市群的发展轨迹看似与现代城市发展规律相悖,具体地说在中心城市对不同距离城市的促进和抑制作用存在不一致性。在近代,苏州距离上海近,受到了影响大,反而发展滞缓,而距离上海较远的无锡反而能通过“跳跃式”的方式获得发展。在现代,由于受上海经济的影响程度不同,苏州和无锡发展又出现了相反的情况,这种现象到底又如何解释?通过研究发现,其实这是由于区域城市发展处于不同的历史阶段所导致,这也是区域城市群发展的必经之途。传统中心城市的地位被边缘城市所取代,这种从边缘到中心的发展过程,同样出现在工业革命时期的西欧。工业革命之前,欧洲大陆城市化水平总体上处于停滞和衰退阶段,工业革命之后,传统城市并不构成新型城市发展的中心,大多数的城市增长都发生在这一世纪初就已存在的主要城市中心之外。这些城市原来差不多都是小城镇,有的甚至还是村落[17]160。研究近代上海与江南城市群的发展关系,对于如今加快区域城市群发展,仍然具有深远的借鉴意义。

注释:

①李伯重在探讨明清时候江南的地理范围时,从自然地理以及社会经济联系方面将松、常、镇、宁、杭、嘉、湖八府以及太仓州看成是一个完整的“经济区域”。参见李伯重:《简论“江南地区”的界定》,《中国社会经济史研究》,1991年第1期。

[1]王家范.从苏州到上海:区域整体研究的视界[J].档案与历史,2000(6).

[2]何一民.中国传统工商业城市在近代的衰落——以苏州、杭州、扬州为例[J].西南民族大学学报:人文社科版,2007(4).

[3]毛家琦.横看成岭侧成峰——长江下游城市近代化的轨迹[M].南京:江苏人民出版社,1993:4.

[4]吴承明.中国的现代化:市场与社会[M].上海:三联书店,2001:194、488.

[5]郑忠.嬗变与转移:近代长江三角洲城市体系之雏形(1842—1895)[J].复旦学报:社会科学版,2007(1).

[6]许政,陈钊,陆铭.中国城市体系的“中心—外围模式”[J].世界经济,2010(7).

[7]Karl Gunnar Myrdal.Economic Theory and Underdeveloped Regions[M].London:Gerald Duckworth,1957.

[8]冈纳·缪尔达尔.亚洲的戏剧——南亚国家贫困问题研究[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2001.

[9]孙海军,等.经济区域形成研究[M].北京:中国物资出版社,2011:194.

[10]顾朝林,等.中国城市地理[M].上海:商务印书馆,1999.

[11]常熟市档案馆.江苏省常熟县农村实态调查调查报告书[M].北京:中共党史出版社,2006:57-64.

[12]政协昆山县委员会文史征集委员会.昆山文史资料:第1辑[M].1983:70-74.

[13]江苏省长公署第四科.江苏省实业视察报告[M].上海:商务印书馆,1919.

[14]李伯重.中国的早期近代经济——1820年代华亭—娄县地区GDP研究[M].北京:中华书局,2010:285.

[15]保罗·贝罗克.城市与经济发展[M].南昌:江西人民出版社,1991:115.

[16]黄蕴深.吴县城区附刊[M].台湾:成文出版社有限公司,1983:80.

[17]乔增祥.吴县[M].吴县县政府社会调查处,1930.

[18]陆允昌.苏州洋关史料:1896—1945[M].南京:南京大学出版社,1991:79.

[19]实业部国际贸易局.中国实业志·浙江篇[M].1933:4.

[20]施坚雅.中华帝国晚期的城市[M].北京:中华书局,2000:482.

[21]宋家泰,顾朝林.城镇体系规划的理论与方法初探[J].地理学报,1988(2).

[22]毛家琦.长江下游城市近代化的轨迹[J].湖北大学学报:哲学社会科学版,1994(3).

[23]孙敬之.中国经济地理概论[M].北京:商务印书馆,1994:85.

责任编辑:刘洁岷

(Email:jiemin2005@126.com)

F299.23

A

1006-6152(2015)03-0091-06

10.16388/j.cnki.cn42-1843/c.2015.03.014

2014-10-30本刊网址·在线期刊:http://qks.jhun.edu.cn/jhxs

上海地方高校大文科研究生学术新人培育计划(B-6002-13-003073)

胡勇军,男,江苏泰兴人,上海师范大学人文与传播学院博士生。