中医药学术团体分支机构设置现状与发展研究

黄亚博 冯广清 陈 宁 商 璐

(江苏省中医药发展研究中心,江苏 南京 210029)

中医药学术团体分支机构设置现状与发展研究

黄亚博冯广清陈宁商璐

(江苏省中医药发展研究中心,江苏南京210029)

该文对中医药学术团体及其分支机构设置发展概况、中医药学科体系形成与发展的历史沿革等进行回顾,就当前各部门有关中医药学科目录的设置情况进行比较,分析了中医药社团分支机构设置现状,指出当前分支机构设置方面存在的问题与不足,提出了中医药学术团体分支机构设置的优化思路和基本方法,并强调分支机构的设置要符合中医药学科的发展方向,要与中医药学科目录的调整变化相适应,要遵循稳定性与灵活性相结合和符合社会发展需要的原则。同时,还提出了优化学会分支机构运行管理的具体措施,以期在更高水平上促进中医药学科的全面发展。

中医药学术团体分支机构管理优化思路

中医药学术团体(学会)是中医药科学技术工作者和管理工作者以及中医药系统医疗、教育、科研、预防、康复、保健、生产、经营等单位自愿结成并依法登记成立的学术性、公益性、非营利性社会组织。同时,中医药学术团体又是一个科学共同体,对于推进中医药学术的繁荣和引领学科发展发挥着重要的作用。根据托马斯·库恩的理论,科学共同体具有层次性和类别性,由于专业类别的细分和工作业务的需要,又在此“范式”的基础上形成了科学共同体的各个分支机构,从而可以使科学共同体成员根据自身专业的细分和工作的性质集中于不同的主题。中医药学术团体分支机构(分会、专业委员会、工作委员会等)由各学科专家组成,是开展各项活动、促进科技进步、推动中医药学科发展的核心。加强分支机构建设是中医药学术团体促进中医药学术繁荣与发展的着力点和突破口,是中医药学术团体工作的重中之重,分支机构的设置则是分支机构建设的基础和前提,因此加强分支机构的设置与运行机制的研究,对于分支机构的建设与发展具有重要意义。

一、中医药学术团体及其分支设置现状

(一)中医药学术团体的发展概况

近代我国最早建立的中医药学术团体是清光绪二十九年(1903年)由吴兰滨、沙桐君创立的“镇江中医公会”。同年,上海著名社会活动家李平书发起并联合中医界朱紫衡、陈莲舫共同组织成立了上海医学会;次年“上海医学研究会”成立,发起人周雪樵,曾发行中医期刊《医学报》。清光绪三十一年(1905年),该会改组为“中国医学会”,由周雪樵、蔡小香、丁福保等人主持,是全国性学术团体。清光绪三十二年(1906年)经李平书、顾宾秋等人发起创立的“上海医务总会”,则是兼及医、药两界的学术团体。至辛亥革命前,尚有“江苏太仓医学会”、“苏州医学会社”、“宝应医学群众会”、“南京医学会”、“江阴医学研究社”等民间组织,多以研究中医为主,另有“扬州中西医学会”、“浦东中西医研究会”、“医学世界社”兼纳中西两大医学的学术团体面世。民国时期,面对西医的广泛传播及当局的歧视、排斥乃至消灭中医的严峻态势,为团结起来抗争图存,捍卫民族医学,各地相继建立“学会”、“公会”、“研究社”、“实验社”等50余个,中西医研究社6个,其中“江苏全省中医联合会”于民国11年(1922年)在上海成立,会长李平书,副会长丁甘仁、吴子周,所创的《江苏全省中医联合会月刊》,4年间共发行了55期。

中华人民共和国成立后,在国家中医药政策的指引下,各地纷纷成立了中医学术团体。如,1950年5月,北京中医药学会成立,是新中国建立后第一个成立的省市级中医药学术团体;1962年8月,江苏省中医药学会(原名为江苏省中医学会)成立;1979年5月,全国中医药界规模最大的学术团体——中华中医药学会(原名为中华全国中医学会,其间更名为中国中医药学会)成立。此外,与中医药行业有关的全国性学术团体还有:中国中西医结合学会、中国针灸学会、中国民族医药学会、中国中医药研究促进会、中国医学气功学会、中国药膳学会、中国中药协会、中国民间中医药研究开发协会。除了国家级和省级学会外,各市、县(区)中医药学会以及军队中医药学会也纷纷成立,进一步健全了中医药学会的网络体系。与此同时,随着中医药在海外的传播,中医药学术团体也步入了国际化、全球化,如1987年以来陆续成立了世界针灸学会联合会、世界中医药学会联合会、世界医学气功学会等国际性中医药相关的学术团体。此外,世界各地也相继成立了各种中医药学术团体,如美国中医药界学术团体很多,至少有18个州设有针灸学会,有些州还不止一个,仅加州就有10个以上的中医学术组织。

(二)中医药学术团体分支机构设置情况

中医药学术团体分支机构是提高中医药学科建设水平的关键力量。以专科分会为代表的分支机构的建立,对于中医药学科的发展起到了重要的促进和支持作用。通过分支机构组织成员的参与,共同开展学术研讨、技术交流、科技攻关、科技开发等各项相关活动,以此推动中医药学科的发展。组织建设与学科发展相辅相成,相互促进,专科分会的建设发展推动了学科和专业的繁荣进步,同样学科的发展也推动了专科分会的发展壮大。

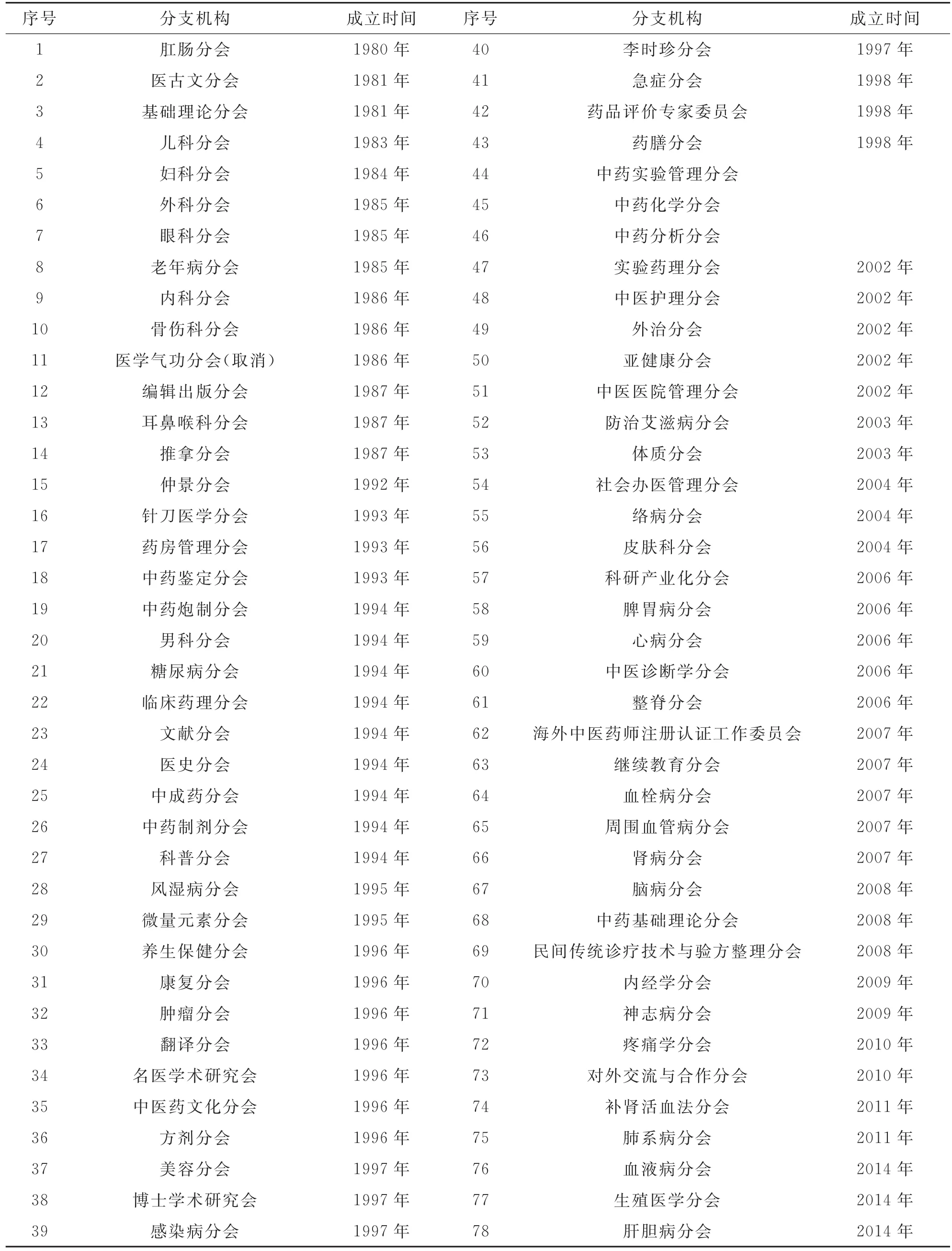

就全国性中医药学术团体而言,以中华中医药学会为例,学会自1980年开始正式设立分支机构,率先建立了肛肠分会,这是学会正式建立的首个专科分会。随后,陆续建立了基础理论分会、医古文分会、妇科分会、外科分会、内科分会等。1980~1989年,先后建立了14个专科分会。1990~1999年,相继建立了仲景、针刀医学、药房管理、中药鉴定、中药炮制、男科、糖尿病、临床药理、文献、医史、中成药、中药制剂、科普、风湿病、微量元素、养生保健等30余个专科分会。2000年后,又建立了实验药理、中医护理、外治、防治艾滋病、体质、中医医院管理、科研产业化、社会办医管理、络病、皮肤科、亚健康、民间传统诊疗技术与验方整理、血栓病等30多个专科分会。新近,又成立了血液病、生殖医学、肝胆病等分会。

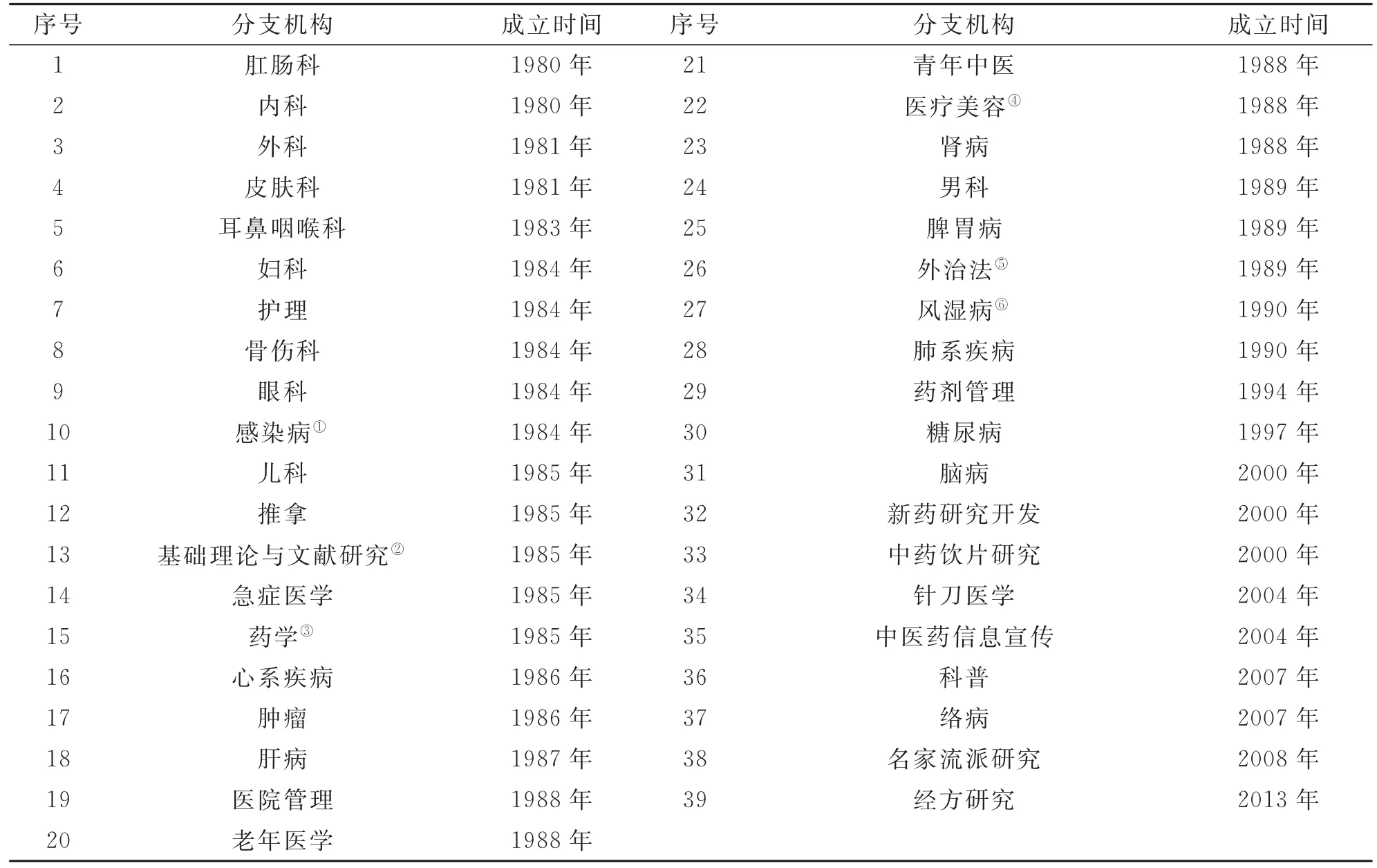

就省级学会而言,以江苏省中医药学会为例,设有医院管理、内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、骨伤科、肿瘤、急症医学、老年医学、护理、心系疾病、肝病、脾胃病、肺系疾病、肾病、脑病、糖尿病、风湿病、外治法、感染病、男科、肛肠科、推拿、药剂管理、药学、新药研究开发、名家流派研究、基础理论与文献研究、中医药信息宣传、针刀医学、科普、络病、青年中医研究、中药饮片研究、经方研究等39个专业委员会,具体详见本文表1和表2。

二、当前学会分支机构设置存在的问题与不足

从中医药学术团体分支机构的发展历程来看,近些年来组织建设取得了显著成绩。伴随着学科的发展和专业的细分,新的专科分会不断建立,学术团队日益壮大,呈现出欣欣向荣的良好局面。然而,目前学会分支机构的设置和运行还存在一些问题和需要改进的方面。

从目前分支机构的设置情况来看,有些建立时间较早的专科分会随着时间的推移和学科的发展专业人员结构已经发生了变化,专科分会的设置略显老化,缺乏组织活力;有些专科分会划分标准不统一,从而造成专科分会的划分不均衡,在设置层次上出现了交叉重叠的情况。目前,分支机构的设置划分类别有10多种:一是以医家名义设置的,如李时珍分会、仲景分会。二是按学科课程设置的,如医古文分会。三是按医院临床分科设置的,如内、外、妇、儿科分会。四是按病种设置的,有单病种、复合病种,如糖尿病分会以及一些系统性疾病分会。五是按功能分类设置的,如翻译、科普、编辑出版、继续教育分会。六是按技术分类设置的,如针灸、小针刀、整脊、护理分会。七是按业态分类设置的,如科研产业化、中药产业化分会。八是按管理分类设置的,如医院管理、药房管理、药事管理。九是按学历分类设置的,如博士分会。十是按治则分类设置的,如补肾活血分会。由于划分标准的多样性,造成了分支机构设置的交叉重叠,上述列举的10个划分类型有的分支机构很成熟,如以学科分科、临床形态来分类的符合逻辑意义;而有的则不符合分类逻辑,比如补肾活血分会。中医药学术团体分支机构的命名,应当在逻辑层次上具有类比性、可扩充性、可发展性、可延续性,因此要对现有的分会做分类梳理,从中发现问题,按照哪些可以稳定,哪些可以扩容,哪些可以撤销等分类并作出调整,从而总结出机构设置的标准和原则。有专家认为,有些分支机构的名称存在一定的西化倾向,纯粹的具有中医特色名称的分会不多;部分分支机构的名称逻辑混乱,仍有中西不分的现象存在。中医药学术团体有义务弘扬中医特色,应当将中医特色明显的东西表现出来。另外,由于新的交叉学科不断产生,以及学科之间的大跨度交叉和相互渗透,传统的专科分会的划分依据已经不能适应学科交叉发展的客观需要,因此在分支机构设置标准的调整中,既要使其具有逻辑性,又要符合学科发展的规律和需要。

表1 全国中医药学会分支机构设置情况(以中华中医药学会为例)

表2 省级中医药学会分支机构设置情况(以江苏省中医药学会为例)

三、中医药学科分类与学科目录设置概况

中医药学术团体分支机构的设置,主要是根据中医药学科的分类和学科目录的设置,因此了解中医药学科分类的历史、发展情况、学科目录设置的概况,掌握学科发展的规律和趋势,对于优化学会分支机构设置具有重要的意义。

(一)历代中医药学科分类情况

中医药是中华民族的伟大创造,是在我国各族人民长期的生产、生活实践和与疾病做斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学,几千年来为中华民族的繁衍、昌盛做出了重要的贡献。中医在其开始的一段时期内,因医疗经验的不足,是不分科的,但不同的疾病需要不同的治疗,也就是说不同的疾病对治疗有其特殊的实践需要,在对疾病治疗的特殊实践过程中,医疗经验不断积累,这样就逐渐产生了中医的分科。西周时期,中医分为食医、疾医(内科)、疡医(外科)、兽医4种,这是世界上最早的医学分科。秦朝时期的中医药文献已有对传染病及流行病、内科病、外科病、眼耳鼻喉病和齿病的记载和研究。到了汉代, 中医分科增多,当时的医药文献包括内、外、妇、儿、精神神经、汤液食禁、针灸、按摩、药物等方面,医学文献的这种归类,反映了当时医学分科的进步,此种归类其实也就是现今中医分科的雏形。魏晋以后中医继续发展,分科渐趋合理和完善,在这个阶段,中医分科经历了由少到多,渐趋合理和完善的过程,而每个时期又有不同的特点。至元代,中医则分为13科:大方脉科、杂医科、小方脉科、风科、眼科、产科、口齿科、咽喉科、正骨科、金疮肿科、针灸科、祝由科、禁科。明清时期,伤寒学被单独列出,取消咒禁科,中医逐渐受到西医的影响,中医分科不断减并。到了民国时期,社会动荡, 经济停滞,中医药学科发展非常缓慢。

(二)当代中医药学科设置情况

新中国成立之后,学科的分类首先是由教育部门公布的,其中将中医药学分为中医专业和中药专业两个专业。1981年,国务院批准了《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》,规定了学科门类,由此形成了我国现行的学科。此后,教育部又先后颁布了一系列学科、专业目录,其中涉及中医药学科分类的目录,除了《学科、专业目录》一书外,现行的还有2本书:一是由国家技术监督局1992年发布的国家标准《学科分类与代码》,这是我国第一个学科分类方面的国家标准;二是国家自然基金委颁布的《国家自然科学基金申请代码》,共分8个学科门类。另外,2009年,国家中医药管理局又颁布了《国家中医药管理局中医药重点学科建设专家委员会中医药学科建设规划指导目录(暂行)》,该目录作为行业目录,主要用于中医药重点学科建设,它对推动中医药事业发展、提高中医药临床疗效具有举足轻重的作用。

四、中医药学术团体分支机构设置优化探讨

(一)分支机构设置要与中医药学科目录的调整变化相适应

(二)分支机构设置要符合中医药学科发展方向

学会要密切跟踪和研究中医药学科发展动向,积极组织专家研讨制订中医药学科发展目标和发展规划。分支机构的设置要符合中医药学科发展的方向,要围绕学科发展的重点领域、热点方面和难点项目,探索建立与此相适应的分支机构,并对原有分支机构进行合理优化。另一方面,要通过分支机构的建设,推动中医药学科发展,引领学术进步。今后,我们要系统地整理和诠释中医、民族医理论,总结现代研究成果,在思维模式、脏腑生理、病因病机、辨证治法、药性理论、方剂配伍、中药和针灸效应原理及现代临床有效的其他非药物疗法的效应原理等方面,更多地组织和调动专家开展创新研究,发挥分支机构的作用。学会已经建立的各分支机构(未建立的分支机构应根据需要积极加以新建)要根据各自学科的特点,进一步促进对重大疾病、常见病、多发病的有效诊疗方法和手段的研究,科学地评价中医药治疗效果,优化诊疗方案,形成技术规范,丰富中医、中西医结合、民族医学诊疗思想、方法和技术,提高临床疗效。要进一步完善心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统疾病、肾病等若干重大慢性疾病的中医、中西医结合防治方法的临床疗效评价和技术标准,形成疗效确切和可推广的具有中医特色和优势的防治方案或指南,基本形成中医药防治重大疾病的系统理论和有效方法,为完善中医临床医疗体系和养生保健体系提供科技支撑。

(三)分支机构设置的基本原则

1.稳定性与灵活性相结合原则。正确处理好中医药学会分支机构设置的稳定性与灵活性的关系。学会分支机构的设置对中医药学科的发展具有重要作用,在建立相关分支机构之前,要广泛调研和充分考察。一个组织设置的合理与否以及是否必要需要一个运行周期才能加以科学评判的,但是如果发现了其设置中存在明显的缺陷,也不可拘泥,应及时纠偏调整。学会分支机构的设置总体而言既要保持一定的稳定性,同时也应当具备根据学科发展需要进行适时调整的灵活性。

2.符合社会需要的原则。学会分支机构的设置要符合社会发展的需要。包括专科分会设置在内的中医药学科建设工作的方方面面,都不能脱离社会各种因素而独立存在和发挥作用,学会分支机构的建设与发展是一个动态的过程,分支机构的建立最直接的推动力就是学科发展的需要以及社会发展的需求,如果学会分支机构不能满足社会的需求和行业的需要,那么这个分支机构的建立就毫无生命力。近些年来,学会分支机构的建立确实是注意根据社会需要的原则,比如学会根据社会发展的动向和卫生行业鼓励、引导社会资本发展医疗卫生事业的精神,专门建立了社会办医分会。该组织的建立符合社会发展的需要,为推动社会办医的规范化管理发挥了积极作用。又比如,针对社会亚健康人群日益增多的情况,学会建立了亚健康分会,推动和加强了亚健康的中医药研究。今后,学会分支机构的设立要在此基础上继续坚持符合社会需要的原则,在推动学科自身发展的同时,服务社会,造福人民群众。

(四)分支机构设置优化的基本方法

学会分支机构设置优化的基本方法不外乎“撤、改、并、建”,当然,这是具体操作层面的方法。在此之前,应当是充分调研和科学论证,并经学会理事会研究决策,进一步规范分支机构的组织形式和名称,根据分支机构的主要业务范围和涉及领域,使用“某某分会(专业委员会)”、“某某研究会”、“某某工作委员会”等不同名称,如属于学科性质的可以称为分会(专业委员会);属于工作性质的可以称为工作委员会;跨学科的基础研究可以称为研究会。

对于学会一些设置较早,活动能力弱化,社会需求淡化,或者已由其他新的分支机构代替其组织功能时,此类分支机构应当予以撤销,或者与其他类似分支机构进行合并。由于医学科技进展较快,交叉学科不断出现,个别专科分会已被相关专科取代,在这种情况下,应当对分支机构进行调整、更改。此外,随着学科的发展、分科的细化以及社会的发展,一些新兴学科和热点专业应运而生,学会应根据学科发展的需要,在条件适宜的前提下,积极成立专科分会筹备组,建立学会新的分支机构。对于部分专业和业务范围过大的专科分会,可以根据学术领域的现状及发展方向设立专业学组。专业学组是根据中医临床、教育、科研和科普工作的开展需要由专科分会设置的内部专业性学术组织,接受专科分会的领导,并在其部署下开展学术活动。学组的设置要避免与现有学组专业领域存在交叉重叠等问题,学组是专科分会的重要组成部分,各专科分会应根据自身特点建立并发挥好学组的作用,只有这样,才有助于促进专科分会及其学科自身的发展壮大。

五、结语

分支机构的设置体现了科技社团的本质和特点,是职业化建设的重要组成部分。学会要加强对分支机构进行科学规划、合理设置和必要的调整,使分支机构的设置符合中医药事业的发展规律,并随着事业的发展不断调整、完善和创新。分支机构的运行管理能力,对学会的整体工作水平和健康发展起着至关重要的作用,因此学会必须不断地优化分支机构的运行管理机制,努力建立科学化的管理模式,并且通过开展“星级专业委员会”评比活动,加快建立分支机构动态管理、定期评估、准入退出机制。要严格按照《民政部、财政部关于加强社会组织反腐倡廉工作的意见》、《民政部、财政部、人民银行关于加强社会团体分支(代表)机构财务管理的通知》精神,切实加强学会分支机构的财务管理,进一步完善学会组织的惩治和预防腐败体系,杜绝学会分支机构“异化”与“寻租”行为,实现民主办会,同时通过对学会分支机构的设置与运行管理的不断优化,努力促进中医药学科的全面发展。

在分支机构设置方面应根据中医药学科体系发展规律,并认真参考国家标准《

》、《中医药重点学科建设专家委员会中医药学科建设规划指导目录》、《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》、《国家自然科学基金申请代码》等文件的中医药学科目录设置情况,研究不同部门设置的学科目录的共同性、差异性,考察其学科设置特点和应用范围,研究与其相适应的学会分支机构建立的必要性与可行性,同时应结合行业和学科发展趋势和需要不断优化学会分支机构。要密切关注不同部门中医药学科设置目录的调整变化,要在分析比较和科学评估的基础上使学会分支机构的设置与学科目录的调整变化趋势相适应。在分支机构设置上,要具有同一性,保持连贯性,体现前瞻性。