重庆版《大公报》副刊的抗战译诗特征分析

骆 萍

(重庆工商大学 外国语学院,重庆 400067)

重庆版《大公报》副刊的抗战译诗特征分析

骆 萍

(重庆工商大学 外国语学院,重庆 400067)

抗战时期,重庆版《大公报》文学副刊《战线》和《文艺》刊登了大量以抗战为题材的诗歌译作。文章详细考察了两个文学副刊抗战译诗主题的趋时性以及语言和形式的大众化,并揭示了抗战时期主流意识形态和政治文化语境对翻译的规导和影响。

重庆版《大公报》;《战线》;《文艺》;抗战译诗

一、引言

1902年《大公报》由英敛之创刊于天津,经历了津、沪、汉、港、渝、桂等版,距今已有一百多年的历史。重庆版《大公报》秉持“文人论政”的民间立场,展现了抗战历史语境下传媒自身特色定位和发展特点,以民族救亡为总纲领,客观公正地抨击时弊,给公众提供了一个独立开放的舆论空间。《战线》是《大公报》专为抗战而开辟的文学副刊。抗战七年间由陈纪滢主编的《战线》(1938.12—1943.10)和复刊后的《文艺》(1943.11—1945.8)以抗战文学为总目标,刊登了大量以抗战为题材的翻译诗歌,是抗日民族统一战线下重庆文艺战线的重要组成部分。

本文主要考察该报重庆版《大公报》文学副刊《战线》和《文艺》的抗战译诗,以其译诗和诗歌观念为依托,揭示翻译与政治和历史现实的互生互动关系。由于《大公报》广泛的传播性和影响力,其宣扬的意识形态理念启发、激励了广大民众投身到抗战事业中,意义深远。翻译活动从来不是在“真空”中进行的,而是受到特定时期政治、历史、文化和经济等因素的影响和制约。抗战时期的翻译被高度政治化,成为实现政治目标的工具。抗战译诗由于受到战争环境和抗日民族解放主流意识形态的规导,在内容和形式上表现出趋时性和大众化。

二、抗战译诗的趋时性

(一)翻译材料的选择

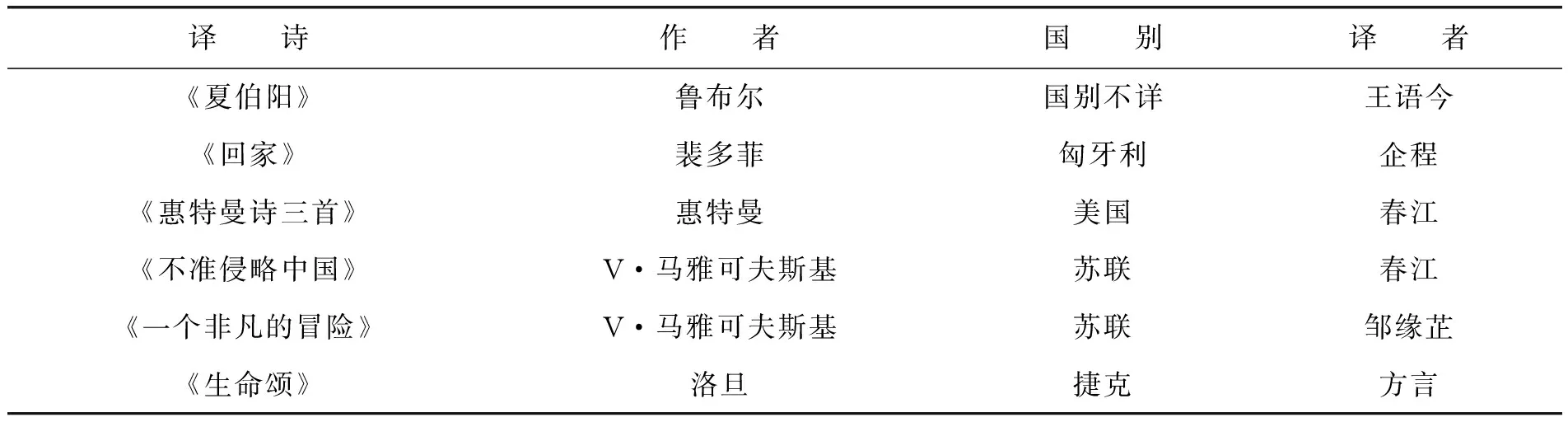

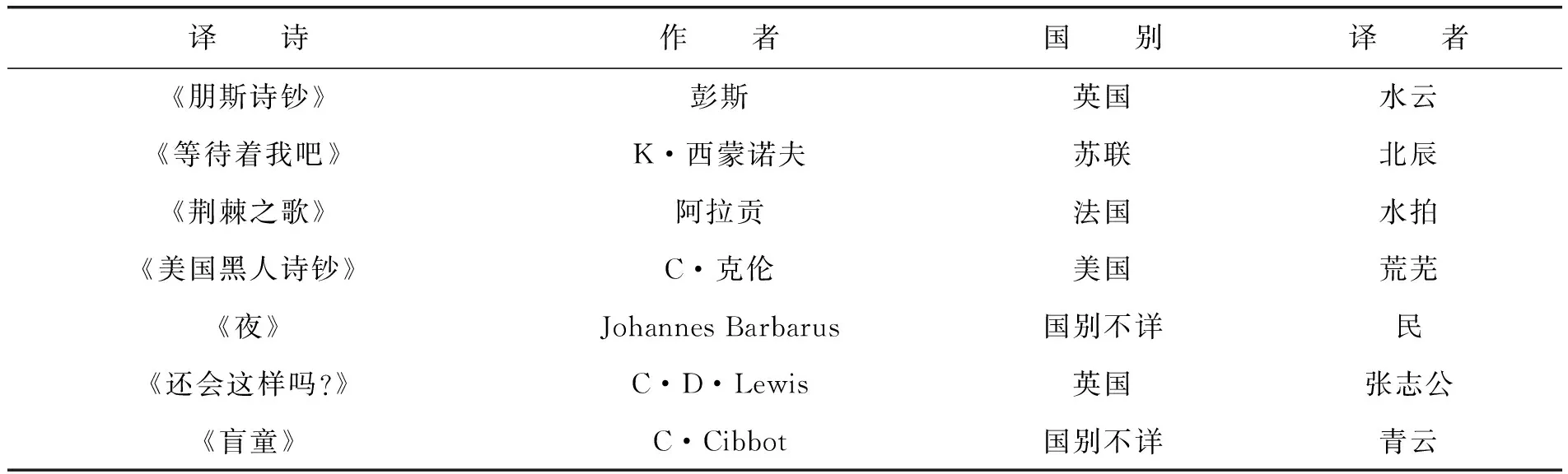

译诗的趋时性首先表现在翻译材料的选择上。在抗日民族解放战争的宏大场域中,文学就其政治倾向而言,是抗日救国的;就其思想特征而言,是民族解放意识。重庆的文学是为抗战服务的[1]55。在此精神指导下,各个期刊报纸都把文学视为抗战的有效武器。作为一份文人支持的民间报纸,《大公报》始终坚持为抗战服务的精神。总编张季鸾说:“时代变了,一切在战时,我们的副刊也应该随着时代变,再不能刊载一些风花雪月与时代无关的东西,每篇文章必须是战斗的,合乎时代意识。”[2]25《战线》在稿约中宣告:“本报欢迎投寄一切反映抗战之文艺作品,限于篇幅短稿先登。”[3]226随后的《文艺》整体编辑方针与《战线》基本一致。基于此,短小凝练却极具感染力和现实性的诗歌经常出现在副刊上。在刊登诗歌创作之余,副刊也十分重视翻译诗歌。《战线》与《文艺》刊登的翻译诗歌情况如表1和表2所示:

表1 《战线》上的译诗统计

表2 《文艺》上的译诗统计

文学具有时代性,是特定政治文化背景下的产物。抗战时期的文学往往作为政治意识的载体。翻译,作为一种社会文化实践,必然受到特定时期意识形态的影响和规导。诚如勒菲弗尔所言,意识形态“是一套观念网络,它由某一社会在特定时期内可以接受的观念形态和态度构成,由此读者与译者得以贴近文本”[4]126-127。由此看来,社会意识形态影响着译者在翻译过程中的抉择。异域文本被打上本土读者群易于理解的语言和文化价值的印记,贯穿了翻译的生产、流通以及接受等各个环节,并首先体现在对翻译文本的选择上[5]359。诗歌是抗战的“旗帜”和“炮弹”,因此,抗战诗歌的翻译具有明显的趋时性。全民性的民族战争将生活在此时期的每一个人都投入到了战争场域之中。

通过对《战线》和《文艺》上译诗选择取向的分析发现,译诗的选材适应了时代的需求,主要是来自苏联、捷克、匈牙利等国一些受压迫民族的诗歌或英美法的进步诗歌,诗人多为革命、爱国诗人或民主诗人,如苏联的马雅可夫斯基和西蒙诺夫、匈牙利的裴多菲、美国的惠特曼、法国的阿拉贡等。

(二)主题的选择

诗歌翻译的趋时性主要表现在主题的选择上。重庆版《大公报》文学副刊上的译诗对原诗主题的选择具有鲜明的时代情感,表现出强烈的战争环境下的书写主调,使译诗与政治现实有更紧密的联系。抗战时期重庆的诗歌翻译观念“最集中体现在对诗歌情感的‘规定性’倡导和对诗歌审美价值的意向性建构”[3]30。译者意识到诗歌和抗战结合的重要性和必要性,因此,译诗的“社会责任和民族责任”是衡量其价值的准绳[3]30。译者对战争和生命的体验及感受构成了微观环境书写,使《大公报》文学副刊译诗的主题大致表现为以下三种:

1.反抗与斗争主题

译诗主题表现为爱国、救亡,对法西斯侵略的坚决反抗,以及对民族英雄的颂扬。如《战线》1941年4月25日第55号刊登了由方言翻译的捷克诗人洛旦的《生命颂》,表达了对抗争和对顽强生命的歌颂。诗人通过对比的方法,以从烧窑里出来的、“经历了刻板制作的”没有生命的玻璃杯,反衬“从那透不过气来的/岩石重压下;/从那曲曲折折的岩石的裂缝中,/挣扎出来的野草”,赞颂野草的顽强生命力。全诗以象征手法激励中国人民反抗法西斯的侵略,并批判受法西斯主义摆布的无知、堕落的生命:“且看那人间的一角,/在一色的制服下/用一色的腔调喊着:/[Heil Hilter]!/……只是因为人家要他们这样喊,/就这样地喊着罢了,/不自由/而甘心于不自由的生命/才是肤浅的生命,/堕落的生命,/卑劣的生命。”

《战线》1940年5月28日第560号中由王语今翻译鲁布尔(国别不详)的《夏伯阳》具有叙事诗的特点,是对苏联卫国战争中一位民族英雄为国捐躯事迹的讴歌。面对“沙皇的将军们企图扼杀这个国家”,“为了共和国与她的自由,/夏伯阳带着勇敢的骑士奔向敌人而冲杀”。但是,由于敌人的卑劣,夏伯阳最后牺牲了,但之于民众他是永生的,也激励着更多的人守卫祖国:“在每一个雾白的山头,他在每一个原野之上。/他仍拨动着每一颗心脏。我们有着更多的夏伯阳。”战士把自己灿烂的生命献给了民族,诗人则用声声战鼓为英雄壮行。

2.自由与光明主题

译诗主题表现了人类对自由、和平的向往,对光明的追求与对黑暗的憎恶。正如《文艺》1944年3月12日第19期刊登的英国诗人彭斯创作的、水云翻译的《朋斯诗钞》中的一首政治抒情诗。诗人用诗歌吼叫出人民对强权者的忿怒,歌唱出人民对自由的向往:“为了苏格兰的国王和法律/坚强地拔出自由的刀剑,站着是个自由人,倒下也是个自由人”。

由苏联革命诗人马雅可夫斯基创作的、邹缘芷翻译的刊登在《战线》1941年1月7日第709号上的《一个非凡的冒险》,以拟人的手法描述太阳与诗人“我”之间的一场对话。诗人邀太阳来他家作客喝茶,“坐着和光辉谈着!”太阳奇异的光和诗人澎湃的激情一并作用,“光线与话语”击碎了暗夜的阴影。诗人的箴言和太阳的箴言“奔驰着/永恒地向光明,/处处向光明,/向光明,/直到极终!”马雅可夫斯基的作品充满了战斗的激情,这里诗人以狂奔的激情、象征的手法表现了对黑暗的憎恶和对光明的追求。反映光明主题的还有《文艺》1945年8月23日第78期由青云翻译的《盲童》,译诗以一个盲童的口吻倾诉对光明的向往,表现出抗战时期民众对光明的向往和革命的乐观主义精神。

此外,控诉和诅咒黑暗也反衬出对光明和自由的向往。《文艺》1945年3月25日第62期由Johannes Barbarus(国别不详)所作、民翻译的《夜》就是这样的一首诗。诗人通过对“空洞的长街”“穿了白色尸衣的银河”“面包店橱窗里的苍蝇尸身”“无家可归的狗”等意象的描写,于绝望的诗歌图景中,于“压得喘不过气”的黑暗中,“用拳头抗拒着梦魔似的高墙”,表现“反抗的灵魂”对自由与光明的憧憬和呼唤。

3.怀乡主题

怀乡则反映出诗人对地域的归属感和对昔日美好家园的怀想。在现实抗战语境中,对故乡的美好回忆与故乡备受摧残的现实对比,立体地再现了战争带给人民大众的灾难,在对昔日故乡深刻的眷念中折射出诗人对侵略战争的憎恶。《战线》1940年9月20日第641号刊登的由春江翻译的美国诗人惠特曼的《惠特曼诗三首》之三《故乡的怀念》也属于这类题材。全诗从细节入手,通过树木、花草、溪流、田野、稻米,详细地描述了南方的一草一木,深情地诉说着诗人对“磁石一般的南方”“馥郁的南方”的思念。

简言之,在民族危亡的紧要关头,翻译的政治性日益得到强化,译诗更强调选题和内容的趋时性和实用性,注重与现实的紧密联系,从而实现了翻译作品的社会价值。

三、抗战译诗的大众化

社会主流意识形态和政治语境决定了翻译诗歌的社会功能,而社会功能的实现取决于译诗的社会传播,这既需要“译者审美选择和社会文化需求的统一”,又需要译者和读者“达成双向认同”[6]78。抗战是大众的抗战,要动员民众,文学必然要走通俗化的道路。正如朱自清所说:“抗战以来,一切文艺形式为了配合战争需要,都朝着普及的方向走,诗作者也就从象牙塔里走上十字街头。”[7]346诗歌的大众化是历史的选择,也是文艺的选择。多数文艺工作者认为战时的诗歌要大众化、战斗化和通俗化[3]118。抗战译诗与创作诗歌一样,其目的是激发大众的爱国和抗战激情。翻译目的决定翻译标准、翻译策略以及译文表现形式等。要唤起民众的抗战热情,译诗就需要采用大众化的语言,追求通俗易懂、朗朗上口。因此,大众化被提升到空前的政治高度。具体来说,大众化主要体现在译诗的语言和形式两个方面。

(一)译诗的语言特征

抗战时期的诗歌翻译有两个“重要的向度”:一是“重视诗歌作品情感的煽动性”,二是“重视诗歌的接受和理解”[3]59。“译者为了充分实现其翻译的价值,使译作在本土文化语境中得到认同,他在翻译的选择和翻译过程中就必须关注隐含读者的文化渴求和期待视野。”[8]3因此抗战译诗不仅要在内容上“鼓动大众的抗战情绪”,而且在语言上“也要注意语言和诗句的通俗性和大众化”[3]59。

随着抗战的爆发,广大诗人在战火中颠沛流离,使他们获得了与群众深入接触的机会。在与人民大众的密切接触中,诗人们的艺术立场、审美态度逐渐向民众靠拢。新诗大众化与诗歌艺术性的结合是《战线》讨论的主要问题之一。尤其值得一提的是,《战线》大力提倡朗诵诗运动,认为朗诵诗是最能体现诗歌大众化特点的诗体之一,其中著名的朗诵诗人是高兰。高兰的诗“语言明白如话,形象、画面、故事与诗情交汇。……把个人性和民族性结合得非常完美”[9]75。之后的《文艺》基本延续《战线》的风格,虽然诗歌比重有所减少,但在两年的81期内,发表的诗歌仍有50多首(包括译诗),语言追求大众化和通俗化。

出于宣传抗战的需要,译诗与创作诗歌一样,在语言表达上同样是以广大人民群众能否理解和接受为出发点和归宿。战时的读者是全体民众,其读者定位决定了翻译策略以归化为主,如茅盾所说,“在这抗战期间的作品大众化,就必须从文字的不欧化以及表现方式的通俗化入手。我们为了抗战的利益,应该把大众能不能接受作为第一义,而把艺术形式之是否‘高雅’作为第二义”[10]152。努力使译诗具有更大的可读性,这是实现抗战宣传的翻译目的所决定的。从译介学的角度来看,翻译文学是民族文学的一个组成部分[11]245,发挥着和民族文学同样的作用和影响。那么抗战译诗即是本土诗歌创作的组成部分,与抗战诗歌一道,在20世纪三四十年代的时代语境中形成了诗歌的另一种发展道路——“大众化”,在语言上沿用20世纪20年代前后诗歌语言的常体白话乃至口语[12]92。从传播学视角看,翻译实际上是一种跨文化的信息传播活动。传播者与受众的利益是否一致,会影响到传播效果[13]206。抗战是全民族的事业,意识形态的高度统一使译者的信息传递和受众的信息接受相互依存,形成互动。此外,“受众对媒介的接触程度对传受双方的信息分享影响较大”[13]210。作为大众传播媒介之一,抗战时期的重庆版《大公报》,发行量高达九万多份,几乎等于《中央日报》等其他九家报纸的总和,在全国各地的读者心中是“生了根的”[14]158,具有极强的舆论推动作用。副刊与新闻版面相互配合,发挥最大限度的宣传作用,取得了很好的传播效果。

《战线》和《文艺》上的译诗在语言上均是通俗的白话诗。值得一提的是,《战线》1940年9月20日第641号刊登春江翻译的《惠特曼诗三首》。译本的选择同样受到翻译目的和意识形态的规约。惠特曼的诗以颂扬民主、自由和平等为主调,歌颂劳动人民,为奴隶的解放而高声放歌,展现出大众化的审美取向和革命精神。译介美国平民诗人惠特曼的诗歌,带给广大文艺工作者精神上和行动上的鼓舞。另外,语言的大众化还体现在抗战宏大叙事中对个人情感的描述上。比如《战线》1940年8月24日第614号中,由匈牙利革命诗人裴多菲创作的、企程翻译的《回家》。裴多菲多采用民歌体写诗,这首《回家》采用独白来表现久别故乡的儿子在即将回家看望母亲时既激动又忐忑的复杂心情:“回家去,一路上/我陷在沉思中了:/看见母亲的目光,/用什么话来向她问好?……在我的脑海里,/已经涌起了千言万语,/时光似乎停留了,/……我走进了家门。迎出来母亲,/她向我伸出了双臂,/这时,好似果子挂在树上,/我默默地把话语留在唇边。”

(二)译诗的形式特征

抗战诗歌在形式上主要是自由诗,主要体现为韵律的自由和形态的自由。具体来说,“自由诗没有固定的格式韵律,节与节之间没有对等的诗行,行与行之间没有对等的字数,这种自由开放的诗体可以使诗人毫无约束地抒发自己的情感”[12]210。自“五四”以来,白话入诗和诗歌平民化一直是新诗的发展思潮。内容与形式是统一的,新内容和新思想必然需要新形式来作为载体。“旧瓶装新酒”不是长久之计,要做到诗歌真正的大众化就必须创造出能够真实地展现内容的形式。抗战时期,由于自由诗脱离了形式的桎梏,能更好地表达激烈的情感和发挥宣传的功效,因而成为抗战诗歌最主要的形式。“诗歌翻译的形式取决于译入语国当下流行的诗歌形式,而非原诗形式。”[12]172外国诗歌只有朝着民族当下性诗歌形式的方向翻译才能在译入国的文化语境下得到认同。因此,以自由诗的形式去译介外国诗歌,或选择外国诗歌中的自由诗进行翻译是抗战语境的当下性所决定的。《战线》和《文艺》上发表的译诗均是自由诗,其中形式排列比较典型的是《战线》1940年10月28日第669号由春江转译自1940年8月4日美国《工人日报》刊登的苏联革命诗人马雅可夫斯基的《不准侵略中国》。苏联诗人马雅可夫斯基的诗歌充满战斗的激情,因其大众性和革命性受到中国抗战诗坛的青睐。抗战期间“文协”开展了一系列纪念他的活动,推动了这位革命诗人在中国的译介。1940年4月14日在他逝世十周年纪念日上,“文协”借中苏文华协会举行了纪念晚会。当日的《新华日报》也刊登了“马雅可夫斯基逝世十周年纪念特辑”。《不准侵略中国》表现了外国民众对中国人民抗日战争的支援。抗战期间,许多国际友人创作了支持中国人民抗战题材的诗歌,这类诗歌被译介到中国,让中国人民感到我们并不是孤军作战,更坚定了抗战必胜的信念。下面简要分析译诗《不准侵略中国》的形式特征:

战争,

帝国主义的女儿,

这妖怪,

大摇大摆地走进了世界。

工人们,呐喊着,不准侵略中国!——

嘿,麦克唐纳,

别去干涉

联盟的事情,不许乱讲废话。

退回去,无畏舰!

不准侵略中国!——

在使馆的房间里,

大亨们小心谨慎地

坐着,编结着阴谋的网子。

我们要扫除这个蜘蛛网。

不准侵略中国!——

苦力,

别再不声不响地,用黄包车拉他们啦,

挺起你们的胸膛来。

不准侵略中国!

他们

想用殖民地

来碾碎你。

四万万,

你们不是猪囊。

再响亮一点儿,中国人:

不准侵略中国!——

已经是你们

赶走这些头儿们的时候啦

把他们甩到中国的墙外去,

世界的海盗们,

不准侵略中国!——

我们愿意

拿经验,

拿接济,

帮助

一切被压迫的人们

去战斗。

中国呀,我们是站在你们这一边的!

不准侵略中国!

工人们,

把强盗们赶出去

乘着在晚上,你们的忿怒的口号

像火箭一般地响着:

不准侵略中国!

译诗没有固定的韵律,没分诗节,诗行之间字数或多或少、没有规律、错落有致,保留了原诗马雅可夫斯基“楼梯体”的形式,即把本来是一句或一行的诗分为两行,突出诗的顿歇作用。这种视觉的特意安排使换行部分的字词意义得以突出,创作出某种特定的语调,是根据情感起伏营造的内在节奏,是情绪的自然抒写和自然流露,便于朗诵。“情感的波动,即是诗的音节;情感的焦点,即是诗的高潮。”[15]83为了激励中国人民反抗法西斯的压迫,控诉战争的残酷,诗人把描述的对象“战争”“苦力”“四万万”“工人们”单独列行,通过诗行的排列组织和语义的顿歇突出诗歌的内容,加强诗歌的情绪,形成有节奏的激烈跳荡,彰显着马雅可夫斯基战斗精神熏陶下的苏联人民对侵略战争的批判和对中国人民抗战事业的支持。

四、结语

抗战时期,重庆版《大公报》向中国大众译介外国文学,其中诗歌是最为兴盛的文学体裁。诗歌最能体现人类激情,同时它的富于鼓动性在战争时代有着特别的现实意义[16]250。《大公报》文学副刊刊登诗歌译作,外国诗歌一旦进入抗战语境,翻译所产生的象征意义及其政治价值必然受制于中国文化语境。翻译让位或服从于抗战民族解放的宏大叙述,成为反法西斯战争话语的重要组成部分[17]32。诚如Venuti所说:“通过建立外交的文化基础,翻译在地缘政治关系中强化国家间的同盟、对抗和霸权。”[18]67-68《战线》和《文艺》两个文学副刊秉承《大公报》一直以来重视现代诗歌的传统,其译诗在选材、语言和形式上服务于抗日民族解放的政治语境。对重庆版《大公报》两个文学副刊抗战诗歌翻译的历史考察既能从一个侧面管窥重庆抗战诗歌的译介轨迹,也能充分体现翻译在构建异域文化上的强大作用。

[1]靳明全. 重庆抗战文学论稿[M]. 重庆:重庆出版社,2003.

[2]陈纪滢. 三十年代作家记[M]. 台北:成文出版社有限公司,1980.

[3]吕进,熊辉,张传敏,等. 重庆抗战诗歌研究[M]. 重庆:西南师范大学出版社,2009.

[4]Hermans T. Translation Systems: Descriptive and System-oriented Approaches Explained [M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2004.

[5]劳伦斯·韦努蒂. 翻译与文化身份的塑造 [C]// 查正贤,译.许宝强,袁伟. 语言与翻译的政治. 北京:中央编译出版社,2001.

[6]俞佳乐. 翻译的社会学研究[M]. 上海:上海译文出版社,2006.

[7]朱自清. 抗战与诗[C]//朱自清全集(第2卷). 南京:江苏教育出版社,1988.

[8]谢天振,查明建. 中国现代翻译文学史(1898—1949)[M]. 上海:上海外语教育出版社,2004.

[9]刘淑玲. 《大公报·战线》与抗战时期的朗诵诗[J]. 河北学刊,2001(6): 74-77.

[10]茅盾. 大众文艺化问题[C]// 洛蚀文,编. 抗战文艺论集. 上海:文缘出版社,1939.

[11]谢天振. 译介学[M]. 上海:上海外语教育出版社,2003.

[12]熊辉. 外国诗歌的翻译与中国现代新诗的文体建构[M]. 北京:中央编译出版社,2013.

[13]胡正荣,段鹏,张磊. 传播学总论[M]. 北京:清华大学出版社,2008.

[14]徐铸成. 报人张季鸾先生传[M]. 北京:三联书店出版社,1986.

[15]苏光文. 抗战诗歌史稿[M]. 成都:四川教育出版社,1991.

[16]朱晓进,等. 非文学的世纪:20世纪中国文学与政治文化关系史论[M]. 南京: 南京师范大学出版社,2004.

[17]廖七一. 抗战历史语境与文学翻译的解读[J]. 中国比较文学,2013(1):22-33.

[18]Venuti L. The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Differences [M]. London &New York: Routledge, 1998.

OnPoetryTranslationofTaKungPaoofChongqingduringthePeriodofAnti-JapaneseWar

LUO Ping

(School of Foreign Languages, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

Two literary supplementsFrontandLiteratureandArtinTaKungPaoof Chongqing were important parts of literature in the Anti-Japanese national united front, on which many original and translated poems were published. The study on poems translated about the war, language expression and forms acceptable to the broad masses reveals that translation was influenced by the dominant ideology and political and cultural contexts of the war.

TaKungPaoof Chongqing;Front;LiteratureandArt; poetry translation during the period of Anti-Japanese War

H315.9

A

2095-2074(2015)04-0065-07

2015-06-04

重庆社会科学规划基金项目(2014YBYY082)

骆萍(1979-),女,重庆人,重庆工商大学外国语学院讲师,翻译学硕士。