中国独立纪录片的生存之道

覃柳笛

“体制内纪录片,比如央视拍一套纪录片,费用是相当高的,动不动就几千万元投入,而独立纪录片仍然面临生存窘境,更多依靠CNEX这样的独立纪录片机构的扶持”

纪录片《喜马拉雅天梯》剧照

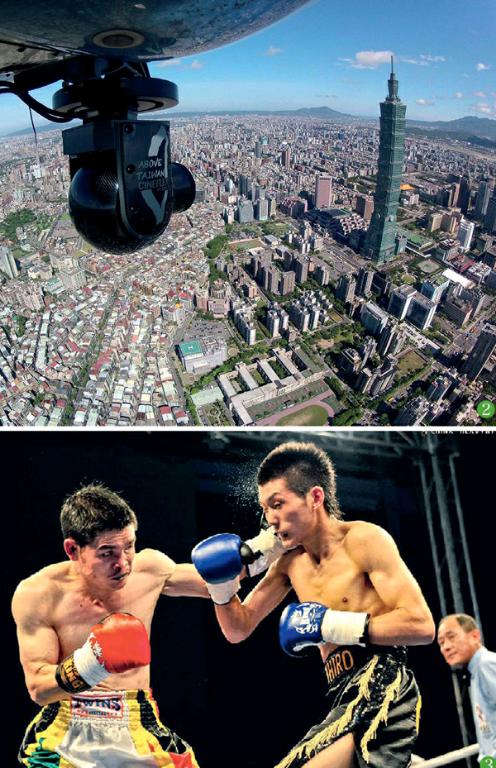

纪录片《看见台湾》剧照纪录片《千锤百炼》剧照

一部名为《喜马拉雅天梯》的纪录片在2015年10月登陆院线。根据猫眼电影数据统计平台,其上映5天的票房为345万元。

导演萧寒在接受媒体采访时说:“万一票房能超过1000万元,纪录片人就有了信心。”

然而,因为漫长的拍摄周期和超过千万元的投资,该片无疑将面对坎坷的市场前景和莫测的风险。

中国纪录片和大银幕之间,还差一架“天梯”。

国产纪录片一直是电影院线的“稀有动物”,近两年上映的两部纪录片——《千锤百炼》《我就是我》都票房惨淡。更多纪录片创作者只能在院线和电视台之外寻找播出平台。

独立纪录片导演杜海滨刚刚凭借《少年·小赵》获得第39届香港国际电影节评审团奖导演,但他却告诉《瞭望东方周刊》:“我从未想过自己的作品能上院线。”

独立纪录片导演是这样一群人——自己为创作承担资金或寻求民间机构的支持,对作品自我操控权更大,创作彰显个人态度。

根据《中国纪录片发展研究报告2015》,近两年中国纪录片创作呈增长之势。2014年中国纪录片行业年度生产投入约19亿元,总收入约30亿元,与2013年相比,增长约33%。

然而,2014年中国电影票房直逼300亿元人民币,其中纪录电影票房仅为2000万元。虽然像《舌尖上的中国》这样的电视纪录片综合收益已经超过5亿元,独立纪录片人却仍在徘徊和坚持中寻求生存之道。

希望摆脱单打独斗的状态

纪录片《成名之路》导演吴皓告诉《瞭望东方周刊》,现在中国独立纪录片筹集资金主要有4种方式:基金会的支持、电视台和独立组织的预购、私人投资者的投资和众筹。

其中,私人投资者多是对某个话题或议题有关注,甚至有一些是涉及到产品宣传需要,大部分私人投资者投资的纪录片更像是命题创作。众筹集资的方式多用于商业片创作,目前在国内独立纪录片的投融资中所占比重较小。

吴皓认为比较重要的是基金会的支持,然而在国内此类组织还比较少,尤其是对独立纪录片的扶持。

“励志、娱乐的纪录片更容易为主流接受,独立纪录片往往被认为有狮子、老虎一样的棱角。”杜海滨这样说。

他也感觉到,“官方有愿望发展纪录片产业,但是现在可能还没有把好这个脉,还在摸索如何去做。”

吴皓认为,在媒体平台做主流纪录片更轻松一些,如果做独立纪录片,没有名气的青年导演不容易找到投资方,可能需要自己去承担费用。等到具备经验和行业名气的时候,更容易找到一些民间机构的支持,比如CNEX。

“给下一代太平盛世的备忘录。”CNEX 在官方网站上这样表述自己的目标。

CNEX项目创始人之一陈玲珍告诉《瞭望东方周刊》,“我们想给导演创造最好的创作环境,宣发、集资都是我们来执行。”

她做这件事源于对独立纪录片态度的激赏:“独立就是自己管自己,自己主导自己的创作。”

在过去,导演杜海滨一直是单打独斗的状态,一部纪录片从拍摄、剪辑到放映都是自己一个人完成,“长期这样会身心俱疲”。

自从和CNEX合作之后,他不再为创作以外的事操心,“它承担了本来就不该我负责的那部分,我只需要把我想做的东西跟CNEX沟通好,配合出阶段性报告。筹款不用我操心,我只负责把片子做完,这个片子适合在哪里放,如何运作是他们考虑的事情。”

“体制内纪录片,比如央视拍一套纪录片,费用是相当高的,动不动就几千万元投入,而独立纪录片仍然面临生存窘境,更多依靠CNEX这样的独立纪录片机构的扶持。”杜海滨说。

陈玲珍期待更多这样的机构出现,去帮助纪录片的发展,然而“数量少,缺乏执行力”依然是她对国内纪录片基金会发展状况的印象。

由于国内纪录片机构组织相对缺乏,很多独立纪录片制作者偏向于寻求国外基金会的支持和赞助。此外还有电视台预购。吴皓表示,国内电视台也会预购一些“健康积极”的独立纪录片,但是提供的费用非常少,不足以支撑拍摄经费。国外电视台能提供的费用则相对多一点,约有几万美元,但依然有限。

至于国外基金会对什么样的纪录片感兴趣,吴皓坦言:“多与社会议题相关,或者纪录片本身有很好的故事,电影语言比较创新。”

杜海滨认为,拍摄独立纪录片不意味着要预设一个与主流和管理层“对着干”的立场,“我在拍摄过程中,只对我拍摄的人物或者是我要表达的某个议题感兴趣,吸引我的一定是这个人本身所具有的魅力、人性的光辉,而不是事先就预设某种斗争的姿态。”

发行的尴尬

一部纪录片制作完成以后,如何推广和发行是更为艰巨的事情。

在成熟的院线市场上,纪录片并不少见,同时能带来良好的商业回报。

法国纪录片《上学路上》曾以164%的收益率,成为2013年法国电影中收益率最高的电影。

2014年,俄罗斯电影总票房为7.5亿卢布,其中纪录片贡献了3亿卢布。

而在中国台湾,纪录片《看见台湾》曾在一个月内票房突破1.4亿元新台币,长线放映3个半月后,票房超过2亿元新台币。

一部记录一对老年夫妇日常生活的韩国纪录片《亲爱的,别过河》,制作费用仅68万元,公映7天后观影人次超过10万,是韩国电影史上最快突破10万观影人次的小成本影片。

然而在中国内地,迄今几部大规模进入市场的纪录片,都是在商业院线中惨烈混战,与娱乐大片短兵相接。

2013年12月,张侨勇讲述四川大凉山拳击少年命运轨迹的纪录片《千锤百炼》上映,被看作“纪录片进院线”迈出的第一步。

影片公映覆盖70个城市,当时《好莱坞报道》撰文,形容这是“中国历史上最大规模公映的纪录片”。

然而,《千锤百炼》最终的放映场次仅为383场,票房7万元。即便如此,导演张侨勇仍表示:“纪录片能够进入院线,已经是一种成功。”

2014年暑期档,由“艾美奖”导演范立欣执导,以《快乐男声》为背景的纪录片《我就是我》上映,讲述一群少年在选秀比赛中的冲撞和迷惘,却并未收获“粉丝经济”的果实——公映3天累计票房仅490万元。付出与收入严重不成正比。

由于缺少稳定的观众群和长线放映的模式,纪录片进院线往往遭遇尴尬。

杜海滨坦言:“中国的纪录片受众群还处于萌芽状态。目前对于中国观众来说,掏钱去院线看一个纪录片,可能还不是一个很成熟的时机。”

吴皓认为,当前中国观众对纪录片的欣赏品味仍停留在电视台制作的传统纪录片,比如Discovery等,偏艺术的纪录片在国内不好卖。

不过在杜海滨看来,《千锤百炼》这样的纪录片并非不适合在电影院上映,“励志,制作精良,有艺术质感。这样的影片是可以抓住人的,观众只要去看一定会被感动。”

“《喜马拉雅天梯》同样适合影院观众,因为具备视听奇观。”他补充。

他认为,《千锤百炼》欠缺的是宣传,既然想在中国当下的商业市场上搏一把,就应该做一些功课,了解中国电影市场的规矩。“中国电影现在要获得票房,宣发一定要做好,至少要投入几百万元,但对于纪录片导演来说,几百万元相当于又拍了好多部片子,他没有那么多钱去做。”

题材决定传播

相比媒体纪录片在电视台和视频网站播出,独立纪录片在传播上更依赖影展。

“比如会在盒子咖啡、单向街这样的公共空间播放,逐渐有些独立纪录片成绩不错,最后也会得到在媒体播出的机会。”陈玲珍说。

然而将国内的独立纪录片卖给国外的发行机构,就又涉及到东西方文化差异的问题。

独立纪录片导演赵青对《瞭望东方周刊》回忆起自己拿着作品《我只认识你》到国际纪录片推介会时的情形,“我拍的片子整体节奏比较慢,可能更符合东方人的口味,所以会上没有一个北美的发行商向我咨询。”

相比之下,吴皓的《成名之路》受到较多关注,“可能因为他的片子故事性更强,”赵青推想。

为了帮助更多的中国独立纪录片制作者“融入到国际大环境中,以获得国内外电视播出平台和媒体的更多关注”,CNEX设立了纪录片提审大会,同时开设了一些讲座,培训纪录片人如何去阐释自己片子的主题。

“不是所有独立纪录片人都能搞清楚到底要去找谁,才能有针对性地把自己的作品卖出去。”陈玲珍说。

对于大多数导演而言,拍摄独立纪录片是一种实现自我价值的过程,这是一种在徘徊中需要坚持下去的勇气,更是一种情怀。

像杜海滨早期的一部作品《铁路沿线》,曾获中国首届独立映像展最佳纪录片和日本山形国际纪录片电影节特别奖,关注的是靠变卖废品及偷盗为生的边缘群体。

当被问到为何选择这样的被拍摄对象时,杜海滨说:“有些人会问我,有那么多吃得饱穿得体面的人你不拍,非要拍一些犄角旮旯的流浪者,但我觉得那就是符合特定年龄阶段的一种情怀,应该被包容和理解。”

除了个人情怀,也有人认为纪录片应该更重视传播。大型纪录片《河西走廊》的制作机构北京博璟文化传播有限公司战略部总监高昂告诉《瞭望东方周刊》,纪录片首先需要解决的一个难题就是题材的选择。

他认为在之前的发展中,中国纪录片产业对于传播所做的实践比较有限。实际上,选择什么样的题材,很大程度上决定着传播所能达到的广度和深度。