混凝沉淀处理煤制甲醇废水的实验研究

赵忠萍, 郑彭生, 高 杰

(1.兖矿国宏化工有限责任公司, 山东 邹城 273512; 2.煤科集团杭州环保研究院, 杭州 311201)

混凝沉淀处理煤制甲醇废水的实验研究

赵忠萍1,郑彭生2,高杰2

(1.兖矿国宏化工有限责任公司, 山东 邹城 273512; 2.煤科集团杭州环保研究院, 杭州 311201)

为进一步提高煤制甲醇废水中SS及COD的去除效果,采用混凝沉淀工艺对煤制甲醇废水进行预处理。通过混凝搅拌实验分析混凝剂加药量、混凝时间、PAC与PAM复配投加对浊度及COD去除效果的影响。结果表明:在PAC、PAFC及PFS三种混凝剂中,最佳混凝剂为PAC;在PAC加药量为60 mg/L的情况下,最佳混凝时间为20~25 min;在PAC投加60 mg/L、非离子型PAM投加 0.2 mg/L、混凝20 min的条件下,PAC与PAM复配投加可避免胶体再稳,并将浊度及COD的去除率分别提高至81.8%和12.5%。

煤制甲醇废水; 混凝沉淀; 预处理

0 引 言

近年来,作为清洁能源和石油化工原料的替代品,甲醇的市场需求持续增加。在我国,煤制甲醇已成为生产甲醇的主要方式[1],但煤制甲醇废水的处理问题却在一定程度上限制了煤制甲醇企业生产规模的扩大。煤制甲醇废水来源于煤制气的发生、净化、合成等工艺过程,一般包括煤气化废水、地面冲洗水、煤浆系统冲洗水、甲醇精馏废水、杂醇油、氢回收装置含醇废液、脱硫废水及部分生活污水[2]。对于煤制甲醇废水的处理,国内一般采用SBR及A/O工艺进行生化处理[3-7],相关研究及应用较多[8-9],而对物化预处理技术的研究文献却很少[10]。实际上,水煤浆加压气化过程中产生的SS和不溶性COD需要在生化处理之前进行混凝沉淀预处理,由此可强化处理系统对SS和COD的去除,确保最终出水水质满足高标准水质排放要求。

1 材料与方法

1.1原水水质

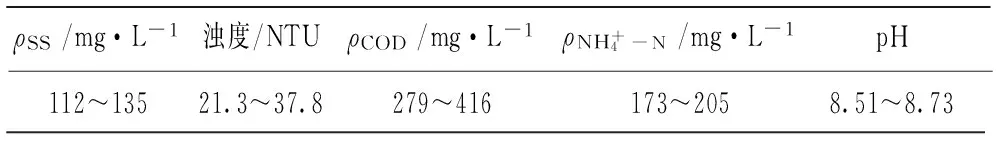

实验用水取自兖矿国宏化工有限责任公司污水处理站调节池,国宏公司采用“德士古”水煤浆加压汽化、克劳斯脱硫、低温甲醇洗[11]等工艺生产甲醇。调节池中的综合废水以汽化废水为主,另外还包括煤浆系统冲洗水、甲醇充装站冲洗水及厂区生活污水,实验期间的具体水质情况见表1。

表1 进水水质

1.2实验方法

2 结果分析

2.1混凝剂优选

图1 混凝剂投加量对各指标的影响

由图1a可见,对于PAC及PAFC两种药剂来说,在加药量D≤60 mg/L的情况下,随着加药量的提高,出水浊度减小;当D=60 mg/L时,出水浊度最低;当D>60 mg/L后,随着加药量的提高,出水浊度增大,而提高PAFC加药量对浊度的影响更为明显。对于PFS来说,在加药量D≤20 mg/L的情况下,随着加药量的提高,出水浊度都随着加药量的提高而减小;D=20 mg/L时,出水浊度最低;D>20 mg/L后,继续提高PFS加药量不利于浊度的去除。

对比三种药剂对浊度的去除效果可以发现: PAC、PAFC的最佳加药量均为60 mg/L,在最佳加药量时对浊度去除效果优于PFS,PAC对浊度的去除率为79.2%;当三种药剂的加药量大于最佳加药量后,胶体颗粒吸附脱稳后发生再稳,出水浊度都随着加药量的提高而增大,在投加PAC的情况下,浊度的增加趋势较为平缓;单独使用铝盐或铁盐做混凝剂易发生胶体再稳现象,这是由于颗粒因超荷现象而导致的重新稳定,在单独使用无机混凝剂时,要注意控制混凝剂的用量,避免胶体再稳现象的发生。考虑到实际运行过程中煤化工废水水质的波动,PAC对浊度去除效果较其他两种药剂更为稳定可靠。

从图1b可以看出,加药量在10~80 mg/L的范围内,PAC、PAFC及PFS对COD的最高去除率分别为11.6%、8.6%和5.9%,PAC对COD的去除效果最好,最佳加药量为60 mg/L。对于这三种药剂,当加药量大于最佳加药量之后,COD的去除效果明显变差。

从浊度、COD的去除效果和出水水质的稳定性上来考虑,PAC较其他两种药剂更有优势。目前,PAC、PAFC和PFS的市场价格分别为1 500、1 500和1 800元/t,因此,从处理效果和运行成本上考虑,最佳混凝剂为PAC。

2.2混凝时间的影响

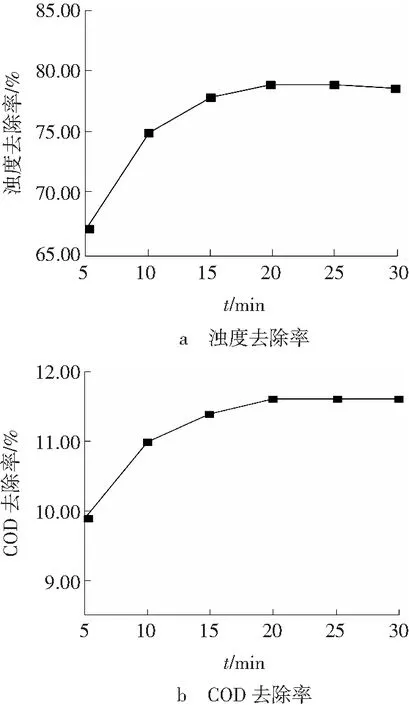

选择PAC投加量为60 mg/L,改变混凝时间分别为5、10、15、20、25和30 min,考察混凝反应时间对浊度及COD去除率的影响。在总的混凝时间中,首先以200 r/min快速搅拌1 min,剩余时间再以50 r/min进行慢速搅拌,静置沉淀15 min后,打开取水样阀门排出上清液,测试出水指标,实验结果如图2所示。

图2 混凝时间对各指标的影响

从图2可以看出,混凝时间在20 min以下时,浊度及COD的去除率随混凝时间的延长而增大,当混凝时间大于20 min后,延长混凝时间对处理效果的影响可忽略。快速搅拌阶段主要是以凝聚过程为主,形成初级微絮体,快速混合之后则主要以絮凝过程为主,形成较大的、沉降性能好的絮体。充足的搅拌时间可以使混凝剂与废水中的悬浮颗粒充分接触,使得絮体进一步碰撞聚集,最后形成更大的絮凝体。

2.3PAC与PAM复配投加

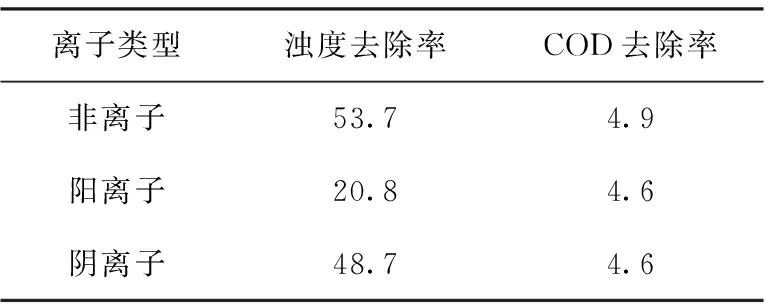

将20 mg/L PAC分别与0.2 mg/L非离子、阳离子、阴离子三种离子类型的PAM进行复配投加,考察三种复配投加方式对浊度及COD的去除效果,不同离子类型PAM的助凝效果见表2。

表2 不同离子类型PAM的助凝效果

从表2可以看出,在浊度的去除效果上,非离子型PAM助凝效果最佳,阴离子次之,阳离子型PAM最差;与单独投加PAC相比,投加三种离子类型的PAM做助凝剂都可以提高对COD的去除率。对比三种离子类型PAM的助凝效果可以发现,非离子PAM及阴离子PAM可以用做助凝剂与PAC复配投加,非离子PAM的助凝效果更好。

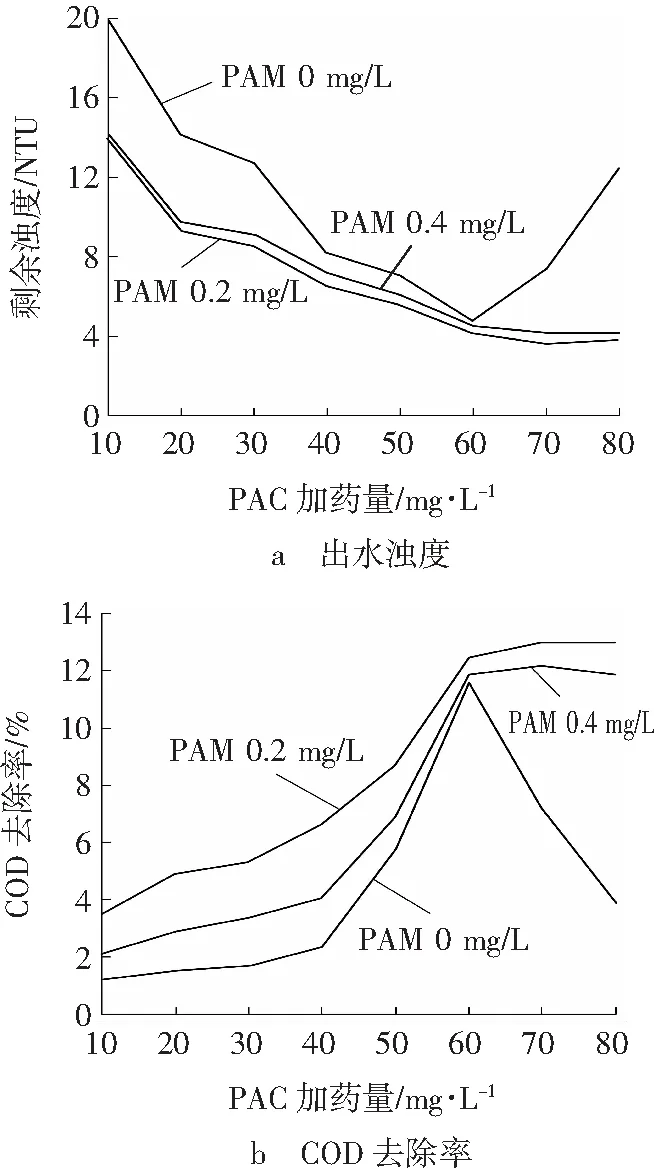

选取0.2、0.4 mg/L两种不同剂量的非离子PAM与PAC进行复配投加,考察PAC与PAM复配投加对浊度及COD去除效果的影响,如图3所示。

从图3可以看出,与单独投加PAC相比,0.2、0.4 mg/L两种剂量的PAM对浊度及COD的去除均有明显的促进作用,PAC投加量在40 mg/L以下时,PAM的助凝效果尤为明显;当PAC投加量大于60 mg/L以后,PAC与非离子PAM复配投加方式下的剩余浊度及COD去除率基本稳定,未出现单独投加PAC时的胶体再稳现象;在助凝效果上,0.2 mg/L加药量的非离子 PAM优于0.4 mg/L的加药量的非离子PAM。在PAC投加60 mg/L、非离子PAM投加0.2 mg/L、混凝20 min的条件下,混凝沉淀对浊度及COD的去除率分别为81.8%和12.5%,测得上清液SS质量浓度为16.2 mg/L。

图3 PAC与PAM复配投加对各指标的影响

3 结 论

(1)以浊度和COD去除效果作为评价指标,在PAC、PAFC及PFS三种混凝剂中,最佳混凝剂为PAC,在PAC加药量为60 mg/L的情况下,混凝沉淀对浊度及COD的去除率分别为79.2%和11.6%。

(2)PAC投加量为60 mg/L的条件下,混凝时间在20 min以下时,浊度及COD的去除率随混凝时间的延长而增大,当混凝时间大于20 min后,延长混凝时间对处理效果的影响可忽略。

(3)对比三种离子类型PAM的助凝效果可以发现,非离子PAM及阴离子PAM可以用做助凝剂与PAC复配投加,非离子PAM的助凝效果更好;与单独投加PAC相比,PAC与非离子PAM复配投加可提高混凝沉淀效果,避免胶体再稳,在PAC投加60 mg/L、非离子PAM投加 0.2 mg/L、混凝20 min的条件下,混凝沉淀对浊度及COD的去除率分别为81.8%和12.5%,上清液悬浮物质量浓度为16.2 mg/L。

[1]李明. 中国煤制甲醇的发展研究[J]. 洁净煤技术, 2011, 17(4): 41-42.

[2]曾科, 买文宁, 王敏璞. 甲醇生产废水处理技术应用研究[J]. 化工设计, 2009, 19(6): 39-41.

[3]代伟娜, 贺延龄, 李恒. SBR法处理煤制甲醇废水工程实例[J]. 水处理技术, 2011, 37(10): 128-130.

[4]杨冬梅. 60万t/a 甲醇废水处理方法及应用技术改造[J]. 神华科技, 2011, 9(2): 90-92.

[5]韩洪军, 李慧强, 杜茂安, 等. 厌氧/好氧/生物脱氨工艺处理煤化工废水[J]. 中国给水排水, 2010, 26(6): 75-77.

[6]贾永强, 李伟, 李立敏, 等. 新型生物组合工艺处理甲醇废水的应用研究[J]. 环境工程, 2014, 32(9): 23-25.

[7]王冬, 颜芳. 煤气洗涤废水生化处理技术的研究与应用[J]. 煤化工, 2008(5): 50-53.

[8]任庆伟, 商登峰, 刘青海, 等. 新型煤化工企业水处理工艺方案设计优化[J]. 工业水处理, 2010, 30(7): 87-90.

[9]靳艳文. SBR工艺处理甲醇废水工业应用的研究[D]. 鞍山: 辽宁科技大学, 2013.

[10]张鹏娟, 武彦巍, 张莹莹, 等. 预处理-A/O-絮凝沉淀-BAF 工艺处理煤制甲醇生产废水[J]. 水处理技术, 2013, 39(1): 84-88.

[11]赵鹏飞, 李水弟, 王立志. 低温甲醇洗技术及其在煤化工中的应用[J]. 化工进展, 2012, 31(11): 2442-2448.

(编辑徐岩)

Experimental study on treatment of coal-to-methanol wastewater by coagulating sedimentation

ZHAOZhongping1,ZHENGPengsheng2,GAOJie2

(1.Yankuang Guohong Chemical Co Ltd., Zoucheng 273512, China; 2.Hangzhou Environmental Research Institute of China Coal Technology & Engineering Group, Hangzhou 311201, China)

This paper arises from the need to further improve the removal effects of SS and COD in coal-to-methanol wastewater using coagulating sedimentation as a pretreatment process to pretreat coal-to-methanol wastewater and analyzing the impacts of coagulation tests on coagulant dosage, coagulation time, compound addition with PAC and PAM. The results show that PAC is the best coagulant of three coagulant agents—PAC, PAFC and PFS; the best coagulation time is 20~25 min in the presence of the PAC dosage of 60 mg/L; compound addition of PAC and PAM can avoid the new stability of colloids and raise the removal rates of turbidity and COD to 81.8% and 12.5%, as in the case of the dosage of 60 mg/L PAC and 0.2 mg/L nonionic PAM.

coal-to-methanol wastewater; coagulating sedimentation; pretreatment

2015-03-23

究矿集团有限公司科学技术项目(201288)

赵忠萍(1975-),女,山东省邹城人,工程师,研究方向:煤化工污染防治技术,E-mail:ykghahb@163.com。

10.3969/j.issn.2095-7262.2015.03.009

X703

2095-7262(2015)03-0270-04

A