公共外交中的媒体困境

同济大学政治与国际关系学院,上海200092

随着公共外交上升为国家战略,媒体作为公共外交的关注重点,其研究价值也不断提升。文章借助新闻学和传播学的理论范式,对公共外交中西方媒体对我国误读甚重这一“媒体困境”进行系统分析。以德国媒介制度为例,考察了五组媒体运作中受政治干扰的变量,并从大众传播理论的视角,对公共外交这一传播过程中的五个节点进行研究、提供建议,以减少或消除西方媒体对华报道中的有意误读,打破公共外交中的“媒体困境”。通过公共外交的有效进行,有利于促进他国公众对我国的深入了解,有利于提高我国的国际形象,战略意义举足轻重。

公共外交;媒体困境;媒体政治;德国;国家形象

D822.2A004109

引言

1. 何谓“公共外交”

“公共外交”是一种古老的现象、年轻的学问,虽在全球范围内仍处于探索阶段,但各国均已看到其蕴含的巨大价值。如今公共外交在各国的现代外交中占有重要地位的原因,在于它被视为一种在国外培植信任和理解的有效工具。①公共外交的定义虽有差别,但大同小异,简单说来,就是“一国政府为争取他国民心而采取的各类公关行动”②。

2. 何来“媒体困境”

公共外交的“媒体困境”特指他国媒体对本国公共外交行为的有意误读,经由大众传播,在公众层面产生对本国认知上的副作用,因此不能使公共外交的效果得到发挥,甚至产生负面效应。

在我国的公共外交过程中,按参与情况可将他国公众大致分为两类:直接参与的他国公众和间接参与的他国公众。直接参与的他国公众通过大型活动等方式可以及时、准确了解到我国在公共外交中想要传递的信息;间接参与的他国公众则需要通过媒体的大众传播对相关信息进行获取,此为“媒体外交”过程,即一国政府通过大众传媒与另一国民众交流,对其释放信息、影响舆论等,是公共外交的一个有机部分。在对他国公众进行大众传播的过程中,若传播方是我国媒体,由于其更能领会本国公共外交的意图,会相对更准确地将信息传递至他国公众;若传播方为他国媒体,则有可能受国内政治或经济利益等因素的影响,对信息进行“再加工”,将片面甚至虚假的信息传递给他国公众,使公众产生错误认知和负面情绪,使我国公共外交陷入“媒体困境”。

图1公共外交传播简图③

西方媒体的对华误读不仅局限于我国的公共外交活动,也常见于对华的日常性报道中,尤其是针对我国内政问题的报道。以往相对被动的局面不符合我国外交当前发展的新方向,往往是西方媒体的负面报道产生了一定的社会影响之后,我国相关机构才开展有针对性的公共外交或媒体公关活动以消除影响,但收效通常不大。另外,随着我国国内政治、经济、社会发展日益完善,西媒的负面报道行为也更多地从内政问题转向于我国对外的公共外交活动,如“新殖民主义”、“中国威胁论”等。公共外交是一种主动的外交策略,并日益上升为国家整体积极外交战略的重要组成部分,因此本文在公共外交的框架内探讨媒体问题,即公共外交中的媒体困境。

3. 研究意义:解决“为什么”和“怎么办”两个问题

(1)通过新闻学的比较媒介制度分析“为什么他国媒体对中国的报道会存在有意误读?”(2)通过传播学的大众传播理论分析“怎么减少或消除他国媒体对华报道中的有意误读?”这两个问题是公共外交中“媒体困境”的两个组成部分,找到原因才能提供建议解决问题。当然,各国的国情不同,文章也只是选取一例来进行外交学的跨学科研究,提供一种研究思路。

彭枭:公共外交中的媒体困境

一、 为什么他国媒体对中国的报道会存在有意误读?

存在对华有意误读的报道多集中于西方媒体,它们的对华误读不是偶然的,也不仅仅因为中国崛起对世界格局造成的结构性压力,更多的是基于各国不同的媒介体制而带来的系统性认知错误而造成的政治结果。

媒体与政治的结合并不稀奇。哈贝马斯认为,正式的公共管理体制以及向广大公民宣示法令和公告的需要,在报刊的起源阶段扮演了一种重要角色,甚至早期资本主义阶段的政治报刊也被认为是真正意义上的报刊。Jürgen Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, Berlin: Suhrkamp Verlag, 1990, s.2122.还有学者将大众传媒描绘成“通往政治的独木桥”Frank Brettschneider, Mediennutzung und interpersonale Kommunikation, Oscar W. Gabriel (Hg.), Politische Orientierung und Verhaltensweisen im vereinigten Deutschland, Opladen 1997, s.265.。媒体与政治的紧密联姻可见一斑。

1. 案例选取

在西方国家,根据媒体与“政治”和“市场”的关系,大致可分为三种媒介体制,分别是自由主义模式(Liberal Model)、民主法团主义模式(Democratic Corporatist Model)和极化多元主义模式(Polarized Pluralist Model)。[美]丹尼尔·C.哈林、[意]保罗·曼奇尼:《比较媒介体制》,陈娟、展江等译,北京:中国人民大学出版社,2012年,第11页。其中,“政治”即受国家、政党或其他社会团体等的影响;“市场”与媒体专业化程度有关,因为在市场竞争的状态下,专业化程度越高,其竞争力越大,同时也表明市场对其的影响也越深。下表对各模式进行简单概述:

〖=BT(〗表1三种媒介体制

自由主义

模式民主法团主义

模式极化多元主义

模式

盛行英国、北美中欧、北欧南欧地中海国家

受政党

政治影响很弱强很强

受商业

市场影响很强强很弱

描述市场机制和商业性媒介处于相对支配性地位,专业化程度高商业性媒介和社会及政治团体相联系,又保有相对独立性商业性媒介发展弱,完全被整合进政党政治中,专业化程度低

由此可见,“自由”模式受市场影响很大,媒体专业化程度最高,“极化”模式中媒体又完全被政治掌控,媒体专业化程度最低,二者无法体现西方媒体对华报道偏见性的全貌;民主法团媒介体制同时受政治与经济的影响,兼具自由模式与极化模式的特征,因此存在的导致对华偏见性报道的受影响变量也最多。

德国是典型的民主法团模式国家,同时,作为中国国家形象塑造上的“媒介破坏者”以及“反华急先锋”,德国媒体的研究价值也最大。

2. 案例研究

德国媒介制度有一条横线和两条纵线:一条横线是影响德国媒体对华认知的意识形态根源;

两条纵线是外部的政党政治和内部的媒体架构,也就是丹尼尔·哈林(Daniel C. Hallin)等比较媒介制度学者定义的“政治平行性”(Political Parallelism)和“媒体专业化”(Media Professionalization),④[美]丹尼尔·C.哈林、[意]保罗·曼奇尼:《比较媒介体制》,陈娟、展江等译,北京:中国人民大学出版社,2012年,第2633、188页。前者考察媒体与政党、政治团体等政治要素的平行度关系,此为政治目的,后者考察媒体内部架构中产生影响效应的各专业化维度,兼有政治与经济需要。

横线: 意识形态建立在不同社会的价值体系上,社会复杂且分歧巨大,所以社会内部不会接受一种意识形态;同样地,国际社会中也会产生意识形态的对立。萨金特(L.T.Sargen)认为:意识形态为其信仰者提供了这个世界是“如何”及“应如何”的图像,并借此将这个世界惊人的复杂性组织成极简单且可理解的事物。L. T. Sargent, Contemporary Political Ideologies, rev. ed, Homewood: Dorsey Press, 1972, p.1.

中德之间存在意识形态的差异,由意识形态差异引发的误解也多有发生。不过,相对于国家层面,德国媒体的意识形态逻辑更值得探究。在比较政治学领域,温和多元主义(Moderate Pluralism)和极化多元主义(Polarized Pluralism)对于政党制度的区分引人关注。萨托利(Giovani Sartori)认为:“在极化多元主义中,鸿沟可能非常深,共识肯定是低的,政治体制的合法性受到广泛质疑。”Giovani Sartori, Party and Party systems: A Framework for Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1976, pp.135137.而温和多元主义产生于自由主义力量较早巩固它们统治的地方,对意识形态差异所引发的分歧相对少且不激进。

德国近代以来资本主义民主化的路径似乎表明这样一个特点:德国媒体对内部具备一种温和多元主义精神,对外尤其是对华报道则带有极化多元主义特征,内外的矛盾性似乎也在印证德国历史上的极化主义传统和现今多元主义交织的困境。历史学家埃米尔·路德维希(Emil Ludwig)将德意志定义为“拥有双重性格历史的国家”,双重矛盾似乎已成常态,对意识形态的纠结也成为常态。

纵线: 在民主法团模式中,政治平行性和媒体专业化的共存是其主要特征。④对于德国媒介体制双纵线的一些重要变量,因其具有相对较高的可对比性,因此笔者将其分为五组,并以比较的形式进行论述:

〖=BT(〗表2政治平行性和媒体专业化中的五组变量

个体单位集团制度趋势

政治平行性政治人政党政治团体国家管制娱乐化

媒体专业化媒体人媒体媒体集团内部审查市场化

(1)政治人与媒体人

在学者看来,政治人与媒体人的关系常被描述成为一种“共生的联合体”,利用一种公开—象征性的语言制造些无谓的新闻事件,Ulrich Sarcinelli, Massenmedien und Politikvermittlung, Rundfunk und Fernsehen 1991/4, s.469; Werner J. Patzelt, Abgeordnete und Journalisten, Publizistik 1991/3, s.315.但这些新闻事件却促成了二者利益上的交叠。

〖=BT(〗表3政治传媒中的利益划分Jochen Hoffmann, Inszenierung und Interpenetration, Wiesbaden 2003, s.91.

政治人媒体人

前台公共福利的代言人资讯提供者、批判者、监督者

后台仕途生涯,

服务政党利益报道受意识形态左右,商业利益

巴林顿·摩尔(Barrington Moore)认为政客是专业性不强的“业余者”,[美]巴林顿·摩尔:《民主与专制的社会起源》,王茁、顾洁译,上海:上海译文出版社,2013年,第504页。那么媒体人作为“中立的新闻报告者”是否体现了专业性?实际上相较于政客行为的隐性,媒体人的角色在塑造对华认知上则更为显性且多变:

媒体人是传道者: “传道”就要拥护特定的价值和理念,鼓吹自身价值,通过表达观点、塑造舆论来体现关切。德国人延续了马丁·路德宗教改革的遗风,与启蒙运动有高度的相似性,强调批判性思维,散播和捍卫自己观点的文化模式,因此难容纳不同的价值,这也趋近于德国历史上的

极化主义传统,学者称之为“传教士般的新闻学”Renate Kcher, Spürhund und Missionar, Diss. München 1985, s.17, 92, 121, 209.。

媒体人是批判者: 德国新闻工作者常把自己的不同身份融合——记者、编辑、评论员,变换不同的身份制造舆论,新闻的描述性价值和评估性价值的边界不复存在,在相对自治的媒介体系中随意变换身份表达批判,往往是带有意识形态偏见和罔顾事实的。新闻学家舒尔茨(Schulz)认为,“媒体所提供的事实,首先就反映了新闻记者们的偏见和陈词滥调”。

媒体人同时又是政治人: 有一部分德国媒体人同时具有政党身份,代表某种政治利益。2009年法兰克福书展,中国作为主宾国积极参与书展的各项活动,外事部门也将之看作一场重要的公共外交活动。德国电视二台的记者马丁·索能波(Martin Sonneborn)利用中国书商不懂德语的弱势,歪曲并编造解说词,嘲弄书展的中国工作人员,诋毁中国形象,这也引发了一起严重的外交纠纷,heuteshow, Martin Sonneborn testet im ZDF die Grenzen der Satire aus, Hannoversche Allgemeine vom 24. Juni 2010.而《明镜》仅将之称为“对讽刺文化的误解”。SatireMissverstndnis, China wirft deutschen Medien vulgre Berichterstattung vor, Spiegel Online vom 22. Dezember 2009.事实上,马丁本人则是一名政客,政治党派“die Partei”全称:Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenfrderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI).的创始人。

(2)政党与媒体

在德国,政党会通过收买媒体股份、“私人沟通”或者在媒体管理层中占据重要位置等方式对媒体施加影响,这也是民主法团主义模式最显著的特征,即政党政治与媒体的高度整合。

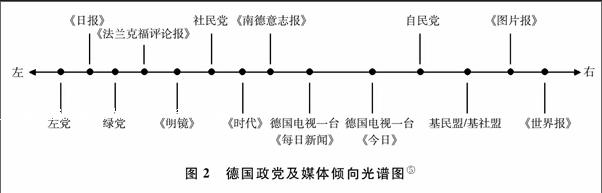

媒体的政治倾向: 真正的政党报刊在德国几近消失,但是媒体的政治倾向性仍然持续存在,例如,《法兰克福汇报》是中间偏右的,《南德意志报》是中间偏左的,《世界报》更加偏右一些,《法兰克福评论报》则更加偏左。德国同一家电视台的各个节目也拥有不同的政治倾向,体现了一种内部多元主义的特点,如德国电视一台《每日新闻》就要比《今日》栏目更左一些。

政党对新闻界的渗透: 媒体存在政治倾向的一个后果就是,可以迅速靠近代表这种政治倾向的政党,并与之联姻,比如社民党就是《法兰克福评论报》等媒体的大股东。德国的各大媒体都有比较明显的政党倾向,如《世界报》、《法汇报》与基民盟关系密切;《法兰克福评论报》亲社民党;《新德国报》则受左党的影响;受68学运思潮影响的《日报》则明显带有激进立场,与绿党理念不谋而合。下图很好地展示了德国政党及德国媒体的倾向:

图2德国政党及媒体倾向光谱图参考《比较媒介体制》([美]丹尼尔·C.哈林、[意]保罗·曼奇尼著,陈娟、展江等译)第181页制作。

在德国国内的政治报道中,各大媒体虽有不同的政党倾向和意识形态倾向,在报道中多见讽刺批判,但彼此少有偏见或虚假的新闻,但在对华报道中,它们又受国家层面意识形态影响,联合发声,对华误读甚重。

(3)政治团体与媒体集团

这两类组织可以被归类为是政党和媒体的伙伴或金主。就所有权而言,报纸与政党、工会、教会及其他社会组织相联系,背后又有媒体集团的支持,这也是民主法团模式国家媒介制度的重要部分。

政治基金会: 政治基金会(Politische Stiftung)是德国独特的社会团体:一方面它是非政府组织,有独立于政府的行为能力;另一方面又与各大政党有着亲缘关系,与政府职能部门有着多重联系,甚至在海外开展某些活动,它们在德国国内政治、社会生活和对外关系中发挥着不可忽视的作用。闫瑾:《德国政治基金会探析》,载《德国研究》,2003年第1期,第17页。下表罗列了德国六大政治基金会与党派之间以及前文所述受政党影响的媒体间的关系:

〖=BT(〗表4德国政党、政治基金会与媒体关系图

政治基金会→政党←受影响媒体

康拉德·阿登纳基金会基民盟《世界报》、《图片报》、

《法汇报》

弗里德里希·艾伯特基金会社民党《法评报》

汉斯·赛德尔基金会基社盟《南德意志报》

弗里德里希·瑙曼基金会自民党《商业日报》

海因里希·伯尔基金会绿党/联盟90《日报》

罗莎·卢森堡联邦基金会左党《新德国报》

很难说政治基金会是否直接影响媒体,但其通过政党与媒体串联却是不争的事实。举例说明,自民党与瑙曼基金会在西藏问题上的小动作是由来已久的。1996年6月,自民党和瑙曼基金会在波恩举办“援助西藏独立”研讨会并邀请达赖发言,中国决定停止瑙曼基金会在华的一切活动并取消时任德国外长的自民党主席金克尔(Klaus Kinkel)访华;2007年5月,奥运圣火在巴黎传递之际,亲自民党的瑙曼基金会策动诸多政治团体实施暴力反华活动,并同时举行所谓的“声援西藏团体第五次国际会议”,造成极为恶劣的影响,可见政治基金会的影响力量之强。《德网爆惊天黑幕:西方势力与达赖集团策划西藏事件》,新华网网站:http://news.xinhuanet.com/world/2008-04/15/content_7973766.htm,2013年1月5日浏览。西方政治利益集团或媒体故意曲解我国政府对国际社会真实传递的西藏社会发展成就,在一些大型公共外交活动中制造事端,等等,都大大增加了公共外交的难度。

媒体集团: 除了“德国之声”、“电视一台”、“电视二台”、德国电台等广播电视媒体直接受国家资助外,德国主要平面媒体大都掌握在媒体集团的手中,像《明镜》周刊就属于德国最大的媒体集团——贝塔斯曼(Bertelsmann AG)旗下,《世界报》、《图片报》则属于施普林格媒体集团(Axel Springer AG)。而这些媒体集团又都有不同的政治背景和倾向,例如施普林格家族多年来就一直是基民盟的铁杆支持者。

媒体集团还建立新闻学校培养亲己的新闻工作者,如成立于1948年的德意志新闻学院(Deutsche Journalistenschule),董事会由49家社会机构组成,其中既包括了德国记者协会等德国最为重要的业界组织,也笼络了国家和地方举足轻重的传媒企业,如德国电视一台、二台,以及一些主要政党和社会机构,如基民盟、基社盟、宝马公司等。学院培养的人才大多进入媒界第一线,不仅有《世界报》总编彼得斯这样顶级报刊的主管,也有德国联邦政府新闻发言人、政府新闻出版部长威廉等一大批重要媒体或政府职能部门的掌舵人。马德永:《新闻工作者之“德国制造”》,载《新闻大学》,2010年第3期,第9597页。

(4)国家管制与内部审查

德国传媒界的审查制度是被明令禁止的,《基本法》明确规定了新闻自由,See Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“, I. Grundrechte, Art 5.但各政治势力还是会通过不同的渠道间接管控限制媒体,以求自身利益的最大化。

国家管制: 在德国这样的法团主义国家,媒体与国家的关系体现在两方面:首先,在媒介领域,限制国家权力以避免集权主义卷土重来,一直影响着相对倾向自由主义的媒介体制的发展,连同地方自治传统一起成就了新闻自由的必然;其次,社会组织(包括工会、商会、宗教组织、族裔团体等)与国家之间的伙伴关系,导致媒体是国家为之承担责任的社会公共机构。简单说来,就是新闻自由与国家对媒介的强大支持和管制共存。[美]丹尼尔·C.哈林、[意]保罗·曼奇尼:《比较媒介体制》,陈娟、展江等译,北京:中国人民大学出版社,2012年,第73页。

这一点主要体现在广播电视这样的“公法媒体”(ffentlichrechtliche Medien)上,即法律上规定的独立于国家、不受商业因素影响、属于全体公民并且接受整个社会监督的媒体。

如德国电视二台,宪法规定,广播电视事业不允许交由政府或社会团体来负责,因此成立了由政治代表和社会团体代表组成的广播电视监事会来间接管控。可监督委员们各有自己的政治目的,彼此倾轧,影响广播电视对华报道的方向。各州和私营广播电视媒体也逐渐被政治势力所渗透。

内部审查: 《基本法》明确禁止新闻审查,德国媒体人批评中国的“新闻审查”,但是德国媒体内部却有一个“灰色地带”,对关于中国的报道进行选择性筛除。

如“德国之声”,据《德国之声的中国噩梦》这本书的描述:德国之声内部聘请一位“免疫于共产主义”的专家来监督中文部的报道,他愤怒批评“钓鱼岛”这种纯粹中国式的说法,但却对德国媒体只说“尖阁群岛”这种做法不置可否;他认为,在说到两岸关系时说“大陆”也是错的,在他看来,一定要说“中国”和“台湾”这“两个国家”之间的关系。Li Qi, ChinaAlbtraum der Deutschen Welle, Frankfurt: August von Goehte Lieteraturverlag, 2012.

这种管制和审查制度将一切对华友好或者客观的信息刨除,留下的都是对华的负面报道,再将负面信息传播给德国公众,使公众层面产生巨大的对华误解。我国公共外交在实施上不得不受到这种制度层面的影响。

(5)娱乐化与市场化

从发展趋势上看,近几十年来,政治的日益娱乐化和媒体的市场化需求不谋而合,政治派系借助媒体获取民众的支持,媒体也借助政治派系开拓更大的市场,以满足经济利益的需要。

面对公众对娱乐性信息的日益关注,政治行为若想保持强大的影响力,必须要运用最新的营销方式和传媒技巧来吸引公众的注意力,政治的严肃性逐步降低;同样地,法团主义模式下的德国媒体除了社会团体政治上的强力干涉外,经济需求也迫使媒体不得不在报道中制作“博人眼球”的内容,来提高发行量或获取更高的广告收益。中国作为政治上意识形态不同的、经济上发展趋势不同的、文化上思想逻辑不同的国家,必然成为德国媒体经济利益的牺牲品。

实际上,德国学者也认为:政治和媒体的这些行为,都是为了吸引注意力,最终导致消费者随着时间的推移对世界形成一幅系统性的歪曲图像。Wolfgang Bergdorf, Politik und Fernsehen, Manfred Funke (Hg.), Demokratie und Diktatur, Düsseldorf 1987, s.576.政治与媒体以娱众谋利为目标的发展趋势必然会成为中德两国关系的阻碍。

综上,德国媒体作为西方媒体的一个典型,在对我国公共外交或国际公关行为的相关报道中,不仅受到政治因素的影响,也受到商业因素的影响,而政治因素是这种负面报道的根本来源,不仅源于迥异的意识形态,也来自两国不同的政治制度、政党模式,甚至政治个人的思想逻辑;另外,商业利益迫使媒体从业者不得不结合自身媒介制度来考虑如何在激烈的市场竞争中吸引大众以获得更高的收益。由此,中国成了西方国家政治和商业两种“利益需求”的牺牲品。

二、 如何减少或消除他国媒体对华报道中的有意误读?

上述三种媒介体制中的政治利益和市场利益的需要会导致西方媒体的有意误读,进而使我国公共外交的效果大打折扣。那么,“媒体困境”要如何进行消除呢?

对于新闻学领域的一些现象,如上文研究的媒介制度,往往要通过传播学这一母学科的理论知识进行分析和探究;另外,整体是个体的结果,个体又是凝练出整体的原因,对德媒的实证分析也要上升为对西媒整体的探究,力图总结出我国公共外交针对西媒报道的新模式。因此,可从公共外交的传播实践上找到答案。

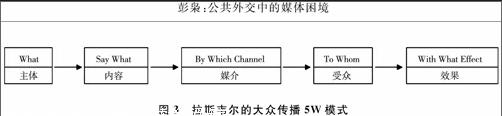

这一实践过程可使用拉斯韦尔的大众传播5W模式进行分析:

图3拉斯韦尔的大众传播5W模式

将公共外交过程看作大众传播过程,把提高我国国际形象作为最终目标,利用传播学理论及范式打通我国公共外交的媒体困境,或者改善西方媒体对华报道的认知偏见,可从这五个传播变量中寻求突破:

1. 控制研究:公共外交主体

公共外交的主体不仅仅限于政府,它也包括了社会组织和社会公众,其主体具有多元性特点。笔者认为,公共外交的主体也可得到更大范围的扩展,打破既有框架,寻求突破。

一元变多元: 公共外交可联合其他国家一同进行,可以是发展中国家,也可以是受众国。为避免西方媒体在报道中国的公共外交活动时特别突出“中国威胁论”,不妨联合其他发展中国家一同进行,强化发展中国家的身份,如与亚非拉国家一起在西方国家举办古老文明展、风情旅游节等等,另外也可直接与西方受众国相关机构联合进行。

客体变主体: 哲学上的“客体主体化”指通过某种途径、借由某一机遇,使本为客体性的东西转化为主体性,客体在主体身上映现自身、确证自身和实现自身,是主体被客体所改造,是主体的完善和发展。

在德国巴伐利亚的中部,有一个叫Dietfurt的小镇,百年来,那里的居民祖辈都骄傲地声称自己是中国人,原因众说纷纭。小镇每年都举办盛大的中国狂欢节,吸引上万游客。我们不妨借此机会扩大狂欢节的影响,与小镇共办狂欢节,既有群众基础,又能扩大中国文化的宣传,是一个树立良好的中国形象的机会。

2. 内容研究:公共外交内容

公共外交的形式与内容多样,其目的无非是为了获悉他国公众舆论,减少本国在他国民众中产生的负面观念,树立在他国公众心中的国家形象,进而增加本国利益。按参与状况可分为两类:他国公众直接参与的公共外交和他国公众间接参与的公共外交。

直接参与的公共外交: 他国民众直接参与我国的公共外交,要注重人际传播这一后续过程。他国公众参与我国主办的一系列大型活动,或到中国进行观光游览,获得宝贵的直接经验,回国后将信息传递给亲朋好友,通过人际传播的方式扩大我国的影响。因此,要注意对直接参与者的“软实力公关”,抓住西方公众对我国文化的好奇心,在内容上有针对性地设计“中国套餐”。

间接参与的公共外交: 配合多种外交形式以吸引更多民众,如可以同经济外交、首脑外交等形式互相穿插,或为主或为辅,公共外交自身也可以从大型活动等形式转变为通过互联网等形式进行的社交网络传播。政治交流、经济交流常被认为是冷冰冰的、政治家及企业家的互动,民众并非直接“参与者”,因此关注度低。若想将之打造成他国民众关心的热点,提高本国在他国民众心中的形象,使之不再仅作为精英阶层的独乐会,就必须适时配合公共外交活动。

方式上可配合以大众娱乐的方式作为补充。几十年来,消费主义和大众传媒将政治娱乐化,促使西方公众更易接受娱乐性较强的事物,动漫、音乐、电影等娱乐文化对年轻一代的诱惑巨大。2009年中德合拍片《拉贝日记》不仅挖掘了历史上与我国有关的德国人的故事,而且本真地还原了南京大屠杀,获得了德国民众的同情。

另外,要避免价值二元对立。我们在指责西方媒体将一切有关中国的报道政治化时,应当做到,在涉及某些非核心利益的问题时先不将之政治化或自我矮化。2008年奥运前夕,BBC以《西游记》为蓝本制作了一部有关中国奥运的动画,而我们以对西游人物形象的固有认知去评判西方对西游人物形象的认知,认为:BBC丑化了西游→西游是描写中国人的→BBC在丑化中国人,这就产生了弗里茨·海德(Fritz Heider)所述的“认知不协调”,因其与我们认知中的固有形象不相符,但又想维持原先的相符,必然通过否定信息源或诉诸争议寻求平衡的回归。这件事似乎也引发了不小的外交争端,反过来,英国民众也认为中国小题大做,好感瞬降。因此,应当避免由认知差异产生的导致我国国家形象在他国受损的无谓的争端,在不涉及国家核心利益的问题上,具备些娱乐精神,似乎更能切中受众心理。

3. 媒介研究:公共外交媒介

我国公共外交的大众传播存在两条媒介路径:传播主体国媒体——中国媒体,以及传播客体国媒体——西方媒体。这两条路径均存在可值得探索的改善我国国际形象的突破口。

坚守阵地——“打铁还需自身硬”,重视本国媒体的发展: 我国国际形象的改善首先需要国家层面对于媒介战略的重视,将媒体作为国家形象公关的一柄利器,使之上升到国家战略层面;另外,国家级新闻机构的国际化进程要加快步伐,依靠我国日益提升的国力,打破国际传播格局中的失语状态。

在传播过程中,中国媒体要学会运用西方公众熟悉、青睐的方式,感性传播中国的故事,尤其是中国民众的故事。传播学家赫佐格(Herta Herzog)认为,对于感性故事的传播,受众具有三个收听动机:感情释放、愿望想象、寻找建议,感性传播更易使受众感到心理满足。Herta Herzog, “Professor Quiz: A Gratification Study,” P. E. Lazarfeld ed., Radio and the Printed Page, New York: Duell, Sloan & Pearce, 1940.我国媒体对西方公众的感性传播值得发展,这对国家形象的塑造具有强大的推动力。

防守反击——积极应对西方媒体报道带来的“暴民心理”: 在大众传播中,受众作为该过程的参与者,虽然经由西方媒体的偏见报道产生了对我国形象的负面看法,但“噪音源”却是媒体不负责任的报道,并且正因为是媒体的大众传播,才使公众产生错觉——这个信息来自权威或专家。对于偏见报道,西方媒体往往并不承担现实责任,容易导致非理性的、不断滋生且扩大影响的“媒体暴民心理”,对我国公共外交的效果和国家形象的塑造产生极恶劣的影响。

公关先驱艾维·李(Ivy Ledbetter Lee)认为,面对错误的宣传,必须要公开信息源,让公众做出利于自己的判断。“宣传”(Propaganda)虽在西方有贬义,但欧美诸国的宣传传统如今均已内化到各大众媒体中,潜在地影响着受众。因此,面对西方媒体的偏见报道,我们要积极应对,及时公布事件真相,控诉西方媒体的虚假报道,做好危机公关。

主动出击——对西方媒体的“釜底抽薪式的公关”: 根据“信源可信性假说”,大众倾向于相信那些信源可信度高的媒体,其说服效果大,反之,信源可信度小,说服效果自然也小。因此,对于《明镜》、《图片报》这样的收看人数巨大的媒体,大众自然倾向于相信其报道。它们背后不仅有巨型出版集团的经济支持,还有大型企业的广告投放,某些企业对中国市场依存度很高,借由其打通媒体也是可行的。

另外,相较于“大众传播”,人们更愿相信自己的亲身实践获得的“直接经验”或“人际传播”的信息。因此,抛弃依靠西方媒体的大众传播,扩大我国公共外交活动的影响,让更多西方民众直接参与,获得真实的直接经验,必能起到最好的作用;另外,留学生、海外华人以及在华生活的外国人的影响作用不容忽视,华人与西方民众以及外国人与其本国民众的直接沟通也能传递积极的讯息。诸如社会团体交流等各种“民间外交”形式,可将之作为一个重要补充,用来提高我国的国际形象。

4. 受众研究:公共外交客体

公共外交的客体是他国的公众,他国公众认知的变化直接影响对华好感度。笔者认为,其具体区分起来应划分为两类:精英人物和普通公众。

重视精英人物的积极影响: 根据社会心理学家保罗·拉扎斯菲尔德(Paul F. Lazarsfeld)的两级理论,信息先由大众媒介传播到舆论领袖那里,然后再经舆论领袖扩散给社会大众。文体明星或专家学者的影响力不容忽视,他们对客体中普通公众的宣传影响巨大;另外,对重要的政治精英或意见领袖的公关行为也应更有针对性。因此,通过某些渠道影响个别重要人物,使其将信息传递给公众,对我国提升国际形象的巨大价值不言而喻。

改变普通公众的刻板认知: 人们很难有充足的时间和资源越过媒介直接认识世界,因此常会用头脑中的刻板印象去定义外界事物,正如柏拉图《理想国》中“洞穴理论”蕴含的先验主义一般。“大众认知基模”是一种认知结构,代表某个特定概念或刺激的有组织的知识,基模包含概念的各个属性及其间的关系,Suan T. Fiske, and Shelly E. Taylor, Social Cognition, New York: McGrawHill, 1991, p.98.即信息处理前已有的、先入为主的固化概念。

西方人对中国的认识普遍上是通过大众传播形成的刻板概念,要改变他们的认知基模,是一件很困难的事情。但库尔特·勒温(Kurt Lewin)的群体动力学原理或许可以提供一些思路。他认为,个体的行为是由个性特征和场(环境影响)相互作用的结果,要改变个体的态度,首先须从群体方面入手,进而由群体影响个体。因此,对西方的公共外交也应做到有选择、有针对性,针对不同群体量身定制,才能通过群体认知的改变进而改变个人认知。

5. 效果研究:公共外交效果

公共外交的效果甚为抽象,包括客体的感受、理解、吸引等,以及国家形象、好感程度的变化,这些都难以捉摸,因此公共外交的效果研究要注意:

评估内容——受众 公共外交的落脚点是影响他国公众,因此评价是否产生效果包含了三个渐进层次:(1)认知层面:作用于知觉和记忆系统,引起受众知识构成的变化;(2)情感层面:作用于心理和价值体系,引起受众态度感情的变化;(3)行为层面:最终过程,观察是否取得效果的最后一环。

评估重点——媒介 学者麦克劳德(Jack M. McLeod)认为,媒介研究中准确的效果评估有一些重要特征,如把受众放在首位,观察受众的认知如何变化,找出导致受众认知变化的媒介要素。Jack. M. McLeod, Gerald M. Kosicki, and Zhongdang Pan, “On Understanding and Misunderstanding Media Effects,” James Curran, and Michael Gurevitch ed., Mass Media and Society, New York: Routledge, 1991.公共外交的效果评估也应将受众置于首位,将媒介影响因素的评估作为重点,最好与定量研究联系起来,如分析媒体报道内容中的语句构成、风格倾向等。

评估方式——量化 传播学的“第三人效果理论”倾向于高估大众传播信息对他人在态度和行为上的影响,而非对自己的影响。由此,甚至包括我国民众在内,都常会得出这样的结论:公共外交对他国公众产生了很大影响,公共外交硕果累累,等等。是否真的产生了如我们所期待的影响?这需要收集具体的变量及数据,如在重大的公共外交活动前后调查他国公众对我国的好感度升降;同时需要缜密科学的分析,分析哪些因素导致了他国公众好感度的变化。这样才能使我国公共外交的发展减少偏差。

评估态度——理解 公共外交过程的实施并非一帆风顺,效果评估的结果也并非尽如人意,故在公共外交的动态过程中,应考虑客体的接受情况、评价情况,站在客体角度理解自身行为,才能为今后的公共外交活动打下坚实的基础。

媒体作为公共外交的战略支点,掌握着国际话语传播的金钥匙,对国家形象的塑造起着举足轻重的作用。本文正是基于此而对媒体和外交互动中的一例,即如何避免西方媒体对华的负面报道这一“媒体困境”问题进行讨论,为我国新时期公共外交的发展提供一些新的思路。当前,“一带一路”战略正有力推进,我国的公共外交也正在走上一个新台阶。我国作为世界第二大经济体、一个负责任的新兴大国,在新时期的公共外交中,消除“媒体困境”的负面影响,形成并推进整套媒体战略,不仅有利于减少他国公众的误解,扎实推进公共外交,也有利于提高我国国际形象,增强综合国力。