护理干预对慢性心衰患者康复的影响

广东省深圳市盐田区人民医院(518081)钟小婷

慢性心衰是一种常见的临床综合征,是心脏病终末阶段的常见症状,具有较高的死亡率[1]。慢性心衰的临床特点是病程长且发作反复,还可诱发一系列心脑血管疾病,生活质量较差,对患者身心痛苦以及经济负担造成了严重影响[2]。临床上对慢性心衰的病情控制,除了相应的治疗,还需要给予护理干预。本院对收治的慢性心衰患者进行综合护理,旨在总结护理干预对患者康复的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择我院2013年10月份~2014年10月份接收的慢性心衰患者80例。其中男47例,女33例;年龄32岁~88岁,中位年龄为(63.4±4.3)岁。病程为7个月~17年,中位病程为(7.1±2.3)年。所有患者均符合中华医学会心血管病会制定的关于慢性心衰诊断标准。其中28例患者为风湿性心瓣膜病,32例患者为冠心病,11例扩张性心肌病,9例患者为高血压。心功能检测显示, 63例患者为III级,17例患者为IV级。按照入院顺序随机分成对照组和实验组,各40例。在一般资料比较上,两组患者差异不明显,P>0.05,即数据资料比较不存在统计学意义,存在可比性。

1.2 方法 对照组患者给予常规护理,实验组患者在常规护理基础增加综合护理,详细内容如下。

①心理护理

慢性心衰患者的病情相对严重,且容易复发,预后不够理想,因此患者心理上容易出现焦虑、紧张以及恐惧等情况,尤其是老年患者。对此,护理人员应该对患者给予更多的关心和体贴,在生活中给予帮助。并根据患者的精神状态、焦虑程度和不同性格等诸多因素准确的进行评估,通过观察和交谈的方式了解患者心理的变化,应用劝导、鼓励、启发、支持、暗示和解释等方式给予心理疏导。在治疗护理中,要耐心的倾听患者所诉说的各种症状,用通俗和科普的语言详细讲明心力衰竭的原因、机制和引起症状的原因,以及心力衰竭恶化时如何采取措施,告知身心状态对治疗的影响,同时对患者说明疾病的治疗成功案例,从而增加患者对心衰防治知识的认知水平和对治疗的依从性,以良好的心态配合治疗。

附表1 两组患者心功能改善情况比较

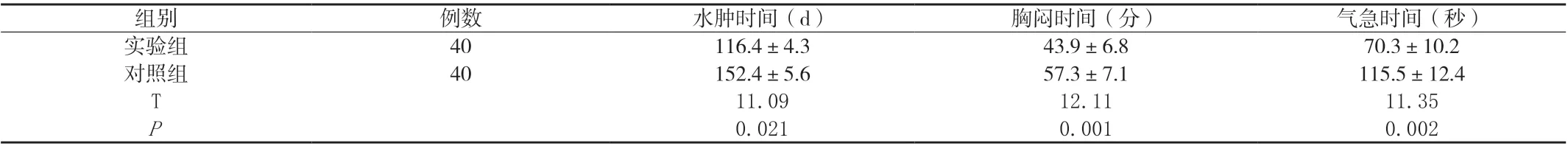

附表2 两组患者症状控制时间比较

②饮食指导

慢性心衰患者机体水钠潴留,因此水钠的摄入需要加以控制,从而改善水肿的症状。护理人员需要对患者水分的摄取进行控制,每天摄入量控制在2升以下。轻度患者的食盐摄取量为每天2克~3克,中度患者到重度患者的食盐摄取量控制为每天2克以下,利尿剂患者可适当增加摄入量。饮食上需要注重清淡、热量低、维生素高、蛋白质高且易消化的食物,遵循少量多餐的饮食原则,特别是晚餐,不宜过饱,且饭后不宜再进食,以免心衰加重。每日对患者的进餐情况进行监督,严禁烟酒,多食新鲜水果蔬菜和粗纤维食物,以保持大便通畅,避免因用力排便而诱发或者加重心力衰竭。肥胖患者需要注重低脂饮食。病情严重的患者需要给予营养支持。

③运动指导

过度的运动容易加重患者的病情,因此需要多加休息,以改善心脏的负担。护理人员需要结合患者的心功能情况对休息时间以及方式进行确定。白天除了有规律的午休外,下午再安排数小时卧床休息时间,保证患者睡眠充足。心功能I级的患者严禁进行重体力活动;心功能II级的患者需要确保作息充分;心功能III级的患者则需要注重卧床休息,可下床排尿排便;心功能IV级的患者绝对卧床休息并依照病情调节体位,保持室内空气清新和床单位平整舒适,鼓励患者咳嗽,定时协助其翻身按摩,防止压疮发生。待病情改善后,可适当提高活动量,每日坐椅2次,一次15~30分钟,有利于心力衰竭症状的减轻。心功能好转之后可早日下床做气功、散步、太极拳等活动。适当活动能够提高患者的心脏储备力,改善患者的生活质量。

④复发预防

心衰的诱发因素较多,包括上呼吸道感染、过度运动、情绪激动以及饮食因素等,因此对患者开展健康教育和生活方式的改变是非常重要和必要的。临床上需要给予患者预防措施,防止出现呼吸道感染,严禁劳累,保持身心稳定,且合理饮食,从而降低复发率。

1.3 观察指标 观察和比较两组患者心功能改善情况,评估标准如下所示。

①显效:患者在干预后,心功能显著改善,恢复至I级,或者改善幅度为II级。

②有效:患者在干预后,心功能有所改善,改善幅度为I级。

③无效:患者在干预后,心功能改善不明显,或者加重。

总有效率=显效率+有效率。观察和比较两组患者的症状控制时间,包括水肿、胸闷、气急。

1.4 统计学方法 此次研究涉及数据应用SPSS14.0软件进行分析处理,计数资料比较应用χ2检验进行分析处理,计量资料表示格式为(±s),组间数据资料比较应用T检验进行分析处理,P<0.05则表示数据资料比较存在统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者心功能改善情况比较 在心功能改善情况比较上,实验组的总有效率明显比对照组高(P <0.05),数据资料比较存在统计学意义。见附表1。

2.2 两组患者症状控制时间比较 在症状控制时间比较上,实验组比对照组短(P <0.05),数据资料比较存在统计学意义,见附表2。

3 讨论

慢性心衰是心脏病发展至终末阶段的常见症状,其病程较长,且病情容易反复,诱因复杂,严重影响了患者的生存质量。虽然近年来医疗水平的提高有效控制了慢性心衰患者的死亡率,然而多数患者的预后并不理想。有研究指出,慢性心衰患者,除了采取药物进行治疗,还需要给予护理干预,从而改善病情症状,改善预后[3]。

本研究实验组患者在常规护理基础上增加综合性护理,通过加强对患者病情和临床症状的观察,掌握患者的病情变化,继而给予患者针对性护理,包括心理护理、饮食指导、运动指导以及复发预防。其中心理护理大大提高了患者对疾病的了解,饮食指导、运动指导以及复发预防有效指导患者进行自我护理,从而减少了并发症的发生率,促进了病情康复,改善了心功能。

此次研究结果显示,心功能改善情况上,实验组的总有效率明显比对照组高,差异明显。症状控制时间比较上,实验组比对照组短,差异明显,这与刘亚男[4]等人的研究结果相符。

综上所述,对慢性心衰患者给予护理干预,能够有效促进患者病情康复,改善患者预后,值得进一步普及。