阿克苏的上海闺蜜

李嵱

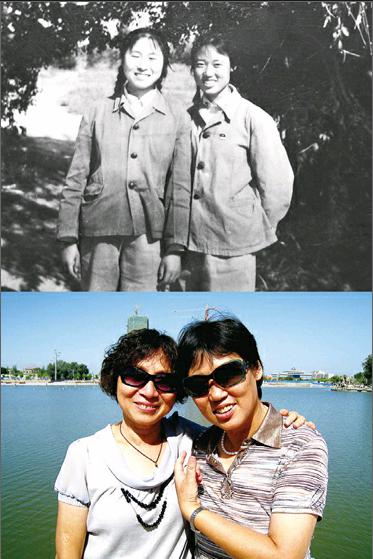

那段岁月静静的,就在那儿,在那片倔强的戈壁滩,即使记忆已经模糊。她们曾一起支边,尝遍生活的酸甜苦辣,把岁月的坚强刻进骨子里。几十年后,能掏心窝子的人,依然是当年的那些朋友。

1964年9月17日,上海开往新疆的列车徐徐启动,一场大雨从天而降。

站台上黑压压一片,挤满送行的父母,车上全是十六七岁的年轻人,穿着统一的黄军装。哭声和雨声几乎同时响起……

这个画面,定格在16岁的上海姑娘皇甫华的心里。

半个世纪后,她描述那个画面,眼神仍能看到一种内心的惶恐。“后来她们都说,这个雨是在为我们哭泣呢,我们这辈人的命运恐怕不怎么好。”

这个在皇甫华记忆中埋藏多年的画面里,她启程支边,从此离开上海,再没有回去。

在边疆最无依无靠的时候,她遇到了身世相同的上海知青柳苏莺。同病相怜的人生际遇,让她们在荒凉岁月建立了真挚的友谊,成了一辈子的闺蜜。

离家:一样的念头

“说老实话,到新疆来的每个人都有无奈的事儿。”柳苏莺比皇甫华大一岁,1963年初中毕业,是第一批到阿克苏支边的上海青年。

柳苏莺本来是山东人,从小失去双亲。舅舅抗美援朝当兵回来留在南京军区,娶了上海的舅妈,把她从山东老家接到上海。

“我是自愿来的。初中毕业就想离开家庭,不出来咋办?就这样报名到新疆来了。”柳苏莺回忆道。

皇甫华外表文静,内心却有点倔强。“我报名主要想离开家。”父母生下她就离婚了,她从小跟好婆(奶奶)一起生活,听到弄堂里小孩有时候骂她“拖油瓶”,心里难过,但表面上从不轻易显露。父母后来各自组建新家庭,生儿育女,所以她一直很想逃脱出来。

那一年,皇甫华从上海市卢湾区比乐中学毕业,报名时体检没过关,她和好朋友“小人”—贝聿湘都被刷下来了。“小人”因为瘦小才得了这么个外号。两人不甘心跑到区教委和学校支边办,找老师“硬”要来新疆,没想到一走就是一辈子。

离开上海前,皇甫华扯了块花布,做了件上衣,到照相馆拍了张照片留念。此后,相册里再也找不到那种娴静典雅的神态,戈壁滩的岁月很快改变了这些娇滴滴的上海姑娘。

哭声:开始苦日子

皇甫华进疆途中第一次看到维族老乡,是从大河沿(吐鲁番)下火车转乘汽车之后,同学们的哭声转变成斗志昂扬的歌声:“到边疆去,到祖国最需要的地方去。”

她们经过维族人生活的地方,老乡摆出一堆堆的杏子,大家都下车去买杏子。结果,一分钱买回来一大兜,两分钱也买回来一大兜,一块钱还是一大兜。老乡不认识钱,也不会找钱。没带零钱的人就涌到小商店去换零钱。

不记得走了多少天,皇甫华分到十四团,农一师最末梢的一个团场,当时叫胜利十八场。跳下汽车,脚都没处踩,厚厚的土几乎淹没到膝盖。眼前除了荒凉就是荒凉,她们踮起脚尖,一脚深一脚浅往前走。哪里有房子呀?“喏,那边边上是地窝子。”“哇—又是一片哭声。反正这一路,人家都哭,我没哭,这点我比她们强。”皇甫华回忆道。

1963年柳苏莺进疆时,在大河沿火车站住了一晚,第二天才转乘卡车前往南疆。她们住在破破烂烂、一股牲口味儿的房间,同伴们都在哭。“有啥可哭的?”她就一个人跑到街上去转,五毛钱抱回来一个大西瓜。“别哭了,赶快吃瓜。”

终于到阿克苏,虽然土里吧唧的,比大河沿好多了。当天晚上,她们还看了场电影,结果第二天早上又上汽车,摇摇晃晃一整天到达十六团(当时叫上游一场)。

十六团是阿克苏新建的一个团场,全是新开的荒。几天后,每个人扛着坎土曼就到地里去破埂子。“在上海哪儿干过这个?坎土曼都举不起来,劳改犯打的土埂太结实了,我们挖上去跟掏耳朵一样。”半个世纪后,柳苏莺笑着回忆那段岁月。

但最艰苦的生活是没油吃,没菜吃,没细粮的那段日子。

柳苏莺记得吃了一星期白面馒头,这些傻乎乎的上海姑娘吃不惯北方馒头,吃不完就撂了。老职工一个个捡回去晒干。结果第二个星期白面馒头也没了,开始吃“黄金糕”(窝窝头)。一个冬天就是白菜、萝卜、窝窝头。

那年春节,柳苏莺记得大家哭的哭唱的唱,台上有人唱了一段沪剧“妈妈呀—”底下人就稀里哗啦地哭起来。

幸运:抽调当老师

柳苏莺热情直爽,皇甫华文静内向,但有一点十分相似,她们都用坚强武装自己。这种坚强最初的确是表面的,但帮助她们度过了最难熬的岁月。

皇甫华第一年分在蚕桑连,嫁接桑树时她一插一弄很快一行一行就插完了,技术员一看这姑娘手脚麻利很,就跟在她后头做记号。没想到,她嫁接的桑树成活率最高,被评为当年的生产能手。后来总结经验,嫁接就是要快。

第二年,皇甫华因为父母都是党员干部,家庭成分好调到了娘子军连。“这是我惟一一次沾家庭的光。”

没想到,娘子军连真苦,每晚上站岗两个小时,两条腿从热站到冰,又从冰站到麻。虽然端个枪看上去挺神气,心里却吓得直打鼓。“赶快来人呀。”好不容易等来换岗回去睡觉,结果被窝刚暖热又被叫醒去大田参加劳动。

初到新疆三年实行供给制,三块、五块、八块,所以上海知青也被称作358部队。每年发两套衣服对付不了艰苦的劳动生活,没几年,就都穿上了打补丁的衣服。那时兵团提出一年起变化,三年改面貌。很快三年过去,看到变化不大,不少知青就悲观起来。

“这条路走对了吗?”皇甫华记得有一次给父亲信中流露出这种悲观情绪。父亲思想正统,在回信中就叮嘱她,“你要立志建设边疆,不要当逃兵……到一个地方要爱上一个地方……”这种警告适用于那个年代。

皇甫华还记得一开始给家里写信,开头总是“亲爱的爸爸”,父亲来信说:你也要写上“妈妈”。“小小年纪就这么倔。”然而,和父亲通信没保持多久,1967年父亲突然得乙型脑炎,发病三天就去世了。

父亲那时是区教育局干部,皇甫华记得父亲最后一封信中提到自己带区上红卫兵到北京受到毛主席接见,没想到噩耗突然就传到了塔里木。

最艰苦的是开荒大会战。那是兵团每年的一件大事。“两个月亮一个太阳”,知青们这样概括当时的劳动强度。他们早上披星戴月赶到开荒工地,晚上披星戴月背着坎土曼回来。年轻人都睡不够,每天收工排队走在田埂上,有人一边走路一边都能打瞌睡就掉到地里去了。天天千篇一律,和下一天没有区别。

连长看到皇甫华写一手好字,就把她抽出来办黑板报,一同抽出来的还有一个画画好的女知青,于是每天就可以提前半个小时回来。

“其实他们收工回来,我们还在办黑板报。”更幸运的是,有了这段经历,十四团学校来抽人,就把皇甫华抽去当老师了。“我很多朋友没有这么幸运,当时我分到学校他们还在连队。”皇甫华说。

就这样,18岁的皇甫华在边疆当上了一名老师,这是她人生的一大转机。从此,她开始扎根这片土地,渐渐收获了友谊、爱情和事业。

转机:农大毕业生

剥野麻,割芦苇草,大冬天挑羊粪。柳苏莺回忆初到新疆印象最深的就是这三件事。

戈壁滩到处都是野麻,连队把剥好的野麻拿回去打绳子。当时连队的主要交通工具是马车和毛驴车,所以他们把芦苇草割下来,捆好,晾干,背回去喂马和毛驴。

“最苦的就是大冬天挑羊粪,早上爬起来,棉衣棉裤穿上,到伙房拿一个窝头,一人发根扁担,两个筐子,挑上走十多公里,担一担回来倒在地里。每个人的任务是70公斤。”柳苏莺记得,她当时体重还不到80斤,却能挑38公斤,一天跑两趟。

第二年开春搭埂子、种麦子、在大田锄草、松土。麦子快熟的时候,已经有两批人调走了。与柳苏莺同宿舍的一个知青抽到农一师文工团,临走时,她们在萝卜地里留了张影。“我一看,我跟猴儿没啥两样啊。真的,死难看。”

“难道这辈子就当农民了?”柳苏莺也不无彷徨。所以,能考上塔里木农大,是她到新疆第一次幸运的转折。

当时,柳苏莺每天跟在技术员后面,拿把镰刀,拿根绳子,拿支笔,到大田做估产。每天把取好的样拿到麦场上,晒干,然后打下来称一称。别人睡午觉去了,她还老老实实守在边上,赶麻雀。技术员一看,这小姑娘蛮认真的,就问:“小柳你想不想上学啊?”“还能上学?”“能啊,那边有一个塔里木农垦大学。”

这年6月,柳苏莺和连队其他十几个上海知青去考农大,考完一直没消息,直到8月份通知才下来,一共考上四个,两男两女,柳苏莺是其中之一。“有一个男同学得知自己考上农大,就不好好干活,连耍了四五天,结果连长又把他的名额去掉了,你说惨不惨?”柳苏莺笑着回忆道。

离开时,连队日子已经好过多了,菜也有了,瓜也熟了。连队给他们每人发了八个西瓜。“我们是抬着西瓜走的。”柳苏莺记得在河边等摆渡时,又热又饿,他们就把西瓜打开吃了。

柳苏莺在农大水利班读了四年书,上几天课,还要到大田打打土块,挖挖土。但是和连队的日子相比,简直太幸福了。

毕业后,柳苏莺被分配到农一师十四团。“分到其他师的不太受重视,有的同学多年后还在放羊。”柳苏莺回忆道。

相识:追到的爱情

1969年,柳苏莺从连队被抽到团部帮工,遇到了同样在团部帮工的皇甫华。相同的成长环境和人生轨迹,让她们很快就成了无话不谈的朋友。

在那个乱哄哄的年代,阿克苏的上海知青不知不觉到了谈婚论嫁的年龄。

王兆春开始追求柳苏莺时,柳苏莺对爱情还朦朦胧胧的,她说自己有点晚熟。记得初到新疆,宿舍里就有人谈恋爱,她楞楞地问:“谈恋爱是啥味儿?”舍友说,“我也不知道,反正他比我大,像哥一样。”

王兆春从塔里木农大本科毕业,和柳苏莺同一年分配到十四团。“我在连队时,他调到值班连,向我提出的,我说再说吧。想不到他每个星期天来,烦的我呀!来了就在宿舍里,有话说说,没话算数。后来我到团部去帮工,他也到团部保卫科帮工。”

皇甫华和李茂信也是在团部相识相恋的。

1969年,团部来了一批大学生,刚刚从石河子农学院毕业(当时叫接受再教育)的李茂信就是其中之一。很快,他因文章写的好被派到团机关工作组,在这里认识了皇甫华。

皇甫华当时被借调到团机关担任宣传干事。那时候,她文文气气的,字写得漂亮,写文章又快,开大会总是坐在台上做记录,台下人都说:那是十四团的才女。

有一年,在主干大渠清淤大会战中,皇甫华负责编小报,每天要把各连队通讯员交来的稿件编好刻印出来,第二天分发下去。“李茂信白天要参加清淤劳动,晚上就跑来帮我写稿子、改稿子、出小报。有一次他拉肚子,脸色蜡黄,白天去挑泥,晚上回来帮我弄稿子,心里蛮感动的。”

清淤大会战结束,麦收季节也要出小报,李茂信也来帮忙。时间一长,两个人配合默契,慢慢就有了感觉。1971年,李茂信从团机关的写作班子调到十四团中学,当时学校刚开始办高中,只有8个学生,他调去教语文。

“茂信追皇甫很辛苦,最后使出了杀手锏。”柳苏莺笑着回忆道。1972年,皇甫华终于可以回上海探亲了,前脚刚走,李茂信后脚就跟着上了火车。他们先到西安,然后又一起到上海。“这次探亲就把皇甫彻底摆平了。”

记忆里平淡的爱情故事,几十年后在孙辈眼里却充满了浪漫色彩。

皇甫华的外孙女十岁就迷上了外公写的回忆录,总是捧着书对号入座。有一次她问,“外婆,你在新疆的时候还跟别的女人抢外公呢?现在怎么对外公大吼大叫。”原来,李茂信耳朵不好,皇甫华有时候不得不对他“喊话”。外孙女有点打抱不平。

“那是小说。”皇甫华笑说,“在十四团,人人都知道他为了追我,天天踩着大头皮鞋咚咚咚咚就跑到十五团来了(当时十四团和十五团没合并,团机关设在十五团)。”

柳苏莺从团部刚回到连队时,被任命当排长。还没当几天,组织科就跑来找她谈话。“现在学校想让你去当老师,你愿不愿意?”柳苏莺一时拿不定注意,去问皇甫华,“叫我去当老师,你说是当老师好还是当排长好?”

“傻不傻?肯定当老师好,不晒太阳了,不拿坎土曼了。”柳苏莺一听,对呀,就这样稀里糊涂当上老师了。

从此,她们一起上课,一起回宿舍,暑假一起参加劳动,更要好了。

成家:苦乐的记忆

“半中间我们两个还商量,算了,我们把他们两个都甩了,我们到北疆去。”两个闺蜜曾经有过这样的对话。

当然,谁也没甩掉谁。

塔里木的爱情像塔里木河畔的红柳,远看朦朦胧胧,走近才看到它的绚丽。

王兆春追了两年后,终于打动了柳苏莺的芳心。1971年10月1日,柳苏莺和王兆春在阿克苏十四团结婚,第二年生下儿子王皓明。

房子是知青们结婚面临的头等大事。当时王兆春还在团部帮工。柳苏莺说,你去要房子吧。“他那种人能要上房子?平时又不会巴结人。”果然,王兆春碰了一鼻子灰回来。“人家说我是帮工,不是团部的人。”

柳苏莺只好到学校想办法。那时一个教师宿舍住三个老师,但有一间宿舍只住了一个老师。她一琢磨,“把这间房子给我,这个老师搬到我的位置不就行了嘛。”就跑去找指导员(那时候学校没校长,只有指导员)。柳苏莺就把她的想法一说,指导员一听,对呀,就同意了。

柳苏莺记得皇甫家房子没着落时,李茂信就开始挖菜窖了。看他干得起劲,柳苏莺跑到跟前问:“茂信,房子给你了没有?”“没有,管它呢。”柳苏莺哈哈大笑。最终还是分到了菜窖后面那间房。1973年2月1日,皇甫华和李茂信在那间房结了婚。

“女儿出生前,他跑到阿克苏去买鸡买鸡蛋。那时跑到阿克苏要一天,可冻惨了。”“生第二个孩子前,他带我骑着车到阿拉尔去看病,折腾了两年。”这些苦乐掺杂的回忆,不仅埋藏在皇甫华记忆深处,也埋藏在柳苏莺的记忆中。

“茂信厉害!下大雪,一辆自行车带着皇甫,骑两个小时,到十三团看病。我说不行就在那住上一晚上,谁知看完病他骑自行车又把她带回来。”柳苏莺知道这条路不好走,他们过年有时要回十三团,王兆春骑车子带过她一次,结果骑到十五团就带不动了,“你说他丢不丢人。”

李茂信后来成了十四团中学著名的模范丈夫。

结婚成家之后,大多数上海青年都过上了安稳日子,那是他们最美好的一段时光。“在学校一直蛮开心的。”柳苏莺和皇甫华住一个院子,有什么事,她就在对门喊:“皇甫—”虽各有各的生活,但过一段时间就会在一起“戳戳”心里话。

最有趣的是,两个上海闺蜜在同一个月怀上了第二个孩子。当时两人一个教语文,一个教数学,就出现了颇可笑的场景,一个大肚子刚出教室,另一个大肚子就进来了。学校老师都说:“你们两个好朋友怀孕也要商量?”

“我们又没商量。突然之间,她怀了,我也怀了。”皇甫华和柳苏莺讲起此事,都忍俊不禁。

有一次,校长对她俩说,“你们有一个人是要满意的。”结果孩子出生,皇甫华一儿一女,柳苏莺两个儿子。回想老校长的话,她们觉得蛮准的。

孩子:送到上海去

上世纪70年代初,知青娃娃多了,照顾教育下一代的问题提到议事日程。上海知青普遍不愿让孩子受苦,只要上海亲戚家有人能带,就把孩子送回去。

“女儿一岁半就送到上海去了,他去送的,两个人不能都走,经济条件不允许。大人艰苦点可以,孩子不行。”皇甫华回忆道。

李茂信把女儿送回上海。“女儿为什么长大后一直喜欢吃冷饮,她一哭,他就给根冰棍,那时候钱很紧的,五分钱一根冰棍,一天有时喂四五根。睡觉也哭,他就用筷子沾点酒。就这么带孩子。”皇甫华回忆道。

到了上海,女儿寄养在乡下妈妈家,后来听说还是蛮苦的,经常半夜抱着跑医院,后来找了个中医,不知怎么一弄,就好了。“虽然苦点,比新疆好。”皇甫华回忆道。

柳苏莺一直没想过把儿子送回上海。上世纪80年代末,上海舅舅一封信接一封信,让她把儿子户口报回去。当时她刚调到沙井子检察院,沙井子医院有个上海知青把儿子户口报回去了,她就跑去问她:“怎么样,儿子在上海还不错吧?”没想到触痛对方心事,这个医生一把鼻涕一把眼泪诉说儿子在上海娘舅家的委屈。

柳苏莺不解地问,“你们两个在这儿工资那么高,就一个儿子,何必送回去?”医生说,“我想让儿子回来,儿子说啥,妈,我熬着,总有出头的日子。”后来人家孩子果真在上海混出了样子。

“这些孩子回去的年龄十六七岁,正是找事的年龄,毁的孩子太多了。”柳苏莺说,好多上海娃娃送回去并不幸福,过不惯,还受歧视。“送到姑姑家姨家人家看不起你,很委屈的。他们的性格是新疆性格,环境是上海环境。”

最终,柳苏莺决定还是带王皓明回上海看看,让他自己决定。儿子最终决定留在上海,她对儿子说,“那你就熬着,总有你出头的日子。”

小儿子王皓宇高考时,柳苏莺并不想让他回上海,结果他抱定去上海的念头,“哥在上海,我也要去上海。”最后考上了上海纺织大学,在上海读研,考公务员,最终结婚成家,定居上海。

柳苏莺当时心想,你考到广东深圳多好。

分离:“混纺”的选择

在最艰苦的年代,阿克苏的上海知青仍不乏幽默感。他们把苞谷馍叫做“黄金糕”,把逃回上海的人叫“飞鸽牌”,把四个馒头也吃不饱的叫“800克”,把一封信从外地找来的对象叫做“8分钱”,把领导干部的住房叫“中南海”,把上海人和外地人组成的家庭叫“混纺”……

皇甫华和柳苏莺后来都成了“混纺”。

1981年,阿克苏闹起返城运动。“我们两人嫁的都不是上海青年,属于‘混纺,不能走。人家起劲地去造反,我俩就坐在家轧三胡(聊天)。”皇甫华回忆道。

柳苏莺和皇甫华最后都没回上海,一个至今留在阿克苏,一个调离了阿克苏。但调离阿克苏的,最后却演绎成逃离阿克苏,皇甫华至今回忆起来仍心有余悸。

1982年春节前,李茂信家就把学校房子腾空了,所有家具都打包装车了,车开到塔里木河却过不去了。“大家都欢送过了,结果蹬蹬蹬又回来了。”大过年的没地方住,只好住到柳苏莺家,当时柳苏莺一家到阿克苏王兆春的弟弟家过年去了。

过完年第二次走,怎么走?他们把所有的家具搬上大卡车,四周摆好,中间留一个洞。连队里还有两口子也是上海人,皇甫华带着女儿和这两口子躲在家具中间。李茂信不是上海青年,可以走,抱着儿子坐驾驶室。车开上一段,把上面的盖子打开,让里面的人呼点新鲜空气。

到了阿克苏检查站,皇甫华透过小缝缝看到外面当兵的走过来走过去,真是提心吊胆。“像搞地下工作一样。”

那年阿克苏的上海青年闹得最厉害,他们冲击阿克苏机关,打出的口号是“还我户口,还我青春。”王震派了一个工作组来解决问题,阿克苏实行军事管制,一路都是关卡。直到过了阿克苏,到吐鲁番仍不敢轻举妄动。

李茂信一家原本计划在西安过年,结果学校都开学了,他们才到家。

当时西安缺老师,加上李茂信的母亲属于多子女而身边无子女照顾,符合政策,母亲就把他们从新疆调回来了。谁想到他们一走,上海知青返城的政策出台了。“如果不调回来,我可以回上海,上海妈妈是老师,她退休我可以顶替,但那时我已经调回西安了。”皇甫华说。

多年以后,皇甫华回想当年的选择,觉得更像一次自我放逐。16岁离家,扎根边疆十七年之后来到西安,从此再未回到上海家乡。

回西安前,柳苏莺找李茂信长谈了一次,千叮咛万嘱咐:“你们这有爹有妈有兄弟姐妹的不会理解,我们两个表面上很厉害,那是一种自卫。回去你们一大家子,你必须要对她好。”

回西安后,柳苏莺和皇甫华一直靠通信联系,有时候一写就是七八张。“我这个人文学水平没有,但是会唠家常。一坐到那,叭叭叭想到哪儿写到哪儿。”柳苏莺笑着说。

李茂信也经常给柳苏莺写信,总不忘说一句让她放心的话:“小柳你放心,皇甫是我们家的贤妻良母。”

1983年,柳苏莺一家回上海探亲,途经西安,专门去看望皇甫华一家,看到他们日子过的不错,总算放心了。1985年,柳苏莺和王兆春从学校调到检察院系统,一直在阿克苏工作到退休。

重逢:永远的情谊

没想到,一别就是三十年。

皇甫华再次踏上西行列车已是2010年,看到当年一寸一寸开垦的荒地变成良田,只有知青才能真正体会这些变化意味着什么。

闺蜜重逢,已是花甲老人。那年外孙女在日记中写道:“今天我们到新疆,新疆真漂亮。外婆和小柳外婆在火车站见面,她们俩抱在一起。”

老朋友豪爽的笑声,紧紧的拥抱,掏心窝子的话,一切和当年的记忆交织重叠。新修的塔里木河大桥北边建起了上海知青林,为他们这代人树碑立传。

“要使塔河变样,只有安心扎根。”当年的宣传语,远非一句口号那么简单,这里也并非她一个人留恋之地,她想起自己那时问过自己:“这条路走对了吗?”

“总的来说,我没有后悔过。我们这些人对那段岁月还是有留恋的,再苦也留恋。年轻时候想过,如果我不到这个地方留在上海会怎么样?当时听说我们走了以后,剩下的人都分配工作了。如果不去新疆,就分配到上海了,只有这点,挺可惜的。”皇甫华说。

“十万青年支援边疆,也算是一种移民吧。但我一点不后悔。虽然苦,精神上蛮快乐的。”几十年后,柳苏莺仍然生活在南疆这座小城,两个儿子都在上海成家立业,她和老伴儿王兆春在阿克苏过着安稳的小日子,享受充实的晚年生活。

“这个年代不像我们那个年代,很多事情由不得自己。现在能由自己为啥不由自己?”2006年,柳苏莺从上海回到阿克苏,给皇甫华打电话。“皇甫—儿孙自有儿孙福,你不要管他们。他们过他们的,你看我回来了。”她报了阿克苏的老年大学学画画,一学就是九年,画的有模有样有滋有味的,很多作品参加了阿克苏的画展。

柳苏莺的很多国画作品中,都有两只小鸟,看上去正在叽叽喳喳谈心。其中一幅名叫“知音”,画中两只小鸟,就像当年的两个上海闺蜜,坐在田埂边上,总有说不完的悄悄话……