抗震设防烈度为6度地区的常规建筑基础最小埋深讨论

周含川,张朝

(重庆市设计院,重庆400015)

抗震设防烈度为6度地区的常规建筑基础最小埋深讨论

周含川,张朝

(重庆市设计院,重庆400015)

通过公式推导和算例对比分析抗震设防烈度为6度地区常规建筑(200m高度内不同高度、各场地类别、各种地基情况、不同平面形状满足规范高宽比的钢筋混凝土房屋、结构形式为框架、框架剪力墙、剪力墙等)在罕遇地震和50年一遇风荷载作用下基础抗滑稳定性和抗倾覆稳定性,以确定基础最小埋深。结果表明,基础无需埋深时,绝大多数建筑抗倾覆稳定性满足,绝大多数建筑抗滑移稳定性满足。建筑高度增加一般并不需要增加基础埋深。提出抗震设防烈度为6度地区常规建筑基础最小埋深的设计建议。

基础埋深;6度设防;抗滑移;抗倾覆;基础最小埋深

0 引言

建筑物基础埋深是重要的设计内容。根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5章[1]对基础埋深的规定,要求抗震地区浅基础埋深不宜小于建筑高度H/15,桩基础不小于H/18。《全国民用建筑工程设计技术措施2009(地基基础)》第5章对基础埋深的要求为高层建筑天然地基或者复合地基可取H/ 18,且不宜小于3m,桩基础可取1/20[2]。根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011条文说明,基础埋深规定的主要依据为8度设防地区对地基滑动破坏验算得到的结论[3]。低烈度地区并未给出说明。设计实践中,有的地方低烈度地区也强制执行埋深H/15的要求,例如一个100m高层基础埋深按H/15需要约7m埋深,可能造成不必要的浪费[4]。

1 研究范围和假定

建筑物基础的埋深主要考虑以下几个主要因素:建筑的用途,有无地下室、设备基础和地下设施,基础的形式和构造;作用在地基上的荷载大小和性质;工程地质和水文地质条件;相邻建筑物的基础埋深;地基土冻胀和融陷。很多时候,特别是高层建筑荷载因素对基础埋深起控制作用。为确保建筑物在水平荷载下抗倾覆稳定性和抗滑移稳定性,建筑物的水平荷载主要为地震作用、风荷载作用和侧向土压力作用。

水平荷载及作用考虑以下范围:地震作用主要讨论6度设防地区,采用罕遇地震进行验算。风荷载取值为具代表性,基本风压取50年一遇全国覆盖率达97.3%的较大值0.9kN/m2,风压高度系数根据A类、B类、C类、D类场地取不利值。侧向土压力的影响主要体现为非对称土压力的影响,不属于普遍情况,暂不考虑。

分别考虑I0~IV类场地。

地基岩土类别参考地基基础手册中常见类别,主要为砂土、粘性土、碎石土、岩石等。不考虑淤泥土等特殊土体。

建筑结构类型为常用的结构类型:框架、框架剪力墙、剪力墙结构。为尽量接近实际情况,60m以下采用框架结构,60m以上采用框架-剪力墙结构。剪力墙结构刚度大,稳定性好于同等情况下框架-剪力墙结构。

建筑平面形状的影响,通过算例对比了10层框架结构几种典型几何形状。

为体现高度、层数的影响,建筑层高考虑为4m,楼层数从1层到50层(超过50层或200m的建筑一般须进行抗震专项审查,埋深问题都会专门分析)。

根据相关规范抗滑移安全系数为1.3,抗倾覆安全系数为1.6。

主要讨论在常规情况下的基础最小埋深问题。建筑基础埋深问题还涉及到如地下水、相邻建筑埋深关系、地基冻胀、砂土液化等问题,不属于讨论内容。

2 抗滑移分析

建筑基础的抗滑力由基础与地基摩擦力、基础侧壁土压力及基础与地基的粘聚力等构成。为简化分析,基础无埋深时只考虑基础与地基的摩擦力。摩擦力按库伦定律由地基抗剪强度确定。

2.1地震作用时

非粘性土滑移破坏时为平面滑动,根据力的平衡方程:

其中R为抗滑力,A为基础底面面积,Gk为建筑竖向荷载标准值,φ为土的内摩擦角

Geq(重力荷载代表值)取值略小于Gk,偏安全取Geq=Gk,则有Gktanφ≥1.3α1Gk,消去Gk简化为:tanφ≥1.3α1

可以看出,罕遇地震作用下建筑抗滑移稳定与地基的抗剪参数和建筑自振周期相关。

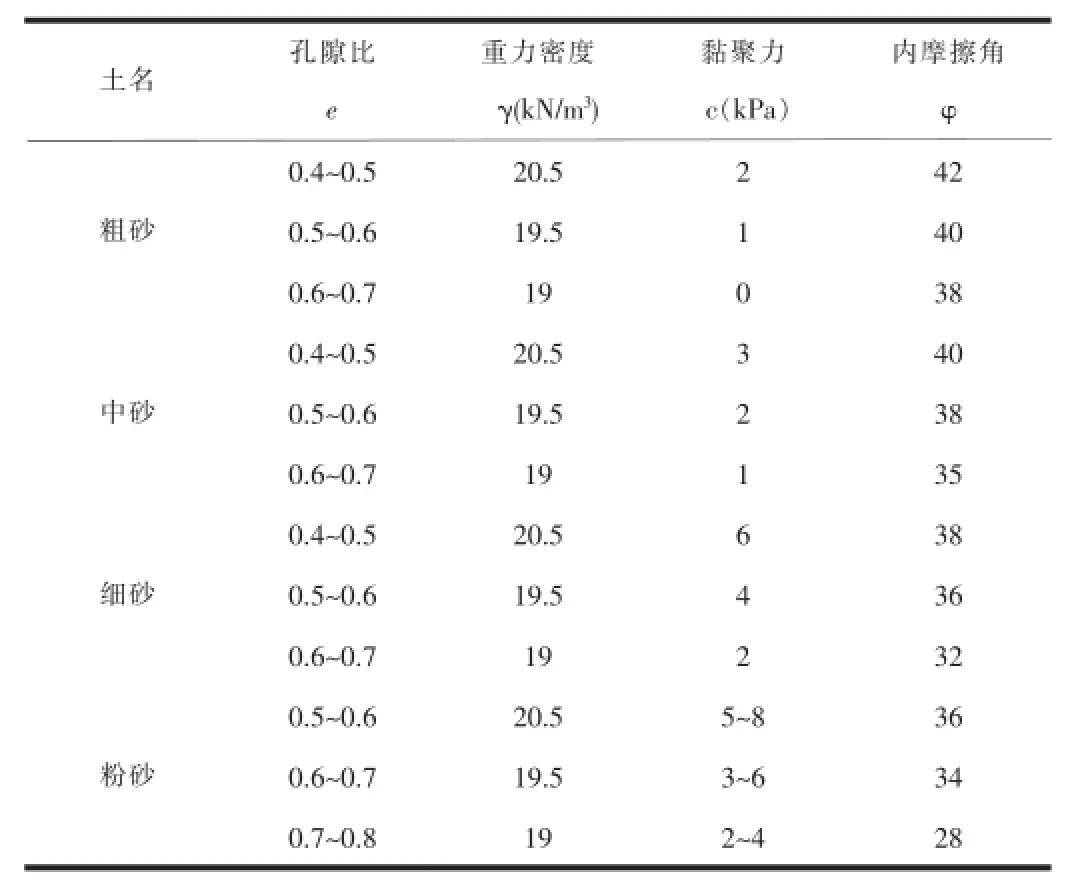

作为建筑持力层的土分为粘性土和非粘性土,其力学指标取值范围见表1。

表1 砂土物理力学指标

砂土忽略其黏聚力,内摩擦角取最小值,因此:tanφ= tan28=0.53>1.3αmax=1.3x0.28=0.364≥1.3α1。都能满足抗滑移要求。

对于粘性土滑动破坏面一般为曲面,工程计算中假定滑动面为圆弧面采用瑞典条分法或毕肖普法进行计算,按平面问题进行考虑。取上部结构产生的基础压力等于地基承载力fa大震作用下的水平力为faxαmax,其中αmax取0.28[5],计算简图见图1。

图1 均布竖向抗滑移计算简图

图2 梯形竖向抗滑移计算简图

图形三角形竖向抗滑移计算简图

粘性土力学参数取值见表2[6]。

表2 粉土、粘性土物理力学指标

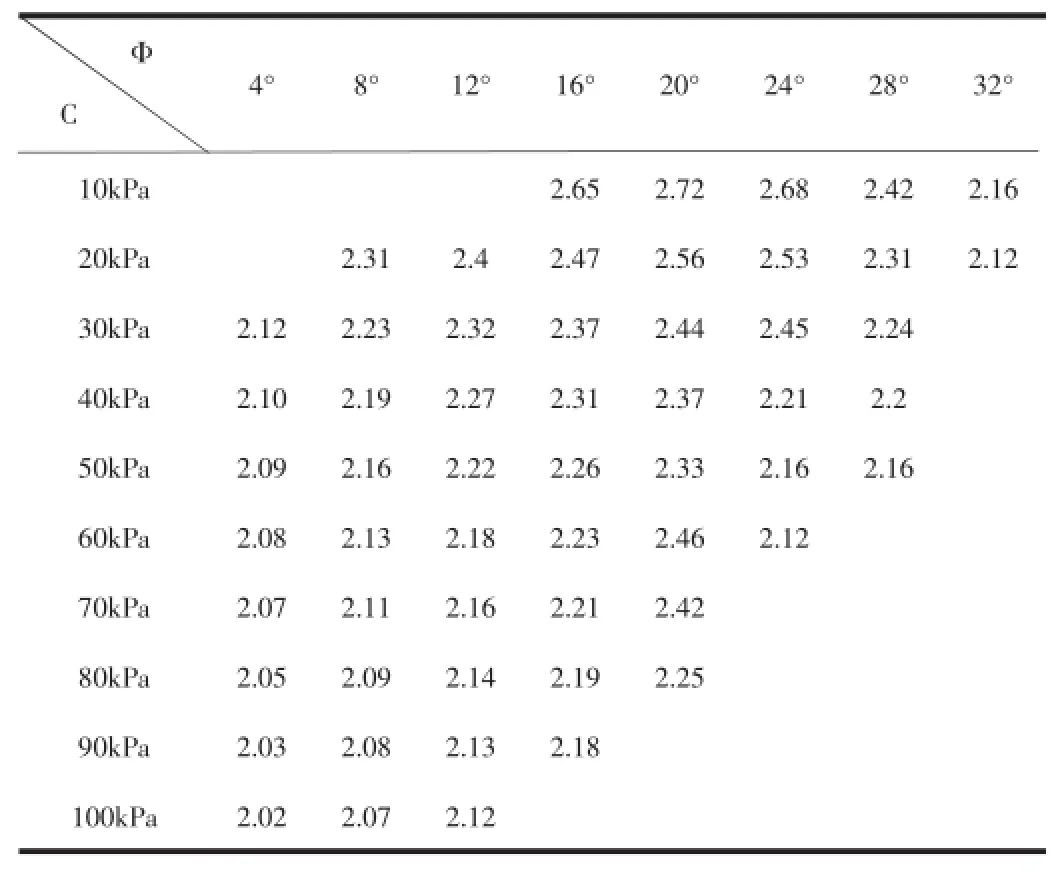

根据公式fa=Mbγb+Mdγmd+Mcck地基承载力主要与粘土的容重、基础宽度、基础埋深、粘聚力和内摩擦角相关。由于不考虑埋深,去除一个变量,基础宽度和土容重对基础强度的影响较小,相对于粘聚力和内摩擦角不是一个数量级的影响。取b为6m,γ为20,主要考虑粘聚力和内摩擦角,根据工程经验,地基承载力取值范围为100~500kPa的不同粘聚力和内摩擦角组合,进行抗滑移计算,稳定系数均大于1.3(见表3)。

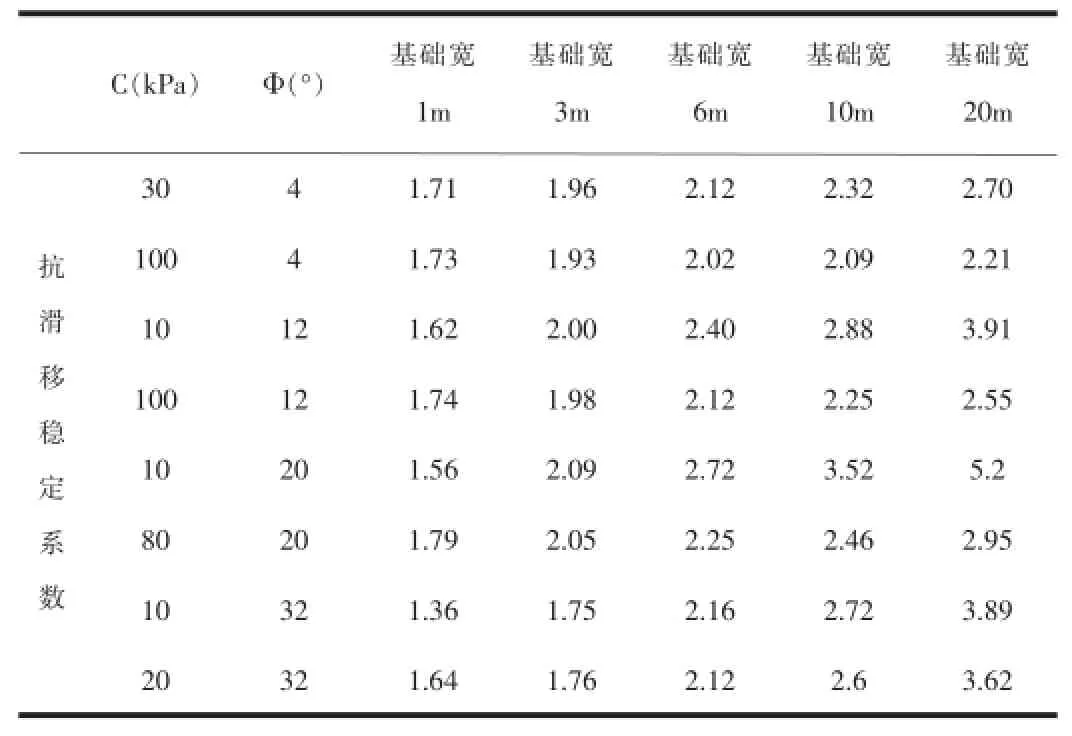

表3 不同粘聚力和内摩擦角下的抗滑移稳定

考虑竖向荷载非均匀布置对抗滑移的影响。根据设计规范,非均布荷载时最大地基压力不大于1.2fa,分别考虑取一端为1.2fa,另一端0.8fa的梯形荷载(见图2)以及一端1.2fa,另一端0的三角形荷载(见图3)。结果表明,偏心荷载对地基稳定有一定影响,但影响较小(见表4)。

表4 偏心荷载对地基抗滑移稳定的影响

考虑基础宽度对抗滑移稳定的影响(见表5)。基础尺寸对抗滑移稳定的影响较大,相同情况下基础尺寸越大,抗滑移稳定性越好。

表5 粘性土基础宽度对罕遇地震地基抗滑移稳定的影响

综上所述,对于浅基础,持力层砂土及粘土均确保抗滑移稳定。

对于桩基础,由于桩周土的约束作用及桩底的摩擦力一般可满足抗滑移稳定,当承台下为软弱土层或液化土层时,需验算桩身在大震下抗剪承载力。桩身抗剪切承载力截面条件为αG≤0.25fA,A为桩身截面积,为满足桩身强度要求A=eqc代入上式得αG≤0.25fγ,γ=1.3,α≤α=0.28,故桩身抗剪eqcmax截面条件肯定满足。当α较大时,需按抗剪要求计算配置箍筋。

前述公式推导可知,6度设防地区抗滑移稳定主要与基础和地基间摩擦力及水平作用大小相关,与建筑平面形状、基础土压力分布、结构形式、荷载大小有关系,但均满足抗滑移稳定要求。建筑高度影响了地震力的相对大小,从而间接影响抗滑移稳定,随着建筑增高,自振周期变长,地震力与重力的比值下降,抗滑移稳定性有所提高。

2.2风荷载作用时

风荷载简化为倒三角荷载,基底摩擦系数取最小值0.25,风压高度系数根据A类、B类、C类和D类场地取大值,风振系数按规范取值[7](见表6)。

表6 风荷载下抗滑移稳定分析楼层数

可见在风荷载作用下,各高度建筑抗滑移稳定性足够。

3 抗倾覆分析

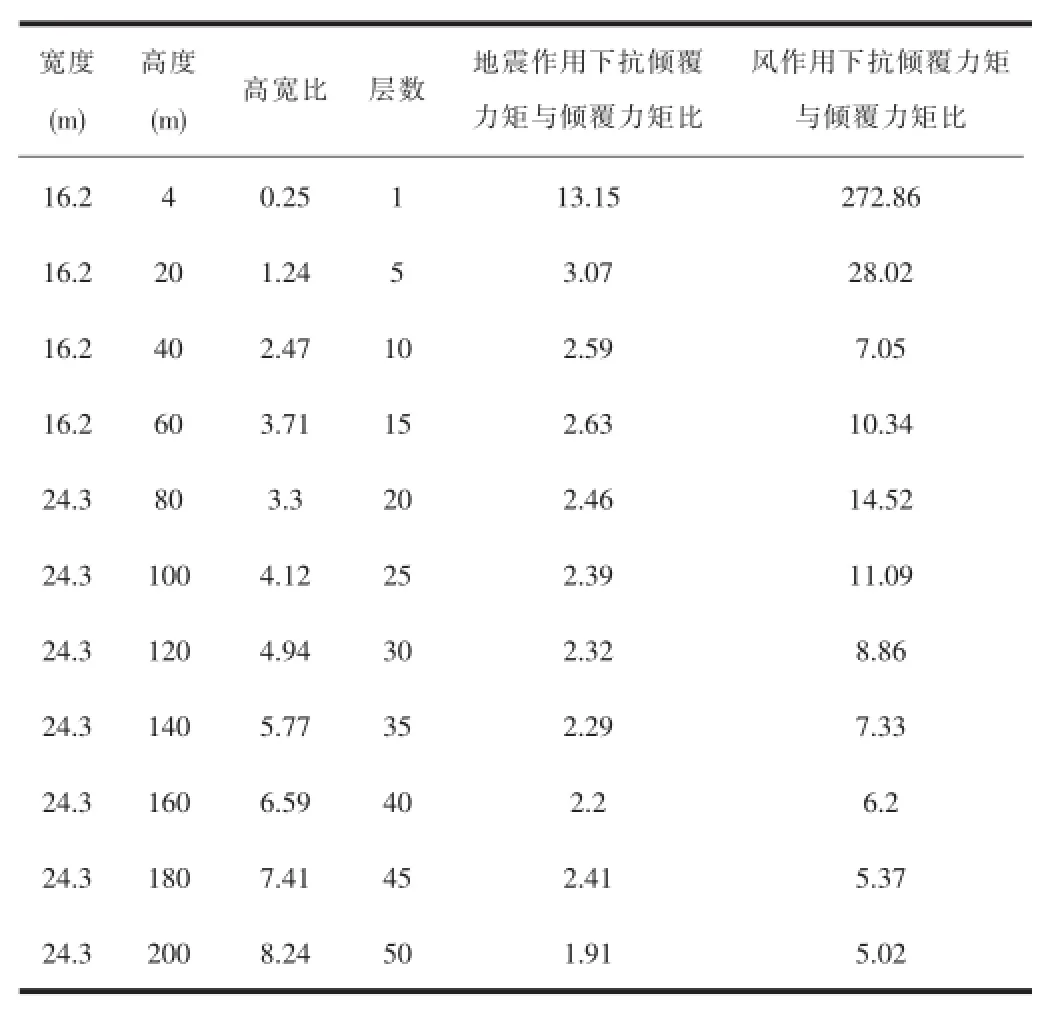

抗倾覆分析地震作用取6度(第一组)大震,场地类别为IV类,风荷载基本风压取0.9kN/m2,地面粗糙类别为A类。为体现较不利情况,选取高宽比较大的情况,60m以下,取2跨8.1m柱网,60~200m高度建筑平面取3跨8.1m柱网,最大高宽比8.2。通过SATWE软件建模计算,调整模型确保轴压比及小震作用下位移角满足规范要求,风荷载下位移角可以大于规范要求(见表7)。

表7 高度不同建筑的抗倾覆对比

算例中6度设防地区地震作用为抗倾覆的控制工况。很明显,随着建筑高度增加抗倾覆力矩与倾覆力矩比并不呈线性趋势,但均大于1.6,满足抗倾覆要求。

根据抗震规范要求,高宽比大于4的建筑,基础底面不出现脱离区,其他建筑脱离区不超过基础底面面积的15%。从算例结果看,满足规范该条要求的地震作用下倾覆力矩比均大于1.6。

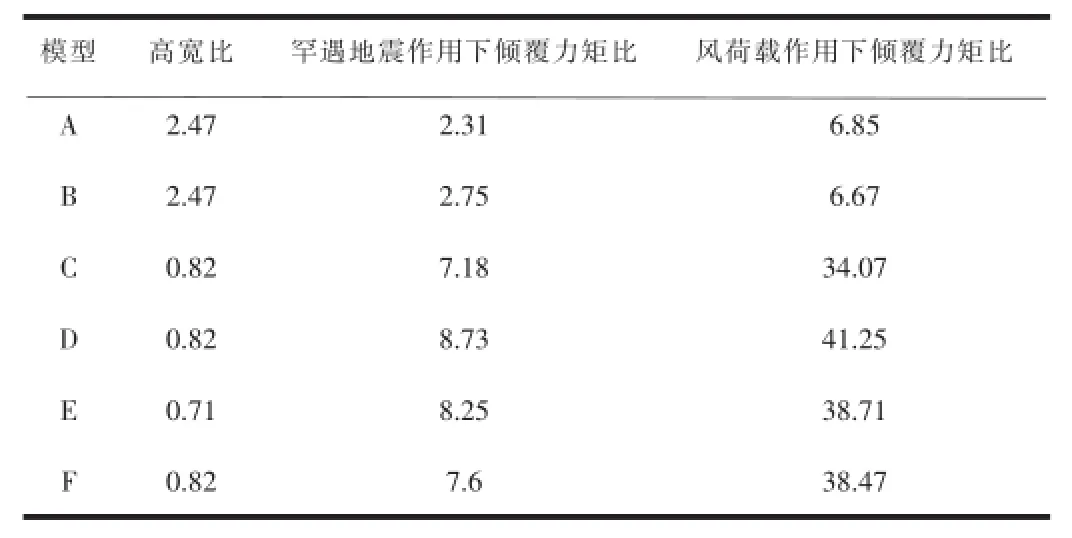

为了分析建筑平面形状对抗倾覆的影响,对比分析层高4m的10层框架结构以下几种典型的平面形状,其他条件同上例(见图4)。

图4 10层框架结构不同平面形状建筑抗倾覆对比分析

模型A与B形状差别大,最小高宽比相同,抗倾覆力矩相差不大;模型C、D、E、F形状区别较大,最小高宽比差不多,倾覆力矩比相差不大,影响抗倾覆稳定的主要因素是高宽比而不是形状(见表8)。

表8 10层框架结构不同平面形状建筑抗倾覆对比分析

前述分析说明风荷载作用下抗倾覆安全系数较高,下面仅分析地震作用下高宽比对抗倾覆的影响。进行如下简化分析:基底角部刚出现零应力,仅考虑竖向构件作用,不考虑框架梁、连梁等水平抗侧力构件作用(见图5)。

高宽比对抗倾覆稳定的影响关系图形类似反应谱图形翻转,自振周期比特征周期长时,地震作用减小,高宽比可以更大。对没有埋深的建筑,当不满足上图要求时应复核大震下的抗倾覆稳定,应调整设计满足抗倾覆要求。

从图5可以看到,对于高宽比大于1.8且自振周期小于特征周期的建筑(高宽比大但总高度不高的建筑)1/15H埋深是否能保证抗倾覆安全还有待证明。建议还是通过设计确保抗倾覆安全。

结构类型的影响主要表现为能提供较高抗侧力刚度的结构体系抗倾覆稳定性更好。

图5 高宽比与倾覆力矩比的关系(仅考虑竖向构件作用时)

4 结论

6度设防地区200m高度内的常规建筑(坡地建筑除外),在满足规范设计要求(除埋深要求外)条件下,埋深大小对建筑物抗滑移稳定性影响不显著。

建议一般建筑的基础埋深,在满足构造和功能要求下,可以不必考虑基础埋深与建筑高度成正比的关系。

[1]住房和城乡建设部,国家质量监督检验检疫总局.GB 50007-2011建筑地基基础设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[2]住房和城乡建设部,中国建筑标准设计研究院.全国民用建筑工程设计技术措施2009结构(地基与基础)[S].北京:中国计划出版社,2010.

[3]张在明,陈雷.高层建筑地基整体稳定性与基础埋深关系的研究[J].工程勘察,1994(06).

[4]韩小雷,季静,李丽荣.地震作用下高层建筑箱(筏)基础埋深探讨[J].华南理工大学学报:自然科学版,2000,28(9):93-98.

[5]住房和城乡建设部,国家质量监督检验检疫总局. GB50011-2010建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[6]林宗元.简明岩土工程勘察设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2003:90-91.

[7]住房和城乡建设部,国家质量监督检验检疫总局. GB50009-2012建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.

责任编辑:孙苏,李红

Study on Minimum Embedded Foundation Depth of Conventional Buildings in Regionswith Seismic Fortification Intensity of Six Degree

Through formula derivation and sample studies,the foundation anti-sliding stability and anti-overturning stability of the conventionalbuildings in regionsw ith seism ic fortification intensity of six degree are studied under conditions of rare earthquake and w ind load occurring in 1/50 years. The study show s that the anti-sliding stability ofmostbuildings are qualified when the foundation needs no embedded depth,and no further foundation embedded depth isnecessaryw ith the increaseofbuilding height.Somedesign advicesarealso presented for similar projects.

embedded foundation depth;seism ic fortification intensity of six degrees;anti-sliding;anti-overturning;m inimum embedded foundation

TU 3

A

1671-9107(2015)03-0023-04

10.3969/j.issn.1671-9107.2015.03.023

2014-10-28

周含川(1977-),男,云南昭通人,研究生,高级工程师,主要从事高层建筑结构设计。