公正观念与分配公正*

倪青山,罗楚亮,谢维怡

(1.湖南大学 金融与统计学院,湖南 长沙 410079 2.北京师范大学 经济与工商管理学院,北京 100875;3.厦门大学 国际学院,福建 厦门 361102)

一 引 言

经济体制转型过程中,居民收入差距迅速扩张,收入形成机制发生了重大改变。收入分配成为社会各界广泛关注的重要问题。在通常的讨论中,大多试图以收入分配是否公平涵盖两个层面的问题:收入差距(inequality)与分配公正(justice)。在经济转型中,收入差距的扩大所具有的社会公正或公平的意义,则通常与形成收入差距的原因相关联,即造成收入差距的因素是否具有公平性。李实和赵人伟讨论了政府与市场两个方面对于收入差距扩大的公平效应与不公平效应[1]。更多的研究者试图从收入决定机制(收入函数)中寻找收入差距形成原因的公平性[2,3]。

分配是否公正,在某种程度上或许仅仅表现为一种社会观念,其产生可能与收入差距的形成原因有关,也可能仅仅是对收入差距结果的意识反应。就原因而言,或许只有那些与人们观念相一致的收入来源因素,其公平性才可能得到广泛的承认;而作为结果,收入分配公正性的社会判断与一个社会中与生俱来的社会观念相关联[4]。作为一个流行着“均贫富”观念的社会,经济转型过程对于社会人群公平观念的影响以及社会对于这一过程中收入变动的公平性评价或许应该从其观念反应中去直接寻求可能的解释。收入分配公平性在我国现阶段具有一定的争议性。现有的调查结果通常表明,人们对于当前收入分配具有非常低的公平感[5]。

分配公正是一个古老的话题,也是各个时期的社会都力图实现的理想或目标。学术研究的精密化与科学化,使人们对于分配公正这种观念意识的研究也逐渐采用了经验、实证的手法。Soltan、Miller的回顾和评论涉及到分配正义经验研究的基本思路[6,7]。在社会公正相关的经验研究中,既包括实验证据,也包括调查证据,如 Michelbachd等[8],Shepelak和Alwin[9]。Konow在经济学类研究杂志上,综述了对正义理论的实证分析文献[10],Corneo和Fong甚至估算了公正分配的货币价值[11]。

本文试图在住户调查数据的基础上对我国居民收入分配公正观念进行描述分析,研究可以观测的特征与总体收入和分项收入之间的关系,并探讨影响收入分配公平的主观和客观因素,其目的在于为理解我国居民对当前收入分配公平性具有较低认同感提供经验素材。

二 数据描述

本文所使用数据来自于中国社会科学院经济所于2006年针对城镇居民所做的补充住户调查①这次调查包括辽宁、安徽、广东、重庆、甘肃,每个省份600户,共3000户、8767个人。调查问卷由包含作者在内的研究人员设计,国家统计局城市司负责实施。与以往调查所不同的是,本次调查设计了一套与公平相关联的主观意向问题,由每个家庭中的一位成员回答。。

表1 收入公平调查问题

关于收入公平的调查问题具体见表1。问题共16个,其中前13个问题要求回答者对给定条件下的收入公平性做出判断;最后3个是被调查者对三个不同时期②之所以要求回答者对“改革前”、“80年代”以及“当前”三个时期的收入分配公平性做出评价,这是因为它们的收入分配特征可能存有差异,即“改革前”较低收入水平下的“大锅饭”;“80年代”基本上处于帕累托改进状态下的“端起碗来吃肉、放下筷子骂娘”;“当前”的经济转型在改善大多数人经济福利的同时,也有部分人群在承受着经济转型的代价。收入分配公平性的一般评价。或者说,前13个问题试图揭示的是回答者对于特定条件下所产生的收入(或收入差距)是否公平的价值标准。特别是从Q2到Q13所涉及的都与收入产生的原因相关。而最后3个问题则是基于回答者的价值标准以及社会经济状况而对收入分配状态所给出的价值评价结果。所有问题的回答选项都为5个,包括四级公平性评价和“不知道”,其中四级公平性评价的取值从1到4,依次表示“很公平”至“很不公平”。

各收入公平问题的回答选项分布见表2。在Q1至Q13中,所讨论的都为人们对收入公平性的某单个方面的理解。对所列及不同问题公平性认同,似乎存有一定的差异性,不过总体的分布特征并不令人意外。

表2 各公平感问题选项分布(%,N=3000)

Q1试图反映的是人们对于均等化收入分配结果(或平均主义)的态度,结果尽管多数人认为均等化的收入分配结果是“不太公平”(占51.53%)甚至“很不公平”的(占12.13%),但仍有1/3的人认为平均主义的分配方式是“很公平”(占5.87%)或“比较公平”的(占27.47%)。因此,平均主义的分配倾向仍具有一定的社会影响。

凭自己劳动而获得的高收入(Q2)获得了广泛认同,96%的人认为这种高收入是公平的,这一结果应该是情理之中的。经济转型过程中,制度与政策的不完善也会给某些人群带来获利的机会,由此所产生的高收入(Q3)则通常被认为是不公平的,分别有33.23%和54.6%的人认为这种收入是“不太公平”或“很不公平”的。大部分人认为好运气所带来的收入(Q4)是公平的,人群比例占64.5%,但也有27.97%的人认为这种收入是不公平的。值得注意的是,人们对于运气的评价仍具有某些不确定性,7.53%的人没有对这种收入来源的公平性做出评价,这一比例在所有公平感问题中是最高的。这种分布特征与因炒股票、房地产带来的高收入(Q5)之间具有某些类似,没有明确做出公平性评价的人群达6.13%,相对而言也是一个比较高的比例。不过对于因炒股、房地产所带来的收入,人们的认可程度似乎比简单的“运气”更高一些,认为这类收入“比较公平”的与Q4基本持平,但认为“很公平”的比例则比Q4高出5个百分点。专利发明对收入的影响(Q6)在一定程度上描述了收入决定机制中的人力资本、社会贡献方面的效应大小,其公平性也有非常广泛的认同。55.67%的人认为这类收入是“很公平”的,远远高于其他诸问题对“很公平”这一选项比例,认为“比较公平”的也达38.63%。这两类选项之和达94.3%。

市场化改革导致了企业盈利能力的分化,既有的研究[12]表明,企业盈利能力的差异性将影响到职工的收入差距。我国城镇企业体制改革的一个基本思路也在于硬化企业预算约束,强化企业经营绩效与相关人员个人收益之间的关联性。企业盈利能力的分化对城镇居民的社会经济状况产生了非常直接的影响。调查发现,人们对于盈利企业老总高收入的认可程度是有差异的,各选项的分布比较分散,没有明显的集中于某类型的倾向,认为盈利企业老总高收入“很公平”与“很不公平”的比例分别为10.67%和18.30%;认为这种收入“比较公平”与“不太公平”的比例分别为35.23%和32.63%。因此,对于这类收入公平或不公平的比例基本上是相当。不过,对于亏损企业而言,如果“老总”获有高收入,则会被74.6%的人认为是“很不公平”的,这也远高于其他诸问题中选择“很不公平”的比例。只有5.1%的人认可亏损企业经营者的高收入。盈利能力不仅会影响到“老总”的收入,也可能影响职工的收入。从Q9的回答选项可以看出,人们对于盈利企业职工的高收入具有较高的认同感,也高于对“老总”获得高收入的认同。不过,在企业亏损状态下,人们似乎并不认同职工应当承担相应的责任,70%以上的人认为亏损企业职工只能获得低收入是不公平的,当然也有21%的人认为亏损企业职工的低收入是“比较公平”的。

Q11、Q12和Q13分别针对的是家庭的社会资本(人际关系网络)、天生聪明的秉赋以及因家庭环境而受到的良好的教育,这也是个人获取收入能力代际传递的三种主要形式。尽管这些因素在较大程度上都属于因承继而获得的秉赋,但其认同感却存有较大的差异性,突出表现在认为因父母人际关系网络而获得高收入的公平性要大大低于因聪明或与家庭环境相关的良好教育带来的高收入。这似乎意味着,这种起点意义上的不公平性通常更具有隐蔽性,更不易被察觉。

Q14、Q15和Q16是对不同时期收入分配状态公平性的总体评价。在所设定的三个时期,公平感程度(选择“很公平”和“比较公平”的人群比重)最高的时期为80年代,认为这一时期分配公平的人群比例合计达52.77%。这一比例要高于对改革前时期的评价,认为改革前的收入分配状态公平的人群为47.77%。因此,从事后评价来看,80年代时期的收入分配状态使得公平感程度上升了5个百分点。这种事后评价中对80年代收入分配公平感程度的上升可能与对当前收入分配状态的评价也是相关的。对“当前”收入分配状态公平程度的评价是最低的,认为“很公平”与“比较公平”的分别仅为2.27%和19.9%,两者之和也仅为22.17%,远不及前两个时期的一半①特别是对“当前”收入分配状态的评价为“很公平”的只有2.27%,这一比例数值比对“改革前”的评价低将近7个百分点,比对“80年代”的评价也低5个百分点。;与此相反的是,认为当前收入分配状态“很不公平”的比例则高达28.3%,而认为改革前和80年代收入分配状态很不公平的分别只有6.67%、5.57%,其上升幅度也是颇为惊人的。

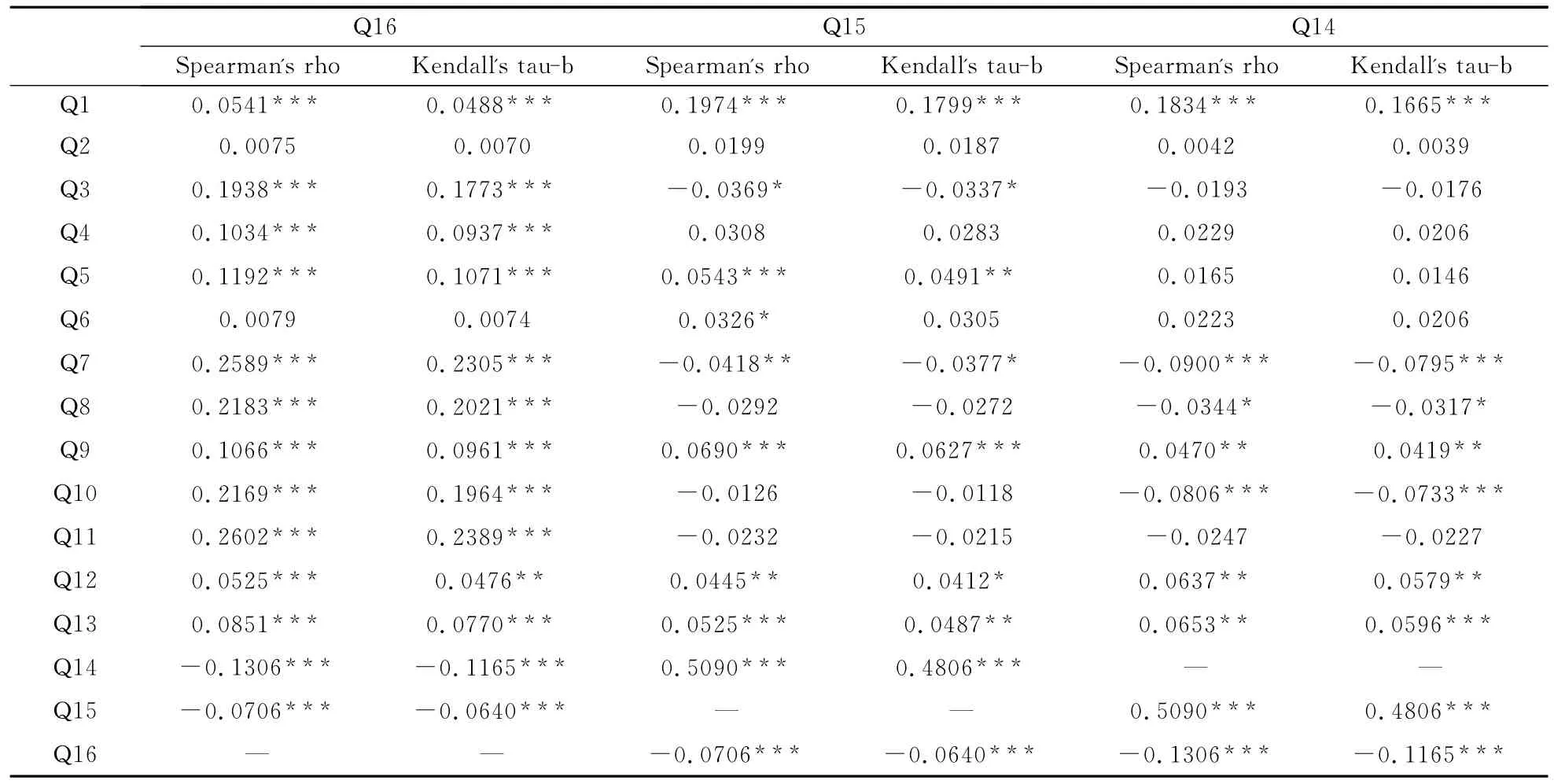

为了讨论各公平感问题选项分布的相关性,表3给出了各问题与对不同时期收入分配公平性评价之间的Spearman(等级)相关系数和Kendallτ-b统计量及其显著性。

表3 各公平感问题选项分布的相关性统计检验

对平均主义分配方式的认同与对收入分配公平性的认同之间存在着显著的正向关联,这在对80年代和改革前收入分配公平性的判断上更为明显,越是认为平均主义分配方式是公平的人群,则越认为80年代和改革前的收入分配状态是公平的。从这种意义上说,当前收入分配状态公平感的下降,在一定程度上也与收入差距的快速扩张从而背离了社会潜在的平均主义分配观念相关。不过,尽管在平均主义与当前收入分配状态公平性之间的Spearman(等级)相关系数和Kendallτ-b统计量也仍是显著的,但系数值有非常明显的下降。这意味着,平均主义的分配观念对于当前收入分配状态公平性的影响在下降。

就人们的普遍观念来说,因劳动而获得高收入的公平性获得了广泛的认同,但这一因素与对公平性的总体评价之间并没有显著的关联。表2的结果也可以看出,绝大部分的人都认为因劳动而获取的高收入是公平的。但关于收入分配公平性的总体判断却远没有如此乐观,特别是对当前收入分配状态的评价中,只有略高于1/5的被调查者认为是公平的。因此不难理解,我们难以从劳动收入中去获得关于当前收入分配公平性的合理解释。

从各公平感问题与对当前收入分配公平性评价(Q16)的关联性来看,除了Q2、Q6外,其余各问题与对当前收入分配公平性评价都显著为正。也就是说,对这些来源收入的公平性缺乏认同,与认为当前收入分配缺乏公平性之间是显著正相关的。其中,相关性比较高的依次有Q11、Q7、Q8、Q10以及Q3。

各公平感问题与对80年代、改革前的收入分配公平性评价之间的相关性相对要低得多。其中特别值得注意的是,对某些因素公平性的判断恰好与对以前时期的公平性认同呈显著的负相关性。这些因素包括:Q3、Q7、Q8以及Q10,即越是认为这些因素所产生的高收入是不公平的,则越怀念以前的收入分配方式,并认为80年代或改革前的收入分配具有更强的公平性。而这些因素与当前收入分配状态的公平性评价之间存在非常强的正相关性。比较这些因素对不同时期收入分配状态公平性的影响,或许可以得出以下推论:(1)制度不完善对于收入分配的扭曲性影响在经济转型过程中可能并没有逐渐消退,反而可能在强化;(2)企业经营者的高收入超出了社会公众所认同的公平范围;(3)企业亏损对职工收入所产生的负冲击,对于收入公平感的降低具有重要影响。

考察三个时期收入分配公平性判断之间的关系,我们发现对当前收入分配状态的评价与对前两个时期的评价表现出显著的负相关性;而前两个时期收入分配状态公平性评价之间却是高度正相关的。这种评价的差异在一定程度上反映了经济转型过程中所发生的收入决定机制的根本性转变。

三 个人特征与收入公平感

(一)对总体公平性的评价

在前一部分讨论的是不同意向性问题之间的相关性,接下来我们讨论被调查者某些客观特征(如年龄、受教育程度、收入水平①之所以选择这三类解释因素,主要是考虑到不同年龄组人群的社会经历差异,教育程度则在收入水平决定中具有工具性作用,而收入水平本身则是一定的分配机制下所产生的结果。等)与收入分配公平感之间的关联。这些特征可能在一定程度上体现了被调查者在社会经济活动中的受益特征,而个人的相对获益将可能对其收入分配公平性观念产生影响。图1~3分别给出了被调查者的年龄、受教育年限、收入水平(对数)与不同时期收入分配状态总体公平感之间的关系②这些图形都将公平感区分为0-1变量,其中0表示不公平(不太公平与很不公平)、1表示公平(比较公平和很公平),采用分数多项式回归(fractional polynomial)得到解释变量(年龄、教育年限、收入水平等)与公平感之间的非参数关系图示。。

从图1中可以看出,对各时期收入分配状态公平性的评价与年龄之间都呈现出了非线性关系。不过,对当前分配状态评价与对以前时期随年龄增长而表现出完全相反的趋势性特征。在对当前收入分配状态公平性的评价中,大约在60岁以前,被调查者的年龄与公平性评价之间表现出负向变动关系,即年龄越大,则越倾向于认为当前分配不公平,与此同时,对80年代、改革前时期的公平性评价越高。

图1 年龄—总体公平感

图2 教育—总体公平感

收入③这里我们以家庭人均收入对数来表示收入水平。与总体公平感之间的关系也表现出非常稳健的联系形式。收入水平越高,则越认为当前的收入分配状态是公平的④尽管家庭人均收入对数低于8时,对当前收入分配状态公平性的评价与收入水平之间表现出反向变动关系,但收入落入这一区间的样本数只有44户,占总样本有效户数的1.5%。,对80年代、改革以前的收入分配状态公平性评价越低;并且对各期收入分配状态公平性评价与收入水平之间都几乎表现出比较明显的线性关系。图4将全部样本根据收入水平划分为10个等分组,并且计算出每个组对于改革前和当前收入公平性评价的差异性。结果也表明,总这种趋势在60岁以后的人群中有所改变,对当前分配公平性的评价随着年龄的增长而有所上升,并且对以前时期分配公平性评价则是递降的。因此,60岁左右人群对当前分配状态公平性评价最低,对以前收入分配方式的公平性评价也最高。这可能是因为这部分人群更为切身地感受到了经济转型过程中收入分配的各种不“公平”因素。

在教育年限与公平感的关系中,除了受教育年限极低的部分人群外,受教育年限与80年代、改革前收入分配公平感之间存在着非常稳健的、一致的递降关系,即受教育程度越高,则越倾向于认为以前的收入分配状态是不公平的。受教育年限为10年左右时,对当前收入分配状态公平性评价达到最低点,不过此后对收入分配状态公平性评价则有较大幅度的上升。总体上来说,受教育程度越高的人群对于当前收入分配状态公平性评价越高,对以前收入分配状态公平性评价越低。这种差异也与经济转型过程中收入决定机制的转变相一致,相关研究表明,教育在居民收入差距中所起的作用越来越大,教育收益率也有了较大幅度的上升,因此受教育程度较高者,在这一过程中的受益相对也是比较高的。体说来,低收入人群组中对改革前与当前收入分配公平性的评价差异性更大,即对改革前的收入分配公平性评价越高,对当前收入分配公平性的评价越低。

图3 收入—总体公平感

图4 各组公平度评价差异(改革前—当前)

(二)对分项收入公平性的评价

图5~7分别给出了不同年龄、受教育年限以及收入水平与分项收入公平性的关系,纵轴均为相应问题的公平感①与总体公平感类似,我们也将各分项收入公平性问题中,选择“比较公平”与“很公平”设定为1,“不太公平”与“很不公平”的设定为0,“不知道”的为缺失值。所有的图形也都是根据分数多项式回归得到。,横轴分别为年龄、受教育年限以及收入对数。

从年龄与各分项收入公平性的分布来看,基本的特征表明,年长者对平均主义的分配方式具有更强的偏好,而年轻人中则很难再接受平均主义的分配观念;对于因劳动获得高收入的公平性的看法在各年龄组②在20岁以下的样本中,对劳动收入公平性的认同有一个非常明显的跃升,但20岁以下的这类样本数量一共仅为7个。中并没有明显的差异性,都倾向于认为这种高收入是公平的;而对于钻政策空子得到的高收入,总体说来其公平性比较低,并且随着年龄的增长,其公平感略有下降;从运气来看,不同年龄对其所产生高收入的公平感也表现出先递降然后递增的特征,类似地,60岁左右的人群对运气所产生高收入的公平感最低③不难理解,从经济转型的不同时期来看,特别是上个世纪90年代中后期的激进式改革措施可能意味着这一年龄组人群的“运气”是最不好的,因为他们中的大部分人对经济转型所造成的个人收入的不利冲击有更为切身的感受。;炒股票/房地产所获收入的公平性随着被调查者年龄的增长而表现出明显的下降倾向;专利发明所产生收入的公平感在各年龄组的分布特征非常类似于运气所产生的高收入,但人们对源自于专利发明的收入的公平感比运气要高得多;对于人际关系网络所产生的收入,年轻人对其公平性的认同感似乎比年老人要高;而天生聪明所产生高收入的公平感在不同年龄组的分布特征与运气、专利发明基本是相同的,大约在60岁以前的人群对此类收入的公平性的认同感随着年龄的增大而下降;40~60岁人群对因家庭环境而接受良好教育所产生高收入的公平性也是最低的。在这些因素中,60岁左右人群对运气、专利发明、天生聪明、家庭环境的良好教育等所产生高收入的公平感都是最低的。这种特征也与年龄与总体收入分配公平感的关系相一致。从这种意义上说,似乎60岁左右人群对于所有不取决于个人努力程度的因素都具有非常低的公平感。

图5 不同年龄的分项收入公平感

在市场化改革过程中,教育越来越成为收入决定的重要因素。受教育程度较高者,更有可能凭借其劳动能力获得较高的收入水平,这也导致了他们对于劳动高收入公平性的认可以及平均主义分配倾向的反感。从图6中可以看出,对平均主义分配的公平感随着受教育年限的增长而下降,而劳动高收入的公平性则随着受教育年限的增加而上升。图6的结果同时也表明,随着受教育程度的增加,那些在收入决定中与教育具有替代性的因素所产生的高收入的公平性是逐渐下降的,这些因素包括钻政策空子、运气、人际关系网络等。对于炒股票/房地产以及因家庭环境而接受良好教育所形成的高收入,除了部分受教育年限非常低的人群外,其公平性的分布在不同教育年限之间并没有明显的差异性。值得关注的是,专利发明以及天生聪明所产生的高收入的公平感与受教育年限之间表现出U型关系,即其公平感首先随着教育年限的增加而下降,10年左右达到最低点,而此后则逐步上升。这两类因素所产生的公平感与受教育年限之间的分布特征也基本上与图2中关于教育与当前收入分配公平性总体评价之间的关系重合。

收入公平观念与收入水平之间的关联形式可见图7。与图6类似,平均主义分配方式的公平性总体上也表现出了随着收入水平的上升而下降的趋势性特征。显然,越是高收入人群,越有可能从平均分配方式中受损。劳动高收入的公平性总体上也随着收入水平的上升而在增强,在收入达到一定水平后,并无明显的变动趋势。在收入较高的人群中,“钻政策空子”与“运气”对收入所可能产生的影响并不被认为是不公平的。特别是对于炒股票/房地产、专利发明收入效应的公平性,随着收入增长呈现出明显的递增倾向。或许在高收入人群的理解中,所有人在这些因素面前都具有均等的机会,而能否有效地利用这些机会则取决于能力上的差异;当然,也不可否认,某些高收入人群正是借此类因素而获得收入的增长。与图5、图6类似,对于利用人际关系网络所能产生的高收入的公平性,随着收入增长而表现出明显的下降倾

图6 不同受教育年限者的分项收入公平感

(三)就业状态与企业盈利分配公平感

20世纪90年代以来的企业改革不仅使企业盈利能力分化,同时也对城镇居民就业状态产生重要影响。企业经营者以及职工收入与盈利能力之间的向。天生聪明以及因家庭环境而接受良好教育所产生的高收入,同样也在高收入人群中具有非常高的公平感。关联都将影响到人们对于收入分配的公平感。表4从两个角度来考虑就业状态特征,一是就业单位的盈利性;二是就业与失业状态。不同就业状态下对于企业盈利分配的公平感差异也是通过两个方面来检验:一是比较不同就业状态下对企业盈利分配方式公平性表示认同的人群百分比;二是对盈利分配公平性的5种选项与就业特征之间的关系作Pearson Chi2检验。从表4可以看到,被调查者本人是否失业以及家庭成员中是否有失业成员,对于盈利分配方式的公平感并没有明显的影响;但是否就业于亏损部门却可能影响到盈利分配方式公平性的评价。

图7 不同收入水平(对数)的分项收入公平感

表4 就业状态与企业盈利分配公平感(%)

四 回归分析

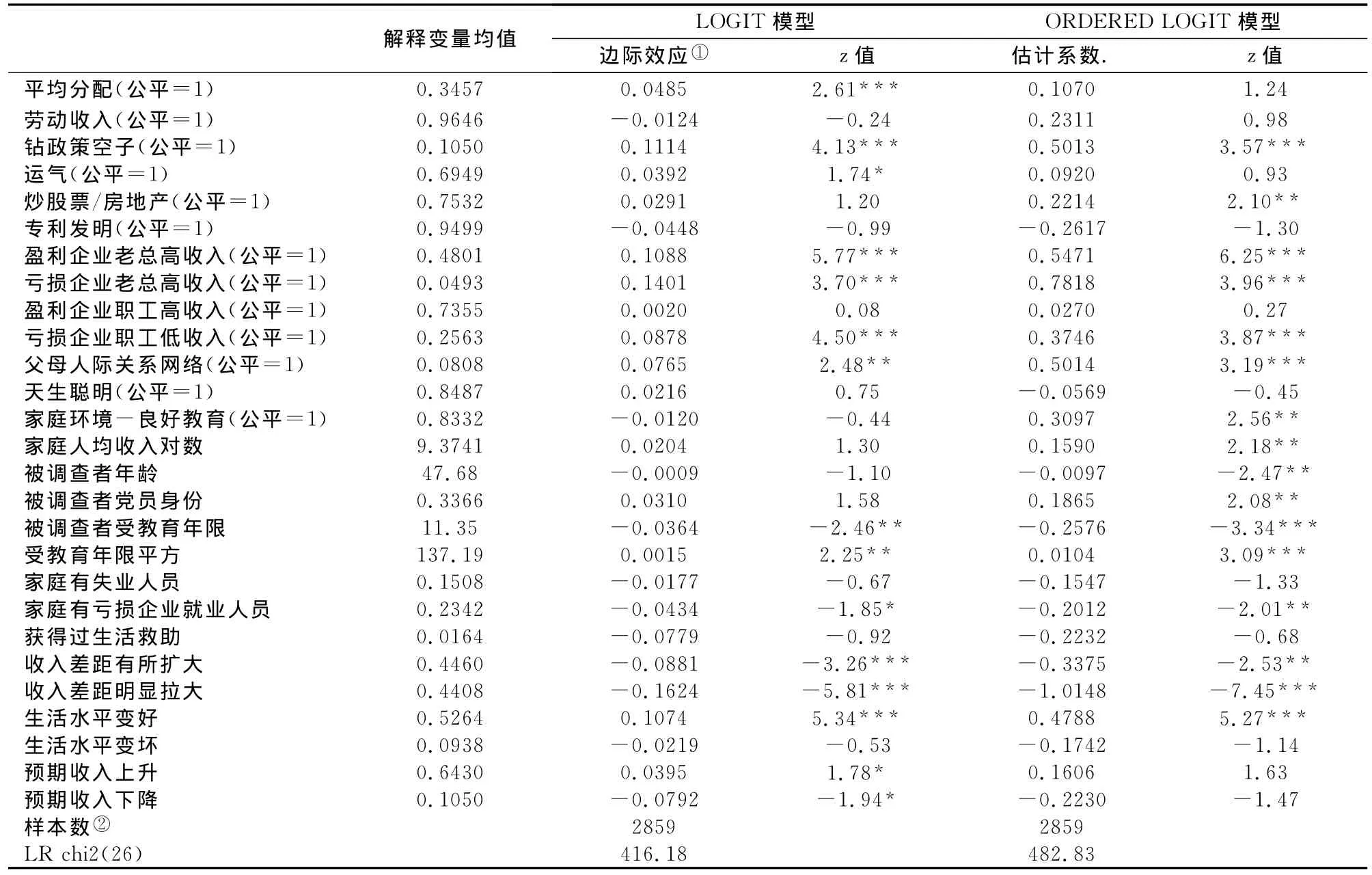

在本部分,我们将以对当前收入分配状态公平性评价为被解释对象,讨论收入分配状态公平性的影响因素。估计采用了两种模型,一是将对当前收入分配公平性的评价区分为公平与不公平两种类型,其中公平为1,不公平为0,利用LOGIT模型进行估计;二是将对当前收入分配公平性的不同评价看作是有序变量,并将原问卷中的序数标示方式进行了反转,1为很不公平,4为很公平,中间类推,利用排序LOGIT模型进行估计。所选择的解释变量包括各种分项收入公平感,同时也包括被调查者的收入、年龄、党员身份、家庭成员就业状态、社会保护等客观变量,还包括收入差距变动的总体感受、生活状态的改变以及收入变动预期。

从估计结果中可知,分项收入公平感对于总体收入分配公平感具有显著性影响,其符号方向大都是正的。对当前收入分配公平感具有显著正效应的因素包括认同以下收入来源或收入形式:平均主义的分配方式、钻政策空子、炒股票/房地产、企业老总获得高收入、亏损企业职工获得低收入、利用人际关系网络以及因家庭环境而获得良好的教育。如果比较表2的描述性结果或者表5所给出的解释变量均值,则不难发现,除了因家庭环境获取良好教育以外,这些对总体收入分配公平感具有显著正效应的因素本身的公平感通常并不高。而对于劳动收入、因专利发明而获得的高收入等尽管其本身具有非常高的公平感,但对当前收入分配公平感的影响却是不显著的。这种差异恰恰表明,当前的实际收入决定机制与人们的公平观念之间存在着背离,而这种背离在较大程度上导致了对当前收入分配状态公平性的较低评价。

表5 当前收入分配状态公平感估计

表5显示,家庭人均收入水平越高,则对收入分配状态的公平性评价也会越高。年龄与收入公平性评价之间表现出负相关性,在控制其他因素的情形下,年龄越大则对当前收入分配状态公平性的认同感越低。被调查者的受教育年限与收入分配状态公平感之间表现出U型关系,即收入分配状态的公平感先随着受教育程度的上升而下降,然后随着教育程度的上升而上升。总体上说,这些结论与描述性结果之间并无大的差异。

如果被调查者是党员,则其对收入分配状态的公平感要高于非党员大约3个百分点。这意味着他们对经济转型过程中的收入分配方式转变有较强的认同感,这可能是因为他们对于这一过程中的相关政策调整有更好的理解与支持,也可能因为,他们本身更可能是这场转变中的受益者,因为相关研究也表明党员身份在收入决定机制中也会具有显著的正效应。家庭中有失业成员尽管对当前收入分配的公平感可能会产生负的影响,但这一效应尚不具有显著性,而另一个反应家庭成员就业状态的变量,就业于亏损企业的成员则会导致收入分配公平感的显著下降。这或许是因为亏损企业的就业成员对于企业盈利/亏损特征与个人行为之间有更为深刻的感受。表5中的结果已经表明,亏损企业就业人员对于企业盈利分配的公平感明显更低。获得过生活救助对于收入分配的公平感也没有显著的效应,这应该与获得救助的住户数量非常低有关,在全部样本中获得过生活救助的住户只有2%左右。

从居民对收入差距变动的感受①根据被调查者对“与5年前相比,您感觉本市(本地)居民之间的收入差距怎样变化”这一问题的回答得到。来看,认为收入差距在扩大者的收入分配公平感显著较低,并且所感收入的收入差距变动幅度与公平感之间也存在递增关系,即认为收入差距明显扩大者比起收入差距有所扩大者的不公平感程度也要强得多。因此,就总体公众感受而言,这一时期收入差距的扩大缺乏公平感。

生活水平与预期收入的变动也将影响到当前收入分配的公平感。如果在过去的5年中,生活水平获得了改善,则其公平感程度也会显著上升。如果家庭的生活水平获得改善,则对当前收入分配的公平感将上升10个百分点。而如果预期未来5年收入将上升,对收入分配的公平性也具有更强的认同感,相反,如果预期收入下降,则其对收入分配的公平感也相对较低。从这种意义上说,那些能在收入分配机制变动中获取收益的人群对于收入分配具有更强的公平感。

总 结

收入分配的公平性已经成为我国社会的一个重要焦点问题。努力形成、完善与社会公正观念相适应的收入分配体制,成为我国相关政策设计、政策实践所力图实现的重要目标。但关于收入分配公平性的讨论大多缺乏必要的经验基础,从而成为讨论者出自内心主观体验的口舌之争。

本文讨论了不同时期收入分配状态公平性的分布特征,以及被调查者的主观意向与客观社会经济状况与收入分配状态公平性之间的关系。结论显示,对不同收入来源的公平性评价与总体收入分配公平感之间通常具有较强的关联性;而这些公平性评价与个人的年龄、教育程度以及收入水平之间也存在着较强的关联性。从总体收入分配公平性评价的回归分析中可推论,总体收入分配公平感较低可能源于实际的收入决定机制与人们公正观念之间的背离。

[1] 李实,赵人伟.市场化改革与收入差距扩大[J].洪范评论,2007,(3):37-51.

[2] 赵人伟,李实,卡尔·李思勤.中国居民收入分配再研究[M].北京:中国财政经济出版社,1999.

[3] 李实,别雍·古斯塔夫森,史泰丽.中国居民收入分配研究III[M].北京:北京师范大学出版社,2008.

[4] 劳婕.中国公众对收入分配的公平感及其影响因素——基于一项全国性调查的定量分析[J].求索,2013,(11):229-231+261.

[5] 联合国开发计划署,中国发展研究基金会.中国人类发展报告2005:追求公平的人类发展[M].北京:中国对外翻译出版公司,2005:15-16.

[6] Soltan,K.E.Empirical Studies of Distributive Justice[J].Ethics,1982,92(4):673-691.

[7] Miller,D.Distributive Justice:What the People Think[J]Ethics,1992,102(3):555-593.

[8] Michelbach,P.A.,John T.Scott,Richard E.Matland,Brian H.Bornstein.Doing Rawls Justice:An Experimental Study of Income Distribution Norms[J].American Journal of Political Science,2003,47(3):523-539.

[9] Shepelak,N.J.,Alwin,D.F.Beliefs about Inequality and Perceptions of Distributive Justice[J].American Sociological Review,1986,51(1):30-46.

[10] Konow,J.Which is the fairest one of all?A positive analysis of justice theories[J].Journal of Economic Literature,2003,41(4):1188-1239.

[11] Corneo,G.,Fong,C.What’s the monetary value of distributive justice?[J].Journal of Public Economics,2008,92(2):289-308.

[12] 约翰·奈特,李实.企业盈亏与职工工资差距[A].李实,佐藤·宏.经济转型的代价[C].北京:中国财政经济出版社,2004.