利用三维可视化卫星遥感影像分析龙蟠-乔后断裂带的几何结构1

胡朝忠田勤俭杨攀新郝 平王 林汤 勇熊仁伟余建强梁 朋苏 鹏

1)中国地震局地震预测研究所,北京 100036

2)湖北省地震局,武汉 430071

3)云南省地震局,昆明 650224

利用三维可视化卫星遥感影像分析龙蟠-乔后断裂带的几何结构1

胡朝忠1)田勤俭1)杨攀新1)郝 平1)王 林1)汤 勇2)熊仁伟1)余建强3)梁 朋1)苏 鹏1)

1)中国地震局地震预测研究所,北京 100036

2)湖北省地震局,武汉 430071

3)云南省地震局,昆明 650224

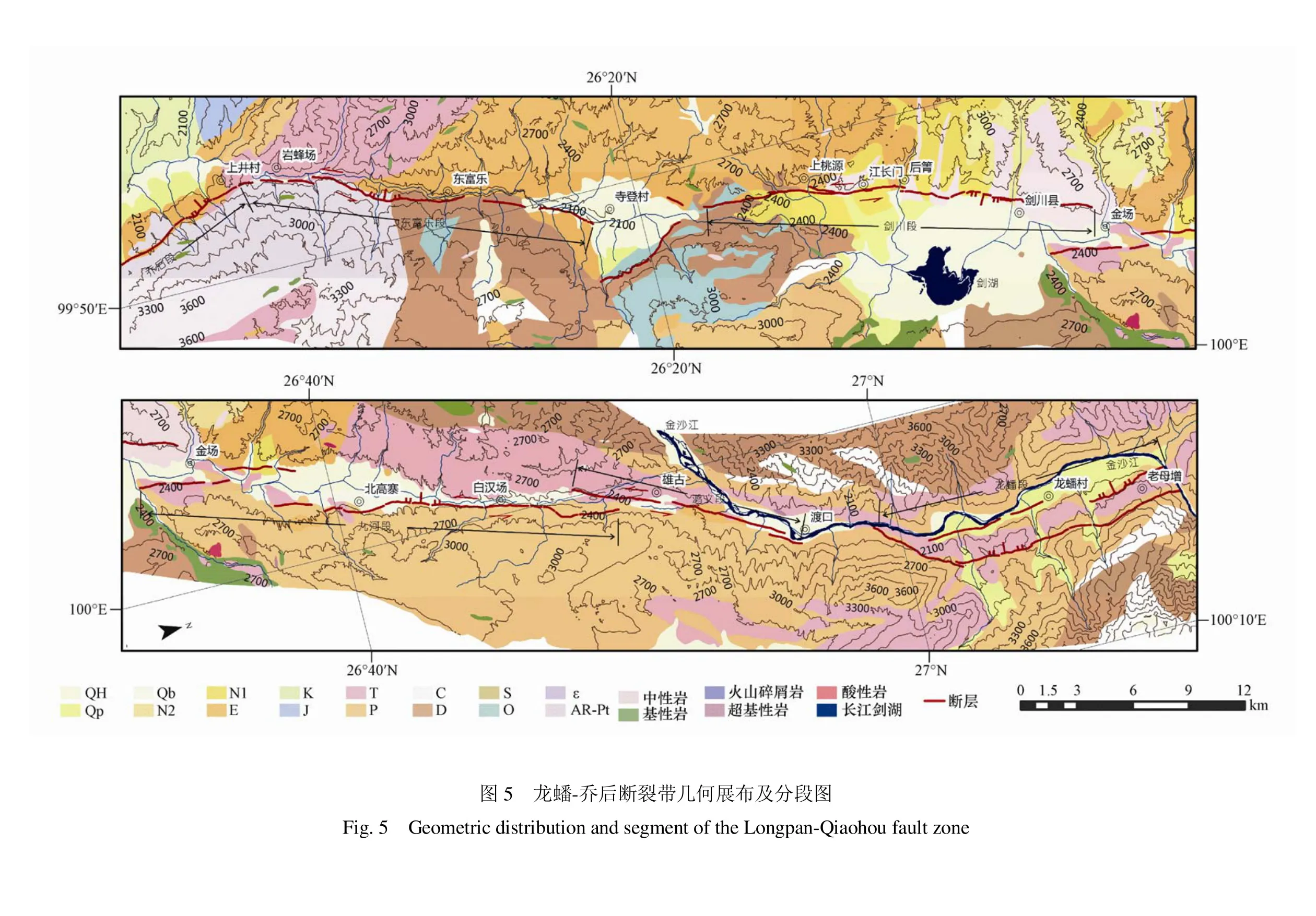

本文对龙蟠-乔后断裂,采用1/5万数字高程模型和2.5m分辨率的ALOS遥感影像,在ENVI 4.5平台上将二者融合,获取三维可视化卫星遥感影像。从不同的角度、尺度,对三维影像进行构造地貌解译,获得断裂的展布和活动性质。之后选择部分场点考察验证,发现地质地貌体的断错特征与影像上分析的一致,说明三维影像的构造地貌解译在获得断裂几何展布研究中完全适用。本文应用该方法对龙蟠-乔后断裂的研究表明:龙蟠-乔后断裂由北向南依次经过老母增、龙蟠东、鸿文、雄古、北高寨、龙门邑、桃园、东富乐、岩峰场等;依据断裂几何不连续、走向变化、活动性质变化等,由北向南分为龙蟠段、鸿文段、九河段、剑川盆地段、东富乐段。龙蟠段与鸿文段为左旋左阶斜列;鸿文段与九河段为左旋左阶斜列,九河段走向相较鸿文段和南侧的剑川段逆时针旋转约5°,九河盆地的发育与走向变化相关;九河段与剑川盆地段为左旋右阶斜列,剑川盆地的发育不仅与龙蟠-乔后断裂相关,更可能与丽江-小金河断裂的活动也相关;剑川盆地段与东富乐段为左旋右阶斜列,斜列区为拉分性质的沙溪盆地。综上可知,龙蟠-乔后槽谷的形成与断裂最新几何结构和运动性质仅在部分段落上一致,从这个角度看槽谷的形成不排除古河道等其它因素的影响。

三维影像 龙蟠-乔后断裂 构造地貌 几何结构 分段

胡朝忠,田勤俭,杨攀新,郝平,王林,汤勇,熊仁伟,余建强,梁朋,苏鹏,2015.利用三维可视化卫星遥感影像分析龙蟠-乔后断裂带的几何结构.震灾防御技术,10(4):819—830.doi:10.11899/zzfy20150401

引言

活动断裂的发育受区域地球动力场控制,且常在古老断裂带、缝合带基础上复活,所以要确定最新活动断裂的几何位置,需对区域地质调查报告等资料进行详细分析,确定古老断裂带、缝合带位置及其对地质、地貌单元的控制。物性、时代不同的地质、地貌单元在遥感影像上表现出不同的色调、纹理;根据冲沟、阶地前缘等线性标志被系统性断错的位置,能够确定活动断裂的几何展布全貌,且对于大尺度的位错,在影像上更易识别。断裂两侧的地质地貌体,由于断裂的断错作用,位置、物性、抗风化能力不同,在形态、高程等方面表现也不同。将遥感影像与数字高程模型融合,既保留了地质地貌体的遥感影像特征,又增加了三维高程信息,能更直观地分析断裂的展布位置(陈正位等,2004;任治坤等,2005;田勤俭等,2009;徐岳仁等,2009;胡朝忠等,2012;2014;董彦芳等,2012;李有利等,2012;汤勇等,2014;高战武等,2014)。如付碧宏等(2008)利用ER-Mapper图像处理软件,将ASTER卫星遥感数据生成的数字高程模型与多光谱图像信息有机融合,生成地质体三维可视化图像,对阿尔泰山富蕴断裂带、北天山独山子背斜带、东昆仑断裂带的展布等开展了研究;杨攀新等(2012)对申扎-定结地堑系书斜式变形模式的分析;李天龙等(2014)利用P5立体像对和高分三维立体影像对丽江-小金河断裂的断层地貌进行解译。

本文采用26幅1/5万数字地形图,15幅2.5m分辨率的ALOS影像,首先对ALOS影像进行几何校正、配准、镶嵌、裁剪,然后在ENVI 4.5平台上采用3D Surfaceview 工具,将ALOS影像与1/5万数字高程模型进行融合,形成三维影像(杨晏立等,2010)。通过垂向拉伸变换,从不同角度、不同尺度对三维影像进行解译。目视解译分析三维影像上活动断裂的标志,包括色调、岩性地层、地貌、水系变形、断层崖、槽谷、水系同步断错、山前冲洪积扇的线性分布等。解译完成后,在对地形、地质图详细分析基础上,选择野外主要考察验证场点对龙蟠乡至乔后乡之间的断裂进行调查核实,确定断裂的准确展布。

1 区域构造概况

滇西北地区中新世以逆冲推覆运动为主,上新世末期以来经历区域性的隆升和广泛的伸展(吴大宁等,1980;何科昭等,1996;向宏发等,2006),形成滇西北长轴近NNE向的断陷盆地、相对隆起断块相间分布的构造地貌格局。这些断陷盆地为地堑或半地堑型,包括剑川盆地、沙溪盆地、丽江盆地、鹤庆盆地、宾川盆地、永胜盆地等;而NNE向的断裂表现为槽谷地貌等,如龙蟠-乔后断裂带。龙蟠-乔后断裂带是该区域大理地块与石鼓地块之间的分界断裂。以龙蟠-乔后断裂带为界,古生带地层主要分布于断裂东侧,中、新生代地层主要发育在断裂西侧,说明断裂形成于早古生代(何科昭等,1996)。沿断裂发育二叠纪玄武岩喷发,喜山期发育花岗斑岩和斜长苦橄岩、苦橄岩的侵入与喷溢;上新世时,在剑川一带发生火山活动、粗面岩溢出与喷发;而且断裂控制了一系列中、新生代盆地的形成、演化。可见断裂经历了运动性质不同的多期活动。剑川断裂南起乔后,大致沿黑惠江向北,经沙溪、剑川、九河,直抵金沙江北岸桥头以北,长约120km,总体走向北东15°—20°(国家地震局地质研究所,1990;向宏发等,2006)。但对断裂的精细几何展布位置、分段及各段组合、运动学特征,三者的协调关系等能够说明槽谷地貌形成的问题,还缺乏深入的分析。

2 龙蟠-乔后断裂几何展布、活动性质

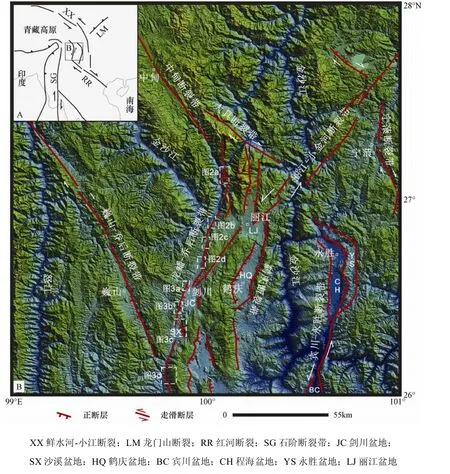

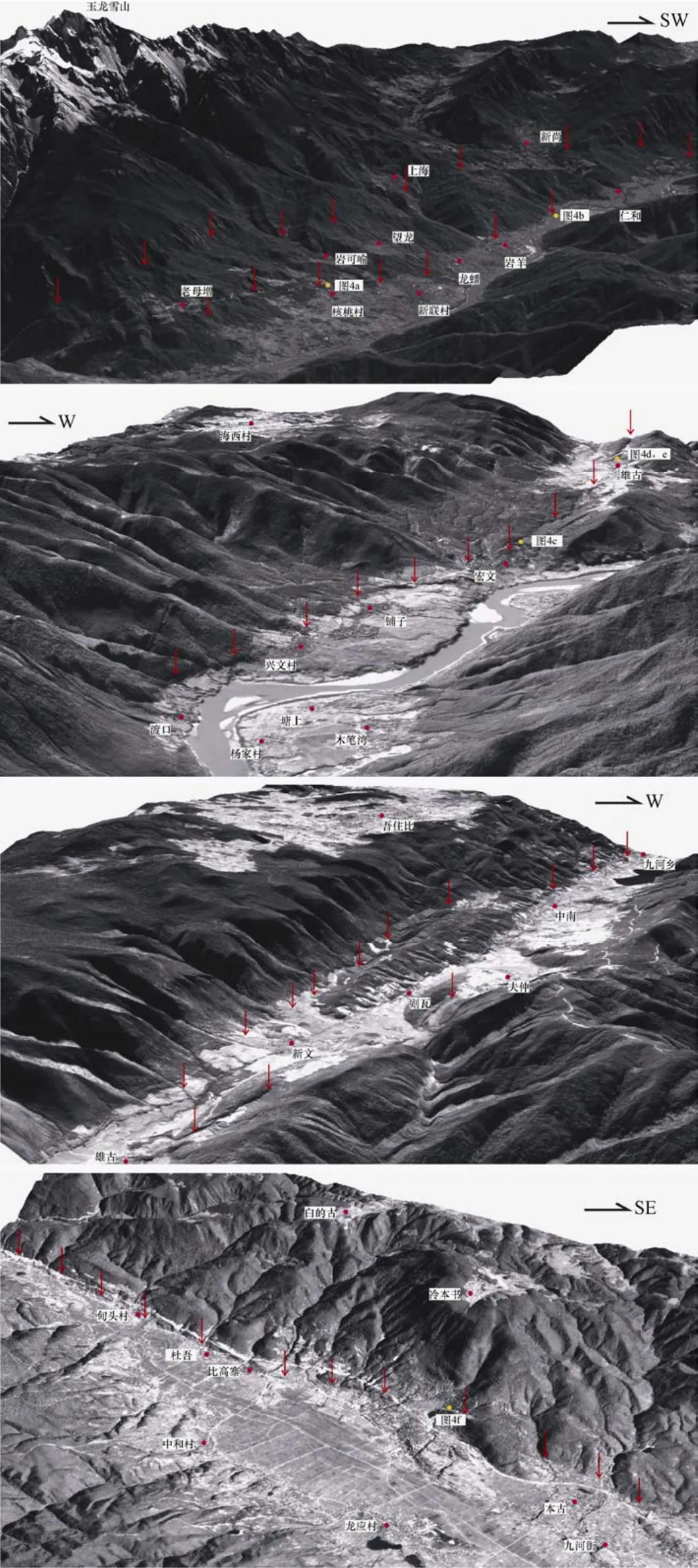

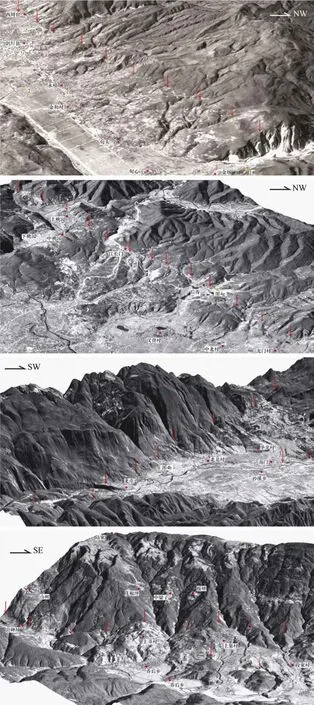

对龙蟠-乔后断裂自北向南选龙蟠、鸿文、雄古、九河、金场、江长门、沙溪、乔后等多个场点制作三维可视化卫星遥感影像,如图1、2、3所示。

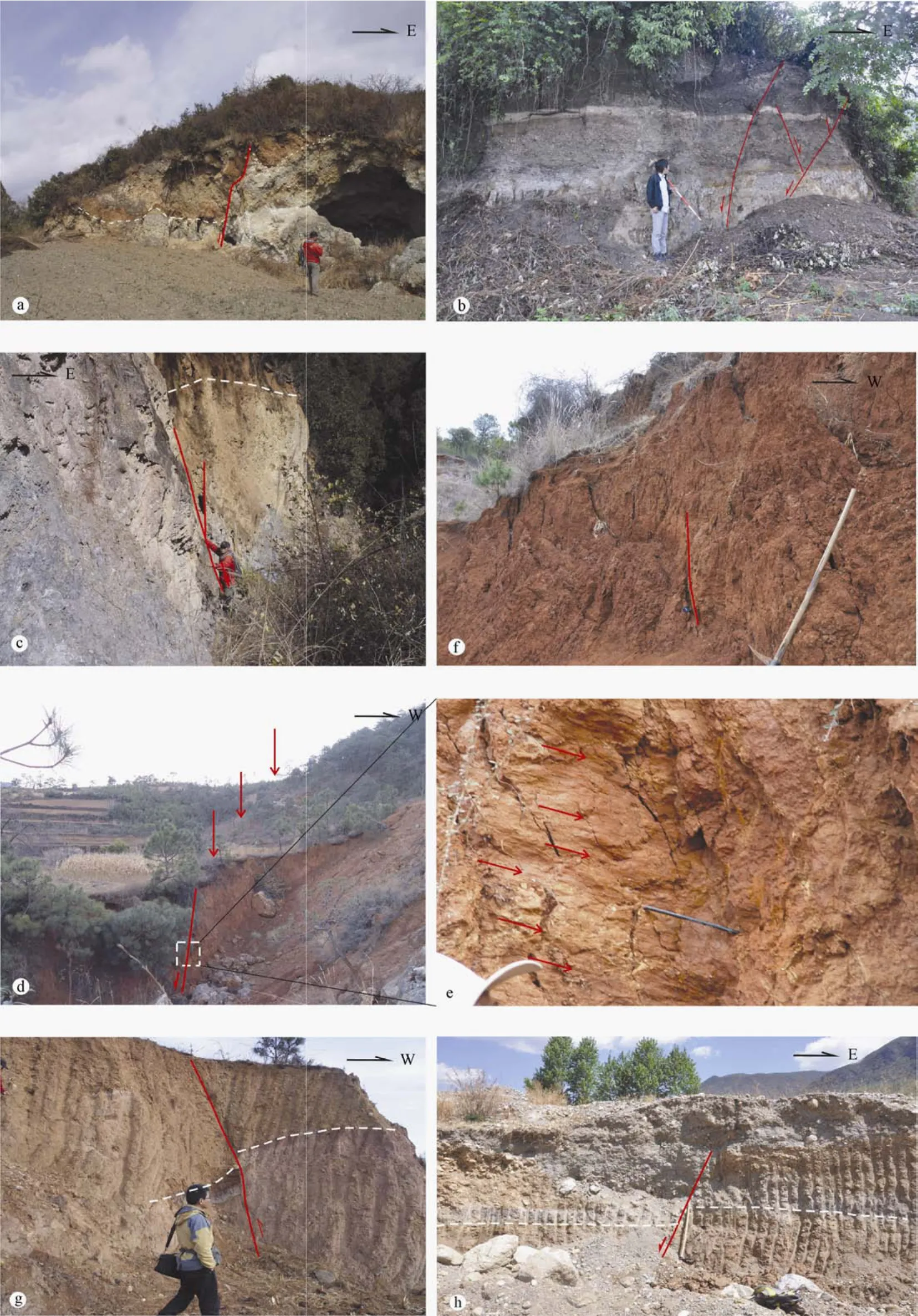

龙蟠位于龙蟠-乔后断裂最北端,东侧为玉龙雪山和哈巴雪山,西侧为金沙江。对合成的三维影像解译发现,有两条走向SN近乎平行的断裂:第一条在老母增村东1km处,向南经上海村,一直延伸至新尚村南,线性陡崖连续发育,陡崖高约250m,并在上海村和新尚村可见冲沟左旋断错800m、86m,这些断裂地貌表明断裂的几何位置、断裂曾强烈活动(图2a),并且在三维影像上还可见断面西倾,西盘下降、东盘上升,表现为正断,在断裂带上开挖的探槽剖面发现,断裂仅断错中更新统地层,晚更新统地层未见被断错的痕迹,属于不活动断裂(向宏发等,2006);第二条断裂经老母增村西约300m,向南延伸经过新联村、岩羊村,直到仁和东侧吊桥东桥头边,该条断裂在影像上自北向南表现形式不一,在老母增为明显的断层陡坎,向南延伸陡坎高度变小,到仁和一带发育于金沙江河谷的低阶地上,形成断续的断层陡坎。野外考察验证中在核桃村附近(27.123°N,100.069°E)发现断层剖面:从剖面可知断裂带宽达数米,可见灰岩质角砾长轴方向顺断层面展布,断面上发育擦痕,指示断裂以正断为主,剖面顶部发育淡黄色灰岩风化壳,风化壳被断错,东高西低,也说明断裂的正断活动(图4a)。在仁和村东侧二级阶地剖面上,发育两条断裂,错断河流相沙砾石层,断面西侧沙砾石层相对下降约30cm(图4b)。两个断面的发育说明,通过三维卫星影像解译的断层地貌确实是断层活动形成的。

图1 图B位置索引图(A)及剑川断裂区域构造图(B)Fig. 1 Geologic map of the Jianchuan fault zone (B), see index (A) for the tectonic location

图2 龙蟠、鸿文、雄古、九河三维可视化卫星影像图Fig. 2 The 3D visualization of satellite image of Longpan, Hongwen, Xionggu and Jiuheriver

图3 金场、江长门、沙溪、乔后三维可视化卫星影像图Fig. 3 The 3D visualization of satellite image of Jinchang, Jiangchangmen, Shaxi and Qiaohou

鸿文村附近制作的三维影像上(图2b),渡口南至兴文村之间有一条笔直的陡坎发育,陡坎西低、东高,走向200°,与金沙江弯曲不齐的河流阶地前缘差异明显,经兴文村后陡坎继续南延,经铺子村东直到鸿文村附近,过鸿文村再向南为多条顺断裂走向发育的冲沟,冲沟笔直延伸,与常见的弯曲水系相异,在冲沟沟头到雄古村可见断续发育的陡坎,雄古村南三维卫星影像上可见沟槽地貌发育。在渡口南400m发现断层剖面,断裂断错中更新世地层,砾石顺断面定向排列,断面上部的晚更新地层未见被明显断错(向宏发等,2006);在鸿文村的实测地形表明,断层在此处表现为断层槽谷(向宏发等,2006),在鸿文村南宽度大于80m,在鸿文村北宽约30m,水系被左旋断错50m、100m不等。野外考察中在鸿文村南陡坎和冲沟交接处的冲沟壁上发现断错淡黄色粘土层的断层剖面。断裂为Y形,近直立,可能为走滑为主作用形成(图4c)。

在雄古村西南100m(26.852°N,100.012°E)处发现与三维影像解译结果对应的陡坎和垭口地貌(图4d),并且在与西高东低、高约1m的陡坎相对应的地层剖面中观测到断层发育,断层发育在经搬运堆积的含砾红褐色粘土中,在断面上发育擦痕(图4e)。擦痕近水平,指示断裂以左旋走滑运动为主。断层剖面的发育说明,三维卫星遥感影像解译的沟槽陡坎等地貌确实为断层作用的结果,也表明了断层发育的位置。并且在影像上可见断层总体上形成宽达1.3km的槽谷,槽谷东侧海西村及其周围为一明显相对低地形起伏的层状地貌面,槽谷西侧为低海西村约300m的山顶面发育(图2b),可能为断裂长期断错的结果。

槽谷地貌经雄古向南到则瓦村附近时逐渐尖灭,而在槽谷的东侧却发育明显的次一级的沟槽地貌(图2c)。其北端自新文村东开始,向南延伸经中南村,一直向南过九河乡东,在九河乡东往南一直到北高寨间,均表现为平直的陡坎影像特征,北高寨再向南至本古间,在山腰处发育沟槽地貌(图2c)。在新文村东的野外考察中,发现冲沟被明显同步左旋断错,说明断裂确实发育于此。在九河盆地一带盆地东侧表现为断层三角面,陡坎等。断裂东侧冷本杉村、白的古村等处为一级地形起伏度极小的地貌面,而断裂西侧为平整的九河盆地(图2d)。在野外考察验证中,本古村东约400m处东西向冲沟壁上发育断层剖面,剖面上沙砾石层被断错。本点北侧1.7km处顺断裂发育的沟槽中堆积巨厚的红褐色灰岩风化壳,其中可见明显的断层剖面,断裂切割风化壳形成平整断面(图4f)。

三维影像上(图3a)龙蟠-乔后断裂在剑川县城西北为笔直延伸的灰色条纹。在永榜村西0.7km、甸头村西1.7km、直到金场村西1.2km处都非常明显。一系列近东西流向的冲沟被系统性的左旋断错。在金场以西的河流中全新世以来形成三级阶地,纵剖面上在临近灰色条纹延伸位置的西侧,位相图表现为向西辐散,向东收敛,河床的纵比降变陡,第三级阶地延到条纹西侧,拔河高约12m,而在断层东侧,与第三级阶地相应的冲积层被掩埋于河床之下8.15m,两者高差达20.15m(何科昭等,1996)。从永榜村西到金场段的三维影像图上发现以线性影像为界,东西两侧分别发育极明显的两个层状地貌面,东低、西高,推测为断裂正断分量作用的结果。沿永榜村西约0.7km处的SN向线性影像向南延伸经剑川县城西直到西周官,可见剑川盆地的边缘为一线性延伸的陡坎,为断裂展布位置。

图4 雄古村、鸿文村、后菁村等场点典型场点断层剖面图Fig. 4 Typical fault profile of Xionggu, Hongwen and Houjing site

剑川县城西南部的三维影像上(图3b),从龙门村西向南经后菁村、江长门村,再向南一直延伸至上桃园村以南,发育明显的槽谷,并且横跨槽谷的冲沟均发生左旋变形。例如在江长门村北,对山脊和冲沟的地形实测,获得量级一致的三个冲沟位错量,分别左旋132m、131m、125m,在江长门村南发现长度约500m的冲沟发育三级阶地,第三级阶地为基座阶地,阶地的基座为上第三纪泥岩。第二级阶地前缘被左旋断错约15m。并且在阶地上形成西高东低的断层陡坎,陡坎高约2m。野外考察中在桃园村也确实发现山脊被断层切割,形成整齐的断层三角面。野外考察验证中,在后菁村北约200m处发现断层剖面(26.480°N,99.873°E),断面高角度东倾,为逆冲性质,可见灰白色粘土质砂层被逆冲断错约50cm。并且粘土质砂层在断裂活动时发生明显的牵引褶皱作用,说明断裂确实发育于影像解译发现的槽谷中(图4g)。

龙蟠-乔后断裂带在沙溪盆地的展布位置非常明显,北端经北庄村东北侧,向东南延伸,经北龙村东继续延展。影像上可见雄伟壮观的断层陡崖,盆地一侧下降明显(图3c)。野外考察中在沙溪盆地北龙村东南侧(26.318°N,99.872°E)观测到湖相水平层理细砂层被断错,西盘砂层下降,断裂东侧砂层观测到其产状为倾向97°、倾角25°。其下观测到含煤水平层理发育的泥岩层,在断裂西盘泥岩层被覆盖,二者为断层接触,与影像特征一致。在北龙村东北侧观测到冲沟壁上发育错断距地表约1m的灰黑色粘土层和灰白色沙砾石层的断面(图4h)。在北庄村北1km公路边,灰白色砂砾层,红色砾石砂土层被断错,地层结构松散,未胶结,为晚更新世以来的沉积物,其中一断面断距1.33m,另一断面断距2.2m(向宏发等,2006)。考察中发现的断面与影像解译获得的断裂位置一致。

龙蟠-乔后断裂带向南延伸到乔后乡的乔后盆地,被巍山-乔后断裂所截,断裂走向发生强烈变化。乔后盆地位于龙蟠-乔后断裂的最南端,走向约160°。合成的三维影像可见,自岩峰场向东南延伸经上井村北、上集村北、段家村北线性延伸(图3d)。断裂在影像上表现明显。在岩峰场处表现为顺河流的平直断层陡坎,水系发生明显左旋拐弯,并且在冲沟出山口位置可见垮塌的前寒武系苍山群。在岩峰场东形成断层垭口地貌。在上井村和花椒坪之间,以及上集村和板桥之间形成明显的断层三角面。对乔后上井村野外实地考察验证发现,断层三角面底部可见断层槽谷,槽谷宽约20m,深10m,断层槽谷走向约170°,断层槽谷通过处所对应的冲沟纵剖面上坡度突然变大等活动断层地貌特征。在岩峰场的中坪电站近东西向冲沟中可见约4m高跌水,发育长度大于50m的泥石流。泥石流表层为棱角混杂砾石,砾径可见大于1m的泥石流主要为青灰色,胶结较好的泥砾。跌水位置可见断层切割紫红色砂岩,断层破碎带宽约20m(26.198°N,99.806°E)。

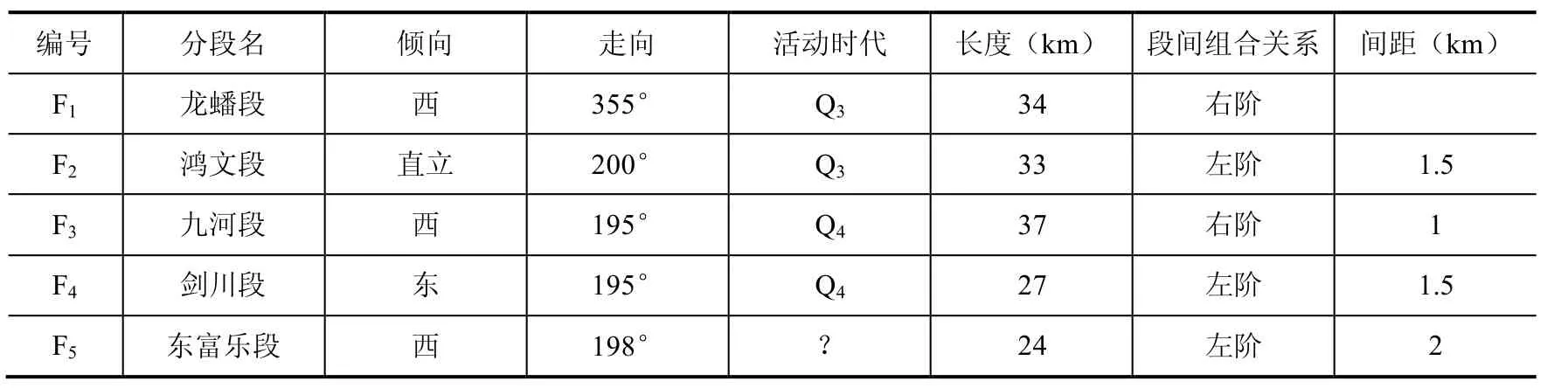

3 分段

三维影像解译和野外考察验证获得了龙蟠-乔后断裂带的几何展布。依据断裂几何延展不连续、走向变化、活动性质变化等,初步将断裂带分为东富乐段、剑川段、九河段、鸿文段、龙蟠段(图5,表1)。东富乐段与剑川段为左阶斜列,其间为拉分性质的沙溪盆地,沙溪盆地海拔2150m,面积27 km2,第四系厚度大于300m(国家地震局地质研究所,1990);剑川盆地段与九河段之间为右阶斜列,剑川盆地段左旋兼断面倾向东的正断活动,而九河段左旋兼断面倾向西的正断,说明剑川盆地的成因复杂,不仅是龙蟠-乔后断裂活动的结果,更可能也与丽江-小金河断裂带的左旋走滑断错有关;九河段与鸿文段之间为左阶斜列,九河段走向较鸿文段和剑川段均逆时针相差约5°,九河盆地的形成也与断裂走向变化相关,九河盆地海拔2200m,面积93km2,第四系厚度大于200m(国家地震局地质研究所,1990)。因为新生界早第三纪地层和中新世地层出现在其西部,并已褶皱成山,上新世地层普遍缺失,仅个别盆地零星出露。而盆地内巨厚的第四纪地层广泛不整合于下伏地层之上,说明这些盆地主要形成于第四纪以后,为龙蟠-乔后断裂活动的结果(吴大宁等,1980)。

表1 龙蟠-乔后断裂带分段表Table 1 Fault segment table of the Longpan-Qiaohou

4 结论与讨论

本文在数字高程模型和遥感影像融合后获得的三维影像基础上,进行构造地貌解译,结合野外考察验证,获得了龙蟠-乔后断裂的几何展布;依据断裂走向变化、断裂几何延展不连续,对断裂开展了分段。龙蟠-乔后断裂带由北向南可分为龙蟠段、鸿文段、九河段、剑川盆地段、东富乐段;龙蟠段与鸿文段为左旋左阶斜列;鸿文段与九河段为左旋左阶斜列,九河段走向相较其南、北侧的剑川段和鸿文段发生5°左右的逆时针偏转,九河盆地的发育与此相关;九河段与剑川盆地段为左旋右阶斜列,说明剑川盆地的发育不仅与龙蟠-乔后断裂带相关,更可能与丽江-小金河断裂带的活动性相关,而且丽江盆地被丽江-小金河断裂左旋的断错量约为9km,正好与剑川盆地的宽度相当,进一步说明丽江-小金河断裂的活动在剑川盆地的形成过程中起到了重要作用;剑川盆地段与东富乐段为左旋右阶斜列,斜列区为拉分性质的沙溪盆地。

龙蟠-乔后断裂带几何组合和活动性质说明,断裂对槽谷地貌的形成仅有部分作用,主要是在盆地发育段形成低洼地形。在考虑古河道等问题时,不能仅根据槽谷、湖沼地貌的发育,同时要将长期的断裂活动对地貌形成的控制等因素考虑在内。

陈正位,申旭辉,曹忠权等,2004.基于数字高程模型对亚东-谷露构造带第四纪活动习性的研究.地震,24(增刊):40—46.

董彦芳,袁小祥,王晓青等,2012.2010年青海玉树MS7.1地震地表破裂特征的高分辨率遥感分析.地震,32(1):82—92.

付碧宏,二宫芳树,董彦芳等,2008.三维卫星遥感图像生成技术及其在第四纪构造地貌研究中的应用.第四纪研究,28(2):189—196.

高战武,吴昊,李光涛,程理,2014.太行山山前断裂带中北段晚第四纪活动性研究.震灾防御技术,9(2):159—170.DOI:10.11899/zzfy20140201.

国家地震局地质研究所,云南省地震局,1990.滇西北地区活动断裂.北京:地震出版社.

何科昭,赵崇贺,何浩生等,1996.滇西陆内裂谷与造山作用:滇西地区印支期后的构造演化.北京:中国地质大学出版社.

胡朝忠,杨攀新,熊仁伟,2012.2012年6月24日宁蒗-盐源5.7级地震的发震构造浅析.地震,32(4):140—147.

胡朝忠,任金卫,杨攀新等,2014.东昆仑断裂东延-塔藏断裂晚第四纪活动特征研究.中国地球内部物理与大陆动力学研究,920—934.

李有利,司苏沛,吕胜华等,2012.构造运动和气候变化对天山北麓奎屯河阶地发育的影响作用.第四纪研究,32(5):880—890.

李天龙,张世民,丁锐等,2014.基于P5立体像对和高分辨率Google Earth影像的丽江-小金河断裂断错地貌解译.震灾防御技术,9(1):40—52.

任治坤,田勤俭,陈立泽等,2005.南北地震带中段地震构造遥感解译.地震,25(4):127—132.

田勤俭,郝凯,王林等,2009.汶川8.0级地震发震断层逆冲活动的地震地貌与古地震初步研究.第四纪研究,29(3):464—471.

汤勇,胡朝忠,田勤俭等,2014.云南龙蟠-乔后断裂剑川段古地震初步研究.地震,34(3):117—124.

吴大宁,1980.国家地震局地质研究所硕士学位论文.北京:国家地震局地质研究所.

向宏发,2006.金沙江虎跳峡水电站工程场地地震安全评价和水库诱发地震评价报告.北京:中国地震局地质研究所.

杨晏立,何政伟,陈晓杰等,2010.基于ENVI的三维地形制作.测绘,33(5):229—231.

杨攀新,陈正位,张俊等,2012.西藏中南部格仁错断裂张剪性质及其区域动力学意义.地球物理学报,55(10):3285—3295.

徐岳仁,申旭辉,洪顺英等,2009.用多源遥感数据解译深圳市主要活断层.地震,29(增刊):154—163.

Analysis of Longpan-Qiaohou Fault Geometric Structure by Using 3-D Visualization of Satellite Remote Sensing Image

Hu Chaozhong1), Tian Qinjian1), Yang Panxin1), Hao Pin1), Wang Lin1),Tang Yong2), Xiong Renwei1), Yu Jianqiang3), Liang Peng1)and Su Peng1)

1) Institute of Earthquake Science, CEA, Beijing100036, China

2) Earthquake Administration of Hubei Province, Wuhan 430071, China

3) Earthquake Administration of Yunnan Province, Kunming 650224, China

We use the ALOS remote sensing image with 2.5-m resolution and 1/5 ten thousands digital elevation model on the ENVI 4.5 platform, the fusion of the two acquisition the 3D visualization of satellite remote sensing image along the Longpan-Qiaohou fault. By analyzing the 3D images from different angles, scaling, the tectonic features and special distribution of faults are interpreted. The field verification in some sites was carried out, and we found that the interpretation in the lab is in good consistent with geological characteristics in the field, indicating that the method is feasible. In this paper, we applied the method to analyze the fault geometric distribution zone of Longpan-Qiaohou Fault. Detailed results in fault geometry, segmentation, activity, and combined feature are present .

Three-dimensional image; Longpan-Qiaohou fault; Tecto-geomorphologic; Geometry structure;Segment

中国地震活断层探查——南北带中南段(60112304)、国家自然科学基金(41302171)和中国地震局基本科研业务经费(2014IES0401)共同资助

2014-09-11

胡朝忠,男,生于1985年。助理研究员。主要从事地震构造和地震中长期危险区研究。E-mail:huchaozhong2005@126.com