双瓣茉莉5个花期挥发性成分GC—MS分析

张芊 郜祥雄 王平

摘 要 采用气质联用仪(GC-MS)对福州双瓣茉莉花小花蕾期、大花蕾期、花开12 h开花期、花开24 h开花期和花败期5个时期挥发性成分进行鉴定,并用峰面积归一化法分析各组分含量。结果表明,开花期是挥发性物质集中释放期,花败期含量急剧下降,小花蕾和大花蕾时期仅少量释放,这符合茉莉花为气质花的特性。萜类和酯类挥发性物质是双瓣茉莉花香主要成分,萜类挥发性物质在盛开时大量释放,酯类挥发性物质通常在花开12 h开花期释放量最高。5个不同时期共鉴定出43种挥发性成分,挥发性物质种类和绝大部分挥发性物质含量均是在开花期最高,其中含量较高的乙酸芳樟酯、α-金合欢烯、乙酸苯甲酯、苯甲醇、γ-依兰油烯、乙酸甲酯、反式-法呢醇和β-罗勒烯等是双瓣茉莉挥发性物质的主要成分。结果将为茉莉花精油的提取及茉莉花制茶的采摘时期提供依据,为开展双瓣茉莉花挥发性物质代谢途径的分子调控机理研究奠定基础。

关键词 双瓣茉莉花;挥发性物质;气质联用仪

中图分类号 S685.16 文献标识码 A

茉莉花[Jasminum sambac(L.) Aiton]属于木犀科素馨属,原产于印度和巴基斯坦,中国通过引种,各地都有种植,福建是主产地之一[1-2]。茉莉可为花茶[2],根可入药[3],香气可提取精油[4]。茉莉花为“气质花”,不开不香,其香气随着花朵的开放逐渐释放出来[5]。前人对茉莉花花香成分的鉴定,均局限于多个品种之间[6],不同地区间茉莉花香挥发性成分的提取及比较分析[4],或对食用茉莉挥发性成分的研究[7]等。对于双瓣茉莉不同花期之间的挥发性成分差异以及归类分析鲜有报道。本文采用GC-MS法对福建农林大学双瓣茉莉花5个不同花期之间的花瓣挥发性物质变化进行鉴定、归类和分析,从大类上对挥发性成分变化规律进行分析,旨在为今后开展双瓣茉莉花制茶、提取精油采样时期提供支持,为茉莉花香代谢途径的分子调控机理研究奠定基础。

1 材料与方法

1.1 材料

试验材料选自福建农林大学种植8 a的双瓣茉莉[Jasminum sambac(L.)Aiton],进行3次重复试验。2014年6月现采伸冠期吐苞2 d小花蕾、露白期吐苞4 d大花蕾、盛花期花开12 h鲜花、盛花期花开24 h鲜花和凋零花5个不同时期花瓣鲜样各0.7 g,放入干净的顶空瓶,加盖密封后置于GC-MS 60 ℃培养箱中,解析0.1 min,干吹5 min,出口分流进行色谱分析。

1.2 方法

气质联用仪为美国PerkinElmer公司Clarus SQ 8T型。

GC-MS条件:色谱柱为Elite-FFAP色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm);升温程序:起始温度50 ℃保持2 min,以8 ℃/min升至130 ℃,再以2 ℃/min升至150 ℃保持2 min,再以3 ℃/min升至240 ℃保持2 min至分析完成;载气为高纯度He(99.999%)。

质谱条件:电子轰击(EI)离子源;捕集阱温度60 ℃解析0.1 min,质量扫描范围:45~550 amu。

1.3 数据处理

峰面积采用峰面积归一化法进行定性的统计计算,即可定性的表示物质含量。某一时期或某物质的峰面积比例=某一时期或某物质的峰面积/5个时期总峰面积×100%。某大类物质种类比例=某大类物质中所包含的挥发性物质种类数/5个时期共鉴定出的挥发性物质总种类数×100%。重复3次,取平均值。

2 结果与分析

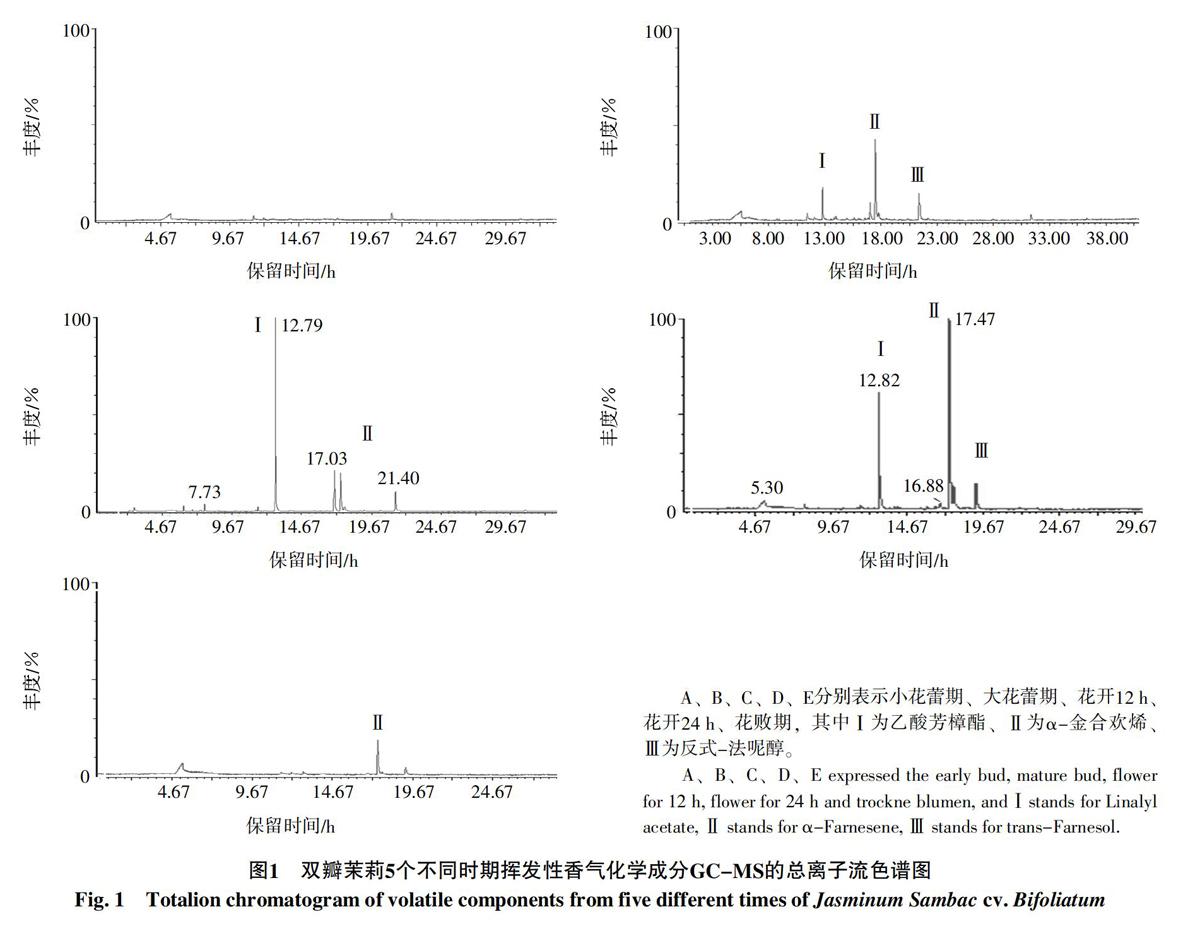

2.1 双瓣茉莉5个时期挥发性物质的GC-MS总离子色谱图

双瓣茉莉花5个不同时期挥发性物质的GC-MS总离子色谱图显示(图1),双瓣茉莉花不同阶段花香的挥发性物质峰面积差异明显。最大峰面积时期是花开12 h,占5个时期总峰面积的68.79%,其次为花开24 h,占25.04%,后面依次为大花蕾时期2.88%,花败期2.71%,小花蕾时期峰面积最小,占0.58%(表1)。花开12 h峰面积分别是花开24 h、大花蕾时期、花败期、小花蕾时期的2.75、23.86、25.40和117.94倍。这些结果表明,双瓣茉莉花的挥发性成分主要在开花期释放,而且开花初期是挥发性物质释放量最大时期。

2.2 双瓣茉莉5个不同时期挥发性物质的化學成分种类和含量变化

双瓣茉莉5个不同时期中, 花开12 h和24 h开花期挥发性物质种类相同,都是39种,其他3个时期化学成分种类明显减少,分别为大花蕾时期19种,花败期8种,小花蕾时期8种(表1)。说明开花期也是茉莉花挥发性物质释放种类最多时期。

除了挥发性物质种类差异大外,不同时期挥发性物质峰面积也有很大变化。开花期39种物质中,大部分物质释放量在花开12 h到达顶峰,随后呈递减趋势。在花开12 h,乙酸芳樟酯峰面积最高,占5个时期挥发性物质总峰面积的29.23%,之后分别为α-金合欢烯、乙酸苯甲酯、苯甲醇、γ-依兰油烯、乙酸甲酯、β-罗勒烯和反式氧化芳樟醇,分别占12.22%、8.85%、6.91%、1.94%、1.60%、1.11%和0.90%;花开24h时α-金合欢烯、乙酸芳樟酯、γ-依兰油烯、反式-法呢醇、反式氧化芳樟醇、β-香叶烯、柠檬烯分别占12.42%、3.69%、2.00%、1.35%、0.63%、0.61%、0.39%;大花蕾时期从大到小排列依次是乙酸芳樟酯(1.10%)>β-蒎烯(0.57%)>α-金合欢烯(0.36%)>γ-依兰油烯(0.34%)>甲酸薄荷醇酯(0.21%);花败期峰面积甲酸薄荷醇酯最大,占0.90%,其次是正十六烷(0.56%)、α-金合欢烯(0.56%)、乙酸芳樟酯(0.32%)、β-没红药烯(0.16%)、石竹烯(0.10%)和反式-法呢醇(0.09%)。小花蕾时期甲酸薄荷醇酯0.21%,其次是苯甲醇、正十六烷、α-金合欢烯、邻苯二甲酸二乙酯和吲哚,分别为0.10%、0.09%、0.05%、0.04%和0.04%。这些挥发性物质含量所占比例表明,乙酸芳樟酯、α-金合欢烯、乙酸苯甲酯、苯甲醇、γ-依兰油烯、乙酸甲酯、反式-法呢醇和β-罗勒烯是双瓣茉莉挥发性物质的主要成分。

2.3 双瓣茉莉5个不同时期挥发性物质种类及所占比例

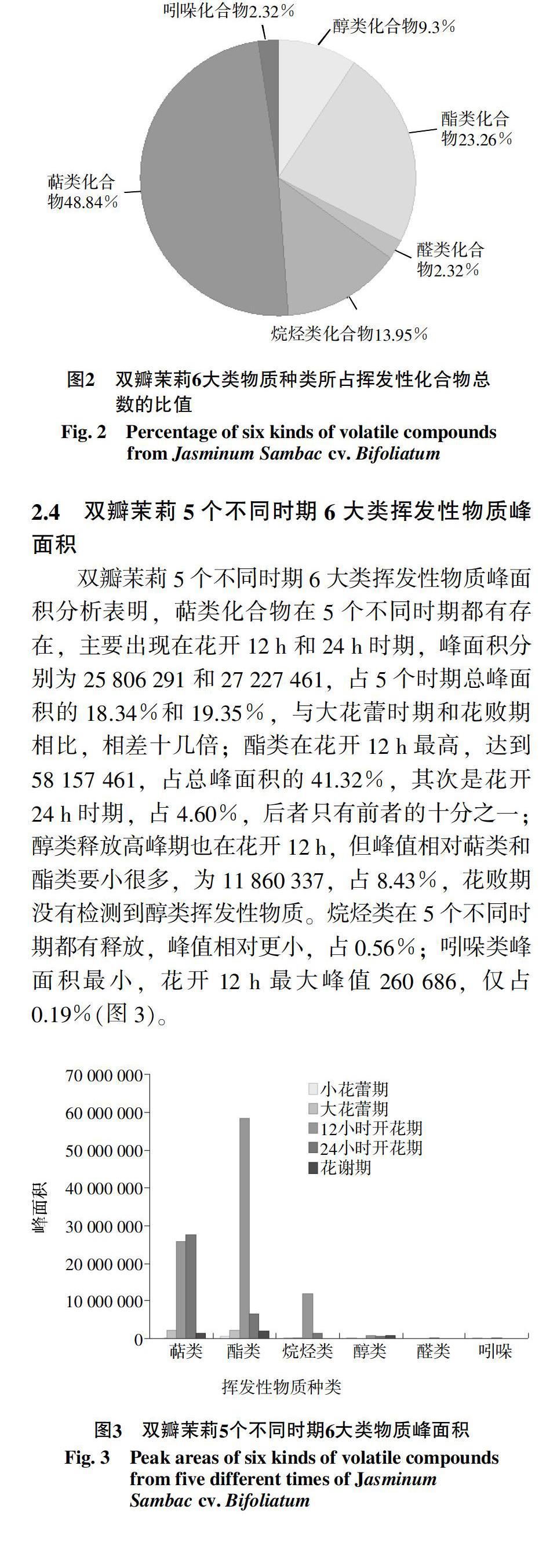

双瓣茉莉花5个不同时期共鉴定出43种挥发性化合物,分为6大类:萜类、酯类、烷烃类、醇类、醛类和吲哚类。6大类中,萜类物质21种,占总的挥发性化合物种类比例最高,达48.84%,包括单萜化合物6种,半萜化合物1种,倍半萜化合物13种,倍半萜氧化物1种。其次是酯类化合物10种,烷烃类化合物6种,醇类化合物4种,最少的醛类化合物和吲哚化合物各1种,仅占2.32%(图2)。说明萜类和酯类是双瓣茉莉花挥发性物质释放的主要种类。

2.4 双瓣茉莉5个不同时期6大类挥发性物质峰面积

双瓣茉莉5个不同时期6大类挥发性物质峰面积分析表明,萜类化合物在5个不同时期都有存在,主要出现在花开12 h和24 h时期,峰面积分别为25 806 291和27 227 461,占5个时期总峰面积的18.34%和19.35%,与大花蕾时期和花败期相比,相差十几倍;酯类在花开12 h最高,达到58 157 461,占总峰面积的41.32%,其次是花开24 h时期,占4.60%,后者只有前者的十分之一;醇类释放高峰期也在花开12 h,但峰值相对萜类和酯类要小很多,为11 860 337,占8.43%,花败期没有检测到醇类挥发性物质。烷烃类在5个不同时期都有释放,峰值相对更小,占0.56%;吲哚类峰面积最小,花开12 h最大峰值260 686,仅占0.19%(图3)。

3 讨论与结论

有学者对福州小花茉莉和单瓣茉莉花进行了研究,大部分挥发性物质在刚采摘的待开放花蕾期释放量很少,到存放11 h开花期酯类、醇类渐齐全,存放13h开花期含量较高,27 h后,花朵进入枯萎期,各物质含量急剧下降[8-13],表明茉莉花开花期是花香类物质挥发期,花败期和大花蕾时期仅少量释放。这与本试验的双瓣茉莉香气释放时期相符,验证了茉莉花“不开不香”的特质。

本研究共鉴定出福建双瓣茉莉花5个不同时期挥发性物质组分43种,开花期成分最多,达39种,大花蕾时期19种,小花蕾期和花败期成分最少,仅有8种。从5个时期鉴定出的挥发性物质组分差异中可以看出,有些挥发性物质只有在小花蕾期出现,如甲酸薄荷醇酯、苯甲醇和正十六烷。而在大花蕾时期出现的20种挥发性物质组分,在开花期几乎都有检测出来。表明双瓣茉莉花挥发性物质从大花蕾时期开始合成,开花时大量释放。这可能是因为茉莉花在花蕾期时,香气以香气前体物质形式存在,待开放时,香气前体物质在酶的作用下挥发出来[14-15]。这一结论在Moon等[16]、Watanabe等[17]的研究中得到了证实,他们在研究茉莉花中香气的糖苷前体和释放酶的动态变化中指出,花开后的1~12 h是苯甲醇,芳樟醇,邻氨基苯甲酸甲酯等物质的释放期,至花开24 h后略有降低。花败期香气释放量的急剧减少,可能是随着花的衰败,酶的活性快速下降所致。

其他研究同样发现茉莉花各阶段挥发性物质组成成分差异较大,不同品种以及使用不同萃取方法所分离出来的种类不完全相同。Lin等[7]对广西食用茉莉挥发性组分进行鉴定,发现α-金合欢烯、(Z)-3-己烯-苯甲酸盐、邻氨基苯甲酸甲酯和吲哚芳樟醇是其主要物质。福建单瓣茉莉鲜花的主要香气成分为β-荜澄茄烯、α-金合欢烯、醋酸苄酯、芳樟醇和乙酸-4-己烯-1-醇酯[15]。埃及茉莉精油检测出乙酸苄酯、E-E-α-法呢烯、Z-3-苯甲酸己烯酯、苯甲醇、芳樟醇和邻氨基苯甲酸甲酯为其花香主要成分[18]。广西横县茉莉花的香气成分为反式-金合欢烯、芳樟醇、乙酸苄酯和顺式-苯甲酸-3-己烯酯[19]。张丽霞等[4]则认为具有茉莉型香气特征的主要组分有乙酸苯甲酯、茉莉酮和茉莉内酯。然而本研究发现,大花蕾期绝大多数被检测到的挥发性物质释放均延续到开花期,且含量升高幅度较大。双瓣茉莉花开放过程中,乙酸芳樟酯、α-金合欢烯、乙酸苯甲酯、苯甲醇、γ-依兰油烯、乙酸甲酯、反式-法呢醇和β-罗勒烯等物质是其挥发性物质的主要成分。其中α-金合欢烯在5个不同时期都有大量释放,乙酸芳樟酯在后4个时期有较高释放,说明α-金合欢烯和乙酸芳樟酯是双瓣茉莉花香气中很重要的成分。这些结果的不同可能是由于不同品种、不同区域、不同栽培条件、采样时期和提取方法造成的。刘建军[20]等认为晴天和雨水对重庆双瓣茉莉挥发性物质组成差异不大,但会导致含量变化。郭友嘉[8]发现不同季节气候改变精油提取率。说明茉莉花挥发性物质的释放同时受到外界环境的影响。

高丽萍等[21]在研究茉莉花香气形成机理时指出,在茉莉开花过程中乙酸苯甲酯是首先释放的特征香气。而本试验发现α-金合欢烯在小花蕾时期已能被检测出,其峰面积为71 763,到了大花蕾时期,峰面积明显增大至504 065,随着花的开放释放量上升,花开24 h达最大值17 473 672。由此推测,α-金合欢烯可能是双瓣茉莉首先释放的特征香气。水杨酸甲酯仅在大花蕾时期被检测到,前人发现茉莉花香所含水杨酸甲酯的含量也较低[22],说明水杨酸甲酯并非双瓣茉莉花挥发性物质的主要组成物质。

双瓣茉莉花挥发性物质主要种类是萜类和酯类物质,其次是醇类、烷烃类。萜类化合物的种类和释放量遵循小花蕾期到开花期逐渐增多,开花期最盛,然后减少至花谢。萜类中,倍半萜化合物占有主导地位。酯类挥发的最佳时期是在花开12 h之前,醛类挥发仅存在于开花期。

这些试验数据将为茉莉花精油的提取及茉莉花制茶的采摘时期提供依据,为开展双瓣茉莉花挥發性物质代谢途径的分子调控机理研究提供支持。

参考文献

[1] Ito Y, Sugimoto A, Kakuda T, et al. Identification of potent odorants in Chinese jasmine green tea scented with flowers of Jasminum sambac[J]. Journal of agricultural and food chemistry, 2002, 50(17): 4 878-4 884.

[2] 叶乃兴, 杨 广, 郑乃辉, 等. 湿窨工艺及配花量对茉莉花茶香气成分的影响[J]. 茶叶科学, 2006, 26(1): 65-71.

[3] 张 园, 王玖恒, 李景强, 等. 茉莉花根成分及作用研究进展[J]. 实用中医药杂志, 2012, 28(2): 162-164.

[4] 张丽霞, 王日为. 茉莉花香气研究进展[J]. 福建茶叶, 1999(2): 4-7.

[5] 高丽萍, 王黎明. 茉莉花香气释放酶的研究[J]. 茶叶科学, 2001, 21(2): 140-143.

[6] 郭素枝, 张明辉, 邱栋梁, 等. 3个茉莉品种花蕾香精油化学成分的GC-MS分析[J]. 西北植物学报, 2011(8): 1 695-1 699.

[7] Lin J, Chen Y, Zhang P, et al. A novel quality evaluation index and strategies to identify scenting quality of jasmine tea based on headspace volatiles analysis[J]. Food Science and Biotechnology, 2013, 22(2): 331-340.

[8] 郭友嘉, 戴 亮, 杨兰萍, 等. 福州小花茉莉全花期中的花源质量稳定性研究Ⅰ. 精油化学成分分析[J]. 色谱, 1993 (4): 191-196.

[9] 郭友嘉, 戴 亮, 杨兰萍,等. 福州小花茉莉全花期中花源质量稳定性的研究Ⅱ. 净油和头香化学成分分析[J]. 色谱, 1994 (1): 11-19.

[10] 郭友嘉, 戴 亮, 任 清, 等. 用吸附-热脱捕集进样法研究茉莉花香释放过程中化学成分[J]. 色谱, 1994(2): 110-113.

[11] 张丽霞, 王曰为, 李名君, 等. 不同制备方法所得茉莉花香精油的差异性研究[J]. 山东农业大学学报(自然科学版), 2002(4): 399-402, 408.

[12] 黄新安, 宛晓春, 夏 涛. 小花茉莉清香品质研究[J]. 茶业通报, 2007(2): 73-74.

[13] Nickerson G B, Likens S. Gas chromatography evidence for the occurrence of hop oil components in beer[J]. Journal of Chromatography A, 1966, 21: 1-5.

[14] Inagaki J, Watanabe N, Moon J-H, et al. Glycosidic aroma precursors of 2-phenylethyl and benzyl alcohols from Jasminum sambac flowers[J]. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 1995, 59(4): 738-739.

[15] 邓传远, 郭素枝, 那海燕, 等. 单瓣茉莉花发育过程中香精油成分及含量的变化[J]. 热带亚热带植物学报, 2014(3): 292-300.

[16] Moon I, Watanabe N, Sakata K, et al. Linalyl β-D-glucopyranoside and its 6-O-malonate as aroma precursors from Jasminum Sambc1[J]. Phytochemistry, 1994, 36(6): 1 435-1 437.

[17] Watanabe N, Watanabe S, Nakajima R, et al. Formation of flower fragrance compounds from their precursors by enzymic action during flower opening[J]. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 1993, 57(7): 1 101-1 106.

[18] Edris A E, Chizzola R, Franz C. Isolation and characterization of the volatile aroma compounds from the concrete headspace and the absolute of Jasminum sambac(L.)Ait.(Oleaceae)flowers grown in Egypt[J]. European Food Research and Technology, 2008, 226(3): 621-626.

[19] 李丽华, 郑 玲, 刘晓松. 固相微萃取气质联用分析茉莉花的香气成分[J]. 化学分析计量, 2006(2): 37-39.

[20] 劉建军, 周顺玉, 司辉清, 等. 晴天茉莉花与最佳开放条件下雨水茉莉花香气成分比较分析[J]. 西南农业学报, 2011(2): 722-727.

[21] 高丽萍, 夏 涛. 茉莉花香气形成机理及其影响因素初探[J]. 茶业通报, 2000, 20(3): 13-16.

[22] 杨江帆, 杨 广, 梁小虾, 等. 茉莉花茶香气的SPME/GC-MS检测方法[J]. 热带作物学报, 2009, 30(11): 1 698-1 705.