不同连栽代次桉树林土壤有机碳演变特征

史进纳 蒋代华 肖斌 黄位权 梁小迪

摘 要 以广西国营广西东门林场雷卡分场内不同连栽代次桉树人工林为试验地,以当地典型的次生林——马尾松林为对照林,采用“时空替代法”采集3代完整代次的桉树人工林土壤,分析了不同代次桉树林及对照林马尾松林土壤有机碳及组分的演变特征。结果表明:(1)桉树林地土壤有机碳、易氧化碳、稳定态碳、胡敏酸碳、胡敏素碳等均随着代次的增加而呈现先增加后减小再增加的趋势,富里酸碳则呈现增加的趋势;(2)桉树林替代马尾松林后,林地土壤有机碳及其稳定性(Kos)增加,表明土壤有机碳的稳定性有增强的趋势。

关键词 桉树;连栽代次;有机碳

中图分类号 S155.48 文献标识码 A

桉树(Eucalyptus spp.)作为速生树种在世界上百个国家和地区均有栽培, 成为全球种植最广泛的阔叶树种之一[1]。目前,全球桉树人工林面积达2 000万hm2,在中国已突破300多万hm2,广西是中国桉树种植面积最大的省份,已接近164.7万hm2[2]。桉树种植及相关产业的迅猛发展促进了当地经济的繁荣,同时,也引发了大面积种植桉树带来的生态环境问题的争议,如土壤质量退化、生物多样性下降、区域生态环境功能退化等[3]。土壤是森林系统的重要组成,对维持林地生态系统功能和林地生产力的可持续性发挥着不可替代的重要作用。土壤质量是区域环境质量的重要组成部分,而土壤有机碳及其组分的演变是评估土壤质量是否退化的核心内容,涉及到温室气体的排放和区域碳的平衡[4]。然而,以往对桉树林土壤有机碳的研究主要集中于桉树林土壤有机碳含量(库储量)及其密度[5-6]、桉树林与其它几种人工林土壤有机碳含量比较[7]、桉树林及其混交林土壤有机碳含量及碳库储量等[8],很少有涉及到多代连栽桉树林土壤,尤其是不同组分有机碳及其变化特征的系统研究。本研究主要根据有机碳在土壤中分解的难易程度和溶解性等反映其稳定性的因素,将其分为易氧化碳(土壤活性碳)、稳定态碳(难氧化态碳)、腐殖质碳及胡敏酸碳、富里酸碳、胡敏素碳等组分,对中国广西(典型桉树种植区)3个完整连栽代次的桉树人工林土壤有机碳及其组分的演变特征进行研究,具有较强的代表性。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验林地设置在国营广西东门林场雷卡分场。该林场位于广西崇左市,地处东经107°3′~108°6′,北纬22°11′~22°57′之间,属南亚热带湿润季风区,地带性土壤为赤红壤。原生地带性植被为季雨林,由于受人类长期活动的影响,原生植被已不存在,退化为以桃金娘、余甘子等为主的热带性灌草丛植被;次生植被主要为酸性土指示植物——马尾松林。随着人工林的发展,桉树、马尾松和湿地松等已成为实验区主要的森林植被。

场内桉树实验林连栽代次完整,立地条件相似。本研究中,第1代林地造林前为1974年营造的马尾松林;第2代林地是在1990年种植了1代桉树的基础上种植;第3代林是在1990年种植了2代桉树的基础上种植。造林时每株施基肥0.5 kg,每年追肥2次,每公顷共施的N、P、K分别为200、150、100 kg,连续追肥2 a。

1.2 研究方法

1.2.1 土壤取樣方法 根据时空替代法[9],在某一区域内同一时间段不同代次的样地代表着不同演替时间的群落,利用这些群落特征来分析演替过程中多样性的变化。选择林场内立地条件基本一致的3个连栽代次桉树人工林(一代林G1、二代林G2、三代林G3)及对照林马尾松林(G0),在各林地选择有代表性的样地按“S”形设置6个采样点,共计24个采样点。在每点取样时先除去表面凋落物后挖取80 cm深的土壤剖面,按0~15、15~30、30~60、60~80 cm分层采样;然后将相同层次土样混合均匀,采用四分法取1 kg左右;将土样带回室内自然风干,磨碎过l mm、0.149 mm筛,用于测定土壤的养分含量和土壤有机碳及其组分。采样时间分别为2012年9月、11月及2013年1月、3月、5月、7月。

1.2.2 土壤样品分析项目及方法 土壤有机碳:重铬酸钾外加热法;土壤易氧化碳/稳定态碳:重铬酸钾氧化法;土壤腐殖质:焦磷酸钠浸提-重铬酸钾氧化法。

氧化稳定常数(Kos)=(有机质含量-易氧化有机质含量)/易氧化有机质含量。

1.3 数据处理

数据处理均在Excel和SAS软件上完成。采用单因素方差分析(one-way ANOVA)和新复极差法(SSR)比较不同数据组间的差异,显著性水平设定为p=0.05。

2 结果与分析

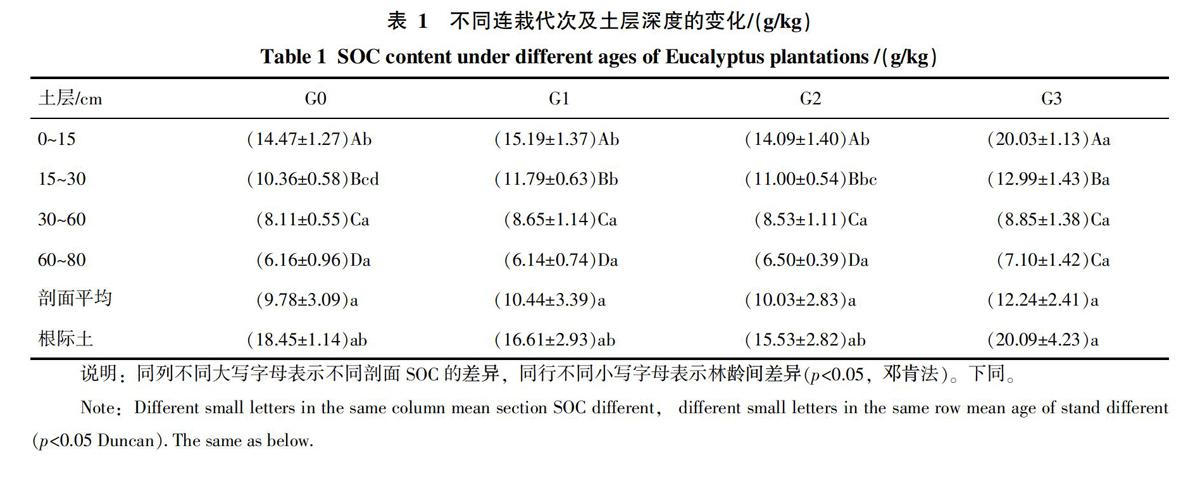

2.1 不同连栽代次桉树林土壤有机碳含量及其垂直分布特征

由表1可知,不同林地土壤有机碳(SOC)含量均随着土壤深度的增加而减小,且各土层之间含量差异显著(p<0.05),其中在0~30 cm土层间,土壤有机碳含量下降幅度较大,30 cm土层以下土壤有机碳含量变化趋势相对平缓,可见土壤深度对有机碳含量具有显著的影响,且土壤有机碳具有较明显的表聚性。在桉树林地中,各土层土壤有机碳含量总体上随着连栽代次的增加而表现为先增加后减小再增加,且其含量存在一定的差异性。说明桉树林替代马尾松林后,土壤有机碳在一定程度上有所提高,这也说明桉树林具有一定的固碳能力。

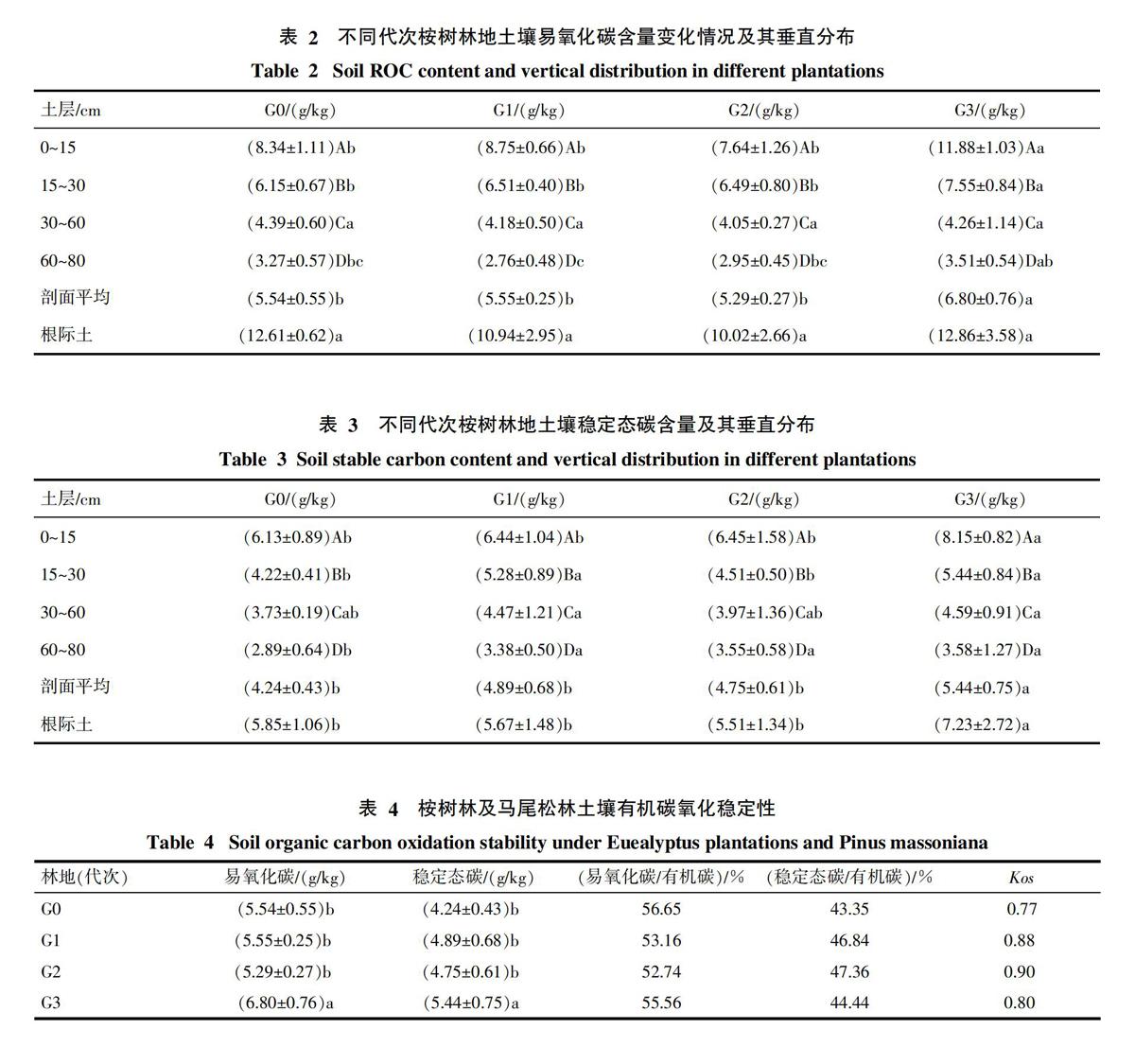

2.2 不同连栽代次桉树林土壤易氧化碳含量及其垂直分布特征

从表2中可知,不同连栽代次桉树林及马尾松林土壤易氧化碳(ROC)含量均随着土层深度的增加而减小,且各土层土壤易氧化碳含量差异显著(p<0.05)。在同一土层中,各代次桉树林地土壤易氧化碳含量呈现一定的差异性。从总体上看,不同连栽代次桉树林土壤易氧化碳随代次的增加,表现出先减小后增加的变化趋势,且G3与G1、G2土壤易氧化碳含量差异显著,G1、G2土壤易氧化碳含量差异不显著;G1、G2与G0相比差异均不显著。表明桉树人工林土壤在种植1、2代林期间易氧化碳含量变化不大,到种植3代林后出现明显增加的趋势。

2.3 不同连栽代次桉树林土壤稳定态碳含量及其垂直分布特征

由表3可知,不同代次桉树林及马尾松林土壤稳定态碳含量均随土壤土层的增加而减小,且差异显著(p<0.05)。在各林地土壤层次中,土壤稳定态碳也表现出一定的差异。在不同林地根际土壤中,土层深度在15~60 cm的土壤稳定态碳含量随着桉树林代次的增加而表现出先增加后减小再增加的变化趋势,土层0~15、60~80 cm间的土壤稳定态碳含量则表现为随着桉树林代次的增加而增加。结果表明,不同代次桉树林土壤稳定态碳含量的变化趋势同土壤易氧化态碳。

2.4 不同连栽代次桉树林土壤有机碳氧化稳定性的变化

表4显示了不同林地土壤有机碳氧化稳定性的变化特征。由表4可知,土壤易氧化碳、稳定态碳(或称难氧化碳)含量占土壤有机碳的比例因林地及代次的不同而有所差异。其中,易氧化碳占有机碳的比例随着代次的增加而表现出先减小后增加的变化趋势,与G0相比均有所降低;难氧化碳则与易氧化碳相反,其占有机碳的比例随代次的增加而呈现先增加后减小的趋势,各代次与G0相比则均有不同幅度的提高。可见,桉树2代林土壤有机碳稳定性最大,3代林最小,但均高于对照林。结果表明,桉树人工林替代马尾松林后土壤有机碳的稳定性有所提高。

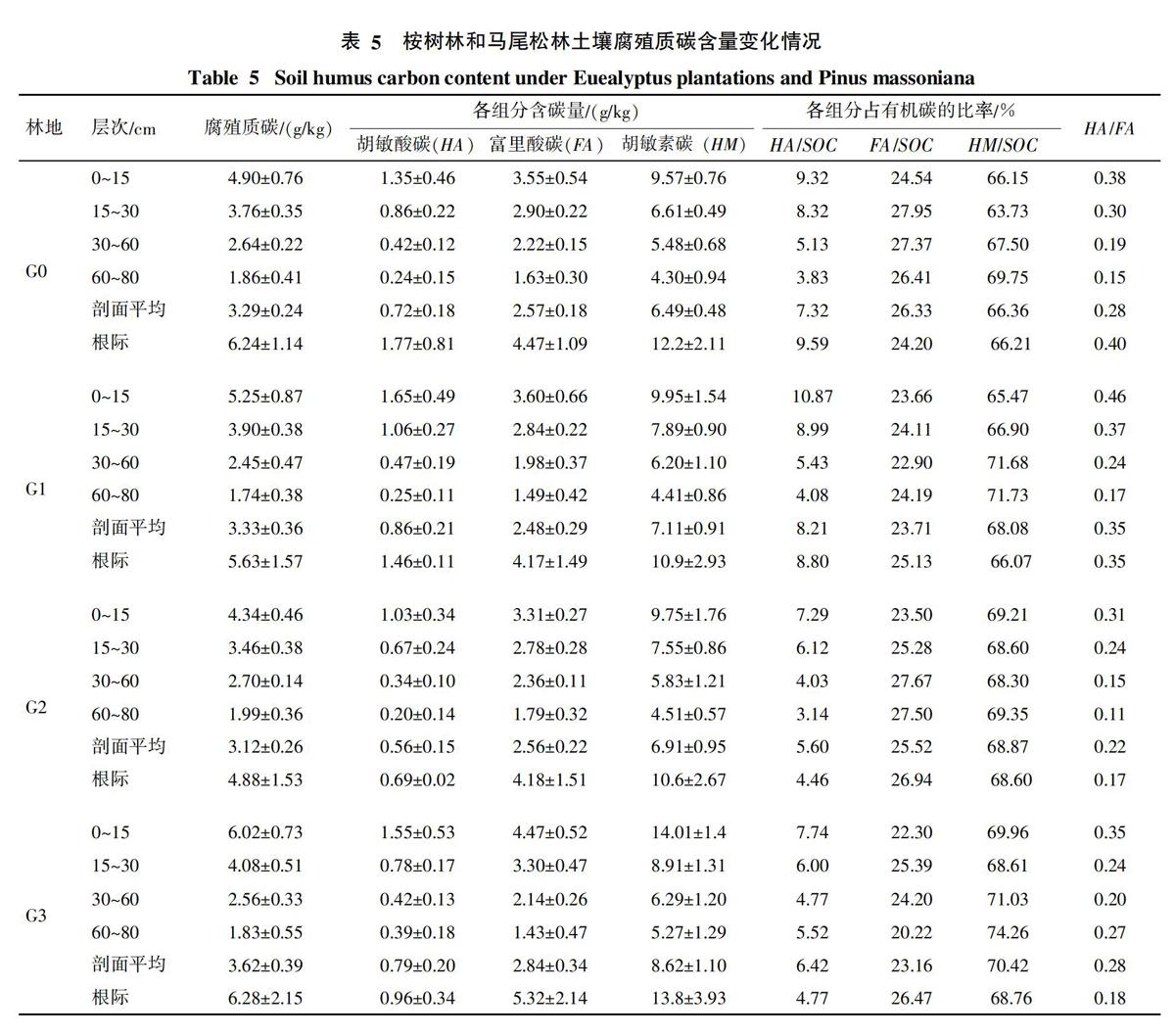

2.5 不同连栽代次桉树林土壤腐殖质碳含量及其垂直分布特征

表5反映了不同林地及代次桉树林土壤腐殖质碳、胡敏酸(HA)、富里酸(FA)等含量的变化趋势。从土壤层次来看,土壤腐殖质碳及各组分碳含量基本随土层的增加而减少。不同代次桉树林土壤腐殖质碳、胡敏酸碳和胡敏素碳含量均随代次的增加而表现出先增加后减小再增加的趋势,富里酸碳含量则随着代次的增加而先减小后增加。随着土层深度的增加 HA/SOC、HA/FA变小。G0、G3的FA/SOC先增大后变小,G1、G2的FA/SOC则表现为底层略高于表层土壤。表明表层土壤有利于 HA的积累,土壤腐殖质质量较好。在各林地中只有G2的腐殖质碳、HA/FA小于G0,表明桉树林取代马尾松林后,林地土壤腐殖质碳含量总体上增加,同时,其腐殖质度(HA/FA)也表现出一定程度的增大趋势,进一步说明了土壤有机碳的稳定性增强。

2.6 不同连栽代次桉树林土壤各形态有机碳含量变化的相互关系

从上述结果可以看出,G1、G2、G3桉树人工林土壤有机碳含量分别为10.44、10.03、12.24 g/kg,均较对照林(9.78 g/kg)有所增加,其中,第3代桉树林增加幅度最大;各代次桉树林土壤易氧化态碳含量中,1、2代林(分别为5.55、5.29 g/kg)与对照林(5.54 g/kg)差异不明显,而3代林(6.80 g/kg)显著增加。G0、G1、G2、G3的土壤稳定态碳含量分别为4.24、4.89、4.75 、5.44 g/kg,其土壤有机碳氧化稳定性(Kos)分别为0.77、0.88、0.90、0.80,各代次桉树人工林均高于对照林(马尾松林),其中,土壤稳定态碳含量以第3代桉树林的为最高;各代次桉树林HA/FA 除2代林(0.22)低于对照林(0.28)外,1代林较高(0.35),而3代林(0.28)与对照林相当。结果表明,桉树各代次林地土壤总有机碳与其他各形态有机碳含量具有相同的增加趋势;与第1、2代林相比,第3代林易氧化碳含量增加最为显著,这与其有机碳氧化稳定性为最低的结果是相符合的;第1代林较高的土壤稳定态碳及土壤有机碳氧化稳定性与其较大的HA/FA值具有一致性。总之,桉树人工林土壤各形态有机碳之间具有一定的相关性。

3 讨论与结论

本研究针对3个完整的连栽桉树林土壤有机碳及组分进行了分析。结果表明,桉树林替代马尾松林后,土壤有机碳在一定程度上有所提高;土壤稳定态碳增加,这与马姜明等[7]研究得出的桉树林有机碳含量高于马尾松林的结果一致。桉树林土壤易氧化碳占有机碳的比例有所降低,而稳定态碳则相反,表明桉树人工林取代马尾松林后林地土壤有机碳氧化稳定性有所增加,有利于有機碳含量的积累,这在一定程度上促进了土壤碳的固定。

桉树林土壤总有机碳、易氧化碳、稳定态碳、胡敏酸碳含量均随着连栽代次的增加而表现出先增加后减小再增加的变化规律,而富里酸碳含量则表现为增加的趋势,表明连栽桉树林地土壤总有机碳与其绝大部分组分的含量具有相同的变化趋势,而连栽桉树林有利于土壤富里酸碳的积累。但与对照林(马尾松林)相比,易氧化碳含量除G3外其余代次均降低;腐殖质碳含量除G2外均升高;而各代次有机碳、稳定态碳及富里酸碳均有不同程度的提高;FA/SOC表现为G0(26.33%)>G2(25.52%)>G1(23.71%)>G3(23.16%),HA/SOC表现为G1(8.21%)>G0(7.32%)>G3(6.42%)>G2(5.60%),HA/FA表现为G1(0.35)>G0(0.28)=G3(0.28)>G2(0.22)。由此可见,桉树人工林各代次土壤富里酸碳含量所占土壤有机碳的比例均低于对照林——马尾松林,而HA/FA除G2降低外,其余各代次均高于或等于马尾松林,这与李夷荔等[10]的研究结果不同,可能是由于不同区域桉树林气候条件、林下植被类型、凋落物分解难易程度、微生物种类及数量等因素的差异而造成的,相关机理有待进一步研究。

综上所述,桉树人工林替代马尾松林后,随着连栽代次的增加,土壤有机碳及各组分含量总体上呈现出先增加后减小再增加的变化规律,各代次较对照林更有利于有机碳含量的积累,促进了土壤有机碳的固定。总体而言,土壤稳定性有机碳含量(腐殖质碳)及稳定性指标(HA/FA)不但没有下降,反而在一定程度上表现出增加的趋势。

参考文献

[1] Edgard C J R. Sustainable plantations of high-yield Eucalyptus trees for production of fiber: the Aracruz case[J]. Forests sciences, 1999, 56(17): 129-143.

[2] 余雪标. 桉树人工林长期生产力管理研究[M]. 北京: 中国林业出版社, 2000.

[3]杨钙仁, 张秀清, 蔡德所, 等. 广西主要人工林凋落物分解过程及其对淋溶水质的影响[J]. 应用生态学报, 2012, 23(1): 9-16.

[4] 赵廷香, 麦昌金. 桉树林生态环境的变化[J]. 广西林业, 1997(5): 17-18.

[5]梁关锋, 王纪杰, 俞元春, 等. 不同林龄桉树人工林土壤有机碳的变化[J]. 贵州农业科学, 2011, 39(9): 92-95.

[6] 罗云建, 张小全. 多代连栽人工林碳贮量的变化[J]. 林业科学研究, 2006, 19(6): 791-798.

[7]马姜明, 梁士楚, 杨栋林, 等. 桂北地区桉树林及其他三种森林类型土壤有机碳含量及密度特征[J]. 生态环境学报, 2013, 22(8): 1 282-1 287.

[8] 梁关锋. 桉树人工林土壤碳库特征研究[D]. 南京: 南京林业大学, 2011.

[9]赵 勇, 樊 巍, 叶永忠, 等. 太行山低山丘陵区不同植物群落物种多样性研究[J]. 中国水土保持科学, 2007, 5(3): 64-71.

[10] 李夷荔, 林开旺, 范少辉. 不同代数、 生长期杉林地土壤腐殖质生物化学特性研究[J]. 林业科技通迅, 2001(10): 25-28.