农民工市民化的家庭消费效应研究:来自中国的证据*

向国成,钟世虎

(湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭 411201;湖南科技大学 新兴古典研究所,湖南 湘潭 411201)

一、引言

改革开放以来,我国经济一直依赖于高位运行的投资和出口,并且GDP和固定资产投资增长远高于居民消费增长,作为经济增长“三驾马车”之一的消费难以发挥其效用。所以,提高居民消费是打造我国经济增长引擎的重要所在。现有的研究从社会身份、公共服务、消费习惯和个人特征等不同的角度阐释了农民工市民化影响居民消费的作用机理。郭金丰(2011)等人的研究表明,农民工市民化通过打破户籍滞碍,真正意义上转换了农民工的社会身份,极大地提高了其消费倾向。[1]59-61,[2]1-42,[3]23-38,[4]66-72,[5]106-122蔡昉(2011)通过对农民工市民化与家庭消费需求定性分析,发现广大被统计为“城镇人口”的农民工及其家属,没有享受到与城市户籍人口一致的公共服务,其消费特征与城市居民完全不同。[6]64-65,[7]5-11,[8]25-30,[9]4-16纪韶、李舒丹(2010)通过调查北京农民工的生活方式,发现农民工个人及家庭的消费习惯和消费观念在不断改善,他们即将成为拉动消费的新动力。[10]20-26孔祥利等(2013)在已有研究的基础上,使用不同的约束条件对农民工与城市居民消费行为进行了分析,认为他们的消费差别是经济约束、社会约束以及个人约束共同作用的结果,农民工的消费需求主要受自身特征的影响,例如工资收入、不确定性支出、预防性储蓄、家庭迁移方式等。[11]1-9,[12]113-124周林刚(2007)对深圳市农民工集体进行了调查,研究发现关内、关外的地理位置和制度身份分割对农民工消费有很强的抑制作用,而且关内市民的消费水平明显高于关外农民工。[13]88-94,96

现有的经验研究主要用描述性统计分析对农民工市民化与消费的关系进行了具体说明。谢培熙、朱艳(2011)在“再生产”视角下对比分析了新生代农民工与老一代农民工的消费,结果表明在城市定居和家庭消费转移至城市是其融入城市的重要标志,并且农民工的消费方式虽然在发生变化,但与城市居民的消费方式仍存在很大的区别。[14]59-62,91粟娟(2012)分析了我国农民工消费结构特征及市民化趋势,得出结论:农民工与市民在子女教育、医疗和住房等方面的消费差异较小,但在食物、衣着和人情开支中,农民工的消费比重要高于市民,且农民工的住房消费弹性更大。[15]96-101

上述研究考察了农民工市民化对居民消费的影响,但还存在一些问题:其一,以农民工个人消费为基本单位进行研究会对模型结论产生显著的影响,[16]141-173,[17]140-153因为农民工作为其家庭收入的主要来源者,他的消费直接影响整个家庭消费,所以农民工消费是不能脱离家庭而论的;其二,农民工家庭与城市居民家庭的消费差量并不等于农民工市民化对消费的提高量,因为在居民最终消费的统计上,只分为城镇居民和农村居民,而农民工是具有自身特征的庞大群体,它又可分为未市民化和已市民化,从而仅将消费分为两类难以说明农民工市民化的消费效应;其三,对农民工市民化提高消费水平作用机制的研究仅仅局限在定性分析和描述性统计分析上。针对以往研究的不足,本文使用中国家庭收入项目(CHIP)调查数据,以家庭为研究对象,将其划分为农民工家庭、农民工市民化家庭和普通城市居民家庭三类,并把消费效应分为边际效应、结构效应与总量效应,具体测度这三类效应,试图更加准确地估计农民工市民化的家庭消费效应,并为农民工市民化后如何提高农民工家庭消费提供理论和证据支持。

二、农民工市民化与家庭消费的一个实证分析框架

(一)基本模型与变量设定

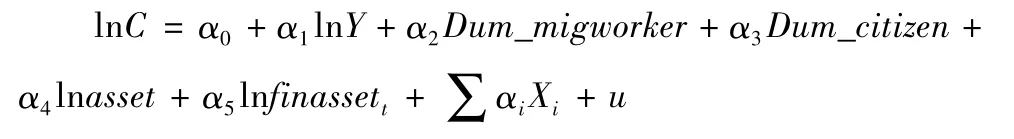

为更好地分析农民工市民化的家庭消费效应,并检验农民工市民化家庭的消费水平是否达到普通城市居民家庭的消 费 水 平,本 文 在 Deaton(1992)[18]1221-1248和 Carroll(1997)[19]1-55消费函数的基础上,将研究对象划分为农民工家庭、农民工市民化家庭和普通城市居民家庭三组,并加入“是否出生在城市”这一虚拟变量。构建消费决定模型如下:

其中,C表示家庭年消费总额;Y表示家庭年总收入额;Dum_migworker是虚拟变量,表示是否为农民工家庭;Dum_citizen也是虚拟变量,表示是否为普通城市居民家庭;Asset表示家庭总资产;finasset表示家庭金融资产;X为人口统计特征[18]1221-1248变量,具体包括户主年龄、性别、民族、婚姻状况、受教育水平及家庭规模、家庭所在省份等。

进一步考察三组家庭在食物和衣着消费、家庭设备及服务消费、医疗保健消费、教育文化消费和居住消费方面的差异,构建计量模型如下:

其中,变量 C 的下标1、2、3、4、5 分别表示家庭在食物和衣着消费、家庭设备及服务消费、医疗保障消费、教育文化消费、居住消费的年度消费额。

(二)样本选取及消费特征

鉴于数据的可得性,本文选取中国社会科学院组织的“2002年和2008年中国家庭收入项目(Chinese Household Income Project,CHIP)调查数据”为研究样本。2002年使用的是城市居民和农村进入城市的农民工的家庭数据部分,包括6 835个城市居民家庭样本和2 000个农村进入城市的农民工家庭样本。调查覆盖北京、山西、辽宁、江苏、安徽、河南、湖北、广东、重庆、四川、云南、甘肃12个省区。2008年的数据包含三个子样本:农村住户样本、农村—城镇流动人口样本和城镇住户样本,调查在劳动力流入和流出数量最大的9个省份进行,具体包括广州、东莞、深圳、郑州、洛阳、合肥、蚌埠、重庆、上海、南京、无锡、杭州、宁波、武汉、成都等15个城市。由于我们把家庭作为样本的基本单位,因此我们在处理数据时对个人的数据和家庭数据进行了匹配,并对缺失数据进行插补调整,2002年最后得到了8 844个有效家庭样本的数据,2008年最后得到了8 123个有效家庭样本的数据。并且,2002年样本都来源于国家统计局调查数据,2008年城镇和农村调查样本来源于国家统计局调查数据,而城乡流动人口样本来源于中国收入分配研究院调查数据,因为这两个不同机构的统计口径是有所差别的,所以在对比的过程中对指标做了一些归类处理。

本文利用中国家庭收入项目调查数据以及调查问卷,首先通过“户主是否有城市户口”来区分农民工家庭与城市居民家庭,然后根据“户口获得方式是否单一”来识别农民工市民化家庭和普通城市居民家庭。表1和表2给出了三组家庭的基本消费特征。

表1 家庭消费特征(2002)

家庭规模(人) 2.68 0.02 3.03 0.02 2.97 0.01户主年龄(岁) 35.80 0.2 47.70 0.29 47.97 0.15户主教育水平(年)8.14 0.06 10.91 0.09 10.64 0.05

由表1、表2可以看出,农民工市民化家庭和城市居民家庭的消费支出都高于农民工家庭,并且2008年农民工市民化家庭的总消费比城市居民家庭还要高。就消费结构而言,农民工家庭的总消费虽然在增加,但是与农民工市民化家庭和城市居民家庭的差距却越来越大,主要集中体现在衣着消费、设备服务消费和教育文化消费等方面。这说明在“半城市化”[20]3-10状态下,虽然农民工家庭属于统计意义上的城市居民家庭,但他们的消费水平却远远低于农民工市民化家庭和普通城市居民家庭,所以农民工市民化对提高家庭消费大有裨益。

(三)农民工市民化的家庭消费效应

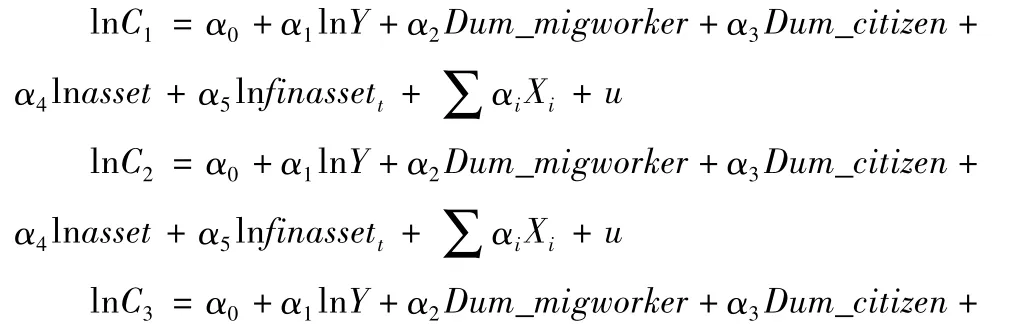

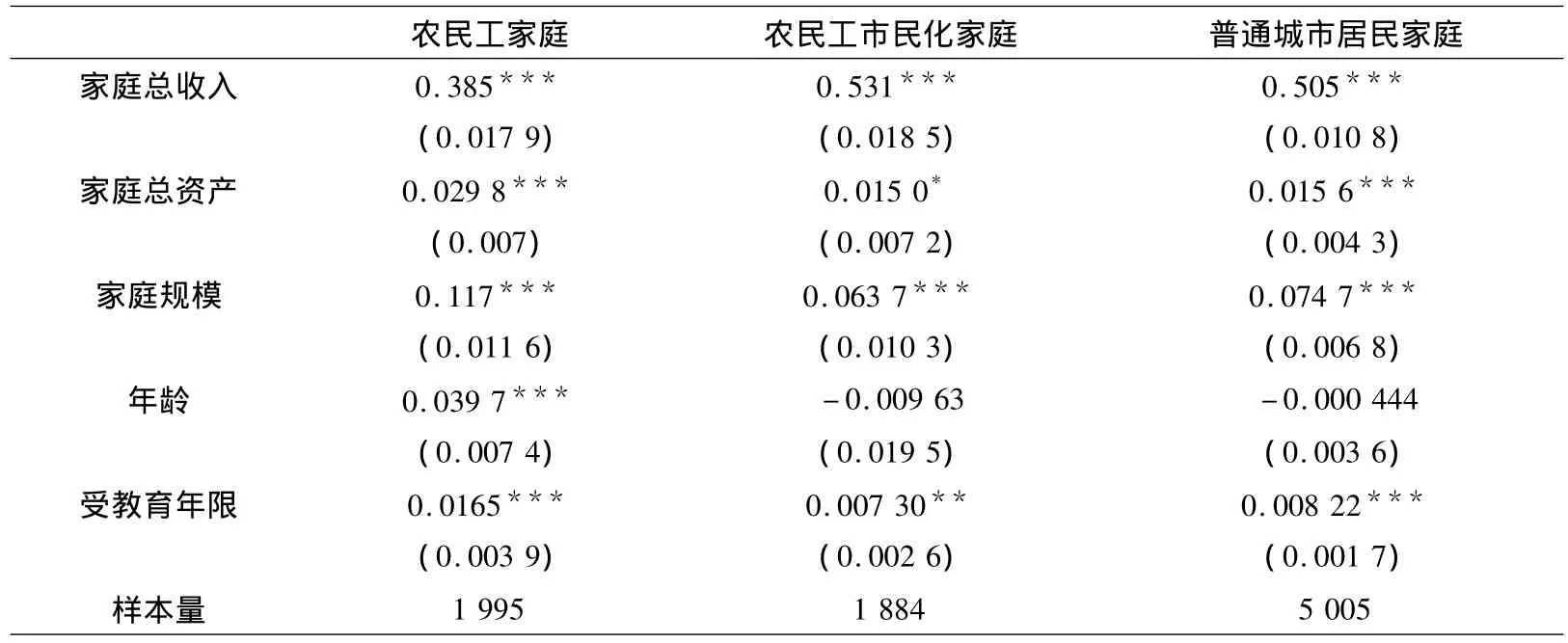

1.边际效应

本文在控制家庭资产、人口结构、户主性别、户主婚姻状况、户主政治面貌和省份等变量后,分别对农民工家庭、农民工市民化家庭和普通城市居民家庭总消费进行回归,从回归结果可以看出:2002年和2008年农民工家庭的边际消费倾向都远远低于农民工市民化家庭和普通城市居民家庭。2008年农民工市民化家庭比农民工家庭的消费倾向高0.149,比普通城市居民家庭的边际消费倾向高0.026;2002年农民工家庭边际消费倾向为0.385,低于农民工市民化家庭的0.531和普通城市居民家庭的0.505,换言之,若收入增加100元,农民工家庭消费就会增加38.5元,农民工市民化家庭消费增加53.1元,普通城市居民家庭消费增加50.5元。这说明,农民工市民化能显著提高家庭边际消费倾向,2002年提高了0.146,2008年提高了0.149。这是由于农民工市民化家庭能够得到和普通城市居民家庭一样的社会保障,减少了其预防性储蓄动机,使得他们消费敢于向普通城市居民家庭看齐,甚至超过普通城市居民家庭。

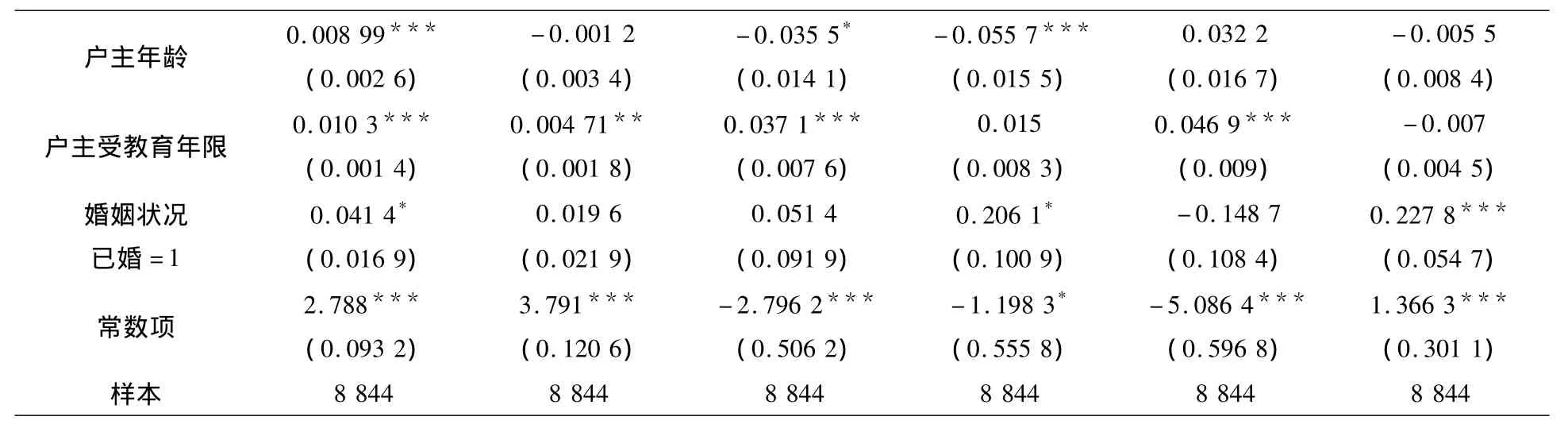

表3 家庭边际消费倾向分析结果(2002)

表4 家庭边际消费倾向分析结果(2008)

2.结构效应

根据前文得到的分组消费模型,我们以农民工市民化家庭为参照组,对三类家庭的消费进行对比分析。结果表明,农民工市民化显著地影响着家庭消费结构。①生存型消费:2002年农民工市民化家庭食物和衣着消费比农民工家庭高11.9%,比普通城市居民家庭低5.5%。2008年农民工市民化家庭食物和衣着消费比农民工家庭高192%,比普通城市居民家庭高7.4%。这说明农民工市民化适度地提高了居民家庭的生存型消费,而且使得生存型消费在总消费中所占的比重大幅下降,恩格尔系数不断缩小。②发展与享受型消费:2002年农民工市民化家庭教育文化消费比农民工家庭高143%,比普通城市居民家庭低19.7%;医疗保健消费比农民工家庭高99%,比普通城市居民家庭高6.4%。2008年农民工市民化家庭教育文化消费比农民工家庭高381%,比普通城市居民家庭低13.9%;医疗保健消费比农民工家庭高112%,比普通城市居民家庭高5.7%。这说明农民工市民化极大地提高了居民家庭的发展与享受型消费,并且促使发展与享受型消费占总消费的比重迅速上升,消费结构逐步改善。

3.总量效应

通过实证分析,我们得出,①总消费:2002年农民工市民化家庭总消费比农民工家庭高66.8%,比普通城市居民家庭低3.2%。2008年农民工市民化家庭总消费比农民工家庭高59.5%,比普通城市居民家庭高4.7%。这说明农民工市民化能拉动家庭总消费,按此速度测算,我国现有农民工2.7亿(约合1亿家庭),如果将其市民化,每年至少能新增消费50 373.65亿。②农民工市民化的循环反馈机制:农民工市民化使家庭发展型消费得到了极大的增加,而发展型消费的增加又扩大了教育水平与就业的提升空间,进而提高了收入水平,同时,收入的增加对家庭总消费、食物和衣着消费、家庭设备和服务消费、医疗保健消费、教育文化消费和居住消费都有显著正影响。这说明农民工市民化对家庭消费的影响不是一次性的,它通过农民工市民化—家庭消费—总收入—家庭消费的循环作用,持续地推动家庭消费的增加。

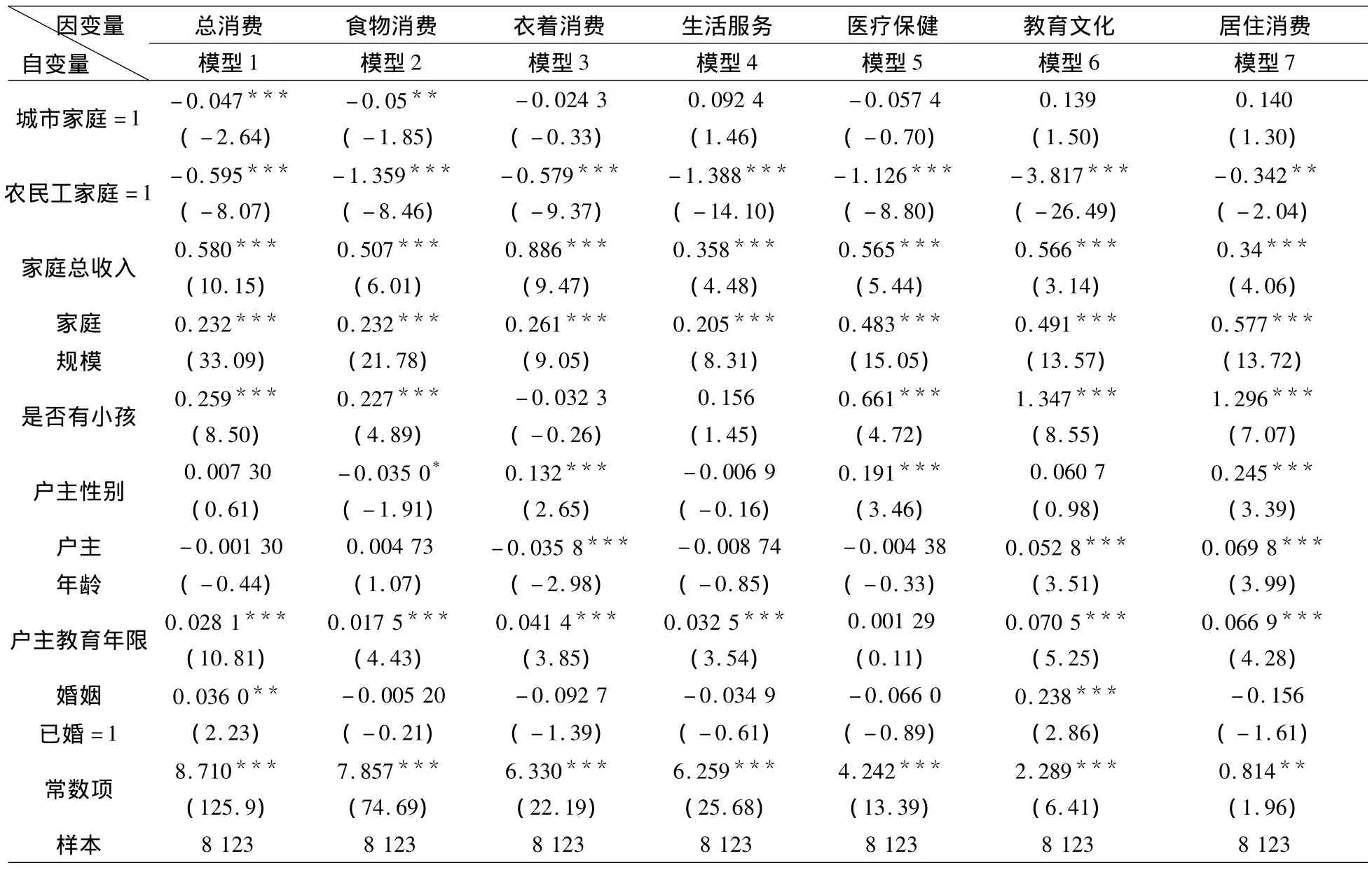

表5 农民工市民化对家庭消费影响的效应估计(2002)

注:我们在回归结果中以农民工市民化家庭为参照组。

表6 农民工市民化对家庭消费影响的效应估计(2008)

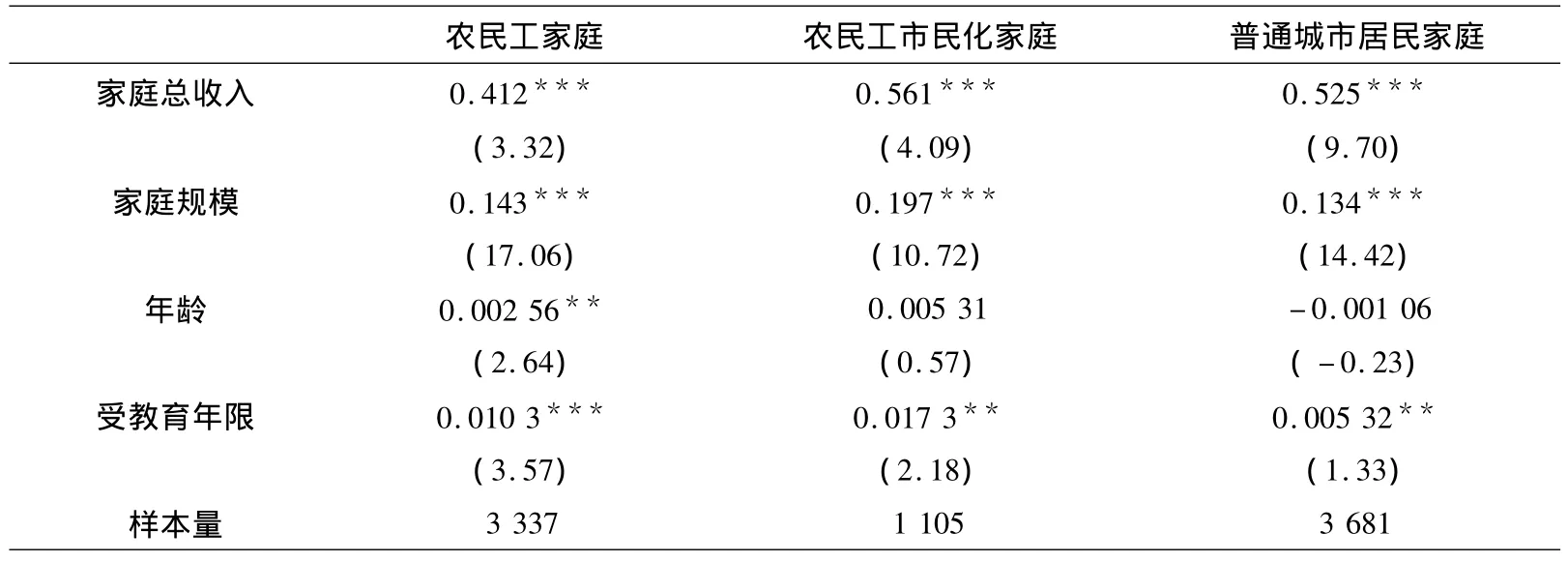

(四)社会保障对农民工家庭消费的影响

因为全部的农民工市民化家庭与普通城市居民家庭都有社会保障,而农民工家庭可分为有、无社会保障(有失业保险、医疗保险和住房公积金中的任何一种均视为有社会保障)两类。所以为了进一步考察社会保障对促进家庭消费的作用,我们对这两类农民工家庭作对比分析。由估计结果可知,有社会保障的农民工家庭在食物和衣着、家庭设备和服务、医疗、教育文化的消费均比无社会保障的农民工家庭高,但居住消费却比其低。这说明,社会保障对推动农民工家庭消费有积极作用,但是由于有住房保障的缘故,居住消费会减少。这也从侧面反映出农民工市民化能够通过提供社会保障有力地促进家庭消费的优化。这与本文前面分析农民工市民化对家庭边际消费倾向的影响得到的结论是一致的。

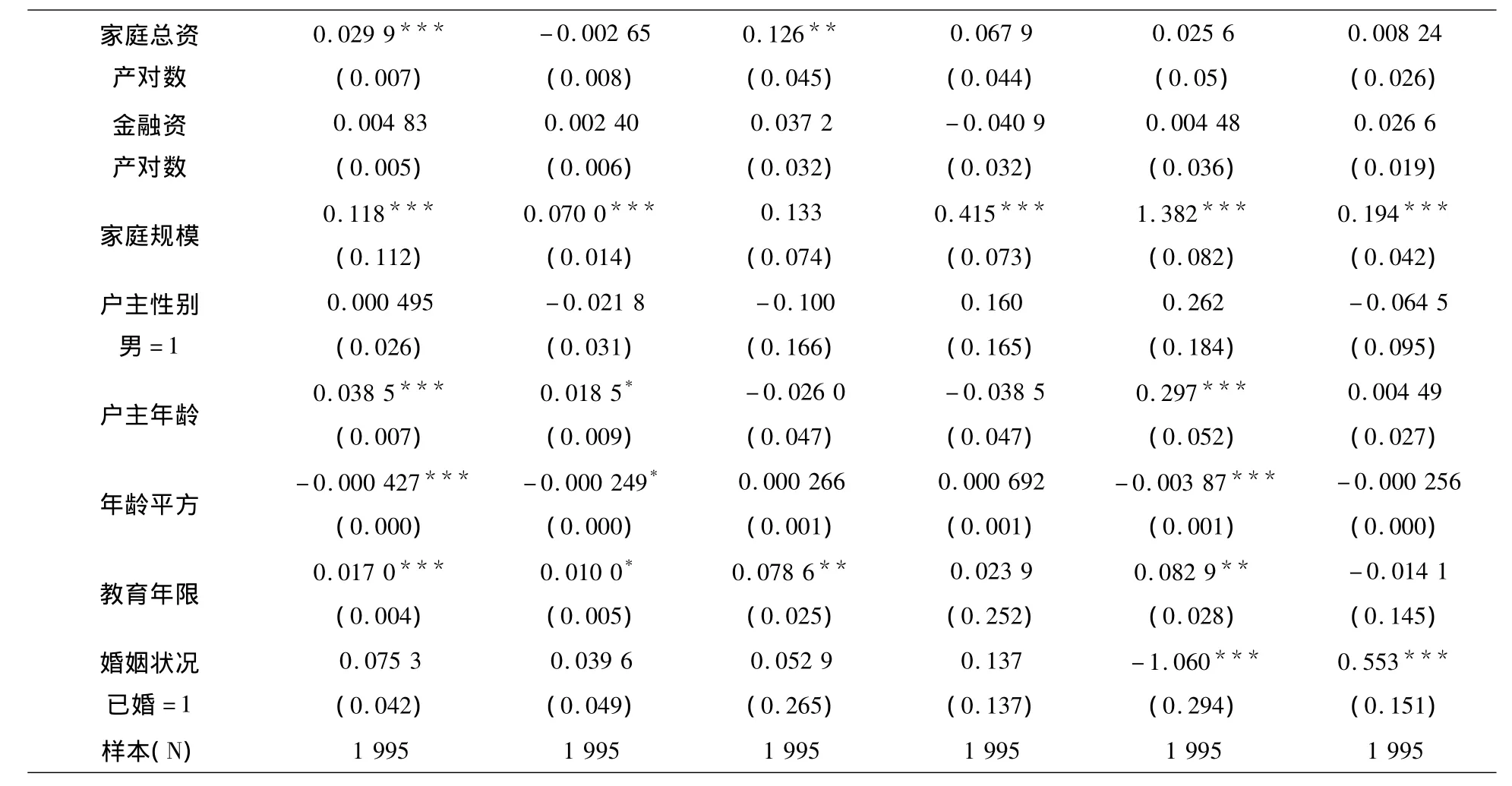

表7 社会保障对农民工家庭消费的影响(2002)

家庭总资产对数0.029 9*** -0.002 65 0.126** 0.067 9 0.025 6 0.008 24(0.007) (0.008) (0.045) (0.044) (0.05) (0.026)金融资产对数0.004 83 0.002 40 0.037 2 -0.040 9 0.004 48 0.026 6(0.005) (0.006) (0.032) (0.032) (0.036) (0.019)家庭规模0.118*** 0.070 0*** 0.133 0.415*** 1.382*** 0.194***(0.112) (0.014) (0.074) (0.073) (0.082) (0.042)户主性别男=1 0.000 495 -0.021 8 -0.100 0.160 0.262 -0.064 5(0.026) (0.031) (0.166) (0.165) (0.184) (0.095)户主年龄0.038 5*** 0.018 5* -0.026 0 -0.038 5 0.297*** 0.004 49(0.007) (0.009) (0.047) (0.047) (0.052) (0.027)年龄平方-0.000 427*** -0.000 249* 0.000 266 0.000 692 -0.003 87*** -0.000 256(0.000) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.000)教育年限0.017 0*** 0.010 0* 0.078 6** 0.023 9 0.082 9** -0.014 1(0.004) (0.005) (0.025) (0.252) (0.028) (0.145)婚姻状况已婚=1 0.075 3 0.039 6 0.052 9 0.137 -1.060*** 0.553***(0.042) (0.049) (0.265) (0.137) (0.294) (0.151)样本(N)1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995

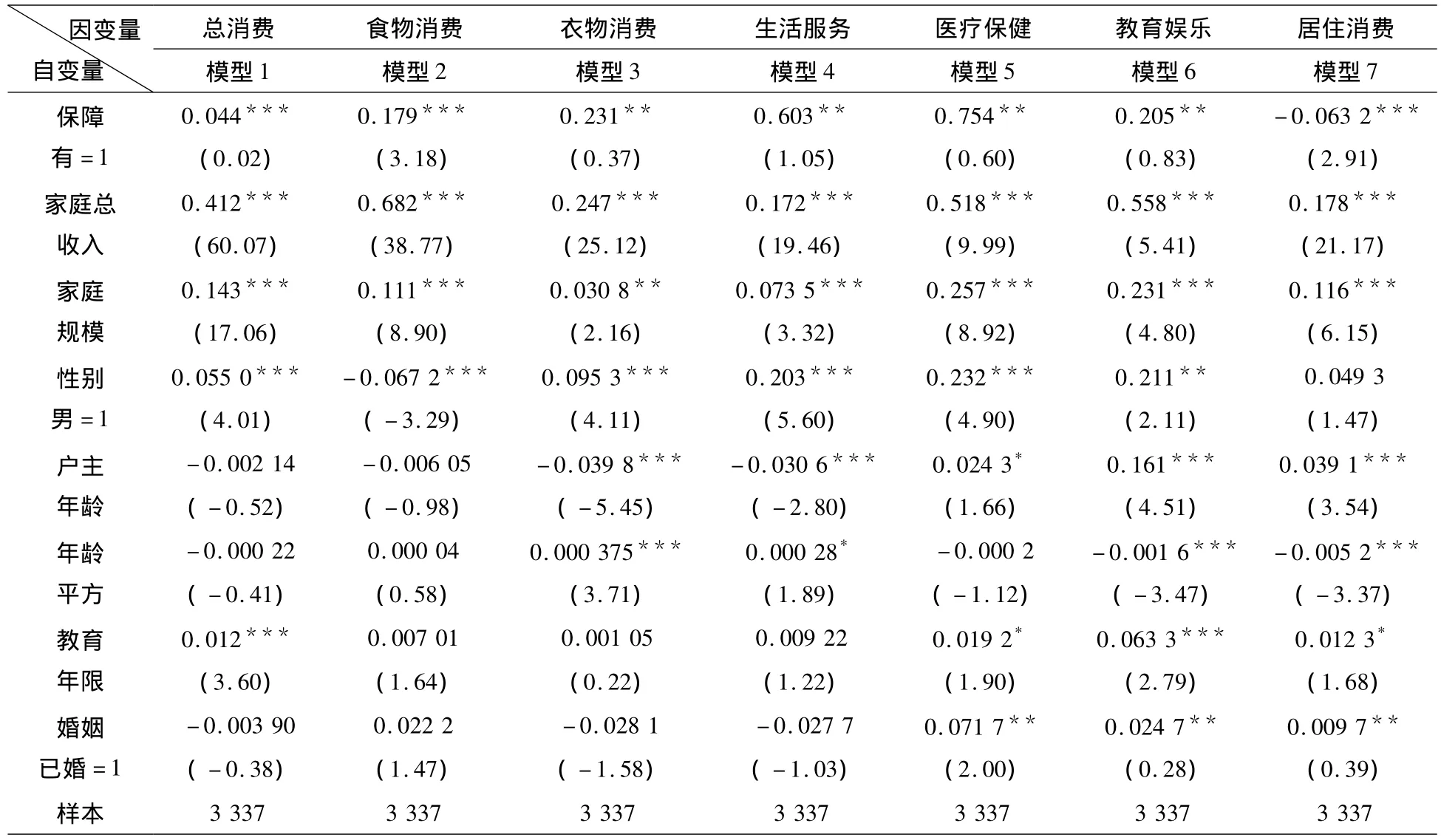

表8 社会保障对农民工家庭消费的影响(2008)

三、结论与政策含义

与已有的研究对比,本文的研究实现了由农民工个人消费效应向农民工家庭消费效应、城镇常住人口家庭由两分法向三分法的转换,具体测度了农民工市民化的家庭消费边际效应、结构效应和总量效应,并在此基础上对社会保障的消费效应进行了检验。得到如下结论:①农民工市民化能显著提高家庭边际消费倾向,并且农民工市民化家庭的边际消费倾向还高于普通城市居民家庭;②农民工市民化能够降低家庭生存型消费在家庭总消费中所占的比重,提高发展与享受型消费占总消费的比重,逐步改善消费结构;③农民工市民化能拉动家庭总消费,按现有速度测算,如果将我国2.7亿农民工(约合1亿农民工家庭)全部市民化,每年至少新增消费5万亿,如果按已有研究,仅以城市居民家庭与农民工家庭的消费差量来衡量农民工市民化对家庭消费的促进效应,将严重低估农民工市民化的家庭消费效应;④农民工市民化对家庭消费的影响不是一次性的,它通过循环反馈机制:农民工市民化—家庭消费、教育水平与就业能力—总收入—家庭消费,持续地推动家庭消费的增加;⑤农民工市民化能够通过提供社会保障促进家庭消费优化。

政策含义:在经济新常态下,要进一步挖掘国内经济增长动力,应继续推进户籍制度改革,发展以人为中心的城市化,改变“半城市化”状态,充分释放农民工市民化推动家庭消费的巨大潜力;从农民工市民化的作用途径来看,农民工市民化除了能直接影响家庭边际消费倾向、消费结构和总消费,还能通过循环反馈机制和社会保障持续地作用于家庭消费的各方面,我国应该健全农民工家庭社会保障体系。

[1]郭金丰.扩大国内消费需求必须加快农民工市民化进程[J].求实,2011(07).

[2]Vernon Henderson.How Urban Concentration Affects Economic Growth[R].The World Bank Policy Research Working Paper,2000.

[3]World Bank.China Integration of National Product and Factor Markets:Economic Benefits and Policy Recommendations[R].World Bank Report,2005.

[4]刘传江,程建林.双重“户籍墙”对农民工市民化的影响[J].经济学家,2009(10).

[5]王春光.农村流动人口的“半城市化”问题研究[J].社会学研究,2006(5).

[6]蔡昉.农民工市民化将创造“消费巨人”[J].传承,2011(01).

[7]蔡昉.农民工市民化与新消费者的成长[J].中国社会科学院研究生院学报,2011(03).

[8]国家统计局课题组.城市农民工生活质量状况调查报告[J].调研世界,2007(1).

[9]国务院发展研究中心课题组.农民工市民化对扩大内需和经济增长的影响[J].经济研究,2010(6).

[10]纪韶,李舒丹.北京市农民工生活方式五年间转变的实证研究[J].人口与经济,2010(02).

[11]孔祥利,王张明.我国城乡居民消费差异及对策分析[J].经济管理,2013(05).

[12]杨汝岱,陈斌开.高等教育改革、预防性储蓄与居民消费行为[J].经济研究,2009(08).

[13]周林刚.地位结构、制度身份与农民工集体消费——基于深圳市的实证分析[J].中国人口科学,2007(04).

[14]谢培熙,朱艳.新生代农民工消费研究述评[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2011(04).

[15]粟娟,孔祥利.中国农民工消费结构特征及市民化趋势分析——基于全国28省1249份有效样本数据检验[J].统计与信息论坛,2012(12).

[16]Angus Deaton,Christina Paxson.Growth,Demographic Structure,and National Saving in Taiwan[J].Population and Development Review,2000(26).

[17]朱信凯,骆晨.消费函数的理论逻辑与中国化:一个文献综述[J].经济研究,2011(06).

[18]Angus Deaton.Saving and Liquidity Constraints[J].Econometrica,1991(59).

[19]Christopher D Carroll.Buffer Stock Saving and the Life Cycle Permanent Income Hypothesis[J].Quarterly Journal of Economics,1997(112).

[20]中国发展研究基金会.中国发展报告2010:促进人的发展的中国新型城市化战略[M].北京:人民出版社,2010.