公安院校大学生心理压力对精神生活质量的预测效果研究

周立秋

(中国刑事警察学院,辽宁 沈阳 110854)

公安院校大学生心理压力对精神生活质量的预测效果研究

周立秋

(中国刑事警察学院,辽宁沈阳110854)

为了考察公安院校大学生心理压力对精神生活质量的预测效果,以某公安院校207名大学生为调查对象,采用《大学生精神生活质量问卷》和《大学生心理危机压力源问卷》进行测量。结果表明,公安院校大学生心理压力总体上处于中等偏下的水平,精神生活质量总体上处于中等偏上的水平;除个别维度相关不显著外,公安院校大学生心理压力与精神生活质量均存在显著的负相关;学业压力、就业压力、人际压力和经济压力分别对精神生活质量诸维度产生预测效果,其中学业压力和就业压力发挥着更为普遍的预测效果。期望相关的研究结果对公安院校的教务工作者采取系统有效的措施减轻公安院校大学生的心理压力、提升他们的精神生活质量以有益的启发与思考。

公安院校大学生;心理压力;精神生活质量

一、研究背景

现代社会,随着人类物质生活水平的不断提高,对人类精神生活的关注度越来越高,如何提升现代人的精神生活质量及有效应对心理压力是一个值得全社会深入思考的现实问题。大学生作为特殊的社会群体,是国家重要的储备人才,是国家未来的期望。大学阶段作为一个特殊的时期,是个体心理成长与发展的关键期,其心理压力与精神生活质量不仅事关其个人的发展,而且对家庭和社会都有着十分重要的影响。近年来,受复杂的家庭、学校和社会因素的影响,高校大学生的心理压力问题与精神生活质量状况正日益引起全社会的广泛关注。公安院校作为具有明确职业定位和鲜明行业色彩的特殊院校,其培养的人才将在未来肩负打击犯罪和维护社会稳定的执法工作,其心理压力与精神生活质量如何,从短期来看,影响着他们在校期间的生活状态,关系着他们的学习生活和教育效果,从长期来则事关公安院校能够培养出心智健全和专业素养优异的警务人员,其能够有效处理心理压力对其能够规范有效地开展执法活动有着十分重要的影响。

为了了解当前我国对大学生心理压力的研究现状,以“大学生心理压力”为关键词,以中国知网(CNKI)为平台进行精确查询,共获得205篇期刊研究论文。进一步分析这些论文的研究主题可以发现呈现出如下特点:一是注重分析当前大学生心理压力的现状及其影响因素;[1]二是编制适合大学生特点的心理压力测评工具;[2]三是部分论文运用实证调查的研究方法来分析当前大学生心理压力的现状;[3]四是根据大学生心理压力的特点与表现形式,提出了一些原则性的应对措施与缓解策略;[4]五是分析大学生心理压力与其他心理变量的关系,力图分析大学生心理压力运行的心理机制。[5]为了了解当前我国对大学生精神生活质量的研究现状,以“大学生精神生活”为关键词,以中国知网(CNKI)为平台进行精确查询,共获得17篇期刊研究论文。进一步分析这些论文的研究主题可以发现,这些论文主要围绕以下方面展开:一是分析当前大学生精神生活存在的问题,并在此基础上提出一些对策,主要有温梅等发表在《中国成人教育》上的论文《大学生精神生活存在的问题及应对》[6];李燕华发表在《郑州轻工业学院学报(社会科学版)》上的《当前河南省大学生精神生活中存在的问题与对策研究》;[7]二是采用调查的方法了解当前大学生精神生活的现状,主要有葛操发表在《河南社会科学》上的《当代大学生精神生活现状的调查》;[8]陈春雷发表在《中国统计》上的《当代大学生精神生活的调查分析》;[9]三是对大学生精神生活影响、干预和管理方面的研究,主要有李继兵等发表在《思想教育研究》上的《高校校园文化与大学生精神生活》,[10]刘春兵发表在《郑州轻工业学院学报(社会科学版)》上的《大学生精神生活:高等学校素质教育的重要切入点》;[11]四是研究大学生精神生活的评价标准,主要有吴子国等发表在《科教文汇》上的《对大学生精神生活定量评价体系构建的探讨》。[12]

当前关于大学生心理压力与精神生活质量研究存在的主要缺憾是:一是研究对象主要是地方大学的大学生,缺乏对公安院校大学生这一独特心理压力与精神生活质量的研究与分析;二是当前研究偏重于文献综述与理论分析,缺乏基于实证调研的数据统计与分析,相关的研究结果的科学性值得商榷;三是对大学生心理压力与精神生活质量的研究多是分散进行的,缺乏对这两个重要心理变量之间作用机制的研究;四是对大学生心理压力与精神生活质量的干预引导策略过于原则和缺乏可操作性,对有效缓解大学生心理压力、提升精神生活质量缺乏指导价值。因此,以公安院校大学生为研究对象,考察心理压力与精神生活质量的基本现状与影响因素,分析心理压力对精神生活质量的影响效果,在此基础上提出系统化、可操作化的提升策略,将具有十分重要的理论价值和实践指导意义。

二、研究目的与研究程序

(一)研究目的

在文献梳理和理论分析的基础之上,明确公安院校大学生心理压力与精神生活质量的基本内涵,通过实证调研的方法考察当前公安院校大学生心理压力与精神生活质量的基本现状,分析影响公安院校大学生心理压力与精神生活质量差异性的主要因素,并深入分析心理压力对精神生活质量的影响效果,在此基础之上提出有针对性的减少大学生心理压力和提升精神生活质量的应对策略。

(二)研究工具

1.大学生心理压力问卷

采用崔丽娜编制的《大学生心理危机压力源问卷》,该问卷共包括突发性压力(7个题目)、经济压力(6个题目)、就业压力(7个题目)、学业压力(6个题目)和人际关系压力(10个题目)五个维度,共36个题目,相关编制和研究结果表明,该问卷具有良好的信效度。[13]各维度的具体内涵如下,突发性压力是指一些重大与突发的事件或对大学生具有比较重要意义的压力事件,如重大自然灾害、面临退学、违纪处分、亲友死亡等;经济压力是指大学生由于家庭经济困难导致没有足够的学生与生活费用造成的心理压力;就业压力是指大学生对就业前景担心产生的心理压力;学业压力是指大学生因考试成绩不理想或学习负担沉重导致的心理压力的;人际关系压力是指大学生不会处理人际关系或人际关系紧张而产生心理压力。

2.大学生精神生活质量问卷

采用焦岚博士编制的《大学生精神生活质量问卷》,该问卷共包括价值判断(16个题目)、心理健康(11个题目)、生命质量(6个题目)、幸福体验(4个题目)和心理成长(3个题目)五个维度,共40个题目,相关编制和研究结果表明,该问卷具有良好的信效度。[14]各维度的具体内涵如下:价值判断是指大学生对自我价值方面的价值追求、价值认知和社会价值方面的社会期望与社会比较;心理健康是指大学生协调发展方面的认知水平、情绪反应及社会适应方面的适应能力、人际关系;生命质量是指大学生涉及生存质量方面的身体健康、生命活力及劳动质量方面的劳动能力、劳动效率;幸福体验是指大学生主观体验方面的生活满意度、正性情感及客观体验方面的幸福指数、幸福比较;心理成长是指大学生心理成熟方面的认知统一、人格完善及心理创造方面的内心生活、心理环境。

(三)调查程序

2015年采取整群抽样法从某公安院校大一到大四个年级的大学生进行问卷调查,回收问卷229名,剔除无效问卷22名,获得有效问卷207名,问卷有效率为90.4%。所调查公安院校大学生的基本情况详见下文的具体研究。

(四)统计方法

本研究采用社会科学统计软件包(SPSS18.0)对录入的数据进行统计和处理,具体的数据统计方法主要有描述性统计分析,t检验、单因素方差分析(F检验)、相关分析和回归分析。

三、研究结果与分析

(一)公安院校大学生心理压力与精神生活质量的基本状况

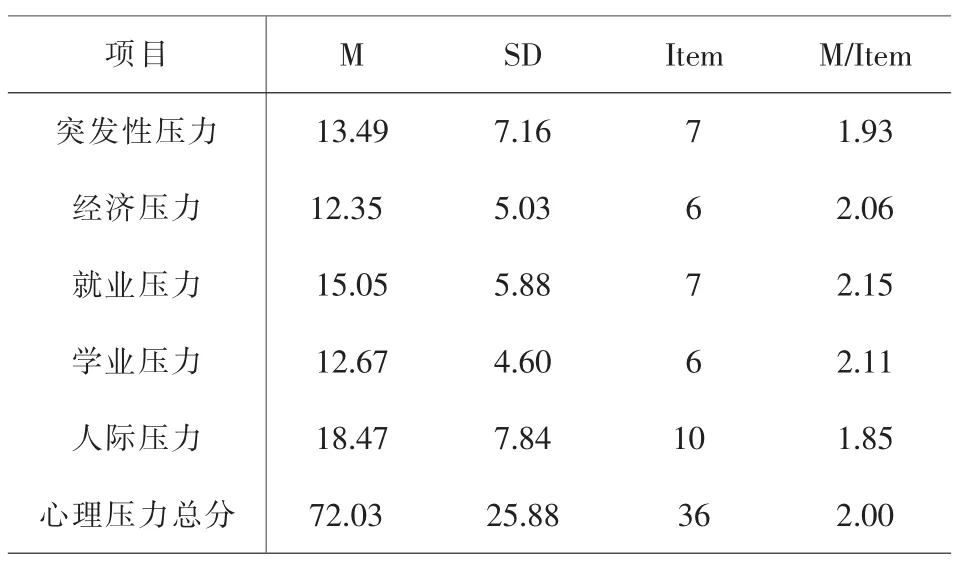

数据统计分析的结果表明,公安院校大学生心理压力得分的均分为2.00,这说明从总体上来看,公安院校大学生精神生活质量处于中等偏下的水平。从心理压力各具体维度的得分来看,介于1.85-2.15之间,其中得分最高的维度为就业压力,为2.15,得分最低的维度为突发性压力,为1.93。(见表1)

数据统计分析的结果表明,公安院校大学生精神生活质量得分的均分为3.89,这说明从总体上来看,公安院校大学生精神生活质量处于中等偏上的水平。从精神生活质量各具体维度的得分来看,介于3.65-4.15之间,其中得分最高的维度为价值判断,为4.15,得分最低的维度为心理健康,为3.65。(见表2)

(二)公安院校大学生心理压力与精神生活质量的相关分析

为考察公安院校大学生心理压力与精神生活质量的关系,对心理压力与精神生活质量及其各附属维度进行Pearson相关分析。结果表明,心理压力与精神生活质量及其各附属维度均为负相关,除突发性压力与经济压力和心理压力的部分维度相关不显著外,公安院校大学生心理压力与精神生活质量均存在显著的负相关。这一研究结果说明,公安院校大学生心理压力的水平越高,那么精神生活质量就会越低。(见表3)

表1 公安院校大学生心理压力的描述性统计结果(N=207)

表2 公安院校大学生精神生活质量的描述性统计结果(N=207)

表3 公安院校大学生心理压力与精神生活质量各维度的相关系数表

(三)公安院校大学生心理压力对精神生活质量的预测效果

为了考察公安院校大学生心理压力对精神生活质量的影响效果,明晰心理压力对精神生活质量之间的作用机制,我们以心理压力的各维度为预测变量,分别以价值判断、心理健康、生命质量、幸福体验、心理成长和精神生活质量总分为因变量进行逐步回归分析。结果表明,人际压力可以解释价值判断3.6%的变异;就业压力可以解释心理健康 12.2%的变异;学业压力可以解释生命质量12.0%的变异;就业压力和经济压力可以解释幸福体验9.6%的变异;学业压力可以解释心理成长5.5%的变异;就业压力可以解释精神生活质量9.2%的变异。由此可见,学业压力、就业压力、人际压力和经济压力分别对精神生活质量诸维度产生预测效果,其中学业压力和就业压力发挥着更为普遍的预测效果。这一研究结果说明,改善和缓解公安院校大学生的学业压力、就业压力、人际压力和经济压力对提高他们的精神生活质量具有十分重要的作用。(见表4)

四、结论与建议

(一)公安院校大学生心理压力的现状

公安院校大学生心理压力总体上处于中等偏下的水平,在心理压力的诸维度中,得分最高的维度为就业压力,得分最低的维度为突发性压力。这一研究结果表明,当前公安院校大学生的心理压力上处于一种较为积极的状态,心理压力的总体水平较低。值得注意的是,就业压力在心理压力的诸维度中得分最高,出现这一结果的可能原因在于,当前公安院校大学生毕业时需要参加竞争性的公务员考试才能参加公安工作,这就要求公安院校大学生不仅需要学好专业知识,具备从警的业务能力,达到公安院校的毕业标准,而且还需要通过“门槛性”的公务员考试,这就给其顺利就业增加了双重的压力。因此,当前公安院校大学生面临最大的心理压力为就业压力也就不难理解了。这一研究结果对公安院校大学生心理压力应对策略的启示是:一方面要看到公安院校大学生心理压力处于较低的水平,为通过多种形式的心理教育和引导提高他们的心理素质奠定了良好的心理基础;另一方面要注重对得分较高的心理压力维度采取有针对性的干预和引导,特别要注重采取有效措施缓解学生的就业压力,通过课程设置与教育训练等多种方式提高学生的综合业务素质和公务员考试能力。

表4 公安院校大学生心理压力对精神生活质量各维度的回归分析表

(二)公安院校大学生精神生活质量的现状

公安院校大学生精神生活质量总体上处于中等偏上的水平,在精神生活质量的诸维度中,得分最高的维度为价值判断,得分最低的维度为心理健康。这一研究结果表明,当前公安院校大学生的精神生活质量总体上处于一种较为积极的状态,尤其是在对自我价值方面的价值追求、价值认知和社会价值方面的社会期望与社会比较方面处于较高的水平,这某种程度上体现出公安院校对生学生思想价值观教育的结果。值得注意的是,精神生活质量的诸维度中,心理健康维度的得分最低,这一研究结果说明,当前公安院校大学生的心理健康问题值得学校教育管理者和学生工作者引起足够的重视。实际上,心理健康在整个精神生活质量中占有基础性地位,我们很难想象一个在心理健康方面存在问题的人,会有着较高的精神生活质量。因此,提升公安院校大学生的精神生活质量,可以从精神生活质量的诸维度入手,以心理健康等得分较低的维度为切入点,通过采取学生喜闻乐见的心理健康教育等形式来提升公安院校大学生精神生活质量的总体水平。

(三)公安院校大学生心理压力与心理生活质量关系

相关分析的结果表明,心理压力与精神生活质量及其各附属维度均为负相关,除突发性压力与经济压力和心理压力的部分维度相关不显著外,公安院校大学生心理压力与精神生活质量均存在显著的负相关。这一研究结果说明,公安院校大学生心理压力水平越低,那么精神生活质量就会越高。因此在对公安院校大学生的心理压力与精神生活质量进行引导与干预时,应从关联性与互动性的角度采取相关措施,即对二者的引导与干预并不是相互分离的,缓解大学生心理压力水平同时有助于提高大学生的精神生活质量,而提高大学生的精神生活质量也在一定程度上有助于缓解他们的心理压力水平。

(四)公安院校大学生心理压力对精神生活质量的预测效果

回归分析的结果表明,人际压力对价值判断有预测效果;就业压力对心理健康有预测效果;学业压力对生命质量有预测效果;就业压力和经济压力对幸福体验有预测效果;学业压力对心理成长有预测效果;就业压力对精神生活质量总分有预测效果。由此可见,学业压力、就业压力、人际压力和经济压力分别对精神生活质量诸维度产生预测效果,其中学业压力和就业压力发挥着更为普遍的预测效果。这一研究结果说明,要提升公安院校大学生的精神生活质量,固然要结合精神生活质量的内涵、特点和表现形式采取有针对性的措施,同时要清醒地认识到,公安院校大学生所面临的心理压力对其精神生活质量有着十分重要的影响,尤其是学业压力、就业压力、人际压力和经济压力对精神生活质量发挥着更为明显的影响效果,根据上述压力的特点采取措施加以有效应对,不仅有助于直接缓解相关的心理压力,而且还间接对提升他们的精神生活质量发挥着积极的影响效果。

[1]王宇.大学生心理压力状况及影响因素分析[J].社科纵横,2007,(2):243-245.

[2]车文博,张林,黄冬梅,张旭东.大学生心理压力感基本特点的调查研究[J].应用心理学,2003,(3):3-9.

[3]张林,车文博,黎兵.大学生心理压力感量表编制理论及其信效度研究[J].心理学探新,2003,(4):46-51.

[4]周曼.当代大学生心理压力及对策研究[J].长春工程学院学报(社会科学版),2010,(3):123-125.

[5]周林,宋海娟.大学生心理压力对心理健康影响的实证研究[J].犯罪研究,2013,(2):61-65.

[6]温梅,吴子国,赵艳萍.大学生精神生活存在的问题及应对[J].中国成人教育,2007,(5):71-72.

[7]李燕华.当前河南省大学生精神生活中存在的问题与对策研究 [J].郑州轻工业学院学报(社会科学版),2001,(1):52-56.

[8]葛操.当代大学生精神生活现状的调查[J].河南社会科学,2000,(3):114-119.

[9]陈春雷.当代大学生精神生活的调查分析[J].中国统计,2012,(8):57-58.

[10]李继兵,周小宁.高校校园文化与大学生精神生活[J].思想教育研究,2008,(10):29-31.

[11]刘春兵.大学生精神生活:高等学校素质教育的重要切入点[J].郑州轻工业学院学报(社会科学版),2000,(2):45-47.

[12]吴子国,路宝剑,赵艳萍.大学生精神生活存在的问题及应对[J].科教文汇,2008,(5):6-7.

[13]崔丽娜.大学生心理危机及干预机制研究[D].重庆:西南大学,2009:16-20.

[14]焦岚.心理生活质量——基于大学生心理生活质量调查分析[D].长春:吉林大学,2012:59-79.

[编辑:李永新]

D631.15

A

1672-6405(2015)04-0071-05

周立秋(1980-),女,黑龙江绥化人,哲学博士,中国刑事警察学院思政部副教授,主要从事公安思政与公安教育研究。

2015-11-02

中央高校基本科研业务费博士科研启动金“公安院校大学生精神生活质量研究”(项目编号:1112113006);辽宁省教育科学“十二五”规划立项课题“公安院校大学生学习投入的心理机制与提升策略实证研究”(项目编号:JG15DB436)。