快速城镇化背景下江汉平原耕地变化分析

张冰玢++焦利民

摘要:通过遥感影像解译,得到江汉平原1994、2001、2010共3期土地利用分类图。运用景观格局指数以及Logistic回归模型等方法,对江汉平原耕地的数量、空间结构、转移情况及其变化机制进行分析。分析得出:①1994-2010年,江汉平原耕地面积减少5.88%。其中1994-2001年,耕地面积年变化率为-0.42%;2001-2010年,耕地年变化率为-0.33%。江汉平原耕地面积减少趋于缓慢,同时耕地空间聚集度降低,且耕地斑块趋于破碎化。②耕地主要转移为建设用地、林地与坑塘水面,新增耕地的主要来源为坑塘水面、林地与建设用地,且与1994-2001年相比,2001-2010年林地转移为耕地的比例大幅度增加,不利于该区域的水土保持。③城镇化水平的提高与人均GDP的增长是耕地减少的主要人文经济影响因素。④耕地占用主要发生在道路附近以及城市周边,新增耕地多分布在远离城市且坡度相对较高的区域。

关键词:耕地变化;Logistic回归模型;景观格局指数;江汉平原

中图分类号:F301.24 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2015)18-4468-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.18.020

中国是一个耕地资源相对短缺的国家,改革开放以来,在经济快速发展的同时,中国耕地面积经历了一个大幅度减少的过程,这种状况在全国范围内普遍存在[1,2]。城镇化进程势必会引起各用地类型间的相互转化[3],这将难以避免地造成耕地变化。相关研究表明,耕地面积与粮食产量之间存在正相关性[4-6],保持一定数量的优质耕地是保障中国粮食安全的前提。江汉平原土地肥沃,地域辽阔,历来是湖北乃至全国重要的粮食、棉花、油料生产基地。随着经济的发展与城市化水平的提高,江汉平原人地矛盾日益突出,这不利于该区域的可持续发展,将对中国的粮食安全构成隐患[7]。因此,进行江汉平原耕地变化分析具有现实意义。

中国国内对耕地资源变化监测及其变化驱动机制领域已经做了广泛深入的研究[8-12]。研究内容主要涉及全国或区域的耕地面积变化描述及驱动力分析[13,14]、耕地供需规律[15]、耕地利用效益及变化趋势[16,17]、耕地流转[18]以及耕地变化与粮食安全的关系[19,20]。这些研究大多是建立在对耕地数量变化的基础上,缺少对耕地空间格局及其景观结构变化的研究。耕地资源动态变化的空间格局直接反映的是城市扩张、基础设施建设以及国土资源开发等决策对耕地利用与覆盖的影响。因此,探讨耕地资源的动态变化及空间特征,能够更深入地挖掘研究区耕地变化与覆盖情况,为耕地保护政策的提出提供有效依据,对于研究区域粮食安全和区域可持续发展均有重要的指导意义。

本研究以江汉平原1994、2001、2010年3期遥感影像为基础,选取江汉平原的核心地区作为研究区域,包括荆州区(荆州市区、沙市区、江陵县)、公安县、石首市、监利县、洪湖市、潜江市、仙桃市、天门市、汉川市(图1)。研究分析不同时间段内江汉平原耕地数量与空间结构的变化情况,在此基础上对江汉平原耕地的变化特征及其变化驱动机制进行研究,多方面地分析研究区耕地变化情况,以期为江汉平原耕地保护提供借鉴依据。

1 研究区及数据获取

本研究运用江汉平原1994、2001、2010年3期共9景遥感影像,借助ENVI 4.5平台,经过几何校正、影像裁剪、影像镶嵌等处理,对影像进行基于最大似然法的监督分类,并参照全国土地分类方法,结合江汉平原区土地利用的实际情况,将江汉平原土地利用类型划分为6大类:建设用地(包括城市、建制镇、农村居民点、独立工矿用地、交通用地)、林地、河流湖泊、坑塘水面、耕地以及未利用地,分类结果见图2。其中1994年的遥感影像总体分类精度为83.53%,Kappa系数为0.84;2001年的遥感影像总体分类精度为85.54%,Kappa系数为0.86;2010年的遥感影像总体分类精度为85.42%,Kappa系数为0.86。

2 研究方法

2.1 景观格局指数

在景观生态学中,多运用景观格局指数进行景观格局的结构及其动态变化定量分析[21]。该方法也被广泛应用于土地利用/覆盖空间格局变化情况分析中。Guneroglu等[22]选取最大斑块指数、面积加权的平均形状指数等对土耳其东南部黑海沿岸景观破碎度进行分析。Su等[23]选取斑块密度指数、景观分裂指数、聚集度指数等对经济作物的种植与景观破碎之间的关系进行分析。

对于耕地景观选取景观破碎度、空间连通性以及景观形状刻画其空间格局变化情况。因此,基于指标间冗余度的考虑,选取景观类型水平上的斑块数量(Number of patches,NP)、斑块密度(Patch density,PD)、景观形状指数(Landscape shape index,LSI)、平均斑块形状指数(Mean shape index,MSI)以及聚合度指数(Aggregation index,AI)进行耕地景观格局变化分析。其中,NP表示各景观类型的斑块个数,PD表示每公顷面积的斑块数,均用来描述景观格局的异质性及破碎度情况。值越大,表明景观破碎度越高。LSI与MSI均反映了景观的形状变化,取值越大,表明该类型景观的形状就越不规则,越复杂。区别在于LSI主要表征的是景观的整体形状,MSI则描述了景观个体的斑块情况。AI考察了每一种景观类型斑块间的连通性。取值越小,表明该类景观处于一种分散的空间分布状态,彼此间连接不紧密;取值越大,表明该类景观在空间分布上聚集度越高。

2.2 多元线性回归模型

多元线性回归是多元统计中的一个重要的方法,也是解释土地覆被变化常用的一种系统分析模型[24]。该模型要求在某一地区、某一时段内的土地利用/覆被变化与其驱动因子之间存在线性关系,通过对可能引起土地利用/覆被变化的各种驱动因子进行多变量分析而建立一种数学模型,以便确定土地利用/覆被变化的原因。其数学模型为:

Y=A+B1x1+B2x2+…+Bmxm (m=1,2,…,n)(1)

利用n组观测数据值(x1 i,x2 i,…,xm i;Yi)(i=1,2,…,n),根据最小二乘法原理求出上式中的待定系数B1、B2、…Bm。本研究用多元线性回归模型所得的结论,解释人文经济因素对江汉平原耕地变化的影响。

2.3 Logistic回归模型

Logistic回归模型属于一种非线性回归统计方法,能够对二分类因变量进行回归分析,确定自变量在预测分类变量发生概率的作用和强度,最终以事件发生概率的形式来提供结果,已被广泛应用于土地利用变化分析中[25]。如果x为自变量,P为事件的发生概率,则相应的Logistic回归模型为:

P=■ (2)

式中P为事件的发生概率;xi为一系列的自变量;?琢为截距;?茁i为各变量的回归系数,其值的大小体现了各因子对事件发生概率的影响大小。土地利用/覆盖时空变化的驱动力分析,涉及到土地利用/覆盖类型变化在空间上的发生与否,属于二分类变量。因此,本研究选用Logistic回归模型,探讨影响研究区耕地空间格局变化的驱动因素。

3 江汉平原耕地变化特征分析

3.1 耕地数量与斑块结构变化分析

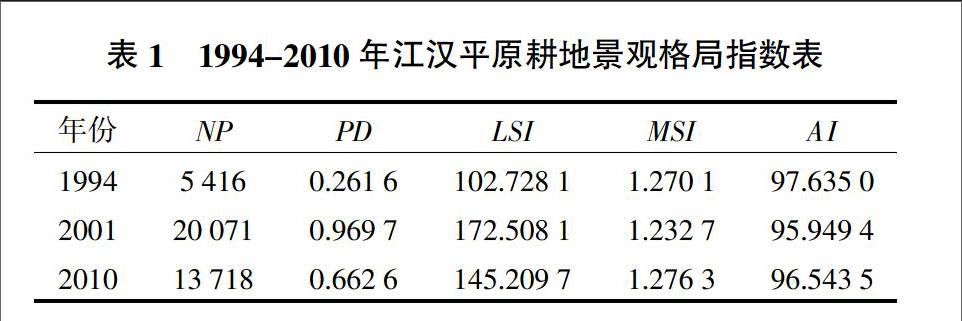

1994-2010年,江汉平原耕地面积减少5.88%。其中,1994-2001年,耕地面积年变化率为-0.42%;2001-2010年,耕地年变化率为-0.33%。说明江汉平原耕地面积减少趋于缓慢。仙桃市、洪湖市与天门市为耕地面积减少量较大的区域。其中,仙桃市与天门市均属于武汉经济圈范围,经济发展相对较快,对耕地影响较大。耕地数量发生变化的同时,其景观格局也发生了显著变化(表1)。

NP与PD先增加后减少,耕地景观是由破碎到连接的发展过程,且耕地景观整体呈现破碎趋势。LSI先增加后减少,江汉平原耕地总体形状由不规则形状向规则形状演变。就耕地斑块而言,MSI先减少后增加。耕地斑块由规则形状向不规则形状演变。但1994-2013年整个研究时段内,无论是耕地景观个体还是整体耕地景观,其形状均趋于不规则化。AI先减少后增加,说明耕地的空间连通性先降低后增加,且整体连通性降低。耕地破碎化、耕地斑块形状不规则化以及耕地空间连接度的降低均反映了人类活动对其空间格局的影响。由于城市化的快速发展以及城市基础设施、道路交通的发展,使得原本大量连片的耕地被破坏,这势必会在一定程度上影响耕地的利用。

3.2 耕地转移情况分析

在耕地资源去向中,耕地转变为建设用地占耕地减少的11.1%,耕地转变为林地占耕地面积减少的34.7%,耕地转变为坑塘水面的占耕地减少的47.6%,且耕地转移为建设用地与林地的比例增加,转移为坑塘水面的比例减小。因此,生态退耕还林、建设用地占用是耕地较少的主导因素,且建设用地占用耕地的影响力增强。新增耕地的主要来源为坑塘水面与林地,2001-2010年与1994-2001年相比,林地转移为耕地的比例大幅度增加(图3),如此大规模的毁林开荒,虽然有利于增加耕地面积和粮食产量,带来一定的经济效益,但势必会对该区域的生态环境造成不利影响,不利于区域的可持续发展。

从空间分布上看,江汉平原转移为建设用地的耕地,多处于原建设用地附近的区域,且交通设施建设占用耕地特征明显;转移为坑塘水面的耕地,多处于河流湖泊地附近的区域(图4)。城市外延式扩张与交通运输建设在不断占用耕地,且占用的多为地势平坦、水土条件优越,便于集约化经营的优质耕地。另外,由于社会经济快速发展所产生的比较利益,渔业等带来的经济效益远高于粮食种植,使得大量河流湖泊周围的耕地被开垦为坑塘水面。

4 江汉平原耕地变化影响因素分析

引起耕地变化的因素主要包括两方面:自然因素与人类活动(社会经济因素)。其中,自然因素主要包括气候、水文、坡度、坡向、地形地貌等,社会经济因素主要包括人口因素、城市化因素、GDP总值以及固定资产投资等方面。从长远来看,自然因素对耕地变化具有重要的影响,但在短时期内其作用较为稳定,而社会经济因素对耕地变化的影响作用更为显著。因此,本研究从社会经济因素入手,将其分为社会经济因素和区位因素两方面,进行研究区耕地变化的主要驱动力分析。

4.1 社会经济影响因素分析

以耕地减少量为因变量,以人均GDP等社会经济因素为自变量,建立多元线性回归模型,解释社会经济因素对江汉平原耕地变化的影响。选取的社会经济因素为建设用地增加量(X1)、城镇人口增加量(X2)、GDP增加量(X3)、第二、三产业产值增加量(X4)、城镇化水平增加量(X5)、人均GDP增加量(X6),因变量为耕地减少量(Y)。对自变量进行逐步向后回归,回归结果见表2。

所有的自变量中,X1、X2、X4被剔除。保留的自变量中,X3的偏回归系数为负,X5、X6的偏回归系数为正。即耕地的减少量与GDP增加量呈负相关关系,与城镇化水平增加量、人均GDP增加量呈正相关关系。该结果表明,1994-2010年,城镇化水平的加快以及人均GDP的增长,是江汉平原耕地减少的主要影响因素,驱使着耕地向其他地类的转移。

4.2 耕地转移影响因素分析

到某特殊地物的距离代表了地块的区位与通达度,影响着该地块的使用成本,并在很大程度上影响了土地利用决策的制定[26]。已有大量文献证实,到公路与铁路的距离以及到城市或城市中心的距离影响了城市发展方向[27-31]。而这种影响力同时也使耕地的空间布局产生变化。除此之外,地形因素也是土地利用/覆盖变化的重要原因[30,31],它决定了该区域土地利用方式的适宜性。因此,本研究选取的耕地变化区位驱动因子为距城市中心距离(X7)、距道路距离(X8)、距火车站距离(X9)、距高速公路出入口距离(X10)、DEM(X11)、坡度(X12)。本研究分耕地转出与耕地转入两种情况,探讨影响研究区耕地格局变化的驱动因素,对各因子与因变量进行Logistic回归,得到的结果如表3所示。

耕地转出的解释变量为距城市中心的距离、距公路距离、距高速公路出入口距离以及DEM。模型回归系数为负,说明耕地转化为其他地类的概率随距离的增加而减小,系数值越大,耕地转出概率也越大。因此,到公路的距离与到城市中心的距离是耕地转出的主要驱动因子。即1994-2010年,江汉平原区耕地的占用主要发生在道路附近以及城市周边,受城市发展的影响,距离道路越近的耕地越容易被转用为其他用地。其他地类转化为耕地的解释变量为距城市中心的距离、距高速公路出入口距离、DEM以及坡度。模型回归系数为正,说明其他地类转化为耕地的概率随着距离的增加而增大。因此除DEM外,距高速公路路口距离的回归系数为负,距城市中心的距离与坡度的回归系数为正,说明1994-2010年,江汉平原区新增耕地多分布在远离城市中心、且坡度相对较大的区域。对于高速公路出入口而言,其位置多处于城市外围,且本研究中研究区多为县级市,因此地块距离高速公路出入口距离越近,越容易转入为耕地。对于DEM而言,耕地转化的回归系数均为负,说明江汉平原耕地变化主要发生在地势较平坦的区域。

上述驱动分析结果反映了两点:一是城市扩张与交通建设对耕地数量以及耕地格局的变化起着重要的推动作用。二是社会经济快速发展所产生的比较利益导致耕地转化为其他用地,而将远离城市、坡度相对较大的地域开垦为耕地,坡度越大越易出现水土流失与土壤侵蚀现象,因此开垦的耕地质量会有所降低,进而对江汉平原区总体耕地质量造成不利影响。

5 小结

本研究通过遥感影像解译,得到江汉平原1994、2001、2010共3期土地利用分类图。在此基础上分析得出:①1994-2010年,江汉平原耕地面积减少5.88%。其中,1994-2001年,耕地面积年变化率为-0.42%;2001-2010年,耕地年变化率为-0.33%。说明江汉平原耕地面积处于逐年递减的变化过程,递减趋势趋于缓慢。②运用景观格局指数对江汉平原耕地空间结构进行分析得出:1994-2010年,江汉平原耕地连通度降低,趋于破碎化,且耕地形状趋于不规则。③对耕地转移情况分析得出:江汉平原的耕地主要转移为建设用地、林地与坑塘水面;新增耕地的主要来源为坑塘水面、林地与建设用地。且从耕地转移的空间分布来看,转移为建设用地的耕地主要分布在城市周边,转移为坑塘水面的耕地多靠近河流湖泊。④运用多元线性回归对引起耕地变化的社会经济影响因素进行分析得出:城镇化水平的提高与人均GDP的增长是耕地减少的主要影响因素。运用Logistic模型对引起耕地变化的位置驱动因素进行分析得出:1994-2010年交通和城市扩张是耕地占用的主要驱动力,其新增耕地主要分布在远离城市、且坡度相对较高的区域。

综合上述结论,对江汉平原耕地而言,耕地年平均净减少量在降低,耕地保护取得了一定的成效。但是,新增耕地的数量仍低于减少的耕地数量,这将不利于江汉平原耕地资源的持续发展。因此,结合耕地转移的分布情况与引起耕地变化的各影响因素,本研究认为对于粮食主产区而言,选择与耕地资源条件相适应的城市化发展方式和速度,以及科学合理的用地规划布局对耕地保护尤为重要。城市发展以及农业结构调整均应兼顾耕地保护,切实处理好城镇化进程与粮食生产间的矛盾。城镇化与耕地不仅仅是简单的占用与被占用的关系,应充分发挥城市化集约用地的优势,使其尽可能少地占用耕地,特别是高质量的耕地,保障中国粮食安全。

参考文献:

[1] 吴 业,杨桂山,万荣荣.耕地变化与社会经济发展关系研究进展[J].地理科学进展,2008,27(1):90-98.

[2] 刘旭华,王劲峰,刘明亮,等.中国耕地变化驱动力分区研究[J].中国科学:地球科学,2005,35(11):1087-1095.

[3] LI J X, LI C, ZHU F, et al. Spatiotemporal pattern of urbanization in Shanghai, China between 1989 and 2005[J]. Landscape Ecology, 2013, 28(8):1545-1565.

[4] 刘彦随,王介勇,郭丽英.中国粮食生产与耕地变化的时空动态[J].中国农业科学,2009,42(12):4269-4274.

[5] YU B H,LU C H.Change of cultivated land and its implications on food security in China[J]. Chinese Geographical Science,2006,16(4):299-305.

[6] 肖丽群,陈 伟,吴 群,等.未来10 a长江三角洲地区耕地数量变化对区域粮食产能的影响——基于耕地质量等别的视角[J].自然资源学报,2012,27(4):565-576.

[7] 胡贤辉,杨钢桥.江汉平原耕地数量变化驱动机制分析——以仙桃市为例[J].中国人口·资源与环境,2005,15(1):32-35.

[8] BROWN L R.Who will feed China[M].New York:W. W. Norton & Company,1995.

[9] 杨桂山.长江三角洲耕地数量变化趋势及总量动态平衡前景分析[J].自然资源学报,2002,17(5):525-532.

[10] 杜新波,周 伟,司慧娟,等.青海省2000-2008年间耕地变化及驱动力研究[J].水土保持研究,2013,20(5):180-186.

[11] 彭文甫,周介铭.近50年四川省耕地变化分析[J].资源科学,2005,27(3):79-85.

[12] 周 翔,韩 骥,孟 醒,等.快速城市化地区耕地流失的时空特征及其驱动机制综合分析——以江苏省苏锡常地区为例[J].资源科学,2014,36(6):1191-1202.

[13] 袁本华,董 铮.襄樊市耕地面积动态变化特征及驱动力分析[J].湖北农业科学,2010,49(8):1869-1872,1876.

[14] 司振中,李 貌,邱维理,等.中国耕地资源的区域差异与保护问题[J].自然资源学报,2010,25(5):713-721.

[15] 蔡运龙,汪 涌,李玉平.中国耕地供需变化规律研究[J].中国土地科学,2009,23(3):11-18,31.

[16] 张银岭,张俊飚.湖北省耕地资源利用效益区域差异分析[J].湖北农业科学,2008,47(8):901-904.

[17] 邱俊娟.湖北省1995~2005年耕地资源态势及宏观驱动力研究[J].湖北农业科学,2008,47(1):116-119.

[18] DENG X Z, HUANG J K, SCOTT R, et al. Cultivated land conversion and potential agricultural productivity in China[J]. Land Use Policy,2006,23(4):372-384.

[19] HE J H, LIU Y L, YU Y, et al. A counterfactual scenario simulation approach for assessing the impact of farmland preservation policies on urban sprawl and food security in a major grain-producing area of China[J]. Applied Geography, 2013,37(2):127-138.

[20] XU Z G,XU J T, DENG X Z, et al. Grain for green versus grain:Conflict between food security and conservation set-aside in China[J]. World Development, 2006, 34(1):130-148.

[21] 邬建国.景观生态学——格局、过程、尺度与等级[M].北京:高等教育出版社,2000.

[22] GUNEROGLU N,ACAR C, DIHKAN M, et al. Green corridors and fragmentation in South Eastern Black Sea coastal landscape[J].Ocean & Coastal Management,2013,83:67-74.

[23] SU S L, YANG C X, HU Y N,et al. Progressive landscape fragmentation in relation to cash crop cultivation[J]. Applied Geography, 2014, 53:20-31.

[24] 关 伟,王 雪.大连市土地利用变化的人文因素[J].地理研究,2009,28(4):990-1000.

[25] SERNEELS S,LAMBIN E F. Proximate causes of land-use change in Narok District, Kenya:A spatial statistical model[J]. Agriculture Ecosystems & Environment, 2001,85:65-81.

[26] YANG Z T, JIN H X, ZHANG X Y, et al. Temporal and spatial variability of agricultural land loss in relation to policyand accessibility in a low hilly region of southeast China[J]. Land Use Policy, 2011, 28(4):762-769.

[27] YE Y Y, ZHANG H O, LIU K, et al. Research on the influence ofsite factors on the expansion of construction land in the Pearl River Delta,China: by using GIS and remote sensing[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2013, 21:366-373.

[28] PIJANOWSKI B C, TAYYEBI A, DELAVAR M R, et al. Urban expansion simulation using geospatial information system and artificial neuralnetworks[J]. International Journal of Environmental Research, 2009(3): 493-502.

[29] DUBOVYK O, SLIUZAS R, FLACKE J. Spatio temporal modelling of informal settlement development in Sancaktepe district, Istanbul, Turkey[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2011, 66(2): 235-246.

[30] BATISANI N, YARNAL B. Urban expansion in Centre County, Pennsylvania:Spatial dynamics and landscape transformations[J]. Applied Geography, 2009, 29(2):235-249.

[31] SONG W, PIJANOWSKI B C, TAYYEBI A. Urban expansion and its consumption of high-quality farmland in Beijing, China[J]. Ecological Indicators,2015,54:60-70.