关于死亡与建筑的片段沉思

青锋/QING Feng

关于死亡与建筑的片段沉思

青锋/QING Feng

本文讨论了现代建筑史上几位代表性建筑师作品中建筑与死亡的关系,进而分析了在现代意识中对生死密切关联的强调。最后文章提出,以“生的限度”与“沉寂”等理念为路径,对死亡所做的反思可以对建筑创作有所启发。

死亡,告别,重生,生死,沉寂

“——请简单地告诉我,死后的我将会是怎样的?请务必清晰、准确地回答。

——万物与虚空。”

——亚瑟·叔本华,《叔本华论文集》1)

送别

数月以前,笔者前往八宝山殡仪馆参加一位前辈学者的遗体告别仪式。在这个全国最知名的悼念场所,送别一位备受尊敬的学者,很多学生从四面八方赶来向老师作最终的致敬。而令送别者本已沉重的心情更为阴郁的是,这里很难说是一个令人满意的仪式场所。即使抛开建筑从业者的职业标准,以一个普通人的眼光去看,八宝山殡仪馆这一片向市民开放的区域与我们对送别的情感期待仍相去甚远。同时进行的仪式、狭仄的等候场所、空旷的平台、花圈焚烧的烟尘、以及停车场上的熙来攘往。虽然我们能够想像超大型城市殡仪场所的紧张,但眼前的混乱与嘈杂依然令人惊讶,这也许是这个城市中最令人失望的公共设施之一。

告别仪式虽然是集体性活动,但对于参与者来说,是一个非常私密的行为。在一个沉默的环境中直面逝去的人,感受最强烈的是对他(她)的回忆,过去的交往、曾经的言行、喜怒哀乐、人情世故。在这最后的接触中,甚至是仪式参与者与自身的关系都变得更为强烈。“他人的死亡对我们的影响就在于我与他的死亡的关系。在我的关系中,在我对那个无法再做出回应的人的尊敬中,已经存在一种负罪感——作为幸存者的负罪感。”[1]12列维纳斯(Emmanuel Levinas)认为,面对他人的死亡,我们将意识到“我对他所负有的责任”,进而塑造了一个“负责的‘我’”,这也成为我们个体的身份认同(identity)的一部分。这的确是遗体告别仪式之所以动人的原因之一,面对这位师长,“我是他的学生”的意识从未如此强烈。

而对于逝去的人,死亡也同样是最为私密的事情。无论一个人拥有多少支持者,怎样丰富的资源,最终去经历死亡的只有自己。在死去的那一刻,现实的一切相互关系都被切断,既无所依靠也无法逃避,每一个人都只能独自面对死亡。在这种极端的情况之下,人实现了终极的独立自主(autonomy)。无论身前怎样逃避,人的个体性(individuality)这一根本性特征将最终在死亡的一刻得到彻底的揭示,这也是海德格尔认为“向死而生”(beingtowards-death)是“真实存在”(authenticity)的根本条件的原因[2]。

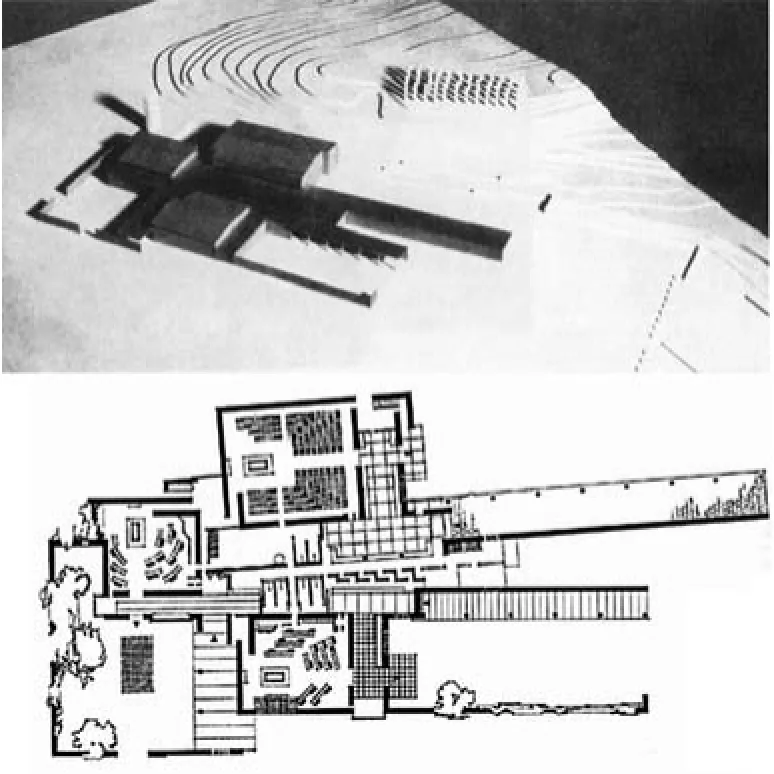

八宝山所缺乏的就是这种私密性。当我们需要一个亲切和安静的环境去回忆死者作为个体的一生,以及生者对他(她)所负有的责任时,人流、车辆、噪声所带来的干扰强烈影响了人们本应持有的情绪。应该有一个更为理想的场所来完成这一私密的仪式。八宝山的嘈杂要归因于当代城市丧葬体系近乎“工业化”的操作模式,但是建筑师并非对此无能为力。60多年以前,阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)已经对这一问题做出了绝佳的回应。他在1950、1952年分别设计的赫尔辛基玛尔摩殡仪馆(Maim Funeral Chapel,图1)与丹麦灵比公墓(Cemetery at Lyngby,图2)都基于这样的目的:在丧葬“准工业流程”的条件下,仍然给予丧葬仪式富有人情味的氛围。这是阿尔托一生都坚持探索的目标,要“使机器时代变得人性化”[3]179,“让物质世界与人的生活和谐共处”[3]103。在这两个项目中,阿尔托应对高频率丧葬活动相互干扰的策略,是设置2~3个相对独立的悼念组团,每一个都有独立的入口,相对封闭的围合,宽裕的等候区域,以及互不干扰的流线。单坡屋顶、院落、凉廊等语汇体现出建筑师旨在营造近似日常住宅尺度与场所感的明确意图。尤其是灵比公墓,院落的嵌套、屋顶的错落、流线的区分以及植被的点缀,可以想像,在如此亲切和宁静的建筑环境中,人们仿佛就在村庄中送别熟识的逝者。这样的设计并不妨碍墓地一天举行十余次悼念仪式,但逝者与每一个仪式参与者都能获得尊重与关怀。

在阿尔托的设计中,很容易看到另一位建筑师的影子。阿斯普朗德(Erik Gunnar Asplund)在1935-1940年间设计并建造完成的林中墓地火葬场,在很多方面预示了阿尔托此后的设计(图3)。不同于八宝山殡仪馆,以及先于它的无数欧洲常规殡葬设施将纪念性的悼念建筑放置在轴线尽端的做法,阿斯普朗德将3个礼拜堂与火化设施放置在进入道路的一侧,在另一侧则是空旷而纯净的大草坪,仅有一座十字架以及山丘上的“沉思林”与草坪上云朵和树木的影子相互回应。对于两个小一些的礼拜堂,阿斯普朗德设计的前院,院两侧的单坡挑檐显然是为了创造传统院落的家居感,它们使得黄色石材的肃穆获得了软化。建筑师小心翼翼地处理了仪式参与者、等候者、遗体各自的区域与流线,避免了交叉干扰。最北端的大礼拜堂也拥有自己的“院落”,阿斯普朗德将它处理成开放的凉廊,既类似神庙,也接近城邦广场周边的柱廊。人们在这里汇聚,然后在大礼拜堂中告别那位对大家具有重要意义的逝者。

林中墓地作为阿斯普朗德最杰出的作品,毫无疑问也是人类历史上最优秀的丧葬建筑之一。与阿尔托未能实现的两个设计一样,它所关注的是亲切和私密的告别。在这样接近日常生活的场景中,死亡所常有的恐惧被极大地削弱了,人们仿佛不是在参加什么生死离别的仪式,而仅仅是在家中或某个熟悉的场所与某个亲人或友人告别。逝者看起来就像是一个将要出发的行人,“死亡仅仅是一次出发,一次朝向未知的出发、没有归来的出发,以及‘没有前进地址’的出发。”[1]9

永生与重生

出发与送别是日常生活的一部分,阿斯普朗德与阿尔托的设计之所以令人感到慰籍,就在于将死亡变成了日常生活中的一个事件,帮助人们去接受和面对它。当常规丧葬建筑的纪念性与沉重感被日常建筑的轻快与含蓄所取代,死亡也借助日常行为的情感结构消融在生活的流淌之中。从这一点上来说,两位建筑师的设计在根本上是“现代”的,只是这里的“现代”远远超越了现代主义的概念,涵盖了“祛魅”(disenchanted)之后人们对世界、对生命、对死亡新的理解。而这一理解的核心之一就是查尔斯·泰勒(Charles Taylor)所强调的,对日常生活的肯定[4]。当人们不再认为有一个超验的秩序来给予生命以意义,那么什么样的生活值得去过就成为一个悬而未决的问题。而无论答案是怎样,它也只能在生活之内去寻找,甚至是关于死亡这样难解的主题。正是在这一层面上,阿斯普朗德与阿尔托对日常生活场景的再现,使他们迥异于历史上最为常见的丧葬建筑类型。后者所依赖的,往往是日常生活中未能体验到的情景——永生与重生。

对“后世”(afterlife)的设想,是人类应对死亡最古老也最有效的方法之一,几乎在每一种有悠久的历史文化中都能找到某种表现形式,它为死亡提供了一个结构性的解答:这并不是生命的终点,而是另一个阶段的起点,丧葬建筑能够帮助逝去的人顺利开启新的旅程。不同于林中墓地世俗化告别仪式对逝者“前进地址”的沉默,这些传统文明往往对于死后的生活与目标有着明确的描述。

金字塔或许是此类丧葬建筑最典型的代表。古埃及人认为死亡只是肉体机能的终止,而真正容纳生命本质的是灵魂,它并不随死亡所终结,而是可以继续存活下去。尽管如此,这一灵魂的一部分仍然在某些时段需要身体作为载体去吸收养料,因此逝者被制作成木乃伊来实现长久的保存。法老作为神在现世的体现,在死去之后他的灵魂将回归到众神所在的上天。因此,对于金字塔内部通向金字塔表面甬道的一种常规解释,是留给法老灵魂回归上天的道路,而金字塔本身的形态和比例与天象的关联为这种解释提供了支持。

如果死亡只是一个站点,而下一个目的地可能更为美好的话,那么就没有任何理由对此感到惶恐。这正是苏格拉底死前最后一天在监狱中解释给他的朋友们的。被谬误与欲望所左右的身体实际上是囚禁灵魂的监狱,而死亡能够达成最终的解放。就像囚犯不应当越狱,人们不应通过自杀来摆脱身体,苏格拉底通过从自己的哲学立场出发接受死刑,却也获得了最完美的结果,因此,他说:“那些正确地从事哲学的人的目标之一,是以正常的方式经历死去与死亡。”[5]苏格拉底最后的话是让克利托(Crito)给阿斯克勒庇俄斯(Asclepius)献祭一只公鸡,感谢医药之神让他脱离身体的病痛纠缠,实现灵魂最终的康复。不同于埃及人,苏格拉底的灵魂不再需要身体的中介,或许这可以用于解释在公元前5世纪的希腊,很多人采用火化的方式来处理遗体。相比于灵魂的永生,躯壳并无值得留恋的地方,墓葬建筑在希腊文明中的地位并不显要(希腊化时期的哈利卡纳苏斯陵墓是一个特例)。

永生通常被认为是一种嘉赏,但重生的地位则模糊得多,因为人们对于活着这一事件的价值并不肯定。继承自早期犹太教的重生概念在基督教教义中发展成为最为重要的理念之一,耶稣在死去第3日的重生不仅是神性的体现,也与人的救赎密切相关。乐观的观点认为,受到上帝眷顾的人也能够像耶稣一样在某一天获得重生,而更为严峻的观点则认为重生意味着最终的审判,有的人会进入天堂,而有的人会堕入地狱。

如果能够像苏格拉底一样设想一个脱离身体束缚的后世,那么在现世的重生甚至是一种惩罚。这也是东方佛教徒的看法,轮回是比单一的死亡更为痛苦的经历,唯一的解脱是通过佛修跳出轮回,不再重生。在中国,正是通过佛教的引入,火葬开始在某种程度上取代传统的土葬[6]。这一转变也持续遭受到国家政权与儒家知识分子的抵制。在他们看来,按照《礼记》等儒家经典所完成的安葬仪式对于祖先魂魄的安宁至关重要,而这也将间接地影响后代在现世的生活。因此,佛教徒的火葬方式往往通过小尺度的地上纪念物来标记,而儒家传统的土葬重心则倾注于地下墓穴的营造,地面建筑的仿形、画像、陪葬品也都服务于一个与现世并无太多差异的后世。对于前者,轮回之中的现世与后世皆是痛苦,而对于后者,现世仍然是值得延续的生活方式。

1 阿尔托,玛尔摩殡仪馆方案,1950,赫尔辛基,瑞典(图片来源:Alvar Aalto. 3 vols. Vol. 1, Basel, Boston, Berlin:Birkhäuser, 2010)

2 阿尔托,灵比公墓方案,1952,丹麦(图片来源:Alvar Aalto. 3 vols. Vol. 1, Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2010)

3 阿斯普朗德,林中墓地火葬场,1935-1940,斯德哥尔摩,瑞典(图片来源:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/6/63/Skogskyrkog_2009c.jpg)

在火焰中重生同样是一个在各个文化中普遍存在的信念[7]。它一方面来源于对火作为宇宙原初动力的信仰,另一方面也来自于火焰中遗体随着烟雾飘向天空的象征性理解。凤凰是这一信念最典型的代表,无论在古希腊、波斯、印度还是中国、日本,浴火重生都是这种神鸟宗教内涵的核心。正是基于火焰与重生的文化关联,19世纪末、20世纪初现代“火葬运动”(cremation movement)的支持者也曾经以此支持火葬的推广,将死亡与重生联系起来,使得大众能够接受这种丧葬方式。但实际上,19世纪后半期最早开始向大众推广火葬的主要是医学从业者,比如,维多利亚女王的私人医生亨利·汤普森爵士(Sir Henry Thompson)。他们主要出于医学与经济的目的推行火葬。这一科学化的进程实际上起始于启蒙时代,疾病控制与人口增长的压力迫使人们终止在教堂内或教堂周边安葬死者的传统,政府开始主导墓地的规划,安葬仪式越来越远离宗教的控制,转向成为一种家庭事件,甚至是私人事件[8]。很少有案例像丧葬仪式这样明确地体现了“祛魅”的转变。

但是理性说服并非唯一的手段,“火葬运动”的早期支持者们仍然需要借助于建筑形象使得火葬能够与人们的传统意识相互衔接。在早期的火葬建筑中,焚化设施通常被掩藏于后,而前方大厅则给予纪念性与宗教性的处理,古代庙宇与教堂仍然是这些设施的主要类型来源。此类建筑在现代建筑史上最重要的案例,是彼得·贝伦斯(Peter Behrens)1907年完成的哈根火葬场(Hagen Crematorium)——普鲁斯王国第一个现代火葬场(图4)。哈根火葬场可以被视为贝伦斯建筑生涯中转折性的作品,早先在达姆施塔特(Darmstadt),学习作画出身的贝伦斯通过对亨利·凡·德·维尔德(Henry van De Velde)的学习成为德国新艺术运动的领袖。但是在担任杜塞尔多夫工艺美术学校校长之后,贝伦斯越来越强烈地受到尼采哲学的影响,哈根火葬场标志着贝伦斯脱离青年风格(Jugenstil)对曲线形态以及有机装饰的迷恋,转向雄健有力、甚至过于沉重压抑的查拉图斯特拉风格(Zarathustra style)。新的信念一直贯穿贝伦斯此后的生涯,延续到此后的AEG透平机车间、圣彼得堡德国大使馆等建筑中。

尽管对佛罗伦萨圣米尼亚托阿尔蒙特教堂(San Miniato al Monte)罗马风建筑的借鉴极为明显,但贝伦斯的建筑有着更深刻的内涵。建筑师抛弃了佛罗伦萨原型中巴西利卡的双侧廊以及典型的罗马风拱券,代之以更接近于希腊神庙的山墙与柱列。整个建筑体量被棱镜般的齐整边缘清晰刻画出来,建筑外表面的由黑白大理石构成的方形与圆形纹样进一步强化了建筑的几何性。相比于圣米尼亚托阿尔蒙特教堂,哈根火葬场保留了位居山顶的高耸与统治性,但体量与形态均更为强硬。独自矗立的粗石砌筑的平台之上,在宗教联想与纪念性之外,建筑显露出一种孤独的英雄性。弗里茨·纽迈耶(Fritz Neumeyer)指出,尼采的超人哲学能够揭示查拉图斯特拉风格的内涵,“要与远方以及完美并肩——它需要高度!而因为它需要高度,也就需要梯步,以及梯步与攀登者之间的斗争!生命渴望攀登,并且,在攀登中,她超越了自己”[9]。 哈根火葬场所体现的就是尼采所说的超人(übermensch)意志。在上帝死去之后,在失去任何的价值支撑之后,每个人只能用自己的方式构建英雄的自我,以自己的意志赋予事物以意义,使得生活具有整体的价值。哈根火葬场的孤独与强硬,都来自英雄意志不可避免的独立与执着,因为他并无上帝可以依靠,而软弱则会导致所有存在价值的崩塌。

尼采使用了现代思想史上最著名的设想来检验英雄意志,那就是“永恒重现”(eternal recurrence)2)。假设每个人在死去后都会重生,并且重复直至永恒,而唯一的条件是现世的一切都将原封不动地再次重现,是否能够接受“永恒的重现”是衡量英雄意志是否健康的标准。在尼采这里,重生成为一种重负,“‘你是否想要当下再一次重现并且此后无数次的重现’将成为最沉重的压力压迫你的行动”[10]。任何不足经过永恒重现都将变得无法接受,除非英雄意志在现世的任何时候都以最大的努力,最竭尽的方式完成了对任何事物的价值构建。能够做到这一点的人,就是超人,对于它,现实条件已经无关紧要,因为这已经是他所能实现的最完美的世界。于是,查拉图斯特拉被称为讲授“永恒重现”的老师,重生变成超人的检验标准。

虽然AEG透平机车间是贝伦斯在现代建筑史上最受人瞩目的作品,但如果我们抛弃现代主义的回溯视角,从建筑师自身的观点去看,将死亡、重生、英雄意志、查拉图斯特拉风格融为一体的哈根火葬场或许才是贝伦斯最具代表性与戏剧性的作品。而这种对尼采式的英雄意志与自我肯定(selfassertion)的认同,绝非贝伦斯所独有。当密斯· 凡·德·罗说他在贝伦斯那里学习到了“伟大形式”(great form)时,显然不仅仅是指建筑形态。纽迈耶强调了密斯迁往柏林后第一个项目,为当时最重要的尼采研究学者阿洛伊斯·里尔(Alois Riehl)教授设计建造的里尔住宅(Riehl house),与贝伦斯哈根火葬场的相似性[9]40-45(图5)。而在密斯一生最后的作品——柏林新国家美术馆当中,高台、神庙、孤独与坚毅这些在哈根火葬场与里尔住宅中业已存在的元素最终构建了密斯自己的“伟大形式”。至于它是现代主义还是罗马风,时代差异对于密斯来说其实微不足道,“永恒重现”所检验的是意志,而非现实(图6)。最强健的英雄将对所有一切说“是”(yes),无论在任何时代条件之下。正如密斯在1930年德意志制造联盟会议的里程碑式演说中所说的:“新的时代是一个事实,无论你说是还是否,它都存在。但是它并不比其他任何时代更好或更坏。它只是一个被给予的事实,本身并无区分……同样的我们不想过分推崇机械化、典型化与标准化……所有这些东西有它们自己命定的、与价值无关的道路。至关重要的仅仅是我们如何面对这些被给予的条件来肯定我们自己。正是在这里,精神的问题开启了”[9]309。

生死

4 贝伦斯,哈根火葬场,1907,哈根,德国(图片来源:Neumeyer, Fritz. The Artless Word : Mies Van Der Rohe on the Building Art. Cambridge, Mass. ; London: MIT Press, 1991)

5 密斯,里尔住宅,1907,波茨坦,德国(图片来源:http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/ac/d4/e2/acd4e282 1bdb980ba68daf5442ad45f9.jpg)

6 密斯,新国家美术馆,1962-1968,柏林,德国(图片来源:https://c2.staticflickr.com/8/7051/6946870553_6b7b55 10c0_b.jpg)

永生与重生信念的力量在于消减了此生的重要性。在两种体系之下,此生都只是一个阶段,而且往往并不是一个值得留恋的阶段。许多宗教教义都依据对后世的许诺帮助人们承受此生的无助与苦痛。死亡并非终点,而是获得祝福的起点,通向美好的天堂、西方极乐或者是目的王国(the kingdom of ends)。尼采所不同于这些传统宗教体系的地方在于,“永恒重现”中最为重要的仍然是此生,死亡虽然不是绝对的终点,仍然具有不可超越的限制性力量,它决定了此生的范畴。生与死在“永恒重现”之下都变得更为沉重,因为你必须考虑如何在有限度的时间之内最大程度地实现自我肯定,以至于可以经受无数次的重现。如果说传统永生与重生概念所倚重的是后世,那么尼采所关心的却是现世的生活。他将我们带回到此生对生死的思索之上。

无论是尼采的“永恒重现”还是海德格尔的“向死而生”,都表明了现代人对死亡的理解变得更为复杂,也更为含混。但至少有一点是明晰的,在现代话语体系之下,关于死的讨论都与生的阐释紧密纠缠在一起。一个不涉及此生,或者是对此生不屑一顾的解释不再被当代的反思所接受。建筑师或许并不擅长对此做出概念阐述,但是建筑有其特有的力量去传达生死之间更为密切的关系。

7 斯卡帕,坎格德兰空间,1957-1975,古堡博物馆,维罗纳,意大利(图片来源:http://archiobjects.org/wp-content/ uploads/2014/04/Museo-civico-castelvecchio_edited.jpg)

8 坎格德兰·德拉·斯卡拉一世骑马像(图片来源:http:// thelongroadtovenice.com/2011/07/31/verona-alla-scarpa-oras-much-of-it-as-i-could-see/)

阿斯普朗德与阿尔托的设计显然有这种倾向。丧葬建筑脱离庙宇与教堂的原型向居住建筑类型转移有助于消融生死之间的差异,只是在过于密切的氛围中,死亡被日常行为所消化,生死的天平向生的一面有更多的倾斜,死亡过多地被掩盖了。但是在两位意大利建筑师的作品中,生死之间的张力获得了更强烈的体现,同时也避免了一方对另一方的强烈压制。

维罗纳古堡博物馆,坎格德兰·德拉·斯卡拉一世(Cangrande I della Scala)的骑马像长久以来无人问津,卡洛·斯卡帕(Carlo Scarpa)为它至少设计了5个不同的放置方案,最终这位展陈设计的大师赋予古堡博物馆令人叹为观止的“坎格德兰空间”(Cangrande space,图7),很少有雕塑能获得建筑如此深厚的眷顾,华丽而费解。人们对这一空间复杂性的困惑可以从斯卡帕对自己的描述中获得解答:“我是一个经由希腊来到威尼斯的拜占庭人。[11]”不同文化传统之间的交融,是地处东西方交汇之处的威尼斯城市文明的特点,也成为斯卡帕独有的敏感性。“坎格德兰空间”对这一倾向给予了最强烈的展现,在这个小角落中,罗马遗迹、中世纪城墙、拿破仑的军营、1920年不恰当的升级,以及卡洛·斯卡帕1957-1975年之间的改造,近2000年的传统与遗存并存一处,斯卡帕提供了忠于自己但同时也不可思议的解答。坎格德兰·德拉·斯卡拉一世的骑马像幸运地成为这一伟大场景的核心,它实际上来自于这位德拉·斯卡拉家族最重要统治者的坟墓之上,或许展现了征服者面对欢呼人群的荣耀。然而在斯卡帕的手中,战功与统治的纪念性已经不复存在,石头凝固的不是永生的奢望,而是坎格德兰亲切和神秘的微笑(图8)。它提醒我们坎格德兰的另外一个身份——诗人但丁最重要的资助者。这微笑背后或许是畅游《神曲》的地域、炼狱、天堂之后的淡然一笑,生死的沉重、恐惧与欢愉都被微笑所消融。只有斯卡帕具有历史厚度的场景才能够与这样的从容的微笑相匹配。坎格德兰的生命已经在历史中结束,但是他的微笑将与《神曲》一道继续影响活着的人。不应忘记,但丁给予《神曲》的原名实际上是《喜剧》(Comedìa)。

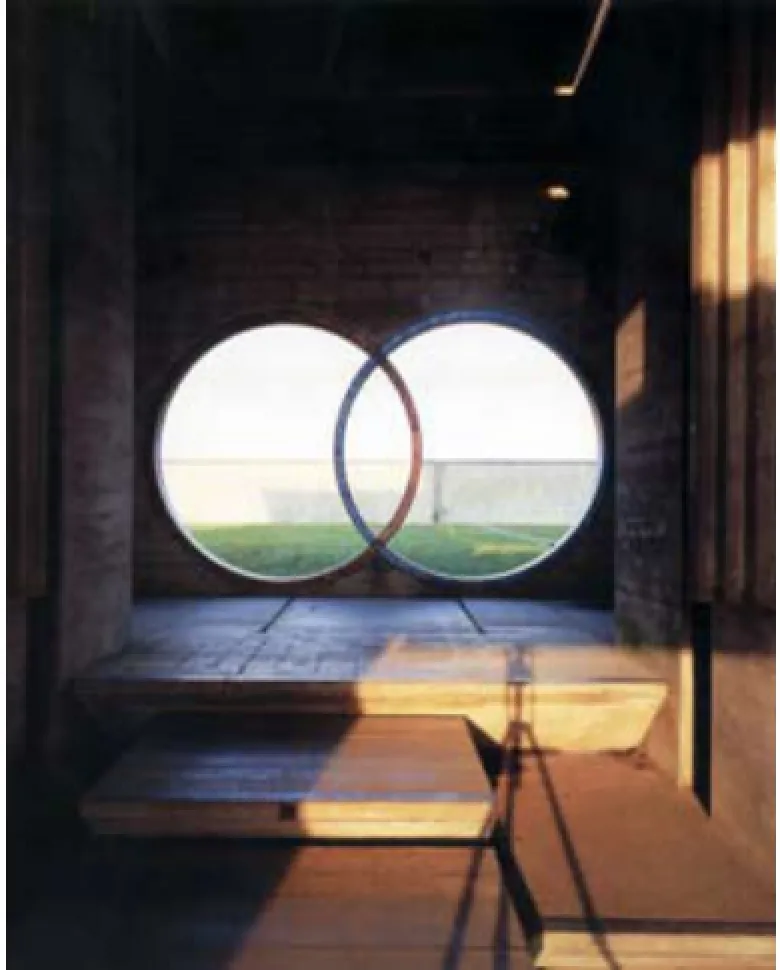

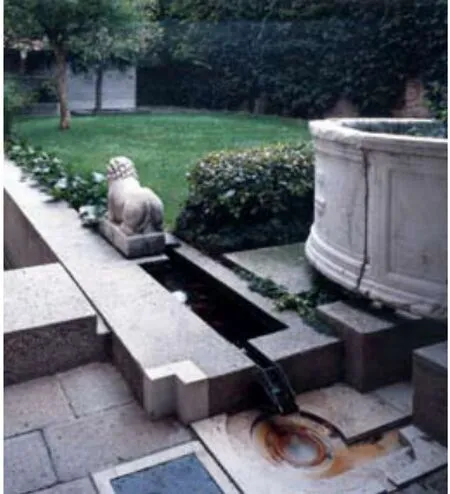

斯卡帕对生死纠缠的关注在布里昂墓园中有更直接的表现。他从东方阴阳两仪、相护相生的理念中导引出了双圆交错的建筑语汇,它象征着男女,也同样象征着生死,“它是我一生的主题(leitmotive)”,斯卡帕承认[11]40(图9)。在布里昂墓园中,这样源于不同传统,但都体现了对立元素相互调和的语汇比比皆是,黑与白、远与近,双圆、墓地与双喜纹样,混凝土的厚重与密集的细齿线脚,随处可见的对立与张力甚至会令人质疑建筑师过于直白与执着,也导致塔夫里(Manfredo Tafuri)对斯卡帕做出超现实主义的解读[12]。但斯卡帕或许对先锋艺术并没有太大兴趣,就像他的话语往往含蓄和深刻一样,他在布里昂墓园中想要传达的,只是让人们将生死并置一处去看待,就像交错的双圆所呈现的那样。当观察者坐在沉思亭中,透过双圆孔洞看向男女主人的墓室的时候,这一点透过行为灌注于沉思者的心灵中(图10)。一道水流从生者所处的池塘流向死者的墓地,斯卡帕用他最为钟爱的元素将生死连接在一起。同样的主题已经出现在更早之前完成的奎里尼·斯坦帕利亚基金会(Fondazione Querini Stampalia)项目花园之中。纤细的水流从金属出水口中欢快地降生,经历迷宫的曲折与繁复,逐渐变得平静和宽阔,再落入自足的圆形水池,最终流入石质花坛的底部,不知所踪(图11)。不难看到,斯卡帕是在用流水阐释人的一生。而看向“诞生之地”的那只小石狮子,则让人想起坎格德兰的微笑,这片小花园中罗马、威尼斯、日本以及现代传统的共存与古堡博物馆并无实质区别。

9 斯卡帕,布里昂墓地,1969-1978,特雷维索,意大利(9,11图片来源:Carlo Scarpa: Architecture and Design. New York, N.Y.: Rizzoli International Publications, 2006)

10 斯卡帕,沉思亭,布里昂墓地,1969-1978,特雷维索,意大利(图片来源:http://uk.phaidon.com/agenda/ architecture/articles/2013/december/23/carlo-scarpascemetery-for-brionvega-boss/)

11 斯卡帕,奎里尼·斯坦帕利亚基金会花园,1961-1962,威尼斯,意大利

从布里昂墓园看来,斯卡帕在生死的微妙关系之中更倾向于生的欢愉,如一位斯卡帕研究学者所分析的,布里昂墓园各种建筑元素“一同成功地激发了许多问题,就仿佛通过将注意力转向生活的丰富性,她的快乐与矛盾,去除了死亡的存在”[13]。这一论断也可以得到斯卡帕自己言论的支持,谈及布里昂墓园,他说:“所有人都喜欢去那里——孩子们游戏,狗到处奔跑——所有墓地都应该如此。实际上,我为摩德纳设想了一个方案,非常有趣。”[12]286人们没有能够看到斯卡帕的摩德纳墓地,这或许是一个不幸,但阿尔多·罗西(Aldo Rossi)弥补了这一缺陷,他的摩德纳墓地迥异于斯卡帕的含混与丰富,但也同样是关于生死的反思。

用生死来定义自己的建筑历程,罗西或许是独一无二的。摩德纳墓地与基耶蒂(Chieti)学生住宅,“前者,通过它的主题,体现了青春期的终结以及对死亡兴趣的结束,而第二个标志着对幸福的追寻以及一种成熟的状态。”[14]对于普通人来说,幸福是更为熟悉的理念,对死亡的兴趣则不同寻常,因此罗西更多因为他“青春期”“死亡阶段”的作品而被铭记。摩德纳墓地成为罗西最重要的作品并不是一个偶然,在《一部科学的自传》(A Scientific Autobiography)中罗西对死亡的浓厚兴趣显露无遗。他承认,之所以借用马克斯·普朗克(Max Planck)同名自传的书名,原因之一就在于普朗克讲述的一个小故事:一块屋顶上的石头落下时,当时抬升石头并储藏于其中的势能最终杀死了过路的行人[15]1。能量、持续、死亡是罗西着迷的地方,“在每一个艺术家或者是技术专家那里,能量守恒都与对幸福和死亡的探寻相互混合”[14]8。这也是理解罗西早期作品最重要的途径:“每一个夏天对我来说都像是我最后一个夏天,这种不会再有演化的停滞可以解释我的许多作品。”[14]8

没有足够的资料能解释罗西对死亡与静谧的兴趣从何而来,也许是从幼年开始经常遭受的骨折损伤造成的影响[14]82,摩德纳墓地的设计就是在南斯拉夫一间小医院的病床上构思的,罗西遭受了异常严重的车祸,只能在床上静养,病房静止的窗户以及骨骼的痛楚,直接转译在摩德纳墓地不断重复的窗洞与肋骨状排列的三角形区域中(图12)。斯卡帕为摩德纳设想了一个欢乐的墓地,而罗西带来了一座“死者的城市”(city for the dead)。尤金·约翰逊(Eugene J. Johnson)详细分析了这座城市各种类型元素背后所隐藏的历史记忆,从伊特鲁里亚骨灰瓮到纳粹集中营焚化炉的烟囱,从布雷(Boullée)纯粹洁净表面的忧伤到基里科(Chirico)形而上学绘画中的阴影,从皮拉内西(Piranesi)对帝国时代罗马城市的想像,到阿道夫·卢斯(Adolf Loos)住宅作品的抑制与沉默。罗西所构建的不是一个怪异的后世世界,而是从集体历史记忆中挖掘出来的那个“相似性城市”(analogous city)。“死者的城市”这一称呼其实并不准确,因为罗西心目中“生者的城市”并不会与此有太大差别。摩德纳墓地只是提供了一个机会让大众接受罗西,而对于他自己,墓地的功能与死亡的气息之间并无直接的因果关系,因为后者是他一直以来沉醉其中的主题,“死亡的主题,会自然而然地找到自己的路径进入设计的进程当中”[14]11。 或许这个项目真正的意义在于,它虽然是罗西国际性声誉的起点,却也是建筑师一个阶段的终点。“在摩德纳墓地项目中,就像我说过的,我试图通过呈现来解决青年时代关于死亡的问题。”[14]38

在摩德纳墓地,生与死是相似的,几乎无法区分是生者进入了一个死者的城市,还是死者流连在生者的城市(图13)。这种生与死的模糊性是罗西早期项目中最引人瞩目的特点。一个多少会令一些人感到不安的事实是,在这一阶段罗西其他本应让人感到欢快的作品,却有着与摩德纳墓地相近的禁锢气息,比如格拉洛特希住宅(Gallaratese II Housing)以及法尼亚诺奥洛纳小学项目(Elementary School in Fagnano Olona,图14),尤其是前者举世闻名的柱廊,与摩德纳墓地的南北向长廊如出一辙。如果说阿斯普朗德与阿尔托将住宅的气息带给了死亡,那么罗西就是将死亡的气息带给了住宅。那些认为活着的幸福与死亡不可调和的人会很难接受这样的处理方式,但是对于罗西来说,生的幸福与死的沉寂并非对立的两极,“当我谈到一所学校、一个墓地、一个剧场时,更准确地说,我是在谈论生活、死亡与想象”[14]78。

令人慨叹的是,斯卡帕与罗西两位对生死主题有着浓厚兴趣的杰出建筑师,都以非常意外的方式突然离开这个世界。这自然是一种莫大的遗憾,但从另一面来看,这样缺乏正式结束语告别的方式也让死与生的莫名关系更为暧昧。

结语:安居与沉寂

不仅仅是斯卡帕与罗西,在贝伦斯、密斯、阿斯普朗德、阿尔托的作品中,生与死的关系都较以往的传统更为密切,他们对于死亡究竟意味着什么也只能给予越来越模糊和暧昧的言辞。从这个意义上,他们从属于更为广泛的“现代”传统,不再对后世做出确定性的描述,而是坚持,对死或者是死亡之后的讨论都必须与生结合在一起。死作为一个独立事件消失了,现代人所能谈及的只能是生死。

阿斯普朗德与阿尔托的家庭式告别显然属于这一范畴,斯卡帕与罗西和他们的区别在于,将生死的反思不再局限于丧葬建筑,而是拓展到日常的住宅、花园、剧场或者学校之中,脱离仪式的行为限制,人们被提醒摆脱以往思维模式,在更多的地方,以更慎重的态度,面对更为复杂的生死之谜。在贝伦斯的尼采世界中,“永恒的重生”只是一个假设,它所有的作用仅仅在于促使人们严肃地对待此生的每一个决定,即使重复无数次,它仍然是最正确的决定。后世成为此生的假设。这一点在康德的伦理学体系中也非常明显,之所以死后的世界一定存在,是因为只有那样,那些在此生依照理性道德律生活的人们才能获得相应的幸福,以弥补他们在此生为道德律而放弃的快乐。后世完全成为道德律的推论,而所有的前提在于人应当是独立自主与理性的这一论断。对于彼岸我们并无直觉,仅有通过此岸的性质与需求,去推测彼岸的可能性。死的思索回到了生的范畴之中,这不仅仅是方法的转变,也是接受人的认知限度之后的必然结果。生死讨论的背后,是康德的认识论转向,再往上追溯则是古典形而上学秩序的崩溃,在被逐出“宇宙秩序”而不是“伊甸园”之后,人们只能开始承担生命“自我肯定”(self-assertion)的重担[15]。

因此,对人的限度(能力上的限度,同时也是在宇宙体系中地位的限度)的认识,是整个现代意识的基础之一,同样也是从贝伦斯到罗西等一系列建筑师作品的思想基础之一。尤其是当我们不再像康德那样肯定——人天生就是自由与理性的,那么对后世的假设也就无从谈起。相比于对人能做什么,他所具备的必然性质等问题的茫然,我们对人不能做什么,他的限度实际上更为明确。于是我们有了“现代”对死亡最主要的认知方式之一,它是——生的限度(the limit of life)。

在斯卡帕与罗西的作品中,这一点最为强烈。奎里尼·斯坦帕利亚基金会的花园水流展现了生命的整个进程,从开始到终结。而摩德纳墓地呈现的是一个不再被生活所充满的,被“废弃的城市”。在这样的语境之下,生死问题的重心落在了对“生的限度”,或者是说“有限一生”的认知之上。透过海德格尔的“向死而生”,这几乎已经成为最耳熟能详的当代哲学术语。但并非所有人都对他的内涵完全了解。在《建造,安居,沉思》(Building,Dwelling and Thinking)中海德格尔写道,“终有一死的是人。他们被称为‘终有一死的’就因为他们能够死去。死意味着能够像真正的死亡那样死亡。只有人会死去,并且是持续的,只要他保持在大地之上,天空之下,众神之前。”[16]150这当然并不是说只有人会死,其他生物不会,海德格尔所说的死,是指“终有一死者”的死,是作为安居(dwelling)条件之一死,是以安居为目标,实际上也是以理想地存在,以理想地活着为目标的死,这才是“像真正的死亡那样死亡。”

12 罗西,摩德纳墓地方案,1971-1984(图片来源:http:// classconnection.s3.amazonaws.com/618/flashcards/1220618/ jpg/-0881338796672657.jpg)

13 罗西,摩德纳墓地,1971-84,摩德纳,意大利(图片来源:http://www.coffeewithanarchitect.com/wp-content/ uploads/2010/11/modena-rossi.jpg)

14 罗西,格拉洛特希住宅,1967-1973,米兰,意大利(图片来源:http://img.kalleswork.net/Rossi-Gallaratese2/20111119_001/)

生的限度,意味着我们只有有限的能力,在有限的时间内,依据有限的资源去追寻安居的目标。这也就是说你没有机会去尝试所有的可能性,或者是一直漠然处之。在历史、传统与现实不断揭示的种种价值与目标之中,我们必须要挑选出最值得追寻的目的,并且结合既有的条件,制定相应的计划,哪些目的要进入自己的人生规划,要按照什么样的步骤去逐步实现。各个目的之间应该能够相互支持,直至达成那个最重要的目标,无论他是成就、是幸福、还是平淡。因为有生的限度,一个以安居为目标的人,作为个体,不可能是一个彻底的价值多元主义者,他必须做出选择,确定不同价值之间高低之分,在有限的生命中给予它们相应的位置。正是在这个时候,建筑可以发挥更大的作用。在它提供足够的面积、合适的物理条件、满足任务书的指标要求的时候,固然是帮助人们完成某种行为,达成某种行动目标。然而,建筑还可以有更为主动的作用,它可以去更强烈地宣示这个行为本身的价值,让人们不要在忙碌中忘记这些行为真正的目的。这就是建筑根本性的象征性作用,从维特鲁维的柱式到阿尔多·罗西的集体记忆,这一理论结构虽然古老,却仍然是建筑创作最核心的动力之一。建筑师可以不光是服务者与后来者,如果他对各种行为、各种价值有深刻的认识,那么他就可以做到比业主更清楚这个建筑以及其中的行为到底是为了什么更为本质的目标所服务。有的时候,建筑师的这一意图甚至会压制业主的原始目标,密斯后期的工作就有这样的特征,“几近空无”(almost nothing)的“普适空间”(universal space)与其说是给予各种使用可能性以公平的机会,不如说是给密斯纪念性的结构扫除干扰。从克朗楼(Crown Hall)到新国家美术馆,这些项目广为人知的使用功能上的缺陷是密斯为了体现意志的力量所付出的代价。路易·康(Louis I. Kahn)或许是一个更好的榜样,他要求每一个建筑师都重写项目任务书,去挖掘项目真正的价值基础,让建筑师成为“业主的哲学家”。[17]223康的孟加拉议会大厦显然是这种工作模式的典型成果,但或许更为重要的是他的图书馆、研究所、美术馆,甚至是浴室。它们证明了在任何项目条件之下,都存在哲学家/建筑师的工作空间。

正是在这个意义上,我们不断看到“建筑”与“生活”两个词语的并置,吉迪恩的建筑应该阐释为“这个时代合理的生活方式”,赖特的“建筑不是房屋,而是一种生活方式”以及康的“城市应该是这样的,一个小男孩走在街上会知道他想成为什么样的人”[17]16,只是无数此类话语之中最著名的范例。我们之所以会觉得某些建筑更有深度,更有内涵,更具备持久的价值,部分原因就在于它们并不局限于对狭窄使用功效的满足,而是利用建筑提供的机会,对更为深入的生活价值结构提出建议,以另外一种服务方式,陪伴人们的生活。而这一切的基础,是意识到选择的必要性,意识到生的限度,意识到死亡,意识到生死。这已经不再是仅属于丧葬建筑的问题,而是可以涉及任何时间、任何地点的任何建筑。

如果不满足于将对死亡的讨论限定在生死的框架中,仍然要试图对死亡本身做出判断,那或许只能接受我们对死亡几近于无话可说。这不是因为我们对死亡不熟悉,而是因为我们缺乏对死亡本身的体验,如列维纳斯所指出的,“所有我们关于死亡能说的和能想的,以及它们的不可避免,都是来自于二手的经验。”[1]8作为活着的人在定义上就不可能对死亡有直接的体验,因此,古希腊哲学家伊壁鸠鲁(Epicurus)坚持:“我们不关心死亡,因为只要我们存在,死亡就不存在。当它真的来了,我们就不存在了。”[18]由于生死之间的这种互斥性,我们的讨论只能限定在生的领域之中,对于死或者是死之后(如果存在的话)的任何实质问题,最多仅仅能够使用间接的、二手的方式去触及。虽然不很完美,但这至少为讨论死亡留下了一种可能性,而且我们也不应当对死亡避而不谈,前面已经谈到,生的意义与死的必然密不可分。

我们实际上已经有了很多对于死亡的间接比喻,永生、重生、告别、终结或者是空无(nothingness)。而在本文作者看来,一个更恰当的象征,是“沉寂”(silence)。不光是因为任何死去的生命都是沉寂的,也因为他们不再参与任何生的活动,但是他们的痕迹仍然在我们身边,只是不再发出喧嚣之声,就像摩德纳墓地里那些寂静的“废墟”。这一点也揭示了“沉寂”与“空无”的区别,虽然“空无”一定是“沉寂”的,但“沉寂”不一定是“空无”。“沉寂”包含了更多的可能性,它或许真的是彻底的虚空,也可能是闭口不言,还有可能是无法言说,鉴于我们对死亡的无知,“沉寂”的宽泛自然能够避免更多狭隘论断的危险。

必须承认,在“沉寂”的背后的确隐藏着一种期待,期望死亡并不是一切都烟消云散、不复存在的终结,而是回归到那个无法被言说、但却拥有无限可能性,其中一种可能性恰恰是当下一切存在之物的那个源泉。这实际上是海德格尔后期哲学对死亡的困惑提出的最终解答[2]197-212。如果我们像海德格尔那样,并不认为现有的一切都是理所当然,也不认为当下的存在就是所有的一切的话,这样的解释的确具有吸引力。从某种角度上看,这与苏格拉底在《斐多篇》(Phaedo)中的解释是类似的,依靠形而上学的理智,摆脱死亡的恐惧。

这或许有助于我们更深刻地感知沉寂,在密斯、在斯卡帕、在康、在巴拉甘、在罗西、在西扎、在卒姆托的作品中不断重现的“沉寂”。这当然不是说他们都在讨论死亡,而是说他们的作品通过“沉寂”获得了某种形而上学的深度。人们通常乐于用“诗意”去描述这些建筑师的作品,但“诗意”本身仍然需要解释。最直接的阐述,还是来自于海德格尔,在《…人,诗意地栖居…》中他写道:“诗就是度量……度量的尺度是‘神思’(godhead),通过与它对比,人衡量自己。”[16]221-222这里的“神思”只是海德格尔对“沉寂”的源泉的另一种称呼,有时他也称之为“Being”、“神”或者是借用东方哲学的理念“道”。

或许我们已经在哲学理论中走得太远。回到建筑的范畴,至少有两点是可以从这些对死亡的片段沉思中总结出来的,希望提供给建筑师们注意和考虑的——生的限度与沉寂,或者说是安居与死亡。如果这些文字对于读者来说不是纯粹的胡言乱语,那么海德格尔的话可以用来作为本篇的结尾:“诗是这样的,她首先将人带到大地上,使他从属于大地,然后将他领入安居。”[16]218当然,诗必须还原到对神思的度量,对沉寂的尊重。而所有这些,也只对那些仍然对形而上学抱有兴趣的人具有意义。□

注释:

1) 此段英文为:"—Tell me briefly, what shall I be after my death? Be clear and precise. —Everything and nothing." 出自Essays of Schopenhauer

2) 尼采对“永恒重现”的讨论主要集中在Thus Spoke Zarathustra中。

[1] Emmanuel Levinas. God, Death, and Time. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2000.

[2] Julian Young. The Death of God and the Meaning of Life. London: Routledge, 2003: 114-117.

[3] Alvar Aalto and Go ran Schildt. Alvar Aalto in His Own Words. New York: Rizzoli, 1998.

[4] Charles Taylor. Sources of the Self : The Making of the Modern Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. Part III.

[5] Plato. Phaedo. //Plato, John M. Cooper, and D. S. Hutchinson. Complete Works. Indianapolis ; Cambridge: Hackett, 1997: 55.

[6] Patricia Ebrey. Cremation in Sung China[J]//The American Historical Review 95, no. 2 (1990).

[7] Jon Davies. Death, Burial, and Rebirth in the Religions of Antiquity//Religion in the First Christian Centuries. London ; New York: Routledge, 1999.

[8] Karsten Harries. The Ethical Function of Architecture. Cambridge, Mass.; London: MIT Press,1997: 296.

[9] Fredrich Nietzsch. Also sprach Zarathustra//Werke in Drei Banden. (ed.) Karl Schlechta, vol. 2 (Munich,1921), pp. 290, 359. (转引自Fritz Neumeyer. The Artless Word : Mies Van Der Rohe on the Building Art (Cambridge, Mass. ; London: MIT Press, 1991: 53.)

[10] Nietzsche. Thus Spoke Zarathustra(转引自Bernd Magnus and Kathleen M. Higgins. The Cambridge Companion to Nietzsche. Cambridge: Cambridge University Press, 1996: 8.)

[11] Giuseppe Zambonini. Process and Theme in the Work of Carlo Scarpa//Perspecta 20(1983): 22.

[12] Francesco Dal Co and Giuseppe Mazzariol. Carlo Scarpa:The Complete Works. Architectural Press, 1986: 72-96.

[13] Maria Antonietta Crippa and Marina Loffi Randolin. Carlo Scarpa: Theory, Design, Projects. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1986: 61.

[14] Aldo Rossi. A Scientific Autobiography (Cambridge, Mass.; London: Published for the Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts,Chicago, Illinois, and the Institute for Architecture and Urban Studies, New York by the MIT Press, 1981.

[15] Hans Blumenberg. The Legitimacy of the Modern Age. Cambridge, Mass London: MIT, 1983, Part II.

[16] Martin Heidegger. Poetry, Language, Thought. (trans) Albert Hofstadter. New York: Harper & Row,1975: 150.

[17] Robert McCarter. Louis I. Kahn. London; New York: Phaidon, 2005: 223.

[18] http://izquotes.com/quote/58489

Fragments of Thought on Death and Architecture

This essay discusses several important projects in the history of modern architecture with regard to their relationships with death. It also analyzes the entanglement of life and death in the context of modern consciousness. Lastly,it explains that notions of "the limit of life" and "silence" derive from the reflection of death, providing inspiration for architectural creation.

death, farewell, rebirth, life and death, silence

清华大学建筑学院

2015-07-28