玻璃里的乡愁

赵慧芸

巧妙的构思,精湛的技艺,一幅幅灵动的景象就这样被75后玻璃艺术家田野打造在艺术品中,他用巧思与巧手营造出一个唯美的梦境世界。

盛夏时节,山城的楼房隐隐约约藏匿在山间,随地势起伏,远看如山,近看似城,倘佯在阳光下,犹如一座魔幻之城……这是一幅《夏日重庆》的画面,由玻璃铸造而成,作者是久违玻璃艺术的75后田野。此外,那些山间缭绕的云雾,雪山残留的初雪,布满星空的城市天空……都被田野用奇妙的构思和灵巧的双手铸造成一件件精美的玻璃艺术品。

十年磨一剑,重归创作路

35岁才成为清华大学美术学院研究生的田野,如今还是一名“学生”。经过10年辗转,重归专业艺术玻璃创作之路的他,谈到这个迟来的决定,显得很坦然:“我不知道做这种决定是不是算蠢,但尊重内心比任何事都重要,我不是一个什么都想抓住的人。”

10年前,还是雕塑系学生的田野被玻璃艺术独特的魅力吸引,“明白而通透,坚固而易碎,既反映环境,又吸收光线,玻璃材质本身传递的情感是心照不宣的。”几经周折,他终于得以进入玻璃艺术系学习。作为国内首批玻璃工作室毕业生的田野,因在最后研究生免试推荐环节出了意外,中断了他玻璃艺术的创作道路。

一切就如老天给田野开的一个玩笑,让他措手不及。带着一肚子无奈,他开始了各种尝试。做过玻璃制造企业的设计师,也开办过美术培训班,而一切都不那么尽如人意。在工厂工作时,千篇一律的设计和生产,让他对自己产出的作品日渐感到了抗拒。在随后开办的美术培训班里,他对自己产生了质疑:“对学生常年的激励、鼓吹与自己技艺原地踏步的现状矛盾不已,我知道自己迷失了。”当身心状态达到不可调和的阶段时,他开始认真反思自己的选择,得出答案后,便转手了苦心经营的培训班,最终回到玻璃艺术创作的道路上来。

“我不敢断定先追物质再追梦想,是不是会更接地气,抑或是最佳过程。”重返创作之路,回归自由松弛的状态,让田野着实兴奋了一把,也无形为他的艺术创作之路,开了天窗。

寄情乡愁于作品

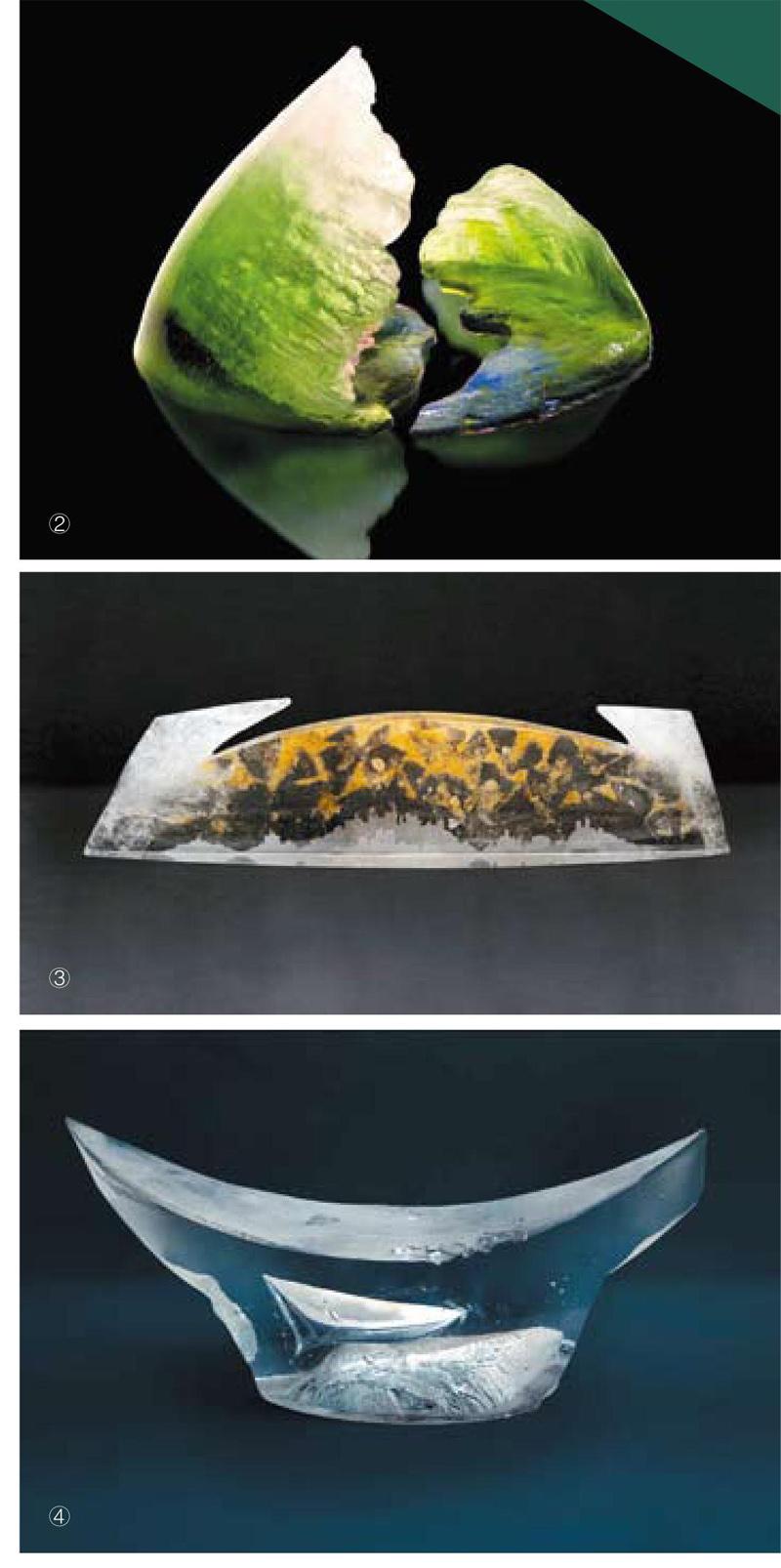

在《瞿塘峡之冬》里,分明的棱角线,配以深蓝与纯白交融所产生的迷幻渐变色,展示着三峡之美;《夔门初春》里玻璃劈开两半互相咬合,碧绿如玉,透亮轻盈,淋漓尽致地展现着夔门的动人之春;还有以牛角为外观造型,玻璃内部是山城重庆沟壑般的地形,创意式地诠释着当地地名《牛角沱》……这些作品的灵感都源自于田野对家乡浓浓的思念之情。

18岁那年的高考,让生长在重庆奉节县城的田野踏上北上的列车,从此进入了城市生活的道路,但他对家乡的情感却从未改变,“饱满的童年是我的心灵之根,家乡是我记忆里最真实的地方。成长过程中那些真善美的东西都一直影响着我。”在他多年异地求学打拼的过程里,家乡就如避风的港湾,赐予他平静而温和的力量。

2010年,随着三峡水库蓄水至175米,家乡奉节县的老城被尘封于水下。《175米以下的记忆》系列作品,就是他对此事情感的抒发,船型的透明玻璃外形里,老城呈一片洁白,静静沉在玻璃中心底部,像是在默默向世人告别,纪念那段被尘封的岁月。“我喜欢用美好的形式和简单的色彩去归纳故事,而不试图用玻璃材料去表现纯粹的观念。”

于是,家乡的山、石、水或是人物、船等意有所指的形象都能成为他的表现主题,如《暴风》、《骤雨》系列在田野的巧手下,更能让人感受到勃发的生命力。“只有大自然才是永恒的,而且它没有偏见。”他把生命里的许多重要瞬间,都运用在了玻璃艺术创作中,把瞬间凝固成永恒。

田野的作品主要采用窑制玻璃铸成,因为退火时间漫长,20厘米见方的作品一般需要烧制10天左右。这个等待的过程会让人牵肠挂肚,十分熬人。用耐火打好模型之后,把玻璃放入其中,入窑高温烧制,融化的玻璃料将模具填满,这个过程中的未知,是田野制作中最喜欢的一个环节,“对未知世界有种期待,也许是烧制玻璃的魅力之一吧。”

而未知也代表着不确定性。在完成《雨过午后》时,因想表达玻璃里的白云与云雾质感及色粉混烧的效果,让田野费尽心思,“最难的是对温度的把控,达不到预想效果,只好一次次重复试验。”每件作品需要的比例和程度都不同,合适的温度控制方法往往需要他试验很多次才能找到。

运用粉料、碎料表现云雾、水流以及冰雪,透过精准的填料技法和温度控制,在消融过程中恰到好处地留下最美的一刻。玻璃透与不透、光滑与粗糙的对比,诗意般的交相辉映,让他的作品效果令人啧啧称赞。

而抛开技术上的锤炼,还有田野更看重的东西,那便是对创作内容的思索。“有时间我会更多地去挖掘表达的语言和内容,对我而言,往哪儿走显然比怎么走更重要,一切才刚刚开始。”